セグロウリミバエの緊急防除について

最終更新日:令和8年1月13日

1.経緯

令和6年3月、沖縄本島北部において、ウリ科植物等に寄生し、腐敗・落果するなど、農業生産に甚大な被害を与えるおそれのあるセグロウリミバエの誘殺が確認されました。このため、農林水産省は沖縄県と連携のもと、調査用トラップの増設による発生状況の的確な把握を行うとともに、本虫の寄生が確認された地点及びその周辺における殺虫剤の散布及び寄主植物の除去等の防除対策を徹底し、本虫の発生防止を図っていたところです。

しかし、6月以降も誘殺が続き、沖縄本島北部・中部の9市町村で寄主植物での寄生が確認されたこと、本虫の寄主植物が、ウリ科植物の他トウガラシ、サヤインゲン等、広範囲にわたることから、本虫の根絶及び他地域へのまん延を防止するため、植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づき「セグロウリミバエの緊急防除に関する省令」(令和7年3月14日農林水産省令第9号)及び「セグロウリミバエの緊急防除に関する告示」(令和7年3月14日令和7年農林水産省告示第419号)を定め、令和7年4月14日からセグロウリミバエの緊急防除を開始しました。

2.防除の内容

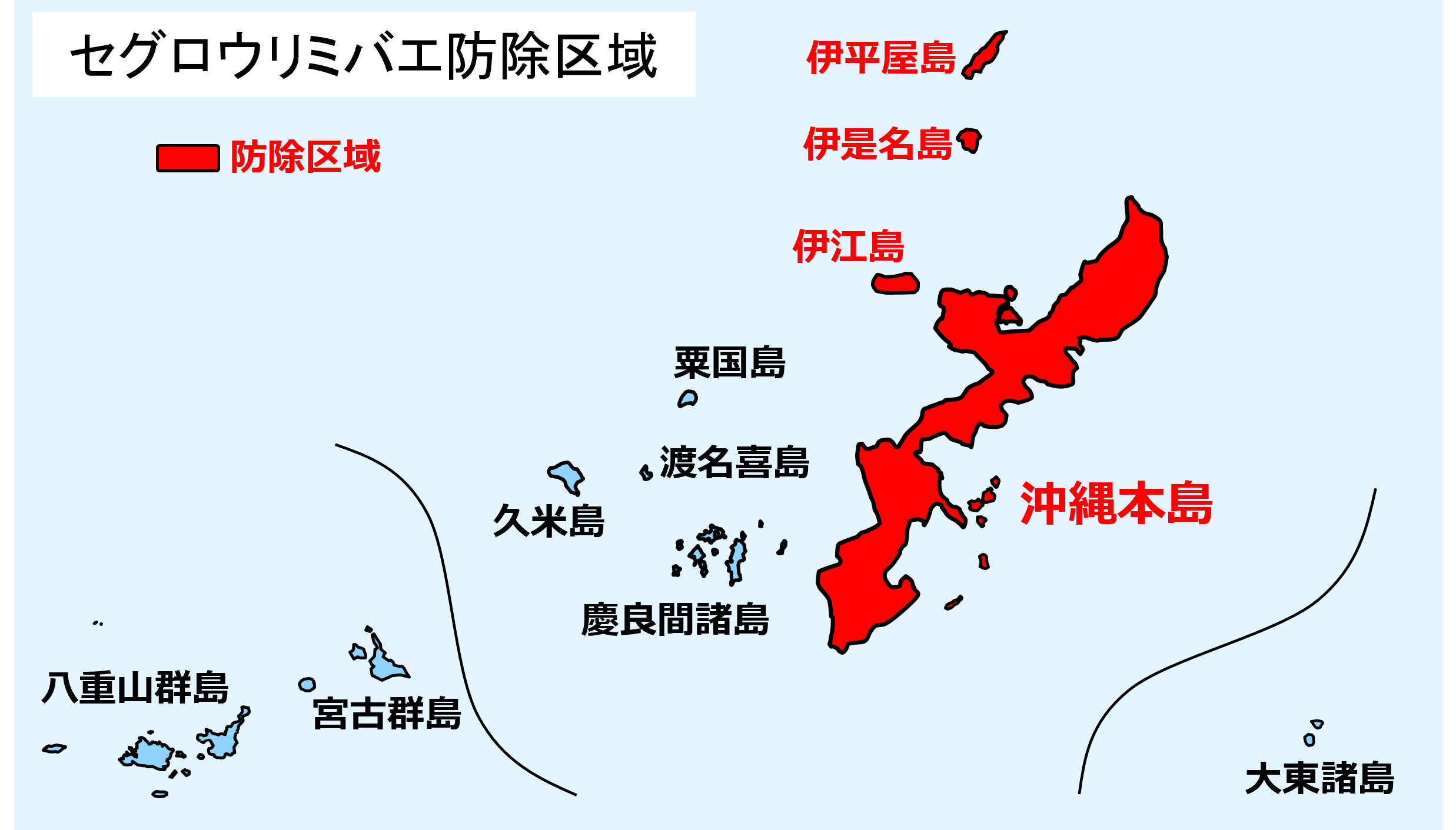

(1)防除区域

・伊江村

・伊是名村

・伊平屋村

・沖縄本島の26市町村※(糸満市、浦添市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、名護市、那覇市、南城市、嘉手納町、金武町、北谷町、西原町、南風原町、本部町、八重瀬町、与那原町、大宜味村、恩納村、北中城村、宜野座村、国頭村、中城村、今帰仁村、東村及び読谷村)※久高島や津堅島等の本市町村内の離島も含む

(2)防除の期間

令和7年4月14日~令和9年3月31日

(3)防除の対象

セグロウリミバエ

(4)対象植物

ウリ科植物、いんげんまめ、うどんげのき、ウママンゴウ、おうぎやし、くだものとけい、サポジラ、シフォノドン・セラストリネウス、ストリクノス・トレリ、ストリクノス・ヌクスウォミカ、ストリクノス・ルピコラ、すもも、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なんようざくら、ハイドノカルプス・アンテルミンティカ、パパイヤ、ぱらみつ、ばんじろう、ピーマン、ヒロセレウス・ウンダーツス、ファグラエア・ケイラニカ、フィクス・ティンクトリア、ふともも、ペピーノ、まれいふともも、ミクソピルム・スミラキフォリウム及びやえやまあおきの生果実及び花並びにこれらの容器包装

セグロウリミバエ緊急防除_対象植物&対象外植物リスト(PDF:83KB)

(5)防除の内容

ア.移動の制限

防除区域内に存在する上記(4)の対象植物の生果実、花及びその容器包装(以下「寄主植物の生果実等」)は、植物防疫官の検査の結果、セグロウリミバエが付着しているおそれがないと認められたものでなければ、防除区域外への移動はできない。

イ.消毒又は廃棄の措置

セグロウリミバエが付着し、又は付着している恐れがある寄主植物の生果実等の所有者または管理者に対し、廃棄を命令。

ウ.テックス板の設置

防除区域内において、セグロウリミバエの誘引剤に殺虫剤を混ぜた薬剤を浸み込ませたテックス板を設置することにより、セグロウリミバエの発生密度を低下。

3.関係省令等

5.その他

セグロウリミバエは、ウリ科、ナス科等の農作物に甚大な被害を及ぼす重要害虫ですが、人畜に毒性・寄生性はありません。