イモゾウムシの解説(印刷版)(PDF : 526KB)

イモゾウムシの解説

| 本虫は、さつまいも等のヒルガオ科植物の一部を加害し、大きな被害をもたらす重要な害虫であり、原産は西インド諸島と言われ、米国、中南米、太平洋諸島等に分布している。 我が国は、本虫の発生国・地域からの寄主植物の輸入を禁止している(植物防疫法施行規則別表2の項目7参照)。 また、沖縄県、奄美群島及び小笠原諸島の一部地域において、本虫の発生が確認されていることから、当該地域から国内未発生地域への本虫及び寄主植物の移動制限又は禁止措置が講じられている(植物防疫法施行規則別表4、6及び7参照)。 |

|

1. 学名

Euscepes postfasciatus

2. 英名

West indian sweet potato weevi

3. 発生国・地域

日本、米国、キューバ、ジャマイカ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、サモア、トンガ、フィジー等

詳しくは発生国・地域一覧を参照。

4. 寄主植物

さつまいも属、あさがお属、ひるがお属

5. 形態

成虫は、体長3.2~4.0mm。体は楕円形で、全体が暗褐色~赤褐色を呈する。暗褐色の地に淡褐色の斑模様。上翅端近くに灰白色の波形横帯がある。吻は曲がり、やや短く両端と中央で拡がる。蛹は体長3.5~4.0mm。色は乳白色であるが、後期には淡褐色になる。老熟した幼虫は体長約6mm。乳白色~淡黄色で脚を欠き、円筒形。腹側にやや弧状に湾曲している。卵は直径0.34~0.38mm。灰色がかった黄色又は黄色。

|

|

|

|

|

図2 成虫

|

図3 蛹 |

図4 幼虫

|

図5 卵

|

その他の写真はこちらを参照。

6. 生態

地年間世代数として、南西諸島では年4~5回発生し、休眠を行わないため周年各ステージがみられる。成虫は羽化後およそ9~13日で産卵を始め、4~6か月生存して産卵を続ける。雌1頭当たりの産卵数は約300~1,500個。卵は約7日でふ化し、幼虫が塊根や茎の中に食入して糞を排出しながら曲がりくねった孔道をつくる。

幼虫は成長するに伴って孔道を広げ、老熟すると孔道の末端に少し大きな室をつくって蛹化する。幼虫期間は約25日、蛹期間は約7日である。

7. 移動・分散方法

成虫は夜行性で、後翅が発達しているが、飛翔能力はなく、移動は歩行のみによって行われる。開墾された寄主植物のない生産園地では、5日間で33m移動したことが確認されている。また、本虫が寄生した植物の人為的な移動により分散する。

8. 被害の特徴

成虫が地際部の茎や塊根の表皮内に産卵する。ふ化した幼虫が塊根に食入して内部に食い進む。主茎が幼虫に食害された場合は、その部分の表皮がくぼんでしわ状になり、褐色~黒色になる。このため、しばしば茎葉に奇形を生じる。塊根が幼虫に食害された場合、内部に不規則に蛇行した孔道が走り、孔道とその周辺は黒変する。本虫が寄生した塊根は、防御物質のイポメアマロン等が生成されることによる臭気と苦みにより、食用はもちろんのこと家畜の飼料にもならない。成虫も葉や塊根表面を食害するが、被害の主体は幼虫である。

|

|

|

|

図6 さつまいも塊根への加害

|

図7 さつまいも塊根への加害

|

図8 ノアサガオ内部の幼虫 |

その他の写真はこちらを参照。

9. 識別のポイント

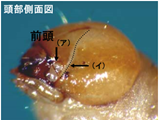

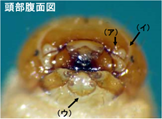

本幼虫については、アリモドキゾウムシ(No.133-(ア))と形態的に似ているが、触角の位置や下唇部基節骨板の後縁部の突起の有無で識別が可能である。より詳しい識別手法は、侵入調査マニュアルを参照。

| イモゾウムシ | アリモドキゾウムシ | ||||

|

|

||||

|

|

10. 発見した場合の対応

国内の発生地域外で本虫を発見した場合、可能であれば本虫の写真を撮影(又は捕殺)の上で、最寄りの植物防疫所又は都道府県の病害虫防除所にお知らせください。幼虫や卵が寄生している又は寄生の疑いのある植物がある場合は、分散防止のために植物をビニール袋等に入れて密封した上で、上記の機関にお知らせください。

11. 防除

発生源を中心に周囲の寄主植物の除去を行う。その際、残渣を残すことなく全て除去して焼却又は埋没処分することが重要である。また、発生地域では予防防除として、植え付け前の薬剤散布が有効であり、我が国では、クロルピリホス粒剤、フィプロニル粒剤等が農薬登録されている。

なお、鹿児島県屋久島における緊急防除の実施については本誌第73号を参照。

12. 経済的影響

本虫の発生地域において、さつまいもに対しては大きな被害が出ている。ペルーでは貯蔵したさつまいもの被害が4か月で80%に達した報告がある。我が国では、奄美大島、喜界島及び徳之島で行われた調査によれば、さつまいも被害率は12.1~60.2%と報告された。また、被害により品質の著しい低下も引き起こし、加害されたさつまいもは、苦みや悪臭があり、食用に適さなくなり市場に出回らなくなる。

13. 海外のニュース

サモアでは、豪州政府拠出プロジェクトにより、2016年にウポル島及びサバイイ島の28生産園地で発生調査が実施され、両島で本虫の発生が確認された。また、沿岸部より内陸部の方が多くの発生が確認された(Fatiaki et al., 2017)。

参考・引用文献

- 侵入調査マニュアル(1.トラップ調査)

- イモゾウムシに関する病害虫リスクアナリシス(PRA)報告書

- 重要病害虫発生時対応基本指針(平成24年5月17日付け24消安第650号消費・安全局長通知)

- イモゾウムシの緊急防除実施基準(令和5年3月24日農林水産省告示第449号)

- イモゾウムシの緊急防除実施基準細則(令和5年3月24日付け4消安第6704号農林水産省消費・安全局長通知)

- Fatiaki et al., 2017 Abundance and distribution of West Indian sweet potato weevil, Euscepes batatae (Waterhouse) (Coleoptera: Curculionidae), in Samoa, Journal of South Pacific Agriculture, Volume 20

| イモゾウムシの発生国・地域一覧表 イモゾウムシの写真 イモゾウムシの被害写真 「病害虫情報」トップページ |

|