令和2年度消費者団体等との意見交換会(高知県)の概要

|

中国四国農政局では、消費者団体等との意見交換会を高知市で開催しました。 |

1. 開催日時、場所

令和3年1月19日(火曜日) 13時25分~15時25分

高知地方合同庁舎2階会議室

2. 中国四国農政局からの情報提供

(1)消費者や企業等による農林水産業の支援の取組について

(2)CSF(豚熱)及びASF(アフリカ豚熱)について

(3)ジビエの安全性確保の取組について

(4)地場産農林水産物の消費の推進について

3. 出席者(順不同、敬称略)

- 高知県連合婦人会

- 高知県生活協同組合連合会

- 公益社団法人 高知県栄養士会

- 高知県食生活改善推進協議会

- JA高知女性組織協議会

| 消費者団体等 | 5名 |

| 農政局 | 6名 |

| 出席者計 | 11名 |

4. 出席者からの主な意見・要望・質問等

- 当団体の会員を含め消費者は、県内の生産者を応援するという意識が非常に高いと感じており、生産者と消費者を繋ぐ取組に対する行政の支援があれば、生産者と消費者の情報共有や支え合いが非常にスムーズにできるのではないかと考えている。

- 県内のスーパーや道の駅には、地場産売り場が多くあるが、お母さん方に買ってもらうためには、作り方も必要であり、例えば、「地場産の食材を使って免疫を高めるレシピ」を地場産売り場に置くと目に付き、消費拡大の一つの方法になるのではないかと考えている。

- 当団体では、コロナ禍において、県民の皆様に「予防飯」というレシピを情報提供する取組を行っており、現在、レシピを募集してホームページにアップしている。

- 当県は、野菜大国と言われるが、県民の野菜摂取量が350グラムに届かないことから、県を挙げて、あと一皿運動を展開しているものの、野菜料理を知らない若い人が多いことから、当団体では、「簡単、野菜レシピ集」を作成している。また、野菜のイベントでは、野菜料理の試食と実際に野菜350グラムが見て分かる重量当てクイズの取組を行っている。

- 以前は、学校の農園で多くの野菜等を育てていたが、学校も忙しくなり、サツマイモなどの世話の要らない物でなければ作らなくなっている。当団体では、学校に出向き、県内ではこういう物が作られており、「何が全国で1位」であるとか、「ナスは当県が一番だよ」ということを子どもたちに話す取組をしている。

- 当県は、都会に比べると不便ではあるが、コロナ禍において、食料が無くなるのではないかという危機感はあまりなく、食の備蓄をある程度考えて備え置いている家庭もあるなど、日頃の積み重ねがすごく大事だと考えている。

- コロナ禍で、最近、若いタレントや男性のタレントが料理の動画を公開しているが、簡単に料理を作っており、サラダでも素材やバランスが良くて感心する。今だからこそ発想の転換で、外向けにデジタルで、一般の人が伝えられることは、すばらしいと考えており、団体の活動の考え方も変えていく過渡期に来ているのではないかと感じている。

- 鳥獣被害について、イノシシによる被害が多く、地域で数名が罠免許を取得し、捕獲に取り組んでいるが、なかなか減らなくて困っている。また、捕獲した鳥獣について、できる人に頼んで処理してもらった肉を分けてもらうことがあるが、この肉をどのように食べれば良いか迷うことがある。

- JAからジビエの冊子の提供を受けたが、有害鳥獣の捕獲数やジビエ料理などが分かりやすく掲載されていることから、今後、ジビエの宣伝、紹介を行いたいと考えている。

- 米の産地偽装について、信頼を回復する道は険しいが、安全、安心という面から関係者が努力し、間違いなく消費者まで届けるというシステムが大事であり、美味しいお米を追求し、きちんとまじめにやることが信頼に繋がり、地産地消にも繋がっていくのではないかと考えている。

- 米の産地偽装について、起きてしまったことを責めるばかりではなく、その先をどうやって乗り越えていくのかが、すごく大事なことだと考えている。

5. その他(意見交換会写真等)

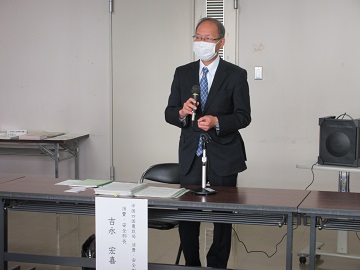

(吉永消費・安全部長によるあいさつ) |

(意見交換会の様子) |

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

代表:086-224-4511(内線2322)

ダイヤルイン:086-224-9428