知らなかった!

知らなかった!ため池の歴史

◆ため池のはじまり

満濃池全景

瀬戸内海に面し、温暖な気候の香川県ですが、年間の平均降雨量は1,150ミリと全国平均の3分の2ほどしかありません。おまけにせっかく降った雨も山が浅く、平野が狭いのですぐに流れ出てしまいます。そこで人々が知恵を絞って生み出したのが、「ため池」。最初は山の間の小さな谷をせき止めた「山池」、平野の低湿地の周りを囲んだ「皿池」などをつくりましたが、それだけでは足りず、貯水量の大きな池を作る必要がありました。

◆空海と満濃池

日本最古のため池といわれているのが「満濃池」です。今から約1300年前に讃岐の国司によって築かれたとされる満濃池は、およそ百年後に決壊してしまいます。困った国司は、弘法大師空海に修築を依頼。すると、名僧・空海をお助けしようと農民たちも参加したので、わずか3カ月で出来上がったそうです。空海が修築した満濃池は強い水圧にも耐えられるようにアーチ型の堤防にしたり、洪水のときに堤防が壊れないように「洪水吐」も作られていました。

その後も満濃池は破堤と修復を繰り返し、元歴元年(1184)の大洪水で決壊した後は、450年間も修復されず、池内という集落までできました。

空海

◆江戸時代から現代へ

西嶋八兵衛の肖像画

西嶋道也氏 蔵

写真提供:香川県歴史博物館

江戸時代になって、新田開発のために満濃池の大修築に力を振るったのが西嶋八兵衛です。八兵衛は空海の工法を参考にしながら、ゆる(樋管)を厚板の箱型にし、五つの取水口を備えた開閉式のものに改良しました。

八兵衛はもともと伊勢の津藩主藤堂高虎の家臣でしたが、当時の生駒藩主が年少だったため、外祖父の高虎が行く末を案じて、遣わした人物。築城技術を応用して造ったため池は90以上といわれています。このころからため池の築造が活発に行われ、江戸時代末期には少なくとも6,500を越していたと見られます。ため池の築造や改修などは、村の石高に応じて人々を徴集、出役させねばならず、その苦労は大変なものでした。

こうした水の確保のための取組は、明治、大正、昭和、平成になっても変わることなく続けられてきました。

知らなかった!昔の人々の知恵

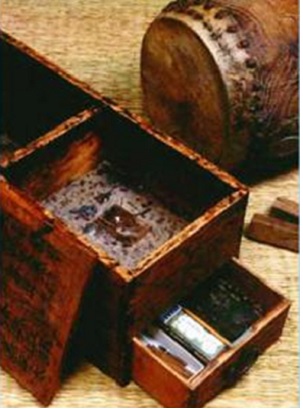

◆線香水の道具

線香水の道具

(香川用水資料館:蔵)

香川県は、水が不足しがちな土地なので、昔から水を巡っての争いが絶えませんでした。

そんな争いをなくそうと、ため池に溜まった水を平等に、そして一滴も無駄にすることなく配ることに人々は知恵を絞ってきました。

それが「水ブニ」と呼ばれる讃岐独特の水利慣行です。

“ブニ”とは讃岐の方言で歩合や割合を意味するものです。田の面積や石高に応じて、水の配分を決め、配水時間を限る“線香水”や“香の水”(こうのみず)がありました。線香水とは、台帳に記された反別によってあらかじめ線香の長さを決めておき、それを配水箱の中で燃やします。

配水の始めには拍子木を叩き、線香が燃え終わると太鼓を打ち鳴らして、その田への配水を終えるというものでした。これにより下流に田を持つ農家にも平等に水が配られるようにしたのです。

昭和30年代以降は、こうした手間のかかる方法は行われなくなり、代わりに時計を使うようになりました。時計には、巻き戻しなどの不正が行われないように鍵がつけられていました。最近でも平成6年の旱魃(かんばつ)の際に、こうした時計を使って配水を行ったところもありました。

先人が苦心の末に考え出した配水方法は、時代の流れとともに形を変えても、水を大切にし、お互いに水を融通しあうという心だけは今も変わりません。

◆香の水(こうのみず)

(香川用水記念公園 水の資料館:蔵)

「香の水」(こうのみず)は、香箱の中に入れた灰に溝を刻み、その中に抹香をいれ、配水番組帳に定められた配水長(香寸)ごとにワラスベを立てて目印とする。ワラスベで区切られた抹香が燃焼している間、田に配水を行った。

◆時計

(香川用水記念公園 水の資料館:蔵)

昭和30年代から配水時間を計るのに使われた時計。箱には鍵がつけられ、争いや不正がないように工夫がされている。

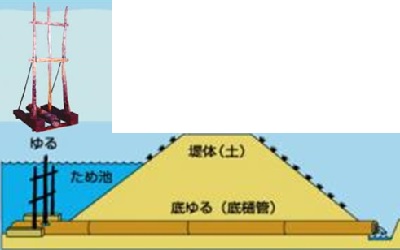

◆「ゆる」のしくみ

真ん中の縦棒(筆木)を抜くと、「すっぽん」と呼ばれる穴から底樋管を通ってため池の水が流れ出る。

ため池関連施設

◆香川用水資料館(高松市)

香川用水資料館は、香川用水の歴史を後世に伝承し、その恩恵に対する認識を深めるとともに、水源地域への感謝と、水の大切さを伝えるための施設です。プロジェクションマッピングやドローン映像などを使って「香川用水の歴史」や「水の大切さ」などについて、大人から子どもまで楽しく学べます。

- 所在地:香川県高松市番町五丁目1番29号(香川用水記念会館 1階)

- 休館日:土・日曜日、国民の祝日、年末年始

- 開館時間:9時~17時

- ホームページ:香川用水資料館|香川県

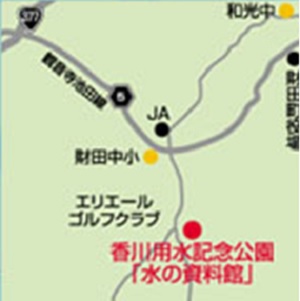

◆香川用水記念公園「水の資料館」(財田町)

香川用水やため池の歴史をわかりやすく展示しています。昔のため池造りの道具を実際に動かせたり、ゲームを通じて学ぶことができたり、随所に工夫を凝らしています。

- 所在地:香川県三豊市財田町財田中2355

- 休館日:毎週木曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

- 開館時間:9時~17時

- 電話:0875-67-3760

- FAX :0875-67-3757

- ホームページ:香川用水記念公園公式サイト