1.事業の目的

(1)これまでの経過

1)事業のあらまし

道前道後平野は、中山川流域等に形成された道前平野と、重信川流域に形成された道後平野からなり、瀬戸内海に面した気候特有の雨量の少ない地域にあるため、河川の流量が乏しく、昔から恒常的な農業用水の不足に悩まされ、先人たちは多くのため池を築くなど、涙ぐましい努力を重ねてきましたが、水不足は否めず、干ばつの度に水争いを繰り返してきました。

昭和20年代に入り、戦後の食糧難もあって恒久的な用水対策が強く望まれたことから、道前道後両平野の関係者が一体となり、農業用水の確保とともに発電及び工業用水の水源を確保する共同事業として実施することとなりました。

2)国営道前道後平野土地改良事業(昭和の事業)

道前平野〔西条市(旧西条市、旧東予市、旧小松町、旧丹原町)〕、道後平野〔松山市、伊予市、東温市(旧重信町、旧川内町)、松前町、砥部町〕の水田約11,780ヘクタール、樹園地1,420ヘクタール、計13,200ヘクタールのかんがい用水(6月~10月)の確保を目的として、昭和32年度~42年度に国営道前道後平野土地改良事業を実施しました。

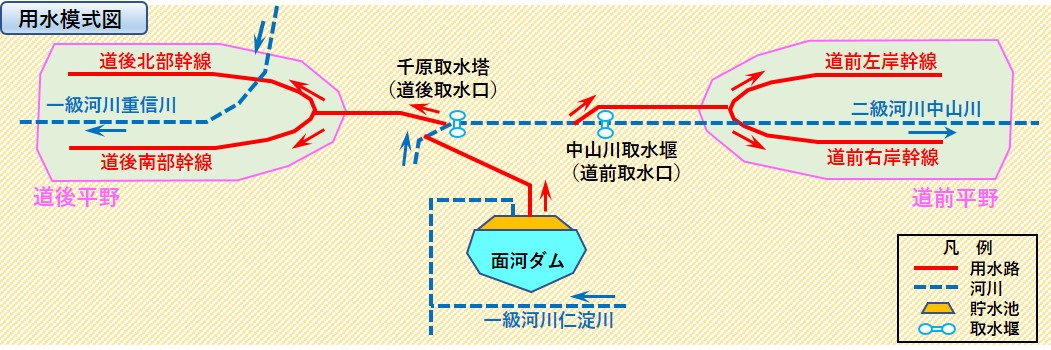

昭和の事業では、仁淀川の上流に面河ダムを築造して、農業用水、発電及び工業用水の水源を開発するとともに、総延長80キロメートルにおよぶ幹線水路、取水堰、調整池など各種の農業水利施設を整備したことにより、安定的な農業用水が確保され、道前道後平野は県下最大の農業地帯へと発展しました。

面河ダムからの水は、山並みを越えて架かる水の連なりであることから「虹の用水」と言われています。

3)国営道前道後平野土地改良事業(平成の事業)

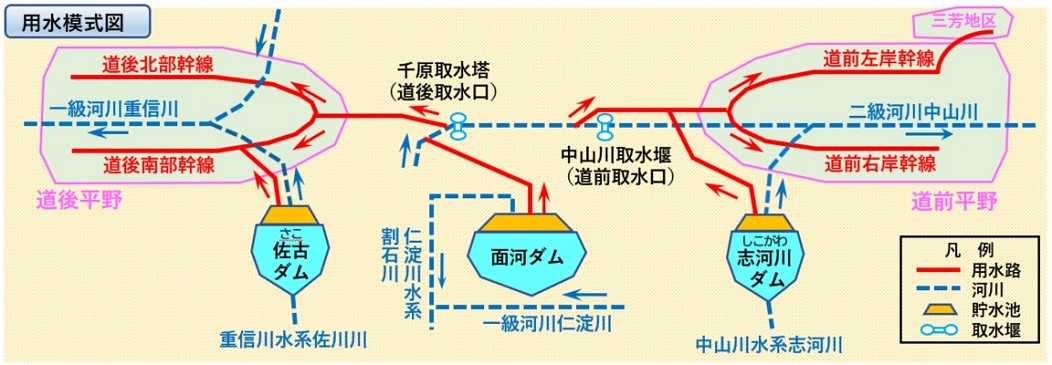

昭和の事業の完了後、20年以上が経過して施設の老朽化が進み、施設の補修、更新を行う必要が生じたことや、社会・農業情勢の変化によって水利用の形態が変化したことから、新たな水需要への対応が必要となってきました。そのため、平成元年度~25年度に国営道前道後平野土地改良事業により、昭和の事業で造成した施設の改修等を行うとともに、新たに三芳地区の農業用水を確保するとともに、冬場の野菜作に必要な水源として佐古ダム及び志河川ダムを築造することで、農業用水が安定的に供給され、消費者ニーズに対応した付加価値の高い作物生産が可能となり、地域農業の更なる発展に貢献してきました。

【面河ダム】 【面河ダム】 |

【佐古ダム】 【佐古ダム】 |

【志河川ダム】 【志河川ダム】 |

これまでの経過について詳しく知りたい方は、下記リンクをご覧ください。

リンク先:(一社)農業農村整備情報総合センター

(2)事業の目的

昭和及び平成の事業で建設した農業水利施設は、老朽化が進み、サビ、ひび割れ、摩耗などの劣化により、補修費など施設の維持管理費が増加しています。また、一部の農業水利施設については、施設周辺の道路や学校などの公共施設及び住宅などの安全を確保するために、耐震性能の向上を図る必要があります。

このため、令和5年度から新たな「国営道前道後用水土地改良事業」により、老朽化した農業水利施設の改修と、耐震化の整備を行う事業を計画しています。

お問合せ先

中国四国農政局

道前道後用水農業水利事業所

〒791-0213

愛媛県東温市牛渕829-1

TEL:089-993-6454