4. 主な文化遺産

このページでは、南周防地域にある主な文化遺産について説明を行います。

阿月の神明祭

阿月神明祭は、柳井市の半島部 阿月地区に360年以上継承される伝統行事です。昭和56年(1981年)12月11日に山口県無形民俗文化財に指定され、その後平成21年(2009年)3月11日には、国の重要無形民俗文化財「阿月の神明祭」として指定されました。

現在では毎年2月11日の祝日に行われていますが、本来旧暦小正月(1月14日・15日)の行事であり、宮中で行われていた左義長に、伊勢神宮の御師のひろめた神明信仰、そして小早川氏の軍神祭あるいは浦氏自体への顕彰が習合したといわれる、地域をあげての盛大な火祭りとなっています。

祭り当日の早朝から、身を清めた白装束の若者たちが酒樽に棒をかけて担ぎ練り歩き、法螺貝の合図で高さ20メートルの御神体を東・西それぞれの神明宮前に起し立てます。その後、神明太鼓の披露や、神明踊りなどを奉納。最後に子孫繁栄と今年一年の厄除けを祈って御神体に火をつける「はやし方」が勇壮に行われ、クライマックスを迎えます。他の地域にも神明祭はいくつかあるようですが、阿月の神明祭は長い歴史の中で独自の進化を遂げた祭りといえます。

木造不動明王坐像

木造不動明王坐像は、柳井市無動寺の本尊で、山口県の指定文化財となっています。

ヒノキ材の寄木造りで、水晶をはめた玉眼です。胸の飾りは銅でできています。像高は87.5センチメートルで、総髪で弁髪を左肩に垂らしており、瑟瑟(しつしつ)座という、岩を形式化した台座の上に座しています。

不動明王の目は、鎌倉時代頃から、天地眼(てんちがん)という、右目は全開、左目は半眼という形式のものが多くなりますが、この像は両眼を全開しています。つくられたのは13世紀鎌倉時代後期と考えられています。

無動寺は古くは大内氏に縁のあった寺で、小早川氏や毛利氏の祈願所となった、いわれのある寺院と伝えられています。

ハゼの木

田布施町宿井には「地蔵のハゼノキ」として親しまれている樹齢240年といわれる、県下でも珍しいハゼノキの大木があり、町の文化財に指定されています。

高さは約11メートル、四方に枝をのばして、東西南北各約7メートルに広がっています。

ハゼノキは初夏には白い花を咲かせ、初冬の紅葉のころには茶色の果実をつけ、その皮からはハゼ蝋(ろう)がしぼり取れます。江戸時代、この地域一帯に、ハゼ蝋を取るために、ハゼノキが多く植えられましたが、その後、第二次世界大戦中や戦後に食糧を多くつくるため田畑となり、ハゼ蝋の生産がおとろえ、多くのハゼノキが切り倒されました。

しかし、この木だけはそばに地蔵尊が置かれていることもあって、今日まで保護されて生き残ったものと思われます。

国森家住宅

国森家住宅(くにもりけじゅうたく)は柳井市の「白壁の町並み」にある、江戸時代中期(18世紀後半)に建造された豪商の屋敷で、今も当時の商家の典型的な家造りがそのまま残っています。当時国森家は、ともし油、びんつけ油の商いをしていました。建物は、商家特有の妻入り形式で、本瓦葺、入母屋型の屋根をもつ、白漆喰の土蔵2階建て。火災への備え、盗難や強盗を防ぐための工夫など、細部まで往時のままに保存されており、内部見学も可能です。

【写真】国森家住宅

むろやの園 小田家

柳井市にある県指定有形民俗文化財「むろやの園」は、油商として栄えた小田家の屋敷で、その名は、小田家の屋号「室屋」に由来します。江戸時代、50隻もの船を持ち、西は九州から東は大阪と手広く商いをおこなっていた、西日本屈指の商家でした。

約800坪もの敷地内には主屋を始め、本蔵、勘定蔵、米蔵、道具小屋など、11棟35室もの建物があり、現存しているものとしては、日本最大規模です。生活用具や商いに使われていた道具なども展示されており、当時の隆盛ぶりを知ることができます。

茶臼山古墳

茶臼山古墳(ちゃうすやまこふん)は、柳井市にある、国指定の史跡でもある全長90メートルの前方後円墳です。この一帯を支配したと言われる「熊毛王」が眠る古墳で、墳丘には多くに埴輪が設置され、約1,600年前の姿が復元されています。この古墳からは、古墳出土のものとしては日本一大きい鏡(単頭双胴怪獣鏡)が発掘されました。

併設する茶臼山古墳資料館には、発掘品や、古墳の解説パネルなどを展示しています。また、ここからの眺めはとてもよく、市街地から瀬戸内海、四国までを一望できます。

【写真】茶臼山

国森古墳

国森古墳(くにもりこふん)は、田布施町の田布施川に臨む丘陵の突端部に造られた古墳時代初期の方墳。墳丘の規模は、南北は約27.5メートルと見られ、東西は張り出し部を含めて約30メートル、高さ約4メートル。頂上の部分には二段掘りの大きな墓穴が掘られ、箱型木棺が納められていました。

副葬品から、3世紀の終わりころもしくは4世紀前半に造られたと推定されています。

銅鏡、鉄剣、鉄矛、鉄鏃、鉄斧、鉄削刀子など57点が出土し、出土品は田布施町郷土館に展示されています。

【写真】国森古墳

後井古墳

後井古墳(ごいこふん)群は、標高約62メートルの丘陵、後井通称寺山の山頂にあり、田布施、平生、柳井地方を支配した政治集団の首長の墓と推定されています。第1号墳と第2号墳は裾を交えた双円墳状で、ともに横穴式石室を持っています。

1号墳は巨石で構築され、後井古墳群の中心的地位を占め、その規模は県下最大を誇っています。2号墳は平成元年に調査され、鉄器と須恵器片が出土しています。

どちらも6世紀末から7世紀初頭ごろに造られたとされています。

【写真】後井古墳

黒地蔵尊(蓮華寺)

田布施町の真殿山・連華寺に安置されている黒地蔵尊は、もと東千坊山の真言宗妙相寺にあったものと伝えられています。風変わりな逆連座の上に座し、相貌面長で撫肩のきわめて優しい姿のものです。胎内にある墨書銘により室町時代初めから、51年間、毎日地蔵の摺仏(木版画)を刷って、菩提を祈ったものであることが明らかになっています。昭和19年(1944年)には重要美術品に、その後昭和57年(1982年)に県指定文化財になっています。

【写真】黒地蔵尊

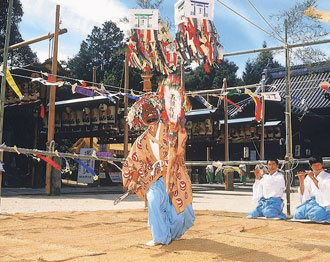

大波野神舞

大波野神舞は田布施町の大波野地区に古くから親しまれてきた神舞で、江戸中期の大飢饉を契機として行なわれるようになったのが、現在まで伝承されています。現在は、大波野地区の下組、中組、上組、小行司の四地を5年ごとに年期神舞を奉納して回り、これとは別に八幡八幡宮には、10年目ごとの式年大祭で奉納するという形態になっています。

テンポの速い「八調子」といわれる軽快なリズムに乗って舞い上げる、激しい動きの中に素朴さをあわせもつのが、大波野独特の神舞です。

平成12年(2000年)には山口県より無形民俗文化財に指定されています。

【写真】大波野神舞

石城山(石城神社)

光市と田布施町にまたがる石城山は、昔から神山として崇められてきました。

山頂付近には、春日造りで知られる石城神社があり、8合目の山腹を神籠石と呼ばれる列石があります。神籠石とは、全長約2,600メートルに及ぶ花崗岩の切石で7世紀頃に造られたもので、国の史跡にも指定されています。標高359.7メートルの山頂は眺望がよく、ハイキングにも最適で、多くの人が訪れています。

お問合せ先

南周防農地整備事業所

〒742-1502 山口県熊毛郡田布施町大字波野585番1

電話:0820-51-1007 FAX:0820-52-1330