佐賀の写真館(令和7年度)

九州ブロック稲作経営者組織会員研修交流会に参加しました(佐賀市)令和8年1月

佐賀県拠点では、1月28,29日に佐賀市において開催された、令和7年度九州ブロック稲作経営者組織会員研修交流会に参加しました。

研修交流会は、九州各県の稲作経営組織会員など約50名が参加され、1日目は(一社)アグリフューチャージャパンの理事長から「どう変わる?人口減少社会における食と農について」と題した講演及び賛助会員(5社)による事例、製品紹介等が行われ、2日目に当県拠点からの情勢報告及びクミアイ化学工業株式会社から「乾田直播栽培における除草対策とその効果について」の事例紹介が行われました。

当拠点の情勢報告では、松本総括農政推進官が「農業政策と稲作経営に役立つ補助事業について」というテーマで講演を行い、参加者から農業構造転換集中対策※予算である「地域農業構造転換支援事業」及び「大区画化等加速化支援事業」の事業要件に関する質問や要望があるなど、農業用機械の導入や農地の基盤整備への関心の高さがうかがえました。

※日本の農業の生産基盤を強化し、食料安全保障を確保するため、初動5年間(R7~R11)で集中的に実施すべき施策

就農に関心のある学生と農業者の交流会(結ぶプロジェクト)を開催!(佐賀市)令和8年1月22日

佐賀県拠点では「結ぶプロジェクト」※1の一環として、就農を検討している佐賀大学農学部及び佐賀県農業大学校の学生と先輩農業者※2にお集まりいただき、佐賀大学で交流会を開催しました。

今回の交流会は、第2回座談会のアンケート要望から企画したもので、職業として農業を将来の選択肢のひとつと考えている若者が安心して就農ができるよう、就農に当たっての不安や疑問を解消することを目的としたものです。

意見交換は、学生が発言しやすく対話できるよう、学生5名程度と農業者2名を3組に分けた円卓方式とし、農業者は各組をローテーションする3部構成での開催、各組に1名拠点職員が同席しサポートを行いました。

開催成果として、

〇学生の就農への不安や疑問の解消に役立った。

(アンケート:本当にたくさんのためになる話を直接聞くことができ、とてもいい機会だったし、すごく刺激を得られた。)

〇佐賀大学生と農業大学校生の交流の場となった。

(「普段他校との交流があまりないので良い機会になった」との感想をいただいた)

〇学生と農業者を結ぶ懸け橋となった。

(交流会後、学生から農業者へインターンシップの受入れ希望がある模様)

今後、両校から継続開催の要望が聞かれたことから、アンケートの検証などブラッシュアップを行い、来年度以降の開催に向けて準備したいと考えています。

※1 結ぶプロジェクト:「現場と農政を結ぶ業務」(農業者を訪れ個々に意見交換)を発展させ、農業者と農業者等を結び、農業者発の意欲的な取組の結実に向け拠点が伴走支援するプロジェクト(第1回座談会(R7.2,13)、第2回座談会(R7.7,29))

※2 株式会社サガンベジ、永尾産ち、NAKAYAMA FARM、本間農園、株式会社ちぎりファーム、田中麻衣氏

「第50回佐賀県農業大学校 収穫祭」に出展しました!(佐賀市)令和7年12月20日

佐賀県拠点では、12月20日(土曜日)、佐賀市川副町の佐賀県農業大学校で開催された「佐賀県農業大学校 収穫祭」にブースを出展しPR活動などを行いました。

毎年、学生たちが育てた新鮮野菜や農産加工品の販売が人気を集める「収穫祭」。50回目を迎えた「収穫祭」では、学生が中心となってバザー(カレー、焼きそば、鶏めし等)や農業機械の展示、ビンゴゲームなどの催しが行われ、大勢の来場者で賑わっていました。

拠点からは、「みどりの食料システム戦略」の理解を深めてもらうよう、パネルを展示した説明をする他、関心を高めるために豆つかみ競争などを行いました。

佐賀県の農業関連機関との意見交換を行いました(佐賀市)令和7年12月

佐賀県拠点では、佐賀県農業大学校及び佐賀県農業試験研究センターを訪問し、食料・農業・農村基本法及び基本計画、令和7年度農林水産関係補正予算の概要、2025年農林業センサス結果の概要などを説明、意見交換を行いました。

佐賀県農業大学校では、「スマート農業研修教育環境整備事業」や「新規就農者確保緊急円滑化対策」といった農業教育環境の整備事業への質問があり、具体的な支援の内容等をお伝えしました。

また、佐賀県農業試験研究センターでは、米、いちご、きゅうり、たまねぎ、ほうれんそう、かぼちゃの栽培技術試験や酒米、大豆、なす、スプレー菊の新品種開発など、現在実証している試験研究の成果や課題等についての説明をいただきました。

意見交換を通じて、各機関の実情や課題、取組方針等を知る機会となるとともに、今後の連携に向けた話も出るなど有意義な交流の場となりました。

〇佐賀県農業大学校との意見交換の模様

〇佐賀県農業試験研究センターとの意見交換の模様

伝統の「干し柿」づくりのご紹介(佐賀市大和町)令和7年12月10日

佐賀市大和町の松梅地区では、伝統の干し柿づくりが最盛期を迎えています。

松梅地区の干し柿づくりは300年以上続く歴史があり、昼夜の寒暖差がある自然条件を生かし、収穫して皮をむいた渋柿を1カ月ほど軒先や小屋、ビニールハウス内に吊るして甘さを凝縮させます。

この時期、柿のオレンジ色のカーテンが冬を迎えた山里を彩ります。

「あすなろう」授業で講義を行いました(西九州大学:神埼市)令和7年11月17日

佐賀県拠点では、西九州大学健康栄養学部健康栄養学科のカリキュラム「あすなろう」授業※で、講義を行いました。

管理栄養士等を目指している1年生(70名)に対し、「これからは「みどりの食料システム戦略」の時代!!」をテーマとして、消費者や管理栄養士が「持続可能な消費・食育の推進」にどう取り組んでもらえるか考えていただくため、以下の内容としました。

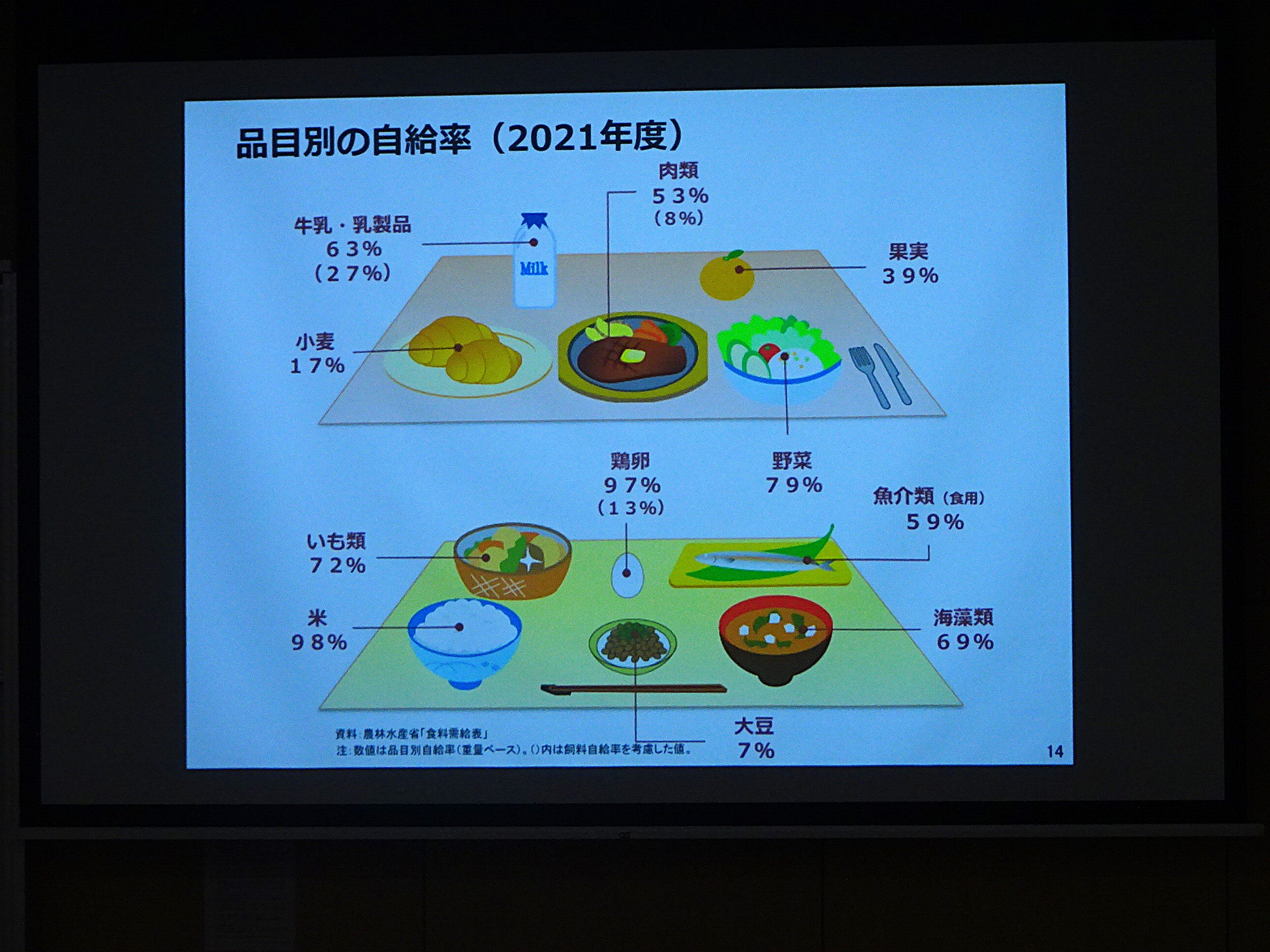

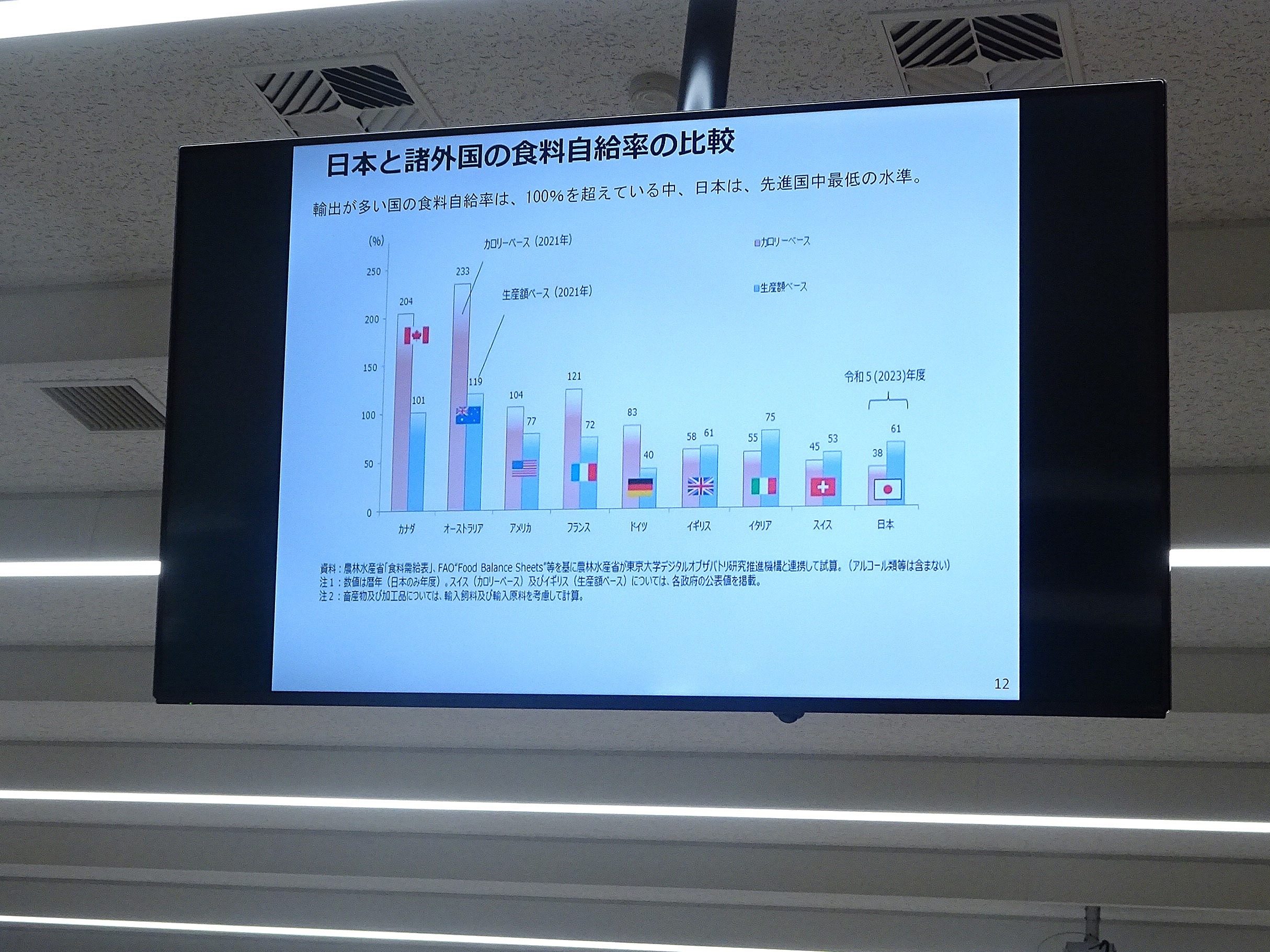

・日本の食料自給率、日本、九州地域及び佐賀県の農業の現状について

・食料・農業・農村基本法の改正、環境と調和のとれた食料システムの確立について

・日本型食生活と地産地消及び消費者ができることについて

受講後には健康栄養学部長から、学校給食に携わる管理栄養士などを目指す学生に、農業に関する情報は大変有意義であったとのお言葉をいただきました。

※「あすなろう」授業:主に大学生として身に付けるべき知識、社会人として身に付けるべき知識と実践、管理栄養士として最初に身に付けるべきことなど、初めての大学生、特に管理栄養士を希望する学生のための初年次教育。

「農と食のふれあいまつり」に出展しました!(佐賀市)令和7年11月15日

佐賀県拠点では、11月15日(土曜日)、佐賀市川副町の佐賀県農業試験研究センターで開催された「農と食のふれあいまつり」にブースを出展しPR活動などを行いました。

「農と食のふれあいまつり」は、農業者をはじめ県民の皆さんに佐賀県の農業への関心や両機関への理解を深めてもらうことを目的に、佐賀県農業試験研究センターと農業技術防除センターの主催により毎年11月に開催されています。

当日は、佐賀県が開発した米の新品種「ひなたまる」やジビエの試食、農産物とその加工品の販売、サツマイモの収穫体験など盛りだくさんの企画が用意されていました。

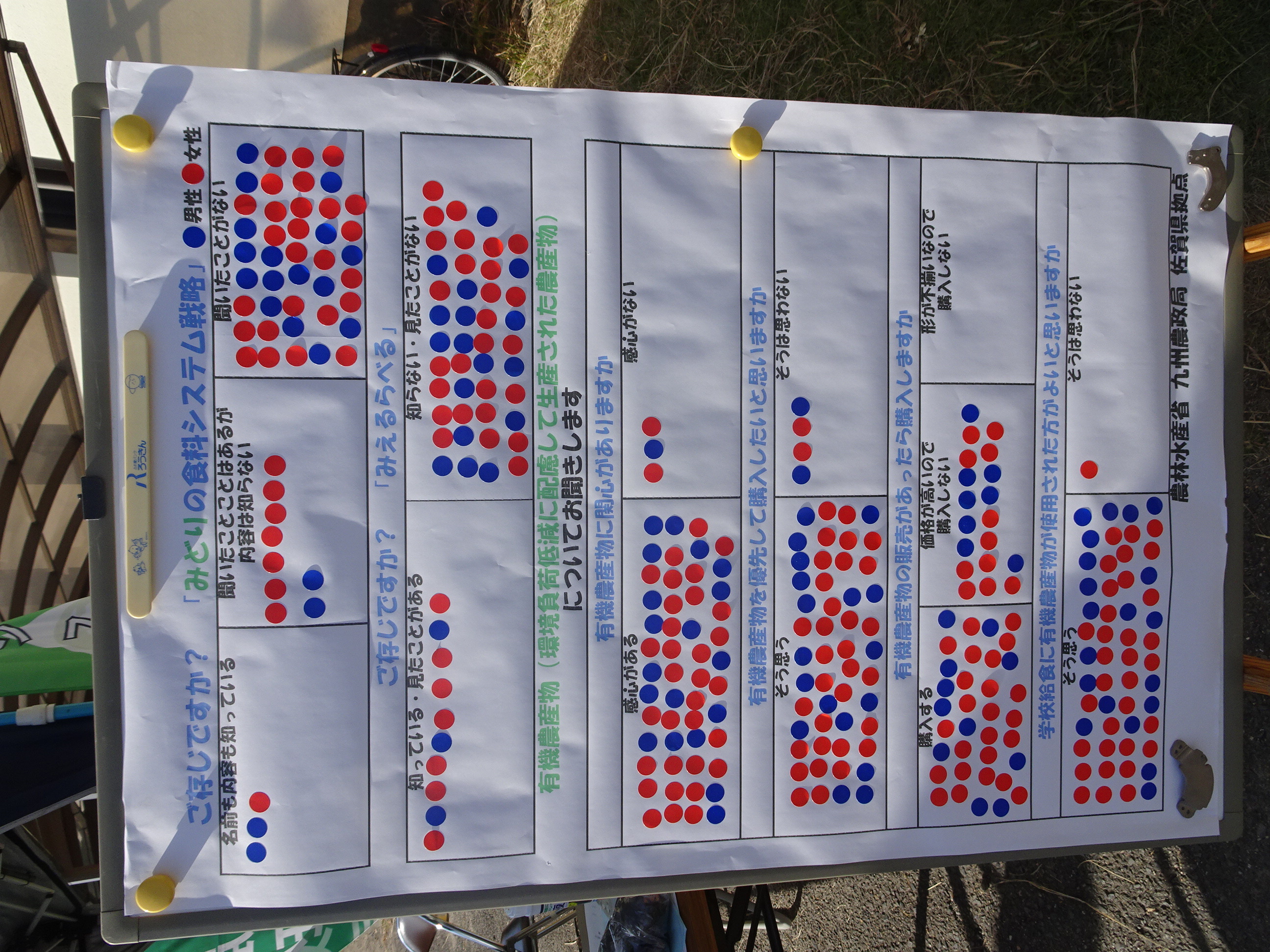

拠点からは、「みどりの食料システム戦略」の理解を深めてもらうよう、説明パネル展示の他、豆つかみ競争、アンケートなどを行いました。

なお、アンケートで、有機農産物の販売があったら購入するか聞いたところ、3人中2人(約65%)の方から購入するとの答えをいただきました。

昭和の風情「松梅かかし村」(佐賀市大和町)令和7年10月28日

干し柿で有名な佐賀市大和町松梅地区では、秋の風物詩として100体以上の「かかし」が出現しました。

「松梅かかし村」は2015年から始まり、同地区にある団体組織や住民の方々によって、山あいの収穫を終えた水田等に昔懐かしい農具を使った作業や干し柿づくりの模様等の昭和の風景が再現されています。

今年は、6つの展示エリアを巡り応募すると、商品券が当たるクイズラリー(10月23日~11月23日)が開催されていますので見に行かれてはいかがでしょうか。

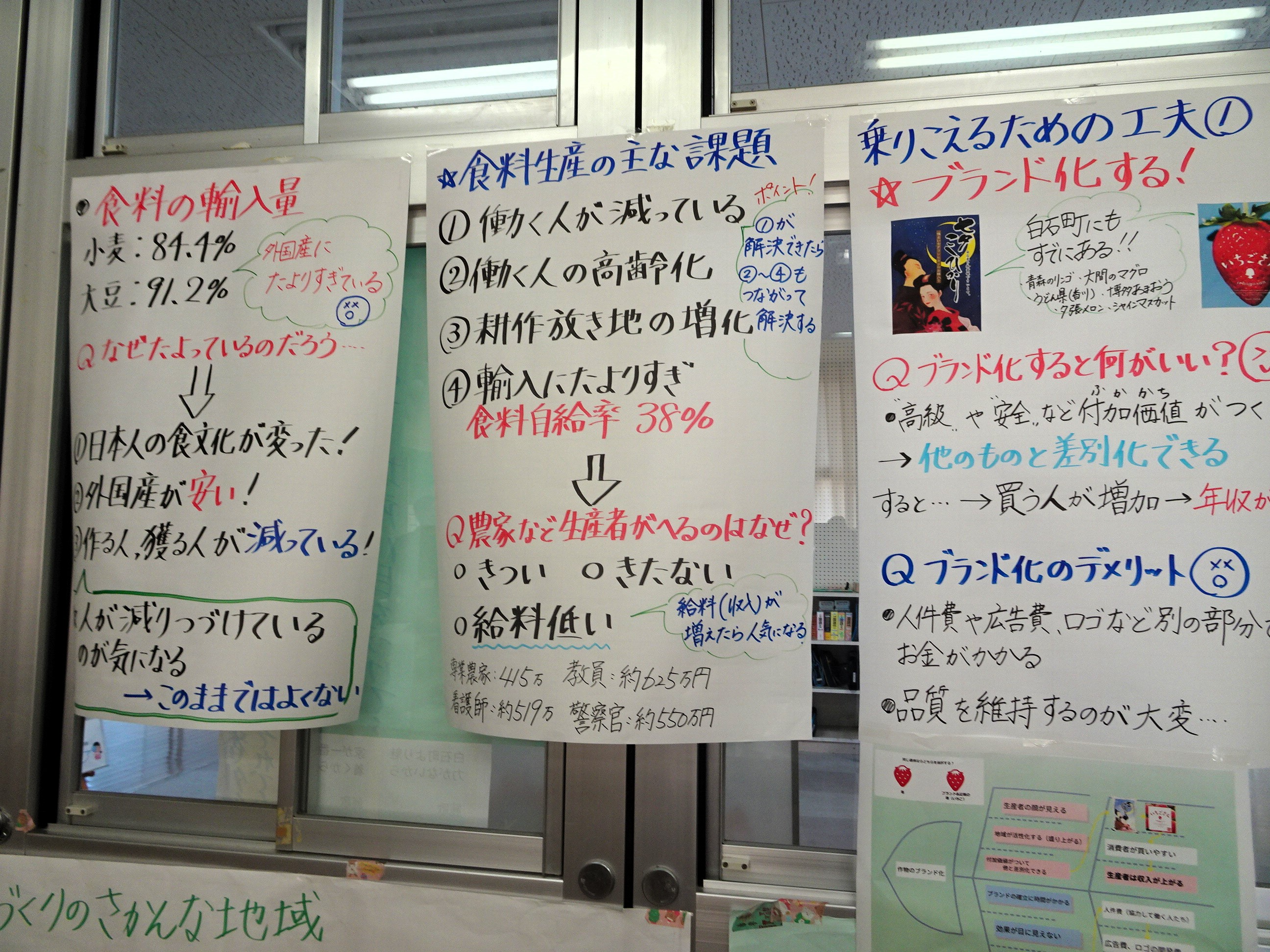

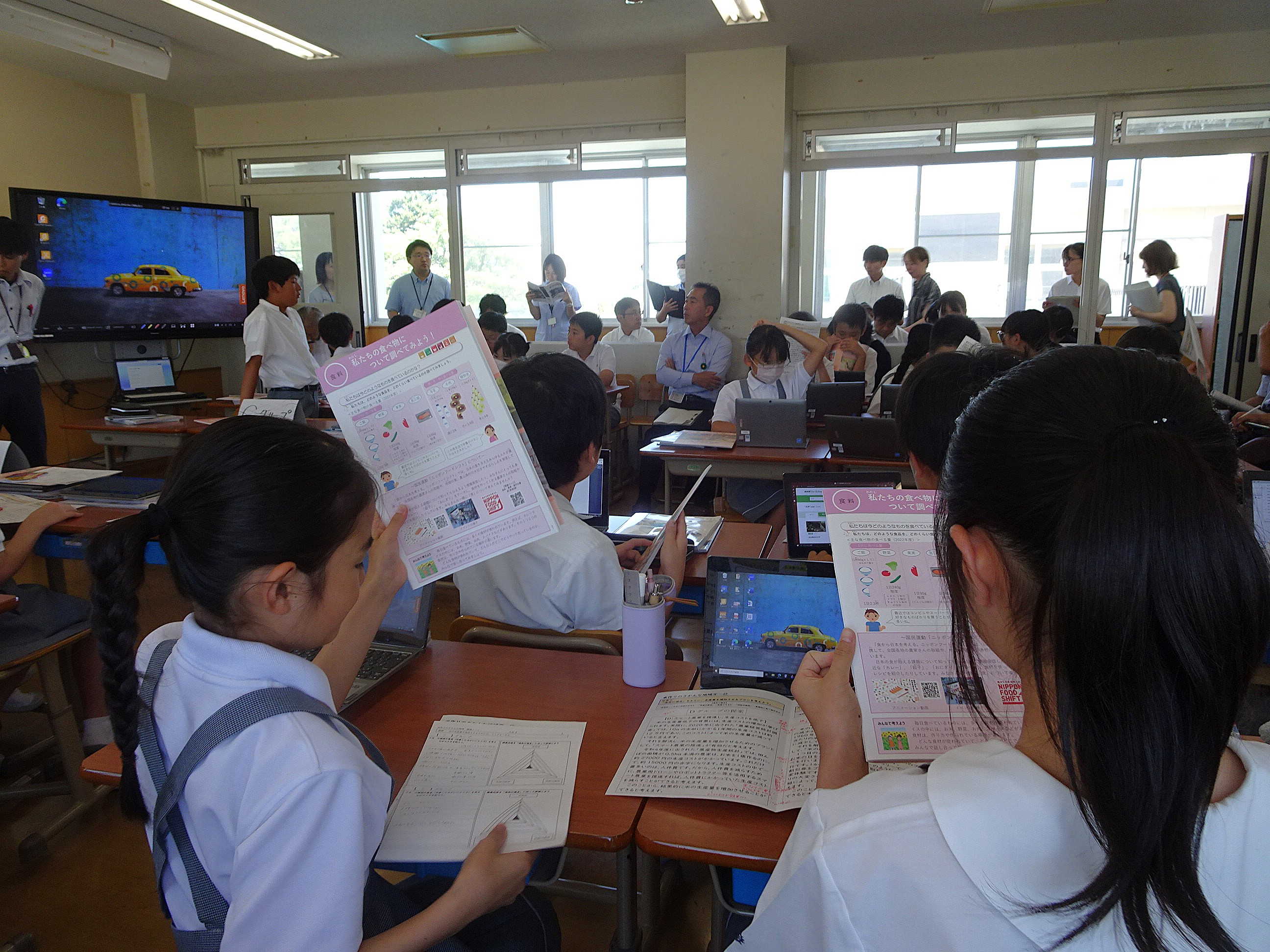

有明南小学校の授業研究会に参加しました(杵島郡白石町)令和7年10月7日

白石町立有明南小学校5年生の社会科授業研究会「わたしたちの食生活を支える食料生産」に、ゲストティーチャーとして参加しました。

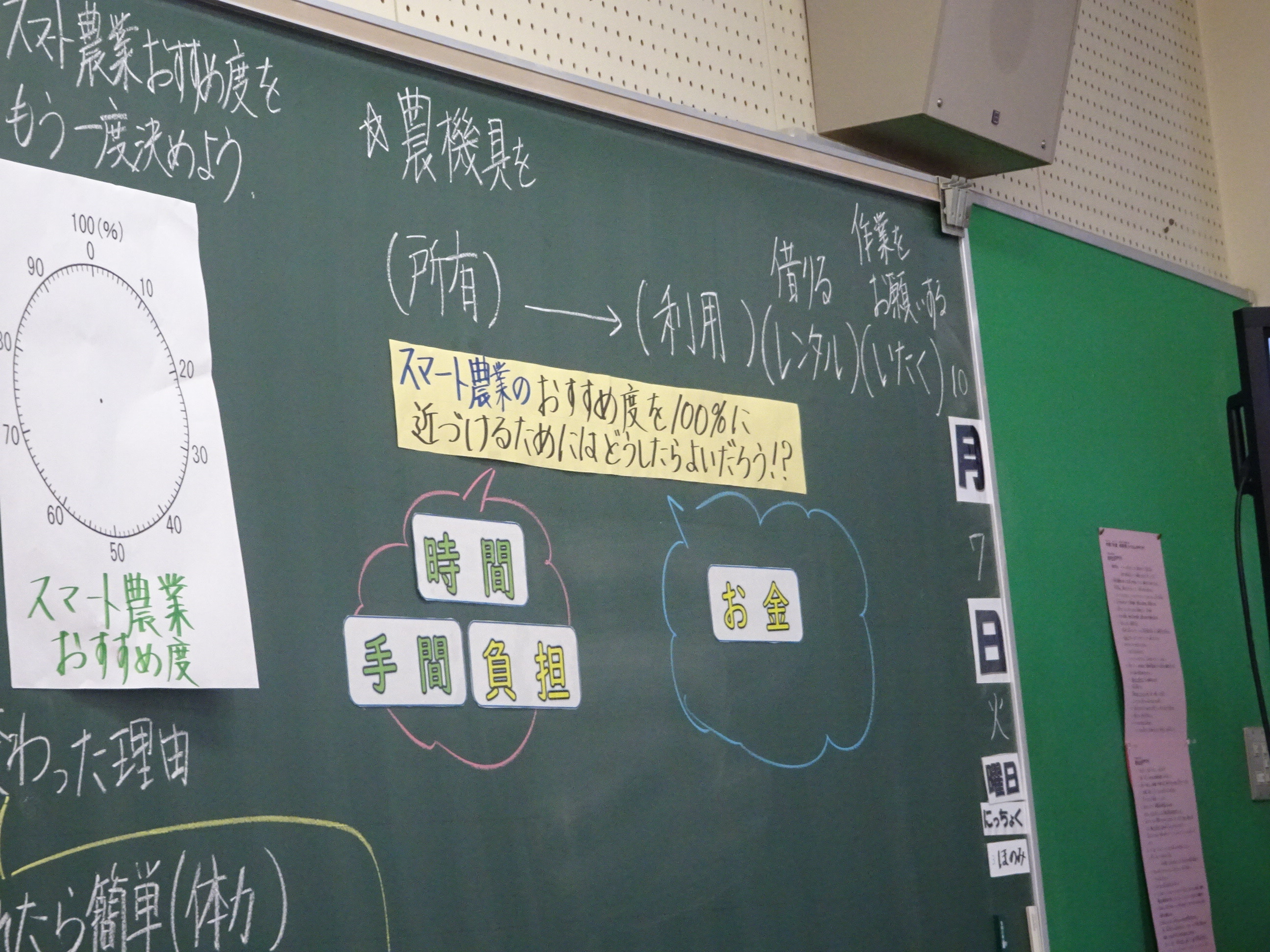

児童たちは、これからの農業を守る取組みのひとつとして、スマート農業についてこれまで学んできました。授業では、スマート農業のおすすめ度を各自で考え、その理由について意見を出し合いました。児童の多くが課題だと考えている資金面について、拠点職員が国の政策を説明すると、児童たちは自分の意見に取り入れようと真剣に耳を傾けていました。

児童たちはこれからの授業で、スマート農業のおすすめ度を100%に近づける方法について考え、白石町のこれからの食料生産を発展させる取組として提案し、新聞社へ投書を行うことにしています。

第2回高付加価値農産物の適価販売に係る座談会(結ぶプロジェクト)を開催!(佐賀市)令和7年7月29日

佐賀県拠点が推進する「結ぶプロジェクト」※1の一環として、特色ある生産及び販売に取り組む農業者及び販売者※2にお集まりいただき、第2回座談会を開催しました。昨年度開催の第1回座談会から出席者を拡大し議論の広がりを図ったものです。

多彩な出席者から多角的な意見があり、各出席者の刺激となり、新たな気付きやヒントになったものと感じています。施策の参考となる示唆に富む意見を多くいただきました。また、出席者から他出席者への耕畜連携への呼びかけなど、出席者間での連携に向けた動きが見られ、成果の一つと考えています。

今後とも、前向きな取組が広がり、そして深化につながるプロジェクトとして運用していきます。今回の座談会及び個別意見交換等でのご意見を参考に、現場に近い県拠点の特性を生かし、農業者等の相乗効果が発揮されるよう橋渡しに取り組みます。

※1 結ぶプロジェクト:「現場と農政を結ぶ業務」(農業者を訪れ個々に意見交換)を発展させ、農業者と農業者等を結び、農業者発の意欲的な取組の結実に向け拠点が伴走支援するプロジェクト

※2 株式会社サガンベジ、永尾産ち、NAKAYAMA FARM、本間農園、株式会社ちぎりファーム、株式会社クラベル・ジャパン、株式会社Y.Kカンパニー、茶屋二郎、 イオン九州、吉野麦米、株式会社中村

〇全体会議の模様

〇分科会の模様

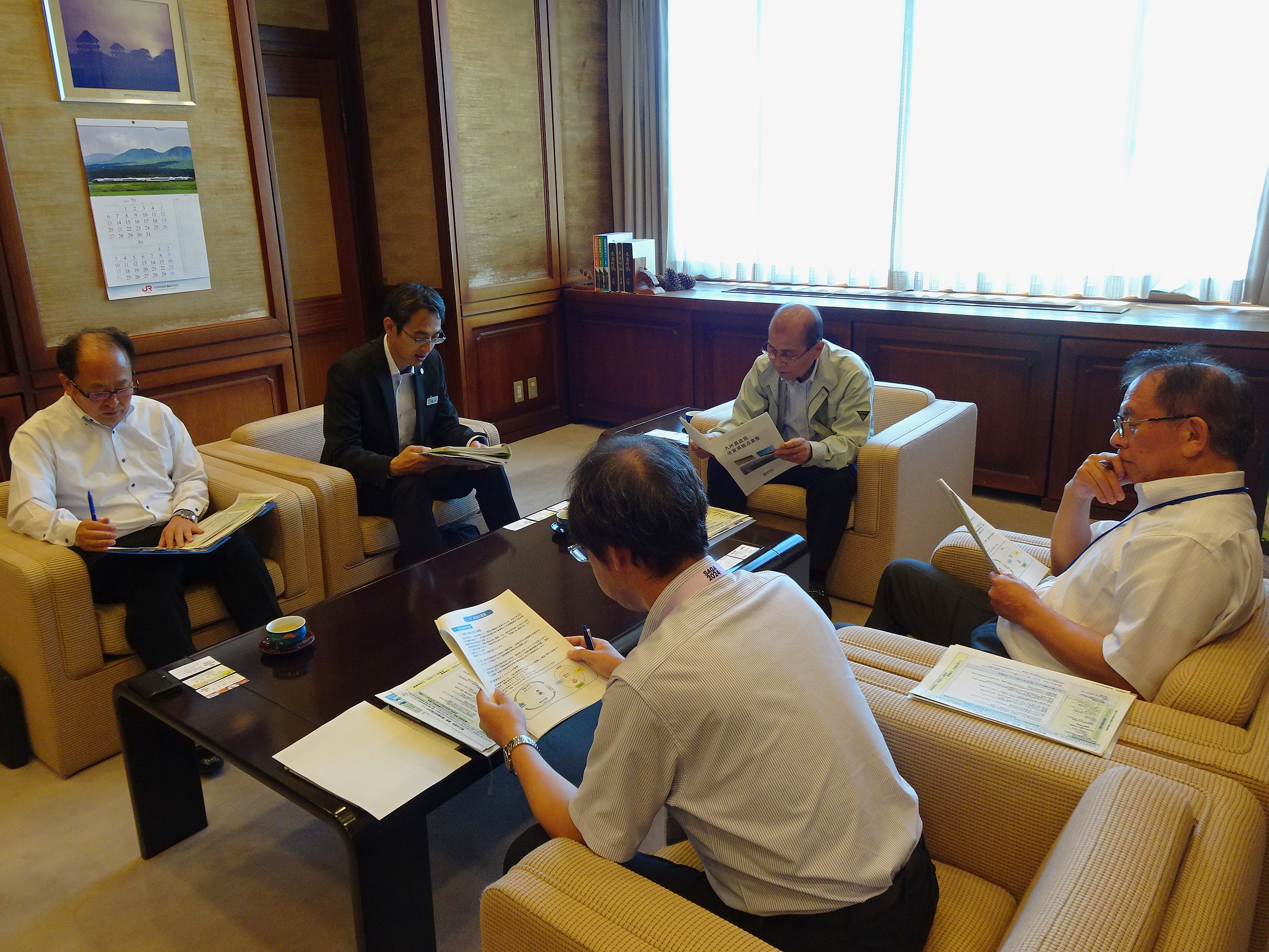

太良町長と意見交換を行いました(佐賀県藤津郡太良町)令和7年7月

佐賀県拠点では、太良町を訪問し、町長ほかと意見交換を行いました。

永淵町長からは、

・有害鳥獣の被害に対して、三位一体の対策(捕獲、侵入防止、棲み分け)により、耕作放棄地の増加抑制に努め、また、捕獲後の対応のために、国の事業を活用して冷蔵保管庫の整備。

・新規就農について、国の支援事業や町独自の親元就農給付金、トレーニングファーム等の活用により、近年は、毎年数名の担い手が現れている状況。

・将来の生産を続けるために、生産条件不利地域(作業効率や栽培コスト・手間が大きく異なる)である中山間地の農業者が納得できる価格となることが必要。

などが聞かれました。

拠点からは、「新たな食料・農業・農村基本計画」などの説明を行いました。

佐賀県拠点では、引き続き各地域の皆様と意見交換を行い、地域の実情や課題を聞かせていただき、支援に向け取組を進めてまいります。

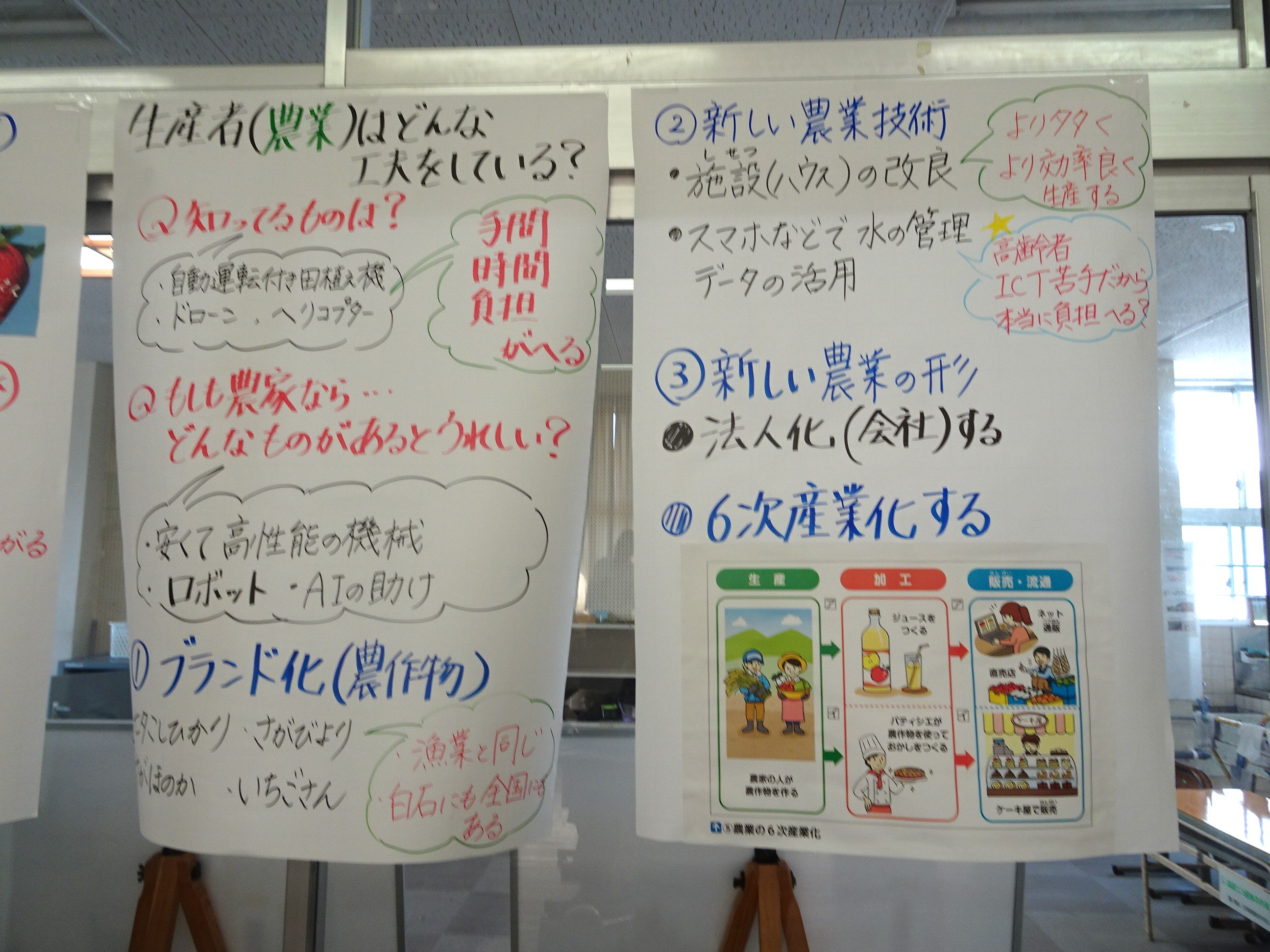

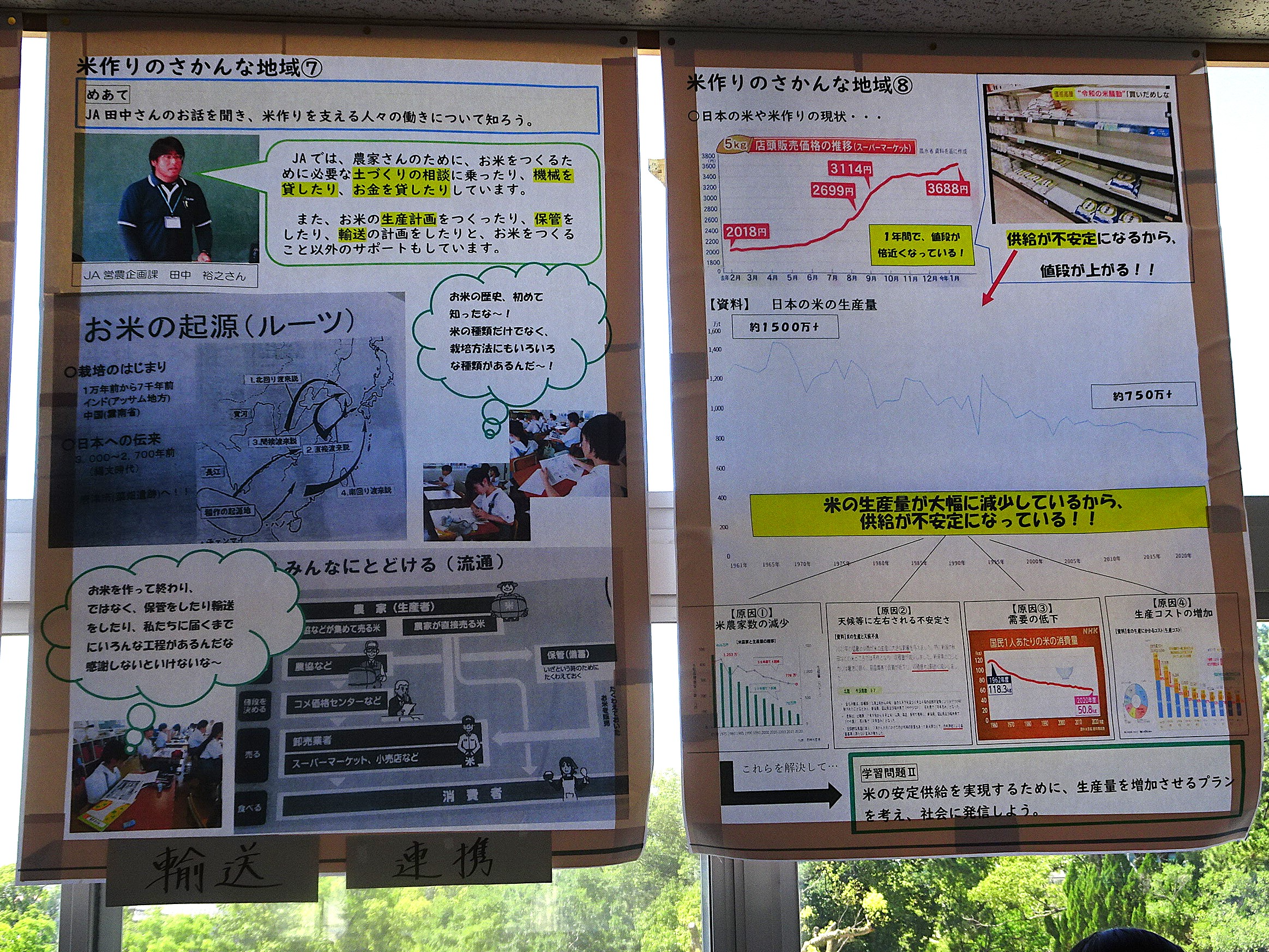

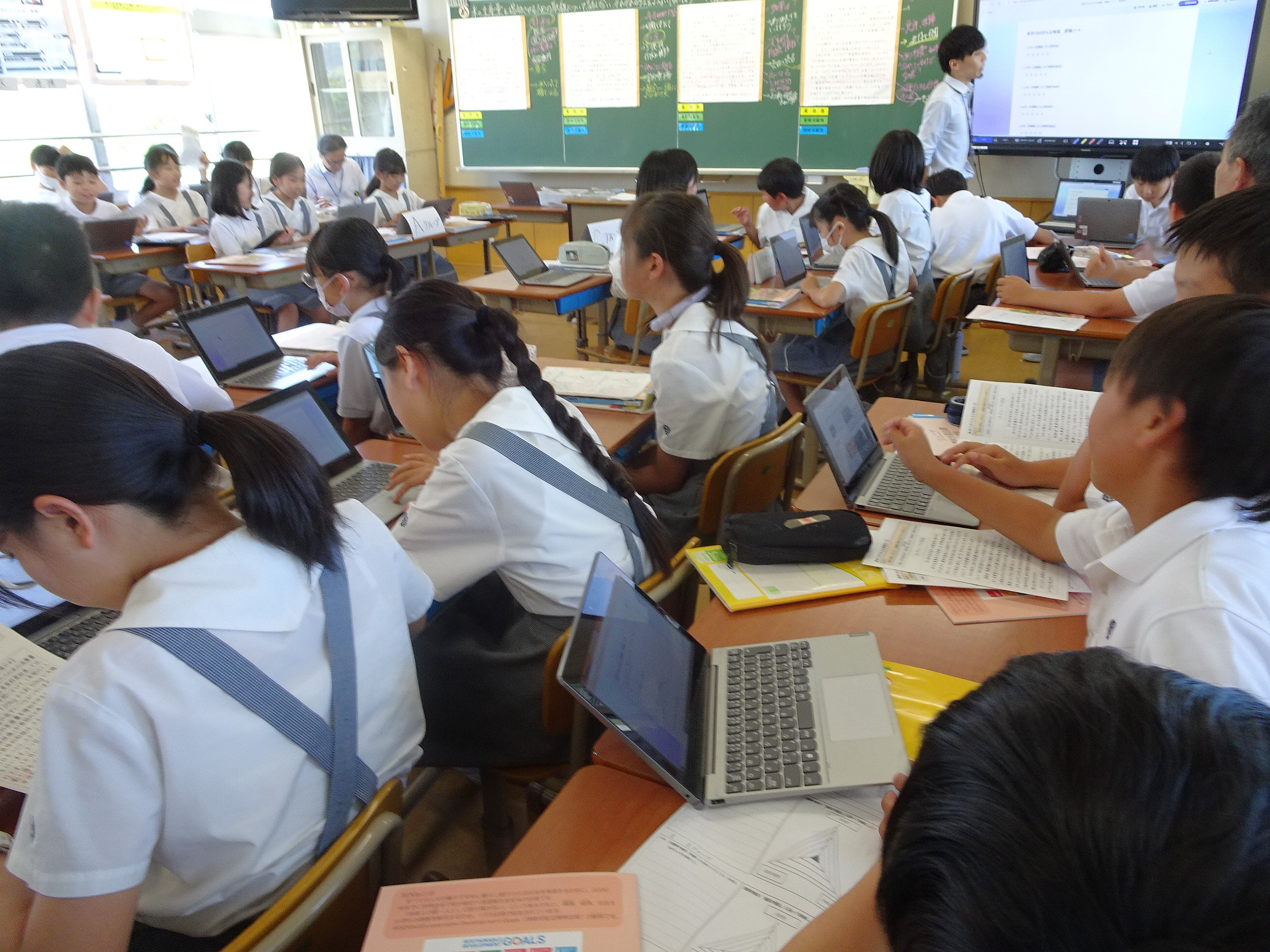

小学校の教育研究発表会に参加しました(佐賀市)令和7年7月24日

佐賀大学附属小学校5年生の社会科の教育研究発表会「米作りのさかんな地域~守ろう、日本の主食!安定供給の実現に向けて~」にアドバイザーとして参加しました。

発表会では、児童が4グループ(1グループ7~9人)に分かれて考えた「米の生産量を増加させるための取組み」の内容について、(1)実効性、(2)実現可能性、(3)持続可能性の3つの観点で議論を行いました。各グループの提案に対する質問・意見を出し合う時間にはたくさんの手が挙がり、活発な議論となりました。

拠点職員は、議論の中で生じた疑問や質問に答えるとともに、各提案に対するアドバイスを行いました。

夏休み明け以降、議論の内容や拠点職員からのアドバイスをもとに提案内容を改善し、今後の米作りの在り方について作成した意見文を新聞社に投書する予定とのことです。

「七夕こしひかり」の収穫が始まる(佐賀県白石町)令和7年7月28日

白石町では、県内で最も早く出荷される「七夕こしひかり」※が収穫時期を迎えており、生産者の方々は猛暑のなか刈取作業に追われています。

平成2年から栽培が始まった「七夕こしひかり」は、減農薬・減化学肥料(県の特別栽培農産物に登録)で栽培されており、8月6日の出荷式を経て、お盆前に消費者の元へ届けられます。

※ 七夕こしひかり:旧暦の七夕(8月7日)の頃に収穫されることから命名

佐賀大学への出前講座を行いました(佐賀市)令和7年7月9日

佐賀県拠点では、佐賀大学において農学部教職員51名(対面:14名、オンライン:37名)に対し出前講座として、菊池地方参事官より、「新たな食料・農業・農村基本計画」及び九州農政局職員募集の説明を行いました。

鈴木学部長等から、食料自給率や生産性の向上におけるKPIに対して、目標達成に向けた取組み方について質疑があるなど、基本計画への関心の高さがうかがえました。

佐賀大学からも、九州農政局のリクルーティングや「みどり戦略学生チャレンジ」について、学生への働きかけを行っていただくなど、佐賀大学との連携を図る機会となりました。

つなぐ棚田遺産「蕨野(わらびの)の棚田」をご紹介(佐賀県唐津市相知町)令和7年7月3日

蕨野の棚田は、八幡岳(標高764m)北側の斜面に拓かれ、大平(おおひら)、石盛(いしもり)、南川原(なんがわら)、下の木場(したのこば)、九郎谷(くろうだに)、西蕨野の6つのエリアに、石積みによる約700枚の水田が広がっています。

石積みの構造は、人力で自然石を積み上げる「野面積み」で3mから5mの高さに形成され、なかでも高さ8.5mの高石積みは日本一を誇ります。

平成20年には、文化庁の「重要文化的景観」に棚田として初めて選定され、令和4年には農林水産省の「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~」に認定されました。

毎年、6月の中旬には、「棚田ウォーク」が行われており、ウォーキングコースは、上級者向け(しっかり歩きたい人)の6kmコースと初級者向け(小さなお子さん連れの人など)の3kmコースが準備され、多数の参加者がこの季節ならではの田植え後の景色を楽しむことができます。

みやき町長と意見交換を行いました(佐賀県三養基郡みやき町)令和7年5月26日

佐賀県拠点では、みやき町へお伺いし、町長ほかと意見交換を行いました。

冒頭、拠点から「現場と農政を結ぶ業務」、「新たな食料・農業・農村基本計画」及び関連法について紹介しました。

岡町長からは、4月28日の「オーガニックビレッジ宣言」に至った経緯。現在、中山間地域で環境に配慮した農産物を生産し、学校給食への利用と耕作放棄地の解消につなげられないか、町民の意見や要望を把握しつつ、試験栽培に向けた調整や学校給食センター関係者との連携を進めているとの説明がありました。

また、近年、イノシシ被害が増大し、猟友会との連携を強める必要があるものの、猟友会メンバーが高齢化していることから、速やかな後継者の育成と技術の継承が課題となっている。

さらに、昨年は捕獲頭数が多く埋設場所の確保に関する相談が増えたこと、加工品など商品化し販売するためのノウハウを持つ民間企業と連携した鳥獣処理・加工施設が設置できないか考えている。

などの意見が聞かれました。

佐賀県拠点では、引き続き各地域の皆様と意見交換を行い、地域の実情や課題を聞かせていただき、支援に向け取組を進めてまいります。

小城市長との意見交換を行いました(佐賀県小城市)令和7年5月22日

地方参事官室では、管内の市町と意見交換を行っており、今回、小城市長と農政に関して意見交換を行いました。

南里市長から、課題として農業水利施設など施設の老朽化が示され、更新の際はスマート機器の導入も視野に入れつつ、施設の効率化を図っていく必要があること。

また、農業の担い手の確保について、現在、農地は数少ない担い手により集約されているが、その担い手も高齢となりつつあることから、早期に新規就農者の育成や親元就農対策を考える必要があること、等の意見が聞かれました。

拠点からは、佐賀県拠点の「現場と農政を結ぶ業務」の取組、食料、農業、農村基本計画についての紹介などを行いました。

佐賀県拠点では、引き続き各地域の皆様と意見交換を行い、地域の実情や課題を聞き、共に課題解決に向けた取組を進めてまいります。

つなぐ棚田遺産「浜野浦の棚田」をご紹介(佐賀県東松浦郡玄海町)令和7年5月12日

浜野浦の棚田は、玄海国定公園に指定されている東松浦半島の北西に位置しています。平成11年に「日本の棚田百選」、平成23年に「佐賀県遺産」に認定、令和4年には「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~」に選ばれました。

海岸から駆け上がる階段のように造られたこの棚田は、ちょうど田植えが終わる5月上旬には、玄界灘に沈む夕日により水田とあぜ道で描かれた美しい切り絵のような景色を求め、全国から写真愛好家が集まります。

見頃は稲作の時期だけではなく、農閑期の9月~3月には彼岸花やコスモス、水仙の花が咲くほか、3月から4月にかけては棚田が一面の菜の花畑となり、年間を通して季節ごとの棚田の風景を楽しむことができます。

「恋人の聖地プロジェクト」の選定地としても有名であり、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポットとして全国で44番目に認定されています。

※恋人の聖地プロジェクト:NPO法人地域活性化支援センターが「少子化対策と地域の活性化への貢献」をテーマとした「観光地域の広域連携」を目的に展開。

「菜の花ファーム」の菜の花が満開です!(佐賀県白石町)令和7年4月7日

「菜の花ファーム」が栽培した菜の花(ナナシキブ)が見頃を迎えています。

「菜の花ファーム」では、白石町の若手農業者11名が平成26年に町の6次産業推進事業の採択を受け、菜の花を育て菜種から無添加の食用油へ加工(業者に委託)・販売に取組んでいます。

なお、白石町では、令和6年度から「ブランド化農産物作付拡大推進事業」のなかでナナシキブをブランド化推進作物と位置付け、更なる作付け拡大により、しろいしブランドの確立、所得向上を目指しています。

現在、6名の農業者により栽培されており、菜種油「白石町の元気油」は、しろいし特産物直売所と道の駅しろいしで販売するほか、ふるさと納税の返礼品として取り扱われています。

「七夕こしひかり」の田植えがスタート!(佐賀県白石町)令和7年4月6日

白石町では、「七夕こしひかり」※が田植えの時期を迎えています。

今年は、212人の生産者によって132haで作付けが行われており、令和元年から減少していた作付面積が、6年ぶりに拡大(前年より9ha増)したとのことです。

平成2年から生産されている「七夕こしひかり」は、減農薬・減化学肥料栽培で県の特別栽培農産物の認証を受けています。

佐賀県内の他、九州、関東、関西方面にも、お盆前に出荷が行われています。

※七夕こしひかり:旧暦の七夕(8月7日)の頃に収穫されることから命名

お問合せ先

佐賀県拠点

地方参事官室

TEL:0952-23-3131(代表)