国営海岸保全事業

表示ページ内リンク

事業概要

| 事業名: 直轄海岸保全施設整備事業 玉名横島地区 | |

| 目的: 沈下や老朽化により機能低下した海岸堤防や排水機場などの海岸保全施設の補強・改修を行い、台風・高潮などによる被害から背後地の農用地及び住民の生命・財産を防護することを目的とする。 総事業費: 310億円 工期: 平成12(2000)年度着工~令和8(2026)年度完了予定 防護面積: (海岸堤防によって過去の最高潮位TP+3.6m(標高3.6m)による浸水が防止される面積) 2,905ha(農地2,136ha、宅地等769ha) 防護戸数: 2,421戸 防護人口: 8,659人 主要工事: 堤防補強工 10.2km 堤防根固工 10.2km 堤防舗装工 10.2km 堤防法尻部水路工 9.6km 排水樋門工 6箇所 排水機場工 3箇所 |

事業概要図 |

事業経緯

国営横島干拓事業(昭和21(1946)年~昭和49(1974)年)

| 本地域は、第二次世界大戦後の食料不足の改善や失業救済などを目的として昭和20(1946)年に創設された緊急開拓事業により、農林省の直轄事業として運輸省第4港湾建設部に委託し、着手されました。その後、昭和26(1951)年に農林省が事業を引継ぎ、国営横島干拓事業として実施し、昭和42(1967)年に潮受堤防が完成し、昭和49(1974)年度に完了しました。 |

潮止め前の全景 (堤防内でのりの養殖が行われている) |

昭和42年5月30日潮止状況 |

1号排水機場上屋工事状況 |

国営玉名海岸保全事業(昭和35(1960)年~昭和54(1979)年)

| 昭和26(1951)年、熊本県は、長洲町、岱明町、玉名市、横島町、天水町、河内町の海岸線約23kmの堤防の沈下と老朽化が進行していたため、堤防の補強工事を行う県営事業に着手しました。 しかし、昭和34(1959)年までに約2億円費やしましたが、海岸線23kmのうち補強を必要とする延長は約20kmと堤防延長のほとんど全線を補強しなければなりませんでした。 昭和34(1959)年の伊勢湾台風による大規模な高潮被害により、全国的に海岸保全事業の必要性が改めて認識され、約20kmの海岸堤防の補強が残されている状況にあったことから、県、関係市町の要請を受け、昭和35(1960)年に農林省が国営玉名海岸保全事業に着手しました。 |

国営玉名海岸保全事業の事業区域 |

| 昭和51(1975)年、国営横島干拓事業で作った堤防は、潮受堤防の完成から9年が経過し、1.0m近く沈下しているところがあり、昭和50(1975)年の異常高潮位(TP+3.55m)が過去の最高潮位(TP+3.60m)に迫る状況となり、一部堤防区間で堤防から海水が進入する一方で、堤防本体の盛土が流出するなど堤防本体の空洞化が進行していたことから、国営玉名海岸保全事業で緊急に海岸堤防の補修を行いました。 また、唐人川上流域の堤防は低い状況にあったことから、高潮の被害を防止するために、唐人川防潮樋門を建設しました。 このようにして、国営玉名海岸保全事業は昭和54(1979)年に完了しました。 |

改修された海岸堤防 |

唐人川防潮樋門工事の実施状況 |

完成した唐人川防潮樋門 |

国営玉名横島海岸保全事業(平成12(2000)年~)

| 昭和58(1983)年、熊本県は波浪が堤防を超えることなどによって生じる農作物の被害を軽減するため、波消しブロックなどの工事を県営海岸保全事業で着手しました。 平成12(2000)年、熊本県、関係市町の要請を受け、農林水産省が直轄事業である玉名横島海岸保全事業で実施することとしたものです。 |

波浪が押し寄せる海岸堤防 |

越波によって崩壊した堤防 |

現在の課題

施設の老朽化状況

堤防の状況

| 本事業地区の海岸堤防は、昭和21(1946)年から 昭和44年(1969)年までに国営干拓によって造られたものです。しかし高潮、波浪や有明海特有の干満の差の大きさと軟弱な地盤のため、堤防の沈下と老朽化が進行しています。 国営干拓で造られた海岸堤防は、建設時TP+7.0mの高さで建設されましたが、その後の堤防の沈下によって南側の正面堤防で最も低いところでは約1.9m下がり、TP+5.1mとなっています。 また、海岸堤防は現在も沈下が進行しており、最大で年間2~3cm沈下しています。 |

軟弱地盤上に造られた堤防のため、沈下が発生している。 |

沈下に伴う堤防標高の変化 |

沈下の最も大きい地区では、海岸堤防の計画高さ TP+7.0mに対して、最大で約1.9m不足している。 |

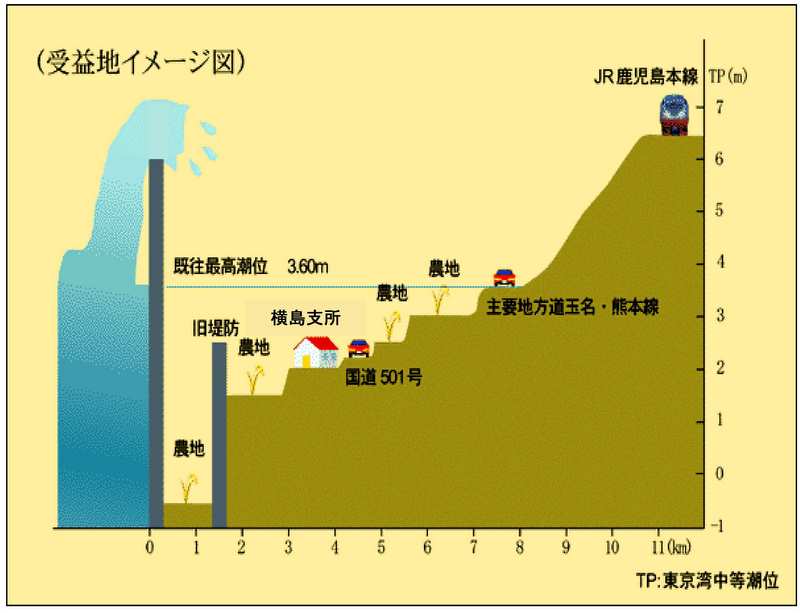

受益地イメージ図 |

排水樋門の状況

| 本地域は、もともと干拓で出来た土地であり、海面に比較して低い土地が多く存在しており、上流域で降った雨は排水路などによって本地域に集まってきます。 このため、国営横島干拓では、内部(陸側)の水を排水し、外海からの海水の流入を防止する排水樋門や排水機場を建設しています。排水樋門は、築造からすでに40年以上が経過し、構造物のひび割れや水門などの老朽化が進行しています。 |

緊急遮断用のローラーゲートは、締め切りに支障がでて おり、海水の逆流による塩害が危惧される状態にある。 |

排水樋門:築造から40年以上が経過 しひび割れが多数発生している。 |

排水機場の状況

| 排水機場は、満潮時のように海面が高く、排水樋門で自然に排水できない場合に排水を行う施設です。 国営横島干拓によって、昭和43(1968)年から昭和48(1973)年に3つの機場が建設されましたが、すでに35年以上が経過し、排水ポンプが老朽化して故障したり、十分排水することができず、排水機場の建物自体もひびわれが進行して施設の安全性にも問題が生じています。 |

老朽化した排水ポンプ |

鉄筋が露出した1号排水機場 |

想定される被害・災害例

堤防の沈下で想定される被害

| 堤防の沈下によって、海の潮位が異常に高くなる高潮時に、堤防を乗り越えて干拓地に海水が進入してしまう恐れが出てきます。その際、排水樋門や排水機場が老朽化し、施設の機能が不足しているため、干拓地に侵入した海水や雨水を海に出すことができず、干拓地は水浸しになってしまいます。 過去に記録した最高潮位(TP+3.60m)(1)が発生した場合、堤防や排水樋門や排水機場が機能しなければ、農地、総合支所・小学校・中学校・宅地や国道501号がある2,905haが水没し、毎月観測される満潮の平均潮位TP+2.28mが発生した場合でも2,300haが水没してしまいます。1TPとは、東京湾平均海面(Tokyo Peil:東京湾中等潮位ともいう)の略称で、全国の標高の基準となる海水面の高さのことをいいます。 |

災害例

| 下記写真は、昭和60(1985)年8月31日の台風13号での被害状況です。この台風では、水田100haが被災しました。 |

堤防を越える波の状況 |

堤防背後の農地で発生した塩害の状況 |

事業計画

事業方針

| 国営玉名横島海岸保全事業は、昭和31年に制定された海岸法にも続き実施するものです。 太平洋戦争後、わが国においては大規模な台風の来襲による高潮等による海岸災害が続出していました。これは、戦後の経済復興に伴う沿岸域の開発による人口や建造物の集中、海岸災害を防止するための整備がほとんど行われていなかったこと等によります。 このことから、海岸災害から国土を保全し、戦後の経済復興を図ることを目的として、昭和31年に海岸法が制定され、海岸地域は堤防・護岸・胸壁・突堤を主体とした防護に特化した海岸整備が進められました。 この結果、海岸地域においては安全度が向上し海岸災害が減少したものの、一方で環境、景観、利用、親水等といったそれまで海岸が持っていた機能を喪失することとなりました。 さらに高度経済成長期の終焉、所得・余暇時間の増大による親水ニーズの拡大、環境問題に対する関心の高まりなど、法制定時に比べて海岸を巡る時代の要請が徐々に変化してきました。 そこで平成11年に海岸法の一部改正が行われ、これまでの「被害からの海岸の防護」という目的に加え、自然環境の保護と回復に焦点を当てた「海岸環境の整備と保全」と、海岸を上手に利用してもらうための管理に焦点を当てた「公衆の海岸の適正な利用の確保」を位置づけ、防護・環境・利用の調和の取れた総合的な海岸管理を目的とした海岸行政へと大きく方向転換しました。 国営玉名横島海岸保全事業では、この新しい海岸法の理念を尊重しつつ、海岸堤防の整備を進めます。 |

新海岸法の理念に沿った海岸整備 |

海岸堤防の改修計画

1.改修区間

| 改修する海岸堤防の区間は、明治時代に建設された末広工区、大豊工区、国営横島干拓で建設された菊池工区1、菊池工区2、横島漁港工区、第二工区1、第二工区の全7工区、総延長10.2kmです。 |  改修区間 |

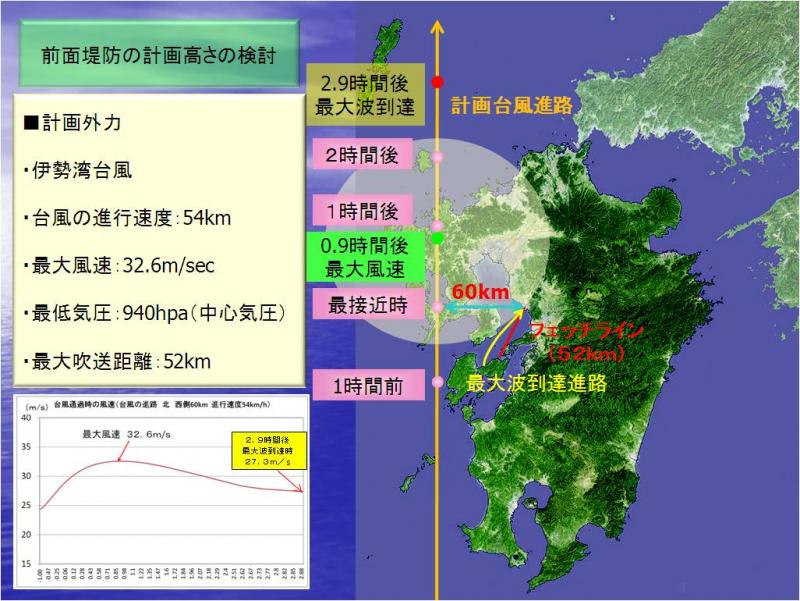

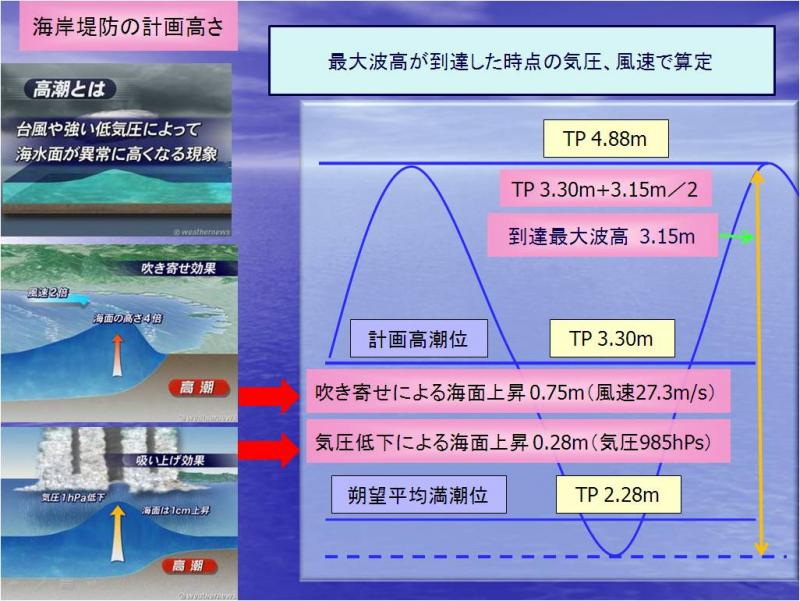

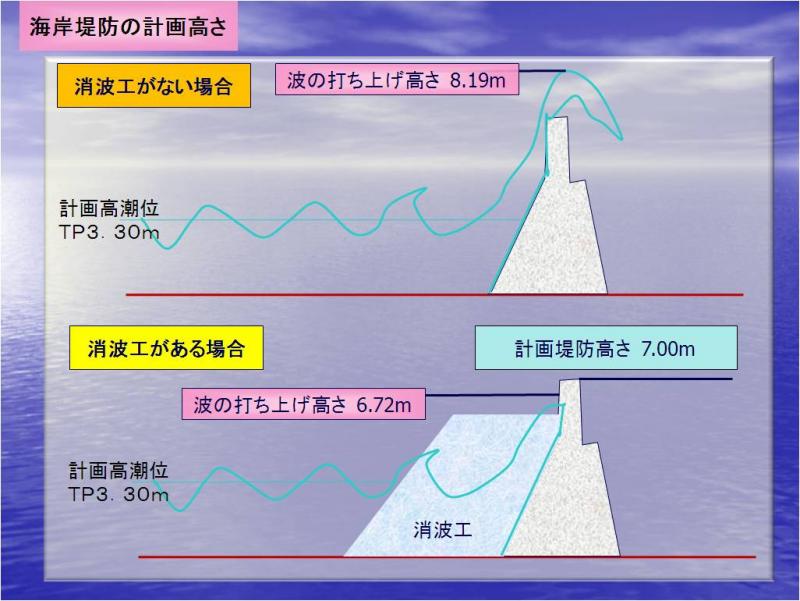

2.海岸堤防の計画高さ

| 海岸堤防は、10mから20m程度の厚さの有明粘土層の軟弱地盤に作られており、堤防自体の重さによって沈下が進行しており、沈下が著しいところでは堤防の高さがTP+5.1m(標高5.1m)しかないところもあります。 このまま放置すると、台風による波浪や高潮が海岸堤防を越えるようになり、海水が堤防の背後地に侵入したり、堤防自体が越えてきた波によって洗い流されて壊れて農作物や住宅などの被害が拡大する可能性があります。 このため、今後発生が予想される台風などによる波浪や高潮の高さを計算して、海岸堤防の高さを決定する必要があります。 本地区の海岸堤防の高さは、昭和34(1959)年に高潮による甚大な被害の要因となった伊勢湾台風をモデルとして最も最悪な進路コースを通過した場合の波浪の高さを求めて、海岸堤防の高さをTP+7.0m(標高7.0m)と決定しています。 |

|

気圧、風圧からの検討 |

消波工がない状態での検討 |

3.海岸堤防の断面形状

| 海岸堤防の高さをTP+7.0m(標高7.0m)まで嵩上げするためには、堤防本体の盛土を行う必要があります。従来の堤防の断面の幅で盛土を行うと堤防の底辺部に働く荷重が大きくなるため、沈下が進行してしまいます。このため、堤防ののり面の勾配を緩くして、軟弱地盤に働く堤防自体の荷重を分散させます。 また、堤防の嵩上げのために行う盛土は、堤防の陸側に行うこととなりますが、これにより堤防の陸側の荷重が大きくなり、海側と陸側の荷重のバランスが崩れ、軟弱地盤上ではその荷重を支えることができず、円弧すべりという地盤が動く現象が起こる可能性があります。 このため、堤防の盛土を行う前に、堤防の海側に石を置いてすべり現象を押さえるための根固(ねがため)工を実施します。 |

| 堤防標準断面図 |

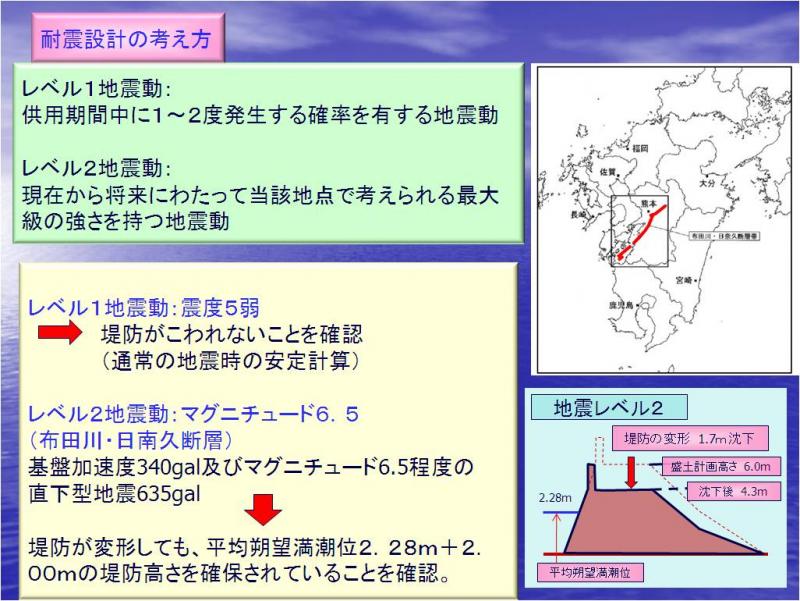

耐震設計

| 海岸堤防は、地震によって堤防自体が壊れたり、地盤の砂などが液状化という現象を起こし、地盤の構造物を支える力が弱まり、堤防自体が沈下したり、傾いたりする可能性があります。このため、海岸堤防の設計では、建物と同じように地震でも壊れないように設計したり、堤防の地震による変形を計算して堤防の機能が確保されるように設計します。この設計を耐震設計といいます。 平成7(1995)年の兵庫県南部地震を契機として海岸堤防の耐震設計の基準が見直され、この新しい基準に基づいて設計しています。 具体的には、2つの地震規模のケースについて検討しています。 レベル1地震動は、堤防の供用期間中(50年間)に1~2度発生する確率を有する地震動 で、本地域では震度5弱の地震を想定しています。 また、レベル2地震動は、本地域に最も近い(最短距離25km)にある活断層の布田川・日南久(ふたがわ・ひなぐ)断層の直下型地震を想定しています。 |

耐震設計の考え方 耐震設計の考え方1 朔望平均満潮位とは、各月の最高満潮位を1年以上平均した潮位である。 2 galとは、ガルと読み、地震の揺れの強さを表すのに用いる加速度の単位である。 1gal(ガル)は毎秒1cmの割合で速度が増すこと(加速度)を示しています。 980gal(ガル)は1G(重力加速度)となります。 |

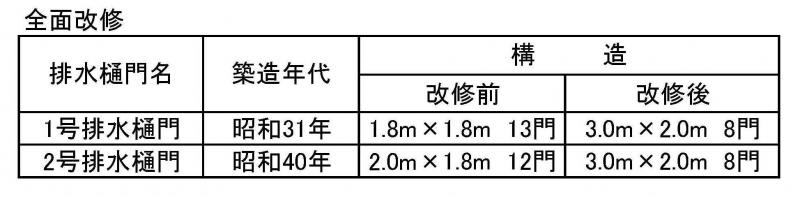

排水樋門の改修計画

1.1号排水樋門・2号排水樋門

| 1号排水樋門、2号排水樋門は、熊本県玉名市横島町にある横島漁港に、川と海を仕切るように造られており、干潮時に自然に排水し、満潮時にはゲートが水圧で閉まり、海水の侵入を防ぐ重要な構造物です。 この施設は造られてから40年以上が経って老朽化が進み、十分な排水機能が発揮できず、災害の恐れがあるため、改修する必要が出てきました。 現在の排水樋門を改修する場合は排水を海に出せなくなってしまうため、両排水樋門とも横島漁港の北側に新しく造り直します。 排水樋門の改修計画を作成するため、排水シミュレーションを行い、経済的で効果的な構造を決定しています。自然排水能力の向上を目的として排水樋門の敷高を低くすることとし、1号排水樋門は標高-1.50mから-2.00mと50cm低くし、2号排水樋門は標高-1.72mから同じく-2.00mと28cm低くすることとしました。 また、排水樋門に設置するゲートの幅を広くすることによって、既存施設の12門から13門を8門にして、門柱の数を減らして排水の流下断面を確保しています。 |

旧1号・2号排水樋門の位置 |

1号排水樋門・2号排水樋門改修計画 |

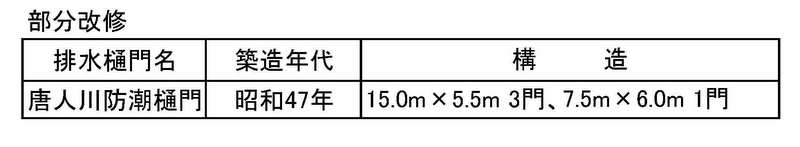

2.唐人川防潮樋門

| 唐人川防潮樋門は、唐人川上流域の高潮被害を防止するために国営玉名海岸保全事業で昭和47(1972)年に建設された施設で、建設から37年以上が経過して、老朽化が進行しています。 構造物そのものは、調査の結果、施設の補修を行うことによって必要な機能を確保することができることがわかりましたので、部分的に改修を行うこととしました。 |

|

3.大開排水樋門、大豊排水樋門、有明排水樋門

| 3つの水門は、建設されてから30年以上が経ち老朽化が進んで排水機能が低下しつつあります。 構造物そのものは、調査の結果、施設の補修を行うことによって必要な機能を確保することができることがわかりましたので、部分的に改修を行うこととしました。 |

|

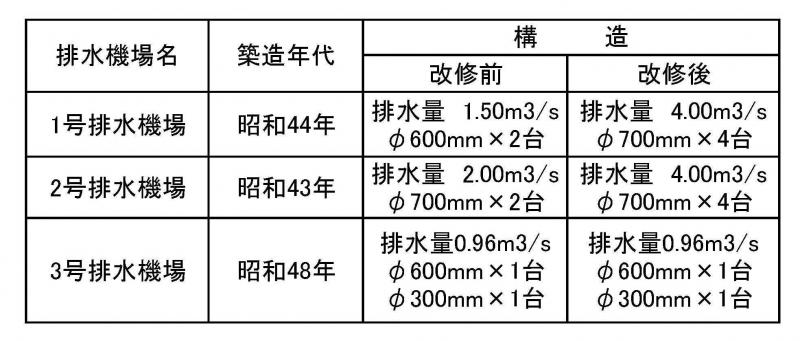

排水機場の改修計画

| 排水機場は、海面が高く、排水樋門では自然に排水できない場合に排水を行う施設で、国営干拓によって3つの機場が建設されましたが、建設から数十年が経過し、老朽化が進行しているため、本事業で改修します。 排水機場の改修計画は、本事業が着工する直近の40年間の降雨データ(1959年~1999年)基づき、10年に1回の確率で発生する降雨量が降った場合でも、農地が湛水しないように既存の3つの排水機場の排水量を見直し決定しています。 3機場の排水量の合計は、改修前の4.46m3/sから8.96m3/sと約2倍になっています。 |

排水機場の改修計画 |

お問合せ先

玉名横島海岸保全事業所

〒865-0072 熊本県玉名市横島町横島2081

Tel 0968-84-4151