玉名横島地区の干拓

表示ページ内リンク地域のほとんどは干拓地

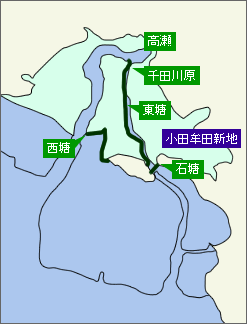

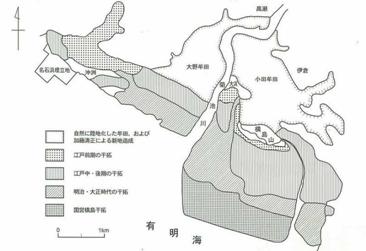

| 本事業地域である玉名市は、今でこそ熊本県でも有数の穀倉地帯となっていますが、平野部のほとんどは江戸時代以降の干拓によって造成された土地です。干拓地前面の干潟は年に数mも海側に発達し、これに伴い近世以降干拓が盛んに行われてきました。 本地域での本格的な干拓は、戦国時代の武将加藤清正が肥後藩(現在の熊本)に入国した時に始まりました。清正は入国の翌年天正17(1589)年には干拓に着手し、以来、干拓は加藤氏から細川氏へと引き継がれ、江戸、明治、大正と続き、戦後の昭和21(1946)年、国営横島干拓事業に着手し昭和42(1967)年に潮止めを行ったのを最後に、現在に至っています。 |  玉名横島海岸保全事業防護区域付近における干拓地の進展 玉名横島海岸保全事業防護区域付近における干拓地の進展 |

農業土木の天才・加藤清正の干拓

加藤清正像 |

加藤清正の干拓 加藤清正の干拓 |

| 賤ヶ岳(しずがたけ)の戦い、関が原の戦い、朝鮮虎退治と数え上げればきりがないほどの武功をこの世に残した加藤清正は、戦国時代が終わりを迎えた1588年に、肥後国(ひごのくに)の北半分を豊臣秀吉に任され、この地に入国しました。 清正は、実は、熊本城や江戸城、名古屋城などの建築に携わった、優秀な土木技術者だったことはあまり知られていません。清正は土木の神様ともいわれ、その卓越した技術は、ここ玉名横島地域でも、いかんなく発揮されました。 入国後、清正は早速領地内の視察を行っています。その視察で目をつけたのが、高瀬と横島山に挟まれた地域です。横島山は、その当時は島で高瀬から見たときに横に細長く伸びて見えたことから「横島」という名前が付けられました。地域概要でも述べましたが、現在の菊池川はもともとは支流にあたり、本流は高瀬付近から伊倉の西を通り唐人川から有明海へと注いでいました。なお、唐人川の名前の由来は、昔からこの川を行き来して中国との貿易が盛んに行われていたことから名付けられたと言われています。当時この地域は、高瀬より南に広大な三角州が形成されていたため、もし、菊池川を現在の流路に付け替え、潮受け堤防を築くことができれば、そこに広大な領地が造成できると、清正は考えたのです。 肥後国入国の翌年の天正17(1589)年には工事に着手し、まず、最初に取り掛かったのが、菊池川の水を高瀬から大浜方面に変更する大工事です。新菊池川の新しい流路となる場所を掘削し、掘削した両岸に堤防を築造し、そして、千田川原(せんだがわら)のあたりで川を締め切り、新水路へと水を流し、現在の菊池川の流れへの変更を突貫工事でわずか3年で行いました。 次に、潮受け堤防の築造に取り掛かります。三角州を包囲するように、千田川原から横島丘陵の東を結ぶ東塘(ひがしども)と、大浜と横島丘陵を結ぶ西塘(にしども)が築かれ、広大な土地が誕生しました。 塘(とも)は、「つつみ」とも読み、つつみ(堤)つまり堤防を意味します。 最後に完成したのが、石で作る堤防の石塘(いしども)の築造です。石塘は、横島丘陵と久島山を結ぶ潮受け堤防で、長さは380mほどです。しかし、このあたりは、急潮激流のいわば海峡のようなところで、菊池川の工事と同じく天正17(1589)年に着手した工事は難航を極めました。造っては壊れを繰り返し、ついには、人柱を立ててようやく工事を完了させたとの逸話まで残しています。清正がその知恵を結集して行った世紀の大工事は、17年の歳月が経過した慶長10(1605)年にようやく完成を迎え、小田牟田新地として、あらたに約880町歩(町歩とは現在の面積の単位ha(ヘクタール)に相当)の土地が造られました。 |

トピックス

清正の業績加藤清正は、菊池川の付け替えや石塘の築造の他にも、熊本各地の河川で、いくつもの治水・利水・干拓事業を行っています。

天正16(1588)年、熊本城の南を流れる緑川の改修(清正堤の築造・支流御船川の付け替え)と、鵜の瀬堰(うのせぜき)の築造を行いました。

これにより、洪水が頻発していた湿地帯は広大な田畑へと生まれ変わりました。

次に、慶長5(1600)年から12年間の間に、球磨川の遙拝堰(ようはいぜき)、球磨川下流の萩原堤(はぎわらづつみ)・はぜ塘(ども)・前川堤(まえかわづつみ)などの堤防築造、不知火海(しらぬいかい)の干拓を行っています。遙拝堰では、流れの急な球磨川の水の圧力を直接受けないようにするため、ななめに堰を造り、下流の堤防には水嵩(みずかさ)を増した急流が堤防を破壊しないよう、石刎(いしばね)という流れを和らげるための独特の工法が用いられました。

熊本市内を流れる白川でも、下井手堰(瀬田堰)、馬場楠井手(ばばくすのいで)、渡鹿堰(とろくぜき)などが築造されました。白川の馬場楠井手は、阿蘇山から流れ出る大量のヨナ(火山灰)が水路につまらないように鼻繰り(はなぐり)という工夫が施されました。

江戸時代の干拓

| 清正が着手した玉名横島の干拓は、寛永9(1632)年にその子忠弘が出羽(でわ)へ国替(くにがえ)された後、細川氏へと受け継がれました。 細川氏に代わってまもなく行われたのは、丘陵南部帯状部分です。寛永元(1624)年から43年の間に比較的小規模な干拓が繰り返されました。 その後は干潟の発達の状況など自然的条件の変化や農家などの干拓を行う権利を制限するなどの理由により、干拓休止期間があり、164年間、新地()造成は行われていません。文化4(1807)年、細川藩三家老の一人である有吉家によって一番開(いちばんびらき)(14.6ha)が造成され、干拓が再開されると、以後、慶応2(1866)年に造成された十番開(じゅうばんびらき)まで10カ所の干拓事業が精力的に行われました。 肥後藩では、海辺に新しく開かれた耕地や集落を示す言葉として「開(ひらき)」や「新地(しんち)」と呼んでいました。 |

玉名平野の干拓の歴史 玉名平野の干拓の歴史 |

明治時代の干拓

明治時代に建設された潮受け堤防1 明治時代に建設された潮受け堤防1 |

明治時代に建設された潮受け堤防2 明治時代に建設された潮受け堤防2 |

| 明治に入ると、民間人による新地造成が認められましたが、免許制で補助・助成が全くなかったために干拓はほとんど行われていません。細川家によって小規模な干拓が行われたのみでした。 明治後期になると、徐々に民間の手によって干拓が行われるようになります。明治25(1892)年、富新開(とみしんびらき)(52.4ha)を皮切りに、大正3(1914)年まで、菊池川両岸で比較的大規模な干拓が積極的に行われました。 右の写真は、明治26(1893)年から明治35(1902)年に建設された明丑開(めいちゅうびらき)、明豊開(めいほうびらき)、末広開(すえひろびらき)、大豊開(たいほうびらき)の4カ所からなる総延長約5kmの潮受け堤防群で樋門も現存するなど当時の技術水準の高さを示すもので、明治の大規模な堤防と樋門が残る全国でもまれな干拓の遺産であり、近世から続く有明海干拓の歴史を物語る貴重な構造物ともなっています。 平成18(2006)年に末広、明丑の堤防は県指定重要文化財に指定され、平成20(2008)年には末広、明丑、明豊、大豊開の4つの堤防や樋門などが社団法人土木学会の土木遺産に選定されました。 この時造られた潮受け堤防や樋門は、大正3(1914)年、大正8(1919)年、昭和2(1927)年の台風による高潮で壊れるたび、堤防の高さを嵩上げし、熊本城や通潤橋の石垣に採用されている鞘石垣(さやいしがき)を施すなどにより強固なものに補修され、昭和42(1967)年の国営干拓の潮受け堤防完成まで第一線でその役割を果たしました。 その補修の後は、今でも堤防に見ることができます。 |

昭和時代の干拓

| 江戸時代より、干潟の発達にともない400年間もの長い年月をかけて行われてきた玉名横島での干拓による農地造成は、昭和に入り最終段階を迎えます。 第二次世界大戦後の食料難から、国は緊急食糧増産のための農地造成を掲げました。全国各地で農地造成のための干拓事業が行われ始め、玉名横島もまた、その一環として干拓事業が行われることとなりました。 昭和21(1946)年に着工された国営横島干拓事業により、昭和42(1967)年に潮受け堤防が完成しました。その後も続けて様々な施設の整備が行われ、昭和50(1975)年3月、全ての工事が完了に至っています。 着工から30年、総工費65億円をかけて行われたこの大事業によって、新たに、623.8ha(うち農地479ha)が造成されました。 |

国営横島干拓事業 事業概要図 国営横島干拓事業 事業概要図 |

昭和22年頃 昭和22年頃 |

昭和43年頃 昭和43年頃 |

平成12年 平成12年 |

航空写真で見る国営横島干拓の推移

お問合せ先

玉名横島海岸保全事業所〒865-0072 熊本県玉名市横島町横島2081

Tel 0968-84-4151