みどり戦略

長崎女子短期大学「食料システム勉強会」・・・長崎市(7月24日)

長崎県拠点では、長崎女子短期大学の協力を得て、同大栄養士コースが毎年開講している「長崎食育学」の授業において食料システム勉強会を実施しました。冒頭、農林水産省が作成した「食から日本を考える」の動画上映を行い、環境負荷低減の取組など、日本の未来の食を守っていくため、調達、生産、加工・流通、消費者が一体となって取り組んでいく必要であることをお伝えしました。

その後、様々な立場から農業・米へのかかわり方を説明してもらいました。大村市で米、柑橘を生産する五道 常守氏(写真左)から、日本の農業の現状と農業が地下水や生物多様性、地域コミュニティの維持などに大きな役割を果たしていること、JAながさき県央の営農指導員 長島 稜氏(写真中央)からは、このところの気候変動が米の生産に大きな影響を与えることや肥料・農薬も環境負荷低減を求めていること、全農パールライス(株) 松本 竜征氏(写真右)からは、生産されたお米の品質を守るため、厳しい工程管理を行い、製造・提供・消費者対応のすべてにおいて品質向上の努力をしていること、等を説明いただきました。

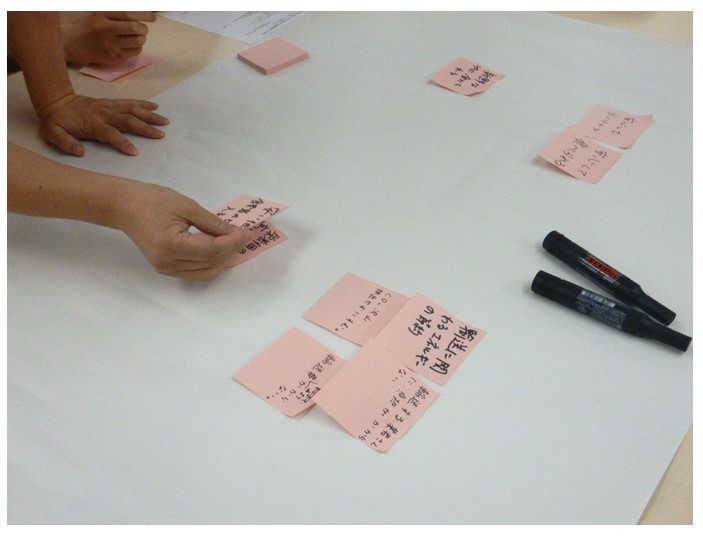

勉強会後半では、学生が5つのグループに分かれて「地産地消」、「日本型食生活」の2つのテーマでグループワークを行いました。学生からは、「農業従事者の平均年齢が2020年時点で68歳ということにとても驚いた。」という意見のほか、「値段ばかりでなく産地も見て買おうと思った。」、「生産者に感謝をし、食の美味しさについて考えたい。」といった感想が聞かれました。特に地産地消に関しては、「輸出コスト・CO2削減、地域貢献や生産者の手取り増加につながる。」といった学生らしいポジティブな意見に私たちも力づけられました。また、先生からも「農業が食料生産のみならず、環境保全や自然災害防止にも貢献しているということ、農業が私たちの命を支える基幹産業であることを改めて認識できた。」との言葉をいただきました。最後に長崎県拠点下村地方参事官(右下)が、「学生の皆さんだけでなく私たちも多くの気づきを与えてもらった。」として、参加された皆さんへの感謝を申し上げ勉強会を終了しました。

お米を使ったレシピの開発にチャレンジ! (活水女子大学)・・・長崎市(令和6年3月27日)

長崎市の活水女子大学健康生活学部食生活健康学科の3年生3名が、1月に実施した「みどりの食料システム勉強会」を踏まえ、その実践の場として、「お米を使ったレシピ開発」にチャレンジしました。

学生さん達はお米を使ったレシピを考案するために、材料や分量を工夫したり調整したりしながら、何度も試行錯誤を繰り返して、当日の発表に臨まれたようです。

当日のレシピは、「手抜キンパ」、「お米プリン」、「チョコっとお米バー」、「お米せんべい」の4品でした。「手抜キンパ」は、本場韓国では筒状の巻きものが定番ですが、巻く手間を省いて簡単に作れるよう工夫し、おにぎりにしていました。「お米プリン」は、炊いたご飯を米粒が残るくらいに潰したものと滑らかにしたものの2層にする工夫をし、食感は通常のプリンやババロアとは異なり、お米特有のもちっとした食感で、「今すぐ、お店に出せる」出来栄えでした。今後はいろいろなトッピングを考えてみたいとのことでしたので、新メニューが今から楽しみです。次に、「チョコっとお米バー」は、お米のアルファ化(糊化)を利用した一品でした。浸水したお米を一旦ザルに上げ、30分程乾燥させてからフライパンで炒ったことによって、嚙みごたえとパリパリのクランチ感あるチョコバーに仕上がりました。最後に、「お米せんべい」は、3種類の味があり、中でも「塩昆布と紅生姜」の組み合わせは彩りも良く、お好み焼き風の味として楽しめました。

先生方からは、レシピ考案に関わられる中で、お米の特性についてあらためて勉強する機会になったとのお言葉をいただきました。また、勉強会をきっかけとして、学生達の会話の中で、消費の仕方についての話題が増えたとのことです。

今回チャレンジしていただいた学生さんは卒業後、栄養士としてのご活躍を予定されているようです。このたびのお米・ごはん食を題材とした学びを通じて、益々飛躍されることを期待しております。

なお、当大学との取組は次年度も創意工夫しながら、さらに展開していくこととしています。

環境にやさしい農業で地域振興 ~オーガニックビレッジ宣言に向けて~・・・雲仙市 (令和6年1月18日)

雲仙市のオーガニック農産物の直売所を利用する生産者と関係機関で意見交換を行いました。

有機農業に取組む生産者が抱える課題や要望を共有し、参加者全員で課題解決につなげていくことを目的としました。

意見交換の実施に当たり、県拠点から「みどりの食料システム戦略関係予算及び取組状況」の説明、島原振興局から「みどり認定について」、雲仙市から「オーガニックビレッジ宣言に向けて」の情報提供をしました。

生産者等から

・直売所に出荷するようになってから、自分が望む価格設定ができ、経営的にも安定するようになった。

・直売所では、消費者と会話ができるなど、直接消費者の反応がわかり、農業にやりがいを感じている。

・直売所は、地元の有機栽培農産物の販売先として開設した。このような直売所を増やし、有機農産物を身近に感じる

ことや消費者と会話する機会が増えることで、環境に配慮した農業や有機栽培農産物への消費者理解が進むと考える。

などのご意見等をいただきました。

雲仙市のオーガニックビレッジ宣言に向けて、生産者をはじめ関係機関が一体となって有機農業の拡大を推進するため、今後も地域での意見交換を継続していきます。

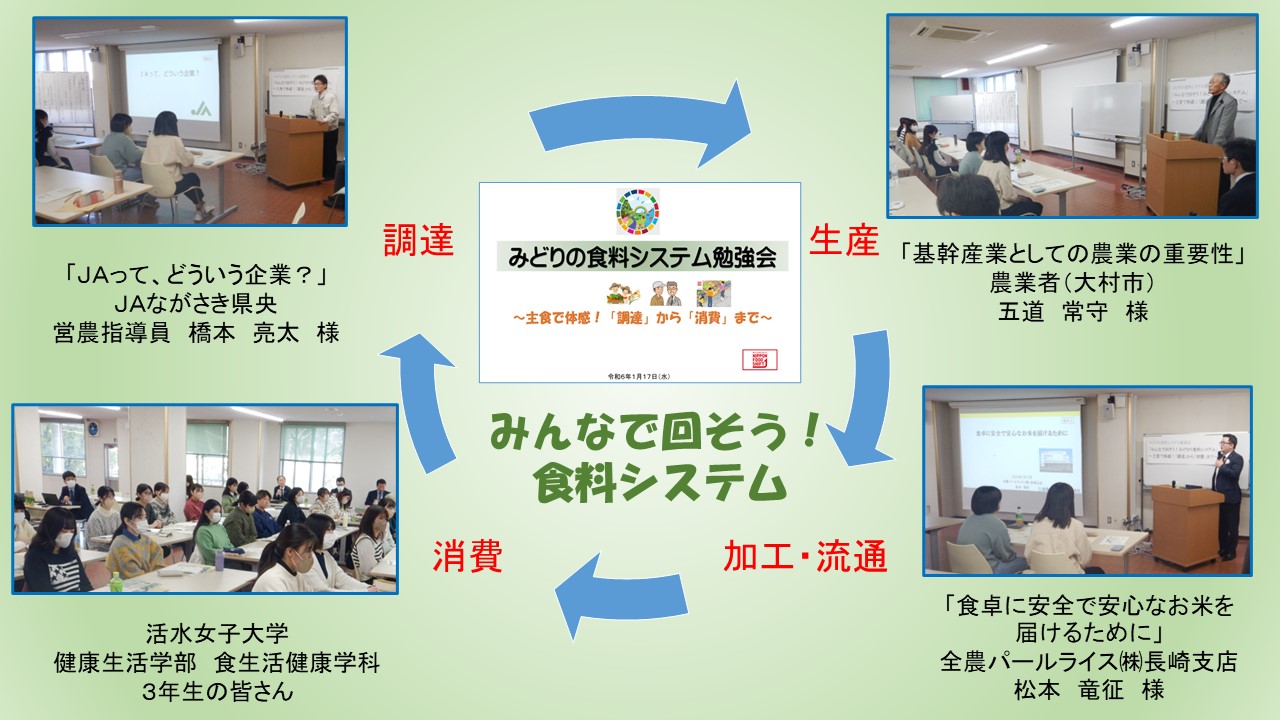

みどりの食料システム勉強会 (活水女子大学) ~主食で体感 ! 「調達」から「消費」まで~ ・・・長崎市(令和6年1月17日)

1月17日に、長崎市の活水女子大学健康生活学部食生活健康学科の3年生32名を対象とした「みどりの食料システム勉強会」を開催しました。今後、教育、食育、食ビジネス等の分野で就業・活躍が見込まれるZ世代の大学生が、「みどりの食料システム戦略(以下、「みどり戦略」という。)」を正しく理解し、その価値を伝えられる人材となることによって、社会的波及を図ることを目的としました。

今回は、食料システムの「調達」から「生産」、「加工・流通」の各段階における関係者が一堂に会し、大学生が日本人の主食であるお米・ごはん食を題材とした学びを通じて、一消費者として「消費」について考えるきっかけとしました。

第一部は、「学習及び情報交換」の場として、当県拠点からは、「みどり戦略」や新たな国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」の動画により取組の主旨を紹介し、その後、農業者から農業の様々な役割、JAから環境に配慮した営農指導、全農パールライス株式会社から安心・安全の取組など、それぞれの食料システムを紹介しました。

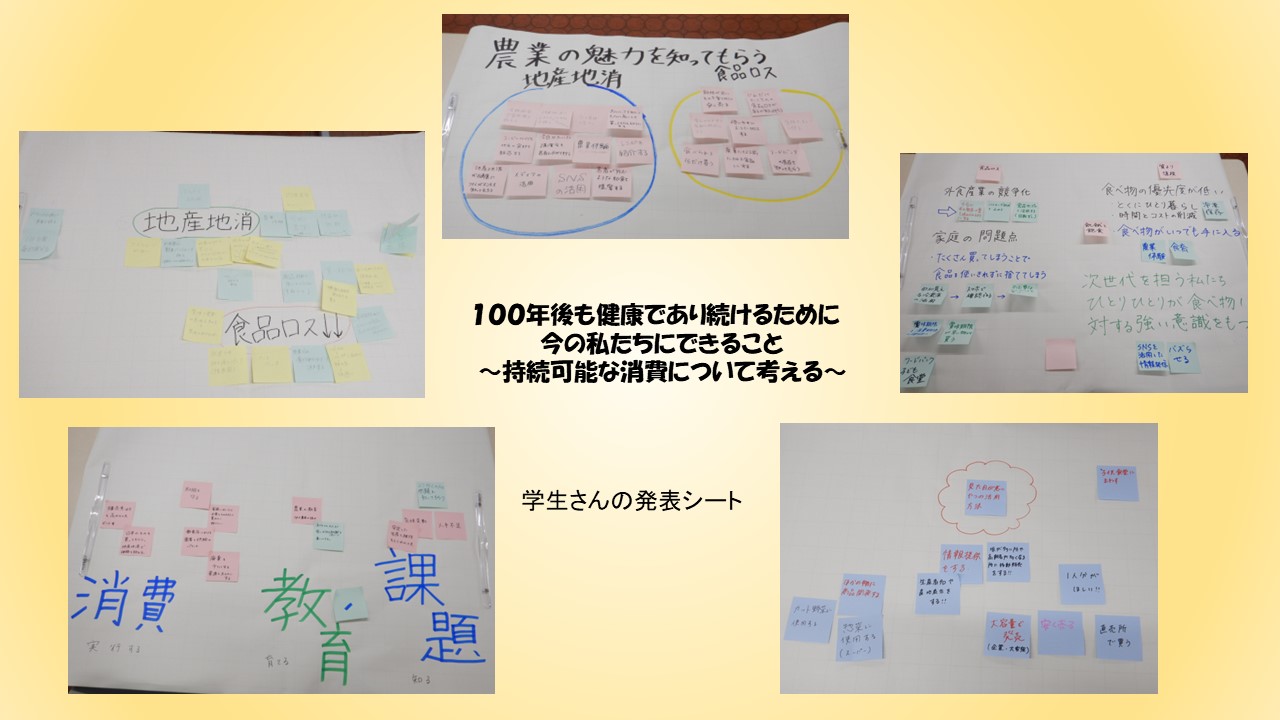

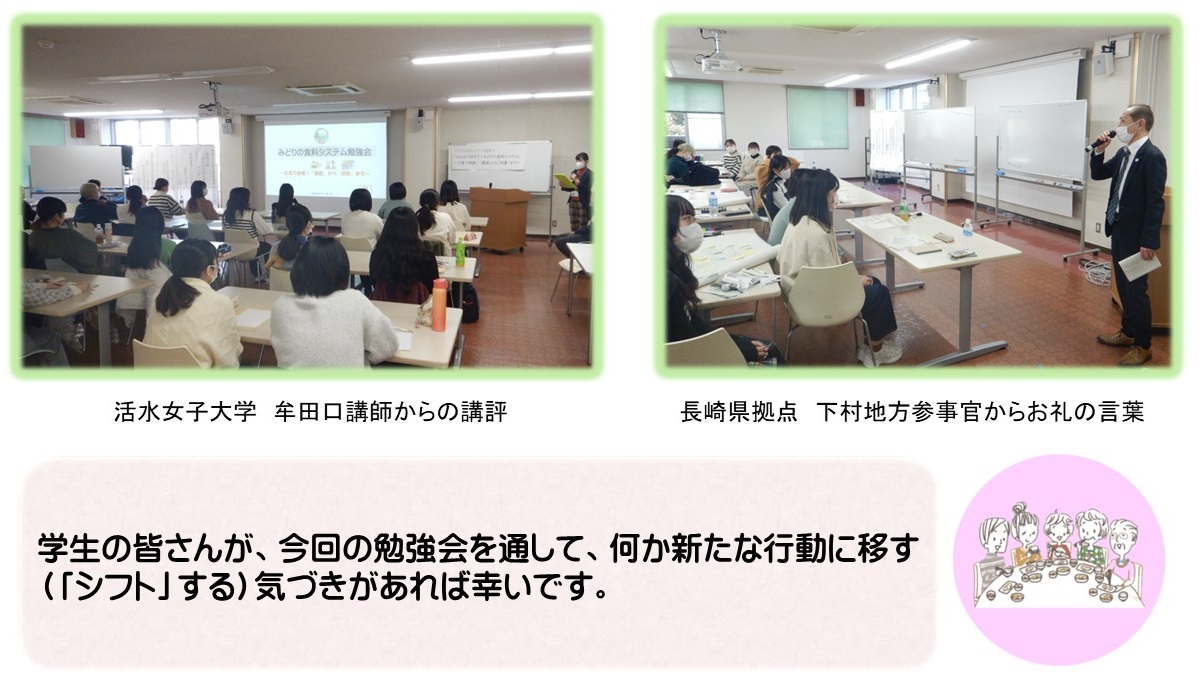

第二部では、「100年後も健康であり続けるために今の私たちにできること~持続可能な消費について考える~」をテーマとして、グループワークを行いました。学生の発表では「地産地消」や「食品ロス」などのキーワードが多く見られました。また、農業体験活動をやってきた世代には新たにグランピング等での活動を取り入れたらどうかなどの提案もありました。先生方からは、「意見が大変発想豊かであった。明日からでもできることを私自身も含めて一緒にやっていきましょう。」などと講評がありました。また、当大学では、本日の勉強会を踏まえた「実践活動」として、「お米を使ったレシピの考案」を本年度中に行う予定です。

長崎県拠点では、今回の取組をブラッシュアップして、来年度も当大学と継続して取り組み、また他大学へも活動を広げ、幅広く横展開を図っていくこととしています。

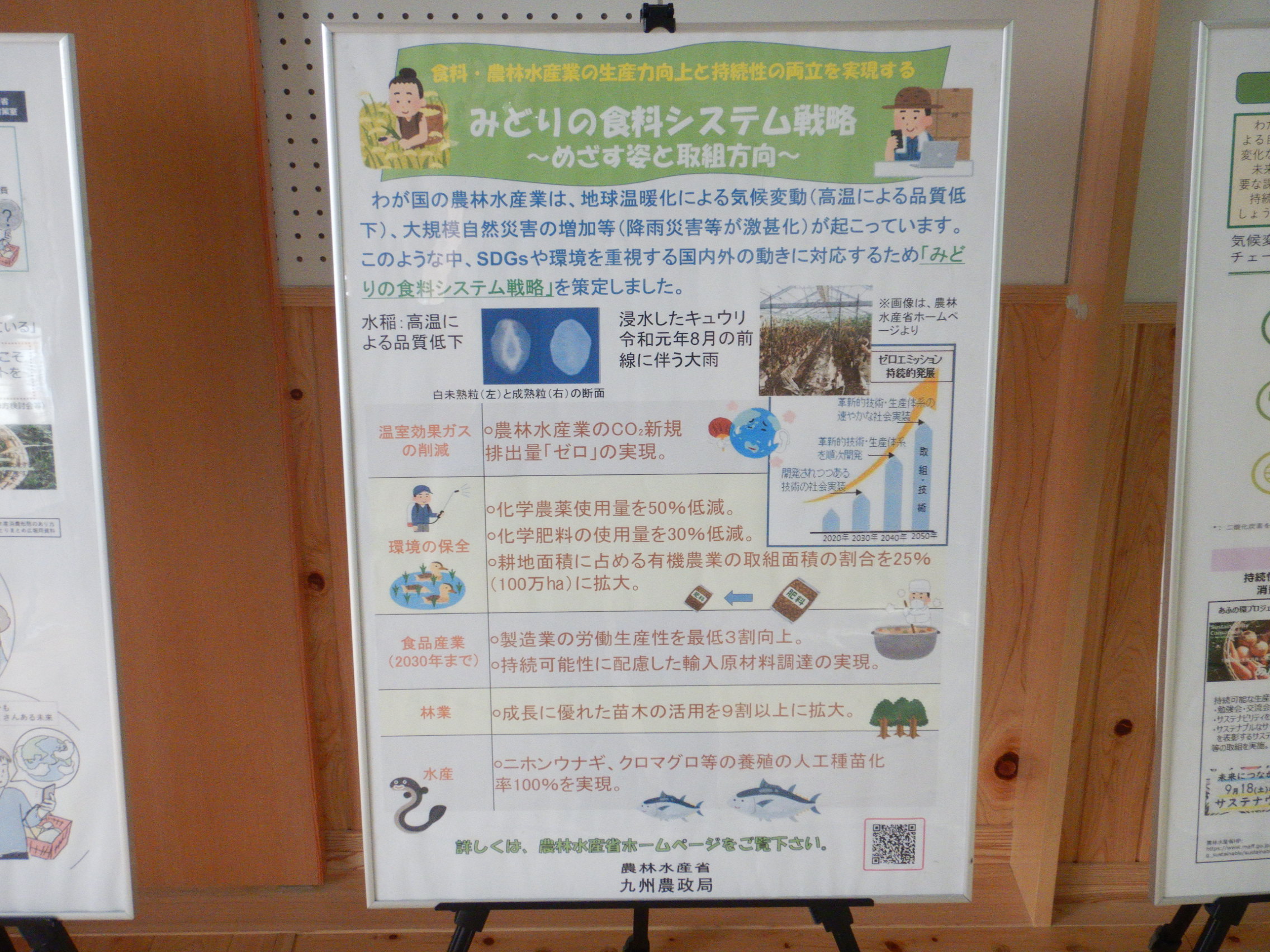

農業大学校における「みどりの食料システム戦略」周知の取組・・・諫早市(令和5年11月20日~30日)

長崎県拠点は、11月20日から30日の間、将来を担う若い世代に「みどりの食料システム戦略」を周知するため、長崎県立農業大学校においてパネルを展示しました。

アンケート結果では、約8割の生徒から本施策に関する取り組みに興味を持ったと回答がありました。将来、環境に配慮した農業に取り組むことを期待します。

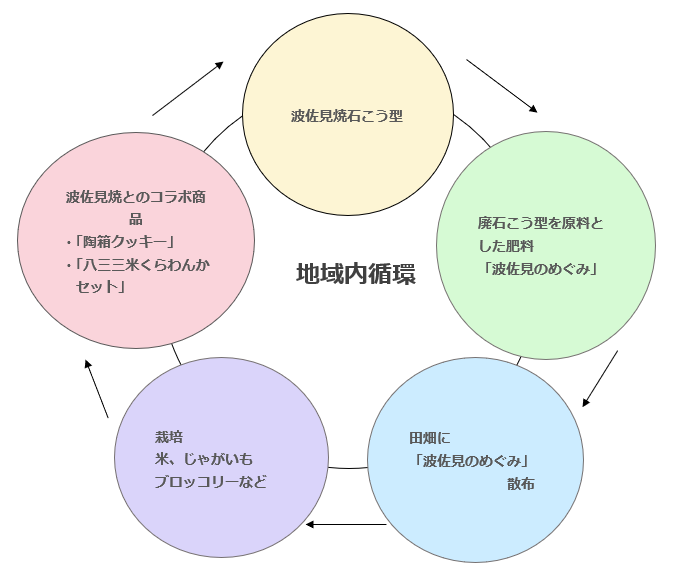

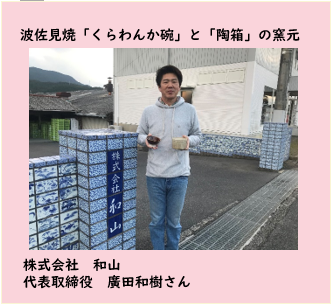

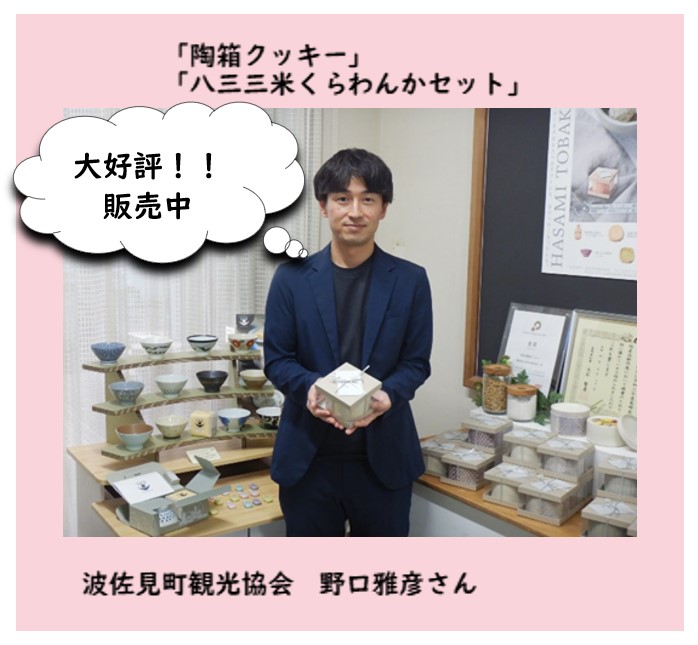

「半農半陶の里」波佐見町地域内循環プロジェクト・・・波佐見町(令和5年10月27日)

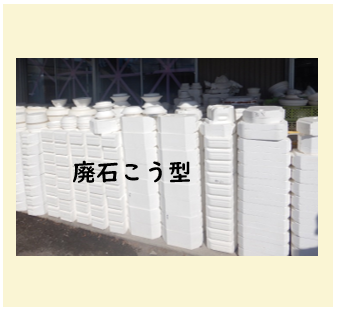

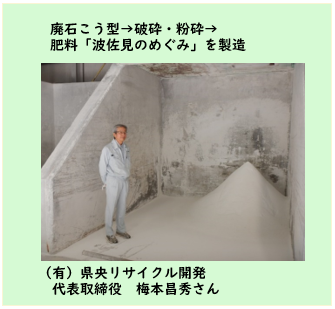

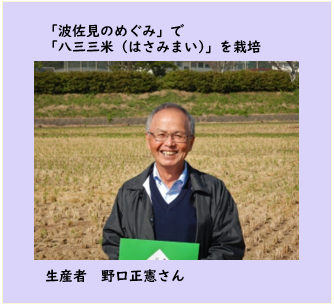

「全国初」廃石こう型を原料とした肥料「波佐見のめぐみ」

|

400年の歴史のある波佐見焼は、大量生産するために石こう型が欠かせません。 |

|

町の廃石こう型の処分という問題を地域資源として活用して、町ぐるみでリサイクルするSDGsの取り組みは、今も新たな展開に向けて挑戦し続けています。 |

|

お問い合わせ先-------------------------------- |

農業系高等学校における「みどりの食料システム戦略」周知の取組・・・島原市ほか(令和5年9月11日~11月20日)

長崎県拠点は、将来を担う若い世代に「みどりの食料システム戦略」を周知するため、県内の農業系高等学校5校において本施策に関するパネルを展示します。

なお、展示にあたっては、各農業高校のほか、県教育庁をはじめ県の関係機関にご協力いただきました。

<島原農業高等学校>

9月11日から2週間、生徒の皆さんに少しでも環境に配慮した農業に関心を持っていただけるよう取り組んでいます。

また、学校からの要望により、スマート農業に関する資料を併せて展示しました。

<諫早農業高等学校>

9月25日から2週間、将来を担う生徒の皆さんに環境への負荷を低減する取り組みについて知っていただけるよう展示を行いました。

アンケート結果では、今後「食品ロスの削減」や「食品リサイクル」に取り組みたいとの意見がありました。

<大村城南高等学校>

10月10日から2週間、将来を担う生徒の皆さんに「みどりの食料システム戦略」を知っていただけるよう展示を行いました。

たくさんの生徒からアンケートの回答があり、展示内容についてほとんどの方から「理解できた」と回答がありました。また、自分たちが取り組めることとして、「食品ロスの削減」への意見が多数ありました。

<北松農業高等学校>

10月23日から2週間、展示を行いました。

先生から、「みどりの食料システム戦略」のパネルは文字も大きく見やすいので、生徒もわかりやすいと感想をいただきました。今後、先生や生徒の皆さんの感想や意見を参考にしながら、パネルの内容を工夫していきたいと思います。

<西彼農業高等学校>

11月6日から2週間、「みどりの食料システム戦略」のパネル展示を行いました。

展示期間中の11月12日に、同校で農業文化祭が開催され、一般の方から「農業でもSDGsのような取組をしているとは知らなかった。」との感想をいただきました。

お問合せ先

長崎県拠点地方参事官室

代表:095-845-7121