大分の写真館(2020年度)

2020年4月~2021年3月

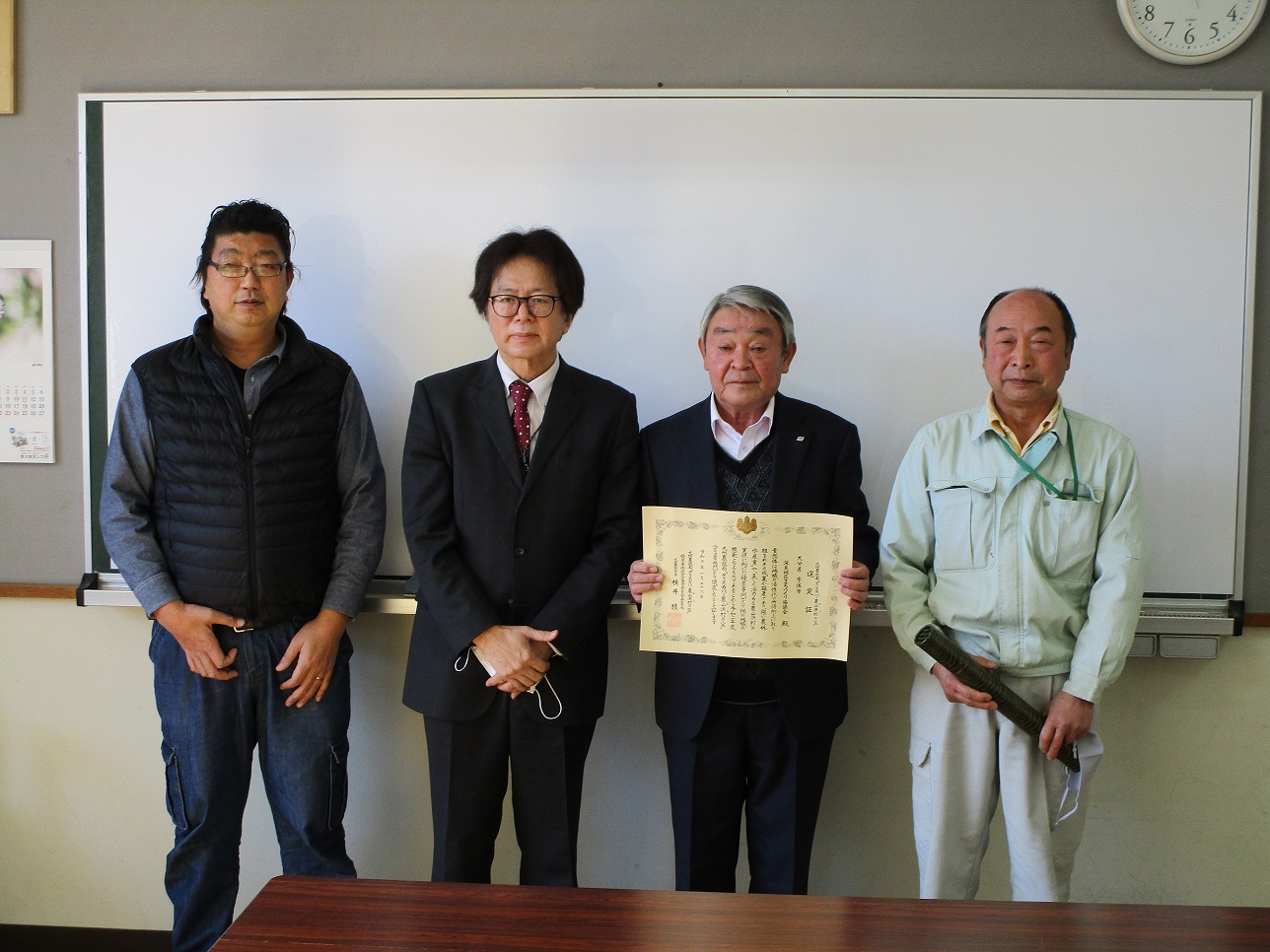

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定証交付式(3月23日)

大分県拠点は令和3年3月23日に日田市において、令和3年2月26日に総合化事業計画の認定を受けた森梅園・農園に対して認定証の交付を行いました。当園が独自に品種改良した、熟しても長く木から落ちない梅から作った梅干しをプレミアム商品「招福梅」として販売するとともに、熟成梅干を使った新商品を開発。これらの取組で話題性と知名度向上を図り、所得向上と経営発展を目指します。

両合棚田再生協議会との意見交換(3月15日)

令和3年3月15日に宇佐市院内町の指定棚田地域「両合棚田」(日本の棚田百選)において棚田の保全活動等に取り組む両合棚田再生協議会と、棚田の現状・活動状況・課題等について意見交換を行いました。現在は田植え・稲刈り体験や県外からの農泊の受け入れ、両合棚田交流施設「むっからや」を活用した写真展など、地域一体となって棚田再生に取り組まれています。

さとうきびを栽培するプロジェクト「棚田への植え付け」(3月11日)

大分県拠点では、「現場と共に解決する」業務の一環として、耕作放棄地の解消等に向けたさとうきびの栽培を支援しています。令和3年3月11日、別府市の内竈(うちかまど)堂免棚田の休耕田で、苗の供給等サポートいただいている農研機構九州沖縄農業研究センターの指導のもと、今年最初の植付けを行いました。

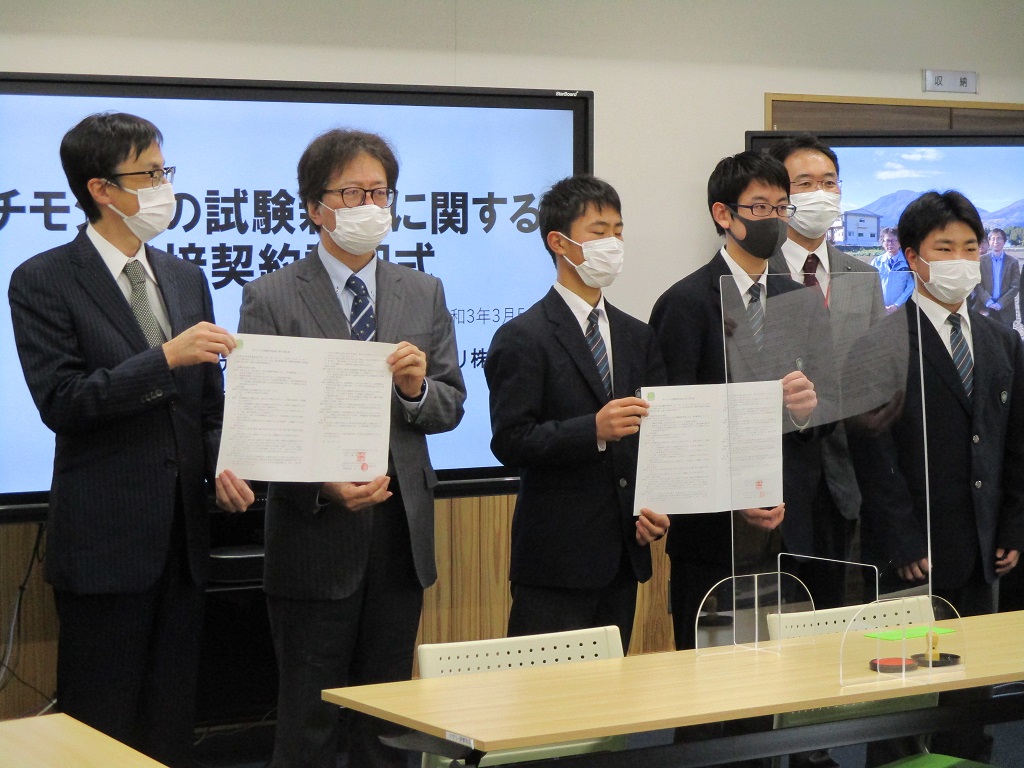

チモシーの試験栽培に関する栽培契約調印式(3月5日)

大分県拠点では、「現場と共に解決する」業務の一環として、宇佐市の動物園と久住高原農業高等学校とのマッチングを行い、草食動物の餌にする牧草「チモシー」の地産地消に向けた試験栽培を支援しています。令和3年3月5日、同校において試験栽培の栽培契約調印式を行いました。生徒たちは栽培マニュアルの作成を目指し、地域の農業に貢献できると意欲的です。

大分県議会農林水産委員会での意見聴取(3月4日)

大分県議会農林水産委員会では、学識経験者等から委員会の審査や調査案件について意見を聴取する参考人制度があり、今回大分県拠点前畑参事官が参考人として説明を行いました。九州農業の現状や、新型コロナウイルス及び7月豪雨の影響・対策についてお話をしました。

加工事業者との意見交換(3月2日)

令和3年3月2日、農産物の一次加工品の製造・販売を行い、自らも農業参入し甘藷やとうがらしを生産する豊後大野市の(株)豊後大野クラスターと意見交換を行いました。今後の目標、生産面積の拡大や輸出の取組等について意見が出されました。

新規就農者との意見交換(2月16日)

令和3年2月16日、由布市において梨農家として新規就農した久保公輝氏と、就農後の課題や今後の農業経営等について意見交換を行いました。久保さんは、庄内梨園地流動化促進協議会が取り組む、離農する農家の園地を現状のまま新規就農者に承継する仕組みを活用して就農されました。

フラワーバレンタインで花贈り(2月15日)

毎年1~2月は、切り花の消費が他の月に比べて少ない時期のため、花き業界では2011年から2月14日を業界統一キャンペーン「フラワーバレンタイン」として需要の創出に取り組んでいます。大分県拠点でも花きの消費拡大に向け、2月15日に管理職の皆さんから女性職員へ大分県産の花束が贈呈されました。

大分県立農業大学校生および研修生との意見交換(2月4日)

令和3年2月4日、豊後大野市の大分県立農業大学校において、4月から営農を開始する農業大学校生および研修生との意見交換を行いました。地域での信頼関係の構築や新しい栽培技術導入への不安、規模拡大やスマート技術の導入等将来の夢についてなど、様々な意見を聞かせて頂きました。情報提供ではタブレットを使ってMAFFアプリの操作確認も行いました。

第5回農政懇話会を開催しました(1月20日)

大分県拠点では、「現場と農政を結ぶ」業務の一環として、マスコミ各社への情報提供と現場意見の反映を目的に「第5回農政懇話会」を開催しました。県拠点から令和2年度第3次補正予算及び令和3年度予算の概要や農林水産省が実施する監視業務、特定家畜伝染病対策等について情報提供を行った後、意見交換を行いました。

九州農政局「ディスカバー農山漁村の宝」選定証の授与(1月20日)

令和3年1月20日、宇佐市の深見地区まちづくり協議会に対して、九州農政局「ディスカバー農山漁村の宝」選定証の授与を行いました。当初は九州農政局にて授与式を予定していましたが、新型コロナウイルスの感染状況から大分県拠点の前畑地方参事官が宇佐市へ出向き選定証の手交を行うとともに地域のこれからについて意見交換を行いました。

今回の選定では、同協議会での自分達の地域は、自分達で作るという意識で、地域の課題や将来の夢を語り合い、行政と共にまちづくりを進めていることが評価されました。

久住高原農業高等学校との意見交換(12月10日)

大分県拠点では、「現場と共に解決する」業務の一環として、宇佐市の動物園と久住高原農業高等学校とのマッチングを行い、草食動物の餌にする牧草「チモシー」の地産地消に向けた試験栽培を支援しています。令和2年12月10日、同校において試験栽培の契約検討を行うとともに、生徒さんと動物園園長との意見交換及び10月に播種し7~8cmほど伸びたチモシーの生育状況の確認を行いました。

おおいた農業女子プロジェクト交流会(11月19日)

大分県拠点では、将来大分県の農業を担っていく農業大学校の学生と県内の農業女子PJメンバーを中心とした女性農業者との「おおいた農業女子プロジェクト交流会」を開催しました。第1部では(株)ヰセキ九州の協力のもと、女性が扱いやすい農業機械の紹介や安全に作業を行うための手法等ほ場での実演・講習、第2部では各方面で活躍する女性農業者と学生との意見交換(ワールド・カフェ方式)を行いました。

大分県立久住高原農業高校において農林水産大臣の「激励状」授与(9月10日)

農業高校等の生徒で組織された農業クラブの全国大会が新型コロナウイルス感染症拡大の影響により今年度中止となったことを受け、農林水産大臣は、日ごろの学習の成果を披露する目標を失いながらもクラブ活動を継続している高校生を励ますため、日本学校農業クラブ連盟加盟校に対し「激励状」を発出いたしました。

大分県拠点は、令和2年9月10日に大分県立久住高原農業高校(佐藤智之校長)において、農業クラブ会長に大臣からの「激励状」を授与するとともに、県内の農業高校の農場主任の先生方と農業高校の現状について意見交換を行いました。

| (中央左)会長 国広玲於那さん(中央右)副会長 高野優人さん |

さとうきびを栽培するプロジェクト「象への給餌及び栽培検討会」(9月4日)

大分県拠点では、「現場と共に解決する」業務の一環として、耕作放棄地の解消等に向けたさとうきびの試験栽培を支援しています。令和2年9月4日、ほ場で一部刈り取りを行い、アフリカンサファリにてアジアゾウへの試験給餌を行いました。また、関係者で来年度に向けた栽培検討会を行いました。

大分県農業青年連絡協議会役員との意見交換(8月28日)

大分県拠点では、「現場と農政を結ぶ業務」の一環として、若手農業者との意見交換を積極的に開催しています。令和2年8月28日に大分県拠点会議室において、県内若手農業者グループ「大分県農業青年連絡協議会」の役員の皆さんとコロナ禍での協議会の活動手法や若手農業者の今後の展望・課題について意見交換を行いました。

みかん畑でのドローン実証実験(8月5日)

大分県拠点では「現場と共に解決する」業務として、津久見市のみかん畑にて超急傾斜地での労力軽減を図りたいみかん生産者と現場での実証を進めたいドローン代理店とのマッチングを行い、ドローンのデモフライトを実施しました。また、平らな場所で行う走行式散布機の実演も行いました。

第3回農政懇話会を開催しました (7月15日)

大分県拠点では、「現場と農政を結ぶ」業務の一環として、マスコミ各社への情報提供と現場意見の反映を目的に「第3回農政懇話会」を開催しました。県拠点から新型コロナに対する支援策や令和2年7月豪雨被害状況の情報提供等を行った後、意見交換を行いました。

大分県農業女子PJメンバー情報交換会を開催しました(7月2日)

農林水産省が進める「農業女子プロジェクト」の大分県内メンバーのつながりを作ることを目的に、大分県拠点会議室において情報交換会を開催しました。メンバー同士の交流も深まり、また株式会社ヰセキ九州の協力によりアシストスーツの実装体験等もあり、にぎやかな会となりました。

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定証交付式 (4月22日)

大分県拠点は令和2年4月22日に日田市において、令和2年3月31日に総合化事業計画の認定を受けた日田アグリ株式会社に対して認定証の交付を行いました。人手不足等に悩む外食産業向けに一次加工した「剥きにんにく真空パック」の開発・製造・販売に取り組み、所得の向上と経営の改善を目指します。

河内晩柑の収穫(4月13日)

杵築市で「河内晩柑」の収穫期を迎えています。さっぱりとした甘みで和製グレープフルーツともいわれており、いろんな料理にも合うそうです。県内や関東方面に出荷されます。

お問合せ先

大分県拠点地方参事官室

代表:097-532-6131