出前講座

九州農政局大分県拠点では、大学生や農業高校等の生徒等を対象に、持続可能な「食」と「環境」について考えるきっかけを作り、農林水産行政への理解醸成を図ることを目的として、新たな「食料・農業・農村基本計画」や「みどりの食料システム戦略」等の農業施策の出前授業を行っています。

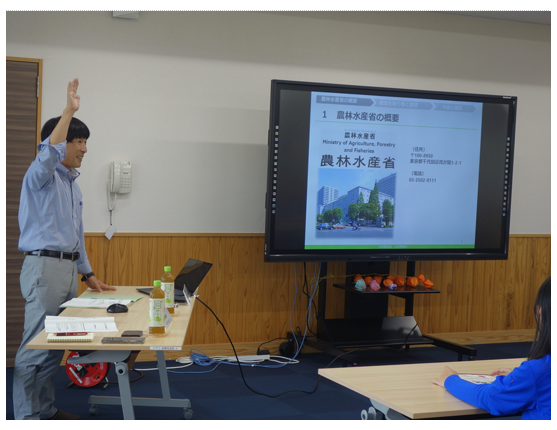

大分県立三重総合高等学校

生物環境科1年生31名に対し、農林水産省の概要、食料・農業・農村基本法及びみどりの食料システム戦略について、出前授業を行いました。

生徒からは、「動画があってわかりやすかった。」、「今現在の日本の農業がどうなっているかがわかった。この現状を解決するために私たちには何ができるのか考えてみようと思った。」等の感想が寄せられました。

別府溝部学園

1月23日、短期大学部食物栄養学科の1~2年生29名を対象に、農林水産省の概要、食料・農業・農村基本法及びみどりの食料システム戦略、食品表示と食品流通について、出前授業を行いました。

今回の出前授業は、将来栄養士を目指している学生向けに、食品表示と食品流通について講義に加えてほしいと要望があり、九州農政局消費・安全部米穀流通・食品表示監視課の担当と合同で講義を行いました。

学生からは、「農林水産省について理解できた。」、「食は多くの人の支えで成り立っていることを知った。」、「今後は地元の農産物を選ぶことや食品ロスを減らすこと、食品表示を確認することなど身近なことから実践していきたい。」などの感想が寄せられました。

立命館アジア太平洋大学(APU)

大分県拠点は、次世代を担う大学生への「みどり戦略」の理解醸成に向け、“おおいた「みどり戦略」オフィシャルインフルエンサー”と協働で出前授業を実施しています。第2回は、立命館アジア太平洋大学サステイナビリティ観光学部の大学生に対して、(株)ドリームファーマーズJAPANと料理研究家の坂本薫氏の2組に参加いただき、営農状況や活動内容、インフルエンサー業務についての講話と意見交換を行いました。学生からは、「農家が減少していく中で農業の発展や未来をどう考えているか」、「みどり戦略の流通・加工部門での対応策はどのようなことが考えられるか」、「栄養のバランスが取れた食生活をしたいがどうすればいいか」など具体的な質問が出され、「みどり戦略」を深く考察する機会になりました。

また、坂本氏から大分の郷土料理である「だんご汁」のだんご作りが実演され、県外出身者や自炊する学生も多いことから、熱心に見入っていました。その後、事前に調理された「だんご汁」が振る舞われ、美味しくておかわりする学生も続出しました。旬の野菜を購入することや冷凍保存の活用術などの紹介もあり、みどり戦略を食分野から自分事に考えるきっかけになったのではないでしょうか。

大分大学

大分県拠点は、次世代を担う大学生への「みどり戦略」の理解醸成に向け、“おおいた「みどり戦略」オフィシャルインフルエンサー”と協働で出前授業を実施しています。第1回は、大分大学の学生に対して、(株)KabosuCompanyとkaoluna和草ハーブ農園の2組に参加いただき、営農状況や農村の現状、インフルエンサー業務についての講話と意見交換を行いました。学生からは、「環境に配慮して生産された農産物は価格が高いイメージがあるがどう考えているか」「農作業に要する時間や大変なことは何か」「ハーブの生育サイクルについて教えてほしい」「YouTubeの登録者数や年齢層はどうか」など多岐にわたる質問が出されました。また、インフルエンサーからも「昨日の晩ご飯は何を食べたか」と質問を投げかけ、食べたもので自分の体ができていることに気づき、食生活を見直すきっかけとしてほしいとのお話もありました。

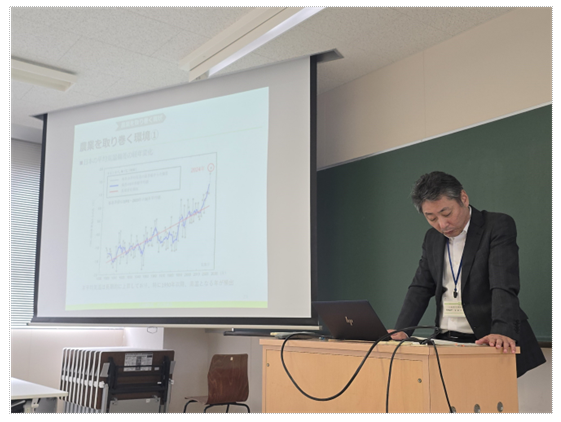

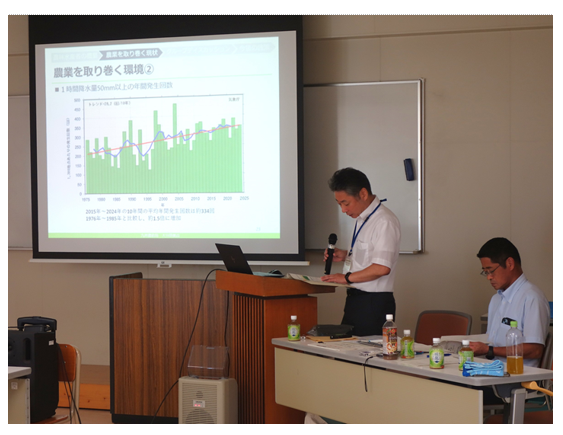

大分県立農業大学校

12月2日、農学部の1年生22名を対象に出前授業を行いました。「食料・農業・農村基本法の概要」、「農業を取り巻く現状」、「みどりの食料システム戦略」について説明の後、「農業の課題や現状を聞いて思ったこと」、「もし自分が農林水産省職員ならどのような政策で課題解決を図るか」をテーマにグループディスカッションを行いました。

学生からは、農業を取り巻く現状について、「農業従事者の急激な減少が心配。」、「現状のままだと離農や農業従事者の減少により、農産物の生産量が減少し食糧難となる。そうなる前に、国民全体が農業の大切さを再認識すべき。」、「年々、農業従事者が減少し平均気温も上昇しているため、国内で栽培できる作物の品目・生産量が限られてくる。」などの意見が出されました。

今後の改善策として、「担い手不足対策として、新規就農時には多額の初期投資が必要になるため、農地を国・県が所有し農業者が借地料を支払うという仕組みが良いのではないか。」、「農業従事者にもっと手厚く支援するべきである。」、「子育てしやすい環境を作り日本全体の人口を増やすことが、農業従事者の増加にもつながるのではないか。」など多くの意見が出されました。

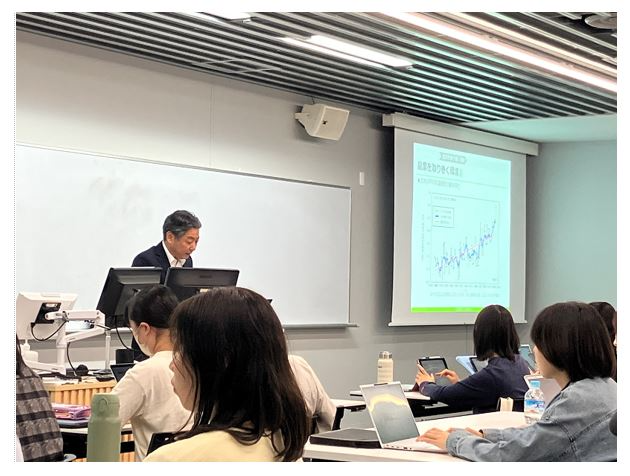

大分大学

11月12日、経済学部・理工学部の1~4年生25名を対象に出前授業を行いました。「食料・農業・農村基本法の概要」、「農業を取り巻く現状」、「みどりの食料システム戦略」について説明の後、「農業の課題や現状を聞いて思ったこと」、「もし自分が農林水産省職員ならどのような政策で課題解決を図るか」をテーマにグループディスカッションを行いました。

学生からは、農業を取り巻く現状について、「農作業は肉体労働で敬遠されるうえ、高齢化により益々農業従事者が減少することが心配。」、「農業従事者の減少・高齢化や温暖化などで農作物の生産量減少や品質低下が心配。農業従事者の減少を補うためには機械化の推進が必要だと思う。」、「温暖化などの気象変動などによる生産状況の悪化で、さらに農業従事者が減ると思うので、農家への補助が必要だと思う。」などの意見が出されました。

今後の改善策として、「国(行政)が補助金を出し農家の処遇改善を行えば就農者が増加するのではないか。」、「AIや機械化による農作業の負担軽減が必要だと思う。」、「農業に触れる機会が少ないため行政が農業体験の場を提供することも必要ではないか。」、「農業従事者を増やすため、不作の年には行政が価格補填したり、農業従事者の身分を公務員とし農地を管理してもらってはどうか。」、「温暖化(高温)に対応できる農作物の品種改良に力をいれる。」、「日本の優れた農業技術を発展途上国へ技術供与し農作物を栽培してもらい、その農作物を日本が輸入するなどの国際協力が大切である。」など多くの意見が出されました。

日本文理大学

11月6日、人間力育成センターの1~4年生の学生20名を対象に出前授業を行いました。「食料・農業・農村基本法の概要」、「農業を取り巻く現状」、「みどりの食料システム戦略」について説明の後、「農業の課題や現状を聞いて思ったこと」、「もし自分が農林水産省職員ならどのような政策で課題解決を図るか」をテーマにグループディスカッションを行いました。

学生からは、農業を取り巻く現状について、「地球温暖化は危惧されるが、今まで栽培できなかった場所で南国フルーツが栽培できたりする良い面もある。」、「牛のゲップが地球温暖化に影響するとの説明であったが、世界で80億人いる人間のゲップの方が影響あると思う。」「農家数の減少の原因として、農業系の企業情報がない事や、街中に畑や田んぼがないので身近に農業に触れる機会がないことが要因だと思う。」などの意見が出されました。

今後の改善策として、「小学生への農業体験や高校生への農業の魅力に関する授業を行えば、若手農家が増えると思う。」、「作成に時間や手間がかかるYouTubeより、短時間で簡単に投稿できるTickTokで農業の魅力を発信する方が、若い視聴者も多いため、効率よく若手農業者が増えると思う。」など多くの意見が出されました。

別府大学短期大学部

10月24日、食物栄養科の2年生10名を対象に出前授業を行いました。「食料・農業・農村基本法の概要」、「農業を取り巻く現状」、「みどりの食料システム戦略」について説明の後、「農業の課題や現状を聞いて思ったこと」、「もし自分が農林水産省職員ならどのような政策で課題解決を図るか」をテーマにグループディスカッションを行いました。

学生からは、農業を取り巻く現状について、「農業従事者の減少や物価高で農作物の生産が難しくなっているが、今後、ますます難しくなっていく現状がある。」、「農業従事者は急速に減少し世界の人口は増加しているが、地球温暖化により農作物の生産量は増加していないので、これから食料供給が難しくなってくる。」、「世界人口は増加しているが日本の人口は減少しているため需要は少なくなっている。農業従事者が急速に減少し若い農業者も少ないため大変である。」などの意見が出されました。

今後の改善策として、「農業従事者を増やすために、子供だけでなく若い世代や大人が農業体験できる機会・場所を作ることで農業の魅力を伝え、農業に対しネガティブなイメージが無くなるような発信をしていけばよいのではないか。」、「福利厚生が充実していれば農業に興味を持つ人が増えてくる。」、「物価高で、ニュースでは野菜が値上がりしていることしか伝えない。これでは消費者の意識は『あまり野菜を買わないでおこう』など悪い方向にしか向かない。『この野菜はとっても栄養がある』など良い点を取り上げ、消費者がたくさん野菜を購入したいと思うような情報発信が必要である。」など多くの意見が出されました。また、「商品にできない農産物はどのように活用されているのか」などの質問もありました。

大分県立日出総合高校

9月17日、大分県立日出総合高校が、農業経営科1年生9名を対象に大分県立くじゅうアグリ創生塾で行う「アグリ研修会(2泊3日)」のカリキュラムの1コマとして、「食料・農業・農村基本法の概要」、「農業を取り巻く現状」について出前授業を行いました。

大分短期大学

9月3日、園芸科の1年生13名を対象に出前授業を行いました。「食料・農業・農村基本法の概要」、「農業を取り巻く現状」、「みどりの食料システム戦略」について説明の後、「農業の課題や現状を聞いて思ったこと」、「もし自分が農林水産省職員ならどのような政策で課題解決を図るか」をテーマにグループディスカッションを行いました。

学生からは、農業を取り巻く現状について、「食料生産の安定と環境政策の重要性を再認識した。農業従事者は、圧倒的に男性が多いというイメージがあるため、ICT機器やスマート農業等を活用し女性でも働きやすい環境整備を行うことが必要。」、「農業従事者・担い手不足という現実を改めて実感した。」、「農業従事者(担い手)を増やしていくことが大切。農業に従事することは簡単ではないが、就農準備をきちんと行えば何歳からでも始められるのが農業のメリットでもある。」などの意見が出されました。今後の改善策として「担い手不足の対応策として、耕作放棄地など未利用農地を若者に1年程度レンタルし農作業をしてもらうなどの体験が大切。」、「農業従事者を増やす(確保)ためには収入の向上が必要だが、輸入農産物が安く販売されているという現状があるので、国産農産物を購入(消費拡大)しやすくする施策が必要。」、「積極的にICT機器・スマート農業等で支援することが女性農業従事者の増加に繋がるのではないか。」など、多くの意見が出されました。また、今年産の主食用米の収穫量と消費者への販売価格の動向についての質問もありました。

別府大学

6月12日、全学部の1年生を中心とした63名を対象に出前授業を行いました。新たな「食料・農業・農村基本計画」、「みどりの食料システム戦略」に関する説明の後、「現状について思ったこと」「どうしたら改善するか」をテーマにグループディスカッションを行いました。

学生からは、農業を取り巻く現状について、「日本の人口減少が農業従事者の減少にも繋がっていると思う。農業を支援する農林水産省の機関(県拠点)を増やした方が良い。」や「米不足は、農業収入が少ないため農業従事者も減っていると思うので、米の価格をもっと上げても良いと思う。」などの意見が出されました。また、今後の改善策として「農業高校や教育機関にもう少しフォーカスし、若い時から農業教育に力を入れるのが大切である。」、「農業(農家)も国営で行うのが良いのではないか。」など、多くの意見が出されました。

立命館アジア太平洋大学(APU)

5月16日、サステイナビリティ観光学部の1年生180名を対象に出前授業を行いました。新たな「食料・農業・農村基本計画」、「みどりの食料システム戦略」に関する説明の後、「現状について思ったこと」「どうしたら改善するか」をテーマにグループディスカッションを行いました。

学生からは、農業を取り巻く現状について、「食料を輸入に依存すると、他国の状況で日本の食が危うくなることに危機感を抱く」や「高齢化なども影響し、米・野菜より果物などの商品作物の栽培に向かっていることが、食料自給率低下に繋がっている」などの意見が出されました。また、今後の改善策として「農業資材への補助金を拡充するほか、税制優遇を行う」、「若者への農業教育・体験を充実させ農業者を増やす」など前向きな意見がたくさん出されました。授業終了後には個別の意見や質問の時間を設け、改めて活発な意見交換や質問が行われました。

お問合せ先

大分県拠点地方参事官室

ダイヤルイン:097-532-6131