干拓の歴史

有明海と諫早湾の干拓の歴史

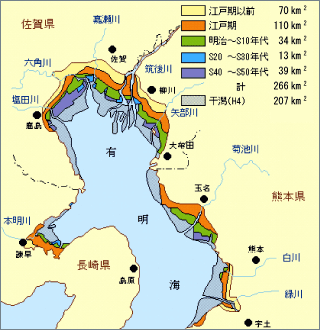

諫早湾を含む有明海では、江戸時代以前から干潟の干拓が行われ、堤防に囲まれた田が鱗(うろこ)のように並んで海に向かって付け足されてきており、これまでに約260km2(ハウステンボスの敷地の約170倍)の干拓が行われています。

干潟(ひがた)の成長

| 海岸に干潟ができるには、土砂や有機物を運び出す河川があること、河口の水の動きが緩やかで拡散されず、堆積しやすいこと、そして海が細長く、奥深い入り江であること、などの条件がそろう必要があるといわれています。 有明海の干潟は、筑後川などの河川によって搬出される土砂の堆積と有明海の潮汐によってひき起こされる泥土の沈降・堆積(ガタ土)とにより生じるもので、干潟は日々成長しています。 ※干潟:潮の満ち干きによって海水面から出たり入ったりする砂泥質の場所(右の写真は干潮の時のもので、一面に干潟が広がっています。) |

有明海湾奥の干潟 |

有明海の干拓

| 有明海は約1,700km2の広大な浅い海であり、干潮時には海岸線から5~7kmの沖合にまで干潟となって露出します。有明海の干潟は多いところでは1年に5cmも土粒子が堆積します。このため成長する干潟の奥にある陸地では排水が年々困難となります。 このような状況を改善するため、有明海では古くから干潟の干拓とあわせて、排水を容易にするための取組みが続けられており、有明海で最も古い干拓は推古天皇の頃(593~629年)に行われたものといわれています。これまでに有明海では260km2(ハウステンボスの敷地の約170倍)を超える面積の干拓が行われています。 なお、干拓は埋立とは異なり、海岸の干潟などを堤防で締め切り、排水して新たに農地などを造ることをいいます。  樋門前の潟土堆積状況 ミオ筋管理作業状況 樋門前の潟土堆積状況 ミオ筋管理作業状況 |

|

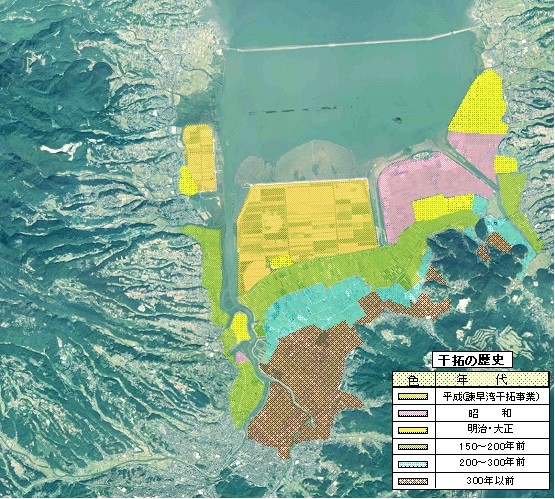

諫早湾の干拓

| 諫早湾沿岸はもともと山岳、丘陵地帯であり、水田がほとんどありませんでした。諫早湾で干拓が始まったのは、 今から約450年前のことで、少しずつ遠浅の海を干拓しながら水田がつくられました。 このようにしてできたのが、約35km2(約3,500ha)の諫早湾の平野で、県下最大の穀倉地帯となっています。 |

|

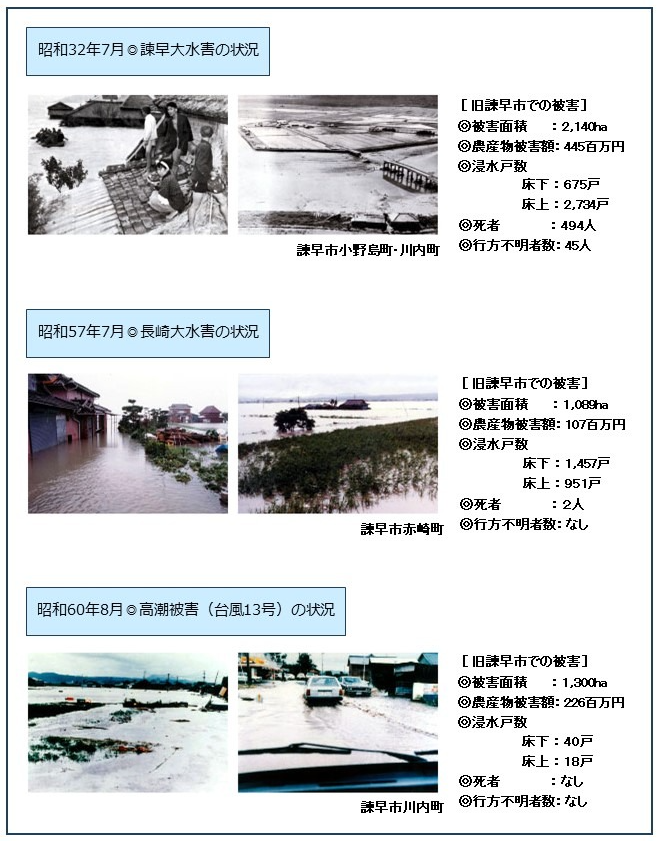

諫早湾地域の特性

| この地域は、台風の常襲地帯であることや、山に囲まれ上昇気流が発生しやすく集中豪雨が発生しやすいことから、しばしば洪水による被害を受けたり、高潮の被害を受けてきました。 |

お問合せ先

九州農政局農村振興部設計課 事業調整室

代表:096-211-9111(内線4720)

これまでに干拓によってつくられた土地

これまでに干拓によってつくられた土地