直轄地すべり対策事業 高知三波川帯地区農地の保全と安心して生活できる環境を実現 事業概要

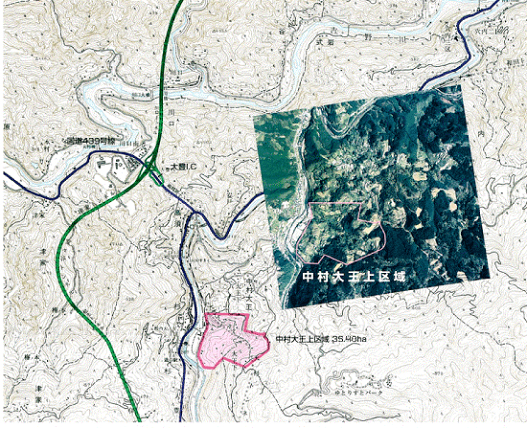

位置図図1 中村大王上区域(大豊町中村大王) 画像をクリックすると拡大します

画像をクリックすると拡大します 地域の姿「高知三波川(さんばがわ)帯」地区は、県の北端、四国山脈の中央部にあたる長岡郡大豊(おおとよ)町に位置しています。大豊町は、面積314.94平方キロメートル、人口4,719人(平成22年国勢調査)、北は愛媛県、東は徳島県に接し、石鎚山(いしづちさん)・剣山(つるぎさん)の両山系が交錯する山岳地帯です。町のほぼ中央部を吉野川が東流しています。四国のほぼ中央部に位置していることから、平安時代以降、国府(こくふ)に通じる官道(かんどう)が通過し、宿場(しゅくば)が置かれるなど、南北を結ぶ交通・国防の要として、発展してきました。現在は、JR土讃線・高知自動車道・国道32号線が中央部を南北に通過し、交通の便にも恵まれています。 地形大豊町は、高知県東北端の愛媛県・徳島県に面する場所に位置しています。ちょうど、四国大陸のクビレの位置にあたるため、昔から南北を結ぶ交通の要として、吉野川及びその支流沿いに発展してきました。 まわりを、石鎚山(いしづちさん)・剣山(つるぎさん)などの四国を代表する山々に囲まれた、非常に急峻(きゅうしゅん)な地形となっており、標高は200メートル~1,400メートルで、平坦地はほとんどありません。 四国1、2を争う大河である吉野川が町の真ん中を横断するように流れています。また、町の南には、その支流にあたる穴内川(あなないがわ)が流れ、町中央で吉野川に合流しています。 この辺りは、断層が複雑に絡み合う脆弱(ぜいじゃく)な地質構造で、古くから地すべりの危険にさらされてきた地域でした。 地質事業名にもなっている「三波川(さんばがわ)帯」とは、西は九州から東は関東山地まで、延長800キロメートルにわたって、帯状に分布する“広域変成岩(へんせいがん)帯”のことです。 四国では、中央構造線の南側に、愛媛県の佐田岬(さだみさき)半島から徳島市までの東西延長250キロメートルにわたり分布しており、四国の脊梁(せきりょう)山地の一端を形成しています。 四国の「三波川帯」は、その北側の中央構造線及び南側の御荷鉾(みかぶ)構造線と呼ばれる2本の構造線の影響を強く受けて地層が脆弱(ぜいじゃく)になっており、特に御荷鉾構造線に近づくほど著しく破砕(はさい)されているため、全国的にも有数の地すべり地域となっています。 気候大豊町は、山岳地帯ということもあり、河川の上流下流、河岸と山腹、地勢等により気象に著しい差異が見られます。年平均気温は14度で寒暖の差が大きく、夏は比較的涼しく、冬には南国高知には珍しく雪が降ることもあります。 大豊町の気候の一番の特徴として、日本でも有数の多雨地域であることがあげられます。南からの湿った空気が県中央部の山岳地帯にぶつかり上昇し、山間部に大量の雨をもたらします。日本の年平均降水量が約1,700ミリメートルであるのに対し、大豊町の多いところでは、年間降水量が3,000ミリメートルに達する所もあります。また、台風の通り道であるため、まとまった雨が降り、土砂災害等を誘発させやすい気候であるともいえます。 地すべり災害の歴史大豊(おおとよ)町は、古来地すべり地帯として知られてきました。古くは幕末、安政の南海地震によって、現在の怒田(ぬた)・八畝(ようね)地区で地すべりが起こり、南大王川(みなみだいおうがわ)まで土砂が流出したという記録があります。また、現在の西川地区には「大崩(おおずえ)」という地名が残っており、いつの時代かは分かりませんが、大規模な地すべりがあったことが想像できます。 近代の地すべり被害としては、昭和20年(1945年)9月の地すべり、昭和29年(1954年)9月の地すべりが甚大でした。いずれも台風による豪雨がきっかけで発生した地すべりであり、前者は町域の至るところで大小無数の地すべりが起こり、後者は全208か所、36ヘクタールに及ぶ大規模な崩壊と地すべりが起こっています。 台風の時期以外では、昭和41年(1966年)5月の集中豪雨により小川地区で大規模な山崩れが起こっています。この災害では、国道32号線と鉄道土讃線が不通になり、当時の高知新聞の見出しには「大規模な山くずれ 線路もぐにゃぐにゃ乗客大杉で立往生」と書かれています。交通網が遮断されたことで、最も大きな被害を被ったのが園芸野菜の出荷でした。 以後の主な地すべり災害としては、昭和47年(1972年)7月の集中豪雨により発生した岩原川(いわはらがわ)上流、赤根川(あかねがわ)流域の大規模な地すべり、昭和56年(1981年)梅雨期の地盤軟弱化により発生した岩原トウジ山の地すべり、平成10年9月の秋雨前線により発生した怒田・八畝地区の地すべりなどがあります。 このような地すべり災害に対し、国や県は数々の復旧作業を行ってきました。また、現在も地すべりの危険性がある場所は、地すべり防止区域として指定されており、様々な対策が行われています。 地域の安全性の確保本事業で行われた地すべり対策工により、地すべりに伴う農地、農業用施設等の被害を未然に防止しています。これらの直接的な被害を防止することにより本地区の農村で営農を継続する人が増えれば、結果として過疎化対策にもつながることになります。これら農業関連の効果以外にも、公共施設や鉄道、道路など、地すべりによって被害を受ける可能性のある生活環境全般の安全性確保に寄与し、民生の安定に貢献しています。 |

お問合せ先

四国土地改良調査管理事務所〒762-0086

香川県丸亀市飯山町真時677-1

TEL0877-56-8260

(JPG:390KB)

(JPG:390KB) (JPG:378KB)

(JPG:378KB)