過去に紹介した市町村

<全国でも有数の温泉地がある、自然と都市機能が調和した街>(厚真町)

厚真町は胆振管内の東部に位置し、南北に細長く太平洋に面した農村地帯です。豊かな森と海、広大で美しい田園景観に恵まれた厚真町の農業は、水稲が中心です。明治の開拓期から厚真川水系を利用して栽培されてきた水稲は品質が高く、「厚真米」や「さくら米」として消費者から高い評価を得ています。

水稲のほか、小麦や大豆などの畑作物も栽培されています。さらに、ホウレンソウやブロッコリーなどの野菜、カーネーションなどの花き栽培も行われています。畜産では、肉牛、酪農、養豚が営まれ、ブロイラーは生産から加工、製品化まで一貫体制で行われています。また、勇払原野に古くから自生していた果樹「ハスカップ」の栽培も盛んで、令和6年10月には「厚真産ハスカップ」が地域団体商標に登録されました。

海岸部では漁業が盛んで、水産資源を持続的に利用するため、ホタテ稚貝採苗放流・マツカワの種苗放流などを実施し、必要な資源量を確保しながら資源管理型漁業を推進しています。

掲載期間:令和8年1月5日~令和8年2月1日

<訪れる人々が食の大切さや自然の恵みを実感できる街>(栗山町)

栗山町は、北海道の中央部、空知管内の南部に位置しています。

北海道ブランド米「ゆめぴりか」をはじめとする高品質な米づくりは、全国から高い評価を受けています。また、小麦や大豆などの作物に加え、たまねぎ、アスパラガス、メロンなどの野菜・果物の栽培も盛んで、食卓に彩りを添えています。

なかでも、栗山町だけで栽培されている健康機能性赤たまねぎ「さらさらレッド」は、「ケルセチン」を非常に多く含むオリジナル品種となっています。

また、栗山町では*グリーン・ツーリズムを通じて、都市と農村の交流を積極的に促進しています。農家に宿泊しながら農作業や収穫体験を楽しむプログラムなどがあり、訪れる人々が食の大切さや自然の恵みを実感することができる貴重な機会となっています。

*グリーン・ツーリズム:農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動

掲載期間:令和7年12月5日~令和7年12月31日

<全国でも有数の温泉地がある、自然と都市機能が調和した街>(登別市)

登別市は、北海道の南西部に位置し、東から西にかけて加車山(かしゃやま)、来馬岳(らいばだけ)、鷲別岳(わしべつだけ)など、オロフレ山系の600m~1,000m級の山々に縁どられ、市の約73%を森林が占めています。また、南は太平洋に面しており、海と山に囲まれた自然と都市機能が調和した街です。市の一部は「支笏洞爺国立公園」に含まれており、全国でも有数の温泉地である登別温泉やカルルス温泉があり、多彩な泉質と地獄谷や大湯沼などの自然美が魅力です。

かつては金、銀、銅、硫黄の採掘が盛んで、硫黄は大正5年から大正8年にかけて日本一の産出量を誇り、重工業地帯である室蘭工業圏の一翼として発展してきました。

夏は最高気温が25度を超える日が少なく快適に過ごせます。冬は最低気温がマイナス10度以下になる日がほとんどなく、積雪も少ない地域です。

掲載期間:令和7年11月4日~令和7年12月4日

<海の恵みが豊かな村>(神恵内村)

神恵内村(かもえないむら)は、アイヌ語で「カムイナイ」(美しき神秘な沢)が村名の由来で、日本海に突き出た積丹(しゃこたん)半島の西側中央部に位置しています。

海岸線の大部分が「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」に指定され、急峻な海岸地形や点在する奇岩怪石など自然が織り成す雄大な海岸美や水平線に沈む夕日は絶景です。

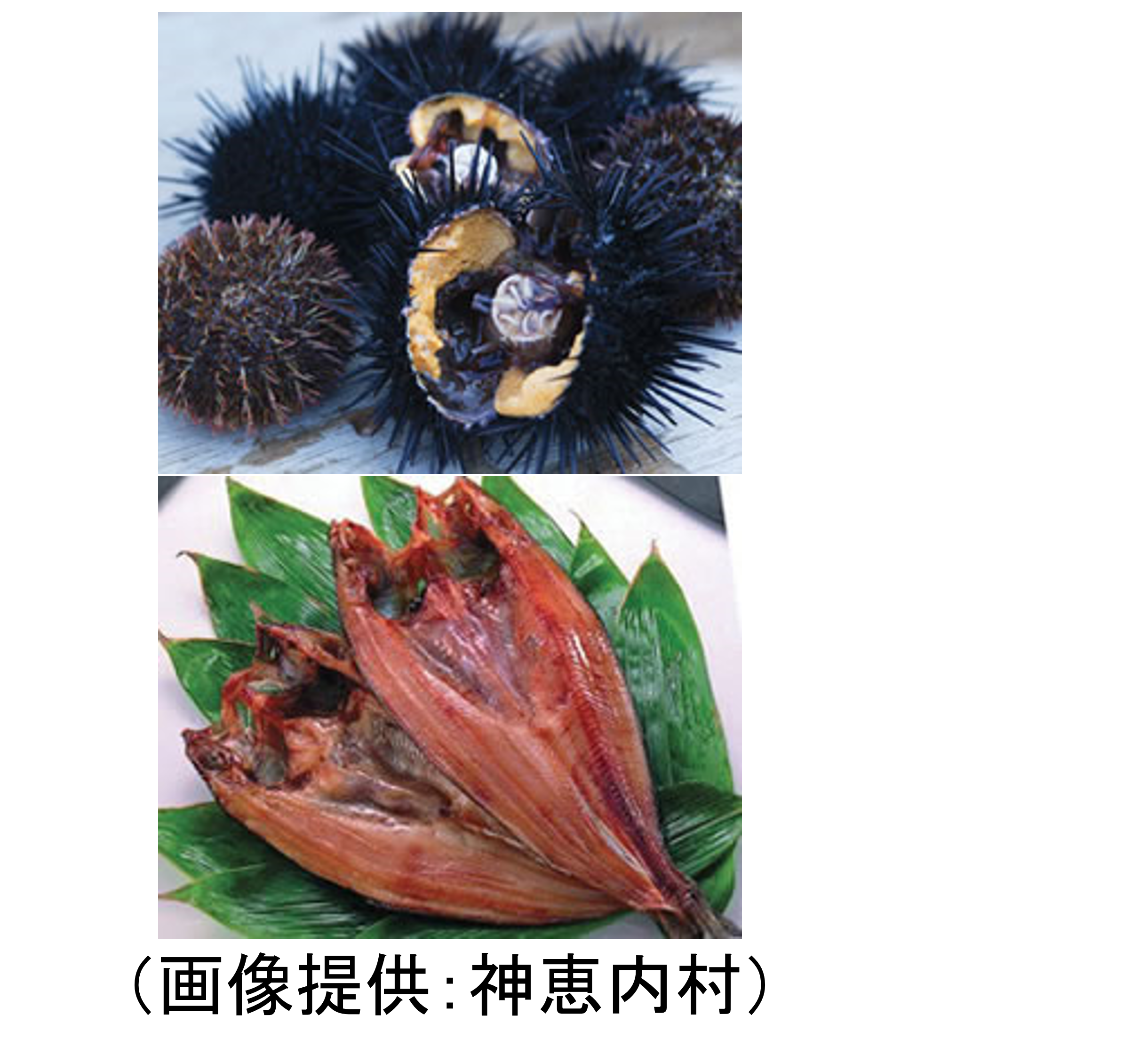

神恵内村は古くからニシン漁で栄え、大正元年(1912年)には全道一の漁獲量を記録しました。現在もサケ、ウニ、エビ、ホタテ、イカ、タラ、ホッケなどの海の恵みは村の特産品となっています。

特に7月から12月はホッケの旬となっており、干物のほかにも、ホッケの飯寿司やホッケの切り込み等の味わいが村に広がります。

掲載期間:令和7年10月3日~令和7年11月3日

<湖(洞爺湖)、山(有珠山)、海(噴火湾)に囲まれた自然豊かな町>(洞爺湖町)

(画像提供:洞爺湖町)

洞爺湖町は、平成18年に旧虻田町と旧洞爺村が合併して誕生しました。湖(洞爺湖)、山(有珠山)、海(噴火湾)に囲まれた自然豊かな町で、北海道の中でも比較的温暖な気候に恵まれています。

農業では、洞爺地区を中心に野菜類、いも類、豆類などの栽培と畜産が盛んに行われており、特に「セルリー」や「赤シソ」は北海道内でも有数の生産量を誇ります。水稲は財田地区で生産される「財田米(たからだまい)」が有名で、100年以上の歴史を持ち、現在も安定して栽培が続けられています。

漁業では、噴火湾を中心にホタテの養殖が盛んです。また、水産加工業としては、「ホタテ」「ウニ」「カレイ」などを原料とした加工品の製造・販売も展開しています。 交通の便が良く、豊かな自然景観にも恵まれていることから、多くの観光客が訪れる、北海道を代表する観光地のひとつとなっています。

掲載期間:令和7年9月5日~令和7年10月2日

<にいかっぷピーマンが特産品の街>(新冠町)

(画像提供:新冠町)

新冠町は、北海道南部、日高地方のほぼ中央部に位置し、夏は涼しく冬は積雪も少ないため、過ごしやすい地域です。酪農・肉用牛の生産のほか、軽種馬の産地として特に有名です。

新冠町は、「レ・コードと音楽によるまちづくり事業」を展開しており、日本全国から寄贈された思い出がたくさん詰まったレコード100万枚はレ・コード館で保存され、古い蓄音機とともに展示されるなど、町民文化の高揚が図られています。

新冠町の特産品「にいかっぷピーマン」は、特許庁より地域団体商標として登録されており、ピーマンソフトクリームやピーマンようかん、ピーマンチップスなど様々な商品に使用されています。

掲載期間:令和7年8月1日~令和7年9月4日

<まんまる果菜が彩る街>(月形町)

(画像提供:月形町)

月形町は、明治14年、北海道最初の監獄となる樺戸集治監の設置によって、空知管内第1号の村として誕生しました。石狩川を母なる川とし、緑豊かな自然と肥沃な耕地に恵まれていることから、水稲、花き及び果菜を中心とした農業を基盤産業としています。

特に花きは北海道の有数な産地として知られ、カーネーションやスターチスをはじめとする約70品目400品種以上の切花を生産し、現在は北海道から関東、九州まで全国18市場に出荷しています。

また寒暖差の大きい月形町では、非常に甘みが強くみずみずしいメロンが育ちます。鮮やかなオレンジ色の果肉、上品な香りととろけるような甘さが特徴の「北の女王」。青色の果肉で糖度は非常に高いですが、爽やかな甘味が特徴の「月雫」。赤と青の果肉メロンが月形町を彩っています。

果菜ではメロンのほかにスイカ、カンロ、かぼちゃを主に生産しており、それらから連想される「まんまる」が町のキャッチフレーズである「まんまるはーと月形町」に連動する特産品となっています。

また近年ではミニトマトの生産にも力を入れており、新たな特産品となっています。

掲載期間:令和7年7月4日~令和7年7月31日

<ガーデニングのまち>(恵庭市)

(画像提供:恵庭市)

恵庭市は、札幌市と新千歳空港のほぼ中間に位置し、交通アクセスに恵まれた穏やかな気候の街です。花のまちづくりが盛んで、「ガーデニングのまち」として知られています。

恵庭市ではかつて、寒地稲作の普及により米づくりが農業生産の中心でしたが、冬から春にかけて生産できる花苗に魅力を感じ、シクラメンを育て鉢植えを販売していました。その後、春に出荷できる花壇苗の栽培を始めたところ、「恵庭の苗は寒さに強い」、「花が長持ちする」という評判が広がり、昭和40年代には花苗の生産が拡大しました。恵庭の花苗は、平成20年の洞爺湖サミットや札幌市の大通公園をはじめ様々なところで使用されています。

恵庭市の特産品である「えびすかぼちゃ」は、高い糖度とホクホク感が特徴で、プリンやケーキ、食パンなど様々な料理に使用されています。

掲載期間:令和7年6月5日~令和7年7月3日

<ホッキ貝の漁獲量日本一の街>(苫小牧市)

(画像提供:苫小牧市)

苫小牧市は、北海道で4番目に人口が多い都市で、約16万4千人が暮らしています。太平洋に面し、国際拠点港湾「苫小牧港」を中心に、多様な産業が集積しています。水産業も盛んで、特にホッキ貝の漁獲量は全国一*です。ホッキ貝をたっぷり使ったホッキカレーは、市内外の多くの人々に親しまれているソウルフードです。

なお、苫小牧市は寒暖差や積雪量が少ない気候を生かし、ビニールハウスを利用した野菜やイチゴの栽培が行われています。さらに、西部にある樽前山の麓は火山砂礫に覆われた土壌のため、牧草地が多く、畜産業に適しており、肉牛等の飼育が盛んです。また、ハスカップの自生地としても有名でハスカップを使用したお菓子は、お土産の定番となっています。

*出典元 北海道水産現勢

掲載期間:令和7年5月8日~令和7年6月4日

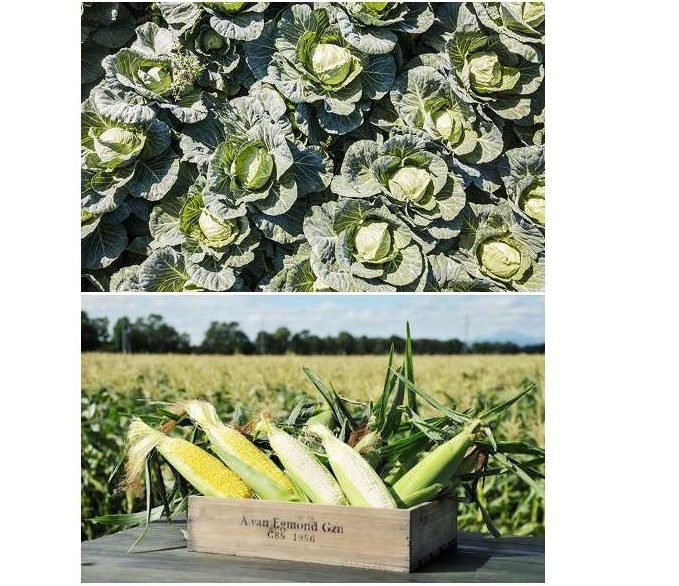

<「ピュアホワイト」発祥の地>(南幌町)

(画像提供:南幌町)

南幌町は、札幌市や新千歳空港から車で約50分のところに位置し、夏はキャンプ、冬はワカサギ釣りが人気の広大な自然が広がる町です。

農業が盛んで、春は田おこし、夏は濃い緑が広がり、秋は稲が黄金に光ります。冬は純白の景色が広がり、季節によって違う景色を楽しむことができます。南幌町では米をはじめ、キャベツやとうもろこしの栽培が盛んです。白いとうもろこしで有名な「ピュアホワイト」は南幌町が発祥の地とされています。

町の特産品として、南幌キャベツを使用したキャベツキムチや南幌キャベツを粉末にして練りこんだ黄緑色の麺が特徴の冷麺、ジンギスカンなどが有名です。

掲載期間:令和7年4月1日~令和7年5月7日

<ものづくりのまち>(室蘭市)

(画像提供:室蘭市)

室蘭市は、明治5年に開港した室蘭港を中心に100年以上にわたり製鉄、製鋼、造船などを基幹産業とする「ものづくりのまち」として発展してきた北海道有数の工業都市です。室蘭港を囲むように立地している工場群の夜の景観は「工場夜景」として注目を集めており、東日本最大の吊り橋「白鳥大橋」のライトアップとともに室蘭の夜景を演出しています。

室蘭グルメでは、日本三大やきとりと言われている豚肉と玉ねぎの串焼きに洋からしをつけて食べる「室蘭やきとり」や「室蘭カレーラーメン」が室蘭市民のソウルフードとして有名です。

地球岬などの景勝地が身近にあり、室蘭近海ではイルカや稀にクジラなどの海洋哺乳動物に出会うことができる「イルカウオッチング」をすることができます。

掲載期間:令和7年3月3日~令和7年3月31日

<多くの化石を産するメロン栽培の盛んな街>(三笠市)

(画像提供:三笠市)

三笠市は、空知地方の南部、北海道のほぼ中央に位置し、豊かな森と湖に恵まれているまちです。

桂沢湖周辺はアンモナイトなど、多くの化石を産する地質学的にも重要な地域といわれています。特に、1976年に発見されたエゾミカサリュウの化石は、翌年、国の天然記念物に指定されました。

三笠市の主な農作物は、水稲、たまねぎ、小麦、メロン、きゅうりのほか、近年では、醸造用ぶどうの栽培も盛んに行われており、北海道でも有数の産地になっています。

メロンについては、市内で1世紀以上前から昼夜の寒暖差が大きい気象条件を生かした糖度の高いメロンが栽培されており、中でも「三笠メロン」については、メロンの強い甘みと芳醇な香りが特徴的で、ふるさと納税の返礼品としても高い人気を誇る自慢の一品です。

掲載期間:令和7年1月31日~令和7年3月2日

<日本のアスパラガス栽培発祥の地>(喜茂別町)

(画像提供:喜茂別町)

喜茂別町は、札幌市と隣接し、別名「蝦夷富士」で親しまれる「羊蹄山」の麓に位置する緑豊かな町です。

昼夜や季節ごとの寒暖差が大きい内陸性気候であり、「羊蹄山」や「尻別岳」の麓からの湧水や地下水などの水資源を活用して、良質な農作物が育てられています。

日本で初めて「アスパラガス」の本格的な栽培を開始した地といわれており、長い歴史に培われた生産技術によって育てられた「グリーンアスパラガス」はシャキシャキで甘みが評価されているほか、北海道の6次産業化*の先駆けといわれる「ホワイトアスパラガス」の缶詰の生産も行われています。

また、町内ではアスパラガスのほかに、ばれいしょの栽培も盛んに行われており、男爵いも、キタアカリ、きたかむいなどの品種が生産されています。「男爵いも」はデンプン質が豊富で、ホクホクとした食感が特徴です。煮物やじゃがバター、コロッケ、ポテトサラダなどの料理に最適な品種です。

6次産業化*:一次産業としての農林漁業と、二次産業としての製造業、三次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組。

掲載期間:令和7年1月6日~令和7年1月30日

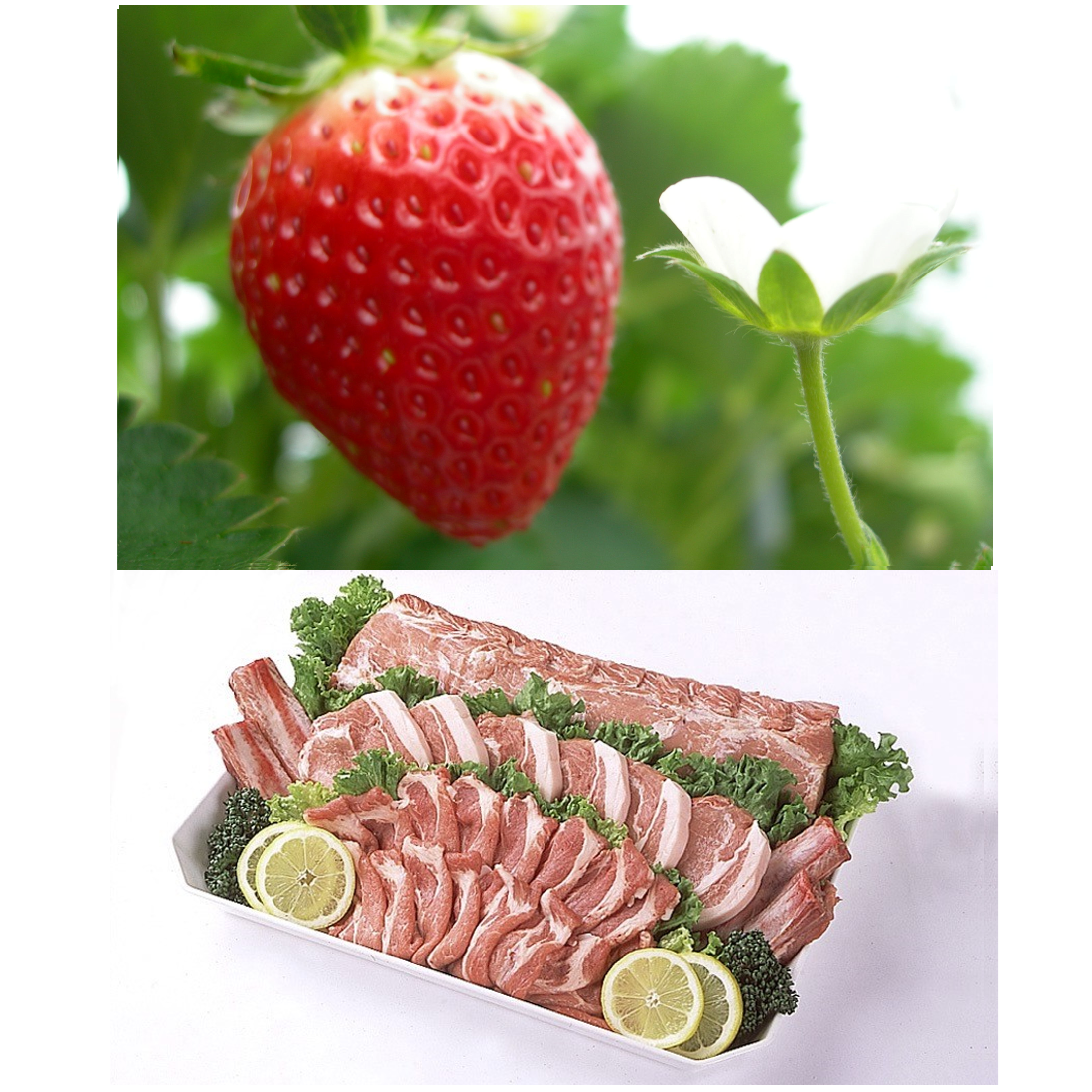

<歴史あるホタテ・いちごの街>(豊浦町)

(画像提供:豊浦町)

豊浦町は北海道の噴火湾に面しており、海と山に囲まれた自然豊かな街です。

特産品はホタテ、いちご、豚肉です。豊浦町は噴火湾のホタテ養殖発祥の地であり、ホタテを海の中にロープで吊る「耳吊り」と呼ばれる方法で養殖が行われています。毎年3月には「TOYOURA世界ホタテ釣り選手権大会」が開催されており、この大会は3分間で水槽のホタテを何枚釣ることができるかを競うもので、全道から参加者が集います。

豊浦町のいちごは80年以上の歴史があり、「豊浦いちご」の名前で商標登録されています。豊浦いちごは基本的に完熟してから収穫するため、町内の直売所などでは実が赤く、甘いいちごを購入することができます。

豊浦町は養豚も盛んで、徹底した衛生管理により特定の菌を持たない「SPF豚」が生産されています。「とようらSPFポーク」はきめが細かく、冷めても硬くなりにくいことが特徴です。毎年6月に「いちご豚肉まつり」が開催され、完熟の美味しい豊浦いちごや名物である「とようらSPFポークの丸焼き」などを求め、多くの人が豊浦町を訪れます。

掲載期間:令和6年12月2日~令和7年1月5日

<北海道の発展を支えた炭鉱の歴史と豊かな自然>(夕張市)

ロゴ:夕張市HPより

画像:夕張市農業協同組合提供

夕張市はかつて炭鉱の街として栄え、現在は市内各地で数々の炭都の軌跡を見ることができます。これらの炭都の軌跡は、令和元年5月に「日本遺産」として認定された「炭鉄港(炭鉱・鉄鋼・湾岸などの北海道の産業遺産)」の一翼を担い、重要な地域資源となっています。

夕張市一帯は、夕張山地の豊かな森林や清流に育まれた丘陵地で、夕張岳から流れる夕張川とその支流の流域に沿って帯状に街が形成されています。山や丘陵に囲まれた地形的特徴から、四季の変化や昼夜の気温の変化が大きく、降水量は北海道の平均量で積雪は近年少なくなっています。

山間地ならではの気候や地質を活かして生まれた特産品の「夕張メロン」は、芳醇な香りと滑らかな食感が特徴です。「夕張メロン」は約60年前に新品種「夕張キング」として開発されました。「夕張メロン」の種子は門外不出とされているため夕張市のみで栽培されており、平成27年12月には日本の地理的表示(GI)保護制度の登録産品第一弾として登録されました。収穫は5月下旬から始まり7月上旬にピークを迎えた後、9月上旬まで行われます。

掲載期間:令和6年11月5日~令和6年12月1日

<羊蹄山麓の豊かな自然の中でだいこんやばれいしょを栽培>(留寿都村)

(画像提供:留寿都村)

留寿都村は、札幌市の南西に位置する羊蹄山麓の高原にあり、豊かな自然に囲まれています。

北海道らしい雄大な風景や四季折々の美しい景色が楽しめ、特に夏は大規模農業が織りなす緑あふれる丘陵地に、冬は大雪原に魅了されます。

また、留寿都村ではだいこんやばれいしょの栽培が盛んに行われています。

だいこんは、北海道一の収穫量を誇り、6月下旬から10月中旬までの長期間出荷されます。高原の冷涼な気候が朝・晩の露をもたらし、みずみずしさと肌目の白さが特徴のだいこんを生産しています。

ばれいしょは、昭和13年(1938年)に優良品種と認められたでん粉原料用の「紅丸」の発祥の地として知られています。また、近年は生食用の「キタアカリ」の生産が盛んとなっています。

掲載期間:令和6年10月1日~令和6年11月4日

<北海道の郷土料理「石狩鍋」発祥の地>(石狩市)

(画像提供:石狩市)

石狩市は札幌市の北部に隣接し、都市の利便性がありつつも、日本海、石狩川など豊かな自然に恵まれた街です。

北海道の郷土料理としておなじみの「石狩鍋」は、石狩市が発祥の地です。さけの身のぶつ切りに、中骨などの「あら」を入れ、野菜は甘みを引き出すためにキャベツやたまねぎを使い、豆腐などの具材を入れ味噌を加え煮込みます。最後にうま味を引き出すため山椒を振りかけるのが特徴です。

また、毎年9月に「浜益ふるさと祭り」「厚田ふるさとあきあじ祭り」「石狩さけまつり」の『石狩市三大秋祭り』が開催され、旬の味を求め石狩市内のみならず、近郊からも多くの人が訪れています。

近年は農作業を行いながらローカルライフを満喫する農業体験プログラム「石狩アグリケーション*」を実施しており、都市と農村の共生について推進が図られています。

アグリケーション*:「アグリ(農作業)」と「バケーション(休暇)」とを掛け合わせた造語

掲載期間:令和6年9月2日~令和6年9月30日

<北海道の食とアイヌ文化を体感できる街>(白老町)

(画像提供:白老町)

白老町は海洋性気候で冬期の積雪も少なく温暖な地域です。

2020年には民族共生象徴空間「ウポポイ」が開業し、アイヌ民族の暮らしや伝統芸能を体感することを通してアイヌ文化の魅力を伝えています。

食では「白老牛」と「虎杖浜たらこ」が有名です。「白老牛」は黒毛和種であることや出生地が白老町及び白老牛銘柄推進協議会が認める地域(北海道内)であることなど、一定の条件を満たした牛のみが「白老牛」と認定されます。今年の6月には白老町を代表する一大イベント「白老牛肉まつり」が5年ぶりに開催されました。

虎杖浜付近の海域には産卵に適した大陸棚が広がっており、スケトウダラの漁場となっています。水揚げされたスケトウダラから取り出された卵巣が「たらこ」になります。「虎杖浜たらこ」は水揚げ後に冷凍せずに加工することで旨味が逃げず、たらこ本来の味を堪能することができる、大正時代から虎杖浜地域でつくられてきた伝統食です。

白老町は、札幌市や苫小牧市など都市へのアクセスも良く、豊かな自然やアイヌの歴史と文化を体感できる町です。

掲載期間:令和6年8月7日~令和6年9月1日

<都市と自然が調和する小麦とれんがの街>(江別市)

(画像提供:江別市)

江別市は札幌市に隣接し空の玄関口である新千歳空港にも近く、立地に恵まれた街です。市内には日本三大河川の石狩川が流れ、世界有数の平地原生林である野幌森林公園があるなど、自然環境にも恵まれています。

明治期に日本の近代化に大きく貢献した「れんが」の一大産地となっており、「江別のれんが」は北海道遺産に認定されています。

農業では、幻と言われている春まき小麦用品種「ハルユタカ」の初冬まき栽培*が盛んです。「ハルユタカ」のほかにも、多収量品種の「きたほなみ」や超強力小麦「ゆめちから」、「ハルユタカ」の遺伝子を持った「春よ恋」といった品種が生産され、麺やパン、スイーツなどさまざまな形で食卓に並んでいます。

初冬まき栽培*:初冬に種を播き、雪の下で越冬し春に発芽・苗立ちさせる栽培法

掲載期間:令和6年7月1日~令和6年8月6日

<美しき唄のまち>(美唄市)

(画像提供:美唄市)

美唄市は札幌市と旭川市の中間、石狩平野のほぼ中心に位置し、市内を南北に縦断している国道 12 号と、JR函館本線が通る交通の要所に位置しています。

農地の約7割が農業基盤整備により、ほ場1筆当たりの面積が約1.2ヘクタールとなり、防風林などを挟み区画を整理することで、作業効率も上がりスマート農業などを取り入れながら、広大な農地を活かして水稲、小麦、大豆、なたね、アスパラガス、たまねぎ、ハスカップや花きなど、北海道内有数の生産量を誇る農産物を生産しており、農業地帯として日本の一次産業を支えています。なかでもハスカップは、道内有数の生産量、収穫量を誇り、ビタミンC、カルシウム、鉄分、アントシアニンが豊富で、その果実や加工商品は、美唄市のふるさと納税の返礼品となっています。

美唄市では、平成22年度から小学校の授業で「小学校農業体験学習」や「小学校農業体験学習副読本」を作成し、使用しています。令和5年度からは、「小学校農業科“読本”」と改め、総合的な学習の時間に「農業科」を取り入れており、この取組は全国で2例目、道内では唯一、美唄市だけの取組で、継続的に「農業で学ぶ」取組を進めています。

札幌市から高速道路利用で約40分。豊かな自然と歴史、アート、食の魅力に溢れている「美しき唄のまち」美唄市へ足を運んでみてはいかがですか。

掲載期間:令和6年6月4日~令和6年6月30日

<道内有数の米どころ>(新篠津村)

(新篠津村提供)

新篠津村は、石狩川右岸の石狩平野の東端に位置し、総面積の約半分が水田という道内でも有数の米どころです。

新篠津村の米づくり、野菜づくりの基本は「土づくり」です。村ではクリーン農業を重点的に推し進め、有機野菜やYES!clean(北海道独自の認証制度)、EM農法などを実践する生産者が良質で美味しい農産物づくりに取り組んでいます。

また、昭和48年から花き栽培に取り組み、「アルストロメリア」や「トルコキキョウ」などが有名で、「北の花だより」をキャッチフレーズに新しのつブランドの確立に向け歩み続けています。

外灯や大きな建物が少ないため、星空を観察するのに適している新篠津村。たくさんの人たちにその美しさを楽しんでほしいと、2023年秋にふれあい公園内のパークゴルフ場横に「新しのつ天文台」、愛称「たっぷ天文台」がオープンしました。開館中はさまざまな催しも開催されます。

札幌から車でわずか50分。クリーン農業が生んだ安心でおいしい農産物ときらめく星で埋め尽くされる美しい夜空を求めて、新篠津村へ足を運んでみてはいかがですか。

掲載期間:令和6年5月1日~令和6年6月3日

<農業用水の安定供給により高品質な農作物を生産>(赤井川村)

(赤井川村提供)

赤井川村は、後志総合振興局管内の東部に位置し、周囲を札幌市、小樽市、余市町、仁木町、倶知安町、京極町に囲まれた、農業と観光業が主要産業の街です。

四方を山々に囲まれた「カルデラ」状の地形をなしており、昼夜の気温差が大きく、果菜類の栽培に適しています。整備された畑地かんがい用水からの潅水によって、高温少雨であっても高品質な畑作物を生産しています。

主な農産物は、米、かぼちゃ、ばれいしょ、ブロッコリーなどで、近年では、有機栽培に取り組む生産者が増えてきています。

冬は、北海道の中でも有数の豪雪地帯ですが、村内のリゾートスキー場には良質なパウダースノーを求めて、国内外から多くのウインタースポーツの愛好家が集まります。

自然豊かな赤井川村は「日本で最も美しい村連合」に加盟しており、キロロリゾートや商工会、農協などが連携し、赤井川村DMO(観光地域づくり法人)が組織され、年間を通して国際的に魅力のある観光地域づくりに取り組んでいます。

掲載期間:令和6年3月12日~令和6年4月30日

<「由仁産馬齢しょ」と「由栗いも」>(由仁町)

(由仁町提供)

由仁町は、空知総合振興局管内の最南端に位置し、南北には夕張川が流れ、南東部には森林地帯、西部・南部には馬追丘陵が広がる町です。

由仁町の基幹産業は農業であり、稲作をはじめ、小麦、花き、大豆など、様々な農産物の生産が盛んですが、隣町の栗山町とともに「種馬鈴しょ」の道外出荷量が日本一であり、馬鈴しょのふるさととしても有名です。もちろん食用馬鈴しょの生産も盛んで、とうや、きたかむい、きたあかりなどを生産しています。

さらに、最近注目を集めているさつまいも「由栗いも(ゆっくりいも)」も両町で生産されています。

品種は紅あずまで、由仁町と栗山町の頭文字と、本州産のさつまいもに比べて定植時期が早く、収穫期が遅いため「ゆっくり」育つことから名付けられました。

由仁町では、さらなる知名度向上のため、町内の飲食店で由仁産馬鈴しょと由栗いもを使用した独自メニューを期間限定で提供する「ゆに新じゃがフェスティバル」「由栗いもフェスティバル」を開催しています。

ぜひ生産地で堪能してみてはいかがでしょうか。

そのほか、新千歳空港から車で約30分、札幌まで約1時間と「都会に近いちょうどいい田舎」として注目を集めている由仁町。美しい英国式庭園や温泉、観光農園にレストランやカフェなど見どころ満載です。

掲載期間:令和6年2月8日~令和6年3月11日

<「旬のおいしい果物」と「有珠山から望む昭和新山と洞爺湖」>(壮瞥町)

(壮瞥町提供)

壮瞥町は胆振総合振興局管内の西部に位置し、内浦湾(太平洋)をはるかに望む北海道内では珍しい温暖な街です。

壮瞥町では、その温暖な気候を活かした「果樹」栽培が盛んに行われており、りんごを始め、ぶどう・プルーン・プラム・いちご・さくらんぼなど、くだもの狩りができる「そうべつくだもの村」は旬の味覚を求める多くの観光客で賑わいます。

毎年10月に開催され、47回目を迎える「そうべつりんごまつり」。今回は、今までと形式を変えて、その名も「そうべつりんごめぐり」として10月20日~11月19日までの期間、果樹園などをめぐるロングランのスタンプラリー形式で開催されました。

また、国内第1号となる自然公園の「洞爺湖有珠山ジオパーク」は、洞爺カルデラや有珠山・昭和新山などの地質・自然遺産が見どころであり、さらには火山の恵みである壮瞥温泉、蟠渓温泉などの宿泊温泉や町内各所にある日帰り温泉も楽しめます。

掲載期間:令和5年10月27日~令和6年2月7日

<「共和町かかし古里館」と「らいでん西瓜」>(共和町)

(JAきょうわ提供)

共和町は後志総合振興局管内の西部に位置し、日本海とチセヌプリをはじめとする山々に囲まれた自然豊かな街です。

共和町では「かかし」を使ったまちづくりが行われており、街のあちこちに「かかし」のモチーフを見つけることができます。

廃校となった小学校の建物を使用した「かかし古里館」は観光スポットとしても有名です。

また、街の基幹産業である農業では、肥沃な土壌と昼夜の寒暖差が大きい気候のため、さまざまな農産物が栽培され、「らいでんブランド」としてブランド化されています。

らいでんブランドでは、特にすいかとメロンの人気が高く、全道トップクラスの出荷量を誇っています。

JAきょうわのすいか集出荷選果施設では、高画素CCDカメラセンサーによって、すいかを割らずに空洞や糖度などの内部品質を測定できるシステムが導入されており、品質管理が徹底されています。

掲載期間:令和5年7月18日~令和5年10月26日

<「エスコンフィールドHOKKAIDO」と「寒地稲作この地に始まる」の記念石碑>

「エスコンフィールドHOKKAIDO」

「寒地稲作この地に始まる」の記念石碑

(北広島市)

北広島市は、石狩平野のほぼ中央に位置しており、札幌市と新千歳空港の間に広がるなだらかな丘陵地帯です。豊かな緑、ゆとりの土地空間、整備された交通網など自然と都市機能が調和した街となっています。

今年3月にはプロ野球北海道日本ハムファイターズの新球場である「エスコンフィールドHOKKAIDO」が開業し、道内だけではなく全国からも注目が集まっている街です。

また、1873年(明治6年)に現在の北広島市島松の地で、中山久蔵が道央の寒地で初めて安定した収穫を得られたことから、北広島市は寒地稲作発祥の地と呼ばれており、その際に栽培されたお米の品種である「赤毛」を使って、さまざまな地域おこしの取組が行われています。

掲載期間:令和5年5月15日~令和5年7月17日

<さくらんぼとナチュラルガーデン(NIKI Hillsワイナリー)>(仁木町)

(株式会社NIKI Hills ヴィレッジ 提供)

仁木町は、北海道の西部、後志総合振興局管内北部にあって、北は余市町に隣接、東は南走する頂白山系をもって赤井川村と、また西南は八内岳から稲穂嶺、三角山に至る山嶺を隔てて古平町、共和町及び倶知安町とそれぞれ境を画し、小樽市までは24キロメートル、札幌市までは58キロメートルと道央圏に近接しています。

豊かな自然環境とおいしい水が流れるのどかな農村地域であり、サクランボ、りんご、ぶどうなどの果樹栽培が盛んで、北海道の果樹生産のほとんどがここ仁木町と隣接する余市町で生産されており、サクランボの木は、町の木にも指定されています。また、トマト、イチゴなどの施設野菜も盛んに行われています。

近年は、醸造用ぶどうを栽培して、ワインを製造するために新規就農する方々が増えたことから、多くのワイナリーが町内に誕生しています。

今回、トップページ写真の「NIKI Hillsワイナリー」は、仁木町の豊かな自然の中で誕生した複合型ワイナリーです。仁木町の豊かな自然の中で この土地でしか造れないワイン造りをコンセプトに、醸造施設やワイン用ぶどう畑に加え、四季折々の花が咲き誇るナチュラルガーデンやナチュラルフォレストも整備されており、施設内を散策しながら、つくり手と触れ合い、ワインを楽しみ、様々な体験や宿泊できるワイナリーです。「五感を通じて感動をお届けしたい」そんな価値を創造しつづけるワイナリーを目指しているとのことです。

掲載期間:令和5年2月23日~令和5年5月14日

<ロイズタウン駅と亜麻の花>(当別町)

(亜麻の花:(有)亜麻公社 提供)

当別町は、石狩振興局管内の北部に位置し、札幌市に隣接する利便性の良さと豊かな自然が共存する町です。南北に細長い地形をしており、北部は山間地帯、南部は平野地帯となっています。 自然景観がスウェーデンと似ていることから、スウェーデン王国レクサンド市と姉妹都市盟約を締結しています。北欧の街並みを体感できるスウェーデンヒルズは、移住先として全国各地から人気を集めています。

当別町の面積は42,286haですが、そのうち耕地面積は8,520haと全体の約20%を占めており、農業が町の基幹産業となっています。主に水稲、小麦、大豆を中心に栽培されていますが、野菜や花なども栽培されており、幅広い作物が生産されています。

また、かつて生産が盛んだった亜麻の栽培を復活させ、平成20年から毎年7月に亜麻まつりを開催することで、当別町の特産物として認知され始めています。

令和4年3月12日にJR北海道が20年ぶりの新駅となる「ロイズタウン駅」を開業したことから、町の活気がさらに増すことが期待されています。

掲載期間:令和4年10月25日~令和5年2月22日

<小樽産のホタテを「おタテ」としてブランド化>(小樽市)

(写真提供:小樽市)

小樽市は、北海道西海岸のほぼ中央、後志地方の東側に位置し、札幌市など4市町村に接しています。市街地の一方が日本海に面し、他の三方を山々に囲まれた坂の多いまちです。また観光地としても有名で、特に小樽運河の景観はノスタルジックな雰囲気を与え、昼と夜でも違う姿を見せてくれます。

小樽市は実はホタテの一大産地です。これまでは稚貝の出荷が中心でしたが、成貝も安定供給できる漁獲量があり、養殖場と市街地が近いことから新鮮なホタテの提供が可能になっています。その小樽産のホタテを「おタテ」としてブランド化し、小樽の活性化につなげるプロジェクトが展開されています。

掲載期間:令和4年8月10日~令和4年10月24日

<馬産地を活かした乗馬療養>(浦河町)

浦河町は北海道日高振興局管内の南部に位置し、北は日高山脈、南は太平洋に接しており、豊かな自然に囲まれた町です。町内では1,200頭以上のサラブレッドが生産されており、全国屈指の馬産地となっています。

今回は馬産地の浦河町で行われている乗馬療養(ホースセラピー)を紹介します。乗馬療養とは、馬に触れ、乗ることにより、身体のバランス調整や精神の安定効果が得られるとされる療法で、欧米では50年ほど前から普及しているリハビリテーション方法の一つです。

浦河町では町の事業として乗馬センターを運営しており、障がい児の療養と高齢者の介護予防のための乗馬療育を取り入れています。また、町のふるさと納税を乗馬療養事業にも活用しており、地域の主要な産業を活かした取組が続けられています。

掲載期間:令和4年6月4日~令和4年8月9日

<ばれいしょの花と掘りたてのばれいしょ>(倶知安町)

倶知安町は北海道の西側、後志地域の中央部に位置し、町の南部は羊蹄山、西部はニセコ連峰、また町内には後志を代表する清流「尻別川」が流れている自然豊かな町です。

山々から湧き溢れる豊富な水と肥沃な大地により明治の開拓期から農業が盛ん、なかでもばれいしょは北海道内有数の産地として有名で、年間を通じて本州各地の市場等へ送られています。

自然に囲まれた倶知安町は観光地としても有名。様々なアウトドアスポーツを楽しむことができるリゾートがあり、特に冬のニセコアンヌプリ等にはスキー場に降るパウダースノーを求めて、世界中のスキーヤーが訪れています。

この冬、白銀の山々に囲まれた風景と美味しいばれいしょを求めて、倶知安町へ足を運んでみてはいかがですか。

掲載期間:令和3年11月30日~令和4年1月27日

<特産のりんごと加工品>(余市町)

余市町は北海道の西側、積丹半島の付け根に位置し、町の北部は日本海、他の三方は丘陵地と豊かな自然に囲まれています。

古くから農業、漁業が盛んで、明治時代から導入しているりんご等の果樹栽培では北海道有数の産地となっており、加工品も数多く製造されています。なかでも醸造用ぶどうは、平成23年に北海道で最初のワイン特区としての認定と、隣町の仁木町と共同で取り組んでいるワインツーリズムなどにより生産が盛んで、近年ではワイナリーの新規開設も増えています。

この余市町を含む積丹半島の北側、北後志地域の日本海に面した4市町(他は小樽市、古平町、積丹町)では、それぞれで気候風土に合ったお酒を製造しています。日本酒、ワイン、ウイスキー、ジンと種類が豊富で、余市町ではワインの他に、数年前の朝の連続テレビドラマのモデルとなった醸造所でウイスキーが製造されています。

食も豊かなこの地域、海産物や農産物などと一緒にお酒でマリアージュを楽しんでみてはいかがですか。

掲載期間:令和3年10月8日~令和3年11月29日

<頭を垂れる稲穂と特産の「らんこし米」>(蘭越町)

蘭越町は北海道の西側、後志地域の南西部に位置し、町の北部にはニセコ連峰がある自然豊かな町です。

基幹産業は農業で、高台の地域では果菜類などの畑作も行われていますが、町の中央を清流日本一に何度も選ばれた尻別川が走り、支流を含むその流域が肥沃で水田作に適していることから、水稲の作付けが盛んな町です。北海道で蘭越町を代表する作物は?と言えば「らんこし米」と言われるほど、良食味米としてその名は知られており、蘭越町が開催している「米-1グランプリinらんこし」では、出品された国内他産地の米を抑えて何度も入賞している、町が誇る農作物となっています。

また、蘭越町は周囲が山に囲まれていることから温泉源に恵まれており、泉質の違う温泉郷を楽しむことができます。

癒やしの温泉と農業を中心とした自然を満喫することができる蘭越町。近くにはリゾート地もありますので、癒やしと楽しさを求めに行ってみてはいかがですか。

掲載期間:令和3年9月2日~令和3年10月7日

<田に作付けしている「なたね」の花と「たまねぎ」>(岩見沢市)

岩見沢市は、北海道を代表する田作地帯である石狩平野のほぼ中央部に位置しており、札幌市から北東に約40km離れた都市近郊型田園地帯。その田耕地面積は平成17年以降、北海道の市町村別面積で一番大きく、令和2年は16,400ha。

広大な田耕地では麦類、大豆、なたねやたまねぎなどの野菜の生産が行われ、広い農地を活用した土地利用型農業も営まれていますが、何といっても、岩見沢市は市章に漢字の「米」を使っている、まさに北海道を代表する「米」どころ。主要作物である水稲は平成17年以降、市町村別作付面積で1番が続いており、令和2年の水稲作付面積は6,430haとなっています。

市内東部の丘陵地帯には、棚田も2ヶ所(岩見沢棚田、栗沢棚田)ありますが、近年では醸造用ぶどうの生産が盛んに行われ、新規のワイナリーが増えている注目のワイン産地でもあります。

岩見沢市は、ICT技術を活用した50mメッシュの農業気象サービスを提供するなどスマート農業にも積極的に取り組んでおり、道内有数の食料供給地域として地域特性を活かした多様な農業、また先進技術を活用した農業を展開しています。

掲載期間:令和3年6月9日~令和3年9月1日

<採卵鶏(鶏卵)とインディアン水車(遡上した鮭)>(千歳市)

千歳市は、札幌市から南東に約30km離れた、北海道の空の玄関口「新千歳空港」がある都市近郊型農業地帯。市域は東西に長く延び、西部は支笏湖を抱えた雄大な自然を有する支笏洞爺国立公園、また東部は丘陵地帯となっており、ここを中心に農業が盛んに行われています。

様々な農産物生産のほか、酪農などの畜産業も営まれていますが、中でも鶏卵の生産量は北海道で一番多く、北海道で飼養している採卵鶏約700万羽のうち約170万羽、北海道全体の鶏卵生産量のうち約1/4が千歳市で飼養されている採卵鶏から生産されています。

秋には市内を流れる千歳川に鮭が遡上し、捕獲用のインディアン水車で鮭を捕獲する作業を見ることができます。

撮影した四月下旬は、北海道でも桜の開花宣言があちこちで聞かれていましたが、支笏湖ではやっと春を迎えたところ。農作業が始まると丘陵地帯も徐々に緑が増え、山々ももえぎ色に染まり、見事なグリーンのコントラストを楽しむことができます。

掲載期間:令和3年5月7日~令和3年6月8日

<羊蹄山をバックにアスパラ収穫作業とホワイトアスパラガス>(喜茂別町)

(写真提供:一般社団法人 きもべつ観光協会)

喜茂別町は、札幌市から南西に70km程のところ、名峰・羊蹄山の東側に位置する自然豊かな農村地帯です。

冬の天気の良い日には、白い雪に覆われバックの青空を埋め尽くすように迫ってくる羊蹄山を、町内の随所で見ることができます。

町を流れる日本一の清流・尻別川の清らかな水を使って行われる農業が町の基幹産業であり、中でもアスパラガスは生産が盛んです。特にホワイトアスパラガスは、新鮮なまま缶詰にして販売するなどしており、国内でも有名な産地となっています。

喜茂別町は、イメージキャラクターの一部をアスパラガスとしたり、中山峠にある道の駅にアスパラガスのオブジェを設置するほどのアスパラガス推しの町。天気が良ければ、峠の頂でアスパラガス越しに名峰を展望することができます。

掲載期間:令和3年4月6日~令和3年5月6日

<伝統野菜のたまねぎ(札幌黄)とキャベツ(札幌大球)>(札幌市)

(写真提供:JAさっぽろ)

札幌市は、北海道の人口の約3割が集まる、商業や流通、サービス業が盛んな北海道最大の都市です。また、有名建築物などの観光名所も数多くあります。

農地は減少してきているものの、市の中心から離れた地域においては、米や野菜、果樹等、多岐に渡る農作物が生産されています。

市内のJAでは、蝦夷地開拓の時代から生産されている野菜を「札幌伝統野菜」と呼称して、栽培・普及に取り組んでいます。その中でも「さっぽろ」の名が冠された「札幌黄(たまねぎ)」や「札幌大球(キャベツ)」が特に有名です。

都市化が進む札幌市ですが、昔ながらの味わいのある野菜達がしっかりと息づいています。

掲載期間:令和3年2月8日~令和3年4月5日

<掘り出したユリ根と雪の下貯蔵のにんじん>(真狩村)

真狩村は「蝦夷富士」羊蹄山の南に位置しており、豊かな水と緑の下、馬鈴薯、だいこん、にんじんやユリ根などの生産が盛んです。中でもユリ根は、北海道の生産量の約3割を占める一大生産地であり、主に関西方面にむけて出荷されています。

また、演歌歌手の細川たかしさんは当村の出身であり、村内の河川公園には熱唱姿の銅像も設置されています。

羊蹄山周辺には、ウインタースポーツが盛んなリゾートがあり、寒い季節ならではの賑わいを見せています。リゾートへ出向きながら、真狩村から見る冬の羊蹄山を眺めるのはいかがですか。

掲載期間:令和3年1月8日~令和3年2月7日

<どぶろくと観光スポット「文学台」からの風景>(長沼町)

長沼町は、北海道の石狩平野南端部に位置しており、札幌市から東方に約30km離れた都市近郊型田園地帯。

米や麦等、様々な農産物が生産されていますが、中でも大豆の作付面積は、市町村別では平成18年以降北海道で一番大きく、平成30年、令和元年は国内でも1位となっています。

また長沼町は、都市農村交流に早くから取り組み、北海道で最初のグリーンツーリズム特区にも認定されています。

町内には観光スポットもたくさんありますが、中でも「文学台」は、石狩平野を遙か遠くまで一望することができます。一度、壮大な風景を見に訪れてはいかがですか。

(米から製造する濁り酒(どぶろく)は、長沼町の有名な特産品です。)

掲載期間:令和2年12月4日~令和3年1月7日

<特産品と馬産地の放牧場の風景>(日高町)

史上初となる牝馬の無敗の三冠馬を育んだ日高町。

町内の門別競馬場では、地方競馬の一つ「ホッカイドウ競馬」を唯一生で見ることができ、11月3日には北海道で初開催となるダート競馬の祭典「JBC」も開催されました。

また、牛や豚等の家畜生産、野菜生産も盛んに行われており、トマトや軟白長ねぎ等は、道内外を問わず市場へ安定供給されています。近年は新しい作物にもチャレンジしており、ひげにんにくやフルーツほおずき等の栽培で、新たな特産品づくりにも積極的に取り組んでいます。

日高町では、広大な太平洋を遠くに眺める放牧場と自由に過ごすサラブレットを同時に見ることのできるポイントもありますので、探してみてはいかがですか。

掲載期間:令和2年11月6日~令和2年12月3日

<旬を迎えたりんごと特産のワイン>(仁木町)

仁木町は北海道南西部、積丹半島の付け根に位置しており、サクランボやりんご、ぶどうなどの果樹の栽培が盛んです。

最近では、起伏の多い土地を利用して醸造用ぶどうを栽培し、ワインを生産するワイナリーが増加しています。

また、隣町の余市町と共同で、ぶどう畑を眺め、ワイン造りに触れ、その土地の風土や文化を感じることができるワインツーリズムの取組を進めています。

ワインに興味のある方、仁木町を訪れてみてはいかがですか。

掲載期間:令和2年10月2日~令和2年11月5日

<庶野の海岸と昆布干しの風景>(えりも町)

えりも町と言えば風が強いことで有名な「襟裳岬」がありますが、夏のえりも町は岬だけではなく、岬を境目にして東側では水平線が見える海岸、また西側では昆布を干す作業等が見られます。

えりも町には日本最大の国定公園「日高山脈襟裳国定公園」があり、北海道を代表する日高山脈や海食崖の海岸線等、天気の良い日にはすばらしい雄大な景色を見ることができ、山と海に挟まれた大自然の豊かさを感じることができます。

掲載期間:令和2年9月3日~令和2年10月1日

<ふきだし公園で湧く羊蹄山の湧水> (京極町)

羊蹄山に降った雨や雪が数十年の歳月をかけて地下に浸透し、京極町で湧き出ています。

四季を問わず絶え間なく湧き出している水量は、1日あたり約8万トン。

水温は年間を通じて6.5℃前後を保っており、暑い日に一時の涼を感じさせてくれます。

掲載期間:令和2年8月20日~令和2年9月2日

お問合せ先

北海道農政事務所札幌地域拠点

電話番号:011-330-8821

FAX番号:011-520-3064