令和7年度鹿児島県拠点の活動レポート

焼酎麹用米に係る打ち合わせ会において、最近の米の状況について説明させていただきました。(令和7年10月30日)

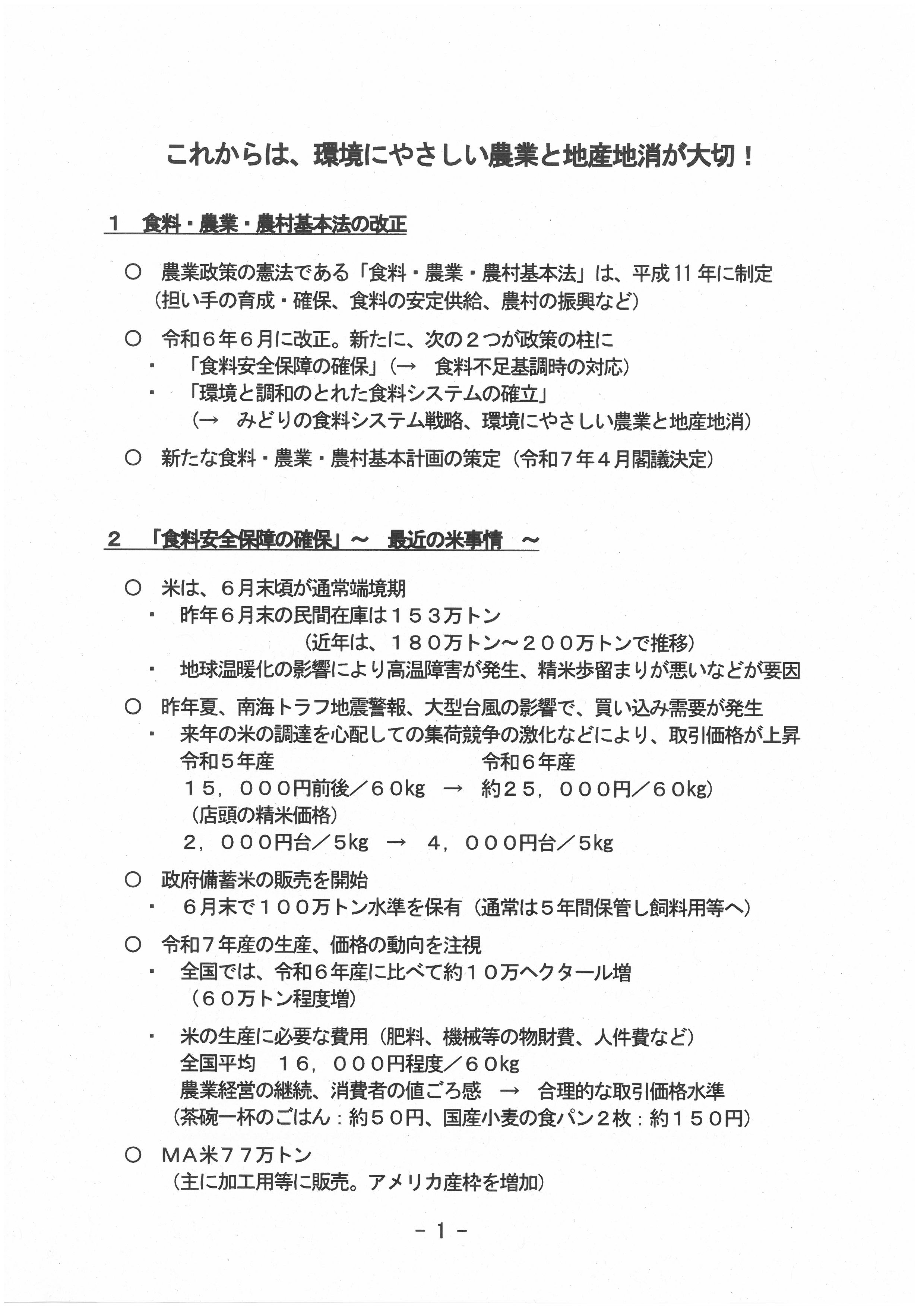

令和7年10月30日(木曜日)に、焼酎麹用米に係る打ち合わせ会が開催され、その中で、最近の米の状況について説明させていただきました。打ち合わせの中では、令和8年産に向けて焼酎メーカーの原料米のニーズ調査を行っていくといった方針の説明や、次年度も米が不足した場合の

政府備蓄米の放出に関する要望がありました。

資料⇒最近の米の状況について(PDF : 3,792KB)

消費者セミナーを開催しました!(令和7年10月28日)

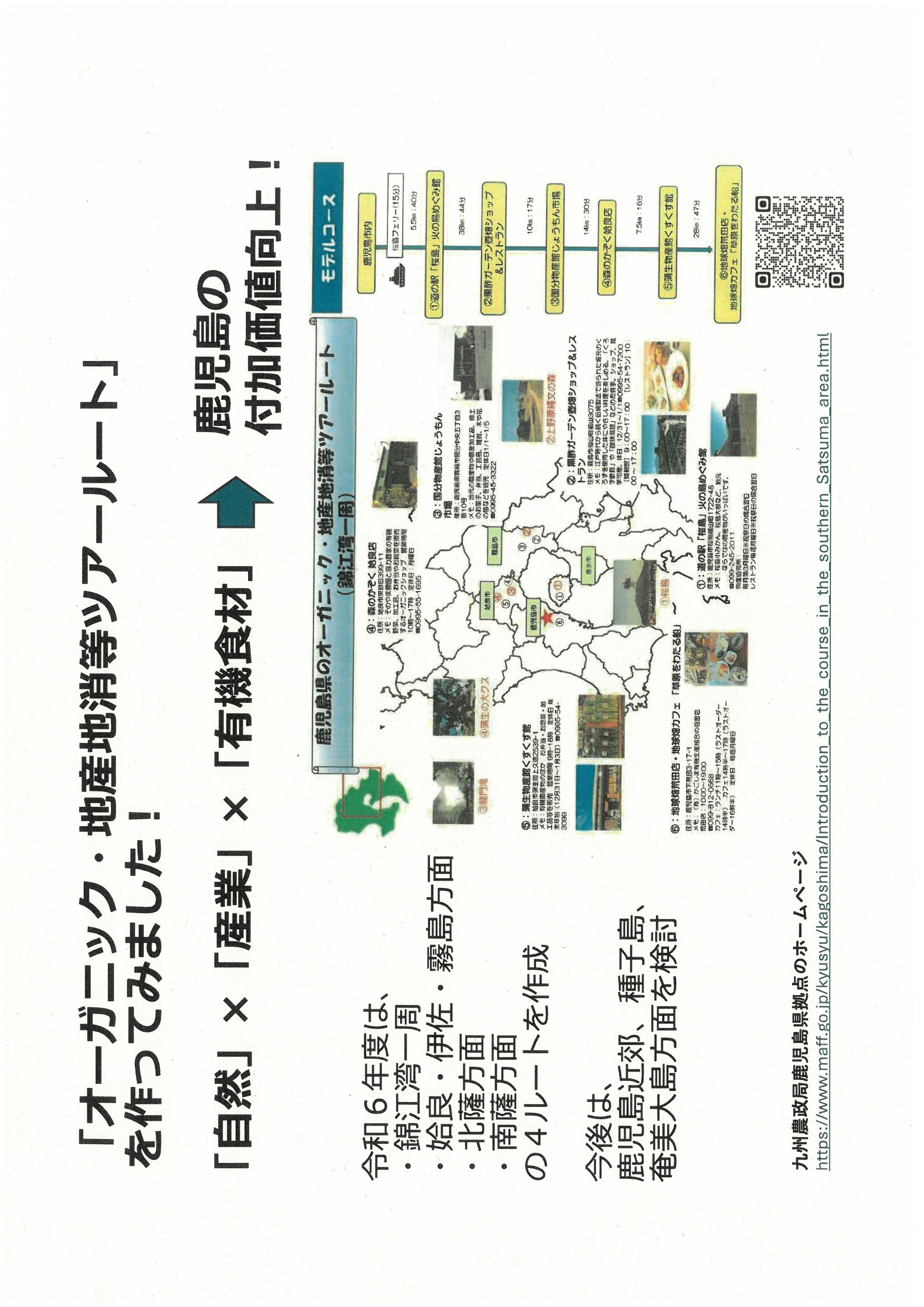

令和7年10月28日(火曜日)に、鹿児島市在住の消費者の皆さんに対して、「これからは、環境にやさしい農業と地産地消が大切!」と題して、セミナーを開催させていただきました。セミナーの中では、食料・農業・農村基本法の改正により、新たに「食料安全保障の確保」と「環境と調和のとれた食料システムの確立」が政策の柱に加わったことやその背景などについて解説しつつ、最近の米の状況、みどりの食料システムの意義や鹿児島県内での取組状況などについて説明させていただきました。参加された皆さん、ありがとうございました。説明資料はこちらから

1.

レジュメ(PDF : 75KB)

レジュメ(PDF : 75KB)2.

みどりの食料システム戦略パンフ(小中学生向け)(PDF : 941KB)

みどりの食料システム戦略パンフ(小中学生向け)(PDF : 941KB) 3.

オーガニック・地産地消等ツアールート(PDF : 281KB)

オーガニック・地産地消等ツアールート(PDF : 281KB)

鹿児島県立山川高校にて、最近の農政の動向等について講義を行いました!(令和7年10月8日)

令和7年10月8日(水曜日)、鹿児島県立山川高校において、出前授業を行いました。指宿市山川に所在する山川高校は、商業・家庭系のスペシャリストを育成する「生活情報科」と、農業系のスペシャリストを育成する「園芸工学・農業経済科」の2つの学科が設置された高校です。2学科合わせて、全校生徒は57名ですが、 先生と生徒の距離が近く、アットホームで活気のある高校です。また、令和7年度は、文部科学省の「高等学校DX加速化推進事業」を活用し、デジタル人材の育成にも力を入れています。

今回は、「園芸工学・農業経済科」の1~3年生の23名の生徒の皆さんに対し、「最近の農政の動きについて」と題して、有機農業、化学肥料・農薬の使用量を削減した環境にやさしい農業への転換の推進、地産地消の推進、鹿児島県内での取組事例等を中心に講義をさせていただきました。

講義に当たり、事前に生徒の皆さんに

(ア) 皆さんが考える農業の良いところや魅力は何だろう?

(イ) 皆さんが考える農業の課題や問題点って何だろう

のテーマを示して、班ごとに意見をまとめ、発表していただきました。

農業の良いところや魅力として、「好きな野菜が食べることができる」、「達成感が大きい仕事」、「自然と共生でき、季節のサイクルを感じる

ことができる」、「好きなものが作れ、自分の時間が確保でき、自由度が高い」等、バラエティに富んだ意見が多くありました。

また、農業の課題や問題点については、「作業が大変なイメージがある」、「農業従事者の高齢化や担い手不足」、「耕作放棄地の増加」、

「気候に影響されやすい」、「コストがかかる」、「環境に負担がかかっている」等といった実感の湧く意見がありました。

課題や問題点に関する意見に対して、「農業従事者数の減少や高齢化が進む中で、現場の課題解決に向けて、デジタル技術の導入やデータの活用と

いったスマート農業・農業DXの取組を推進しており、ドローンを活用した肥料等の散布、自動操舵のトラクターなどが実用化されて、従来の人力

だけによる農業と変わってきていること」や、「地球温暖化に対応するため、みどりの食料システム戦略の下、環境負荷低減の取組として、化学肥料

や農薬の使用量を削減した農業や有機農業を推進しており、海外のニーズ等に対し、お茶を中心に有機農業への転換が進んでいること」といったこと

をお話させていただきました。

生徒の皆さんが、農業の課題や問題点について、非常に高い問題意識を持っていることに、改めて感心させられました。

山川高校の先生方はじめ、生徒の皆さん、ありがとうございました!!

講義資料1はこちらから(PDF : 14,478KB)

講義資料2はこちらから(PDF : 249KB)

鹿児島大学農学部で講演をさせていただきました!(令和7年9月30日)

令和7年9月30日(火曜日)に、鹿児島大学農学部の1年生の皆さんに対して、キャリア教育の一環としての講義をさせていただきました。講義の中では、農林水産省の仕事をはじめ、政策の企画立案の経験などについて説明させていただきました。学生の皆さん、先生方、ありがとうございました。

講義資料はこちら→講義資料(PDF : 13,097KB)

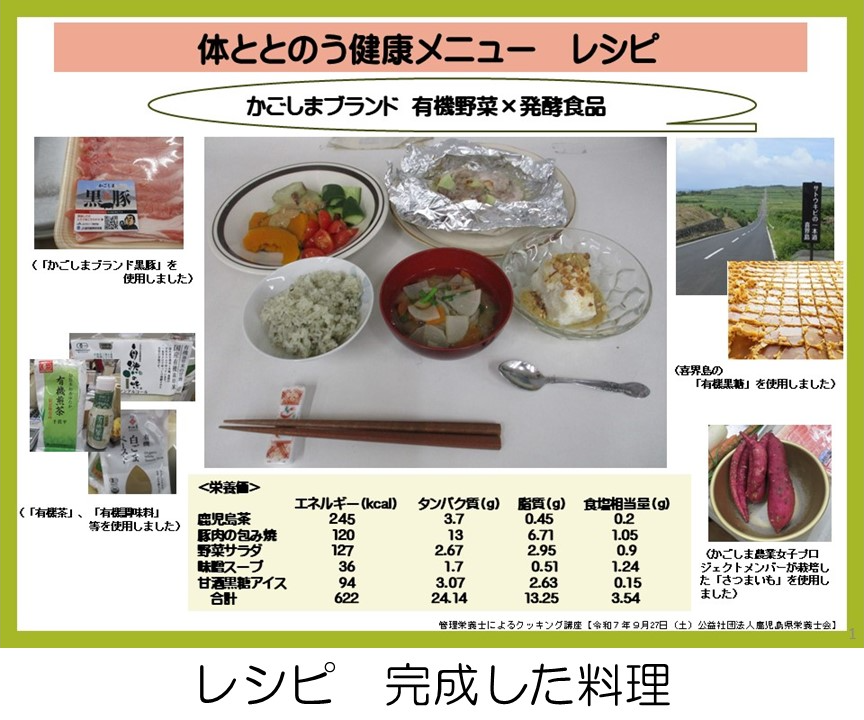

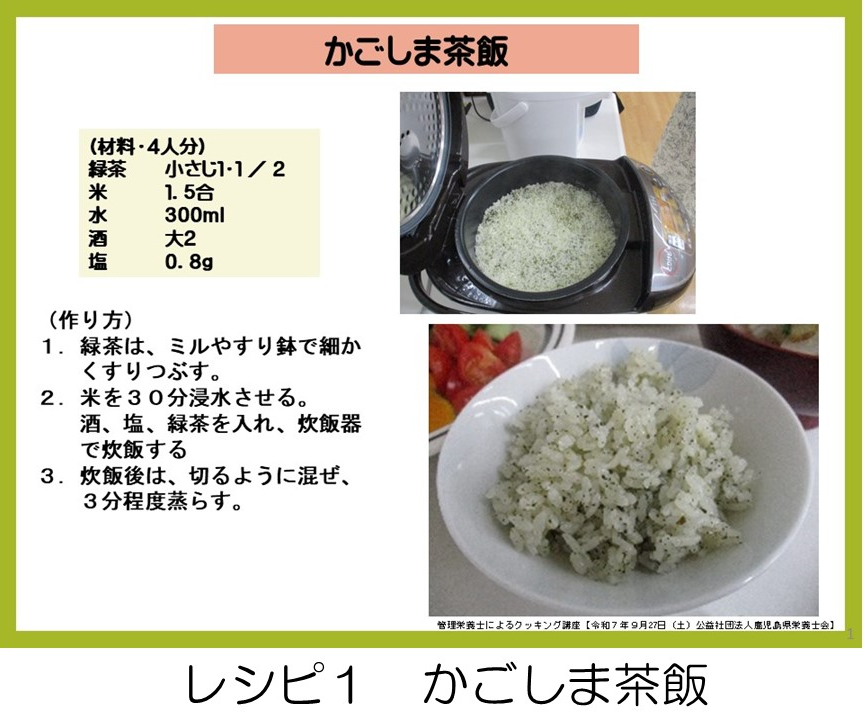

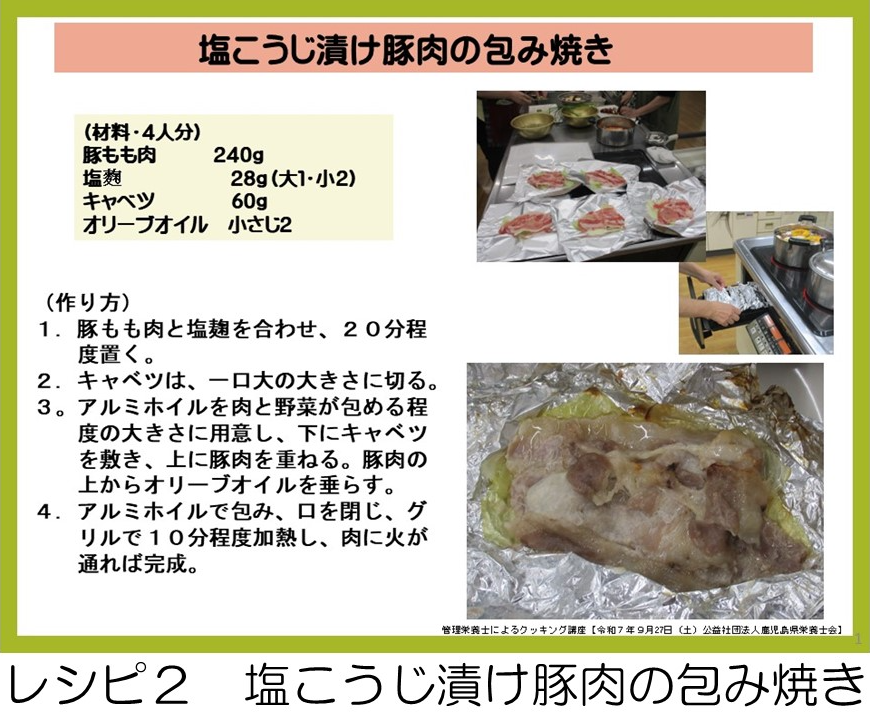

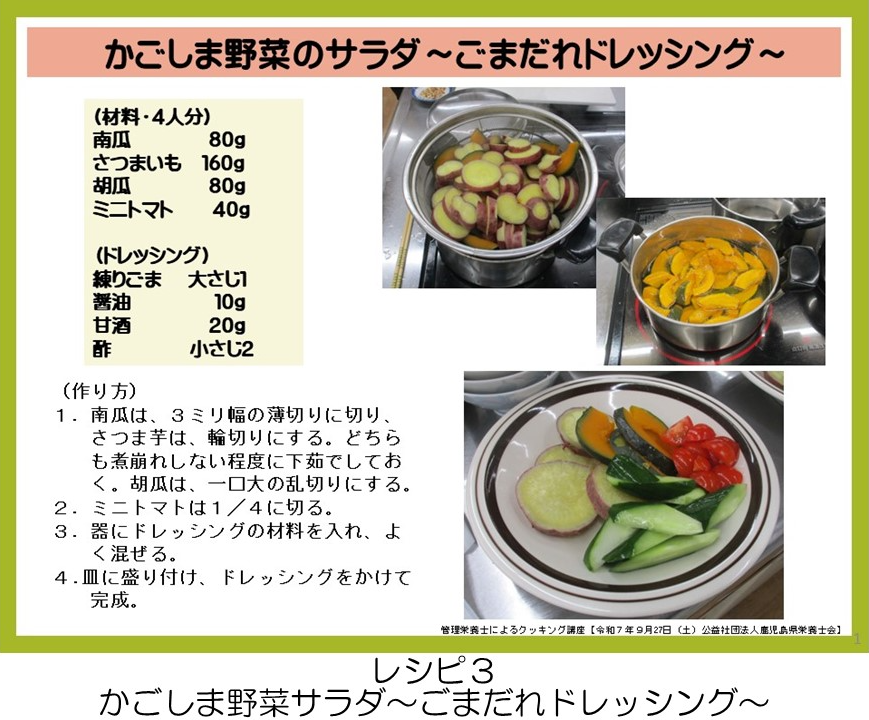

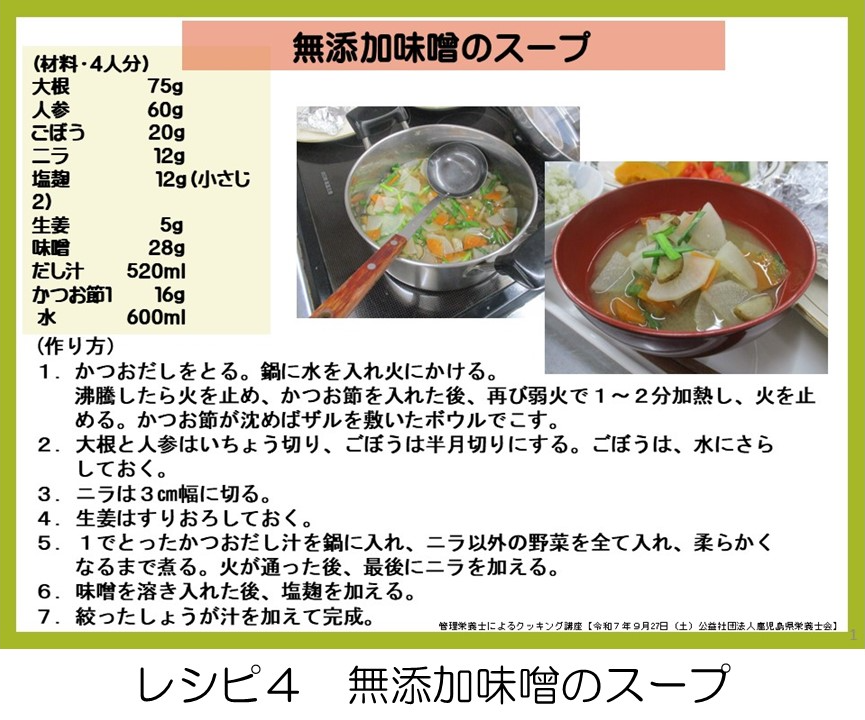

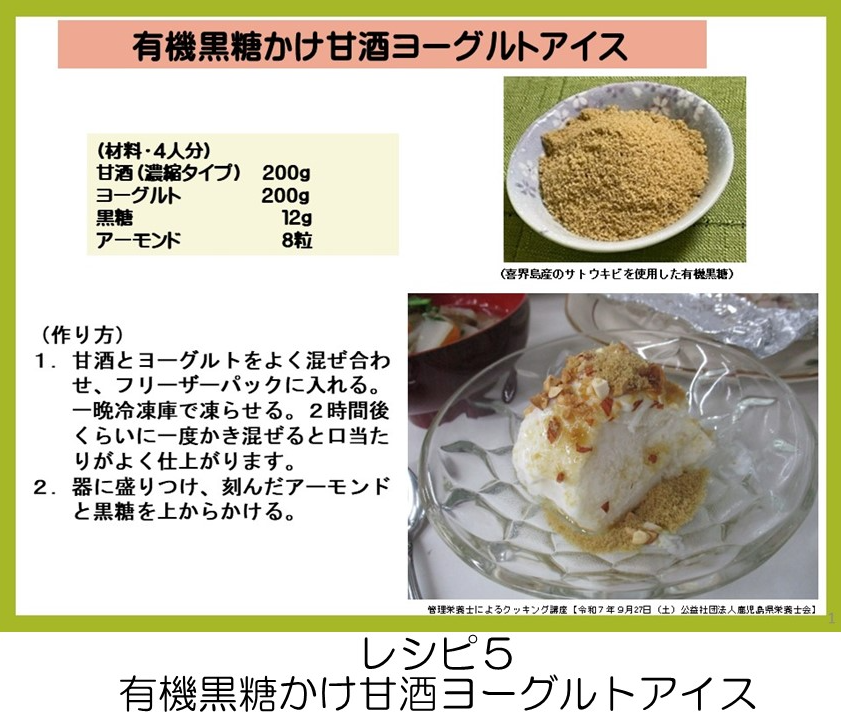

環境にやさしい農産物などを使用した料理教室を開催しました!(令和7年9月27日)

環境にやさしい農産物などを使用した料理教室を開催しました!令和7年9月27日(土曜日)に、鹿児島県栄養士会さんとのコラボ企画により、「体ととのう健康メニュー」と題して、かごしまブランド農畜産物や有機野菜、喜界島産の有機黒糖などを使用した料理教室を開催しました。

今回の教室で作られたメニューは、次のとおりです。

・鹿児島茶飯

・塩こうじ漬け豚肉の包み焼き

・かごしま野菜のサラダ~ごまだれドレッシング~

・無添加味噌のスープ

・有機黒糖かけ甘酒アイス

使用する食材は、「環境にやさしい」、「地産地消」のテーマに合せて、調味料も含めてこだわっていただきました。

試食後は、九州農政局鹿児島県拠点から、「これからは、環境にやさしい農業と地産地消が大切!」と題して講話を行いました。今回は、みどりの食料システム戦略に関する説明に加えて、米の生産流通や「食料・農業・農村基本法」の改正、鹿児島県内の取組事例、かごしまブランド、有機黒糖が出来るまで、当拠点で作成したオーガニック・地産地消ツアールート等についてもご紹介しました。

参加者からは、「とっても良い学びになりました」、「農林水産省の政策を聞く機会が無かったので、良い取組だと思います」、「今後も日本が有機農業を重視していくことを願ってます」、「お米を作ってくださる農家さんのことが知れてよかった」といったコメントをいただきました。

ご参加いただいた皆さん、鹿児島県栄養士会さん、ありがとうございました。

料理教室で作った5品のレシピは、このホームページに添付してありますので、皆さん、是非ご家庭でもお試しください!

料理教室で作った5品のレシピはこちらから。

(PDF : 1,200KB) (PDF : 477KB)

(PDF : 726KB) (PDF : 759KB)

(PDF : 806KB) (PDF : 409KB)

料理教室講話資料はこちらから(PDF : 13,864KB)

喜界島を訪問し、さとうきび生産、黒糖製造について意見交換を行いました。(令和7年7月24日)

令和7年7月24日(木曜日)に、喜界島町でさとうきびなどを生産する農業者の皆さんに対して、最近の農政の動きやさとうきびに関する情報等について説明し、意見交換を行いました。ご参加いただいた皆さんからは、農地集積やその手続、さとうきびの有機栽培の取組、黒糖の販路拡大、有機JAS認証のPRなどに関するご意見等をいただきました。ありがとうございました。

さとうきびに関する資料はこちらから⇒(PDF : 1,642KB)

さとうきびに関する資料はこちらから⇒(PDF : 1,642KB)沖永良部花き専門農業協同組合の総会に出席し、花き類の情報について説明させていただきました!(令和7年9月24日)

令和7年9月24日(水曜日)に、沖永良部花き専門農業協同組合の第17回通常総会が開催され、その中で、花き類の情報について説明させていただきました。総会に合わせて、花きの生産、販売などについての意見交換をさせていただき、台風が接近し、船が欠航した場合、花きの出荷が困難となるとい った離島ならではの物流の課題などについてご意見をいただきました。説明資料はこちらから(PDF : 5,465KB)

米の生産、流通、消費に関係する方々にお集まりいただき、「米に関する懇談会」を開催しました。(令和7年9月16日)

令和7年9月16日(火曜日)に、九州農政局鹿児島県拠点の会議室において、米の生産、流通、消費に関係する方々にお集まりいただき、「米に関する懇談会」を開催しました。

最初に、九州農政局鹿児島県拠点から、最近の米をめぐる状況等について説明を行い、その後、出席者からそれぞれご意見等を伺いました。

説明資料はこちらから(PDF : 4,606KB)

出席者からは、米政策に関連して、米の生産(担い手の確保、基盤整備、品種開発、農業参入の促進、鳥獣被害対策など)のほか、価格、流通、水田

政策の見直し、加工用米など、幅広いご意見等が出されました。

主なご意見等は、次のとおりです。皆さん、ありがとうございました。

【米の生産について】

・主食用米の価格高騰により、地域の農家の米の生産意欲は高まっている。ほとんどの農家は、田植え機やコンバインは所有しているが、乾燥調製や

籾摺りの機械は所有しておらず、当方の施設を利用することになるが、処理能力が足りなくなるのではといった課題あり。また、高齢農家も多く、

機械の更新時にリタイヤする者が続出すると考えており、5年くらい先を見通して、地域の営農体系をどうするかも考えなければならない。

・中山間地域では、農家の高齢化がかなり進んでいる。高齢農家からは「地代はいらないので、耕作してもらえないか。」といった要望ある。

鹿児島県の主食用米の生産の目安は9万トンと設定され、 これを目標に生産を誘導しているが、生産力が弱ってきているのは明らかであり、

目安を達成するのか難しい。

・主食用米の価格高騰により、地域の農家の皆さんは米の生産意欲が高まっている。一方、高齢化も急速に進んでおり、米の生産をどのようにして

集約していくのか、コストを下げていくのかが課題。

中山間地域では、小規模なほ場が多く、人手をかけても規模拡大には限界があるので、基盤整備を急いでほしい。

・ 鹿児島県は米の移入県であり、県内需要を満たすために、他県も回って米の集荷対策を行っている。県内でも、米を安定的に生産してもらう体制

を構築していくことが重要。小規模農家が多い中で、小規模農家の農地をまとめて大区画化を進めていくことが必要であり、国もそのような体制

づくりに力を入れてほしい。

・ 今後の原料米の調達をどうするかを考えているメーカーの中には、自社生産を検討したいという動きもある。地域の農家と協働して米を生産する

取組が進めば、稲作を継続する体制の構築にもつながるので、国も民間の農業参入を推進する支援を強化してほしい。

・ 学校給食などの現場をみると、おいしいご飯を食べたいという声が多い。学校給食の初期は、アメリカ産小麦でパン食が主だったが、現在は、

米飯給食が普及している。病院〇福祉施設も同様で、主食は米飯という意識は強い。物価高騰の中で、給食費など予算に制限がある運営を求められ

る場合、望ましくは、できるだけ安くて美味しい米を大量に安定的に調達できるような環境が必要。そのような米の品種を開発してほしい。

・ 中山間地域は、鳥獣被害も深刻。猟友会のメンバーも高齢化するとともに、減少しており、イノシシなどの捕獲が進まないのが現状。例えば、

捕獲の単価を上げ、捕獲を商いとして人を雇用して運営する組織を立ち上げることを支援するとか、対策を強化していかなければ、米づくりも

やがて難しくなる。

【米の価格について】

・ 米の価格が高いのは、農業経営上、利益が出るので良いことではあるが、出荷時の価格よりはるかに高い価格で流通すると、消費者の米離れになっ

てしまい、本末転倒。

・ 米の価格については、他の食品の価格が上がっていく中で、米は主食だから値上げをしないでほしいといった消費者の声も踏まえ、据え置かれて

きた経緯がある。

米も商品なので生産するには原価がかかる。

資材費や人件費等が上がれば、 米の値段も上がるのは当然。時勢に合った価格形成となるのが良い。

・ 米の価格について、消費者は、精米5kgについてどのくらいの値ごろ感で買いたいと考えているかを知りたい。極端に安い米は生産できないが、

農家もコストを下げれば、精米5kgで3千円台の米にはなるのではと考えている。

・ 米が店頭にないのは困るが、米も商品であり、生産するには経費が掛かり、農家の苦労もわかるので、少々高くても、おいしい米が食べたい。

精米5kgで5,000円の米で何食分あるのかということを消費者も考えるべき。

1食に換算すると、パンに比べれば米の方が安い。

・ 公立学校は、文部科学省の支援があるのでまだ良いが、私立学校は国からの支援がないので、米の価格が高騰すると、給食を止めるといった動きも

出てきている。

【米の流通について】

・ 今後の米政策を考えると、集荷・販売事業者の米の取扱いがどうなっているのか、どのように流通しているのかなどを把握していくことが必要。

JAなどの集荷業者は、定期的な報告義務があるが、スポットで集荷する業者については野ざらしになっているのではないか。一定の取扱量がある者

には報告を義務付け、米の流通を見える化すべき。

・ 消費者の中には、米はできるだけ安く買いたいという方も多く、当店では、そのような消費者のニーズに対応するため、政府備蓄米を販売してい

る。

政府備蓄米の販売が完了すると、それよりも高い米の仕入れが主流となる。

できるだけ、県産米を仕入れて販売したいが、安い米を求める消費者の期待に応えるためには、外国産米も店頭に並べることも検討せざると得な

い。

【水田政策の見直しについて】

・ 水田政策については、令和9年度から根本的に見直し、水田、畑に関わらず、生産性の向上に取り組む者の支援に見直すとのこと。具体的な姿は、

来年の夏には示されるような報道がある。こうした中で、現場の農家は、WCS用稲から主食用米に切り替えるといった動きもあり、そうなると、

8年産からでも、飼料作物の生産は畑に頼らなければならなくなる。

政策の見直しは、農地の利用調整にも密接に関係するので、できれば、年内にでも見直しの青写真を示してほしい。

【加工用米について】

・ 焼酎の生産量は、さつまいもの基腐病が落ち着いてきたこともあり、ここ3年くらいは増加していた。しかし、米の価格高騰の影響で、ふるい下米

も値上がりし、また、加工用米の不足もあり、焼酎の生産量は4年ぶりに下がる傾向。このような中で、政府備蓄米の加工用向けの販売も始めても

らったが、タイミングが遅く、今年の仕込みには間に合わなかった。

政府備蓄米は底をついて来ており、来年も政府備蓄米の加工用向けの販売が継続されるかは不安。焼酎原料には、さつまいも5に対して1の割合で

米を使用する。

来年に向けては、安価な加工用米の生産が拡大するよう、国の支援を強化してほしい。

・ トランプ関税との関係で、MA米については、77万トンの中で、アメリカの枠を拡大するという方針が決定されている。焼酎メーカーは、国産米の確

保が難しいときの原料米の調達を、MA米のタイ米に頼っている。アメリカの枠の拡大により、タイ米の調達ができなくなるといった問題が生じない

ように調整してほしい。

鹿児島県立農業大学校にて、最近の農政の動向等について講義を行いました!(令和7年9月1日)

鹿児島県立農業大学校にて、最近の農政の動向等について講義を行いました!令和7年9月1日(月曜日)、鹿児島県立農業大学校(日置市)において、約130名の学生の皆さんに対し、「最近の農政の動きについて」と題して講義をさせていただきました。

講義の内容として、昨年6月に施行された「食料・農業・農村基本法」の改正の背景やポイントをはじめ令和6年度の食料・農業・農村白書のトピックスから主なものを取り上げ、鹿児島県内の取組事例も紹介しながら説明させていただきました。

特に、みどりの食料システム戦略については、「みどり食料システム法」の下、環境負荷低減に関する目標や鹿児島県内での有機農業、化学肥料等の使用量を削減した農業の取組事例を紹介、説明の中では、関連する項目に合わせたクイズも出題するなど、学生の皆さんにたいへん興味を持っていただき、夏休み明けの始業式の日にもかかわらずクイズと関連する資料を見比べながら、真剣な表情で受講されていました。

説明資料(PDF : 16,444KB)

「みどりの食料システム戦略推進鹿児島ネットワーク報告会」が開催されました!(令和7年7月29日)

令和7年7月29日(火曜日)に、「みどりの食料システム戦略に関する取組の報告会」をオンラインで開催しました。報告会には、農業者、JA、流通・販売業者、有機関連団体、大学などのほか、鹿児島県や市町村の行政機関を含めて、63名の方々が参加されました。

まず、農林水産省から「みどりの食料システム戦略に関する令和7年度の取組」について説明を行った後、生産・流通・消費の分野から代表して、4名の方から、取組事例を発表していただきました。

取組事例の発表内容等について、簡単にご紹介します。

【施設ピーマンにおけるIPMの取組(JAそお鹿児島ピーマン部会 天敵研究会会長 下前泰雄氏)】

・ 就農当時、化学農薬を散布する際に、大量の農薬を体に浴びながら作業することに対し、ショックを受けた。このため、化学農薬を散布しない農法

について試行錯誤した。

・ IPM農法は、害虫(アブラムシ等)に対し、化学農薬ではなく、スワルスキーカブリダニ、タバコカスミカメ、ヒメカメノコテントウ等の天敵を

活用した防除方法。天敵を誘引し、定着・増殖を助けるインセクタリープラント(ソルゴー、ゴマ、クレオメなど)を活用することが肝。

・ また、蛾の幼虫に対しては、フェロモン剤を設置して、交尾を攪乱することによって発生を防いでいる。

【南九州市における有機農業の推進(南九州市役所農業振興課 農業技術指導監 下沖美幸氏)】

・ 南九州市では、茶の有機栽培は県内トップクラスであるが、野菜や水稲では低調であることから、有機農業栽培技術研修会(座学と現地研修)を

独自で開催した。

・ 研修会のアンケートでは、研修への参加理由として、「有機農業での単収や品質を向上させたい」、「仲間作りがしたい」等の回答が多かった。

また、「研修会を継続してほしい」、「オーガニック給食を進めてほしい」、「有機農業で成功している経営事例を紹介してほしい」などの

有機農業に前向きな意見が多かった。

【環境と身体にやさしい農産物の販売等の取組(株式会社ハルタ 代表取締役社長 春田晃秀氏)】

・ 自分自身がアトピーやアレルギーで苦しみ、妹を免疫障害で亡くした経験がある。

・ こうした中で、ある有機農業者との出会いから、食の安全・安心の大切さを再認識した。健康は失ってからでは取り戻せないため、

環境や身体にやさしい食材を数多く取り扱っている。

・ 店舗では、農業者の写真やコメントを記載するなど、工夫を凝らしたポップを掲示しての販売や、シェフによる有機野菜の料理ゼミ、予防医学の

先生方などによる食と健康の講座、保育園とのオーガニック給食などにも取り組んでいる。

【地産地消の推進と菜園(さえん)畑の拡大(鹿児島県栄養士会 川辺地区栄養士会会長 鮎川ゆり子氏)】

・ 最初は、小麦を蒔くところから、収穫までの一連の作業を親子で体験してもらう「実から実への命のつなぎ」の活動から始めた。

・ 収穫した小麦は、来年の種を残して、余った実が私たちの食料となる。このことは、体験しないとなかなか実感することができない。

・ 現在、無農薬・無化学肥料の畑で、子ども達と野菜を育てる活動も行っており、そこで採れた野菜は、やさしい味がして野菜嫌いの子供もよく食

べてくれる。

・ また、「さえん畑広げ隊」を結成し、さえん畑で採れた種や苗の配布を行い、さえん畑を広げる活動を行っている。

※さえん(菜園)畑とは、鹿児島弁で、自宅前で自家用の野菜を育てる菜園のこと。

【主な質疑応答】

・ お客様は、有機農産物であっても、見栄えが良いものや包装の仕方、美しさなどを求めて購入されているのか。

・ →有機農産物でも見栄えは重要。袋詰めやトリミングなどの見せ方は工夫している。

見栄えは悪くても、品質は変わらないので、有機農産物等を自然と選んでもらえるような情報発信が必要と考える。

・ 消費者は、つい見栄えが良いものを選んでしまうが、自分で栽培することで、少々の見栄えの悪さや虫食い等を許容できるようになったという話

を聞く。今後、さえん畑を広げるための考えを聞かせてほしい。

・ →料理教室、学校での授業などでは、さえん畑で採った種・苗等を使って説明したり、プランターなどでも野菜を栽培することができることを

伝えている。また、オーガニックイベントでは、さえん畑で採れたものを試食してもらうなどの活動を行っている。

今後も様々なイベントで、さえん畑の取り組みを広げていきたい。

2時間の会合予定でしたが、時間を超過して質疑応答が続き、有意義な意見交換会となりました。参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

環境にやさしい農産物のPR販売(Aコープいしき店)を行いました!(令和7年7月27日)

鹿児島市内の「Aコープいしき店」では、7月27日(日曜日)に、JAいぶすきオクラ部会が生産したIPM栽培オクラ(IPMオクラ)を対象に、環境にやさしい農産物のPR販売を開催しました。IPM栽培とは、天敵などを活用して病害虫の発生を抑える栽培方法

当日は、JAいぶすきのオクラ部会担当者と指宿市農政課の職員による、対面販売と合せて、オクラの浅漬けやお浸しの試食販売も行われ、多くの方が新鮮なIPMオクラを買い求めていました。

買い物に訪れた消費者からは、「これからも安心・安全の農産物づくりを頑張ってください(60代女性)」、「有機栽培の野菜を購入したいが、価格が高いので安い時に購入している(60代女性)」、「安全・安心な物を買いたいので価格差は気にしない。(70代女性)」、「(環境にやさしい農産物について)知らないことだったので、もっと、いろんなところでPR活動をお願いしたい(50代女性)」といった声が聞かれました。

当日、準備されたIPMオクラは、昼過ぎには完売し盛況のうちに終了しました。

皆様も、IPM栽培農産物や有機農産物など環境にやさしい農産物を選択肢の一つに加えてみませんか。

「オーガニックビレッジ意見交換会」(かごしま有機農業推進協議会主催)が開催されました!(令和7年7月31日)

令和7年7月31日(木曜日)に、鹿児島市都市農業センターにおいて、鹿児島県内で有機農業等を広げ、オーガニックビレッジの取組を推進することを目的とした「オーガニックビレッジ意見交換会」(かごしま有機農業推進協議会主催)が開催されました。

会には、協議会メンバー14名のほか、行政関係者など31名が参加されました。

はじめに、本会会長の今村君雄氏の開会挨拶を受け、続いて、九州農政局鹿児島県拠点から、「オーガニックビレッジの推進について~これからは、環境にやさしい農業と地産地消が大切!~」と題し、慣行栽培から有機栽培への転換の考え方及び有機農業等を広げるための主な支援策などについて説明を行いました。

次に、すでにオーガニックビレッジ宣言を行っている「南さつま市」と「姶良市」の取組事例と今後の方向性について、発表が行われました。

【南さつま市の取組】

・ 南さつま市は、令和4年度に、オーガニックビレッジ宣言を行いました。令和2年に、「ありのまま分校」という自然農法体験学校が中心となって、

自然農法・オーガニック野菜推進委員会を設立し、オーガニックビレッジ宣言に向けての取組をスタート。取組の大きな柱は、新規就農者の増と

学校給食への取組であり、市長が主導し、農業者をはじめ、行政機関や農業高校が一体となって取組をサポートしています。すでに3年が経過し、

国の補助事業による支援は終了しましたが、更なる推進に向けて、市単独事業により取組が継続されています。

【姶良市の取組】

・ 姶良市は、令和6年度に、オーガニックビレッジ宣言を行いました。有機農業者が組織する姶良有機部会が中心となり、JAや行政機関が連携し、有機

農業の面積拡大や販売量の拡大、有機農業者の増加を目指しています。今後は、姶良市の土壌や気候に合った品目を選び、安定生産を目指します。

また、飲食店での有機野菜の提供を推進します。

両市とも、有機農業等を広げていくためのポイントとしては、まずは核となるキーパーソンを育てることが重要であり、横展開を進めるため、JA、行政等のサポートが必要との説明がありました。

【主な質疑応答】

・ 「ありのまま野菜」の生産基準はあるのか。

→自然農法・オーガニック野菜推進委員会の会員が生産したもの。

・ 南さつま市でオーガニックへの取組が進んだ経緯は?

→「ありのまま分校」という核となる取組がもともと存在していたことが大きい。また、市を越えて広く取り組みを進めたことにより、新規就農者

が増加。生産物を学校給食へ納入する仕組みも構築。

・ なぜ、姶良市では有機農業がさかんになったのか。

→かごしま有機生産組合の発起人である農業者が主体となって姶良有機部会が発足。また、JAが集出荷を担っていることや行政機関のPRによる効果

も大きい。

・ 慣行栽培の方々と共存しながら、有機農業を推進するにはどうすれば良いか?

→環境問題への関心は高いので、環境にやさしい農業と地産地消の推進というアプローチの仕方もある。消費者サイドで、化学肥料・農薬の使用量

を抑えた農業や有機農業のニーズが高まれば、それに応じて、栽培方法の転換も進めやすい。鹿児島県は畜産県であり、堆肥も豊富に生産

できる。

まずは、化学肥料を低減し、堆肥を活用するなど、循環型農業の取組から推進してはどうか。

2時間の会合予定でしたが、時間を超過して質疑応答が続き、有意義な意見交換会となりました。

鹿児島県酒造組合の幹事会で、最近の米の状況について説明させていただきました。(令和7年7月25日)

令和7年7月25日(金曜日)に、鹿児島県酒造組合の幹事会が開催され、その中で、最近の米の状況について説明させていただきました。出席された方からは、「令和7年産の加工用米の契約は、昨年の6割程度になるとのこと。主食用米の取引価格の高騰が続くと、令和8年産の加工用米も、契約数量が大幅に減るのではと危惧している。」といった心配の声がありました。

資料⇒最近の米の状況について(PDF : 3,987KB)

「南九州市有機農業栽培技術研修会」(南九州市主催)が開催されました❕(令和7年6月23日)

令和7年6月23日(月曜日)に、霜出げんき館(南九州市知覧町)において、「南九州市有機農業栽培技術研修会」(南九州市主催)が開催され、南九州市内の農業者20名のほか、行政関係者など計30名が参加されました。室内研修では、

1. 鹿児島県(姶良・伊佐地域振興局)から、「有機農業のポイント」について、有機農業の本質は土を健康にすることであるなど

の説明がありました。

また、害虫の基礎知識では、季節毎に害虫の発生を予察し、防虫ネット等での害虫対策を行う。また、害虫等が発生した場合、

どの害虫が発生しているのかを観察することも大切だといった説明がありました。

2. (有)かごしま有機生産組合から、「有機農業で使える技術等」について、施肥技術では魚粉や油粕を原料にした液肥の利用、雑

草対策では太陽熱消毒技術の利用、害虫対策では天敵を呼び寄せる植物の利用などの説明がありました。

3. 南九州市農業振興課から、農作業の安全、農作業中の熱中症対策、みどりの食料システム法の認定の概要等について情報提供が

ありました。

現地研修では、(有)かごしま有機生産組合の実証試験として、白ネギの栽培に当たって、雑草抑制や、夏場の地温上昇を防ぐため、白ネギの畝間に緑肥作物(ヘアリーベッチ、オオムギ等)を播種していることの説明がありました。

緑肥作物は、育ち過ぎると、白ネギの生育を阻害するので、ある程度成長した段階で、刈り倒します。なお、刈り倒した緑肥作物は、畝間の土の乾燥防止にも役立つそうです。

\鹿児島県内初/

環境にやさしい農産物の見える化「みえるらべる」の取組事例について

農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」に基づき、化学肥料・化学農薬の使用量を抑えた農業や、有機農業といった環境にやさしい農業への転換を推進しています。こうした中で、消費者からは、「どれが環境に配慮した農産物かわからない」といったご意見をいただいています。そこで、どの農産物が、環境に配慮して生産されたものなのかを一目で分かるようにするため、「みえるらべる」の取組を始めました。具体的には、「温室効果ガス削減への貢献」と「生物多様性保全への配慮(※米に限る)」を星の数で表したものです。

「まるよし農産」(阿久根市)の取組をご紹介します。

「まるよし農産」では、主食用米を栽培する際に、堆肥の施用(化学肥料の散布ゼロ)や、中干しの延期(メタンガス排出の削

減)を行うことで、温室効果ガス排出量の削減貢献率が20%以上となり、3つ星★★★を取得しました。

また、 化学農薬・化学肥料の使用量の低減(5割以上減))や中干し延期を行うことで、生物多様性保全への配慮の取組が2得点と

なり、2つ星★★を取得しました。

「みえるらべる」が表示された農産物を選ぶことで、消費者の皆様も環境負荷の低減に貢献することができます。

そのような農産物を店頭で見かけたら、是非、手に取ってみてください!(^^)!

(取組のきっかけ)

・先進事例のYouTubeを見たことがきっかけで、「みえるらべる」の存在を知り、現状の取組のまま「みえるらべる」に

登録できると考えたこと。

・「みえるらべる」は、無償で登録・表示できること。

(環境にやさしい取組の内容)

温室効果ガス削減の取組★★★

・鶏糞堆肥の施用(化学肥料の散布ゼロ)

・中干しの延期(メタンガス排出の削減)

生物多様性保全の取組★★

(みえるらべるの課題)

・「みえるらべる」の認知度が低く、販売先に認知されていないこと。

(今後の展望)

・引き続き、イネが本来持つ力に合わせた管理を行い、環境に配慮した生産を継続したい。

・地域の担い手として、地域のコミュニティを作りたい。

環境にやさしい農産物などを使用した料理教室を開催しました!(令和7年6月21日)

令和7年6月21日(土曜日)に、鹿児島県栄養士会さんとのコラボ企画により、「初めてでも簡単ジビエ料理」と題して、有機野菜やIPMオクラ等の環境にやさしい農産物及び暑さに強く品質が低下しにくい米(「あきの舞」)を使用した料理教室を開催しました。今回の教室で作られたメニューは、次のとおりです。

・ご飯(あきの舞)

・鹿肉スペアリブ

・猪肉のみそ漬け

・ひよこ豆のサラダ

・卵スープ

使用する食材は、「環境にやさしい」、「地産地消」のテーマに合せて、鹿児島県内産を準備するなど、こだわっていただきました。

試食の時間には、九州農政局鹿児島県拠点から、「これからは、環境にやさしい農業と地産地消が大切!」と題して講話を行いました。今回は、みどりの食料システム戦略に関する説明に加えて、米の生産流通や「食料・農業・農村基本法」の改正、鹿児島県内の鳥獣被害の状況、当拠点で作成したオーガニック・地産地消ツアールート等についてもご紹介しました。

参加者からは、「鹿児島の安全な食料を日本中に広めてほしい」、「米については生産者がそれなりの収入を得られるよう消費者も価格面で協力すべき」、「講話内容を小学校や地域の集まりで話してほしい」といったコメントをいただきました。

ご参加いただいた皆さん、鹿児島県栄養士会さん、ありがとうございました。

「鹿肉のスペアリブ」と「猪肉のみそ漬け」のレシピは、このホームページに添付してありますので、皆さん、是非ご家庭でもお試しください!

講話資料⇒これからは、環境にやさしい農業と地産地消が大切!(PDF : 4,304KB)

「鹿肉のスペアリブ」と「猪肉のみそ漬け」のレシピはこちらから⇒「鹿肉のスペアリブ」と「猪肉のみそ漬け」のレシピ(PDF : 207KB)

「全国モーモー母ちゃんの集い」が開催されました!(令和7年6月19日~20日)

令和7年6月19日(木曜日)~20日(金曜日)に、全国牛飼い女子サミット「第12回全国モーモー母ちゃんの集いinかごしま」が、鹿屋市で開催されました。「全国モーモー母ちゃんの集い」は、全国各地から畜産業を担う女性、すなわち“牛飼い女子”たちが集い、情報交換や交流をするため、自ら企画・運営されているものです。

今回は、北海道から沖縄県まで、約270名の牛飼い女子たちが集い、会場は、熱気と華やかさに包まれていました。

本会は、

1.肉用牛を生産する女性農業者の体験発表、

2.鹿児島県で活躍されている獣医師の基調講演、

3.参加者が自由に想いを語るみんなでつなごう1分間スピーチ、と進行され、アットホームな雰囲気の中にも熱い想いが感じられる会でした。

次回の開催地は、北海道に決まりました。これからも、牛飼い女子たちの活躍が楽しみです。

また、会場では、かごしま農業女子プロジェクトがブースを出展し、プロジェクトメンバーが生産した農産物の加工品や、野菜で染めたスカーフなどを販売しました。商品の特徴やレシピ、農業女子プロジェクトの取組などについて、お客様と会話をしながらの販促は、お客様にも喜んでもらえたようです。

「全国モーモー母ちゃんの集い」とは、

全国各地から、畜産業を担う女性が集い、将来の畜産業への思いや日々の取組などの情報交換を行い、日本の畜産業発展に想いを寄せ語らう場。平成12年に兵庫県で始まり、2年おきに全国持ち回りで開催され、今回が第12回となりました。

会場の様子(全国から集まった牛飼い女子の熱気が充満しています。)

実行委員長の挨拶(上別府さんは、かごしま農業女子プロジェクトの副代表を務めています。)

体験発表(窪田さんは、かごしま農業女子プロジェクトの代表を務めています。)

かごしま農業女子プロジェクトの出展ブース

(お茶、鷹の爪、にんにく、ハーブ、らっきょう等)

「令和7年度日置地区地域女性団体研修会」でみどりの食料システム戦略関係の講演をさせていただきました! (令和7年6月17日)

令和7年6月17日(火曜日)に、日置市内で、令和7年度日置地区地域女性団体研修会が開催され、約70名の方が参加されました。九州農政局鹿児島県拠点から、「これからは、環境にやさしい農業と地産地消が大切!」と題して、米を取り巻く状況、食料・農業・農村基本法の改正、みどりの食料システム戦略の意義、鹿児島県拠点の取組等について、お話をさせていただきました。

その後のグループワークでは、「自産自消を高め支えていける取組について考える」とのテーマで、それぞれの地域での取組の情報交換が行われました。参加された方からは、「政府備蓄米は何年産まで保管されているのか」、「自分でも、プランターなどで野菜を作っているが、うまくいかない場合はどうすれば良いのかを知りたい」などの質問がありました。

参加者の皆さん、ご清聴ありがとうございました。

ファイルの容量が大きいため、資料は分割して掲載しています。

添付資料⇒資料1 (まずは、米のお話から)(PDF : 2,109KB)

資料2 (「環境と調和のとれた食料システムの確立」)(PDF : 8,463KB)

資料3 (みどりの食料システム戦略の取組の実践) (PDF : 26,453KB)

資料4 (バランスの良い食生活や地産地消も大切! )(PDF : 3,360KB)

「集落営農活性化に向けた第42回集落営農研究会」(鹿児島県集落営農研究会主催)が開催されました❕(令和7年6月4日)

令和7年6月4日(水曜日)に、JA鹿児島県中央会において、「集落営農活性化に向けた第42回集落営農研究会」(鹿児島県集落営農研究会主催)が開催され、鹿児島県地域振興局を含む関係者約20名が参加(オンライン参加を含む)されました。その中では、鹿児島県経営技術課から集落営農の組織化(連携・合併含む)・法人化に関する施策の説明、鹿児島県地域振興局集落営農担当から集落営農の活性化に向けた取組状況等について説明がありました。

鹿児島県拠点からは、「集落営農に対する指導等について」と題して、集落営農の政策的位置づけや集落営農に対する問題意識、今後の指導等の考え方についての説明を行うとともに、他県における集落営農の合併事例を紹介しました。

参加者からは、経営所得安定対策に加入している集落営農に対する指導等の進め方についての意見があり、次回(11月頃開催予定)の研究会までに、まずは、拠点において、該当する集落営農に対し情報収集を行い、現状を把握し、将来の方向や課題等を明確にした上で、今後の指導等をどう進めるかを検討することとされました。

鹿児島県拠点の講演資料⇒集落営農に対する指導等について(PDF : 4,302KB)

IPMを活用した環境に優しい農業の取組事例について(令和7年5月23日)

JAいぶすきのエコオクラグループでは、農薬の使用を低減し、天敵となる昆虫等を活用した病害虫防除法であるIPM農法を活用したオクラのハウス栽培と露地栽培を行っています。今回は、JAいぶすき東部ブロック本部農産課の次長及び指導員から、取組状況やIPMの活用法についてお話を伺いました。JAいぶすき管内では、このIPM技術を活用し、現在23名の農業者がハウス栽培と露地栽培によるオクラを生産しています。今回は、その効果的な取組等について、ご紹介します。日時:令和7年5月23日(金曜日)

場所:指宿市

対応者:JAいぶすき東部ブロック本部農産課 課次長 飯伏満博

同 園芸振興協議会 オクラ部会長 指導員 諸留駿平

〇 部会について

部会は現在23名の方が加入しており、延べ栽培面積は6.4haです。

部会は平成26年に、鹿児島県農業開発総合センター研究員の指導のもと、IPMの導入を開始しました。会員の多くは、みどりの食料システム法の認定を受けている農業者です。指宿市や県南薩地域振興局と連携しプロジェクトチームを立ち上げ、会員も徐々に増えていきました。こうした中、JAいぶすきでは、新規参入者にも取り組みやすくするため、栽培マニュアルである「オクラ栽培基準表(IPM用)」を作成しました。また、YouTubeでも説明動画を配信しています。

←説明動画はこちら

←説明動画はこちら

部会の特徴的な取組としては、露地栽培でのIPM農法です。これが可能となった背景には、JAいぶすきの指導により、畑地の集約・団地化を行い、使用する農薬や肥料を統一したこと、また、霜の降りない温暖な地域特性があることが挙げられます。露地でのIPM農法を行った結果、周辺から天敵となる昆虫が集まる傾向もあることが分かってきました。

(IPMへの取組)

・土着天敵のテントウムシ類、寄生蜂、ヒラタアブ等を活用するほか、一部、コレマンアブラバチ、ヒメカメノコテントウ、スワルスキーカブリダニを天敵資材として購入し、天敵利用による防除を行っています。

・アブラムシ等が好む植物を畑やハウス周辺に植え、その天敵を呼び込むバンカー法を導入して減農薬、省力化に取り組み、農薬散布は慣行栽培が7回のところを、2~3回に減少している結果となっています。バンカーとしては、ソルゴー、ソバ、エンバクを使用しており、ハウスと露地で栽培時期が異なるため、生育に合わせて播種しています。

(特徴的な取組)

・消費者への認知度を高めるため、5月の連休に価値の創出と販売価格への反映に取り組むため、「道の駅いぶすき彩花菜館(さかなかん)」でのPR販売を実施しました。

・販売期間中は、ミニのぼり旗や動画、POP等を用いて販売コーナーを設置し、アンケートを行いました。

(今後の展望)

・現在、旧指宿市での取組が中心ですが、今後は、南薩地域全域まで範囲を広げ、農業者の取組を拡大していきたいと考えています。また、市の特産であるスナップエンドウへの活用へも繋げていきたいと思います。

・エコオクラの認知度を上げるため、今後さらに、特に消費者をターゲットに、道の駅や販売店でのPR活動を行いたいと考えています。

令和7年度地域プランナー会議に出席させていただき、最近の農政の動きについて(6次産業化関係を中心に)説明させていただきました。(令和7年5月14日)

令和7年5月14日(水曜日)に、令和7年度地域プランナー会議に出席させていただき、最近の農政の動きについて(6次産業化関係を中心に)と題して、食料・農業・農村基本法の改正、新たな食料・農業・農村基本計画のポイントのほか、多様な地域資源を活用した付加価値創出(農山漁村の6次産業化)の推進、地域資源活用価値創出に関する支援策などを説明させていただきました。説明資料(PDF : 7,490KB)

令和7年度の鹿児島県農業再生協議会総会に出席させていただき、米の需給状況の現状等について説明をさせていただきました。

総会に出席された方からは、主食用米の価格が高騰している状況の下、これまで加工用米を生産していた農業者が主食用米の生産にシフトすれば、焼酎用原料等の加工用米の確保ができるのか心配。政府備蓄米制度などを利用して、主食用米だけでなく、加工用も含めて、需給と価格の安定が図られるようにしてほしいといった意見がありました。総会説明資料(PDF : 4,380KB)

令和7年度第1回経営所得安定対策等担当者会議で、米の需給状況の現状等について説明してきました。(令和7年4月24日)

令和7年4月25日(金曜日)に、鹿児島市で令和7年度第1回経営所得安定対策等担当者会議が開催され、その中で、米の需給状況の現状、加工用米の留意点、水田政策の見直しの方向性(概要)、新たな食料・農業・農村基本計画のポイント等について情勢を報告するとともに、経営所得安定対策等の事務処理等について説明させていただきました。参加された方からは、「水田政策を根本的に見直すとのことだが、今後どうなるのか不安であるといった農業者から問い合わせが多数来ている。令和7年、8年に、連作障害を回避する取組をしなかった場合、令和9年以降はどうなるのか、ペナルティがあるのか。連作障害を回避する取組もしない者と国の指示どおりに対応した者で、不公平にならないように、一貫性のある仕組みにしてほしい。」、「加工用米の基準単収の設定について、国は、これまで地域農業再生協議会ごとの単収設定を指導されていたと記憶している。農業者別の単収設定は、いつから出来る様になったのか。市町村ごとにバラつきがあるといけないので、統一した指導をお願いしたい。」などの意見や要望がありました。

これに対して、「令和9年以降は、水田・畑に関係なく、麦、大豆、飼料作物を対象に、生産性の向上を支援するといった方向性が出されている。令和7年、8年は、それを念頭に置いて、土壌改良剤の投入など連作障害を回避する取組を行うこととしたと認識している。農業者に対しては、そのように説明してほしい。将来を見据えた一貫性のある説明が出来るような考え方が示せるようにしたい。」、「現行の加工用米制度は、平成16年産から開始している。その時点から、基準単収の設定に当たっては、農業者ごとの客観的なデータを活用して設定できるようにしている。令和6年産のように、作柄が悪いときの場合、農業者の実力に合わない基準単収の設定になっていると、十分な出荷ができないといった問題が発生しているとの声があった。このため、あえて、農業者ごとに基準単収を設定できることが通達上も明記されていることをお知らせしている。」といった回答をさせていただきました。

資料1-1 米の需給状況の現状等について(PDF : 7,556KB)

資料1-2 畑作物の直接支払交付金(PDF : 1,654KB)

資料1-3 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(PDF : 2,177KB)

令和6年度のみどりの食料システム戦略に関する取組のオンライン報告会を行いました!(令和7年4月21日)

令和7年4月21日(月曜日)に、令和6年度のみどりの食料システム戦略に関する取組の報告会をオンラインで開催しました。報告会には、鹿児島県や市町村の行政機関をはじめ、栄養士会、JA、卸売業者、スーパー、金融機関、有機関連団体など、約30の団体・企業の方々が参加されました。鹿児島県拠点からは、「最近の農政の動き」として、新たな食料・農業・農村基本法のポイント、みどりの食料システム戦略の意義などについて説明しました。

また、令和6年度の取組の報告として、化学肥料・農薬使用の低減や有機農業の研修、料理教室・セミナー、環境にやさしい農産物のPR販売の結果や、イベント参加者へのアンケート結果を報告しました。

アンケート結果では、「みどりの食料システム戦略を知らない。」という方が過半を占めていたことや、「有機農産物は知っているけど、IPMやK-GAPについては知らない。」といった回答が多かったことも紹介しました。

こうした結果も踏まえて、令和7年度は、

・ 環境に環境にやさしい農業に興味を持っていただく方を増やしていくため、現在の「みどりの食料システム戦略推進鹿児島連絡協議会」を「みどりの食料システム戦略推進鹿児島ネットワーク」に改称し、広く会員を募集することとしたこと

・ 県や関係者の取組を支援する観点から、農業者等に対する現地研修、消費者向けセミナー、環境にやさしい農産物のPR販売、オーガニック・地産地消等ツアールートの更新等を企画する考えであること

を報告させていただきました。

鹿児島県からは、「今年度市町村等と連携して、みどり認定やグリーンな栽培体系への転換を推進するみどりトータルサポートチームの体制を整えていきたい。」などのコメントがありました。

参加していただいた皆さん、ありがとうございました。

みどり報告会用資料(PDF : 10,510KB)

第70回南日本広友会で、みどりの食料システム戦略関係の講演をさせていただきました!(令和7年4月15日)

令和7年4月15日(火曜日)に、鹿児島市内で、第70回南日本広友会の総会が開催され、県内の食品産業をはじめ100名を超える会社の方々が参加されました。そこで、九州農政局鹿児島県拠点から、「みどりの食料システムの実現に向けて~私たちが意識すべきこと、取り組めること~」と題して、食料・農業・農村基本法の改正、みどりの食料システム戦略の意義、鹿児島県拠点の取組等についてのお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。

南日本広友会講演資料(PDF : 15,354KB)

「MBCマーケティング懇談会」で講演をさせていただきました!(令和7年4月8日)

令和7年4月8日(火曜日)に、鹿児島市内で、MBC南日本放送主催の「MBCマーケティング懇談会」が開催され、食品メーカーなどの食に関する業種の方をはじめ、金融関係など、様々な会社の方々が参加されました。そこで、九州農政局鹿児島県拠点から、「これからは環境にやさしい農業と地産地消が大切」と題して、食料・農業・農村基本法の改正、みどりの食料システム戦略の意義、鹿児島県拠点の取組などについてのお話をさせていただきました。

参加者からは、「政府備蓄米の放出を始めたが、なかなか価格が下がらない。どのように考えているのか。」、「農業者に補助金を出して米の生産を抑制しているとの報道があるが、そのような政策を続けるのは現状と矛盾していないか。」との質問がありました。

それに対し、「現在、政府備蓄米21万トンが流通し始めているが、流通の滞り・不足感が解消されないのであれば、追加的に放出することも考えられる。需給が安定すれば、価格も安定していくと考えている。」、「減反政策は見直したものの、現場では米の生産増に伴う価格下落の不安感が根強く、米の生産を抑制することが推進されているのが実態である。鹿児島県では、農業者の皆さんに関係機関を通じて、鹿児島県民が食べる米は県内で生産することを推進している。」といった回答を行いました。

参加された皆さん、ご清聴ありがとうございました。

講演会資料(PDF : 14,996KB)

お問合せ先

九州農政局鹿児島県拠点地方参事室

代表:099-222-5840