宮崎の写真館

県内報道機関向け現地見学及び意見交換会を開催しました。(令和8年2月10日)

県内報道機関の方々に農林水産省施策への理解を深めていただくため、西都市でスマート農業技術(環境制御)を活用したピーマン経営を行っている(株)イニーファーム(代表 橋口仁一さん)のハウスにおいて現地見学を行いました。また、児湯農業改良普及センターでの意見交換会においては、テラスマイル(株)(代表 生駒祐一さん)も加わり、人材育成や昨今の高温対策へのデータの活用方法等に関する説明があり、参加者から多くの質問や意見が出されました。

スマート農業技術活用促進法に係る生産方式革新実施計画の認定証を手交しました。(合資会社木浦精米所)(令和8年1月30日)

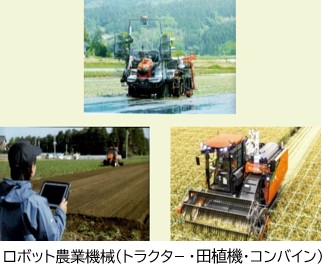

(資)木浦精米所(高鍋町)の代表社員 木浦亨英(きうら みちひで)さんに、菊池地方参事官から農林水産大臣認定証を手交しました。同社では、労働時間削減に資するロボット農業機械(トラクタ-・田植機・コンバイン)と作期の異なる品種の導入により、機械稼働率の向上で収益性アップを目指す取組について、認定を受けました。

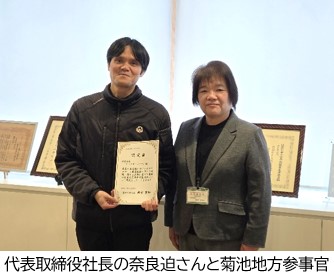

スマート農業技術活用促進法に係る生産方式革新実施計画の認定証を手交しました。(株式会社くしまアオイファーム)(令和8年1月28日)

(株)くしまアオイファーム(串間市)の代表取締役社長 奈良迫洋介さんに、菊池地方参事官から農林水産大臣認定証を手交しました。同社では、ラジコン式除草剤散布機の導入と、枕地の確保による機械の作業効率の向上で、収益性アップを目指す取組について、認定を受けました。

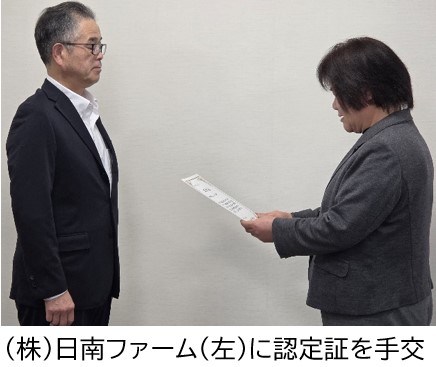

スマート農業技術活用促進法に係る生産方式革新実施計画の認定証を手交しました。(株式会社日南ファーム)(令和8年1月28日)

(株)日南ファーム(日南市)の代表取締役 大谷猛さんに、菊池地方参事官から農林水産大臣認定証を手交しました。同社では、自動給餌システムと環境制御を備えたウィンドレス豚舎を導入し、繁殖養豚の大規模化・省力化・高生産性化を図ることで、労働生産性及び所得の向上を目指す取組について、認定を受けました。

山椒の「産地形成プロジェクト」に高千穂高校が参加しています。(令和8年1月16日)

山椒の「産地形成プロジェクト」は、宮崎県高千穂郷・熊本県奥阿蘇(計8町村)でブランド化を図るため、昨年4月から本格始動しました。今後、山椒の苗木生産を計画している高千穂高校の生徒(1年生14名)が、共同メンバーである南九州大学と(株)杉本商店の指導により、整枝・せん定を行いました。参加した生徒たちは「始めはどの枝をせん定するのか難しかったが、作業を通じて山椒に興味が湧いてきた。」と熱心に体験していました。

九州農政局『ディスカバー農山漁村(むら)の宝』に選定された髙田さん(日向市)を訪問しました。(令和8年1月14日)

髙田一人(かずと)さんは、15年前に東京から地元日向市細島にUターンし、大型定置網乗組員などを経て宮崎県内初となる小型底定置網漁業を始めました。「地元の豊かな地域資源を活用して細島を元気にしたい」と、ムラサキウニの陸上畜養や漁業体験などに取り組んでいます。また、他の地区の活動にも積極的に関わり、IT企業などの経験も活かしながら漁業の魅力を発信し、担い手の確保に繋げる地域ぐるみの活動を続けています。

「へべすの悠美園」(日向市)を訪問しました。(令和8年1月14日)

「へべすの悠美園」の黒木公作さんは、露地で日向市特産のヘべすを栽培し、8月中旬から黄色に色づく12月まで収穫しています。花から実になる割合は数パーセントと少ないですが、宮崎県内で2番目に「ひなたGAP」を取得し、毎年土壌分析を行いながら施肥の管理を行うなどして、昨年は約3.3トンを収穫。青果の他、ふるさと納税返礼品や加工品向けに出荷しています。

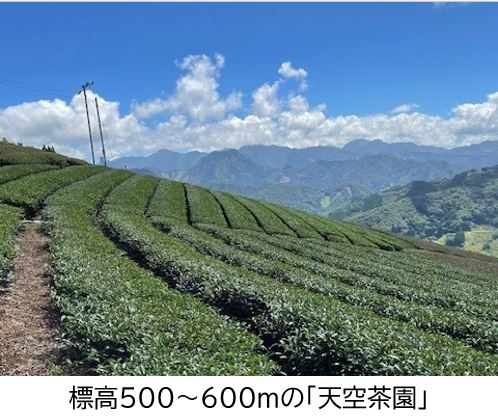

農林水産祭の内閣総理大臣賞を受賞した(株)宮﨑茶房を訪問しました。(令和7年12月17日)

五ヶ瀬町の株式会社宮﨑茶房は、平成13年に有機JAS認証を取得し、翌年には農林水産祭の天皇杯を受賞しています。本年度の農産・蚕糸部門では内閣総理大臣賞に選ばれ、親子2代にわたる受賞となりました。最近は茶摘みから加工の体験を希望する客が増えていることで、農泊連携や地域のワイナリーでの新たな加工品も検討し、中山間地域である五ヶ瀬町の更なる発展を模索し続けています。

みどり戦略に係る意見交換会を開催しました。(令和7年12月11日)

宮崎県拠点において、生産者、加工・流通事業者及び消費者等の皆様と、「有機農産物の利用拡大」をテーマに意見交換を行いました。環境にやさしい農産物の消費拡大に向け、加工・流通業者による取組を紹介いただいた後、有機農産物の学校給食導入等について活発な議論が行われました。

和牛繁殖農家を訪問しました。(令和7年12月10日)

日向市で和牛繁殖経営をしている黒木敬二さんを訪問しました。母牛約50頭を飼養しながら飼料用の田畑を約5ha管理しています。課題である「後継者不足」と向き合いながらも、地域と共に魅力ある畜産農業を作っていきたいとの思いで、日々農業を頑張っています。

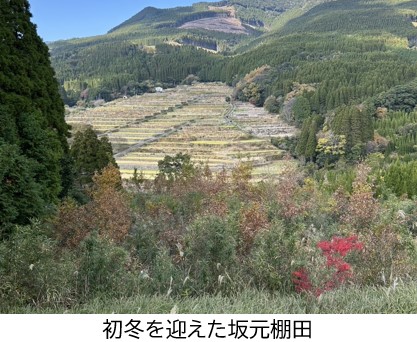

坂元棚田収穫祭がにぎやかに開催されました。(令和7年12月7日)

つなぐ棚田遺産に認定されている日南市の坂元棚田で、初冬の風物詩「坂元棚田収穫祭」が開催されました。春先に田植え体験をした約30名の棚田オーナーやボランティアなどが参加し、棚田保存会の取組報告とともに、棚田米のおにぎり、赤飯、豚汁や煮つけなどが振舞われ、小春日和の棚田に笑いと歓声が響き渡りました。

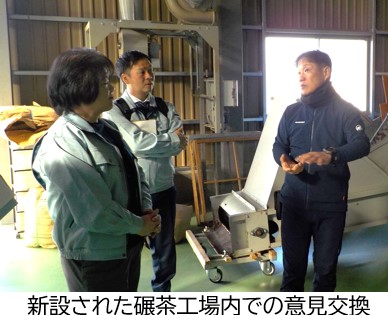

有機栽培茶の碾茶(てんちゃ)加工に取り組む有限会社大塚園を訪問しました。(令和7年12月9日)

有限会社大塚園(川南町)は海外の需要に対応するため、令和4年に慣行栽培から有機栽培へと転換し、有機栽培茶の輸出に取り組んでいます。令和7年度には碾茶工場を新設するなど、変化が著しい茶業界で常に様々な課題と向き合い、新しいことにチャレンジしています。

延岡市のみどりの食料システム戦略講演会に参加しました。(令和7年11月20日)

延岡市で開催された「みどりの食料システム戦略講演会」(同市主催)において、参加された市民の方(約30名)に、みどりの食料システム戦略の背景や目的、今から取り組んでいただきたいことなどについて説明を行いました。また、併せて有機農業に関する生産者の講演もあり、生産方法などについて多くの質問がありました。

「宮崎市オーガニック収穫祭in平和台公園」に参加しました。(令和7年12月7日)

宮崎市みどり農業推進協議会は、環境に優しい農業の素晴らしさを伝えるイベントを平和台公園で開催し、宮崎県拠点ブースでは、パンフレットやパネルを用いて「みどり戦略」のPRを行いました。会場では、有機農産物や加工品などの販売のほか、オーガニックにちなんだクイズラリーが開催され、クイズ正解者には有機農産物等のプレゼントがあり大盛況でした。

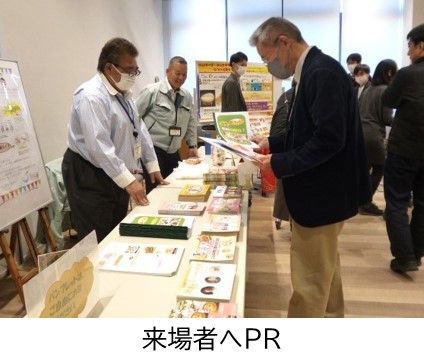

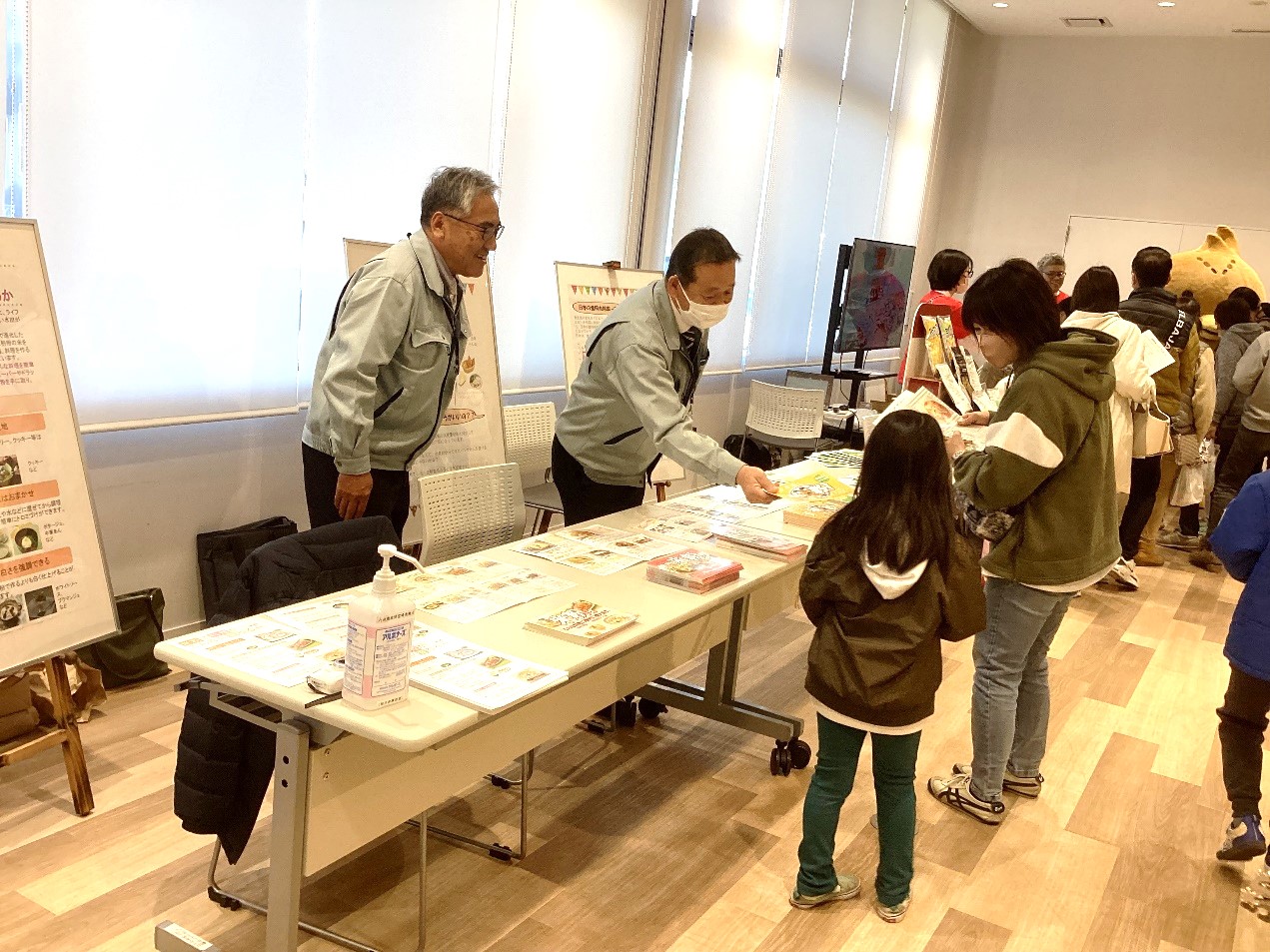

宮崎県学校給食会主催の学校給食フェアに参加しました。(令和7年11月29日)

「道の駅」都城NiQLL 多目的室において、学校給食フェアが開催され、当拠点は米粉に関するパネル、米粉製品の展示、米粉マップ等の配布など米粉のPRを行いました。来場者からは「米粉を普段から使っています」「米粉を使ってみたいのでレシピがあると助かります」などの声が聞かれました。

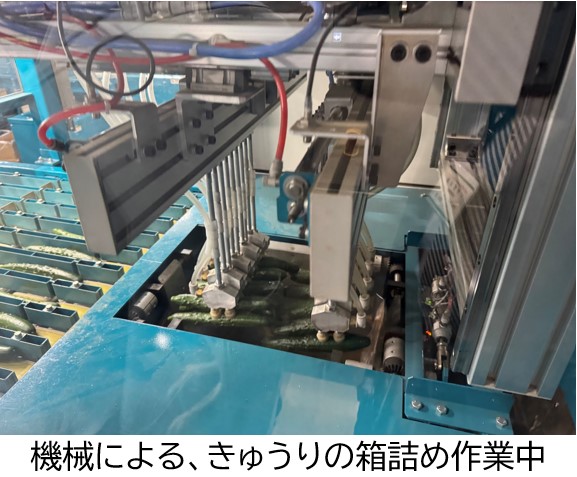

JAみやざきの総合選果場(ハピス)を見学しました。(令和7年12月2日)

JAみやざき宮崎中央地区本部の総合選果場(宮崎市田野町)では、農林水産省の「強い農業づくり総合支援交付金」を活用して選果場を整備し、現在きゅうりやピーマンの共同出荷が行われています。選別作業等はオートメーション化し、1日40トンほどを主に関西方面へ出荷しています。

第21回「えびの市米・食味コンクール」が開催されました。(令和7年11月20日)

今年で21回目を迎える「えびの市米・食味コンクール」が、JAみやざきえびの市地区本部で開催されました。生産者や米卸売業者など約70人の審査員の一人として、菊池地方参事官も実食し、甲乙つけ難い美味しいお米を審査しました。その結果、えびの市内で生産、応募された「ヒノヒカリ」123点の中から、個人、団体、小学校の各部門の優秀者が決定し表彰されました。

放牧を実践している三賢牧場を訪問しました。(令和7年11月27日)

日南市の牧草地に黒毛和牛の親子25頭を放牧している三賢訓士(みかた のりお)さんは、父が管理していた6.7ha の萱場を牧草地へ転換し、電柵を張り夫婦で管理しています。今後は、年間を通して購入飼料に頼らない、完全自給できる経営を目指します。

お茶の有機栽培に取り組む一心園を訪問しました。(令和7年11月26日)

日之影町の一心園は、自社農園で採れた有機栽培の茶葉を、昔ながらの釜炒り製法で炒り上げ有機釜炒り茶として国内外へ販売しています。 「毎日くちにするものだから、安心できるものがいい」を願いに、地域(日之影町)の景観とともにお茶の良さを多くの人に知ってもらうことを目指しています。

環境負荷低減に取り組むユリ栽培農家と意見交換を行いました。(令和7年11月6日)

日向市の(有)児玉園芸では、1.2haのハウスで、主にオリエンタルユリを年間50万本生産し、遠くは北海道まで出荷しています。 意見交換では、数年前の新型コロナウィルスの影響による販売不振は乗り越えたものの、円安による輸入球根の価格高騰など厳しい経営環境が続く中で、環境負荷低減と収益向上に取り組み、地域の中心的な経営体として地域の農業を守っていきたい、との意見が出されました。

高千穂町で世界農業遺産認定10周年の記念シンポジウムが開催されました。(令和7年10月31日)

高千穂郷・椎葉山地域(高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、諸塚村、椎葉村)は、面積の9割超を森林が占める中、古来からの伝統文化を継承する強固な地域コミュニティが「山間地農林業複合システム」を構築しているとして、平成27年12月、世界農業遺産に認定されました。シンポジウムでは、関係者や地域住民など約200名が出席し、認定から10年の歩みを再認識するとともに、当地域の価値を未来に繋いでいく思いを新たにしました。

ひなたオーガニックエレメンツ合同会社を訪問しました。(令和7年10月17日)

日向市のひなたオーガニックエレメンツ合同会社では、形や大きさのために規格外となった有機野菜を冷凍スムージーや冷凍カット野菜に加工し、手軽に食べられる便利な有機野菜商品として販売しています。原料の調達先である(株)日向百生会や販売先の地元スーパーと連携し、加工の過程で出る廃棄物を肥料として再利用するなど、「もったいない」を減らす地域循環を目指しています。

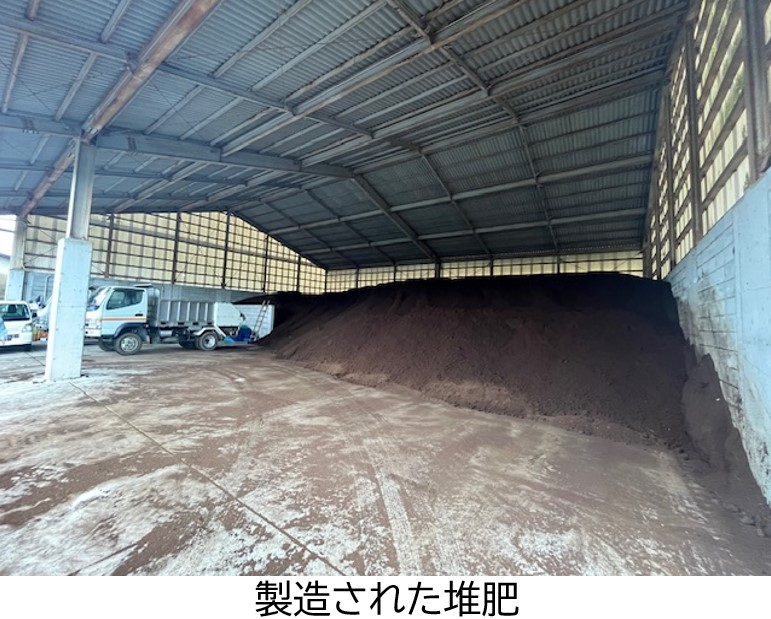

串間市の堆肥センターを訪問しました。(令和7年9月24日)

九州農政局では、家畜堆肥の有効活用に向けた堆肥センター実態調査を行っています。JAみやざき串間市大束地区本部堆肥センターにおいて、事業者の課題や疑問点等についてヒアリングを行いました。

高千穂町のアート米が見頃を迎えました。(令和7年9月中~下旬)

高千穂町で「つなぐ棚田遺産」に認定された川登棚田群(栃(とち)又(また)の棚田)のアート米の稲穂が色づき、「200 ありがとう たつや翁」の絵文字が見頃を迎えました。 今年は「たつや翁」こと、福嶋辰彌翁生誕200年。辰彌翁は、今から130年前、岩川用水(山腹用水路)を、私財を投じ自力で開削するなど大きく貢献し、当地区水田農業の礎を築きました。 秋の行楽シーズンを迎えて、高千穂峡など町内観光地を目当てに訪れる観光客の目を楽しませています。

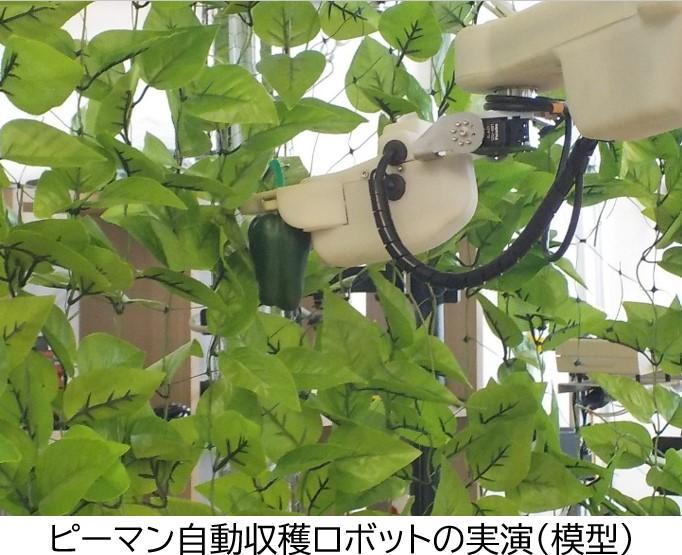

AGRIST(アグリスト)株式会社を訪問しました。(令和7年9月18日)

新富町のAGRIST株式会社では、AIとロボットを活用したスマート農業・DXを推進しています。ピーマン自動収穫ロボットは、レール上を動き、AIで収穫適期のピーマンを判定し、収穫します。宮崎をはじめ全国7か所で実証を行っており、11月には次世代農業団地「アグリサイエンスバレー常総(茨城県)」に農場を展開します。

宮崎県女性農業者等との意見交換会を開催しました。(令和7年9月17日)

宮崎県拠点の会議室において、「てげがんばっちょる女性就農者の声を聞こう!」と題し、意見交換会を行いました。みやざき農業委員会女性ネットワークの後藤ミホ会長と県内女性就農者4名(オンライン2名)が参加し、就農の苦労や農業の魅力、やりがい等について意見が交わされました。これから、女性就農者のネットワークの広がりが期待されます。

スマート農業技術活用促進法に係る生産方式革新実施計画の認定証を手交しました。(合同会社継(けい))(令和7年9月11日)

合同会社 継(西都市)の代表取締役:黒木誠さんに菊池地方参事官から農林水産大臣認定証を手交しました。同社では、スマート農業技術(総合環境制御装置)を導入し、施設外の環境影響を受けづらい「高軒髙(こうのきだか)ハウス」による、品質・収量の向上、労働力削減作業効率化で収益性アップの取組について、九州で初めての認定を受けました。

令和7年度九州米粉食品普及推進協議会情報交換会が開催されました。(令和7年9月11日)

宮崎県拠点会議室において、九州米粉食品普及推進協議会主催による情報交換会が開催され、宮崎県内協議会会員9名が参加されました。協議会事務局(九州農政局生産部生産振興課)から、米粉をめぐる状況、米粉関連対策事業(国)の説明があり、その後、参加者から米粉用米の生産に関連した意見等が出されました。

放牧酪農を実践している「有限会社霧島牧場」を訪問しました。(令和7年9月9日)

(有)霧島牧場(小林市)の岡﨑俊憲さんは、霧島連山の麓65haに乳用牛80頭を放牧しています。一定期間ごとに順次牧区を換える「輪換放牧」を父から引き継ぎ、現在は、県内では珍しい放牧酪農の技術を息子へ継承中です。

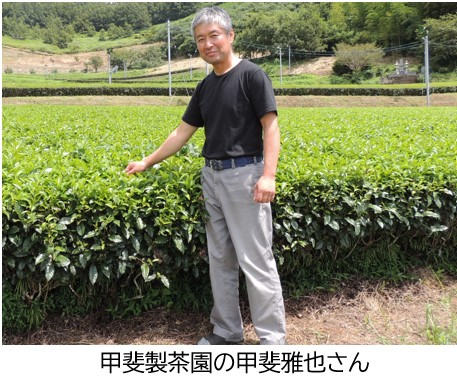

高千穂町の有機栽培釜炒り茶生産者と意見交換を行いました。(令和7年8月27日)

高千穂町上野の甲斐製茶園では、標高350メートルの中山間地域の寒暖差を活かして、有機栽培釜炒り茶を生産しています。 全国で飲まれているお茶のほとんどが、摘んできた生葉を蒸して作る煎茶などですが、高千穂町を中心とした県北地域では、昔ながらの生葉を釜で炒って作る釜炒り茶が、生産されています。 同地域では、担い手の高齢化が進み、作り手のいない茶畑が増えていく中、地域の仲間と力を合わせ、釜炒り茶の生産量を確保していきたいと考えています。

スマート農業技術活用促進法に係る生産方式革新実施計画の認定証を手交しました。(株式会社三共作業場)(令和7年9月9日)

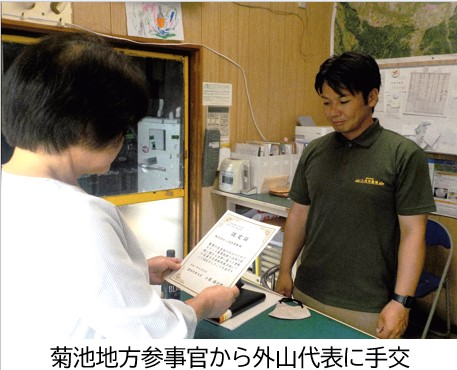

(株)三共作業場(西都市)の代表取締役:外山剛志(たかゆき)さんに菊池地方参事官から農林水産大臣認定証を手交しました。同社では、スマート農業機械(自動操舵トラクター・水管理システム)を導入し、畦畔除去(ほ場拡大)やレーザーレベラー(均平化)による水稲の作業効率化と労働生産性向上の取組について、認定を受けました。

スマート農業技術活用促進法に係る生産方式革新実施計画の認定証を手交しました。(株式会社ファームヤマザキ)(令和7年9月9日)

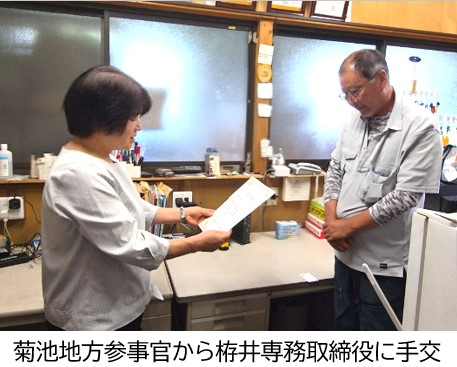

(株)ファームヤマザキ(えびの市)の専務取締役:栫井(かこい) 誠さんに、菊池地方参事官から農林水産大臣認定証を手交しました。同社では、スマート農業機械(自動操舵トラクター・ロボット田植機・農業用ドローン)を導入し、水稲及び露地野菜の作業効率化と労働生産性向上の取組について、スマート農業技術活用促進法施行後、九州で初めての認定を受けました。

山椒の「産地形成プロジェクト」に高千穂高校生が参加しています。(令和7年9月1日)

高千穂郷などを中心に、山椒の産地化を目指すプロジェクトが本年4月から本格始動しています。本プロジェクトでは、生産者、(株)杉本商店、ハウス食品グループ本社(株)、(株)ヴォークス・トレーディング、南九州大学が共同で生産者拡大とブランド化に取り組み、山椒の苗木生産は地元の高千穂高校で行うことを計画しています。当日は、生産流通科の生徒(2年生8名)が、オリジナル商品等についてアイディアを出し、活発な意見交換を行いました。

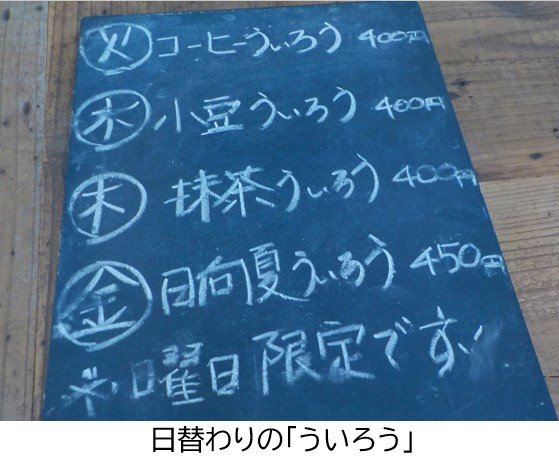

ういろうの店「ときわ屋」を訪問しました。(令和7年9月2日)

店主の原川紀代美さんは、ご主人の実家である「ときわ屋」(宮崎市青島)の3代目として9年前に引継ぎました。うるち米の米粉を使用した定番の白砂糖・黒砂糖の「ういろう」をはじめ日替わりの「ういろう」は、コーヒー、あずき、抹茶、日向夏などの味がありますが、更に認知度を高めたいとの思いで新たな商品にも挑戦しています。また、宮崎産業経営大学生とのコラボなど、若い方のアイデアも取り入れながら日々奮闘中です。

マリちゃん農園(延岡市北方町)のポポーが実っています。(令和7年9月1日)

梨や柑橘類等の果実を栽培している甲斐佐一郎さんと満理江さん夫妻の農園では、今年も幻の果実「ポポー」が実りました。19年前から試行錯誤を重ね栽培を続けてきた「ポポー」は、バナナとマンゴーがミックスされたような濃厚な甘みが特徴です。※ポポーは、バンレイシ科に属する樹木(果実)

AKASAKA farm(アカサカファーム)を訪問しました。(令和7年8月19日)

AKASAKA farmの代表、野﨑遥平(ようへい)さんは、2019年に親元就農し、自然豊かな宮崎市田野町で、だいこん、里芋、米、らっきょう等の自然栽培農法に取り組んでいます。また、生産者と消費者の距離の遠さを解消するため、誰もが遊園地のように楽しめる、地域に開かれた体験型の農場づくりにも挑戦中です。

有機原木しいたけの「田中椎茸」を訪問しました。(令和7年8月8日)

「田中椎茸」の三代目、邊木園(へきぞの)浩子、良昭さんご夫妻は、有機JAS認証の原木しいたけを生産し、昔ながらの薪室(まきむろ)乾燥仕上げで乾しいたけの加工を行っています。 ヨーロッパの商談会やフランス、パリで有名なシェフの方々から高い評価を受けたことで国内の販売も増え、各地の高級料理店で使われています。

米粉菓子工房 「champetre」を訪問しました。(令和7年8月5日)

オール米粉スイーツの店「シャンペトル」(宮崎市)の店主、日吉佑太さんは、諸塚村の実家でお米(ヒノヒカリ)を栽培していたことと、お菓子作りが大好きだったことから、米粉を使ったグルテンフリー米粉の菓子工房を開業しました。店頭には「米粉を使った罪悪感のないスイーツ」の看板を掲げ、健康やアレルギーが気になるお客様にも優しいお菓子が並んでいます。

米粉のパン お菓子専門店「Sachi_pan」を訪問しました。(令和7年7月31日)

店主の小野沙智子さんは、「お米の良さを伝え、農家さんの力になりたい」との思いから宮崎市で「Sachi_pan」を開業し、生のお米から「グルテンフリーのパン」を作っています。「米粉パンは、腹もちがよく、健康に良い」と、高齢者の購入が増えています。また、アスリートからは、「消化が良く、エネルギー源として優れ体重管理がしやすい」とのうれしい声が届き、米粉パンを作る活力源となっています。

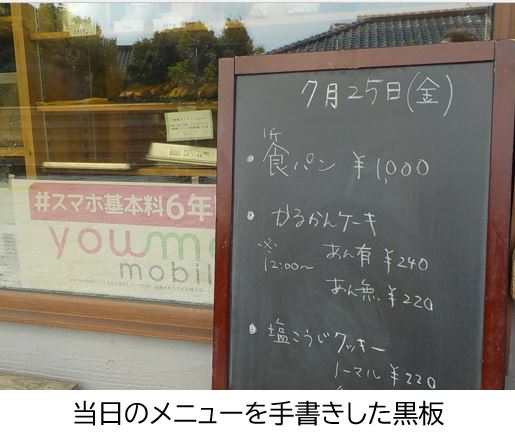

お米のパンとおやつとエシカル「さんかくやま」を訪問しました。(令和7年7月25日)

店主の河野聖美さんは、「米粉100%のパンを作りたい」との思いから保健師を退職し、2024年6月、都農町で「さんかくやま」を開業しました。米粉を使ったカヌレやパンを主力商品とし、素材選びにもこだわり、地域の生産者や農家とのネットワークを活用し、マルシェの開催や情報交換を積極的に行っています。

地元産にこだわった米粉のバウムクーヘン工房「Baum Haus TENOSSE」を訪問しました。(令和7年7月23日)

小林市でホームセンターを経営する潮崎盛隆社長が「西諸県地域の美味しい農産物を伝えたい」という思いとバウムクーヘン好きが高じ、2023年8月に「Baum Haus TENOSSE」をオープンしました。同店のバウムクーヘンは、高原町の米粉と西諸産の卵を使い、美味しさを追求した逸品となっています。 ※「TENOSSE(てのっせ)」とは西諸弁で「一緒に、手と手を取り合う」という意味

宮崎梅田学園(株)の黒仁田茶園を訪問しました。(令和7年7月23日)

農業に参入している宮崎梅田学園(株)(宮崎市:自動車学校経営等)の高千穂町黒仁田地区の茶園を訪問しました。中山間地域に広がる茶園では、手作業による草抜きや茶の摘採などに苦労しながらも、素晴らしい景観に魅了され、地域の方々と共に活動しています。

米粉と米粉麺工房「徳丸農園」を訪問しました。(令和7年7月15日)

高鍋町で農業(米、ミニトマト、ブロッコリーなど)、精米業、米粉・米粉麺の製造販売に取り組む徳丸農園を訪問しました。 徳丸さんは、アレルギーに困っている人のための食品を作りたい!との強い思いから、独学で米粉について勉強し、自費で機械を買い揃え工場を作りました。 更に、新たな米粉・製麺工場建設を目標とし、日々まい進中です。

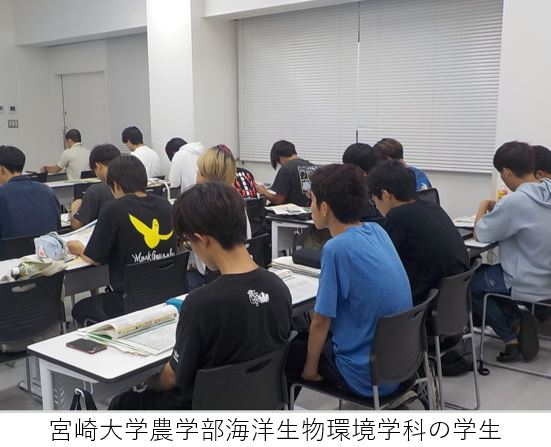

宮崎大学において「みどり戦略」の出前講義を行いました。(令和7年7月11日)

将来を担う若い世代(宮崎大学農学部海洋生物環境学科24名)に対し、みどりの食料システム戦略を説明しました。また、環境に配慮した農業を実践している「みさき農園」の長﨑海咲さん(宮崎市田野町)から、同農園の取組について説明し、「環境に優しい食品を選ぶこと」など食と環境について自分ごととして考えていただきました。

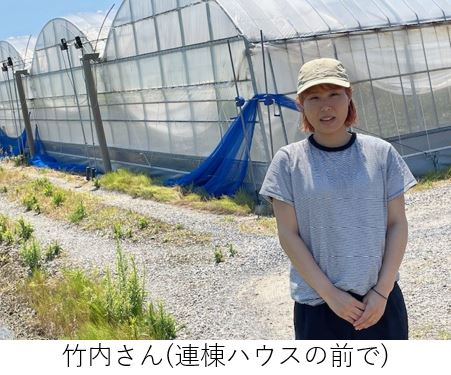

ミニトマトの女性就農者(宮崎市)を訪問しました。(令和7年7月1日)

宮崎市でミニトマトを生産している竹内奈々未さんを訪ね、新規就農した経緯などを伺いました。8年前、(有)ジェイエイファームみやざき中央の研修後に農地を取得し、20aのハウスを建て就農。頑張った分だけ成果が出る農業に、前職では得られない充実感を感じなから、子育ての時間も大切にされています。

つなぐ棚田遺産に認定されている川登棚田群のアート米田植えに参加しました。(令和7年6月21日)

高千穂町の川登棚田群(栃(とち)又(また)の棚田)において、今年で15回目を迎えた「アート米田植えイベント」(中川登集落協定、農事組合法人高千穂かわのぼり主催)が開催され、町内外から100余名の参加がありました。 ※アート米絵柄の意味:今年が「たつや翁」こと、福嶋辰彌翁生誕200年。辰彌翁は、今から130年前、岩川用水(山腹用水路)建設に際し、私財を投じ、自力で開削する等大きく貢献し、当地区水田農業の礎を築きました。

米粉を使ったパンとスイーツの工房「mama palette」を訪問しました。(令和7年6月23日)

高鍋町の「mama palette」の一色さん(店主)は、子どものアレルギーがきっかけで、3大アレルギー対応食品の少なさを知り「それなら自分で作ろう!」と、令和6年2月に、乳、卵、小麦不使用の米粉を使ったパンとスイーツ店をオープン。米粉パン、蒸しパン、クッキー、グラノーラなど種類も豊富で、イベント出店や、自宅レッスンを開催し、米粉の魅力を発信しています。

坂元棚田(日南市酒谷)で棚田オーナーの田植えイベントに参加しました。(令和7年6月15日)

「つなぐ棚田遺産」に認定されている坂元棚田(日南市酒谷)で、市内外の棚田オーナー10組24名と宮崎大学生などボランティア約50名が参加し、5aほどの棚田で田植えが行われました。時々小雨の降る中、参加した子供たちもベテランオーナーをお手本に手植えを体験し、歓声をあげながら楽しんでいました。10月初旬には、稲刈りが行われる予定です。

「畝間草刈りロボット」の実演現場を訪問しました。(令和7年6月3日)

綾町で有機農業を展開する(有)松井農園の有機野菜畑(サラダごぼう・しょうが)において、畝間対応型小型草刈りロボット(ウネカル)を使った除草作業の実演会が開催されました。今回の実演会は、九州農業WEEK(5月28日~30日熊本市開催)を見学した松井農園と展示企業とのマッチングにより実現し、綾オーガニックスクール卒業生、普及センターなど多数の参加がありました。 参加者からは、「通常使用する草刈機と比べて同じくらいの刈取内容」、「夏場の草刈り作業がかなり体力的に軽減される」などの意見が出されました。

「宮崎市オーガニック収穫祭inイオンモール宮崎」に参加しました。(令和7年6月7日~8日)

宮崎市みどり農業推進協議会は、有機農産物の素晴らしさを伝えるため、イオンモール宮崎で「宮崎市オーガニック収穫祭」を開催しました。 会場では、有機農産物の販売のほか、宮崎市が県内で5番目となる「オーガニックビレッジ宣言」を行い、2日間で1万人の来場者があり大盛況でした。 宮崎県拠点ブースでは、パンフレットやパネルを用いて「みどり戦略」のPRを行いました。

体験イベント「田んぼの楽校」に参加しました。(令和7年6月1日)

環境に配慮した農業の取り組みなどを推進する「宮崎市みどり農業推進協議会」が主催した「田んぼの楽校」が開校し、宮崎市内の小学生及び保護者の方々約170名が田植えを通して食への関心を深めました。宮崎県拠点からは、「みどりの食料システム戦略」、食品ロスの削減や地産地消など「私たち消費者ができること」等について説明しました。

第1回綾オーガニックスクール卒業式が開催されました。(令和7年5月28日)

綾町が、有機農業の生産者育成や栽培技術の継承を目的に、令和5年6月に開校した綾オーガニックスクールの第1回卒業式が開催されました。 古川義久さんは1期生として令和5年からの2年間で、綾町の自然生態系農業の理念や取り組み、農業経営、土づくり、野菜栽培、農業機械の操作などを学ばれ、卒業式では、「綾町の農業を形にしていくことで、恩を返していきたい」と答辞を述べられました。

薬草「ヒュウガトウキ」の生産者と意見交換を行いました。(令和7年5月27日)

延岡市北方町の株式会社亀長茶園では、県北部の中山間地域等に自生する珍しい薬草「ヒュウガトウキ」を栽培しています。 ヒュウガトウキは抗ストレスや抗酸化作用等に効果があるといわれており、業者に委託し茎と葉を乾燥・粉末状にしているので飲みやすく、インターネットや近くの道の駅で好評を得ています。

中山間地域における「ドローン水稲直播」の現場を訪問しました。(令和7年5月21日)

五ヶ瀬町では、令和4年度から中山間地域における高齢化・耕作放棄地対策の取組として、農業用ドローン(T-10)を活用した「鉄コーテング水稲直播栽培」の実証試験に取り組んでいます。今回のドローン播種は、農業支援サービス事業体として活動している(株)タスクルが地元の農業者からの依頼を受け、三ヶ所戸川地区にある棚田の水田15a(4区画)で行われました。農業者からは、田植えに係る時間が大幅に短縮されたとの声がありました。

第2回「フラッグシップ輸出産地」の認定証を授与しました。(令和7年3月5日)

九州農政局宮崎県拠点において、宮崎県牛肉輸出コンソーシアム(代表 船ヶ山祐二氏)に、菊池地方参事官から「フラッグシップ輸出産地」の認定証を授与しました。「フラッグシップ輸出産地」は、農畜産物を輸出している産地のうち、海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、輸出取組の手本となる産地を農林水産大臣が認定する制度です。宮崎県において「牛肉」は、本コンソーシアムが初めての認定産地となります。

宮崎県立農業大学校において、みどり戦略学生チャレンジ九州ブロック大会賞状贈呈・意見交換を行いました。(令和7年3月4日)

将来を担う若い世代の環境に配慮した取組を促すために開催された「みどり戦略学生チャレンジ九州ブロック大会」において、九州農政局長賞、九州農政局特別賞を受賞された宮崎県立農業大学校の学生に賞状を贈呈し、意見交換を行いました。

スマート農業機械を導入している事業者(都城市)と意見交換を行いました。(令和7年2月17日)

加工・業務用野菜の事業者である有限会社ファームヤマト(都城市)は、主に作付面積65haの大根を用いて加工・販売しています。大根収穫機や直進アシストトラクター・防除用ドローンを導入することで、農作業員の負担を軽減し雇用継続を図っています。

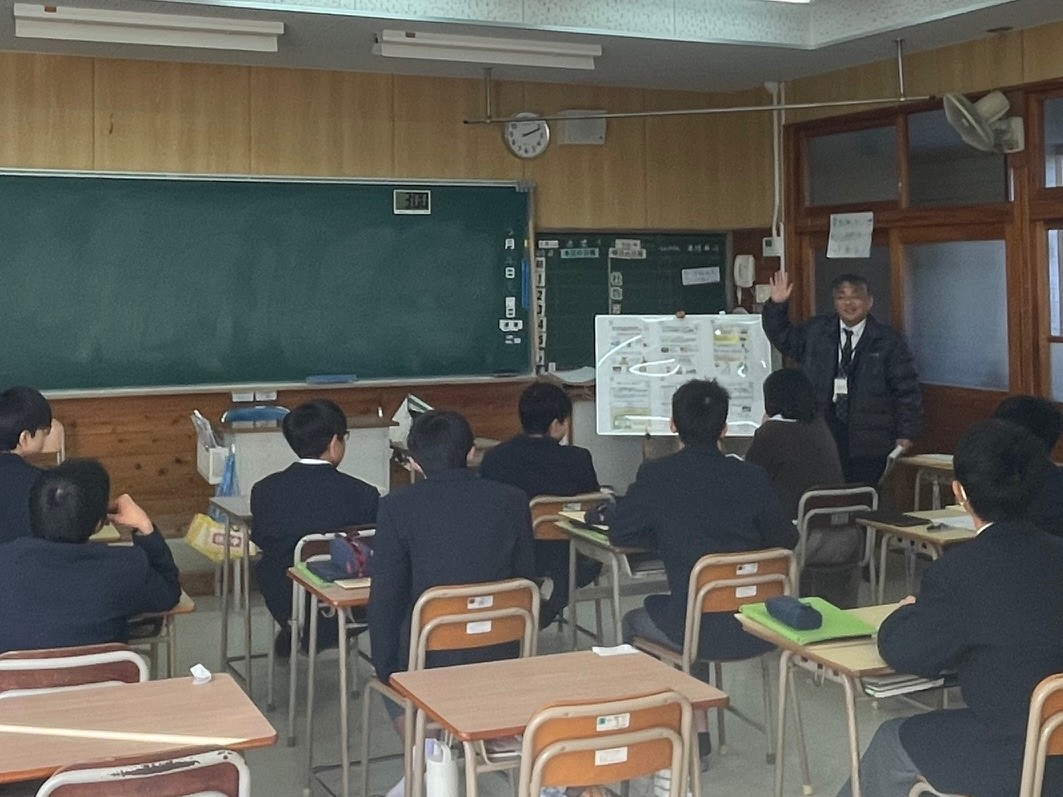

宮崎市立生目台(いきめだい)中学校において宮崎市政出前講座を行いました。(令和7年2月4日)

みどりの食料システム戦略の推進のため、宮崎市と連携し、宮崎市政出前講座に申し込みのあった宮崎市立生目台中学校1年生9人を対象に、「地球にやさしい農林水産物を考えよう」と題し出前講座を行いました。

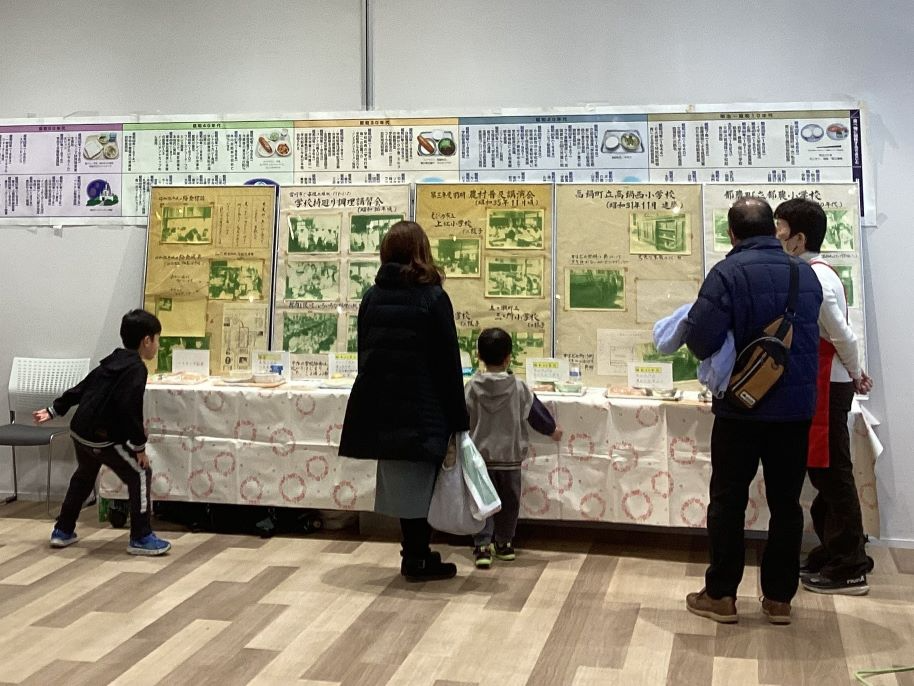

宮崎県学校給食会主催の学校給食フェアにおいて「米粉の魅力」について情報発信を行いました。(令和7年1月26日)

「道の駅」都城NiQLL多目的室において学校給食フェアが開催され、当拠点は米粉に関するパネル展示のほか、米粉活用レシピ集の配布など米粉のPRを行いました。来場者の方々から「米粉を使っています」「レシピがあると助かります」などと言った声が聞かれました。(拠点ブースは写真中央)

宮崎県立農業大学校において「みどり戦略」の出前講義を行いました。(令和6年12月17日)

第1回みどり戦略学生チャレンジに3テーマ(「春ばれいしょ作における有機質肥料の施用効果」、「かんしょ作におけるバイオ炭と菌根菌の効果」、「有機的栽培と慣行栽培における除草コストの比較」)で応募いただいた宮崎県立農業大学校の生徒133名(1・2年生)に、「みどりの食料システム戦略」を説明し、持続可能な農業と消費のあり方を自分ごととして考えていただきました。

県内報道機関と懇談会を行いました。(令和6年12月17日)

県民に広く情報を発信している県内報道機関の方々に集まっていただき、改正基本法やみどり戦略などの農政の情勢や取組事例の情報提供を行いました。その後の意見交換では、多くの質問が出されるとともに、報道機関の情報収集の方法や、取材したくなるプレスリリースなどについて、各報道機関から貴重な意見を伺うことができました。

綾町において農作業体験及び意見交換会を開催しました。(令和6年12月11日)

消費者と生産者の相互理解を図り、持続可能な食料システムを構築するため、綾町の有限会社松井農園に協力をいただき「みどり戦略に係る農作業体験及び生産者との意見交換会」を開催しました。農作業体験では、白ネギ、にんじん、レタスの収穫を行い、ジュースやサラダで試食しました。また、意見交換会では「有機農産物は作業に手間がかかるため付加価値があるとわかった。」「野菜を食べない子供でも、自分で収穫しサラダをつくれば、美味しいと実感がわくのではないか。」などの貴重なご意見をいただきました。

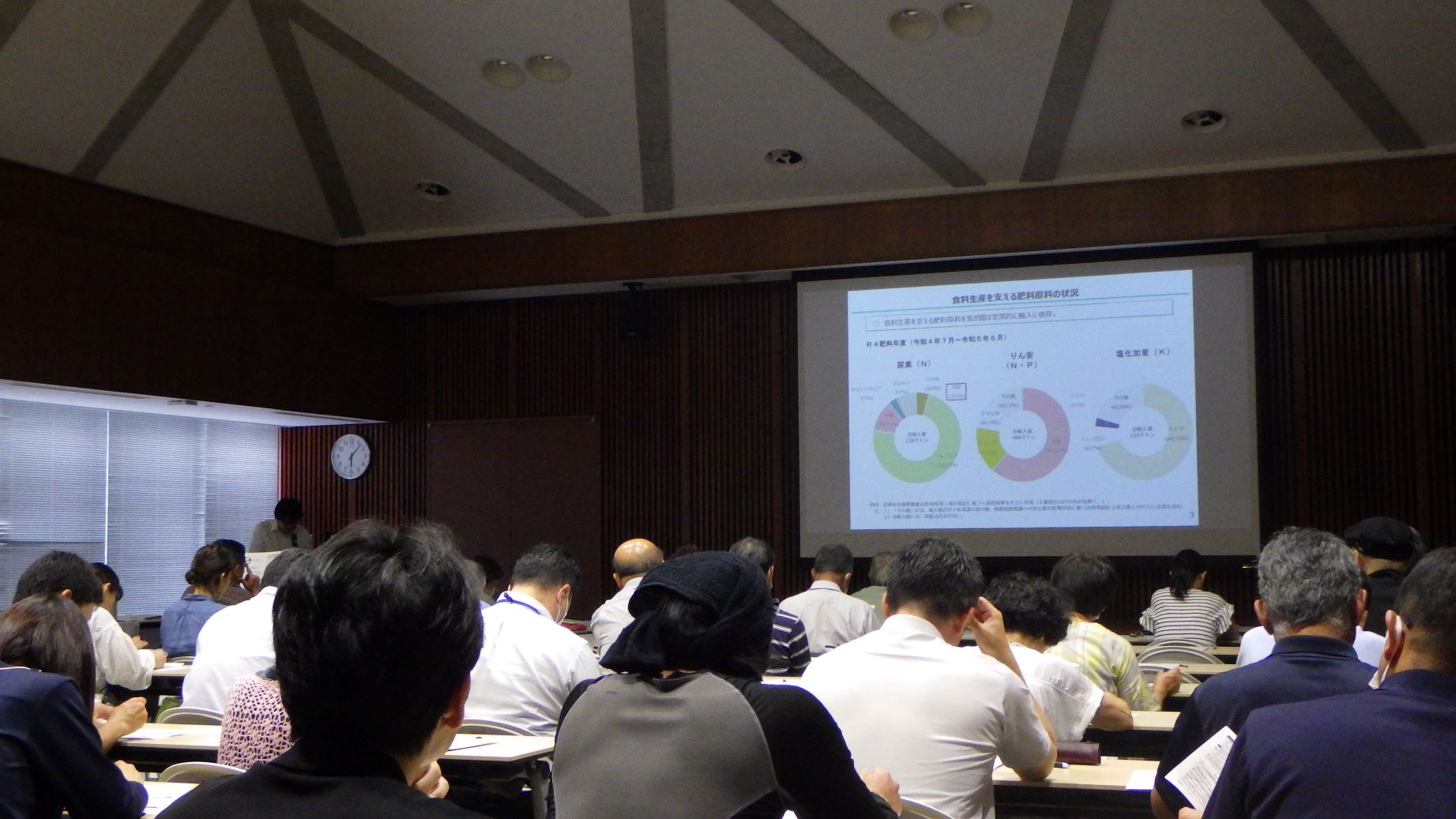

延岡市「一日農林水産省」を行いました。(令和6年11月19日)

延岡市と共催で「一日農林水産省」(延岡市役所)を開催し、生産者、関係機関を合わせて約80名の参加がありました。全体会では、拠点から改正基本法とみどり戦略の説明を行い、分科会(農産園芸、畜産)では、各施策の説明を行った後、意見交換を行い、生産者からは現場の切実な要望など多くの意見が出ました。(写真左から全体会、分科会、質問に答える菊池地方参事官)

みやざき輸出促進連絡会は、(株)MOMIKIと意見交換を行いました。(令和6年10月16日)

株式会社MOMIKIは、宮崎市佐土原町に本社工場を置き、黒にんにくを原料にソース・食べるラー油等を中心に製造し輸出に取り組んでいます。第54回みやざき輸出促進連絡会は、株式会社MOMIKIを訪問して製造施設を見学するとともに輸出の現状や課題等について意見交換を行いました。

宮崎農業高校において出前講義を行いました。(令和6年10月8日)

第1回みどり戦略学生チャレンジに、「人と環境に優しい農業を目指して(未利用資源の有効活用)」と題し応募いただいた宮崎農業高校3年生(野菜流通班15名)に対し、日本農業の現状及びみどりの食料システム戦略の概要を説明し、持続可能な農業と消費のあり方を自分ごととして考えていただきました。

南九州大学において「みどり戦略」の出前講義を行いました。(令和6年10月5日)

将来、食に携わる栄養士、管理栄養士となるZ世代(管理栄養学科1~2年生86名)に対し、みどりの食料システム戦略及び持続可能な農業と消費の在り方について講義を行いました。

棚田アート米【推しの米】が見頃を迎えました!~高千穂町川登棚田群~(令和6年9月19日)

高千穂町川登棚田群(栃又の棚田)で取り組まれているアート米が見頃を迎え、色鮮やかな【推しの米】が、くっきりと浮かび上がりました。また、高千穂町がアニメ【推しの子】とコラボし、令和6年11月1日~令和7年3月31日の期間中、【推しの子】キャラによる音声ガイドで町内を周遊したり、【推しの子】キャラと写真を撮るパネルなどフォトスポットも設置されます。

アニメファンや観光客の皆様、この機会に高千穂町の雄大な棚田の風景をご満喫ください。

第1回「フラッグシップ輸出産地」の認定証を授与しました。(令和6年8月8日)

九州農政局宮崎県拠点において、オーガニックティーミヤザキの皆さん(代表 小浦武士氏)に、菊池地方参事官から「フラッグシップ輸出産地」の認定証を授与しました。「フラッグシップ輸出産地」は、農畜産物を輸出している産地のうち、海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、輸出取組の手本となる産地を農林水産大臣が認定する制度です。応募の中から全国で42産地を認定し、このうち宮崎県は3産地が選定されました。

前列左から3番目:小浦代表、2番目:菊池地方参事官 マスコミの取材をうける小浦代表

延岡市の「みどりの食料システム戦略」講演会に参加しました。(令和6年7月25日)

延岡市で開催された「みどりの食料システム戦略」講演会において、参加された市民の皆様方(約50名)に、みどりの食料システム戦略及び関連予算について説明を行いました。参加者からは、温暖化に適応した品種の開発状況やみどり認定(化学肥料・農薬の低減などに取り組む農業者の認定制度)に関する質問をいただきました。

JAみやざきはまゆう地区本部「令和6年産早期米初検査・出発式」に参加しました。(令和6年7月17日)

JAみやざきはまゆう地区本部「令和6年産早期米初検査・出発式」(日南市)に、菊池地方参事官が出席しました。同本部の日南新選果場には、「コシヒカリ」の早期米95袋(約2.8t)が持ち込まれ、JAの検査員により、すべて1等米に格付けされました。

出発式では、新米を載せた大型トラックを、串間市副市長など参加者全員で見送り、菊池地方参事官の万歳三唱で盛会に終わりました。

宮崎大学において出前講義を行いました。(令和6年7月5日)

「みどりの食料システム戦略」推進のため、将来の購買者として期待されるZ世代(農学部海洋生物環境学科2年生)に、日本の農業の現状、みどりの食料システム戦略の概要及び日本の食料自給率を説明し、持続可能な農業と消費のあり方を自分ごととして考えていただきました。

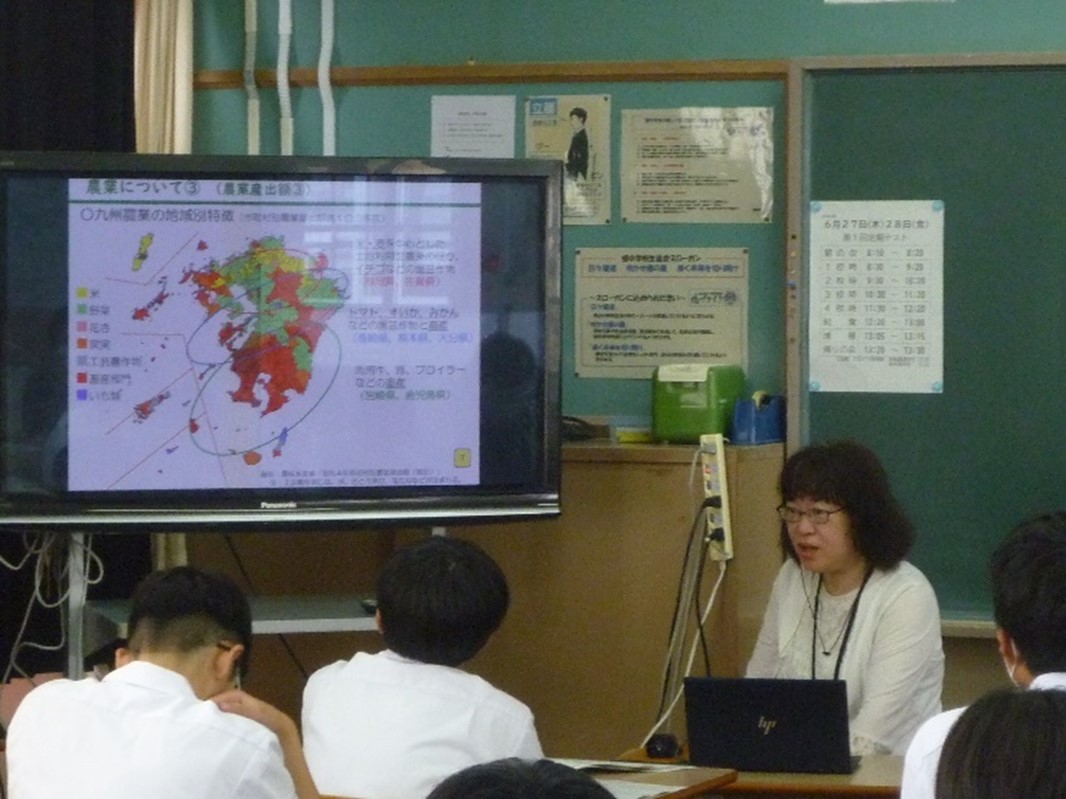

宮崎市立檍(あおき)中学校において出前講座を行いました。(令和6年6月28日)

みどりの食料システム戦略の推進のため、宮崎市と連携し、宮崎市政出前講座に申し込みのあった宮崎市立檍中学校1年生31人を対象に、「環境にやさしい持続可能な食やくらしについて(私たちにできること)」と題し、講座を行いました。

アート米田植えが開催されました!~高千穂町川登棚田群~(令和6年6月22日)

梅雨の下、高千穂町中川登地区でアート米田植えイベントが開催されました。14回目を迎える今年のお題は【推しの米】。漫画【推しの子】で高千穂町の風景などが描写されていることから、ファン等に高千穂の自然とともに楽しんでもらおうと企画。9月頃に見ごろを迎えます。アニメも7月から第2期の放送が決まっており、益々の盛り上がりが期待され、【推しの米】の成長が待ち遠しいです。地元住民をはじめ地域の応援者、企業など町内外から総勢100名を超える人々が集まり、賑やかに田植えが行われました。宮崎県拠点からは、菊池地方参事官ほか2名の職員が参加し、田植え終了後に「環境負荷低減のクロスコンプライアンス」について説明し理解を求めました。

みどり戦略に係る意見交換会を開催しました。(令和6年6月14日)

農業現場の状況や農産物の購入意識などの相互理解を図り、環境にやさしい持続可能な食料システム(みどりの食料システム)を推進するため、宮崎県拠点において、生産者((合)ゆたか農園、(有)松井農園、宮崎県SAP会議連合)、流通業者((株)ハツトリー、(株)マルイチ、綾手づくりほんものセンター、大山食品(株))及び消費者(宮崎市食生活改善推進協議会、フードバンクみやざき、みやざきAreaActivityAcademy)と意見交換会を開催しました。

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定証を手交しました。(令和6年4月17日)

延岡市の「株式会社田口ファミリーファーム(代表取締役:田口正幸氏)」に菊池地方参事官から認定証を手交しました。同社観光農園では年間を通してフルーツ(いちご、ぶどう、桃、柿、金柑)を生産しており、収穫体験や品質判定室兼直売所での見学及び販売、レストランではカッサータタルト等を提供販売し、交流人口増加による地域活性化、所得向上及び雇用創出に取り組まれます。

左:田口ファミリーファーム代表 田口正幸氏

右:宮崎県拠点 菊池地方参事官

「JAみやざき」が発足しました。(令和6年4月1日)

宮崎県内の全13JAが合併した「JAみやざき(宮崎県農業協同組合)」の発足式がJAビル正面玄関で行われ、宮崎県拠点の菊池地方参事官が出席しました。河野知事をはじめ約120人が国内最大規模の県域JAの発足を祝いました。

第2回農泊交流人材育成セミナーに出席しました。(令和6年3月5日)

今年度第2回の宮崎県農泊交流人材育成セミナー(延岡ふるさとツーリズム協議会・みやざきツーリズム協議会共催)が、野口遵(したがう)記念館(延岡市)を主会場として開催され、県内各地から多くの農泊実践者や農泊・ツーリズム関係者等が集まりました。九州農泊の発祥地といわれる安心院(あじむ)グリーンツーリズム研究会農泊部長「百年乃家ときえだ」時枝仁子(まさこ)氏の基調講演と「なぜ農泊交流人材を育成するのか~選ばれる地域になるために~」をテーマに活発な意見交換会が行われました。

宮崎県拠点からは、食料・農業・農村基本法改正や農泊推進実行計画について説明。みどりの食料システム戦略に基づく環境負荷低減のクロスコンプライアンス導入の情報提供を行いました。

高鍋・木城オーガニック憲章発表会が開催されました。(令和6年2月23日)

高鍋町及び木城町では、生産者や関係団体が連携して「高鍋・木城有機農業推進協議会」を組織して、「オーガニック」を軸とした持続可能な地域づくりに取組んでいます。このことを住民一人ひとりが理解・共感してみんなで推進する機運を醸成することを目的に「高鍋・木城オーガニック憲章」を策定し発表会が開催されました。

発表後には、生産者、事業者、消費者、学生などの参加者によるグループトークが行われました。

小林市畜産振興大会(2024)が開催されました。(令和6年2月16日)

小林市の畜産農家と関係機関が一同に会して、小林市文化会館で小林市畜産振興大会(2024)が盛大に開催されました。講師として九州農政局渡辺局次長が「畜産をめぐる課題と対応策について」と題し、九州畜産の現状、国内畜産物の課題、畜産農家と畜産関係者が取り組むべきことについて講演しました(ほか、宮崎大学の関口教授による「牛伝染性リンパ腫対策と今後の展望について」の講演も行われました。)。

大学生の職場見学バスツアーが開催されました。(令和6年2月15日)

宮崎大学の公務員を志望する学生が、宮崎市内にある国の行政機関を見学するバスツアーが行われました。大学生を乗せたバスは、国土交通省や財務省の職場と九州農政局宮崎県拠点を訪問。参加した学生は各職場の担当者から説明を聞いた後、先輩職員と意見交換を行い、「見学をして興味がわいた」、「民間との違いがわかった」などの感想がありました。

県内初のハラール牛肉処理施設が完成しました。(令和6年2月5日)

株式会社SEミート宮崎が、宮崎県西都市に県内初のハラール牛肉処理施設を竣工しました。同社は、新たな市場開拓のためハラール圏域のイスラム諸国への輸出拡大を図り、宮崎県産牛の認知度向上や畜産農家の経営安定を目指します。

「五ヶ瀬自然学校」に「つなぐ棚田遺産」感謝状が贈呈されました。(令和6年1月26日)

棚田地域の振興等に貢献する優れた取組を実施する企業等に感謝の気持ちを伝える、令和5年度「つなぐ棚田遺産※」感謝状贈呈式が行われました。全国で23の企業等が選定され、宮崎県からは、五ヶ瀬町の「日蔭棚田」及び「鳥の巣棚田」において、集落と共同で耕作放棄地の再生、イベント企画や販促活動に取り組み、地域活性化や棚田景観の維持に貢献されている「特定非営利活動法人 五ヶ瀬自然学校」が「人と人をつなぐ」部門に選定されました。

※令和4年3月に全国271の棚田を農林水産大臣が認定

みどり戦略について子育て世代と意見交換を行いました。(令和6年1月12日)

宮崎県拠点では、みどり戦略を子育て世代に自分ごととして捉えてもらうため、「子育てネットワークみやざき(宮崎県内で子育て支援等の活動をしている団体・個人)」の会員21名との意見交換を行いました。

宮崎県立農業大学校講座(スマート農業)に参加しました。(令和6年1月11日)

宮崎県立農業大学校が主催する「みやざきアグリビジネス創生塾」は、スマート農業やアグリビジネスを学ぶ場を地域に提供する計4回の公開講座です。最終講座となる1月11日は、(株)南栄工業(都城市)が、農薬散布用ドローンの基礎講座と実演を行い、宮崎県拠点も参加しました。

大学生と意見交換しました。(令和5年11月27日)

宮崎産業経営大学の経営学部学生16名と宮崎県拠点の井田地方参事官が意見交換を行いました。井田地方参事官が「食料・農業・農村基本法の見直し」「みどりの食料システム戦略」「宮崎の農業」などについて60分の講義を行った後、学生からは、「有機農業について」「AIの農業活用」「農産物の価格形成」「若者の就農」など活発な意見が出されました。

「えびの市 米・食味コンクール」に出席しました。(令和5年11月21日)

11月21日、JAえびの市で開催された「えびの市 米・食味コンクール」に宮崎県拠点から井田参事官が出席しました。11時に開会し、審査要領説明の後、参加者約100名が同型の炊飯器を使用し同一条件で炊いた3品(品種:ヒノヒカリ)の試食を行い、最も美味しいもの1品を各自が投票しました。

集計後に表彰と賞状の授与があり、JAえびの市の小吹組合長、村岡えびの市長が講評を行い12時に閉会しました。主な表彰者は以下のとおり。

個人の部「ヒノヒカリ部門」

最優秀賞 東脇 彰

優秀賞 加治佐 義信、井川 洋二

団体の部

最優秀賞 下大河平自治会

小学校の部

最優秀賞 真幸・岡元小学校

第43回みやざき輸出促進連絡会で小浦製茶(宮崎市)を訪問しました。(令和5年11月16日)

宮崎市西部の高岡町一里山地区を中心に有機茶の栽培・輸出に取り組む小浦製茶で、輸出の現状と課題や今後の取組み等について、意見交換及び茶園を視察しました。地域の生産者をリードし、有機栽培及び有機JAS認証の取得を推進。GFPグローバル産地づくり推進事業を活用し、なお一層の輸出拡大に取り組んでいます。

「eMAFFセミナー」を実施しました。(令和5年11月16日)

宮崎県拠点は、「農林水産省共通申請サービス」(eMAFF)を推進するため、県内5箇所でeMAFFセミナーを実施します。初回は11月16日に宮崎市で開催し、農政企画課、農業振興室の職員4名が受講しました。セミナーでは、概要説明の後に、練習用申請(入力・提出・申請・審査)の演習を行いました。

今後、高鍋町、都農町、綾町、木城町で順次開催する予定です。

eMAFFとは、農林水産省が所管する法令に基づく申請や補助金・交付金の申請をオンラインで行うことができる電子申請サービスです。

農林水産省では、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」において、令和7年度までに行政手続のオンライン利用率60%という政策目標を定めており、eMAFFの普及に向けた活動に取り組むこととしています。

第1回 西都地区水田担い手ネットワーク交流会に出席しました。(令和5年11月14日)

宮崎県拠点から水田営農を巡る情勢や畑地化の推進、農林水産省の令和6年度予算概算要求の事業を説明しました。

第1回農泊人材育成セミナーに参加しました。(令和5年11月1日)

宮崎県農泊人材育成セミナー(串間エコツーリズム推進協議会主催・みやざきツーリズム協議会共催)が「道の駅くしま」を主会場として開催され、県内各地から多くの農泊実践者や農泊・ツーリズム関係団体が集いました。(株)地域振興研究所代表 須川氏の基調講演の後、「農泊~現在の取り組みと未来展望」をテーマに農泊の課題や今後の推進に向けて意見交換が行われました。

宮崎県拠点からは、令和5~7年度の農泊推進の目標(農泊推進実行計画)を紹介するとともに、食料・農業・農村基本法の見直し・検証について説明しました。

子牛対策の周知活動を行いました。(令和5年10月10日~19日)

宮崎県拠点は、宮崎県及び宮崎県畜産協会と連携し、令和5年10月10日から19日にかけ、子牛市場が開催された児湯地域家畜市場、宮崎中央家畜市場、小林地域家畜市場及び都城地域家畜市場において、和子牛生産者臨時経営支援事業や宮崎県和牛繁殖経営維持緊急対策事業など子牛対策の周知活動を行いました。各家畜市場の状況に応じ、セリ開始前のチラシの配布や設置したブースでの説明を行いました。

「のべおか里山塾」開校式に出席しました。(令和5年10月6日)

農林業の体験や講話を通じて新規就農者の確保や移住の促進を図る「のべおか里山塾」の開校式が、延岡市北川町川坂母子健康センターにおいて開催されました。この塾は、山間地域が抱える鳥獣被害について専門家から対策を学び、狩猟者の人材育成や農業の担い手確保に繋げようと、延岡市がスタートしたものです。

開校式後の第1回の講座には、宮崎県内を中心に東京や北海道からおよそ20名の参加がありました。(令和5年度は4回開催予定)

「みどり戦略学生チャレンジ(全国版)」を開催します。

農林水産省では、次世代の農業を担う農業大学校や農業高校等の学生が「みどりの食料システム戦略」を理解し、みどり戦略の実践に向けた取組にチャレンジしてもらうことを目的として、「みどり戦略学生チャレンジ」を実施します。学生の皆さんは、2050年に我が国を担う中核世代であり、日本や世界の未来が懸かっています。みどり戦略の主役として、日本の食料・農林水産業をリードするために、環境に配慮した取組にチャレンジしてみませんか!!

宮崎県拠点では、県内の各学校に出向いてお話しています。

(画像は宮崎県立宮崎農業高等学校の様子)

‣農林水産省HP「みどり戦略学生チャレンジ」のサイトはこちらをクリック

日向市認定農業者連絡協議会研修会に出席しました。(令和5年9月28日)

食料・農業・農村基本法の検証・見直しの答申概要やみどりの食料システム戦略、MAFFアプリ等について、説明・周知を行いました。参加者からは、みどり戦略に関することや農業を取り巻く現場の厳しい状況等の発言があり、農林水産施策に対する関心の高さを認識することができました。

栗収穫機の実演会に参加しました。(令和5年9月27日)

美郷町が、特産品である「美郷栗」の生産における作業の省力化推進のため自走式栗収穫機の実演会を開催しました。生産者の樹園地において、株式会社オーレックによる栗収穫機説明の後、同社では九州で初めての収穫実演が行われました。

参加した生産者からは「落ちたイガ付きの栗と中身だけ落ちた栗を拾う仕組みなので、イガと実を分けてくれると助かる」「空のイガも回収するので樹園の清掃の手間が省け病気が入らなくなる」という声が聞かれました。

美郷町では、スマート農業を活用して高齢者でも栗が生産できる体制を作り、現在の生産面積を維持し、将来の担い手に繋げるための取組を行っています。

「しんとみ発見学びフロンティア塾」でのみどり戦略の講演を行いました。(令和5年9月21日)

消費者に対するみどり戦略の理解醸成の取組として、新富町生涯学習講座「しんとみ発見学びフロンティア塾」第5回講座において、みどり戦略の概要を説明し、参加者の皆様と意見交換を行いました。

棚田の「アート米」が見頃を迎えています!~高千穂町中川登棚田群~(令和5年9月20日)

高千穂町中川登地区で取り組まれているアート米が見頃を迎えています。アート米が植えられた頃の田んぼは、棚田を包む山々の稜線を水面に映していましたが、今回訪れた9月中旬は、色彩豊かなイネが生長していました。

今年の日本の夏は、1898年の統計開始以降最も高くなりましたが、豊かな実りの秋を迎えて欲しいですね。

生産者と消費者との意見交換会を行いました。(令和5年9月6日)

「みどりの食料システム戦略」を推進するためには、生産者と消費者が農業現場の状況や消費者の購入意識などを相互に理解することが必要不可欠なため、宮崎県拠点は、JA・AZMホールで、生産者(宮崎県農協青年組織協議会)と消費者(2団体:生活協同組合コープみやざき、食生活応援団ベジフルバスケット)との意見交換会を行いました。

JAはまゆう令和5年産早期米初検査・出発式(令和5年7月20日)

JAはまゆうの令和5年産早期米初検査・出発式に井田参事官が出席しました。JAはまゆうの串間選果場に早期米の「あきたこまち」が持ち込まれJAの検査員による農産物検査が行われ、検査数量94袋すべて1等米に格付けされました。その後、出発式では、串間市副市長をはじめとする南那珂地域の関係機関による来賓の祝辞や鏡開きが行われた後、井田参事官の万歳三唱で締めました。

宮崎市議会議員研修会に出席しました。(令和5年7月3日)

井田地方参事官が食料・農業・農村基本法の検証・見直し状況やG7宮崎農業大臣会合を契機とした小学校高学年生を対象に作成した広報誌を説明・周知を行いました。

100名が参加!「棚田アート」の稲が植えられました!~高千穂町中川登棚田群~(令和5年6月17日)

高千穂町中川登地区の「棚田アート」は、中山間地域の活性化を図ることを目的に12年前から続いています。今年の田植えには、地域住民の外に町内外から親子連れなど総勢100名近い参加があり大変盛況でした。今回の作品のテーマは、昨年開催された全国和牛能力共進会において高千穂選出の牛が日本一に、さらに、ワールドベースボールクラッシクにおいて日本が世界一に輝いたこと。また、メジャーリーガーの大谷選手と本県次世代エース種雄牛「二刀流」の活躍をイメージしたとのことです。

これから色とりどりに生長する稲が、その絵柄を浮かび上がらせます。

宮崎県拠点は参加者に、「みどりの食料システム戦略」を説明し理解を求めました。

エコロジカルタウンえびの推進協議会設立総会に出席しました。(令和5年5月15日)

えびの市で有機農業産地づくりを目指して組織されたエコロジカルタウンえびの推進協議会の設立総会が開催されました。この協議会は、国の「みどりの食料システム戦略推進交付金」による助成を活用して、5年計画で有機農業の産地づくりに取り組むことになっています。

構成員は、えびの市役所や農協、市内の有機農業実践生産者に消費者代表、医療関係者、ホテル・旅館業関係者、調理師、学校関係者など幅広いメンバーで構成されており、有機農産物の生産・流通、消費の拡大と同市における持続可能な地域活性化が期待されます。

宮崎県拠点からは、「みどりの食料システム戦略」を説明しました。

「笹サイレージ製造」大和フロンティア(株)児湯工場の開所式に出席しました。(令和5年5月14日)

都城市の大和フロンティア(株)が新富町に新設した「笹サイレージ製造」工場の開所式に井田参事官が出席しました。「笹サイレージ」とは、放置竹林化された竹を粉砕し、乳酸菌などを混ぜあわせて飼肥料に加工したものです。

本日、大和フロンティア(株)は、工場周辺の1市7町と包括連携協定を結び、放置竹林対策を進め、地域資源の有効活用に取組むこととしています。

五ヶ瀬田植え交流会に参加しました。(令和5年5月13日)

消費者と生産者を結ぶ取組としてコープみやざきが30年以上毎年開催している田植え交流会に参加しました。肌寒い雨模様の天気でしたが、田植え中は雨も上がり、子供たちは、田んぼのイモリやアメンボなどの生き物に触れては歓声を上げ、ぬかるんだ土に足を取られながらも必死に田植えに挑戦していました。

宮崎県拠点からは、「みどりの食料システム戦略」や「水田の多面的機能」について説明し理解を求めました。

9月中旬には稲刈り交流会が行われる予定です。

G7宮崎農業大臣会合が開催されました。(令和5年4月22日~23日)

各国の農業大臣が集まるG7宮崎農業大臣会合が、宮崎市で開催されました。食料安全保障をテーマに、特に持続可能な農業について議論し、その内容を踏まえたG7農業大臣声明と、G7各国が取り組むべき行動を要約した「宮崎アクション」が採択されました。

(農林水産省ホームページ内G7宮崎農業大臣会合関連ページ)

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kanren_sesaku/G7_G20/230306.html

堆肥センター実態調査に係る意見交換会を行いました。(令和5年3月16日)

環境負荷低減に資する「みどりの食料システム戦略」の実現に向けて、堆肥の利用促進に向けた対策を検討するための情報収集として実態調査を実施し、その調査結果をもとに宮崎県拠点で意見交換会を行いました。

「堆肥の品質改善」、「売れる堆肥づくり」についてなど、地域が抱えている課題や課題解決に向けて多くの意見が参加者から

出され、今後の畜産振興や「みどりの食料システム戦略」の推進に向けて活発な意見交換会となり、お互いの理解が深まりました。

第84回宮崎県農業会議常設審議委員会に出席しました。(令和5年3月14日)

宮崎県農業会議から常設審議委員会への講師依頼があり、当拠点の井田地方参事官が出席しました。常設審議委員会には、県内各市町村の農業委員会会長、JA宮崎中央会代表理事会長やJA宮崎県経済連代表理事会長などが出席され、その中で、井田参事官が「食料・農業・農村基本法の検証」及び「食料安全保障強化政策大綱のポイント」について説明を行いました。

産地間人財リレーに関する連携協定締結式に出席しました。(令和5年3月1日)

宮崎県農業法人経営者協会(以下「法人経営者協会」という。)は、特定技能外国人人材の安定確保を図るため、群馬県の嬬恋キャベツ振興事業協同組合、外国人の人材派遣サービスなどを展開する大阪市の株式会社ウイルテックとの3者で「産地間人財

リレーに関する連携協定」を締結しました。

特定技能外国人が、年間を通じて働けるよう、11月から3月は宮崎県で、4月から10月は群馬県で農作業に従事することで、安定した

就業環境の構築を目的としています。

法人経営者協会によると県内では、野菜や果物などの収穫期には毎年労働力が不足しており、今回の協定における人材リレーの取組

には大きな期待を持っているとのことでした。

また、参加者を代表して九州農政局経営・事業支援部大髙部長から「今回の協定締結は、繁閑期の異なる産地同士で連携した労働力

確保の取組をさらに強化するだけでなく、これから労働力確保に取り組もうとする他産地にとって参考になるという点でも意義深い

ものと考えます。」との挨拶を行いました。

西諸県地区で水田担い手ネットワーク交流会を開催(令和5年2月20日)

西諸県農業改良普及センター(小林市)主催の「水田担い手ネットワーク交流会」が、同センター研修室で開催され、西諸県地域(えびの市、小林市、高原町)の大規模水田栽培を行う生産者や農業法人、市町、JA、NOSAI及び農林振興局担当者が一堂に会し交流しました。はじめに、同センターから水稲の省力化栽培技術等と令和4年台風14号被害から考える基本技術について説明があり、その後、当拠点から、最近の農業をめぐる情勢として、食料・農業・農村基本法の検証状況と食料安全保障強化政策大綱のポイントなどについて説明しました。

後半は、各市町単位の班に分かれて、「農業経営(農地、労働力、省力化技術)で改善したいこと」と題して、各生産者、農業法人などから地域における実情や将来を踏まえた意見や課題が出されました。

今後、各班で出された意見や課題を整理し、課題解決に向けた取組を継続していくことになりました。

ガールスカウト宮崎県第2団との意見交換を行いました。(令和5年2月17日)

児湯地域を活動範囲とするガールスカウト宮崎県第2団では、耕作放棄地の解消と、化学肥料・農薬を使用しない野菜作りに取り組んでいます。この野菜作りの中心的リーダーは、コロナ禍で活動が制限される中でも、少女たちに自己実現の機会を提供し、生きるための自信を持ってもらえる農業は素晴らしい教材であると仰いました。また、近所のお散歩コースである耕作放棄地が、珍しい野菜やきれいなお花で満たされるようになり、ご近所からも評判が良いそうです。収穫した野菜は、高鍋町社会福祉協議会が行うフードバンク事業にも寄付されるとともに、販売、調理実習など様々な活動を地域の皆さんと作り上げるプログラムに発展しています。

宮崎県拠点では、持続可能な宮崎の農業について、消費者の皆さんや未来の購買者である子どもたちにも紹介する取り組みを行っているので、今後も、ガールスカウトの皆さんの活動を応援していきたいと思います。

【G7宮崎農業大臣会合開催記念】農業シンポジウムに参加しました。(令和5年2月16日)

令和5年4月22日から23日にかけて本県で開催される「G7宮崎農業大臣会合」の開催を記念し、県内の農業関係者がJA・AZMホールに集い、「未来につながる持続可能なみやざき農業の実現に向けて」と題して、シンポジウムを開催しました。開催に当たり、農林水産省輸出・国際局の谷村栄二審議官による基調講演の後、テーマに沿った宮崎県からの活動報告、そして現場からの事例発表がありました。

次にパネルディスカッションが行われ、現下の生産資材高騰に加え、農産物の価格転嫁ができない等の課題が議論され、パネラーからは次世代の若い方々が農業に関心を持てるようなカッコよく、100年続けられる農業を目指そうとのコメントがありました。

最後に会場の皆さんとともに、農業者が持続可能なみやざき農業の実現を目指すための行動宣言が採択されました。

宮崎県農協青年組織協議会との意見交換を行いました。(令和5年2月16日)

宮崎県内13JA青年部の代表で組織する宮崎県農協青年組織協議会(以下「JA宮崎県農青協」という。)との意見交換を行いました。会の前段に開催した農業シンポジウムで採択された「持続可能なみやざき農業の実現に向けての行動宣言」や令和4年12月に公表された食料安全保障強化政策大綱及びみどりの食料システム戦略に関する話題について地域の実情や将来展望も踏まえた意見が出されました。

また、JA宮崎県農青協では、長年、食農教育活動にも力を入れており、地域の子ども達や先生方との良好な関係が未来の担い手を育てていることが伺えました。

【G7宮崎農業大臣会合】宮崎市立清武小学校で農林水産省の谷村審議官が出前授業を行いました。(令和5年2月16日)

令和5年4月22日から23日にかけて本県で開催される「G7宮崎農業大臣会合」に向け、本県で開催される意義や次世代を担う子どもたちが国際的な諸課題への興味・関心を深める機会となるよう、宮崎市立清武小学校第6学年の約100名の生徒へ、農林水産省輸出・国際局の谷村栄二審議官が出前講座を行いました。生徒の皆さんは、宮崎の農業について事前学習をしたうえで、授業前に自分たちが考える課題とその解決に向けた方策を谷村審議官に発表しました。

その後の出前授業で谷村審議官は、日本の食料生産トップクラスの宮崎でG7宮崎農業大臣会合が開かれる意義を踏まえ、「今日から家族と食や農業について話し合ってほしい」とお伝えしました。

【G7宮崎農業大臣会合】私立宮崎第一中学校で農林水産省の谷村審議官が出前講座を行いました。(令和5年2月15日)

令和5年4月22日から23日にかけて本県で開催される「G7宮崎農業大臣会合」に向け、本県で開催される意義や次世代を担う子どもたちが国際的な諸課題への興味・関心を深める機会となるよう、私立宮崎第一中学校第3学年の約100名の生徒へ、農林水産省輸出・国際局の谷村栄二審議官が出前講座を行いました。谷村審議官から、現在の日本が大きな支障もなく食料システムを維持できているのは、「調達から生産・流通・加工、消費に至るまでの様々な人々の努力によって成り立っており、そのことを未来に継承していかねばならない」とお話しし、生徒からは、「今晩から食事を残さず、必要以上に食品等を注文しない」などの感想が述べられました。

若手女性農業者を対象とした農業女子会に参加しました。(令和5年2月14日)

宮崎県農山漁村女性会議が主催する「令和4年度みやざき農業女子会(第2回目)」が宮崎市内で開催されました。はじめに、2021年に、都城地域の農業女子サークル「スイミーファニーズ」を立ち上げた(株)ファーミングの福重真由美氏から「グループで活動してみよう!」と題して講演が行われました。

結婚を機に農業との関わりを持ち就農したが、女性ならではの農業を取り巻く環境に悩みがあり、同じような境遇の農業女子とグループを結成。互いに「同感」ではなく「共感」することを大切にしながら農業女子の思いを自発的かつゆる~いつながりでそれぞれの形にして活動中とのことでした。

その後、講師の福重氏と参加者によるグループトークが行われ、身近な悩みから経営承継などの今後の悩みに至るまで多岐にわたる情報交換が行われました。

宮崎県拠点はこれからも農業女子の活躍を応援していきたいと思います。

(株)ミヤチク都農工場対シンガポール豚肉輸出出発式に出席しました。(令和5年2月1日)

ミヤチクが「宮崎ブランドポーク」を初めてシンガポールへ輸出することに伴い、出発式が(株)ミヤチク都農工場で執り行われ、井田参事官が出席しました。関係者の話では「これまでマカオと香港に輸出していたが、新しい国に輸出できるということは農家さんのやる気につながると思う。」とのことでした。

また、今回第一便として輸出される豚肉2.3トンは、早くて今月中にも現地の高級スーパー等の店頭で販売されるとのことです。

G7宮崎農業大臣会合に向けた「高校生の提言」プロジェクトキックオフミーティングに参加しました。(令和4年12月27日)

令和5年4月22日から23日にかけて本県で開催される「G7宮崎農業大臣会合」に向けた「高校生の提言」プロジェクトのキックオフミーティングが宮崎県防災庁舎で開催されました。このプロジェクトは、代表となった宮崎県内の高校生が議論を行い、提言をまとめ、「G7宮崎農業大臣会合」において世界に向けて発信することを目的としたプロジェクトです。

当日は、農林水産省輸出・国際局の谷村栄二審議官から宮崎県内の高校生20名に対して、G7(先進7カ国)が世界に占める人口や経済規模等を示し、世界に与える影響の大きさや今回の農業大臣会合の重要性について説明されました。

その後、高校生らは5つのグループに分かれて、「私たちが目指す未来の食と農業とは」というテーマについて活発な議論を交わしました。

JA九州沖縄地区青年大会に参加しました。(令和4年12月13日)

九州、沖縄の各JA青年組織が県予選を勝ち抜き、日頃の活動の成果を発表する大会が宮崎市で開催され、九州農政局を代表して参加しました。

各県を代表する地域の青年組織は、どの活動をとっても、地域に根差したものであり、また、未来の購買者

である小中学校生との農業体験交流や、担い手の確保、地域ブランディングなど、多様な地域のプレーヤー

との協働で長年活動されているものばかりでした。

特に優秀な取り組みとして、組織活動部門では、JAおきなわ西原支店青壮年部が、また青年の主張部門では、

JAおきなわ宮古地区青壮年部の仲間さんが令和5年2月に開催される全国大会へと駒を進めました。

両者の活動は、地域のニーズがどこにあるのか、その課題をどのように解決して行けばよいのか、といった

観点・行動に優れており、全国大会でも活躍が期待されるところです。

女性農林漁業者の機械操作研修会が開催されました。(令和4年12月6日)

東臼杵北部地区農山漁村女性サポート協議会と東臼杵北部農業改良普及センターが主催した「女性農林漁業者を対象とした機械操作等に関する研修会」が普及センターにて開催され、延岡市内の女性農林漁業者と「Hinata・あぐりんぬ」(宮崎県内で元気に活躍する女性農業者グループ)の会員、あわせて16名の女性農林漁業者が参加されました。研修会では、九州農政局担当者による女性の活躍推進と農作業安全に関する講義、ラジコン草刈機の動画視聴の後、普及センター近隣のほ場で農機メーカーによる農業機械のメンテナンス方法の説明とアシストスーツの装着体験、農機メーカーとJA延岡を講師とした2台のトラクターの操作体験が行われました。

風が強く寒空の下での実習でしたが、参加者からは「今までトラクターを操作したことがなかったので貴重な体験になった。」「キャビン付きのトラクターは快適だった。」などの感想が多数寄せられました。女性が現場で活躍できる環境づくりを推進する機会となりました。

第1回農泊交流研修会に参加しました(令和4年12月5日)

宮崎県主催、みやざきツーリズム協議会共催の農泊交流研修会が綾町わくわくファームにて開催されました。県内の農泊・ツーリズム関係団体や農泊実践者が集まり、宮崎県拠点から、みどりの食料システム戦略の概要と宮崎県拠点が取り組む「みどり戦略推進パッケージ」を紹介。(株)地域振興研究所代表取締役 須川氏の講演の後、「綾町の自然生態系農業の現況と未来、そして課題」をテーマに綾町の有機農業を活用した農泊の取組や今後への課題等の発表がありました。参加している農泊実践者からも現状や課題が発表され、活発な交流が行われました。

令和4年度県内報道機関との懇談会及び現地調査を行いました。(令和4年12月1日)

宮崎県拠点では、農林水産施策への理解を深めてもらうことを目的に、報道機関との懇談会を毎年開催しています。今回は「みどりの食料システム戦略」をテーマに、宮崎県拠点から「みどりの食料システム戦略推進パッケージ」、宮崎県から「県内のみどり交付金の取組」、NPOみやざき有機農業協会から「有機JAS認証機関設立に向けた取組」、有機農業を実践している茶臼原だいち農園代表の原田氏から「有機農業の課題」をご説明しました。

意見交換では、参加者それぞれの立場から活発な議論が交わされ、現地調査を行った茶臼原だいち農園では、その場で収穫した有機にんじんの試食も行い、甘くて美味しいと好評でした。

宮崎カーフェリー新船利用研修会に参加しました。(令和4年11月15日)

みやざき農の物流DX推進協議会主催で農畜産物運送事業者向け「宮崎カーフェリー新船利用研修会」が、新船「フェリーたかちほ」にて運送会社12社20名、同協議会関係者等18名が参加して行われました。研修では、宮崎カーフェリー株式会社の担当者から、本年4月及び10月に就航した2隻の新船の概要、全区間トラックでの陸送とフェリーを使った輸送との比較等について説明。すでに利用している運送会社からは、新船は宿泊が個室となり、トラックスペースも駐車がしやすく、乗下船がスムーズになったなど、利用しやすくなったとの感想が聞かれました。

また、宮崎県の担当者からは、到着地の青果市場での「トラック予約システム」を使えば到着後から荷下ろし開始までの待ち時間短縮が図られるなどの説明がありました。

その後、トラック積載台数が33台増え163台となった車両デッキも見学しました。

今後、この宮崎港から神戸港まで新船を利用した農畜産物輸送の拡大が期待されます。

生活協同組合コープみやざきと五ヶ瀬町などの皆さんと稲刈り交流会に参加しました。(令和4年10月1日)

生活協同組合コープみやざきでは、組合員さんと五ヶ瀬町、JA高千穂地区、株式会社ミヤベイ直販、地元の方による田植え及び稲刈り体験交流会を30年以上継続しています。当日は、秋晴れの中、県内各地から集まった2歳から70歳代までの25名の組合員さんらが、水田を提供してくださった地元の方々から指導を受け、鎌で稲を刈り取り、乾燥用のはぜ掛けを体験しました。

今年は、台風14号の被害が各地で発生したこともあり、参加者からは、無事お米が収穫できたことへの感謝や、地域の被害状況を心配する声が聞かれましたが、現地の皆さんは、参加者の笑顔に、元気をもらったようです。

第29回輸出促進連絡会でベジエイト(都城市)を訪問しました。(令和4年9月21日)

農業生産法人ベジエイト(株)では、野菜の長期保存を可能とする、九州最大級のキュアリング施設を令和4年9月に整備したので、今回、施設の見学と意見交換を行いました。施設整備により、これまでの香港、シンガポール等向けの輸出に加え、新たにタイ向けの輸出を始めるなど、なお一層の販路拡大、輸出量増が期待されます。

*キュアリングとは、収穫時に傷ついたサツマイモを貯蔵前に一定期間高温多湿条件下において傷口にコルク層をつくること。このことにより病原菌などの侵入を防ぐことができる。

放牧と飼料生産技術に関する研修会に参加しました。(令和4年8月31日)

独立行政法人家畜改良センター宮崎牧場において、南九州地域での放牧と夏作飼料作物の生産技術に関する研修会が開催されました。県内外から17名の参加者がありICT技術を活用した放牧技術の紹介や牧柵設置研修などが行われ大変有意義な研修となりました。

現在、家畜飼料の高騰が続く中、省力化やコスト低減が図られる放牧の普及と自給飼料の栽培拡大が期待されます。

高千穂町中川登棚田群のアート米の様子を見てきました。(令和4年8月9日)

6月18日に掲載しました「高千穂町中川登棚田群で好例のアート米田植えが行われました。」の水田アートの様子を見てきました。すでに「PEACE」の文字がはっきりと見えるようになっていました。これから8月中旬頃に出穂し、9月中旬頃には一番の見ごろを迎えます。近くを通った際にはどうぞお立ち寄りください。

延岡市の堆肥流通を現地調査しました。(令和4年8月4日)

宮崎県延岡市の株式会社延岡地区有機肥料センターでは、地域の牛・豚・鶏のふんや魚のあら、学校給食やスーパーから排出される食品残さ等を堆肥化し、有効利用する取り組みが30年以上続けられています。最近の肥料高騰を受け、その利用性は益々高まっており、県外までも販売・圃場散布している点や、製品のペレット化率7割という実績も素晴らしい点です。

高鍋農業高校の有機JAS認証に向けた1年目の取組が終了(稲刈りを見学)(令和4年7月27日)

高鍋農業高校では、今年度から有機JAS認証に向けた栽培体系への転換に取り組んでおり、稲穂は、色合いがとても鮮やかに実っていました。また、新型の乾燥機や籾摺り機等が導入されており、担当の先生も地域で有機農業を実践する生産者の姿を生徒に見学させたりと今後の展開が期待されます。

小島九州農政局次長が、宮崎県下のみどりの食料システムに関連する取り組みを現地調査しました。(令和4年7月29日)

令和4年7月29日(金曜日)に、宮崎県新富町の本部(ほんぶ)農場におけるバイオマス発電とその副産物のリサイクル状況を視察するとともに、同町で有機農産物を栽培する宮本恒一郎氏が直営する「おにぎり宮本」において、宮本氏及び新富町長と意見交換を行いました。いずれの取り組みも、持続可能な農業生産に通じる先進的な取り組みであり、今後の展開が期待されるものでした。

新規就農者と九州農政局との意見交換を開催しました。(令和4年7月28日)

川南町で新規就農者7名と小島九州農政局次長との意見交換を開催しました。

詳しくは、こちらをクリック!

第28回みやざき輸出促進連絡会を開催しました。(令和4年7月20日)

今回は、台湾をメインターゲットに輸出している(株)トレードメディアジャパンの湯野宮副部長に出席していただき、「今後、商品単独で現地に売り込んでいくのではなく、レシピや調理法をセットにし、SNSや現地での番組配信等の活用による現地の消費者を意識したプロモーションが重要」との戦略を説明され、構成員たちも大きなヒント得ました。

JAはまゆう令和4年産早期米初検査・出発式(令和4年7月19日)

JAはまゆうの令和4年産早期米初検査・出発式に井田参事官が出席しました。まず、JAはまゆうの日南新選果場でJA職員の農産物検査員による本年産初めてとなる新米の農産物検査が行われました。品種は全て「コシヒカリ」で、検査数量305袋のうち約9割にあたる274袋が1等に格付けされ、残りの31袋が2等に格付けされました。

その後、出発式のセレモニーでは、日南市副市長をはじめとする南那珂地域の関係機関による来賓の祝辞や鏡開きが行われた後、井田参事官の万歳三唱で締めました。

関係者の話では「おいしい新米を今年も全国に届けたい。」とのことでした。

「振動ローラ式乾田直播」実証圃見学会in都城市に参加しました。(令和4年7月14日)

農研機構九州沖縄農業研究センターが主催する実証圃見学会に参加しました。はじめに、同センターの高橋宙之上級研究員から水稲における乾田直播技術の紹介があり、続いて、実証圃として協力いただいている有限会社エムケイ商事様から本技術への取り組みのきっかけや今年の生産状況について説明いただきました。同社は、作業分散と省力化を目的に2018年から本技術を導入し、今年は飼料用米「みなちから」の栽培に取り組んでいます。

その後、実証圃に移動し、5月9、10日に播種・鎮圧した稲の生育状況や栽培時の留意点などについて、参加者とともに意見交換しました。

本技術は、北部九州地域における麦との二毛作体系での乾田直播技術として開発され普及が進められています。しかし、南部九州地域においても、先駆的に取り組む事業者からは、雑草対策や振動ローラによる水漏れ対策に注意を払えれば、一般的な栽培方法に比べ育苗、代かき、田植えが省略されることにより、労働生産性の向上が期待できると仰っていました。

(参考)乾田直播栽培体系標準作業手順書 ―振動ローラ式乾田直播― [九州地方版]

URL: https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/naro/sop/153213.html

鳥獣被害対策セミナーに参加しました。(令和4年6月24日)

宮崎県総合農業試験場鳥獣被害対策支援センターが主催する鳥獣被害対策セミナーに参加しました。午前中は各種防護柵の特徴、設置時の注意事項、適切な管理方法等について講習を受けました。午後からは実際に電気柵とワイヤーメッシュ柵を参加者全員で協力して設置実習を行いました。設置して終わるのではなく維持管理が必要であり、農家さんの苦労を身に染みて感じることができました。

第27回みやざき輸出促進連絡会及び輸出促進キャラバン(改正輸出促進法説明会)を開催しました。(令和4年6月22日)

宮崎県、ジェトロ宮崎、日本政策金融公庫宮崎支店、宮崎県農業法人経営者協会、宮崎銀行、公益社団法人宮崎県物産貿易振興センターや関係機関に参加を募り、令和4年5月19日に成立した改正輸出促進法の説明会を宮崎県拠点で開催しました。九州農政局経営・事業支援部輸出促進課の西野課長補佐及び杉本輸出促進専門官より改正輸出促進法のポイントや関連施策等について説明し、その後活発な意見交換が行われました。

高千穂町中川登棚田群で好例のアート米田植えが行われました。(令和4年6月18日)

梅雨の合間の貴重な晴天の下、町内外から集まった120人の老若男女と一緒に水田アートの田植えが行われました。子ども達は、泥だらけになりながら元気にぬかるんだ田んぼを楽しんでいました。今年のお題は、平和のシンボルである白いハトと高千穂神楽の面で新型コロナウイルスの沈静化を願い、「ハトと神楽の面でLOVE&PEACE」と決まりました。秋の収穫前(9月中旬頃)には稲の色づきがピークになるそうで、今から楽しみです。

南那珂地域放牧研究会の放牧地造成研修会に参加しました。(令和4年6月10日)

南那珂地域放牧研究会は、南那珂農林振興局や南那珂農業改良普及センター、日南市、串間市等の支援の下、南那珂地域で放牧に取り組む生産者で構成されており、日頃から肉用牛の放牧技術の実証普及や研修会を行っています。この度、当研究会が、耕作放棄地や荒廃した山林を活用した放牧地への造成方法に関する現地研修会を開催しました。

施工業者が保有するブッシュチョッパーという専用機械により、竹藪や直径15センチメートル以下の雑木なら難なく粉砕し、1日の作業で30アール程度が開墾できるそうです。

依頼した方によると、荒廃地に住むイノシシが周囲の水田を荒らし、生産意欲が低下していたため、開墾と放牧により、イノシシの被害も収まることを期待しているそうです。

「てげ頑張っちょる宮崎の農業」の部屋にリニューアルしました。(令和4年6月7日)

「消費者の部屋」として利用していた庁舎正面玄関横の1室を模様替えし、来庁者に向けた情報発信の新たな場として「てげ頑張っちょる宮崎の農業」の部屋としてリニューアルしました。リニューアル後は、ポスター、パンフレット及びチラシの設置や、宮崎県が全国でもトップシェアをもつ農林水産物をポップでPRしています。

また、打合せ等にも利用出来ますので、お気軽にお立ち寄り下さい。

和牛放牧農家との意見交換を行いました。(令和4年5月18日)

日之影町で和牛放牧(繁殖牛)に取り組む岩田篤徳さんは、江戸時代から続く農家の10代目とのこと。生産性の低い耕作放棄地で牛の放牧を行うことで飼料のコスト削減を果たし、所得確保や景観の維持に取り組んでいます。放牧の普及のため、SNSやマスメディアを通じた情報発信、放牧見学の受け入れに力を入れていくとの説明がありました。

株式会社高千穂ムラたびとの意見交換を行いました。(令和4年5月17日)

高千穂町で「株式会社高千穂ムラたび」の代表取締役飯干淳志さんは、棚田での水稲栽培と併せて、米ぬかを利用した米菓子やどぶろくの製造販売、民宿まろうどの経営を行い、雇用の確保を通じた地域全体の活性化に取り組んでいます。

農事組合法人高千穂かわのぼりとの意見交換を行いました。(令和4年5月17日)

高千穂町で、地域の人と農地(棚田)、生活環境、自然環境を守る取組を行っている「農事組合法人高千穂かわのぼり」を訪問し意見交換を行いました。高千穂かわのぼりは、棚田の維持管理の中核的役割を担うとともに、町外から受け入れた新規就農者へのサポートなどを行っています。

(株)杉本商店と意見交換をしました。(令和4年5月17日)

高千穂町で干しシイタケの輸出を行い、先日、GFPアンバサダーに認定された「(株)杉本商店」の杉本和英代表取締役社長と意見交換を行いました。杉本社長は、現在、生産者の負担軽減を図るため、アシストスーツの導入にも取り組んでいらっしゃいます。右から杉本代表取締役社長、アシストスーツを装着した城農政推進官

同社で輸出している干しシイタケ、シイタケのパウダー

株式会社くしまアオイファームとの意見交換を行いました。(令和4年4月27日)

串間市でかんしょの生産、出荷・販売を行っている「株式会社くしまアオイファーム」を訪問し、意見交換を行いました。くしまアオイファームは、これまでサツマイモ基腐病に打ち勝つため様々な対策に取り組んでおり、今後もさつまいも産地発展のため、頑張っていくとのお話がありました。

第25回みやざき輸出促進連絡会を開催しました。(令和4年4月20日)

宮崎県拠点では、宮崎県、ジェトロ宮崎、日本政策金融公庫宮崎支店、宮崎県農業法人経営者協会、宮崎銀行、公益社団法人宮崎県物産貿易振興センター(令和4年4月20日加入)、九州農政局宮崎県拠点(事務局)を構成員とするみやざき輸出促進連絡会を毎月第3水曜日に定期的に開催しています。今回は、令和4年4月に着任した井田参事官から、冒頭の挨拶で農産物輸出の情勢報告や、構成員のこれまでの活動への感謝と今後の活躍に期待するとの発言がありました。続いて構成員から輸出促進の取組状況や情報提供を受け、活発な意見交換が行われました。

これまでに掲載した「宮崎の写真館」

お問合せ先

宮崎県拠点 地方参事官室

電話:0985-24-2365