大分の写真館(2022年度)

2022年4月~2023年3月

ゾウさんのエサプロジェクトは栽培4年目に入ります・・・(3月20日)別府市

九州アフリカ・ライオン・サファリ(株)のアジアゾウのエサになるさとうきび栽培は今年4年目になります。別府湾を望む堂面棚田にある恒松敬章さんのほ場では、昨年作付けたものの生育不良だった場所への捕植が行われました(中央写真)。ほ場の一画に昨年収穫したさとうきびを埋め、その上にわら、ビニールシートで覆って(右写真)越冬させて捕植用の苗にしますが、定期的に水をまいて湿度を保つなど、その間も細心の注意が必要です。一度植え付けると数年収穫ができるさとうきびですが、毎年のこのようなメンテナンスは重要です。

色鮮やかな春の花「スイートピー」・・・岩男俊紀(3月17日)豊後高田市

豊後高田市でスイートピーの栽培をしています。スイートピーは淡い色合いと優しい香りで主に11月~3月に出荷されます。花言葉は「門出」や「優しい思い出」などのため、卒業や転職などお別れの時に「門出」を祝う花として贈られています。また、数十種類の自然の色がありますが、専用の液で染色して色を出す場合もあります。気温や日照に影響を受けやすい繊細な花なので、日照の確保や土づくりにこだわり、作業の省力化・効率化を目指しています。

長崎鼻で菜の花フェスタ開催中・・・(3月17日)豊後高田市

豊後高田市の長崎鼻で「菜の花フェスタ」が開催され、約2200万本の菜の花が見頃を迎えています。2007年、地元の女性ボランティアを中心に耕作放棄地に花を植える“花いっぱい運動”から始まり、現在はNPO法人『長崎鼻B・Kネット』が、農薬や肥料は使わず栽培し、刈り取って植物油として販売・加工しています。春は菜の花、夏はひまわりが咲き誇る“花の岬”として観光スポットにもなっています。地域の景観を守りながら、地域の財産で、地域を盛り上げています。

つなぐ棚田遺産に認定された「天空の棚田」密乗院棚田・・・(3月16日)国東市

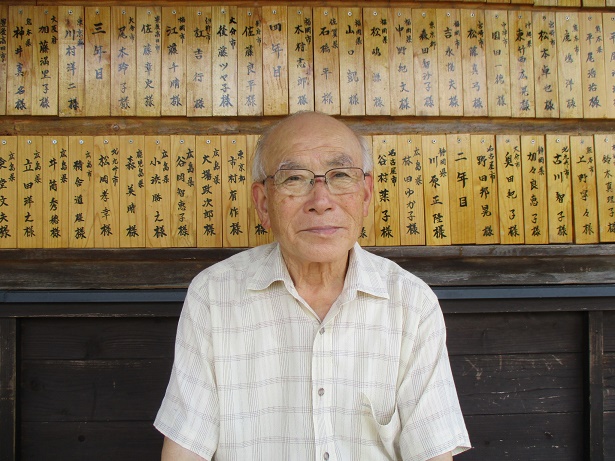

国東市安岐町の密乗院棚田が令和4年「つなぐ棚田遺産」に認定されたことを受けて、地域の世話役である西秀續氏にお話を伺いました。親世代が高齢化で営農や地域の維持が難しくなってきたため、3年前に年齢の近い次世代が結束し、中山間地域等直接支払密乗院棚田集落協定と連携しながら保全活動を始めました。減農薬の水稲栽培に取り組み、ふるさと納税返礼品にも選定されています。世界農業遺産地域でもあり、棚田を見に来る人も増えており、景観を楽しんでほしいと案内板やのぼりも設置しました。地域外の方も参加できる餅つき大会を12年間開催しており、交流やPR活動も継続して取り組んでいます。

(細い山道を抜けた先に現れることから「天空の棚田」とも言われています。右写真は昨年の6月。)

大分☆農・カーボンプロジェクト第6回勉強会を開催しました・・・(3月6日)臼杵市

第6回勉強会は、「産地で学ぼう!有機生産者と消費者の交流」をテーマに開催しました。

まず、臼杵市土づくりセンターで、臼杵市の担当者から地域資源を活かした堆肥の生産状況についての説明と現場の見学をした後、会場を臼杵市野津中央公民館に移して、有機生産者と消費者、流通業者、行政の交流会を行いました。

交流会では、はじめに臼杵市「ほんまもん農産物」と慣行栽培のにんじんの食べ比べを行い、その後4つのグループに分かれて意見交換をしました。有機生産者がそれぞれの農産物の特徴、日々の苦労や悩みを語ると、消費者の皆さんも意見要望を伝えるなど大盛況で、「農業経営の励みになった。」、「有機栽培の理解が深まった。」など、お互いにとって有意義な場となりました。

|

|

|

| 臼杵市土づくりセンター |

臼杵市担当者からの説明 |

堆肥は匂いもなくふかふか |

|

|

|

| にんじんの食べ比べ |

美味しいと思う方に挙手 |

4グループにわかれて意見交換 |

|

|

|

| 笑い声が起こる和やかな雰囲気 |

ohana本舗の葉物野菜 |

毛利さんはレンコン |

ご参加の皆さん、ご協力いただいた臼杵市役所の皆さん、大変ありがとうございました。

ご参加の皆さん、ご協力いただいた臼杵市役所の皆さん、大変ありがとうございました。

棚田保全のご苦労をお聞きしてきました・・・山浦早水(やまうらそうず)棚田の里づくり実行委員会(3月1日)玖珠町

「日本の棚田百選」に認定されていた山浦早水棚田が、令和4年「つなぐ棚田遺産」に認定されたことを受けて、山浦早水棚田の里づくり実行委員会会長の渡辺信雄氏にお話を伺いました。集落の高齢化が進み営農継続の継続が難しくなるほ場が多く発生している中、近隣集落と連携して田植機などを共有したり、中山間地域等直接支払制度の活用でトラクターの水田への出入口の舗装を行ったりと、知恵を集めて棚田の保全に努められています。最後に「棚田保全は容易ではないが、楽しみである地域外の人々との交流は続けていきたい。」と語っていただきました。(棚田の写真は昨秋の収穫時)

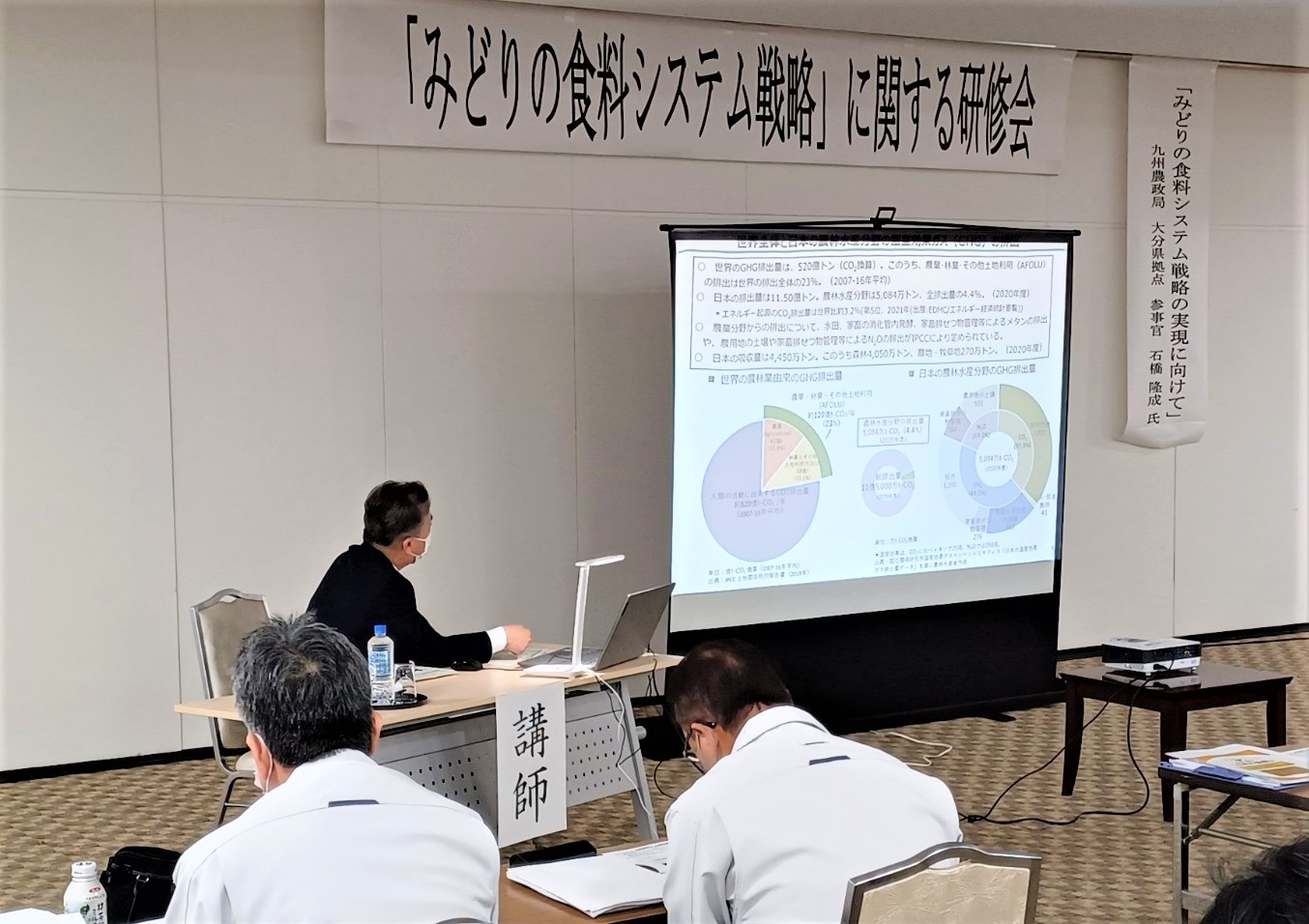

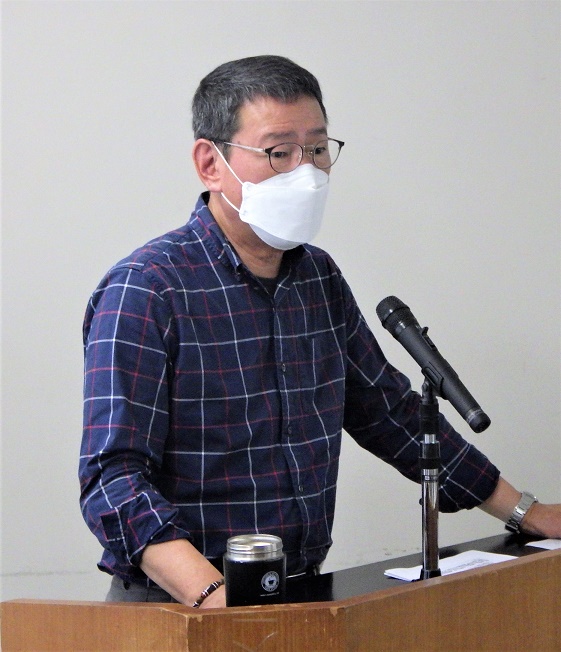

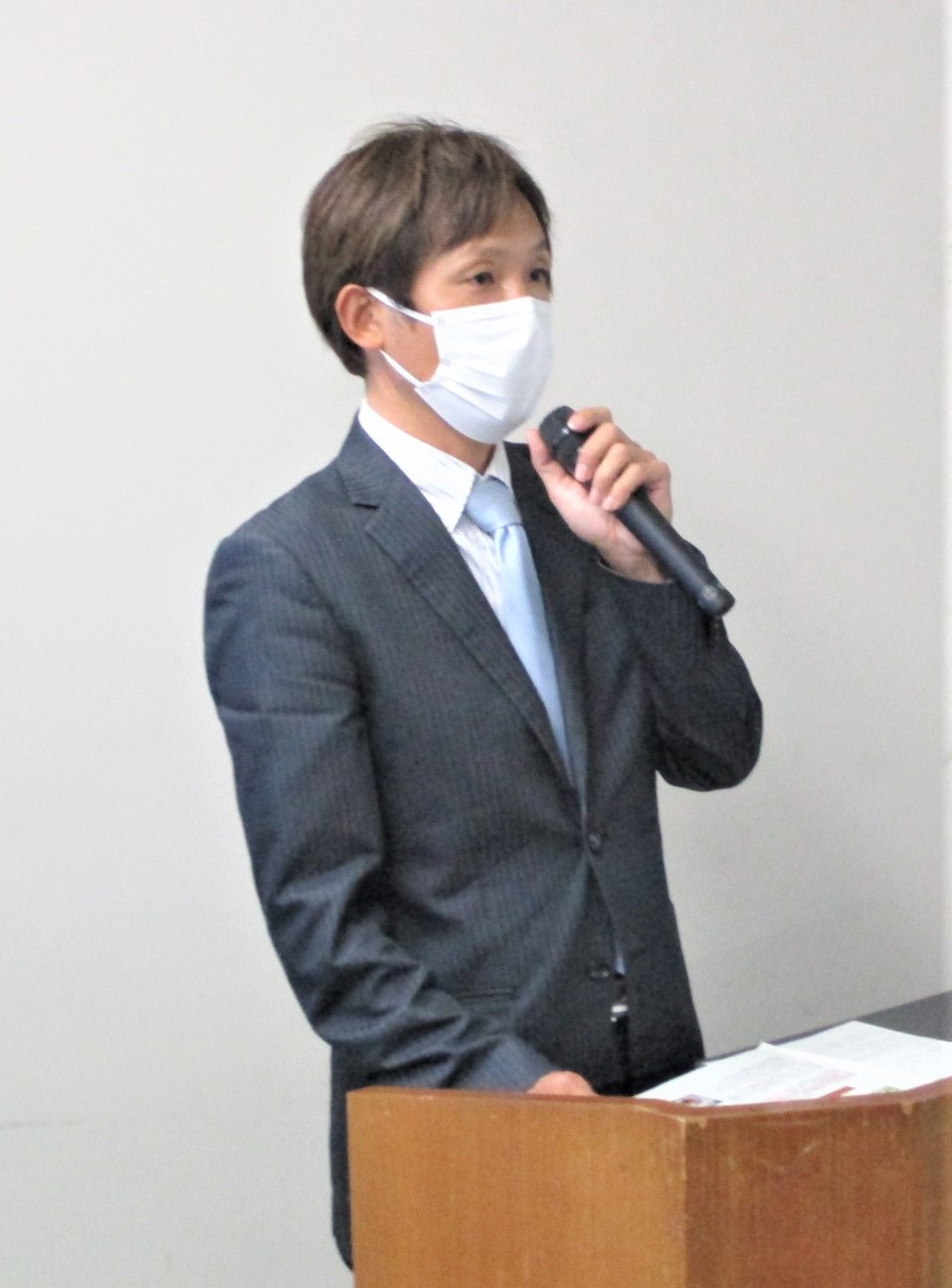

JAグループ研修会でみどりの食料システム戦略等の講演を行いました(2月24日)大分市

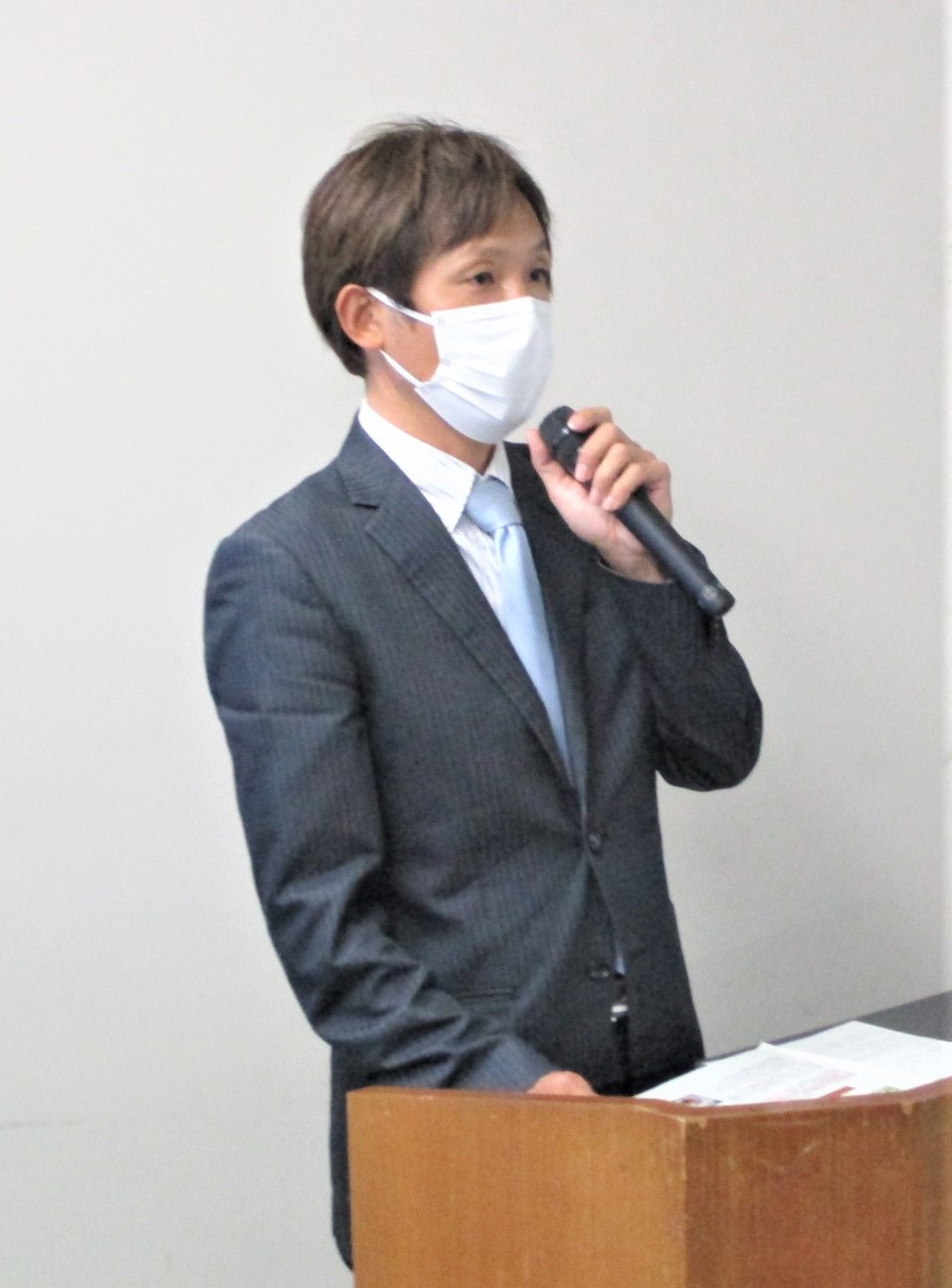

令和4年度JAグループ大分営農農政担当部課長・担当者研修において、大分県拠点石橋地方参事官が「みどりの食料システム戦略の実現に向けて」と「食料・農業・農村基本法見直しを巡る論点、食料安全保障強化政策大綱のポイント」に関して講演を行いました。参加者からはJ-クレジットの取組や肥料原料の備蓄等、現場の関心の高い事項について質問が出され、活発な意見交換の場となりました。

大分県女性農業者交流会「女性が集まれば知恵と笑顔と元気が出る♪」開催・・・(2月14日)大分市

大分県拠点では、農林水産業の成長産業化の鍵を握る女性農業者が、農業経営を学ぶ機会と女性農業者同士のつながり・情報交換の場を提供するため「大分県女性農業者交流会」を開催しました。

交流会では、(株)IT武装コンサルティング代表取締役工藤崇氏による「女性の強みを活かした農業経営と販売戦略」をテーマにした基調講演や、女性活躍推進に向けた国の事業と農業女子プロジェクトの紹介、また、熊本県の農業女子プロジェクトメンバーである永井香織さんにはオンラインで取組事例を発表いただきました。

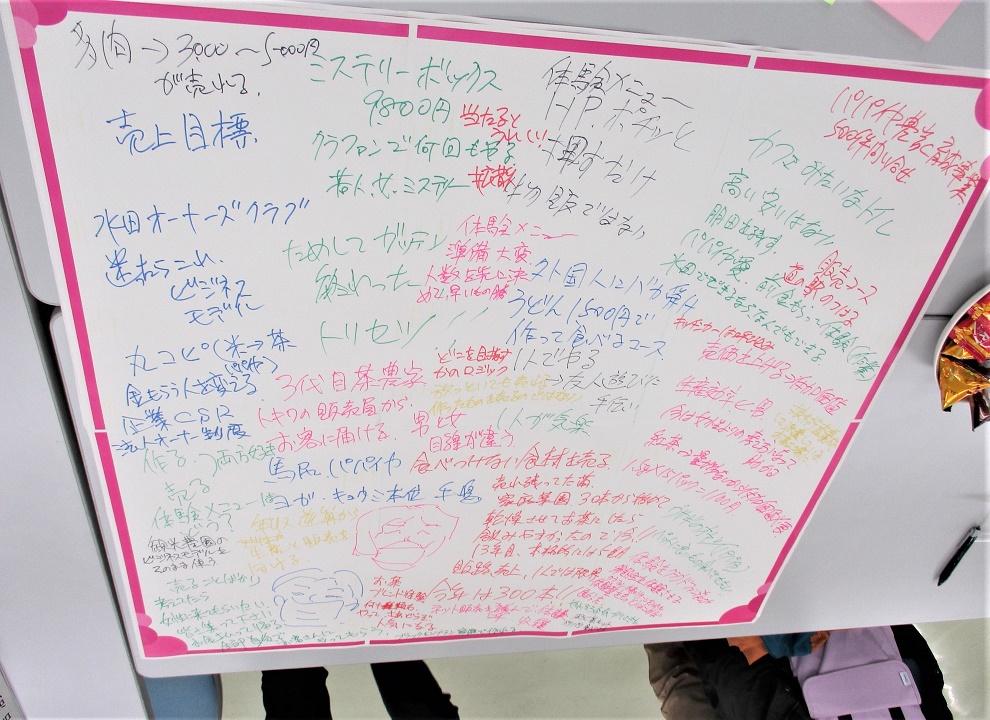

今回の交流会は遠方からでも参加できるよう、会場とオンライン参加を組み合わせて実施したことで、県内各地からご参加いただきました。交流会のコンセプト「女性が集まれば知恵と笑顔と元気が出る♪」を体感するかのように、グループ交流では活発な楽しいおしゃべりとなりました。「女性は課題と同時に展望を描けるところが頼もしい」とか、「目からうろこの気づきを頂きました」、「有意義な時間となった!」との感想をいただきとても盛況な交流会となりました。

|

|

|

| 交流会会場 |

工藤崇氏の基調講演 |

オンライン参加 |

|

|

|

| 九州農政局 松本係長 |

永井香織さんからの事例発表 |

農業女子プロジェクト展示 |

|

|

|

| 参加者の集合写真 |

オンラインの方も集合写真 |

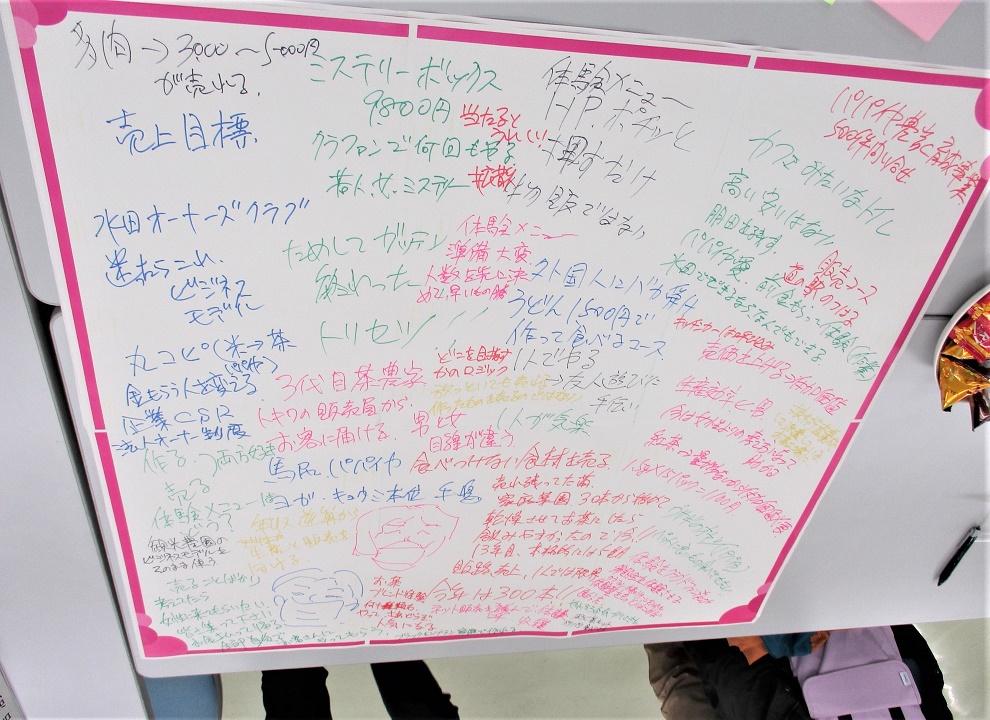

会場参加者の交流メモ |

女性が活躍するにはトイレや休憩室等の環境整備がとても重要です!・・・(1月24日)大分市ほか

トイレや休憩室などの環境整備は、農作業を快適に行えるだけでなく、生産性・モチベーション向上が期待できます。女性のみならず、作業する全ての人のメリットになりそうな最近の素敵な改善事例をご紹介します。

左:大分市でパパイヤ栽培に取り組む馬尻さんは、「畑の中にキレイなトイレプロジェクト」をクラウドファンディングで実現しました。畑の中の作業場とは思えない、おしゃれでキレイな水洗トイレが完成しました。

中:中津市の餅の6次加工を行う廣池農園では、従業員が快適に過ごせる休憩室兼子どもの遊び場を整備しました。作業場との間にガラスの小窓を設けることで、双方から様子が見られる構造にしてます。

右:杵築市でいちごの減農薬栽培に取り組むGrassMumでは、収穫・出荷作業にパートさんに来てもらうこともあり、倉庫横に更衣室を整備しました。今後は更衣室前で採れたていちごの直売等も目指しています。

地域の活性化に身近な野草を活用!・・・「野草の里やまうら」(1月12日)杵築市

杵築市山香町の「山浦地区まちづくり推進協議会」は今後の山浦地区を維持していくため、より暮らしやすい場所となるように平成30年から学校跡地に新設されたコミュニティセンターを拠点に活動しています。そのなかで、身近にある野草を地域の特産品として活用することとし「野草の里やまうら」を起ち上げ、農薬、化学肥料、畜産堆肥は使わずに栽培したものを丁寧に手摘みし、お茶や入浴剤に加工しています。拠点にしている小学校跡地では野草の加工のほか、カフェ、スチームサウナ、またフリースペースなど地域内外の人が交流できる場所としての整備が進んでいます。地域住民の雇用、高齢者福祉、里山(休耕田等)の利活用、交流人口の増加、移住者の獲得等を目指しています。

品種の特徴を最大限に活かした高品質なオリーブオイルの生産を目指します・・・河野農場(河野嘉徳)(1月6日)国東市

国東市安岐町で親子3人でオリーブの栽培・加工を行っています。国東市がオリーブの産地振興を始めたこともあり、平成25年、父が退職を機に茶の耕作放棄地を購入しオリーブ栽培を開始しました。父のオリーブ栽培を継承するため農業大学校卒業後、オリーブの先進地である小豆島での研修と国東市のオリーブの農業法人で栽培を学び、令和2年に親元就農しました。オリーブオイルソムリエJrも取得し、品種や収穫時期によって異なる風味を見極め、特徴を最大限に活かした高品質なオリーブオイルの配合を目指しています。収穫時期にはたくさんの方に収穫ボランティアに来てもらっているので、地域の資源であるオリーブで地域の活性化や都市部との交流などにも取り組みたいです。

土づくりにこだわり、最も状態のよいリーフを皆さんにお届けします・・・ほっぺリーフ(12月21日)大分市

大分市で土づくりにこだわって、ベビーリーフなどの葉物野菜をハウス栽培しています。化学肥料は極力使用せずに動物性たんぱく質を主とした有機質肥料、腐植酸やゼオライト、酵素、微生物菌など使用することで、連作障害にも耐えられる土づくりを目指しています。収穫は葉の状態が良い時間帯にあわせて行うため、夏などは日没~深夜に及ぶこともありますが、作業効率だけではなく、リーフの状態を最優先にお客様に届けられるようにしています。肥料・資材価格の高騰、2024年のトラックドライバーの時間外労働規制強化等課題も多いですが、地域で連携した物流や商品開発で収益力の向上を目指しています。

第8回農政懇話会を開催しました(12月16日)大分市

大分県拠点では、「現場と農政を結ぶ」業務の一環として、マスコミ各社への情報提供と現場意見の反映を目的に「第8回農政懇話会」を開催しました。県拠点から、独自取組である「大分☆農・カーボンプロジェクト」、先日公表を行った令和4年産米の収穫量、また、今年度全国で頻発している鳥インフルエンザの発生状況等について情報提供を行った後、意見交換を行いました。

大分☆農・カーボンプロジェクト第5回勉強会を開催しました(12月14日)大分市

第5回勉強会は、「地域資源・未利用資源の活用による持続可能な農業」をテーマに開催しました。会議ではまずアフリカンサファリの動物に供給する牧草の栽培を行っている久住高原農業高校から成果発表があり、続いて中津市役所と臼杵市役所からそれぞれの取組発表を受けました。その後の意見交換では、参加した生産者からこだわりの土づくり、地域資源の活用状況などの紹介があり、参加者からはその努力と工夫に驚きの声があがっていました。また、里山の収穫されないタケノコや果樹は未利用資源というだけでなく、有害鳥獣の温床になっているという実態、町から集落に人を呼び込んで、未利用資源の活用につなげる取組紹介などもありました。化学肥料や農薬等の価格高騰が続く中、SDGsな農業のために地域資源、未利用資源の活用について問題意識を共有できる会となりました。

詳しくはこちらをご覧ください

第5回勉強会概要

|

|

|

|

オンラインでの成果発表

久住高原農業高校(3年生)

衛藤 正和さん |

Z世代と共に未収穫農作物を価値ある資産に

中津市商工農林水産部

久保 誠さん |

有機の里づくりは土づくりから

臼杵市地域振興部

廣瀬 慎介さん |

今回も予定時間をオーバーする活発な議論をいただきました |

環境にも人にもやさしいおいしい野菜・・・西森ゆうじん農場(12月8日)豊後大野市

子供たちや食への思いから勤めていた会社を辞め、平成12年に豊後大野市緒方町に移住し、夫婦二人で有機無農薬のお米や野菜を栽培しています。作物に適した旬の栽培を基本に、土壌は、成分に過不足があると作物が弱り病害虫が発生するため、圃場ごとに分析し、土壌にあった必要量だけの堆肥を散布し生産量を確保しています。近頃は気候の変化からか、これまでの知識が通用しないこともありますが、常に探究心、向上心を持ってがんばっています。化学肥料や農薬を一切使用しない、環境にも人にもやさしい農法で、元気なおいしい野菜を育てていますので、是非食べてみてください!

「大切な人と食べてもらえる」美味しいいちごを届けたい・・・GrassMum 金政久美(12月5日)杵築市

杵築市で化学肥料・化学農薬を極力使わない「いちご栽培」に取り組んでいます。転勤族だった主人と夫婦2人で心機一転、杵築市に移住し、いちご学校で研修を受けました。就農3年目で、まだまだ栽培技術は研究中ですが、夫婦2人で毎日、栽培に対する熱い議論を交わしながら頑張っています。たくさんのご縁をいただいて、販路や活動の場が広がっていることに感謝しています。これからも、大切な人と食べてもらえるような美味しいいちごを育てていきたいです。

豊かな自然を守りながら栄養価の高い野菜を届けたい・・・メープルマート 岡井 鉄郎(11月28日)日出町

日出町で、農薬・肥料を使用しない自然農法で農産物を栽培し、食品添加物も一切使わずに加工してネット販売しています(写真左 左:加工・販売担当鉄郎氏(兄)、右:生産担当佑樹氏(弟))。農薬や肥料を使わない栽培は気候の影響を受けやすく、除草作業も大変で、虫食いがあったり不揃いだったりします。消費者が見た目の悪いものでも受け入れていただけるようになると、農家のこだわりや努力も伝わりやすくなると感じています。現在はさつもいもやビーツ(写真中央、右)の加工に力を入れていますが、今後は豊かな自然を守りながら、「健康に良い」モリンガや菊芋など栄養価の高い野菜も届けたいです。

6次産業化に取り組む事業者等の交流会を開催しました(11月18日)国東市

令和4年11月18日、大分県東部振興局会議室において、6次産業化に取り組む事業者等の交流会を開催しました。東部地区の総合化事業計画の認定を受けている4事業者を先輩事業者として、加工に取り組んでいるが認定を受けていない、または加工を検討している生産者から、質問や疑問を受け、経営に対する助言や相談先のアドバイスなど活発な交流が行われました。参加者からは、地域内の事業者同士の横のつながりができた、先輩の経験談や知恵が聞けた等有意義な時間であったと好評でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

苺屋 服部 輝美さん

いちご加工品(国東市) |

オレンジ農園 片岡 正子さん

柑橘加工品(杵築市) |

(合)おもち工房厚田ファーム

厚田 真太郎さん(右)

もち米加工品(国東市) |

|

|

|

(株)らいむ工房 佐藤 朋美さん

むらさきもち麦(国東市) |

キュウセツAQUA(株)

大野 綾子さん(左)、光野 真央さん(右)

オリーブ加工品(国東市) |

やーやまや 佐藤 裕美子さん

しょうが加工品(杵築市) |

かかりつけ野菜農家を持ちませんか?・・・Farm Sam 代表 髙松 修(11月15日)日出町

耕作放棄地を多く抱える地元への貢献や、環境にも配慮した農業で付加価値のある商品を生み出せないかとの思いで、脱サラし有機栽培農家として再出発しました。私が実践している炭素循環農法は、肥料や農薬は一切使用せず、竹や木材チップ、廃菌床を畑にすき込むことで、土壌内の微生物を活発化させ植物と共生しやすい環境を作ることが一番のポイントです。就農2年目の現在は30aの畑でじゃがいも、大根、ラディッシュほか年間30品目を栽培し、町内の飲食店、観光ハーブ園での対面販売や自社サイトで販売しており評判も上々です。身近なかかりつけ医のイメージで、かかりつけ野菜農家としてお客さんと対話し、作っている野菜の価値を理解して購入してもらいたいです。

まっすぐに伸びた自然薯「ねばりごし一本」・・・日出町大神地区活性化推進協議会自然薯部会(11月14日)日出町

日出町大神地区活性化推進協議会自然薯部会では、人口減少が進み、後継者のいない農家が多い地域の遊休農地の保全・活用のため、4年前から自然薯栽培を始め、2019年にブランド名「ねばりごし一本」として商品化し販売しています。自然環境に近づけるため農薬は使いません。定植と排水対策が少し大変ですが、雑草対策にマルチシートを張り、管理も簡単なので、女性や高齢者など様々な人に栽培してもらい地域の特産品としていきたいです。今年から通販サイト「食べチョク」での販売も始めました。右写真は11月27日に行われた様々な体験ができるイベント「ひじはく」での自然薯堀り体験の様子です。

産地交流in安心院オーガニックファーム・・・グリーンコープ生活協同組合おおいた等(10月25日)宇佐市

グリーンコープ生活協同組合、大分大学、あまいろ商店、大分県拠点から総勢18名が、安心院オーガニックファームのほ場におじゃまして、産地交流を行いました。当日は、安心院オーガニックファーム平子社長から野菜栽培や土(堆肥)づくり等の説明後、施設の見学、収穫体験を行い、参加者から慣行栽培との違いや農作業の工夫などの質問がありました。有機農業の基本は土(堆肥)づくりと除草作業ということについて認識を深めました。

このような産地交流や農業体験が拡がることで、生産者と消費者の相互理解が深まるものと考えます。

大分県農林水産祭に出展しました・・・(10月22、23日)別府市

大分県拠点は、大分県別府市の別府公園で開催された「令和4年度大分県農林水産祭 おおいたみのりフェスタ」に九州農政局コーナーを出展しました。ブースでは大分県拠点の独自取組である「大分☆農・カーボンプロジェクト」、「みどりの食料システム戦略推進」、「SDGs」等のパネル等を展示し、来訪いただいた多くの方々にクイズ形式で環境問題と農業の関係について考えていただきました。また、スマート農業が環境負荷軽減につながることを伝えるためにブースに展示した農業用ドローンとラジコン草刈機は、多くの皆さんの関心を引いていました。

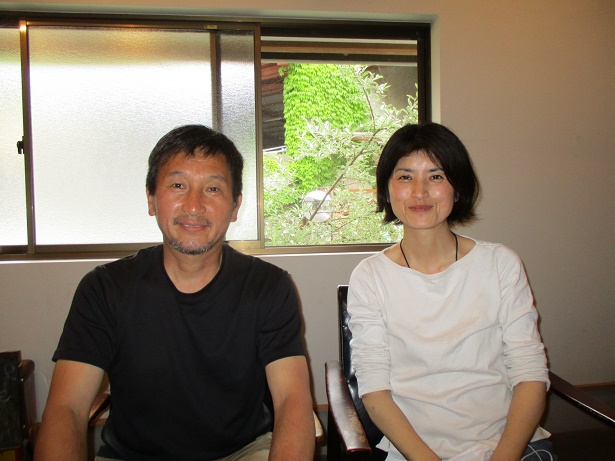

臼杵の有機農産物を多くの人に知ってもらいたい・・・有機農業生産者 yomoyamaya 山﨑誠・実里(10月19日)臼杵市

臼杵市地域おこし協力隊の有機農業隊員1期生として2016年から3年間活動し、2019年に有機農家として独立しました。現在は1.5haの圃場で有機JAS認証を取得し約30品目の野菜を生産するとともに、農産物加工の取組も始めています。また、毎月第一日曜日に朝市「百姓ニュースタンダード(ひゃくすた)」を開催しており、県内外から多い時は300名を超える来場者で賑わっています。臼杵市の環境に配慮した農産物を多くの人に知ってもらいたい、そして消費者と生産者の顔の見える関係を作っていきたいと思っています。

大分市でのパパイヤ栽培(5月9日記事続編)・・・馬尻幸恵(10月18日)大分市

大分市で青パパイヤの栽培をしています。青パパイヤの収穫は8月から始まり、霜の降りる前の11月中旬まで続きます。青果は炒め物、煮物、カレー、シチュー等どんな料理にも合い、パパイヤの葉のお茶も美味しいです。台風で浸水、倒伏と被害もありましたが、現在、実・葉の収穫真っ只中です。

クラウドファンディングを活用して農園にキレイなトイレを作る『畑の中に「夢のトイレ」プロジェクト』も着々と進行しています。トイレは働く上でやる気やモチベーションの向上に繋がる大切な要素です。農作業は大変ですが、夢に向かって頑張っています!

大分☆農・カーボンプロジェクト第4回勉強会を開催しました・・・(8月31日)大分市

第4回勉強会は、「環境にやさしい持続可能な消費の拡大にむけて」をテーマに開催しました。イオン九州(株)の福山博久氏(左写真)による基調講演のあと、意見交換が行われ、生産者から「有機農業はその大変さから慣行農業農産物との価格差があるが、その大変さが消費者に伝わっていない」「今こそ資源循環型農業が求められている」等の話があり、有機農業生産者と消費者の草の根的な交流をなお一層進めていく必要性が感じられました。勉強会後は、恒例になった名刺交換会が行われ、意見交換で感じられた交流の必要性を受けて、消費者団体と生産者の交流の計画が進んでいました。

詳しくはこちらをご覧ください

第4回勉強会概要

ゾウさんへ「おやつ」をあげました・・・アフリカンサファリ 別府・日出さとうきび研究会 久住高原農業高校(8月26日)宇佐市

別府・日出さとうきび研究会です。棚田から刈取ったばかりのさとうきびをアフリカンサファリのアジアゾウに持って来ました。一緒に久住高原農業高校が栽培している牧草のチモシーも給餌します。生徒達とジャングルバスに乗込んで、喜んで食べる動物たちを間近に見ることができ感激です。同乗してくれた神田園長の説明も楽しくて、益々ヤル気がUPしました。秋の間、定期的に美味しいさとうきびを持って来ます。

田染の荘の「マコモダケ」を是非召し上がっていただきたい・・・蔵本学(8月23日)豊後高田市

農業のある暮らしを希望し、2011年に豊後高田市田染小崎に移住してきました。自然と子供が大好きで、自分に優しく、自然に優しくをモットーに半農半教・自給自足を目指しています。中高生の学習塾を経営する傍ら、除草剤や農薬を一切使用せずマコモダケを栽培しています。マコモダケは、日本最古の書物「古事記」にも記され、食物繊維やカリウムを含む健康食材です。アスパラガスとタケノコを合わせたような食感が特徴で、和食、洋食、中華、イタリアンなどにも合います。秋のごく短期間しか収穫できない希少な農産物です。ぜひお試し下さい。

GI産品「くにさき七島藺表」の「浜干し」体験会・・・(8月19日)国東市

「くにさき七島藺」が収穫時期を迎え、砂浜で乾燥させる「浜干し」体験会が開催されました。大分県のGI登録産品である「くにさき七島藺表」は国東市のみで生産されており、江戸時代から続く貴重な産物です。昔は七島藺を早朝の砂浜に広げて乾燥させる「浜干し」の光景は夏の風物詩でしたが、生産量が減少しその光景も見なくなりました。今回はイベントとして「浜干し」を開催し、手作業で2つに割いた七島藺を砂浜に並べて乾燥させ、乾くのを待つ間に七島藺を使った「美山河(みさんが)」作りのワークショップが開催されました。

注:「地理的表示保護制度(GI制度)」とは、地域の伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度です。

持続可能な農業で1000年先まで続く農場を目指します・・・障がい者サポートセンター三角ベース(8月5日)国東市

国東市安岐町で、農薬や肥料を使わない自然農法で農福連携に取り組んでいます。お米や野菜の栽培のほか、びわの葉茶や桑の葉茶、菊芋チップス等の加工を行っています。機械を使わずに手作業がほとんどなので効率は良くありませんが、太陽のもと農作業することで、利用者さんのリハビリテーションとして心身ともに高い効果があります。世界農業遺産の認定地域でもあり、1000年先まで続く農場となるように「1000年ゆめ農場~共生の郷~」と命名し、持続可能な農業と多様な生物の共生を目指しています。

狩猟肉の「嗜み方」を深掘りしていく日々・・・奥日田獣肉店 草野貴弘(8月3日)日田市

5年前に福岡市から日田市へ移住してきました。奥日田(旧日田郡)の自然に囲まれた山の暮らしに影響を受け、猟師、食肉処理販売、ペットフード製造販売、キッチンカーを営んでいます。その中で大切にしているのは、駆除利用的な側面だけではなく、狩猟のカルチャーとしての側面や、狩猟肉の「嗜み方」なども併せて発信していく事で、価値を最適化していく事。家畜と違い、旬の時期や個体差がある天然物の特性を踏まえ、その季節ごとの旬を食べるという喜びや、良個体との巡り合わせへの感謝など、味以外の体験的な魅力も同時に楽しんでいただけたら嬉しいなと思いを馳せつつ、食肉としては自分で捕獲した責任の持てる最高の個体だけを厳選し販売しています。

オーガニックが日常の食卓にあるようにとの想いが一番・・・量り売り からはな百貨店・井藤優子(7月26日)大分市

大分市で野菜や食品をプラスティックフリーで販売する「量り売り からはな百貨店」です。以前から環境問題に関心があり、様々なイベントを行ってきましたが、オーガニックが日常の食卓にあるようにとの想いで、この百貨店を今年5月にオープンしました。モットーは、(ア)日々環境のためにできることを提供すること、(イ)生産者と消費者の顔と顔が見えるお店にすること。お客さんに、「なぜ有機農産物を買うの」と聞くと、「本当に美味しいから」との答え。でもその美味しさが一般の消費者に伝わっていない。私の場合、どうやって作られたかを知って食べた時に身体が喜んでいるのがわかりました。有機農産物は環境にも身体にも優しいということを伝えることが必要だと思っています。是非お店にお越しください。

色鮮やかな「ほおずき」の出荷が最盛期・・(7月26日)杵築市

杵築市大田では、お盆に飾る花「ほおずき」の出荷が最盛期を迎えています。堀農園では1.2haで12万本のほおずきを栽培していて、この時期は朝5時から収獲し、多いときは従業員40名程で出荷・調整作業を行います。JAを通して全国へ8月上旬まで出荷が続きます。

海藻の森を修復させ豊かな海を守りたい・・・大分うにファーム(7月20日)国東市

国東市国東町で磯焼けの一因でもあるウニを漁業者から買い取り、陸上で畜養して歩留まりを高め販売することで、地域に新たな特産品を生み、海の環境保全と漁業者の新たな収入源の創出を目指した循環型ビジネスに取り組んでいます。海藻の森を修復させ豊かな海を守りつつ、地域の活性化に貢献していきたいです。

日本の歴史的価値のある荘園を後世に伝えたい・・・荘園の里推進委員会・河野一三(7月14日)豊後高田市

27年前の退職を機に、郷土の豊後高田市小崎へ帰郷しました。地元の小崎地区は全国でも数少ない荘園の風景を残した地区で、歴史的に古く、平安時代に宇佐神宮の荘園として「田染荘(たしぶのしょう)」ができました。田染荘については、「住民と市で、基盤整備事業を行うか」「景観を保存し、それを生かした地域作りを進めるか」話し合いがもたれ、世話役を任せられた私が荘園を残すよう話をまとめました。今では棚田オーナーである「荘園領主」が200人を数えるほど多くなり、田染荘は自分の一部となっています。近年はコロナ禍で活動も自粛していますが、これからも田染荘を後世に伝えるよう頑張りたいです。

IoT技術を活用して品質管理や技術の向上に取り組んでいます・・・くにみ農産加工有限会社(7月12日)国東市

国東市国見町でバジルの生産・加工等に取り組んでいます。当社の開発したシステム「クニミックスクラウド」では生産者の畑ごとの生産管理の内容を共有し、品質管理や加工のトレーサビリティに活用しています。また、栽培技術等を動画で学べる「モニタートレーニングシステム」は生産者の個々のレベルに応じた内容を、都合の良い時間に視聴でき、効率的に研修できると好評です。手摘みしたバジルをその日のうちに素早く加工することで、風味、色、香りを維持したバジルペーストになっています。

県連会員を増やし、更なる活動の活性化を目指す・・・大分県農業青年連絡協議会会長 大塚勇太(7月6日)臼杵市

臼杵市で葉たばこ(右写真)を生産しています。親元就農し今年で10年目を迎えました。これまでは大分県農業青年連絡協議会で事務局長を務めていましたが、本年4月の通常総会にて会長に就任しました。コロナ禍にあって活動が制限される中、若者ならではのアイデアと行動で仲間を増やし、各地区組織の活動を活性化させ組織を盛り上げていきます。

保育園をリノベーションして農泊や加工に取り組んでいます・・・やーやまや(7月5日)杵築市

杵築市大田で自然栽培と農泊に取り組んでいます。農薬や肥料は使用せず、畑には稲わらしか入れません。自宅は旧大田保育所をリノベーションしてゲストハウスを整備し、春と秋に宿泊研修や修学旅行を受け入れています。旧給食室を加工場にして「しょうがシロップ」や「しょうがジャム」などの6次産業化にも取り組んでいます。この地域の環境の良さに惹かれ引っ越してきました。是非体験しに来てください。

大分☆農・カーボンプロジェクト第3回勉強会を開催しました・・・(6月17日)大分市

第3回勉強会のテーマは、「有機農産物の物流」。(株)ohana本舗の赤嶺社長(中央写真)の基調講演、コープおおいた吉浪統括マネージャー(右写真)の取組発表のあと、参加者による意見交換が行われ、幅広い分野の多くの方からご意見をいただきました。有機農産物の集荷、物流、販売の課題に特効薬的なものはなく、(株)ohana本舗をはじめとした県内有機農家の取組を見守りながら、今後もプロジェクトの大きなテーマとして継続することになります。また、出席者の発言から、「環境に優しい有機農業」をもっと消費者に理解していただく必要性を感じる場ともなりました。

詳しくはこちらをご覧ください

第3回勉強会概要

原木しいたけ栽培で資源循環に貢献し自然を守り続けたい・・・くにさき半島 山や(6月13日)国東市

国東市で原木しいたけと菌床きくらげの生産を行っています。この地域は、2013年5月に「クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環」として世界農業遺産に登録されました。しいたけ栽培はクヌギの伐採と再生により森林の新陳代謝を促し、水源・里山の保全に繋がっています。また、古いホダ木を粉砕したい肥化した培養土「廃ホダ土」も販売しています。今後もしいたけ栽培を行うことで、山を守り海まで続く循環型農林業に貢献していきたいです。

お茶でホッとする時間を楽しんでほしい・・・自家製紅茶屋やまどり(5月25日)杵築市

杵築市で祖父の代から60年以上、お茶の生産・加工を行っています。緑茶の他にも地域の高熊山から命名した「高熊紅茶」を製造しています。県内産に限定したフレーバー(ローズ、ラベンダー、柚子、生姜など)をブレンドしたフレーバーティーも好評です。地域振興につながるイベントなどに出向いてお茶の実演販売をしていましたが、コロナ禍でイベント自体が減ったため、キッチンカーを導入して駐車場などで実演販売をしています。おかげで普及・販売の幅が広がりました。これからも地域に愛される生活に根ざしたお茶を作り続け、お茶でホッとする時間や空間を提供していきたいです。

「ドローン」をより実用的に使うために!(3年間の水稲作省力化試験)・・・(株)Sami Sami ラボ(5月23日)宇佐市

中津市でドローンの製造・販売を行なう「Sami Sami ラボ」です。水稲栽培における播種、除草、防除、追肥等の作業をドローンで行う実証試験を始めました。今日は宇佐市安心院町の田んぼで種籾を空中散布しました。今後、県北地域の3ヶ所で3年にわたり、色々な作業を試験します。ドローンを使えば特定の農作業は圧倒的に楽になります。農家の皆様の高齢化、労働力不足に必ず役に立つと考えています。その他にも現行と比べて環境に優しい農薬・肥料の活用や、肝心の収益性の計算など意欲的に取り組む予定です。

食品ロスと食の貧困を同時に解決する値札のないスーパーマーケット・・・あまいろ商店(5月20日)別府市

あまいろ商店は、規格外の農産物や賞味期限間近の食材を生産者や流通業者から無償で譲り受け、店舗で必要とする方に無料提供を行う若者が主体となったボランティアグループです。スタッフは来店者が「もったいない」という思いや社会問題への気づきを感じてもらえるよう、一緒に食材を選び、提供されている野菜の廃棄理由や活動の狙いを説明します。困っている人への無料配布が基本理念ですが、一般の人にあまいろ商店の活動を知ってもらうため、来店者自らが考える金額をお気持ち箱へ投入する仕組みです。食品ロスと食の貧困の同時解決を目指し、困っている方のお役に立ちたいと常設店舗で毎週土曜日営業しています。

自然の力を借りて安全な野菜を届けたい・・・羽野由利子(5月19日)豊後高田市

2014年に大阪から大分県豊後高田市に移住し、2年間自然農法を学び、「ひかり農園」として無農薬、無肥料(ほ場雑草の緑肥のみ)で野菜を栽培しています。現在は約20アールの農地でレタス、大根等を通年で少量多品目栽培しています。病気や害虫が発生することもありますが、作物本来の力を信じ、自然の力を借りて野菜を栽培しています。お客様、生産者、環境に優しい社会を目指し、これからも安全な野菜を届けていきたいと思います。

生き生きと楽しく暮らせる地づくり・・・株式会社東山パレット(5月10日)別府市

株式会社東山パレットは平成25年に東山地区のほぼ全世帯が出資して設立した株式会社です。ライスセンターの運営や水稲苗の生産、農作業受託などはもちろん、高収益作物として「天空かぼちゃ」(中央写真)の栽培や観光業とも連携し地域の活性化に取り組んでいます。つなぐ棚田遺産では、5つの集落に点在する棚田が「東山棚田群」として選定され、各集落の保全活動を当社がサポートしています。地域の人たちと協力して生き生きと楽しく暮らせる地域にしていきたい。

毎年、地域と連携して東山小中学校・幼稚園の農業体験学習にも協力しています。今年も5月21日に田植えを行いました(右写真)。

気軽に農業を体験できるコミュニティ農園をつくりたい・・・馬尻幸恵(5月9日)大分市

大分市で青パパイヤや露地野菜の栽培をしています。青パパイヤの実は青果でも食べれますが、加工して乾燥パパイヤとしても販売しています。お味噌汁や炒め物等なんにでも使えます。他にも、パパイヤの葉をお茶にして、生姜やレモングラス、マコモダケなどを混ぜたフレーバーティーを販売しています。また、自分が植えた苗が成長し、実を付け、食べられることに感動し農業を始めました。農作業や収穫体験が気軽にできて、地域の人が交流の場できるコミュニティ農園を作りたいです。

PS.農園にキレイなトイレを作る『畑の中に「夢のトイレ」プロジェクト』が進行中です。

むらさきもち麦の地域ブランド化を目指す(六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定証交付式)・・・(株)らいむ工房(4月28日)国東市

自社生産したむらさきもち麦を、長期保存が可能で調理に幅広く活用できるレトルト食品に加工し、新たな顧客の獲得と販路拡大を目指します。交付式の後、国東市長(中央写真左)にも認定の報告ができ、今後はむらさきもち麦の地域ブランド化を目指し、雇用の創出、地域活性化につなげていきたいです。

棚田と月出山岳(かんとうだけ)とともに地域の活性化・・・阿部康夫(4月27日)日田市

日田市月出町で月出山(かんとう)まちづくり委員会として、地域の子供たちの無病息災を願うモグラ打ちの継承や、都市部の方々と筍掘りなどを通じて交流を行っています。当会は勤め人が多く休日が主な活動日となりますが、地区全体のまとまりが強く、会員それぞれが適材適所で役割分担をすることにより会の運営が非常にうまくいっている状況です。なお、月出山岳(かんとうだけ:難読地名として有名)はこの地区のシンボル的な存在であり、棚田とともに次世代への継承を行っていきたいと思います。

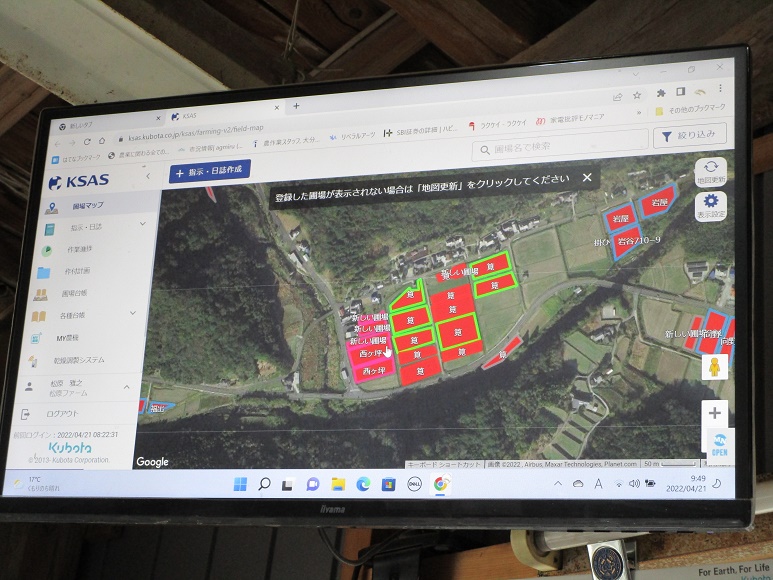

地域で必要とされる経営者になりたい・・・松原ファーム(4月21日)国東市

国東市安岐町で米麦大豆の土地利用型農業中心に高収益作物(キャベツ)に取り組んでいます。地域の農地を預かり面積拡大を進め、ドローンや自動操舵トラクター、ほ場管理システムなどスマート農業を取り入れ効率的な営農を実践しています。会社勤めの経験やアメリカでの農業研修に参加したことで、農業は色んな経験を生かせる受け皿になると感じ、農業を始めたい方を積極的に受け入れ、柔軟な働き方を提案しています。地域から必要とされる経営者になれるように頑張っていきます。

有機農家としての自立を目指して・・・臼杵市地域おこし協力隊 明智大輔(4月19日)臼杵市

家族4人で高知県から臼杵市に移住し、地域おこし協力隊の有機農業隊員として活動しています。有機農産物の集出荷や販売イベントへの参加、SNSによる情報発信を通じて臼杵市の有機農産物をPRするとともに、ベテラン有機農家の下で研修を重ね技術習得に励んでいます。食べた人が「美味しい」と喜んでくれる有機野菜を作ることを目標に日々奮闘中です。

地域の遊休農地をタラノキに替えて保全していきたい・・・帯刀和男(4月19日)日出町

10年前からタラノキを栽培しています。春にはタラの芽を町内の日本料理店に卸し、葉や樹皮はお茶に、枝や幹は杖や孫の手に加工しています。タラの葉茶は、日出町のふるさと納税の返礼にも選定され、地域の店舗のみならず、大分市内のデパートやおんせん県大分の通販サイトでも販売しています。トゲのない品種で、栽培の手間もかからず高齢者や女性でも栽培しやすいため、知人や希望する人に種根や苗を分けて地域の遊休農地等で栽培することを提案してきました。今後は協議会を起ち上げ、タラノキの栽培・加工の普及に貢献していきたいです。

(注)タラの葉や樹皮は中国では漢方薬として使用されてきており、日本では古くから糖尿病・腎臓病・胃腸病の民間薬として広く利用されてきた歴史があります。

小ねぎづくりは、土づくり・人づくりから・・・岩武俊幸(4月15日)宇佐市

宇佐市で息子と二人で小ねぎを1.4ha栽培しています。日々、小ねぎと土と人に向き合い、経営の拡大、栽培技術の修得に努めてきました。有利販売を目指し、県域統一の「大分味一ねぎ」部会を立ち上げ初代会長を6年間務めさせて頂きました。パッケージセンター設立や、「大分味一ねぎトレーニングファーム」の講師を務めたことも良い思い出です。今、部会の姿を見た時に、自分のやって来たことは決して間違いでは無かったと思えます。このような形で、次世代にバトンタッチでき正直ほっとしているところです。この度、多くの皆さんのお陰で「緑白綬有功章」を受賞し大変恐縮しています。今後も部会の融和と産地の発展を願うばかりです。(右写真は宇佐市で味一ねぎを生産、提供している鉄板バル葱屋のねぎ料理)

「ゾウさんのおやつ」で契約書を交わしました・・・アフリカンサファリ と さとうきび研究会(4月13日)宇佐市

さとうきび(ゾウさんのおやつ)作りも3年目を迎えました。目的の耕作放棄地の利用や棚田の再生も軌道に乗りつつあるかな?もちろん、動物たちの新鮮な餌作りが一番大事です。地元ボランティアの作業協力やサファリの動物たちの糞を肥料にするなど、地域や環境に対する活動も広がっています。新聞社やテレビ局も取材に来てくれました。(嬉しいけど緊張した。)令和4年産の契約書を取り交わし、気持ちも新たにガンバリます。

お問合せ先

大分県拠点地方参事官室

ダイヤルイン:097-532-6131