鹿児島大学農学部生物統計学コースの大学生の方に「安全で健やかな食生活を送るために」に関する説明を行いました(令和5年12月14日)

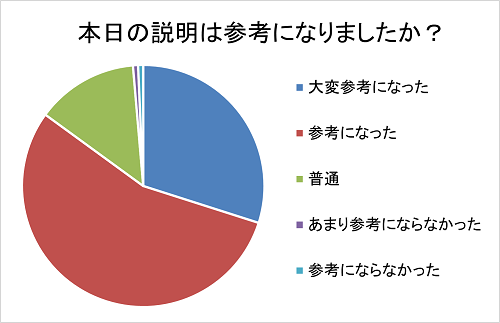

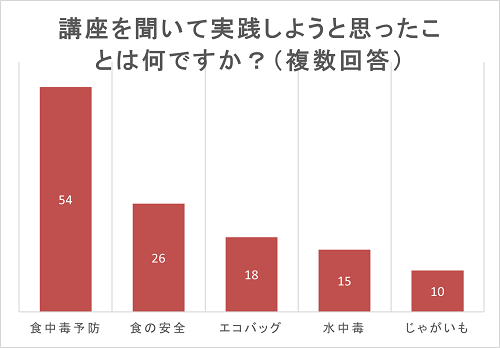

令和5年12月14日(木曜日)、鹿児島大学農学部農獣医共通棟講義室において、生物統計学を受講している大学生147名の方に「安全で健やかな食生活を送るために~食中毒を避けるために私たちができること~」をテーマに、家庭での食中毒予防対策等について話題提供を行いました。学生の皆さんには熱心に聞いていただき、後日提出いただいたアンケートでは多くのご質問・ご意見・ご感想をいただきました。

お受けしましたご意見等は、若い世代の方々が関心を持てる出前講座の開催に活かして参りたいと思います。

<講義の様子>

<質問>

- 食中毒になりやすい食べ物やなりにくい食べ物があれば知りたい。

- 作り置きおかずを冷凍した時には食中毒の危険はないのか。

- 調理中に血液が混入した場合、どのような食中毒リスクがあるのか知りたい。

- 調味料が使い切れず、賞味期限が過ぎてもつい使い続けてしまうが、調味料の賞味期限はどの程度厳守した方がいいのか

- 鹿児島県には「鶏刺し」という郷土料理があるが、購入・喫食する際の注意点など。

- 家庭で食品をまとめて購入し、そのほとんどを冷凍していることが多いが、それは衛生上何らかの問題があるのか。

- 最近のニュースで食中毒の話題に関して気になっていた。生産から流通、加工の段階で様々な食中毒対策を行っても、消費者が対策を行わなければ食中毒が起こり得ることを学んだので、改めて消費者として可能な食中毒対策をしっかりと行っていきたい。

- 食中毒と聞くと飲食店などのお店で発生するイメージを持っていたが、飲食店の次に家庭での発生が多いことに驚いた。

9割の人が家庭での食品の取り扱いは過信しがちと言う話を聞き、私もその1人であることに気づいた。

食中毒について症状の酷さなどを発信することで予防の重要性に意識が向く人も多くいそうだと思った。 - 食品は長いフードチェーンを経て、私たちの食卓に並ぶことが多いが、食中毒になることは少ない。日本全体の食に対する意識の高さを改めて感じた。

- 内容はほとんど知っているようなものばかりで新しい気付きや発見がなかったように感じる。

- インターネット等で誤った情報が拡散されていることがあるので、正しい知識を身につける機会はとても大事だと思う。

水分不足は体に良くないことは知っていたが、過剰摂取も危険であるということに驚いた。ほかの食品についても同様で、食生活において「偏らない」ことも心がけていきたい。 - 食中毒の原因菌に感染した食物は、目に見えるカビを取り除いても、臭いや見た目ではわからないカビやその毒がまだ残っている可能性があるという話は知らなかった。

消費期限が過ぎたもの、見た目がおかしいもの、臭いや味が変に感じたものは、食べるのを止める判断も重要である。 - 食の安全・安心の部分で、科学的評価により「安全」と評価し、行政・食品事業者等の誠実な姿勢と真剣な取組及び消費者への十分な情報提供により信頼が加わることで「安心」となるという説明に納得した。

また、安全だからといって安心ではないということを学ぶことができた。 - 九州で暮らしていると、鹿児島の「鶏刺し」や熊本の「馬刺し」といった肉の生食文化が身近にあるが、商品として販売する基準等気になった。

- エコバッグを使用する際、定期的に洗う、肉や魚はポリ袋に入れる、食品と日用品を入れるエコバッグの区別は実施できていたが、食材を入れる順番や持ち運びを短時間にするということはできていなかったので、これからは実施しようと感じた。

- 今までエコバッグを洗って清潔にするという考えがなかった。

- 食中毒になった際、食べた現物や食品の包装、購入店舗のレシート、吐瀉物の保管等の対処法を初めて知った。今後何かあったら要因となるものを残したい。

- 気温の高い夏だけでなく、冬はノロウイルスなどのウイルス系の食中毒が多いと説明があったので、気を付けようと思った。

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

担当者:課長補佐(消費者対応)

代表:096-211-9111(内線4213)

ダイヤルイン:096-300-6117