熊本大学理学部生物学コースの3年生の方に「食品表示について」に関する説明を行いました(令和6年2月9日)

令和6年2月9日(金曜日)、熊本大学理学部の講義室で開催された「生物学系講義」において、熊本大学理学部 生物学コース植物学系の3年生約24名の方を対象に、「九州農政局の概要」及び「食品表示」について制度及びルール、監視と食品偽装の背景等の説明を行うとともに「食の安全」について情報提供しました。

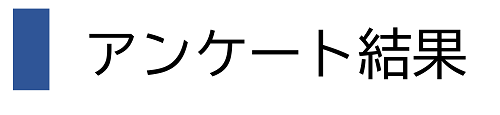

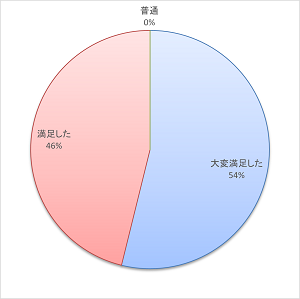

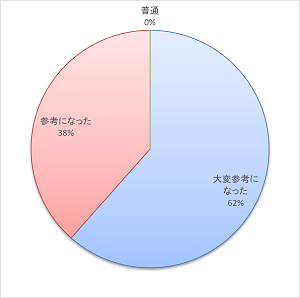

(1) 講演「食品表示について」は (2) 講義内容は参考になりましたか。 (3) 説明時間は十分でしたか。

いかがでしたか。

- 食品表示について段階的に説明してくれたのがとても分かりやすかった。

- 私は最初「本当に偽装なんて起こっているのか」「どれも故意ではないのだろう」と思っていましたが、話を聞くうちに想像以上にたくさんの頻度で起こっている事もあると知って驚きました。

- 加工食品について、原産地は他の国なのに加工によっては「国産」の表記になるのが驚きました。よく家族が国産の話をしているので教えてあげようと思いました。

- 食品表示はその食品についての唯一の情報源であるので、誤解を招くことのないような正しい表示が必要であると感じました。

- 消費者側も原産地や原産国の表示のルールを知ることで誤解を防ぐことができると感じました。

- 畜産物の産地はどこで1番長く育ったのか、海産物の産地はとれた場所や水揚げされた場所など物によって産地の決定法が異なることを初めて知った。

- 私たち消費者が食品表示についての知識がないことで、食品表示の偽装が起こってしまうため、もっと多くの人が食品表示について知り、国民全体で監視する体制をつくるべきだと思いました。

- 講演面白かったです。ありがとうございました。

- 食品の表示に関して情報量も多くこのような身近な事について学べたのは興味深かったです。自分の血肉となる食品の正しい知識を身に着ける事の必要性を感じました。

- 食品表示について分かっているつもりだったけれども、話をきくと自分が全然知らないことばかりで驚くことが多々あった。

- クイズ形式のところでは、分るようで分からない痛いところをつくような問題ばかりで、自分の理解はまだまだだなと感じた。

- 今回の講義を受けて、食品表示の意味を知ることができた。

- 景品表示法や牛トレサ法等の法律の背景には、その法律ができる原因となる事件が起きていたことを知り、理解が深まった。

- クイズ形式だったり、聞き手に考える時間があることで、内容が印象に残りやすかった。

- 産地に関しては、とれたところルールや長いところルールなど、食品によって決まりが異なるのは少し難しく感じた。

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

担当者:課長補佐(消費者対応)

代表:096-211-9111(内線4213)

ダイヤルイン:096-300-6117