地域の和食文化ネットワーク九州「第2回食文化保護・継承推進ミーティング」(令和5年11月30日開催)

平成25年12月、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産へ登録され、「日本食と食文化」に対する国内外の評価が高まりました。

一方で、ライフスタイルの変化や食の多様化等により、和食や地域の伝統的な料理(郷土料理)の存在感が薄れつつあり、これら食文化の保護・継承が喫緊の課題となっています。

九州農政局では、地域における食文化保護・継承活動の活性化の支援と、その活動を支える多様な関係者の連携を図ることを目的として、令和3年2月、「地域の和食文化ネットワーク九州」を設置し、メールマガジンの配信やイベントの開催等により、食文化の保護・継承に関する様々な情報提供及び情報交換の場としての活用に取り組んでいます。

今回、この取組の一環として本ミーティングを開催し、取組事例の共有及び情報交換を行うことにより、九州地域における和食文化の保護・継承活動の推進と会員間の交流・連携を図りました。

開催概要

1.開催日時

令和5年11月30日(木曜日)14時00分~16時30分2.開催方法

対面(熊本地方合同庁舎A棟3階農政第2会議室)及びオンライン(Teams)3.参加者

地域の和食文化ネットワーク九州会員会員以外は傍聴のみ。

4.内容

第1部 「地域の食文化保護・継承」取組事例紹介

1 取組事例紹介

(1)「食はおおいたに在り~食文化への取り組み~」一般社団法人 大分学研究会 代表理事兼事務局⾧ 楢本 譲司氏(元大分県企画振興部長)

山都町郷土料理研究会やまのみやこ プロジェクトリーダー

山都町役場 山の都創造課 課長 木野 千春氏

2 質疑応答

第2部 情報交換会

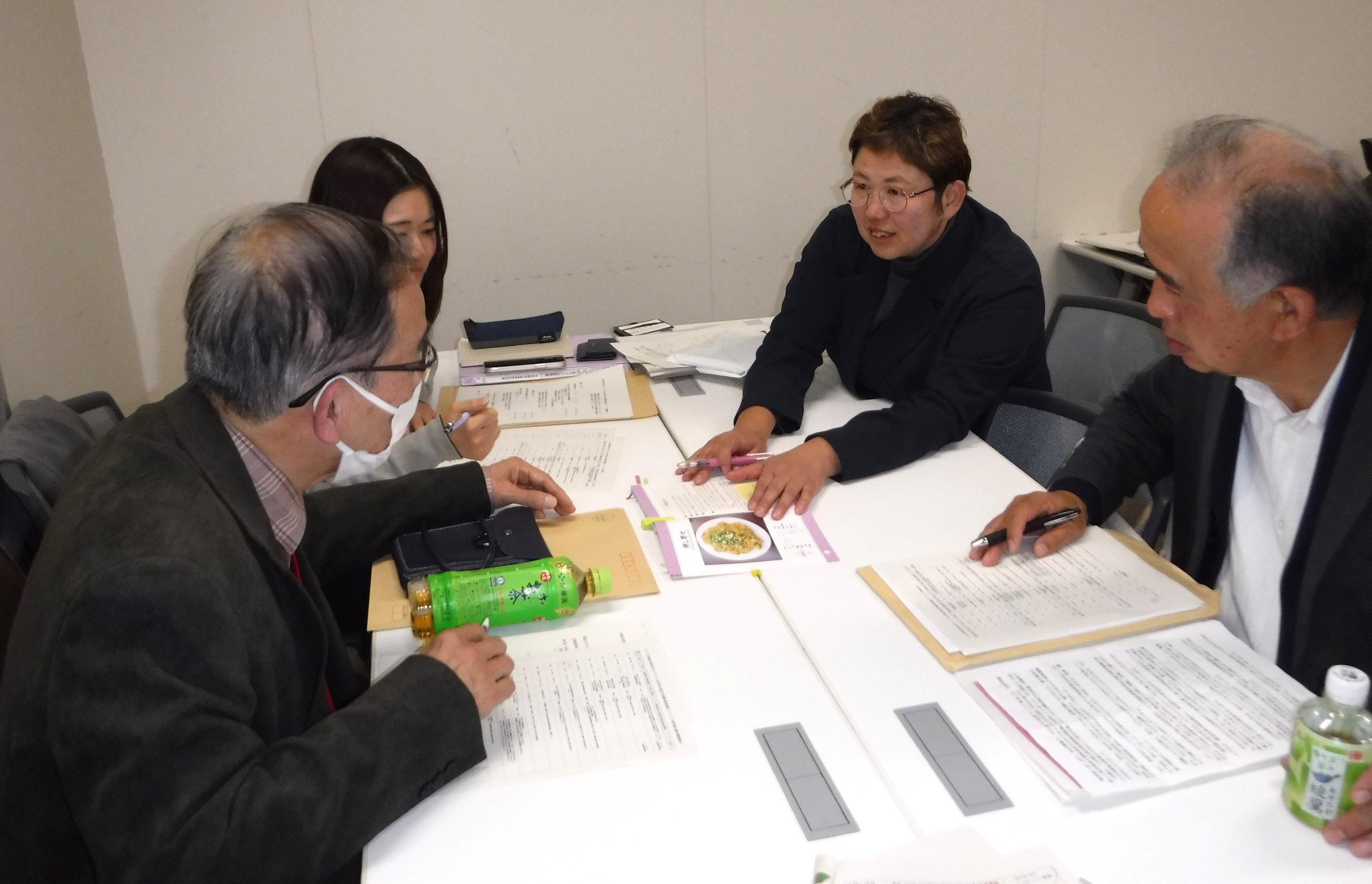

1 分散会

テーマ1「郷土料理・伝統食(伝統的な加工食品)を地域ぐるみで持続的に保護・継承していくための取組について

(現状、課題、今後の展望)」

テーマ2

「日頃、活動に取り組む中での課題や悩み、他の会員への質問等」

【概要】

(Aグループ)

郷土料理には歴史があり、その生い立ちを知ることが継承していくための教材となる。

また、郷土料理と思い出は密接に結びついている。

現在、核家族化や共働きが進む中で郷土料理を継承するには、正月やお盆などの帰省時を利用して親子で料理を作るなど、機会を見つけて取り組むことが肝要。子どもと一緒に料理を作ることで時間の取れない家族の結びつきも深くなる。

出来ることから少しずつ取り組むことが肝要。

(Bグループ)

おしよせの磨き上げと地域の研修会における弁当提供等での継承の取組、「北九州小倉・糠床糠炊き研究会」の研究内容や出前授業における子どもたちへの糠床・糠炊き継承の取組、豆腐・豚味噌作り教室(豚味噌の食材は鹿児島県産にこだわっている)や、地域の郷土料理に関する情報発信や「かごしま郷土料理マイスター講座」の紹介等を行っている「えびじゅん食育タイムズ」を毎日発行することによる食育の取組等の紹介。

(Cグループ)

各会員がそれぞれの地域において、民間の事業や教育機関、行政として行っている郷土料理継承の取組についての紹介。

また、民間と行政と共同で取り組んでいる事例として、その地域の食文化や風土などを調査し、昔から栽培が盛んでその地域の郷土料理に主に使われていた食材を取り入れて見た目もその風土にちなんだ新たな郷土料理の開発を行った例を紹介。

次世代への継承の手法としてSNSの活用があるが、料理を見た目から意識してもらうことで若い世代が地域の食文化を知るきっかけ作りとなる。

(Dグループ)

第1部取組事例紹介の感想:郷土料理は地域の食材を使うことが大切ということを学ぶことができた。

料理を作った人と一緒に食べる共食の場の提供の取組や、子育て応援企業での親子向けの食育の取組等の紹介。

課題は、郷土料理を習う機会が減少しているため本来の味の継承が難しいこと。

【対面参加者の様子】

2 全体発表

【概要】(長崎県栄養士会 松尾 由美子氏)

郷土料理を学校給食に取り入れることは、たくさんの子供たちが長期的に学ぶことができるから大切なこと。

大量調理に向くようにグラム数などを明らかにし、栄養教諭を対象とした郷土料理教室を行った。

(鹿児島の食を学ぶ会 海老原 純一氏)

農業高校在職中は、食育の講演会や月1回のお弁当の日を実施。

退職後は、毎日「えびじゅん食育タイムズ」の発行を通じて、食育の情報発信をしている。

(株式会社FUKUO 木村 真琴氏)

株式会社FUKUOが行政と取り組んでいる保護・継承の取組の1つとして、

1.食文化の掘り起こしと記録を残すこと

2.地域が自らで稼ぐこと

3.老若男女取り残さない地域を巻き込むこと

の3つを軸とした、地域の食文化を知るきっかけとなる商品開発の取組を紹介。

(株式会社千年市場 井上 真美氏)

子育て応援企業の株式会社千年市場で、企業や団体と共に食育活動を行っている。

和食文化継承リーダー認定後、伝統食や郷土料理を知るきっかけを作るため、子ども和食BOOKを1万部制作。

福岡県内の幼稚園保育園に通う親子に配布。

【会場の様子】

長崎県栄養士会 松尾 由美子氏(写真左)

長崎県栄養士会 松尾 由美子氏(写真左)

鹿児島の食を学ぶ会 海老原 純一氏(写真中央)

株式会社FUKUO 木村 真琴氏(モニター画面)

5.アンケート結果(ご意見・ご感想等)

アンケートにご協力いただいた方におかれましては、心より感謝申し上げます。集計結果を以下のファイルにてお知らせいたします。

アンケート結果(PDF : 738KB)

お問合せ先

九州農政局 経営・事業支援部 食品企業課

担当者:地域食品・連携班

代表:096-211-9111(内線4497)

ダイヤルイン:096-300-6383