江戸時代

|

時代

|

東北地方の農業農村整備 | 全国の政治・経済・文化 |

|---|---|---|

| 【江戸時代】 | ●=農業関係 | |

| 1603(慶長8) | 徳川家康が征夷大将軍となり江戸幕府を開く | |

| ●青龍寿川沿岸の住人工藤某赤川、本郷地点で揚水青龍寿堰を開削[山形] 越前堰、佐藤前右エ門によって開削された(1639完工)現国営雄物川筋幹線[秋田] |

||

| 1613(慶長18) | 支倉常長の慶長遣欧使節 | |

| 1614(慶長19) | 大阪冬の陣 | |

| 1615(元和1) | ●沼沢伊勢および新野和泉の計画で諏訪堰(広野堰・浅立堰)が完成[山形] | 大阪夏の陣 |

| 1616(元和2) |

●東根郷は、摺上川に井堰(砂子堰)を設け、開水路四里の改修水田700町の復旧[福島] | 武家諸法度、禁中並公家諸法度 成富兵庫、筑紫川千栗土居の建設に着手 |

| 1617(元和3) |

●伊達氏、本吉郡横山を水源とする柳津大溜池を築造、用水供給、 大野谷地500haの開拓[宮城] | |

| 1618(元和4) |

●西根郷下堰延長、三里十九町開削開田、460町の水田開発完工[福島] | |

| 1619(元和5) |

●山城堰は佐竹山城守により雄物川より取水、五ケ村の新田開発を図り1631完成[秋田] | |

| 1623(元和9) | ●古川角左衛門の施工による角左衛門堰が北津軽郡に完成[青森] 伊達藩川村孫兵衛、北上川河口付替工事着手[宮城] |

|

| 1632(寛永9) | ●西根城堰の開田、水路七里13町、900町余りの水田開発[福島] | |

| 1637(寛永14) | ●八田蔵之助の計画・設計で会津若松市から猪苗代に地元民の施工で戸ノ口用水堰が築かれる[福島] | 島原の乱 |

| 1639(寛永16) | ●土渕堰(現長瀬堰)開削完工(堰長約100m、かんがい面積4640ha余)[青森] | 鎖国令 |

| 1643(寛永20) | ●斎藤小阿弥太夫の施工で小阿弥堰が北津軽郡小阿弥村に築かれる[青森] | ●田畑永代売買禁止令 地方五役5人組制度 |

| 1644(正保1) | ●胆煎源兵衛の施工で飯豊山穴堰が西置賜郡南小国村に築かれる[山形] | |

| 1646(正保3) |

伊達藩主忠宗の指示により、川村孫兵衛の設計で一迫町清水袋地点に井堰(伊豆野堰)を設け、志波姫、伊豆野までの用水路を開削完工[宮城](7)

|

|

| 1647(正保4) | ●雲房の施工で松島町海岸平野の開拓が行われる[宮城] | |

| 1651(慶安4) | ●館岡村農民釜津田甚六による大鹿妻堰開鑿、三万石の開田[岩手] | |

| 1652(承応1) | ●野中兼山、仁淀川の改修 | |

| 1655(明暦1) | ●磐城小川江筋開削による開田、夏井川から取水水路七里半の開削、1009町歩用水供給[福島] 荒川堰、大越、前田の施工で志田郡三本木色麻ほかの用水路18795、面積307町余が完工[宮城] |

|

| 1659(万冶2) | ●米沢藩士山口庄右衛門の計画で佐場野原・入江野原・大笹生原が福島市に開墾される[福島] 仁井田堰は岩見川に水源を求め仁井田村に至る14kmの水路を完成(1695)[秋田] |

|

| 1664(寛文4) | ●上杉景勝(米沢藩士)等四名の計画で砂子堰が福島県伊達郡霊山町大石字滝原より同郡保原町上条原にわたって築かれる。材料は石篭と木樋[福島] 廻堰大溜池築造[青森] |

|

| 1668(寛文8) | ●松岡堰、松岡好忠らで和賀郡堅目川村猿田に築造(堅川目川~黒沢尻に至る水路開削345町開田)[岩手] | |

| 1670(寛文10) | ●箱根深良用水の完成 | |

| 1671(寛文11) | ●角田川石川家河川改修に関連用水沼を造成、阿武隈川西側を潤す。366ha[宮城] | |

| 1672(寛文12) | ●中村藩主相馬大膳亮義胤の計画、桑折勘左衛門・梅田喜左衛門の施工で唐神ため池が相馬郡上真野村に完成する[福島] | |

| 1674(延宝2) | ●武田源左衛門の計画で北津軽武田村に新田の開墾および水路工事が完成[青森] | 分地制限法 |

| 1676(延宝4) | ●藩営、五所川原新田完工(1662年着工)[青森] | |

| 1679(延宝7) | ●奥寺八左衛門の計画、設計、施工で岩手県和賀郡和賀町・江釣子村・北上市・花巻市に上堰・下堰が完成[岩手] 下堰、草薙利左衛門が米沢村、国見村の開田を図り玉川に水源を求め起工、水路10km(1715年完工)[秋田] 平鹿堰、成瀬川の下流真人山下を水源として開削され開田が進み、1706(宝永6)水掛り14村に至った[秋田] |

|

| 1683(天保3) | ●秋山源兵衛、赤生津開墾、田450ha・畑50ha・植民200戸完工[宮城] | |

| 1684(貞享1) | ●河村瑞賢、淀川の改修 | |

| 1687(貞享4) | ●生類憐みの令 | |

| 1691(元禄4) | ●仙台藩普請奉行川田勘助の計画で胆沢郡金ヶ埼町に千貫堤が完成[岩手] 与惣右衛門堰、麻生与惣右衛門により皆瀬川左岸から取水岩城~飯田に至る128haの用水路の開削[秋田] 五所川原堰完工、藤崎村大口より延長1824間余、灌漑面積1269町歩[青森] |

|

| 1696(元禄9) |

藩直営、品井沼新田開発完工(元禄7起工)1617町歩開発[宮城]

|

●宮崎安貞「農業全書」、農業知識の普及 |

| 1709(宝永6) |

新井白石の正徳の冶

|

|

| 1711(正徳1) | ●及川長兵衛の計画、設計、施工で北上市二子町宿に谷地路堰が完成[岩手] | |

| 1712(正徳2) | ●南部藩主の計画、藤沢新六の施工で大更村に大更新田が開墾される[岩手] | |

| 1713(正徳3) | ●工藤弥三兵衛の施工で西津軽郡竹鼻、下福原、加福が開墾される[青森] | |

| 1714(正徳4) | ●大館藤兵衛元忠の計画で東田川郡櫛引村大字黒川字田沢地内に越中堰の開さくがなされる[山形] | |

| 1716(享保1) | ●徳川吉宗の享保の改革が始まる | |

| 1721(享保6) | ●定免法(過去数年の収穫高を基準に年貢を収める) | |

| 1722(享保7) | ●新田の開発を奨励 | |

| 1724(享保9) | ●印旛開拓の開始 | |

| 1726(享保11) | ●佐藤他5名の計画で東田川郡広野村に広野新田が開墾される[山形] | |

| 1732(享保17) | ●享保の大飢饉 | |

| 1737(元文2) | ●上沼村後藤勇治の計画で登米郡平堀の潜穴および長わく工事が完成[宮城] | |

| 1745(延享2) | ●山崎直恒の施工で最上郡新庄町に、新庄新田が開墾される[山形] | |

| 1753(宝暦3) | ●木曽川治水工事を薩摩藩に命じる | |

| 1755(宝暦5) | 安藤昌益「自然真営道」 | |

| 1772(安永1) | 田沼意次、老中となる | |

| 1780(安永9) | ●中村藩主相馬氏の施工で福島県双葉郡の新山町が開墾される[福島] | |

| 1782(天明2) | ●天明の大飢饉 | |

| 1787(天明7) | 松平定信の寛政の改革が始まる | |

| 1789(寛政1) | ●凶作に備えるため囲米の制 | |

| 1791(寛政3) | 林子平「海国兵談」 | |

| 1800(寛政12) | ●力田作右衛門の計画で西白河郡西郷村に折口原が開墾される[福島] | ●伊能忠敬、蝦夷地の測量開始 |

| 1814(文化11) | ●田口三之助の計画で秋田県仙北郡生保内村石神に白浜流水が完成[秋田] | |

| 1818(文政1) |

上杉藩、黒川半四郎忠寄の計画・施工で西置賜郡に飯豊山穴堰開鑿削黒金吉弥施工、小国村の長堰開拡張完工(受益3000ha余に及ぶ)[山形] (9)

|

|

| 1821(文政4) | ●南部藩主の計画、設計、施工で滝沢村大喰堰が完成[岩手] | |

| 1822(文政5) | ●渡辺斧松により鳥井長根開発に着手(引水、流し堀開墾開村事業、渡辺村)[秋田] | |

| 1823(文政6) |

平沢三右衛門の計画で北津軽に十三湖畔が開墾される[青森](10)

|

|

| 1825(文政8) | ●御堰、玉川左岸、白岩広久内~南六郷の扇状地開発のため着工、水路28km、開田200ha(天保第4完工)[秋田] | |

| 1831(天保2) | ●伊達藩営で、名鰭沼排水のため北村青木掘割工事、同4年完成[宮城] | ●二宮尊徳の農村振興 |

| 1832(天保3) | ●天保の大飢饉 | |

| 1833(天保4) | ●田沢、旧御堰の開削、田沢疏水始まり白岩村若狭間地内の玉川から取水、隧道、水路開削約27km | |

| 1837(天保8) | 大塩平八郎の乱 | |

| 1838(天保9) | ●大館藤兵衛の施工で東田川郡黒川村に天保堤が完成[山形] | |

| 1840(天保11) | ●近藤五郎兵衛の子孫の計画で北秋田郡栄村大館町に太田新田が開墾される[秋田] | |

| 1841(天保12) | 水野忠邦の天保の改革 | |

| 1842(天保13) | ●大蔵永常「農具便利論」「公益国産考」商品作物の栽培を勧める | |

| 1844(弘化1) |

●大光寺常右衛門の施工で三本木町より藤阪村間に大光寺堰が開さくされる[青森] 沢田治左衛門の計画で上北郡内村の深持が開墾される[青森] |

|

| 1853(嘉永6) | ペリー来航 | |

| 1854(安政1) | 日米和親条約 | |

| 1855(安政2) |

新渡戸伝、三本木新田開発着手(奥入瀬川上流鞍出穴堰開鑿、稲生川の開削など新田開発)[青森](11)

|

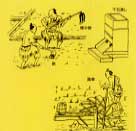

農作業と農具(2) 当時、籾をこき落とすのに「千歯扱」と呼ばれる脱穀の道具が使われていた。 |

| 1856(安政3) | ●藤田武兵衛の計画、藤田又右衛門の設計、藤田源内の施工で八戸市市川尻引谷地が開拓される[青森] 藤田又右衛門の施工で三戸郡市川村に又右衛門堰が完成[青森] |

|

| 1858(安政5) | 日米修好通商条約 安政の大獄 |

|

| 1860(万延1) | 桜田門外の変 | |

| 1864(元冶1) | 禁門の変、四国艦隊下関砲撃、長州征討 | |

| 1866(慶応2) | 薩長同盟、長州征討 | |

| 1867(慶応3) | 大政奉還 |

お問合せ先

農村振興部設計課

ダイヤルイン:022-221-6277

![伊豆野頭首工[宮城県一迫町]](./attach/img/nenpyo04-8.jpg)