山形地域からの便り(令和6年度)

|

|

歴史ある「小野川豆もやし」の栽培に取り組んでいます -山形県・米沢市- (2024年12月20日掲載)

山形県米沢市小野川地区で歴史ある伝統野菜の「小野川豆もやし」を生産されている「小野川豆もやし業組合」組合長の鈴木巌(いわお)さんを紹介させていただきます。

この地区での豆もやし栽培は約300年前から始まり、明治時代に見舞われた小野川温泉街での大火を期に、復興財源確保のために本格的に始まったと言われています。そして大正12年には、現在の「小野川豆もやし業組合」の前身である「三沢村大字豆もやし業組合」が結成され、小野川地区全戸(72戸)での共同作業による栽培が行われていました。また、山形大学の調査によると、小野川豆もやしの元となる大豆は、新潟県の在来種に近いことから、上杉家のつながりで新潟県から小野川地区に持ち込まれたという説もあり、歴史とロマンが感じられます。

一方で、この豆もやしの原料大豆は昔から代々伝わる在来種のため栽培に手間がかかること、品質の良い豆もやしを生産するためには播種、収穫、乾燥等の作業を出来るだけ手作業で行う必要があること、鳩や猿による食害対策に苦労することなどから、現在は生産者が2名まで減少しています。鈴木氏は、この歴史とロマンが詰まった「小野川豆もやし」を今日まで絶やすことなく作り続けている一人です。

豆もやし栽培は、大豆の収穫が終わった11月下旬から翌年3月頃にかけて行われます。また、その栽培方法が特徴的で、「室堀小屋(むろほりごや)」と呼ばれる小屋の中に木箱を並べ、砂を入れ、大豆を播き、さらに砂をかぶせた後、一番上に藁を丁寧に敷き、木箱の下に小野川温泉の温泉水を流すことで、一週間で立派な「小野川豆もやし」が出来上がるということです。この栽培方法は昔から変わっておらず、熱源は温泉熱のみ、肥料や農薬も使わない、とても環境にやさしく、地域資源を活用した持続可能な栽培と言えます。

また、収穫時に特に気を付けていることは、白くて綺麗な豆もやしを出荷するために、豆もやしに太陽の光が当たらないようにすることで、午前5時から6時半頃までの暗いうちに収穫するそうです。出荷は、午前中に行い、主に温泉街の土産店、道の駅よねざわ、山形県のアンテナショップ、豊洲市場等に出荷し、購入された方々からは大変好評を得ているということです。

冬には小野川温泉街に作られる「かまくら」の中で、温泉街にあるラーメン店が作る「豆もやしラーメン」を食べることができます。

皆さん、昔から苦労して作り続けられ、また、歴史とロマンを感じることができる、「小野川豆もやし」を堪能されてはいかがでしょうか。

お問合せ先:小野川豆もやし業組合

住所:山形県米沢市小野川町2316

電話:0238-32-2308

左上:播種前の大豆 右上:播種風景 左下:収穫風景 右下:自然乾燥風景 |

室堀小屋での収穫作業の様子 (毎朝5時から収穫を行います!) |

出荷準備の様子 (販売する重量(150・200・ 300)グラムごとに小分け 包装し出荷します!) |

鈴木巌さんと小野川豆もやし (天候にも恵まれ、今年の豆もやしの出来は上々です!) |

|

|

美酒県山形を支え発展を続ける酒米の里 -山形県・新庄市- (2024年9月20日掲載)

山形県は、奥羽山脈や出羽三山をはじめとする山々がもたらす良質な仕込み水に恵まれ、数々の名酒を生み出しており、まさに「美酒県」と呼ばれるにふさわしい所です。また、山形県の日本酒は2016年に、都道府県単位としては初めて、日本酒分野の地理的表示GI「山形」の指定を受けています。

JAおいしいもがみ北部酒米研究会「ゆびきりげんまん」(以下、「研究会」という。)は、山形県産酒米「出羽燦々」のデビューを機に酒米を作り始めた2名を中心に、新庄市北部の生産者13名が集い平成22年4月に設立されました。

組織名の「ゆびきりげんまん」は、酒米生産では後進の産地ですが、「力を合わせ他に誇れる酒米産地を作る。取引先に約束したものは必ず生産する。お互いに約束は守ろう。」という理念のもとに名付けられました。

設立当時は、会員数13名で酒米の栽培面積は15ヘクタールでしたが、現在は、会員数27名、栽培面積は120ヘクタールまで拡大し、山形県内トップクラスの酒米産地になりました。研究会会員は全員が30代から60代の認定農業者で、既に後継者が就農されている方もおり、研究会の更なる発展が期待されています。

研究会では年6回の栽培検討会を実施し、生育状況の確認や栽培上の課題、対応策を共有するとともに、会員それぞれの土壌に合わせた栽培を工夫し研鑽に励むなど、たゆまぬ努力により、山形県酒造適性米生産振興対策協議会が主催する「優良酒米コンテスト」で県知事賞をはじめとする数々の賞を受賞しています。令和4年及び5年には、研究会の会員が生産した酒米「雪女神」が山形県産酒最高峰の純米大吟醸「山形讃香(やまがたさんが)」の原料米に選出されました。

また、令和5年度には、研究会が山形県ベストアグリ賞(東北農政局長賞)を受賞しました。

研究会会長の指村貞芳さんからは、「自分たちが作った酒米から醸造された酒を仲間(会員)と飲み交わすことが一番の楽しみ。今年の6月には、研究会オリジナルの大吟醸酒「ゆびきりげんまん」をデビューさせることもできた。若手農業者には、これまで研究会が培った生産技術を継承するとともに、良質な酒米の産地として更なる発展を目指す。」との抱負を伺うことが出来ました。

JAおいしいもがみ北部酒米研究会「ゆびきりげんまん」

お問合せ先:JAもがみ中央北部営農センター販売課

住所:山形県新庄市大字泉田字往還東151

電話:0233-25-3611

WEBページ:http://mogami-chuo.com[外部リンク]

山形県酒造組合

住所:山形県山形市緑町1-7-46

電話:023-641-4050

WEBページ:http://www.yamagata-sake.or.jp[外部リンク]

JAおいしいもがみ 北部酒米研究会「ゆびきりげんまん」会員の皆さん |

山形県が開発した酒造好適米 「雪女神」の作付けほ場 |

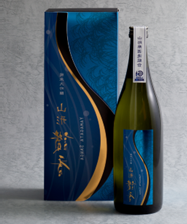

特に優良な「雪女神」を厳選し 醸造する純米大吟醸 「山形讃香(やまがたさんが)」 |

令和5年度山形県 ベストアグリ賞授賞式での 指村貞芳会長(左) |

|

(写真:左から1枚目 JAもがみ中央北部営農センター提供、 |

学生自らが環境に配慮した生産現場を取材し、消費者に情報発信! -山形県・米沢市- (2024年6月20日掲載)

米沢市は、山形県の内陸部南部(置賜地方)の中心都市で、上杉氏(米沢藩)の城下町として知られ、食についても銘柄牛の米沢牛や鯉、伝統野菜の雪菜、米沢ラーメンなどで知られています。この米沢市に、山形県初の管理栄養士養成課程を有する大学として、平成26年4月に山形県立米沢栄養大学は開学し、多くの管理栄養士を輩出しています。

米沢栄養大学はこれまでも地域貢献として、地域資源を活用したレシピを考案し、「減塩・ベジアップ」と題して「オールやまがた」産で減塩と野菜摂取量増加(ベジアップ)を促す活動を展開。その中で、スーパーで流すPR動画の制作や、店頭で配布するリーフレットの企画・作成に取り組んでいます。

今回、米沢栄養大学で栄養学を学び、管理栄養士をはじめとした「食」に携わる職業に就くことを目指している学生たちが、国が策定した「みどりの食料システム戦略」を学習する中で、「とても大切な情報が、理解が難しいため多くの方(消費者)まで届かないのはもったいない!」と考え、米沢市内で環境に配慮した生産に取り組む農業者を取材し、動画を制作しました。

この動画は、学生自らが企画、出演、撮影、編集を行い、学生視点で制作されており、3部作での公開を予定しています。第1弾は、農家さんを直撃し、農家の皆さんとの掛け合いがとても和やかな動画となっています。第2弾は環境に配慮して栽培された農産物を使ったレシピを考え、実際に調理する動画を公開予定です。本動画は、米沢栄養大学のウェブの他、各種イベントなどで公開していく予定です。是非、取組の成果をご覧ください。

お問合せ先:山形県公立大学法人 山形県立米沢栄養大学

住所:山形県米沢市通町6-15-1

電話:0238-22-7330(代表)

WEBページ:http://www.u.yone.ac.jp/region/midorisenryaku-prdougasakusei.html[外部リンク]

山形県立米沢栄養大学 山形県立米沢栄養大学 |

米沢栄養大学で動画制作に取り組んだ学生(前列)と取組を引き継ぐ学生(後列)と担当教授(左端前) 米沢栄養大学で動画制作に取り組んだ学生(前列)と取組を引き継ぐ学生(後列)と担当教授(左端前) |

第1弾動画 第1弾動画「農家さんを直撃!編」 撮影の様子 |

第1弾公開動画 第1弾公開動画(オープニング) |

|

(写真:1,2,3枚目山形県拠点職員撮影、4枚目米沢栄養大学提供) |