はじめに

日本の国土と土地改良技術

日本の国土は、「農民が造り上げたもの」と表現できるのではないでしょうか。

二千年以上も昔に農耕が伝わってから、先人たちは土を掘り、川をせき止め、水を引き、大地を耕し続けてきました。結果、この国土に張り巡らされた水路網は、地球10周分(約40万km)にも及びます。また、中国・四国地方には、全国の約3分の1を占める約7万か所ものため池が築かれています。

国土に刻まれてきた水路網と食料を生み出す農地は、私たちにとって、最も根源的な生存基盤といえるでしょう。そして、この生存基盤を築き上げてきた術(すべ)が「土地改良技術」(農業土木)と呼ばれるものです。

極端に平野の少ない地形、滝のように流れる川、暴れ馬のようなモンスーン気候など、日本の自然は、決して扱いやすいものではありません。「土地改良技術」は、農民がこの自然と格闘しながら、二千年以上にもわたって学び、磨き、積み上げてきた技術です。

【写真】中国・四国地方のため池

農業農村整備事業

土地改良の歴史は、戦後の食糧増産対策事業、高度経済成長期の農業基盤整備事業(ほ場整備など農業の生産性を高めるための取組み)を経て、平成に入ってからは「農業農村整備事業」と時代の要請に合わせて変化してきました。

農業農村整備事業は、農業生産の基盤と農村の生活環境の整備・保全を通じて「農業の持続的発展」、「農村の振興」、「食料安全保障の確保」、「環境と調和のとれた食料システムの確立」及び「多面的機能の発揮」の実現を図るための施策です。

農業者が減少する中でも、農業の持続的な発展を実現し、将来にわたって食料の供給機能や多面的機能を発揮していくためには、農地・農業用水の確保、担い手の確保、生産性の向上が不可欠であり、農業生産基盤等の整備・保全が重要です。

【写真】中国・四国地方の水路

土地改良技術事務所とは?

中国四国農政局土地改良技術事務所は、主に管内で行われる農業農村整備事業に対して、土地改良技術の指導や助言など、技術面の指導・支援を行っている事務所です。昭和46年(1971)に「岡山施工調査事務所」として産声をあげて以来、中国四国地方で行われる国営事業を中心に、約半世紀にわたり、様々な農業農村整備事業のサポートを行ってきました。“もっと住みやすく豊かな村に”を目標に日々、業務を行っています。

土地改良技術事務所の主な業務

- 農業農村整備事業を推進するための技術支援

- 技術基準の整備

- 新技術、新工法導入のための指導・助言

- 土地改良施設の管理に関する指導・助言

- 農業農村整備事業を円滑に進める「事業総合支援システム」の運用・管理

- 災害応急用ポンプの貸出

【写真】中国四国土地改良技術事務所の外観(岡山地方合同庁舎)

沿革

| 昭和46年4月 | 岡山施工調査事務所の発足(岡山市築港栄町) 庶務課、施工技術課、機械技術課(3課7係体制) |

| 昭和48年4月 | システム開発課の新設 |

| 昭和50年4月 | 技術情報課の新設 |

| 昭和54年4月 | 業務及び組織改正に伴い、技術管理課の新設 「土地改良技術事務所」に名称変更 |

| 昭和57年4月 | 岡山地方合同庁舎へ移転(岡山市北区桑田町1番36号) |

| 昭和63年4月 | 技術管理課が管理技術課に名称変更 |

| 平成7年4月 | 組織再編に伴う業務及び課体制の改正 庶務課、企画情報課、建設技術課、施設・管理課(6課体制から4課体制へ) |

| 平成23年4月 | 保全技術課の新設(5課体制) |

| 令和7年4月 | 組織再編に伴う課体制の改正 防災・災害対策技術課の新設、建設・保全技術課へ再編 |

以降、現在に至る。

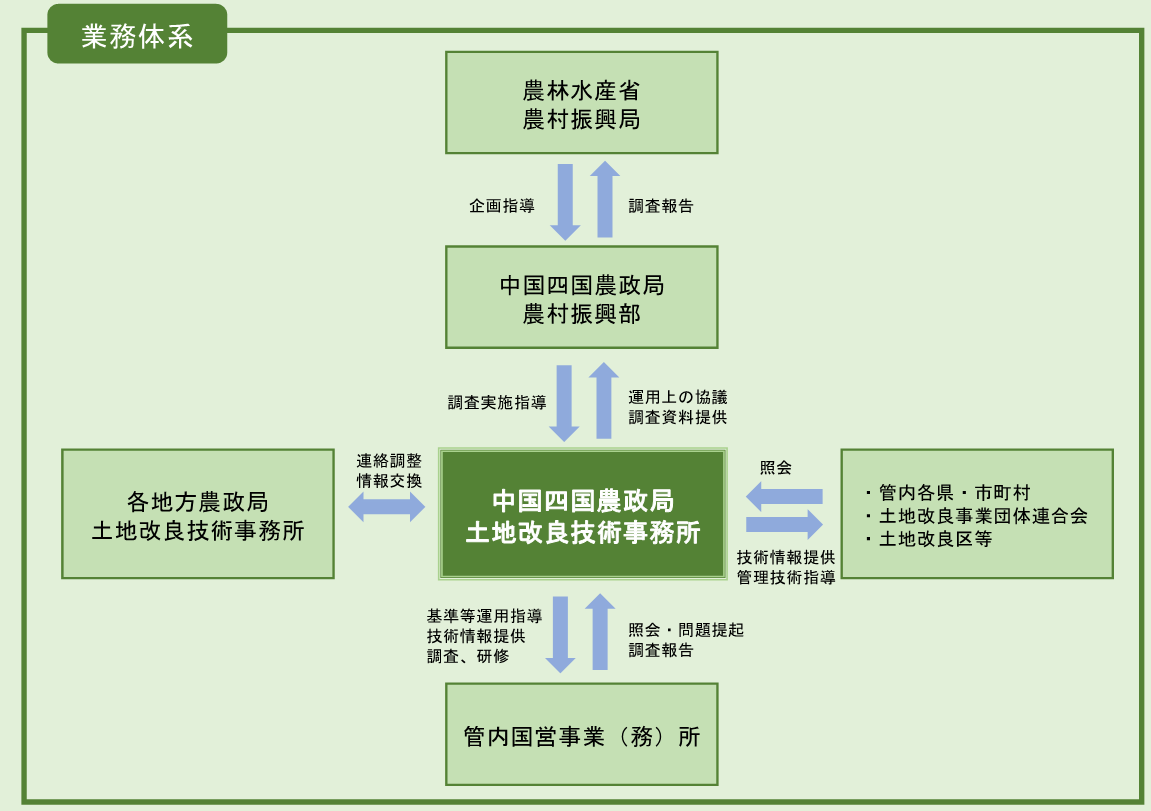

業務体系

【図】農業農村整備事業の各機関と土地改良技術事務所の関係

お問合せ先

土地改良技術事務所

〒700-0984

岡山市北区桑田町1番36号 岡山地方合同庁舎

TEL:086-223-2777