お正月の行事と料理

懐かしい味に家族・親族が集まったのでしょう。

ルーツが忘れられた今も料理や味が受け継がれています。

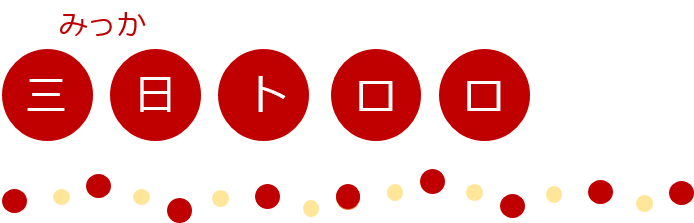

三日トロロと呼び、正月2日、あるいは3日に長芋(自然薯)をする、トロロ汁の食習が東北や長野をルーツとする家々にみられます。「長く伸びるから縁起がよい」、「松の内にトロロを食べると風邪をひかない」などと言い習わしています。

トロロはご飯にかけても、味噌汁と合わせてもよいそうです。古くは災厄を除くとトロロを家の柱などにもすり付けたそうです。

いまでは正月三日も過ぎると「七草セット」が売り出されていますが、1月7日は「人日」と呼ぶ、五節句の1つです。「春の七草は食べて良し」と言い習わされ、古くから薬草として使用されてきました。かつては大根(スズシロ)菜や白菜などを用いて、1月6日の夜に「唐土の鳥が日本の国に渡らぬ先に七草を叩く」と囃子歌(はやしうた)を唱えながら、野菜を刻み、7日の朝に白粥や雑煮に加えて、七草粥や七草雑煮にしていただき、新しい年の家族の健康を祈願しました。

1月15日を小正月、女正月と呼びます。

旧暦の1月15日は満月に当たり、かつてはその日がお正月でした。

餅をついてマユダマを飾り、小豆粥で豊作を予祝(*)する習わしが全国的に行われています。北海道でも米の粥に軟らかく煮た小豆を入れた小豆粥、小豆粥に餅を入れた餅の粥、汁粉の中に農機具を模した米の団子を加えたアズキガユなど、故郷に由来するさまざまな食習と成木責(なりきぜ)めなどの予祝行事が伝承されています。道南地域では「女の正月はケの汁」と言って、青森と同じく細かく切った野菜と豆を味噌で煮た煮物を作ります。

*予祝(行事):春の田植えに先立ち、小正月(冬)に豊作を願って行う農耕儀礼

小豆粥

淡路出身者は、米の粥に軟らかく煮た小豆を加え、塩味で調えます。

宮城県出身者はアカツキの粥と別名で呼びます。

餅の粥

山口県出身者は、小豆粥に正月のオカガミやマユダマの餅を加えて作ります。

アズキガユ

富山県出身者は、小豆を煮て砂糖を加えて、ぜんざいのように作ります。

なかに加える団子は鍬や俵など農具の形に作り、豊作を予祝しました。

お問合せ先

生産経営産業部 事業支援課

担当者:食文化担当

ダイヤルイン:011-330-8810