うけつぎたい伝統食 北海道の食ごよみ

目次

我が家のルーツをたどってみよう

はじめに

平成25年12月に「和食-日本人の伝統的な食文化」が、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の無形文化遺産に登録されました。食文化は、生まれ育った地域の歴史を背景に、地域社会で共有され、祖父母の世代から、親の世代、子の世代と受け継がれてきました。それが、家々では「おふくろの味」「我が家の味」であり、地域社会にあっては共同体によって育まれた「郷土料理」です。また、和食の特徴の1つは、年中行事と結びついて伝えられてきたことです。

明治以降、全国からの移住者によって形成された北海道には、故郷から受け継がれた食文化が、家々に伝承されています。世界の無形文化遺産に登録された和食を、北海道の行事食から見直す機会としてみたいと思います。

出典

引用・参考資料

「北海道の食ごよみ~うけつぎたい伝統食~」,2015年3月1日,生活協同組合コープさっぽろ 生活文化事業部.(農林水産省の「平成26年度 フードチェーン食育活動推進事業」を活用して作成)

「コープで健食!プログラム 健康生活ガイドブック」,2014年10月29日,生活協同組合コープさっぽろ 生活文化事業部.(農林水産省の「平成25年度 食材提供の場を活用した食育実践活動事業」及び「平成26年度 フードチェーン食育活動推進事業」を活用して作成)

小田嶋政子(1996)『北海道の年中行事』(北の生活文庫 第6巻)北海道.

「日本の食生活全集 北海道」編集委員会編(1986)『聞き書 北海道の食事』(日本の食生活全集 1)農山漁村文化協会.

民俗学研究所編(1975)『年中行事図説』岩崎美術社.

監修 小田嶋 政子先生

日本女子大学家政学部卒業。北海道女子短期大学勤務を経て、北翔大学生涯スポーツ学部学部長、教授。平成26年3月同大学定年退職。北翔大学名誉教授。(一財)北海道文化財保護協会副理事長。(一財)北海道歴史文化財団評議員。NPOソーシャルビジネス推進センター理事。研究テーマは「北海道と母村における食文化の比較」。主な著書は「北海道の年中行事」「北海道の家族と人の一生」(以上北の生活文庫)「北の民俗学」(雄山閣)など多数。管理栄養士。

北海道の食ごよみカレンダー

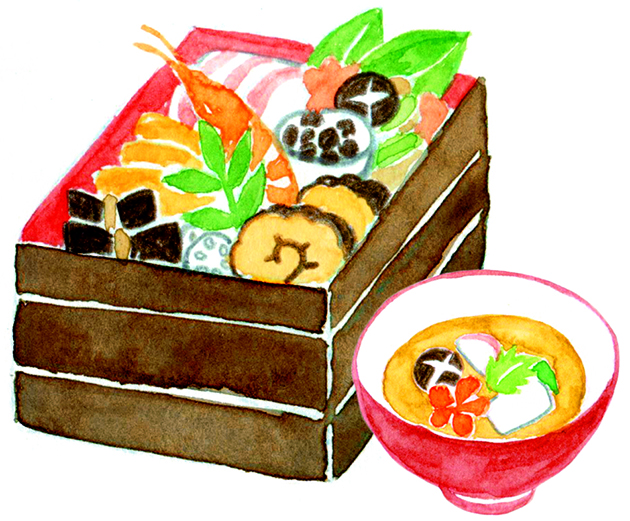

1日【元旦】雑煮、おせち料理、いずし

3日【三が日】黄粉餅、ゴマ餅、アンコ餅

【三日トロロ】トロロ汁

7日【七草】七草粥・七草雑煮

11日【農初め】汁粉

【船霊祭】刺身、煮しめ、餅

13日【女正月の餅つき】餅

15日【女正月・小正月】小豆粥、ツボッコ

アズキガユ(汁粉)、ケの汁、クジラ汁

1日【重ねの正月・旧正月】雑煮、マゼズシ

3日【節分】落花生、炒り大豆、

こんにゃく料理

上旬【初午】シトギ、アズキご飯

14日【バレンタインデー】チョコレート

8日【灌仏会】甘茶、フロシキ餅、笹モチ

中旬【春祭り】餅、赤飯、煮しめ、すし

5日【こどもの日】ベコモチ、柏餅、

ヨモギ餅、チマキ

第二日曜日【母の日】すし、ケーキ

1日【歯固め】ドン、アラレ、オコシ

上旬【運動会】いなりずし、揚げもの、バナナ

15日【北海道神宮例祭】赤飯、煮しめ、刺身、煮魚

第三日曜日【父の日】すし

注)本コンテンツ中の料理名等については、監修者が聞き取り調査を行った際の呼称や、引用・参考文献に記載されているものです。

地域や年代等によって、異なる言い方をする場合があります。

お問合せ先

生産経営産業部 事業支援課 食文化担当

代表:011-330-8810