|

土地改良技術事務所

役割

沿革

組織

研修

災害応急用ポンプの貸出・排水ポンプ車による緊急支援

近畿農政局管内外部技術者活用業務について

交通アクセス

|

技術事務所の沿革

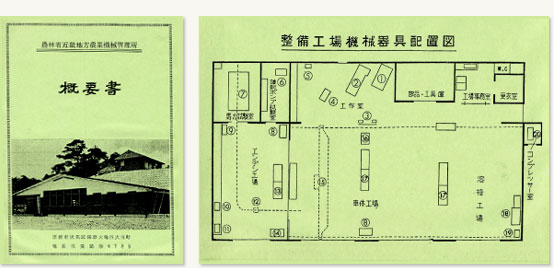

昭和36年4月

- 「京都農地事務局」の付属機関として現在地 に「近畿地方農業機械管理所」が新設されました。

昭和38年1月

- 農林省設置法の改正により、「近畿地方農業機械管理所」が廃止され、「京都農地事務局建設部機材課機械管理分室」となり、機械管理官が置かれました。

昭和38年5月

- 機構改革により「近畿農政局」が発足したのに伴い、「近畿農政局建設部機材課機械管理分室」に改称されました。これに合わせて、新規業務として建設機械の開発改良、補助事業にかかる国有機械の貸与を行いました。

昭和46年4月

- 土地改良事業を実施する国営事業所の業務量の増大に対応するため、業務の省力化、合理化を進める必要があり、「機械管理分室」を改組し、「京都施工調査事務所」として3課(庶務課、施工技術課、機械技術課)で発足しました。

- 近畿の農業土木技術センターをめざし土地改良事業で施工する工事の実態調査、基準化作業、システム開発、情報活動、指導等の業務を総合的に実施することになりました。

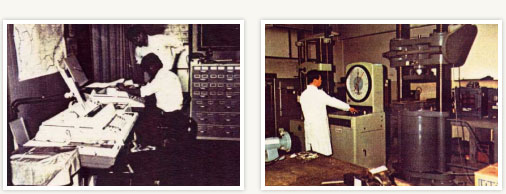

昭和48年4月

- システム開発課が新設され4課体制になりました。工事費積算の電算化システム(CEAD /0)開発、各種調査データの解析及び技術計算プログラムの開発を実施しました。

昭和50年4月

- 技術情報課が新設され5課体制となり、設計施工の実施記録・調査資料・技術文献等の各種技術情報の提供を実施しました。

昭和54年4月

- 事業の多様化、高度化と、補助事業への各種基準の適用拡大等に対処するため、業務内容の質的発展に見合った組織改正が必要となり、「施工調査事務所」を改組し「土地改良技術事務所」 が発足しました。合せて技術管理課が新設され6課体制となり、事業に関する技術・情報・研修センターとしての役割を果たしました。

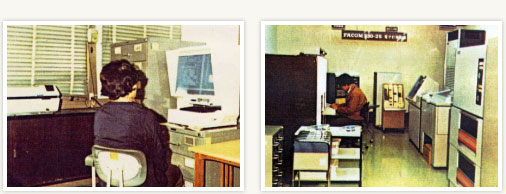

昭和60年4月

- 積算基準等の改定に迅速かつ柔軟に対応できるよう、新しい積算システム(CEAD/II)を全国の技術事務所で共同開発しました。

昭和62年4月

昭和63年4月

- 積算のオンライン化が実施され、現場事務所端末機からの積算処理が可能となりました。

平成7年4月

- 組織再編により専門技術指導官が新設され、庶務課、企画情報課、建設技術課、施設・管理課に再編されました。

- このことにより、土地改良事業に関する技術・情報・研修センターとしての役割に加え国営事業所の設計積算等についての積極的な技術指導及び支援を実施することとなりました。

平成8年10月

- 一層効率的な事業推進を図るため、情報システムとして農業農村整備情報ネットワーク(NNネット)が開設されました。

平成9年4月

- NNネットを利用した標準積算システムに移行しました。

平成23年4月

- 農業水利施設の長寿命化技術に係る基準等の整備を行い、ストックマネジメント技術のさらなる高度化を図るため、専門技術指導官(保全技術)及び保全技術課が新設されました。

令和2年9月

- 災害時の緊急を要する排水作業に対応するため、排水ポンプ車を配備しました。

令和7年4月

- 組織再編により、防災・災害対策技術課が新設され、庶務課、企画情報課、建設・保全技術課、施設・管理課に再編されました。

|