猛暑を逆手にとって、水稲再生二期作に挑戦

滋賀県近江八幡市|中江吉治氏、奥田徹氏

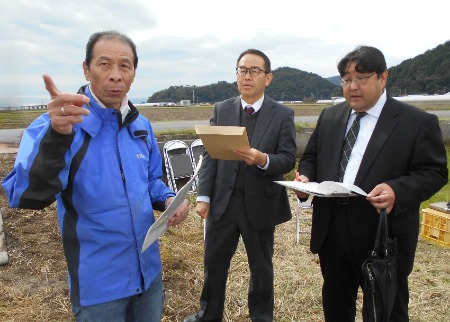

令和7年11月、近江八幡市で水稲再生二期作の取組を行っている現地ほ場を訪問し、取組を行う中江氏、奥田氏と意見交換を行いました。

滋賀県が育成した高温登熟性に優れた「みずかがみ」を慣行より早く田植えを行うことにより収穫(一期作目)を早め、近年の猛暑を逆手にとり、一期作目の収穫後に再生する稲穂を育て1年間に2回収穫する「再生二期作」にチャレンジされました。

取組農家の奥田氏、中江氏(左から)

大中の湖干拓地の土地柄を活かそう

中江氏は、かつて琵琶湖の内湖であった大中の湖干拓地において、ほ場が琵琶湖の水位より低いことによる水利条件を活かし、特色ある米づくりを取り組もうと考えました。

堆肥による土づくり、温暖化を活かした取組

田植えを慣行より約2週間早めることにより一期作目の収穫が1週間程度早まることで、猛暑を逆手に再生二期作となる「ひこばえ」の生育に必要な積算温度に達したことを受け二期作目の収穫が可能となりました。

今年は、試験的に75aで取組み、土づくりには近江牛の堆肥を投入、栽培マニュアルにより取組んでおり、一期作目の収穫は自脱型コンバインで刈高さ30cm以上を目途に刈取りを進め、収穫量は平年並みとなりました。

二期作目は一期作収穫後速やかに尿素肥料を追加投入し、その後の水管理等を経て汎用コンバインにて刈取りを行い、二期作目の収量として120kg以上を期待しています。

説明を受ける近畿農政局長(中央)、地方参事官(右)

「みずかがみ」の特性を活かした取組

奥田さんは、試験的に2つのほ場38aで取組み、田植えを1週間早めました。

「みずかがみ」は早生品種であり稈長が80cm以上となるため、一期作目の収穫は刈り高30cm以上として、二期作目の稈長を確保しました。

二期作とも自脱型コンバインで収穫し、ロスを少なくする刈り高を工夫しながら収穫を行いました。

一期作目は、土づくり資材を投入、有機質肥料等を活用、栽培マニュアルにより取組み、収穫量は平年並みとなりました。

二期作目は追肥や虫害対策の防除を行うことで、180kg/10a程度の収穫量を期待しています。

取組にあたっての課題

課題や今後への期待を聞き取りました。

・適性品種やほ場の選定

・用水確保と周辺農地への影響

・早期栽培のための土づくり等投入資材や施肥設計の検討

・生育ステージ、登熟期の見極め

・食味、品質の確保、データ収集

・病害虫防除や雑草対策

・コンバインの選定、収穫ロスの削減、収穫技術の向上

・資材、労賃等コストの把握、データ収集

一期作目収穫後の切り株から再生する二期作目の稲穂

試験的に導入された汎用型コンバイン

今後の取組に期待したいこと

・農地の高度利用

・収益性、生産性、品質の向上

・米不足時の増産手法として

・付加価値化の可能性(2回の新米)

・米・米、麦・大豆の2年4作の可能性

・非主食用米への活用

・SDGs、温暖化対策

お問合せ先

滋賀県拠点 地方参事官室TEL:077-522-4261