KumamoTOPICS ~ くまもとトピックス ~

冬季の農地管理の一環として、「畦畔の野焼き」(水上村湯山本野集落)令和8年2月3日

熊本県水上村の湯山本野集落(海抜470m)では、春を迎える前のこの時期に、毎年恒例の畦畔(けいはん)の野焼きが行われています。冬枯れの棚田に黒い畦がくっきりと現れ、季節の移り変わりを静かに感じさせる風景が広がります。畦畔の野焼きは、雑草の抑制や害虫の予防、畦の維持管理につながる作業で、地域で行われてきた農作業のひとつです。

翌年の健全な水田づくりを支える取り組みとして、現在も地域で行われています。

河川敷に広がるコスモス畑(菊池市七城町)令和7年11月5日

河川敷一面にコスモスが咲き誇り、淡いピンクから濃いピンクまで色とりどりの花々が秋風に揺れています。遊歩道沿いからは鮮やかなピンクのグラデーションが広がり、季節の彩りを感じられます。

南国の風景を思わせるバナナ(3回目の収穫)(熊本県宇城市)令和7年10月5日

温暖な気候に恵まれた熊本県宇城市不知火町で、バナナが力強く育っています。今年は台風の影響もなく、青空の下、大きな葉とたわわな果実が南国の風景を思わせます。

赤紫色の苞(ほう)が開き、雌花が果実となり、先端の紫色の雄花が細く伸びています。

初めての子実用とうもろこし試験栽培(熊本市南区)令和7年7月31日

今年から、子実用とうもろこしの試験栽培に初めて取組む農事組合法人を尋ねました。きっかけは、昨年から拠点において耕畜連携を推進しており、同法人を訪問した際に、近くの養鶏農家と耕種農家が連携して子実用とうもろこしの栽培に取組む事例を紹介したところ、関心を持たれ実現しました。

作付面積は約50aで試験栽培として取り組んでいます。播種は、大豆に使用する播種機を利用し、種子は7,000粒/10a、畝幅は70cm、株間は20cm、深さは5cm(今年は少雨のため少し深めに播種している)。

今後は、除草剤散布などの管理作業を行います。収穫は年内を予定しており、作業は養鶏農家が行う予定にしています。

乾田直まきによる稲作(熊本市南区)令和7年5月14日 ➡ その後 令和7年7月31日

日頃お世話になっている農業法人を訪ねました。やや高台の水捌けの良さそうな圃場では小麦が黄金色に色づき始め、その横で水稲の乾田直まきが行われていました。通常の田植えだと10a当たり3~4kgの種もみを使われるようですが、直まきだと5kgの種もみが使われているそうです。

直まきは、作業の効率化(育苗・代掻き・田植えが不要)が期待され、今年は主食用米、飼料用米、WCS用稲に取り組まれています。

5月14日に播種した乾田直まきによる稲作。今回はその後の圃場を見てきました。

播種から2ヶ月半が経過し、現在、中干期間中で、法人によると生育は順調とのことでした。

早期米の収穫(熊本県天草市)令和7年7月30日

夏空が広がる暑い中、天草市で早期米の収穫が行われていました。天草地方は、温暖な気候を生かした早期米の産地で、例年7月下旬から8月中旬にかけて収穫が行われています。

い草の刈取りが始まりました(熊本県八代市)令和7年7月3日

全国1位の生産量を誇る“い草”は、主に八代地域で栽培され、6月下旬から7月中旬にかけて刈取りが行われます。刈取り後は、泥染め、乾燥、製織などの工程を経て畳表に仕上げた後、全国に出荷されます。

〇熊本県産い草及び熊本県産い草畳表は、2016年2月に地理的表示(GI)に登録されました。

れんこんの花が咲いています(熊本県宇城市)令和7年6月26日

宇城市の特産品である“れんこん”の花が咲いていました。早いところでは8月頃から収穫がはじまり、正月に向けての収穫がピークとなります。植物の蓮(はす)の地下茎が肥大した部分を“れんこん”と呼んでいます。

高瀬裏川の花菖蒲(熊本県玉名市)令和7年5月27日

第33回高瀬裏川花しょうぶまつり。川沿いには色彩豊かな矢旗が立ち並び、石垣に囲まれた水路には美しい黄色の花菖蒲が咲き誇っていました。

いちご狩り&アグリスポーツ(Fam Lab8)に参加しました(八代市鏡町 吉永いちご農園)令和7年5月18日

農業を通じて八代地域の振興を目的に活動する若手グループ「Fam Lab8(ファムラボエイト)」さんが主催するイベント「いちご狩り&アグリスポーツ」に参加しました。当日は、主催者からメンバーや活動内容の紹介の後、アグリスポーツ「いちごのパック詰め競争」など楽しいゲームが行われ、参加した家族や子どもたちが手入れの行き届いたほ場で採った新鮮ないちごを口いっぱいに頬張り、農業の魅力を満喫していました。

〇一般社団法人 Fam Lab8

地域農業の持続可能な発展を目指し、農業の循環化や省力化及びアグリスポーツを通じた農業の魅力発信に取り組み、八代地域の振興及び賑わいのある「まちづくり」に挑戦する若手・女性農業者の集まりです。

アグリスポーツとは、八代地域の魅力や農業の面白さを伝えるため、農業者たちが持つ匠の技を競技化したものです。

梨の花に会いに行きました(熊本県球磨郡錦町)令和7年4月17日

白くて淡いピンク色のかわいらしい秋麗(しゅうれい)梨の花がたくさん咲いていました。足元では草刈りロボットが除草作業を頑張っていました。秋には美味しく立派な秋麗梨がたくさん実りますように。

有明海の恵み、海苔養殖場(熊本県西区河内町)令和7年3月14日

熊本県では海苔養殖業が盛んにおこなわれています。熊本市西区河内町沖の漁場では、阿蘇山から流れ出た栄養豊富な伏流水が川から有明海に流れ込み、風味豊かなおいしい海苔が生産されています。

有明海の対岸に雲仙普賢岳がそびえ、海原に海苔養殖場の広がる素晴らしい風景を望むことができました。

干し柿づくりは最盛期(熊本県宇城市)令和6年11月18日

無数の吊るされた柿が秋晴れの空の下、きれいな山吹色に輝いていました。宇城市豊野地区では、晩秋から初冬にかけて干し柿づくりの最盛期です。これからゆっくりと時間をかけ天日干しされ、あかね色に変わるころには、甘くておいしい干し柿となることでしょう。

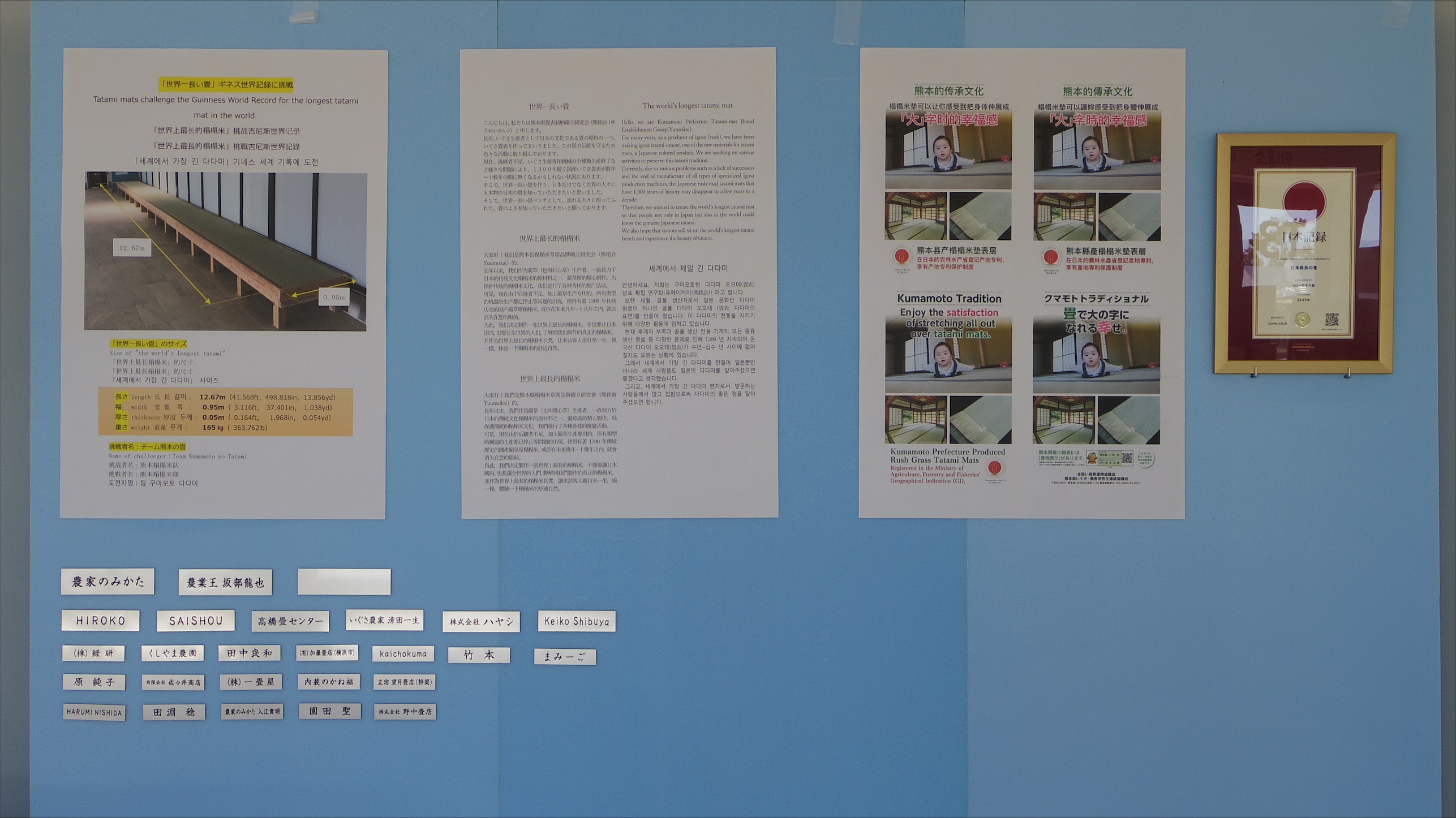

世界一長い畳のお披露目会に出席しました 令和6年11月3日

11月3日にくまモンポートで開催された「世界一長い畳」ギネス世界記録達成のお披露目会に出席してきました。いぐさや畳表の生産量・生産農家が減少するなかで、畳の魅力を再発見してもらいたいと、熊本畳表銘柄確立研究会が中心となり、畳関係業者、くまモンポート、測量会社等の協力を得て、熊本の畳プロジェクトチーム(熊本県拠点と県南広域本部も支援)として、世界一長い畳(八代産いぐさ畳表を使用し製作)の記録更新に挑戦し、みごと長さ12.67mの畳がギネス記録に認定されました。

イベントの中では、香るいぐさ束の配布も行われ、訪れた人々は手触り、座り心地や香りを楽しんでいました。

世界一長い畳は、くまモンポート八代旅客ターミナルに畳ベンチとして設置され、観光客などの休息場所として活用されます。

天草地方「早期米の収穫」 令和6年7月30日

熊本県天草地方は、温暖な気候を活かして栽培されている早期米の産地です。強い日差しのなか、黄金色に実り重く垂れた稲穂の刈取りは、7月下旬から始まり8月上旬にかけてピークを迎えます。

春の訪れを告げる「野焼き」(阿蘇市)令和6年3月3日

日本一の広さを誇る阿蘇の草原は、四季を通じて、「放牧」、「採草」を中心として、人の手により維持・管理されており、毎年3月になると、地域の方々と全国から集まったボランティアにより「野焼き」が行われます。

野焼きは、前年の枯れ草や牛馬の食べ残した草を効率的に焼却除去し、春の若草の新芽立ちを良くし、火に弱い低木類の侵入拡大を防ぐことで優良草地にする効果があり、草原を守る大切な作業になっています。(農林水産省へリンク、環境省:阿蘇草原再生)

野焼きは、前年の枯れ草や牛馬の食べ残した草を効率的に焼却除去し、春の若草の新芽立ちを良くし、火に弱い低木類の侵入拡大を防ぐことで優良草地にする効果があり、草原を守る大切な作業になっています。(農林水産省へリンク、環境省:阿蘇草原再生)

「ジビエ甲子園」に行ってきました(熊本市)令和6年2月3日

2月3日及び4日に熊本市中心部で開催された「くまもと県南フードバレーフェスタ」に行ってきました。

10年目を迎えた「くまもと県南フードバレー構想」は、熊本県南地域(八代、水俣・芦北、人吉・球磨)の豊富な農林水産物を活かし、食関連の研究開発機能や企業を集積させる「フードバレー」を形成することにより、地域活性化を目指す取組です。

この取組には、鳥獣被害防止への様々な活動を行っている県南地域の高校生も参加しており、その活動の一環として令和3年から始まったのが「ジビエ甲子園」です。

今回、初めて県北地域の高校生も参加して開催されたジビエ甲子園は、捕獲されたシカやイノシシ、カモ等をジビエとして利活用することにより、ジビエの美味しさと魅力、そして鳥獣被害の現状をより多くの方々に知っていただこうとパネル展示が行われていました。また、高校生が独自に考察し腕を振るった「鹿キーマカレー」「ジビエ餃子」「鴨肉のスモーク」等のジビエ料理を求めて長蛇の列ができていました。

10年目を迎えた「くまもと県南フードバレー構想」は、熊本県南地域(八代、水俣・芦北、人吉・球磨)の豊富な農林水産物を活かし、食関連の研究開発機能や企業を集積させる「フードバレー」を形成することにより、地域活性化を目指す取組です。

この取組には、鳥獣被害防止への様々な活動を行っている県南地域の高校生も参加しており、その活動の一環として令和3年から始まったのが「ジビエ甲子園」です。

今回、初めて県北地域の高校生も参加して開催されたジビエ甲子園は、捕獲されたシカやイノシシ、カモ等をジビエとして利活用することにより、ジビエの美味しさと魅力、そして鳥獣被害の現状をより多くの方々に知っていただこうとパネル展示が行われていました。また、高校生が独自に考察し腕を振るった「鹿キーマカレー」「ジビエ餃子」「鴨肉のスモーク」等のジビエ料理を求めて長蛇の列ができていました。

正月の火祭り「どんどや」(熊本市)令和6年1月14日

「とんど焼き」、「どんだら焼き」など名称は全国様々ありますが、熊本においては「どんどや」と呼ぶことが多いようです。

「どんどや」は、小正月の行事で、木や竹を組んで薪や藁などを積み上げて作った櫓とともに、しめ縄や松飾などの縁起物を燃やし、高さ20mを超える「どんどや」の火にあたったり、残り火で鏡餅を焼いて食べると、その1年は健康に過ごせるとの言い伝えもあり、無病息災・家内安全・五穀豊穣を祈る伝承行事です。(写真は、第26回西里・フードパル熊本「どんどや」の様子)

熊本地震から7年8か月ぶりに復旧した阿蘇神社の楼門 (阿蘇市) 令和5年12月9日

阿蘇の農耕祭事は、昭和57年に国重要無形民俗文化財の指定を受けており、季節の推移に稲の生育という条件を加え、儀礼的(予祝→播種→田植→災除→収穫→予祝)に進んでいきます。阿蘇神社等で行われる一連の祭りは、稲作儀礼の典型的な事例として学術的にも高く評価されており、農耕の開始期に行われる「田作祭」、田植期の「おんだ祭」など、年間を通じて行われる古式ゆかしい豊作を祈る祭りは、阿蘇の風物詩となっています。(文化庁HPへリンク)

◆棚田の展望所落成式と収穫祭に参加してきました(熊本県上益城郡山都町)令和5年11月26日

峰棚田に設けられた「展望所」の落成式と収穫祭に参加してきました。

集合場所(中島南部小学校跡)から約1.5km先の展望所を目指して、鮮やかに色付いたイチョウや、ウベ(若手は知らないかも)を発見しながらゆっくりと坂道を上ること30分、本日お披露目となった展望所へ到着。眼下に峰棚田を一望できる場所に設置されており、季節によって姿を変える峰棚田の魅力を見て感じることができる最高のロケーションでした。収穫祭では、参加者のみなさんと棚田でとれた新米の「おにぎり」やつきたてのお餅をほおばり、交流を深めることができました。

峰棚田の歴史や訪れる際の注意事項等は、「山都町指定棚田地域振興協議会HP」をご確認ください。

◆五穀豊穣に感謝して(熊本県玉名市)令和5年11月23日

重さ1トン、横幅4メートル、直径2.5メートルの巨大な俵を13名で転がす「大俵ころがし」。

玉名市の高瀬地区は、鎌倉時代から貿易港として繁栄し、その後、肥後熊本藩最大の蔵米積出し港として発展していきました。現在も、米蔵から船着場へ米俵を転がして運んだといわれる石畳のスロープ「俵ころがし」が残っており、かつての繁栄を象徴し、五穀豊穣に感謝する祭りとして「玉名大俵まつり」が開催されています。 (玉名市HP)

過去の記事(くまもとの農山漁村のすがた)はこちら

お問合せ先

九州農政局熊本県拠点

代表:096-211-9111(内線4152)