フォトレポート ~熊本県拠点の動き~

あさぎり町で「農地流動化研修会」に参加しました 令和8年1月14日

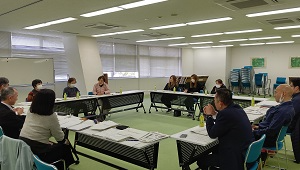

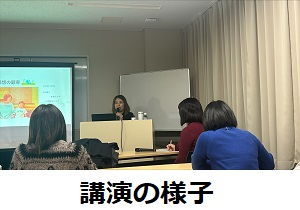

令和8年1月14日(水曜日)、あさぎり町農業委員会が主催する「農地流動化研修会」に参加しました。

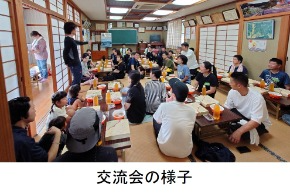

研修会は、熊本県農業公社で長く公社事業に携わった知見者を講師に招いて、認定農業者協議会・町議会・農業委員会の合同研修会として、40人を超える関係者が集まり開催されました。

講義は、農地の売買制度をはじめ成年後見人制度、法定相続証明制度等について、売買の種類から公社の活用など、事例を使って売買や相続に関する知っておくべき内容が情報提供されました。

参加者からは、身近な誰もが経験する農地の売買や相続に関する必要事項ということもあり、今置かれている自分の状況を例に質問されるなど活発な意見交換が行われました。

拠点から参加して思ったことは、町を守る、農業集落を守る3団体の人達が連携していることなど、あさぎり町が基幹産業である農業の活性化を進めていること、それが親元就農など営農継続の成果に繋がっていることが理解できた研修会でした。

なお、あさぎり町農業委員会は、農林水産省が行っている 『農地等の利用の最適化の推進に関し顕著な実績をあげた農業委員会』 として、令和7年12月1日に農林水産大臣表彰(2025年12月の農林水産大臣賞一覧(農林水産省リンク))を九州では唯一受賞されています。

県猟友会主催の研修会で、熊本県立八代工業高等学校が製作した箱罠を紹介 令和7年12月19日

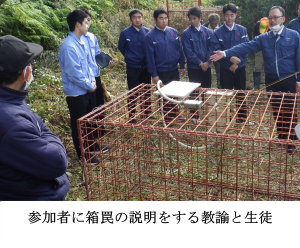

県猟友会の主催による「わな猟初心者研修会」が、八代市川田町の雑木林で開催されました。

これは、猟友会の八代地域3支部(八代、坂本、氷川)に所属する、わな猟免許取得後1~3年のハンターを対象に開催されたもので、約30名が参加しました。(うち八代工業高等学校の教諭2名と生徒6名)

当日は、八代工業高等学校の生徒達が工夫を凝らして製作した「センサー式箱罠」を教材に、その使用方法を生徒や教諭が説明しました。

参加者からは、捕獲対象外の“たぬき”などが罠にかからないよう、センサーは調整可能かどうかなどの質問が出ていました。

その後、地元猟友会のベテランハンターが、くくりワナの設置方法を説明し閉会しました。

熊本県農業研究センターに勉強会を開催していただきました 令和7年12月16日

令和7年12月16日(火曜日)、熊本県農業研究センター(合志市)において、当センターの研究内容等について勉強会を開催していただきました。

視察広報案内員の宮本英明氏からは、当センターが農業者が安心して農業に取り組み、農業所得の最大化が図れるよう、新品種の育成・選定及び生産性向上技術の開発を行っていること等の説明を受けました。

また、ほ場見学では、熊本県拠点の参加者8名が質問をしたり、白色に緑色が混じったカラー「熊本FC03」の花に見入ったりしていました。

スマート農業推進フォーラム2025in九州/みどり技術ネットワーク地域会議に出席しました 令和7年12月11日~12日

令和7年12月11日(木曜日)、市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市)において、農林水産省、九州農政局、農研機構九州沖縄農業研究センター共催の「スマート農業推進フォーラム2025in九州」に出席しました。第1部では「環境負荷低減とスマート農業技術」という題目で基調講演があり、その後パネルディスカッションが行われました。第2部では営農支援システムの紹介やスマート農業技術の導入事例について講演がありました。

翌12日(金曜日)は、農研機構九州沖縄農業研究センター(合志市)において、スマート農業技術の展示・実演が行われ、リモコン草刈機や自動操縦トラクター等の実演説明に多くの人が耳を傾けていました。

〇スマート農業(農林水産省リンク)とは、ロボットやAI、IoT等の情報通信技術を活用して、農作業の効率化や身体の負担軽減、さらに経営管理の合理化によって生産性の向上が期待される農業のことです。

農村RMO推進フォーラムに出席しました 令和7年11月27日

令和7年11月27日(木曜日)、市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市)において、九州農政局主催の農村RMO推進フォーラムに出席し、当事業に取り組んでいる協議会や中間支援団体などの取組事例及びパネルディスカッションを傍聴し、情報収集を行いました。第2部では各会場に分かれて意見交換会が実施され、活発な議論が行われました。

〇農村RMO(農林水産省リンク)とは、複数の集落機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織のことです。

令和7年度阿蘇市認定農業者の会研修会に出席しました 令和7年11月26日

令和7年11月26日(水曜日)、阿蘇市認定農業者の会主催による「令和7年度阿蘇市認定農業者の会研修会」に出席しました。

阿蘇市内の米穀、野菜、畜産など様々な認定農業者22名が参加し、当拠点からは谷川智雄総括農政推進官が、「令和8年度農林水産予算概算要求とそのプロセス」と題して講演を行いました。

意見交換では、新規就農者の土地確保に対する事業についてや補正予算の成立から事業完了までの期間に関する質問、畜産経営に対する支援の要望など貴重なご意見を頂きました。

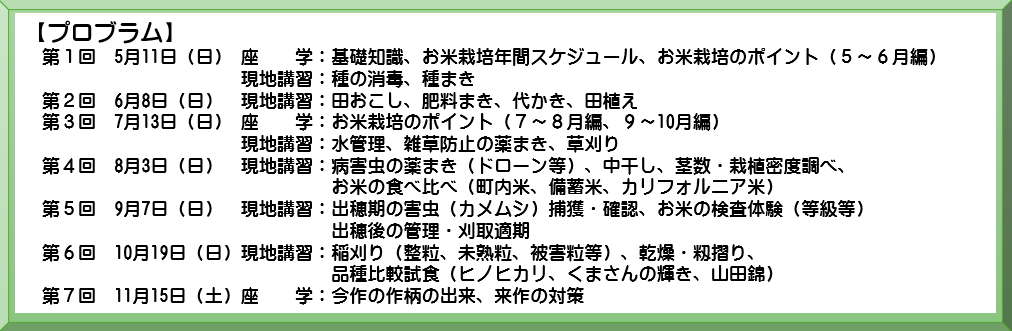

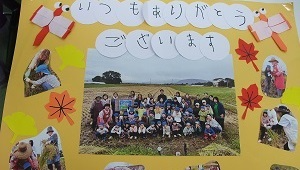

津奈木町で開催された「お米の学びなおし講習会」に参加しました 令和7年11月15日

この取組は、中山間地域が抱える担い手不足の解消や耕作放棄地対策を目的に、兼業農家の後継者の方や新規に農業を始めたい方を対象に、米作りを基礎から学べるよう、津奈木町が主催し、(株)アグリ津奈木、芦北地域振興局、JAあしきた等の協力の下、開催されました。

講習会は、5月11日(日曜日)から11月15日(土曜日)にかけて、お米の基礎知識や栽培のポイント等の座学を3回、種まきから収穫までの現地講習会を6回開催し、現地講習では、種の消毒、病害虫の薬まき、お米の食べ比べ、お米の検査体験、品種比較試食など創意工夫のある非常に充実したプログラムを実施しています。

約25名の参加者からは、「米の価格高騰等もあり、自分で食べるお米は自分で作りたいとの思いから講習会に参加しました。実演指導は参考になる。来年以降も続けていただけると嬉しい。」などの感謝の言葉が寄せられました。

この中山間地域の耕作放棄地対策は、周辺地域からも高い反響があり、来年以降、芦北・水俣地域で開催するなど横展開を図りたいとのことでした。

有機農業の現地研修会に参加しました 令和7年11月14日

令和7年11月14日(金曜日)、山都町で熊本県有機農業研究会が主催する「有機農業を現場で学ぶ!第1回現地研修会」に参加しました。

当日は、講師の鳥越靖基氏から水稲、にんじん、さといもなどの栽培状況について説明があり、有機農業の取組みには、土壌分析による施肥設計の大切さや土壌中の微生物が収穫量を増やすこと、草を活用した栽培技術について説明がありました。

〇鳥越氏は2011年に東京から同町に移住し、研修を経て就農。現在は、有機の学校ORGANIC SMILEの校長として、有機農業の栽培技術の講師はもとより、後進の育成に力を注いでいます。また、山都町有機農業協議会の副会長、有機給食の実現など地域の活動に幅広く取組まれています。

箱罠製作で地元に貢献(八代工業高等学校の取組) 令和7年11月14日

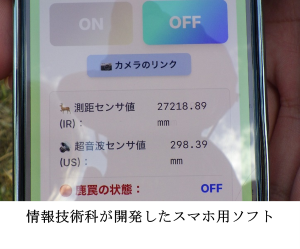

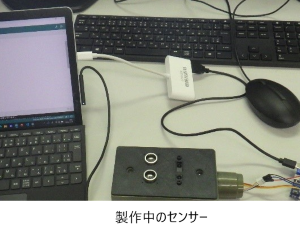

同校の機械科と情報技術科では、3年生の課題研究として「ハンター班」を設置し、毎年度シカ捕獲用の箱罠製作などを行われています。本年度も改良を施した罠が完成したと聞き、取材させていただきました。

箱罠を開発する“きっかけ”は、地元の森林でシカ被害が多いことや、ハンターの高齢化で捕獲が困難になっている状況を知り、地元に貢献したいとの考えから。

開発にあたっては、高齢者でも設置しやすいよう軽量化を図るとともに、省力化に向けてセンサーを取り付け、獣を捕獲した場合にはスマホに連絡を飛ばせるようにするなど毎年改良を重ねています。(本年度の改良点は、獣が罠の内部に入ったことをセンサーが感知して扉が落ちる仕組みとしたこと)

箱罠本体は機械科、センサー(電子回路)は電気科、スマホ用アプリは情報技術科で開発するなど、全て自前で製作できる点が工業高校の強みで、完成した罠は12月19日(金曜日)に近隣の晩白柚(ばんぺいゆ)園地へ設置する予定です。

なお、同校は捕獲機器の製作に止まらず、令和7年2月に熊本市で開催された高校生のジビエ料理コンテスト「第4回くまもとジビエ甲子園」に出場して優勝するなど、創意工夫を凝らした活動を実践されています。

熊本県立鹿本農業高等学校1年生と稲刈りを通して交流しました 令和7年10月17日

令和7年10月17日(金曜日)、さわやかな秋晴れの下、番所の棚田(山鹿市菊鹿町)で熊本県立鹿本農業高等学校1年生51名が稲刈り体験をしました。これは、棚田地域の現状を理解してもらい、棚田保全の取組へのきっかけ作りになればと、地域づくり団体「菊鹿さきもり隊」が企画したものです。生徒たちは稲の刈り方や束ね方、掛け干しの仕方を地元の方々から真剣に学んでいました。

また、九州農政局からは7人の職員が参加し、一緒に稲刈りした後、交流会では農林水産省の仕事の紹介や棚田の地域振興について説明しました。番所の棚田はつなぐ棚田遺産(農林水産省リンク)にも認定されています。

スマート農業マッチングイベントに行ってきました 令和7年9月10日

令和7年9月10日(水曜日)、熊本県立農業大学校(合志市)において、熊本県主催のスマート農業マッチングイベントに参加し、農業生産に関する先端技術の情報収集を行ってきました。

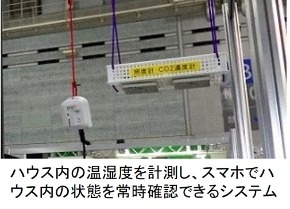

このイベントは、スマート農業技術の導入に関心のある農業者と技術提供企業をつなぐもので、企業は来場した農業関係者にスマート農業製品について、パンフレットや動画などを用いてその機能や進化している点などを説明していました。

また、九州農政局環境・技術課もブースを設置し、スマート農業に関する施策の説明などを行いました。

〇スマート農業(農林水産省リンク)とは、ロボットやAI、IoT等の情報通信技術を活用して、農作業の効率化や身体の負担軽減、さらに経営管理の合理化によって生産性の向上が期待される農業のことです。

熊本県人吉市の農事組合法人島津牧場を訪問 令和7年9月3日

令和7年9月3日(水曜日)、熊本県人吉市の農事組合法人島津牧場を本田局次長が訪問されました。

島津牧場(代表 島津野歩(のぶ)さん)は、先代が約50年前に入植し周年野外放牧酪農を営む牧場です。

牧場は人吉市内の林道の入り口から7km以上険しい山道を登った標高500~600mの山地に位置し、山林に囲まれた静かな草原に牛たちののんびりとした光景が広がる心落ちつく場所です。

放牧は、畜舎の周り22haの放牧地を9区画(採草と放牧区)に分けて、1区を4~7日間で転牧する集約放牧酪農(グラスファーミング※)により飼育されています。

現在はご本人と奥様のお2人を中心にご両親と一緒に家族経営されています。

(※)グラスファーミングとは、牛を自然な形で牧草を中心に飼育する「牧草飼育酪農」のことで、ストレスの軽減、健康状態の向上、環境への負荷軽減が期待できる持続可能な農業技術です。

JAたまな青壮年部リーダー研修会に参加しました 令和7年8月21日

令和7年8月21日(木曜日)、JAたまな青壮年部リーダー研修会に出席し、各支部の代表者が就農のきっかけから、これまでの経験や苦労、現在の営農状況、更に今後の目標などについて発表する「盟友の主張」を傍聴しました。

その後、当拠点から近年の米に関する話題をピックアップして、「米に関する情報提供」と題して山谷学 総括農政推進官が講演を行い、出席者と意見交換をしました。意見交換では、野菜価格安定制度に関する要望、米の生産コスト(規模の違いによる差)、農業インフラの整備(老朽化した排水機場の更新)などについて、貴重なご意見を頂きました。

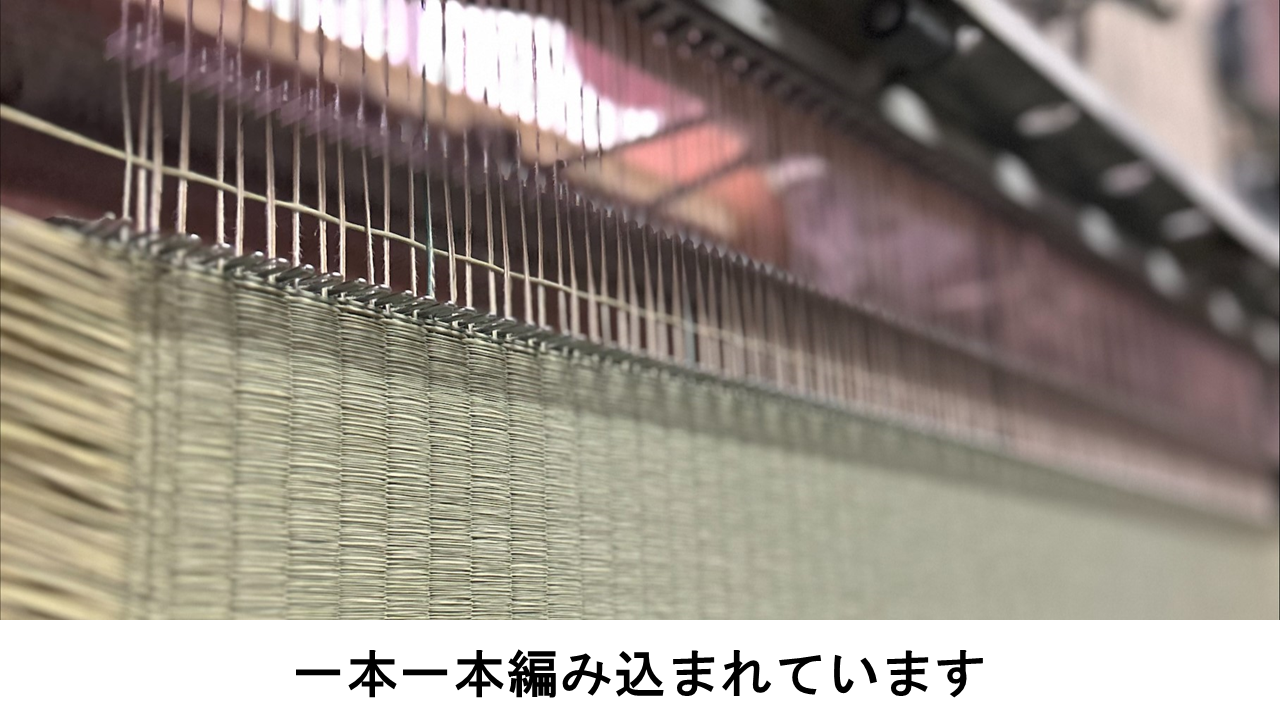

八代市鏡町のい草・畳表生産農家の現地視察に随行 令和7年8月1日

八代市鏡町のい草・畳表生産農家(たからクラフト:清田一生さん)を緒方局長が訪問されました。

たからクラフトは、需要が減る中でも「いぐさ」を先代からの継承後も続けていきたいと決意された一生さんが、ご両親に倣いながら丁寧な生産に取り組み、新たなニーズに応じた経営展開を模索されています。

今回は、畳表の生産工程(選別・加工・仕上げといった作業手順)について、お話を伺いました。選別は畳表織機に持ち込むまで人の目による丁寧な選別作業が必要であること、加工はい草の長さに応じた織機を使い分けて厚み(重量)等を考慮して作り上げること、仕上げには人の目と手による丁寧な仕上げ作業が欠かせないこと、等のご説明でした。

現在、若手農業者の集まり(※一般社団法人Fam Lab8)に参加し研修や交流会、プレゼン発表など様々な活動を進めながら八代地域の農業発展にご活躍されています。

(※)Farm(農場)とLaboratory(研究室)と八代を合わせて、八代から農業の未来と可能性を探し、挑戦する集まり。

「デジ活」中山間地域の登録地域を訪問しました 令和7年7月30日

令和7年7月30日(水曜日)、「デジ活」中山間地域に登録されている宮地岳みらい里山協議会(天草市)を訪問し、意見交換と現地確認を行いました。

宮地岳町では、ドローンを使用した配送や新たな高齢者対策等の実証事業を行っています。また、新たな特産品では、メンマや味噌を開発し、道の駅「宮地岳かかしの里」で試作販売しており、今後は本格的に販売していく予定です。

〇「デジ活」中山間地域(農林水産省リンク)とは、農林水産業の「仕事づくり」を軸として、地域資源やデジタル技術を活用し、多様な内外の人材と共に社会課題解決に向けて取組を積み重ね、活性化を図っていく地域のことです。

農業女子プロジェクト広報活動に参加しました 令和7年7月9日

令和7年7月9日(水曜日)、写真家の山岸伸さんが、日本写真企画フォトコンの「新 農業女子に会いたい」の撮影で来熊されました。「新 農業女子に会いたい」では、全国各地でさまざまなアイデアを導入して、農業を展開している「農業女子」を撮影しています。

今回は、農業女子プロジェクト登録メンバーである、菊池市の奥村明佳さん(ごぼう・米)、森本和さん(米・トマト・オクラなど)、阿蘇市の佐藤智香さん(阿蘇高菜・羊)を訪ね、インタビューしながら作業風景を撮影していました。

最初は緊張ぎみだった皆さんも、山岸さんの話術で笑顔がこぼれ、終始和やかな撮影となりました。

〇農業女子プロジェクトとは、女性農業者が日々の生活や仕事、自然との関わりの中で培った知恵をさまざまな企業の技術・ノウハウ・アイデアなどと結びつけ、新たな商品やサービス、情報を創造し、社会に広く発信していくためのプロジェクトです。

JA阿蘇青壮年部との意見交換会を開催しました 令和7年7月7日

令和7年7月7日(月曜日)、JA阿蘇の西原支部及び長陽支部所属の若手農業者9名と意見交換会を開催しました。(JA阿蘇青壮年部本部から理事1名も参加)

当拠点からは、「食料・農業・農村基本計画」や水稲収穫量調査の見直しについて説明しました。

説明後の意見交換では、米の食品表示に関して、消費者に安心な米を届けるための施策や、中山間地域の小規模基盤整備に向けた要望など、活発な議論が行われました。

番所の棚田の田植えイベントに参加しました 令和7年6月21日

令和7年6月21日(土曜日)、曇り空の時折涼しい風が吹く中、地域の皆さんと九州農政局の職員合わせて約40名が、「番所の棚田(山鹿市菊鹿町)」で一緒に田植えをしました。

また、昼食を兼ねた交流会も開催され、初めて田植えを体験した方からは「大変だったけど楽しかった」等の感想が聞かれました。

番所の棚田はつなぐ棚田遺産(農林水産省リンク)にも認定されており、9月中旬頃からは棚田と彼岸花の共演が楽しめます。

第3回九州農業WEEKに行ってきました 令和7年5月30日

令和7年5月30日(金曜日)、グランメッセ熊本(益城町)で27日(水曜日)から開催されていた農業WEEKに行き、農業生産に関する先端技術の情報収集を行ってきました。

農業WEEKとは、企業が農業資材、スマート農業製品、畜産資材などを出展し、来場した農業関係者と商談を行う展示会です。会場には、農作業の効率化や農作業における身体の負担軽減に対応する、最新の情報通信技術を活用したスマート農業製品もたくさん展示されていました。

熊本県山都町の(株)やました牧場を訪ねました 令和7年5月14日

令和7年5月14日(水曜日)、熊本県山都町(株)やました牧場を訪ねました。

やました牧場(代表 山下元且(もとかつ)さん)は、熊本県山都町で肉用牛交雑種(F1)を約350頭飼養されており、その牛糞を発酵させ良質な堆肥生産に取組み、地域への販売も行われています。先代(父)から事業継承し法人化を行い、今はご本人と奥さん2人で経営されています。

3年前に[JGAP家畜・畜産物認証][熊本県SDGs登録事業者]を受けられています。

「これからも、持続可能な畜産業経営に取り組み、安心・安全な肉用牛の生産及び良品質の堆肥販売を続けます」と力強い言葉を伺いました。

菊池市旭志の(株)ろのわを訪ねました 令和7年5月9日

令和7年5月9日(金曜日)、菊池市旭志(株)ろのわを訪ねました。

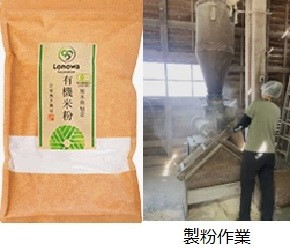

(株)ろのわ(代表 東博己さん)は、熊本県菊池市旭志麓で米・麦・大豆・雑穀等の有機農産物を生産されています。

先代(父)から事業を継承し、2006年に法人化を行い、今はご家族と社員合わせて8人で経営されています。

2009年に[有機JAS農産物認証]、2010年に[有機JAS加工食品認証]を取得し、生産した農産物を原料とする有機加工食品も製造しています。

元々精米業の傍ら生産者でもあり、地域の担い手として信頼され、離農者からの耕作依頼を受けて規模拡大にも取組んでいます。

「消費者に対して、有機農業は「安全・安心・健康」というメリットをもっとアピールし、消費者の選択肢に有機農産物が加われば、販売先も増えると思う」と伺いました。

宇城地区農地再編整備事業概要についてご説明いただきました 令和7年4月25日

令和7年4月25日(金曜日)、九州農政局宇城農地整備事業所の穴井調査設計課長にお越しいただき、宇城地区農地再編整備事業概要についてご説明いただきました。

宇城市は熊本県の中央に位置し、八代海に面した干拓地で水稲や施設野菜を中心に様々な営農が行われています。しかし、排水対策が十分ではないため湛水被害が常態化しており、裏作の作付けが少なく土地利用率も低い。また、農地も狭小で農道も狭いため生産効率が悪い等の課題があります。そのため令和2年から令和16年を目途に、区画整理、道路整備、水路整備、排水対策等を進めているとの説明を受けました。

圃場の大区画化により稼げる農業の実現に向けて、担い手の確保やスマート農業の推進に繋がることを期待しています。

嘉島町農村女性グループ連絡協議会との意見交換会を開催しました 令和7年3月12日

令和7年3月12日(水曜日)、嘉島町農村女性グループ連絡協議会の6名と意見交換会を開催しました。(嘉島町役場から農政課職員3名も参加)

当拠点からは、円滑な食品アクセスの確保について情報提供を行い、意見交換を行いました。

この女性グループは、長きにわたり、地域の子どもを対象に浮島池近くの圃場で田植えや稲刈りの体験、地元産大豆を活用した味噌づくり等を通したふるさとの食の伝承活動等、嘉島町と一体となって農業の魅力を伝える活動を行っています。

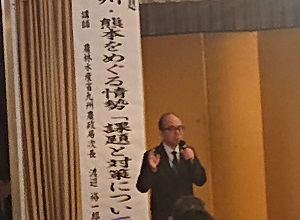

菊池地域の酪農団体研修会に出席しました 令和7年3月10日

令和7年3月10日(月曜日)、菊池市にて開催された「菊池地域酪農団体研修会」に、渡辺局次長が出席され、「九州・熊本の酪農をめぐる情勢~課題と対応策について~」と題して講演されました。

講演では、熊本は畜産と耕種(野菜など)のバランスがとれた、全国有数の農業県(農業産出額全国5位)であること、特に酪農は西日本トップであり、大消費地にも生乳等を供給する一大生産基地であることなど説明があり、今後の課題としては、生乳需給の改善や乳用牛の飼養期間の延長、国産飼料の生産・利用の拡大(耕畜連携)、更に家畜衛生対策の充実・強化、など提言されました。

参加者からは、長命連産性に向けて暑熱対策等の新しい技術開発への要望や、そのうえで長く牛を飼える環境づくりを検討してもらいたい等のご意見がありました。

(一社)熊本県農業法人協会主催の土地利用部会視察研修会に参加しました 令和7年3月5日

令和7年3月5日(水曜日)(一社)熊本県農業法人協会主催の土地利用部会視察研修会に参加しました。

午前中は、同部会員が生産した九州産のジャガイモを加工している(株)湖池屋九州阿蘇工場を訪問して経営改善のヒントを得る為の視察研修会として製造ラインの見学や工場の説明、衛生管理についても説明がありました。

また、会員からは、九州産ジャガイモの利用拡大を目指した高冷地での生産候補地等の提案があるなど熊本での生産振興に向けた視察研修となりました。

午後からは熊本市内の熊本テルサ会議室において、農林水産省大臣官房 新事業・食品産業部 商品取引グループ宮長 郁夫 グループ長から「米の先物取引」に係る情報提供と題し講演があり、米の将来価格の動向が分かれば、事前契約の締結に際して価格決定の一助となることや生産者が需要に応じた生産を行う際の判断材料の一つになることが期待されていること、米の現物取引を補完する観点から、将来価格の動向を把握するための方法として各事業者の目線で検討してほしいと講演があり質疑応答・意見交換が行われました。

JA菊池キャトルブリーディングステーションの現地視察に随行しました 令和7年2月15日

令和7年2月15日(土曜日)、菊池市にある「JA菊池キャトルブリーディングステーション事業所(CSB)」に、緒方局長と渡辺局次長が訪問されました。

事業所は、昭和38年に開設された乳用牛育成牧場を再整備し、酪農家の協力を得て、預託される乳用育成牛への黒毛和種受精卵移植による和子牛の生産と併せ、JA自ら繁殖牛を所有し和子牛の生産に乗り出すことで、乳用育成牛及び肉用牛の生産拠点とすべく、新たな施設として平成29年に竣工し稼働しているということで、事業所内を見学し事業説明を受けました。

事業としては、4部門○乳用育成牛預託○和牛繁殖○哺育・育成○自給飼料・堆肥、で運営していること、事業の特徴として、素牛は全てJA菊池管内の会員へ供給、市場販売していない、預託牛への受精卵代と移植経費をJAが負担することで、酪農家の負担軽減を図り、生産された和子牛もJAが買い取ることで酪農家の収益確保に繫がることなど説明を受けました。

20名程の人員で700頭を超える牛の飼育には、経営課題や技術課題への対応を含め、JA菊池管内会員のために事業所運営を進められているお話を伺うことができました。

JA菊池キャトルブリーディングステーション(パンフレット)(PDF : 967KB)

多良木町の若手農業者グループとの意見交換会を開催しました 令和7年2月13日

令和7年2月13日(木曜日)、多良木町多目的研修センター会議室において、多良木町の水稲や施設園芸を営む若手農業者5名及び町役場担当者2名を参集し、「地域農業の現状と課題に関する意見交換会」を開催しました。

冒頭、県拠点から地方参事官室の業務紹介、水田政策の見直しや、政府備蓄米の売渡し等の動きについて説明しました。

意見交換では、地域の担い手が不足している中、これ以上集落を越えて農地を引き受けられないことや、農道や水路の維持管理作業に若手への過度な負担があること。米作りは夏場の畔草刈りが重労働なので、畦畔除去や農地の大規模化を検討しないといけない。

農業後継者問題について、親元就農が多い現状を踏まえ、農業大学校を卒業し就農することを条件に学費を免除する等の補助を設立したらどうか等、若手農業者ならではの視点で様々な意見が出され、大変有意義な意見交換となりました。

くまもと農業女子コミュニティーAguRokka(あぐろっか)主催の勉強会に参加しました 令和7年1月17日

令和7年1月17日(金曜日)、熊本市国際交流会館研修室において、くまもと農業女史コミュニティーAguRokka(あぐろっか)主催の「成功事例から学ぶPR広報セミナー」に参加しました。

天草市でマダイ・トラフグ養殖の生産から販売まで手掛ける株式会社ふく成の平尾取締役が講演されました。元々販売先はBtoB(企業間取引)であったが、新型コロナウィルス感染症の影響により売上高が大幅に減少したため、BtoC(消費者直販)へ転換し消費者の方に美味しく食べてもらえるよう生産段階から見直す等数多くの苦労を経て、産直通販サイト「食べチョクアワード」水産物部門で2年連続1位を獲得するまでの経緯等について、随所にユーモアを交えながら話されました。

その後の質問コーナーでは、消費者からのクレームによる気づき(発見)の対応方法やプレスリリースを行うコツ等について、実例を挙げながら分かりやすく説明があり、あっという間に時間が過ぎる程充実した2時間でした。

「有機レジェンドを訪ねて(茶生産)」吉永局次長に随行しました 令和6年12月12日

令和6年12月12日(木曜日)、鹿児島県との県境、水俣市石坂川 (株)天の製茶園 を訪ねました。

お茶の産地として約100年の歴史を持つ集落、40年ほど前から紅茶生産を始め、その後有機栽培(無肥料栽培)にすべて切り替えたことや経営が安定するまでの苦労、現在の生産販売に加えて今後の経営方針に至るまでのお話を伺いました。

局次長からの、有機農業の課題である生産管理や販売先等に関する質問に対して、現在までの取組やコンテストで評価を得ていること、海外茶産地からの視察や研修生を受け入れていることなど丁寧にご説明いただきました。

標高500~600mを超える谷間から尾根に広がる園地の風景

「有機レジェンドを訪ねて(柑橘生産)」吉永局次長に随行しました 令和6年12月10日

令和6年12月10日(火曜日)、芦北町田浦町(有)鶴田有機農園 を訪ねました。

県南部の温暖な八代海沿いの芦北町田浦町にて3代にわたり柑橘の生産に取り組まれて、先代から有機栽培に転換し経営が安定するまでに10年程度を要したこと、害虫の影響から木が枯れたこと、転換当初は販売もできずどん底から少しずつ経営回復してきたことを伺いました。

また、近年の暑さ対策による施肥・潅水といった肥培管理の状況、近年増えてきた鳥獣対策、その中で美味しいミカンづくりには土づくりが必須であることをご説明いただきました。

海沿いの台風を避けた急傾斜の山に広がる園地の風景

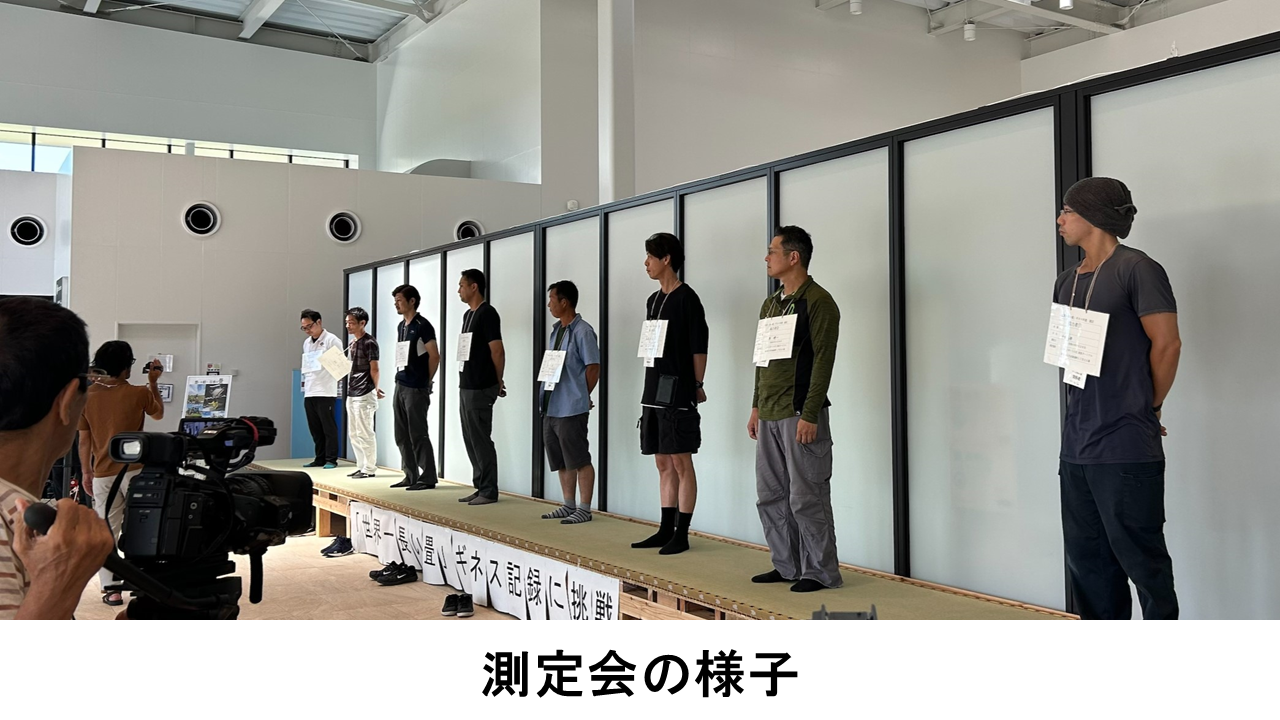

熊本県「いぐさの需要拡大」「ギネス畳認定」に向けて 令和5年6月~令和6年11月

「いぐさや畳表の生産量・生産農家・販売量が減少している現状を知って、いぐさ畳の魅力を再発見していただきたい」

生活様式の洋風化、中国産の輸入畳及び和紙畳の台頭に伴い、いぐさの作付面積は、年々減少傾向にあります。このような中、若手いぐさ生産農家から熊本県いぐさを国内外へアピールするため、長さ世界一の畳を作成し、ギネス認証を取得したのち然るべき場所に展示したいという熱い思いをお聞きしました。拠点に協力依頼もあり、展示場所の提案を行いました。併せて、苗床への植え付け、いぐさの刈取りから畳表の製作の様子を取材し、拠点ホームページで紹介したところです。

関係者、関係機関との協議を経て、県畳表銘柄確立研究会の会員や畳職人、畳問屋で構成された「チーム熊本の畳」を立ち上げ、そこで製作した全長12.67mの畳が令和6年9月「世界一長い畳」としてギネス記録に認定されました。当拠点もギネス畳製作の様子、ギネス申請の測定会に出席し、畳の作成から測定までの様子を取材しました。

令和6年11月3日には、くまモンポートにて「世界一長い畳」ギネス世界記録達成のお披露目会が開催され、来場された方は、いぐさの香り、肌触りや座り心地を実感し、子供たちは畳に寝そべったりして感触を楽しんでいました。今後は「くまモンポート」八代旅客ターミナルに畳ベンチとして常設され、観光客などの休憩場所として利用されます。熊本県いぐさ畳の魅力が国内外に広がっていくようです。※「ギネス認定」と併せ民間団体「日本記録認定協会」からも日本最長の畳として10月に認定されています。

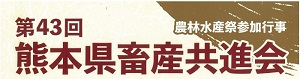

「第43回熊本県畜産共進会」に参加しました 令和6年11月16日

令和6年11月16日(土曜日)3年ぶりに開催された同共進会は、家畜の改良促進、畜産経営の安定、自給飼料の増産を推進し、その意欲の高揚を図るとともに、消費者サイドの畜産に対する理解を深め、熊本県畜産の振興に資することを目的として開催されました。審査は、肉用種牛の部、種馬の部、学校特別区(肉用種牛の部)、飼料作物の部それぞれに分けて審査が行われ、褒章授与式では九州農政局 佐野畜産課長から農林水産大臣賞や畜産局長賞、九州農政局長賞の授与が行われました。

熊本県地域婦人会連絡協議会へみどりの食料システム戦略について説明しました 令和6年11月6日

令和6年11月6日(水曜日)熊本県地域婦人会連絡協議会理事会において、当拠点地方参事官室 橋本総括農政推進官が講師となり「持続可能な食料生産のために」と題し、みどりの食料システム戦略及び環境負荷低減に向けて取り組んでいる農産物の「見える化」について説明しました。説明後の意見交換では、熊本県地域婦人会各地域の理事から、地域での有機農業の取組みを推進するため各地域での食に関する取り組みの紹介や「県外を含めた消費者の方々に熊本県産の有機野菜を購入してほしい。」など様々なご意見をいただきました。

くまもと農業女子コミュニティーAguRokka(あぐろっか)主催の勉強会に参加しました 令和6年10月19日

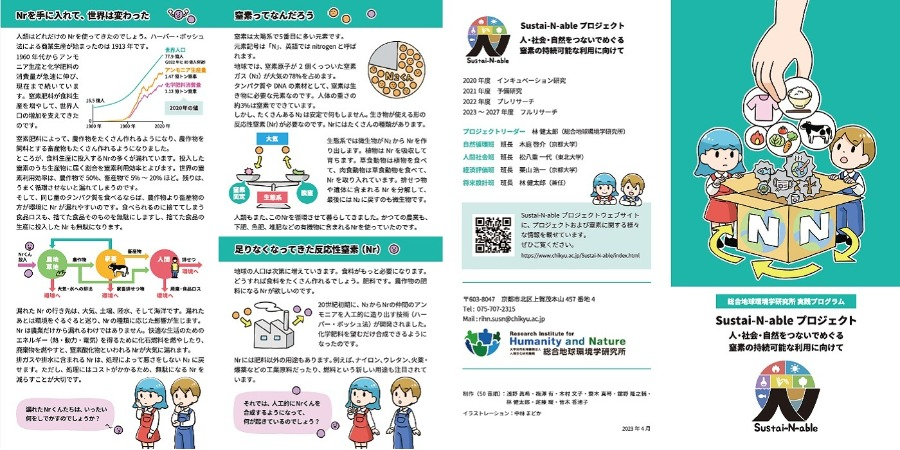

令和6年10月19日(土曜日)(一社)南阿蘇村農業未来公社において、くまもと農業女子コミュニティーAguRokka(あぐろっか)主催の「知らなかったじゃ済まされない農家のための現代知識Part1窒素の話」に参加しました。8月28日の台風10号により延期されていた今回の勉強会には約20名の参加がありました。総合地球環境学研究所の林講師から、農業とは切っても切り離せない存在の窒素についての講義があり、その後、分かりやすく解説された資料をもとに、環境負荷を軽減する窒素の使い方について意見交換が行われ、参加者全員で環境について考える機会となりました。

お昼のランチは、近くのカフェで地元の食材を使った美味しいカレーをいただき、午後からは雨の降る中、南阿蘇村(旧白水村)にあるO2farmの環境に配慮した圃場(アイガモ農場)で説明を受けながら見学しました。

「知らなかったじゃ済まされない農家のための現代知識Part1窒素の話」勉強会資料(総合地球環境学研究所「四つ折リーフレット」)

勉強会資料(PDF : 8,757KB)

《表》 《裏》

「松谷棚田(球磨村)と峰棚田(山都町)との意見交換会」を開催しました 令和6年9月12日

令和6年9月12日(木曜日)「日本の棚田百選」松谷棚田(田舎の体験交流館さんがうら施設長)と「つなぐ棚田遺産」峰棚田(峰中山間地集落協定代表者等)との棚田振興に向けた取組みや棚田の運営状況、課題についてWEBでの意見交換を行いました。まず、九州農政局の農村振興部担当者から令和7年度予算概算要求「中山間地域等直接支払交付金」の説明や熊本県内の棚田イベントの取組み、農村集落の課題解決に向けたアイデア集による棚田の事例を農林水産省HPから紹介しました。 その後の意見交換では、両棚田から魅力ある地域活性化に向けた取組みの紹介や現在の棚田活動における課題や問題点について活発な意見交換が行われました。この意見交換がこれからの両棚田の保全、地域の活性化につながる一助となることを期待しています。

「海外向け輸出の基礎セミナー」へ講師として参加しました (熊本市)令和6年9月12日

令和6年9月12日(木曜日)熊本市が主催(農水産物等の海外販路拡大支援事業)の「海外向け輸出の基礎セミナー」に講師として参加しました。セミナーは、熊本輸出促進ネットワークパートナー事業者や輸出に関心のある生産者、一般事業者等を含めた86名が集まり、当拠点の橋本総括農政推進官から本省HPを活用した輸出に係る要件の確認方法や貿易統計を基に作成した輸出の現状、輸出に関する農林水産省の事業について説明しました。

(プログラム)

1.海外取引を始めてみよう!~ネットワークを活用した輸出について~

講師:三角海運株式会社 代表取締役副社長 佐々木 龍児

2.輸出可能な農水産品、輸出の現状と支援事業の紹介

講師:九州農政局熊本県拠点 地方参事官室 総括農政推進官 橋本 英樹

3.現地からお届け!台湾の概要

講師:肥後銀行台北駐在員事務所 本島 知明

「子実とうもろこし実演会・セミナー」参加 (大津町)令和6年8月26日

令和6年8月26日(月曜日)、熊本メイズ組合が主催した「子実とうもろこし実演会・セミナー」に参加しました。実演会では、利用機械の解説、実証圃場の耕種概要や栽培方法の改善による生産性向上及び圃場での収穫機械の実演や乾燥機の実演が行われました。

セミナーでは、生産拡大に向けた取組状況が紹介され、話題提供として、九州での国産子実用とうもろこしの需要状況など、飼料生産拡大に繋がる発言もありました。

当該実演会・セミナーには、熊本県内外の畜産農家・耕種農家を始め、行政機関、農業機械メーカー等の関係者、総勢約100名の方が参加されました。

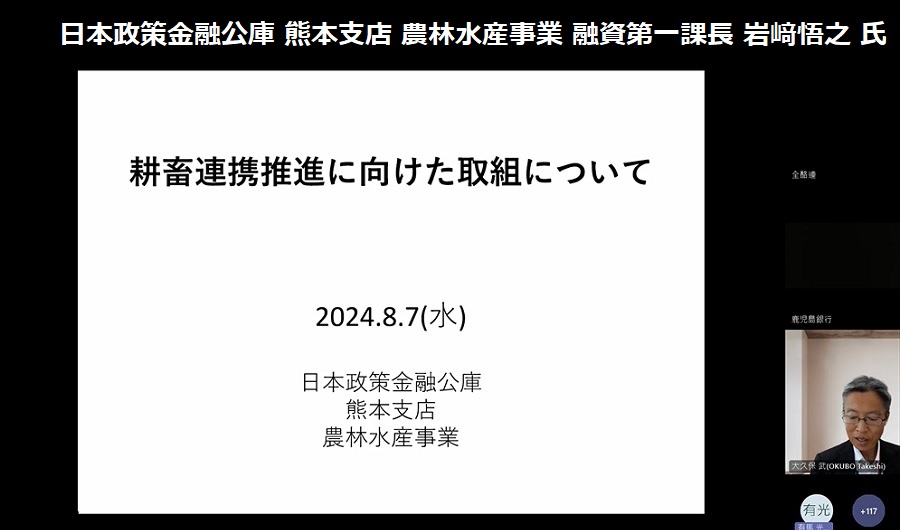

熊本県における耕畜連携公開セミナーを開催しました 令和6年8月7日

令和6年8月7日に、熊本県における耕畜連携公開セミナーをオンラインで開催しました。このセミナーは、熊本県下における耕畜連携の取組拡大に資するため、熊本県農林水産部、日本政策金融公庫熊本支店の協力を得て開催し、総参加人数150名を超える多くの参加がありました。当熊本県拠点 伊勢支局長から「九州・熊本における耕畜連携の状況」と題し、県内の飼料生産・利用状況や堆肥センターの所在情報、八代市で耕畜連携の取組を進めているフィールドマスター合同会社の取組を紹介した後、各講師から耕畜連携の取組例とそのメリット等について、講演が行われました。参加者からは、多数の質問があり活発な質疑応答がおこなわれました。

最後に九州農政局 渡辺局次長から、「半導体企業進出による農地減少対策として、県が進める代替農地と耕作者のマッチングによる農地確保の取組みと併せて、耕種農家が生産する飼料の利用、耕種農家への堆肥の供給を図る耕畜連携も有効な手段の一つであり、関係者の気運が一層高まることを期待したい。」として、閉会しました。

<参考:セミナー当日講演内容>

1_九州・熊本における耕畜連携の状況

九州農政局 熊本県拠点 支局長 伊勢和司

2_有機的なつながりの維持・発展に向けて

らくのうマザーズ 指導部 部長 増田靖 氏

3_耕畜連携を加速する極短穂型WCS用イネの特徴と給与効果

(一社)日本草地畜産種子協会 飼料稲アドバイザー 新出昭吾 氏

4_耕種農家から見る耕畜連携の取組み

(有)みどりライスセンター 代表取締役 上原泰臣 氏

5_耕畜連携推進に向けた取組について

日本政策金融公庫 熊本支店 農林水産事業 融資第一課長 岩﨑悟之 氏

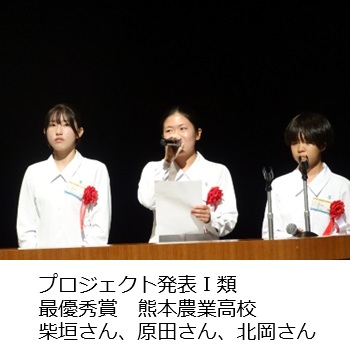

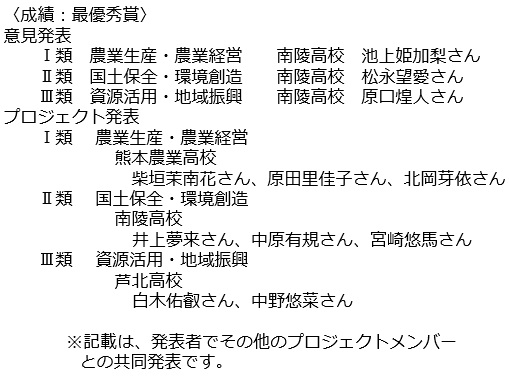

天草市民センターで開催された「熊本県学校農業クラブ連盟年次大会」に参加しました (令和6年6月18日~19日)

熊本県下の学校農業クラブ員が1年間の取組の成果などを発表する「令和6年度熊本県学校農業クラブ連盟年次大会」が天草市の天草市民センターで開催されました。熊本県拠点は、昨年度熊本県で開催された全国大会に引き続き今回も審査員として参加しました。6月18日と19日に開催された大会では、意見発表とプロジェクト発表が分野ごとに行われ、それぞれの分野で最優秀賞1名、優秀賞2名が選出され、最優秀賞は鹿児島県で開催される九州大会に参加し全国大会を目指すことになります。

各発表では、地域の課題や農林業が抱える様々な課題などに高校生の視点で焦点を当て、その課題解決のために取り組んできた経過やそこで得られた成果、今後も引き継いでいく課題などを工夫しながら、熱い思いをもって発表されていました。

大会に参加して、高校生の取組を身近で感じ、元気を沢山もらうことができました。

農業クラブのみなさん。これからも頑張ってください!

熊本県における耕畜連携に係る関係者間の情報交換会を開催しました 令和6年6月11日

令和6年6月11日に、熊本県における耕畜連携に係る関係者間の情報交換会(第2回)を開催しました。この情報交換会は、熊本県拠点の呼びかけの下、県域レベルでの耕畜連携の強化による飼料生産拡大・堆肥利用の促進及び広域流通の推進を目的として熊本県農林水産部及び日本政策金融公庫(熊本支店)と九州農政局が連携し開催したもので今回が2回目となります。情報交換会では、国内資源の有効活用を進めるため、飼料生産拡大や堆肥利用の促進、広域流通推進に向けて、各機関が有している現場の状況や支援策等に関する情報・意見の交換等が行われました。

「松谷棚田」(球磨村)田植え体験参加 令和6年6月9日

(九州農政局リンク:棚田の魅力発見!)

〇松谷棚田は、日本の棚田百選、つなぐ棚田遺産として認定。(つなぐ棚田遺産は、くまむら棚田群として認定。)

棚田オーナー制度を実施しており、毎年田植えと稲刈りには、周辺地域住民とオーナー、ボランティアが交流を深めながら協力した取り組みを行っている。

グランメッセ熊本(益城町)で開催された「JAGRI KYUSHU」に行ってきました

(令和6年5月22日~24日)

農機具や資材の大規模展示会「JAGRI KYUSHU」が益城町のグランメッセ熊本で開催されました。会場では農業資材、スマート農業製品、畜産資材、6次産業化製品、脱炭素・SDGs製品が日本だけでなく世界中から出展。農業法人、畜産農家、農協、参入検討企業など、各地から多くの方が来場され、出展企業・来場者間で活発な商談が行われる大規模な展示会でした。開催期間中、各種セミナーも実施され5月23日「九州農業の更なる発展」と題して九州農政局長の特別講演も行われました。

【特別講演内容】(九州農政局長)

農業は「国民の生命に欠かせない食料を安定的に供給する」重要な役割を担っており、九州農業は全国農業産出額の約2割を占めている。その様な中で、農業従事者の高齢化、農業経営体の減少、気象変動による農業への影響など農業を取りまく課題に対する農林水産省の対応を紹介。

甲佐町と薬用作物振興等について勉強会を開催しました(令和6年5月1日)

令和6年5月1日に、中山間地域振興として薬用作物の栽培に取り組む甲佐町と勉強会を開催しました。勉強会では北林局長と甲斐町長からあいさつがあった後、当局担当課から「薬用作物栽培」、「中山間地域振興」、「有害鳥獣対策」等の事業について説明しました。甲佐町からは事業要件等について質問が出されたほか、地域計画や有害鳥獣害対策へのICT活用などについて、熊本県県央広域本部上益城地域振興局も含め意見交換を行いました。

最後に同町より、「山椒の作付面積の拡大を図るとともに、他の生薬作物の試験栽培も実施しながら取り組みを町全体に波及させ、地域農業の持続可能な発展と活性化を目指します。」と強い意志表明がありました。

※甲佐町では、平成28年の熊本地震あとの豪雨で被災した田畑や耕作放棄地を活用し、令和元年から山椒栽培に取り組んでおり、令和5年には町と製薬会社及び宮内地区山椒生産組合の三者で「甲佐町における生薬生産による地域農業活性化連携協定」を締結し、薬用作物の生産拡大を目指しています。

【要望に回答する北林局長】 【あいさつする甲斐町長】 【勉強会の様子】

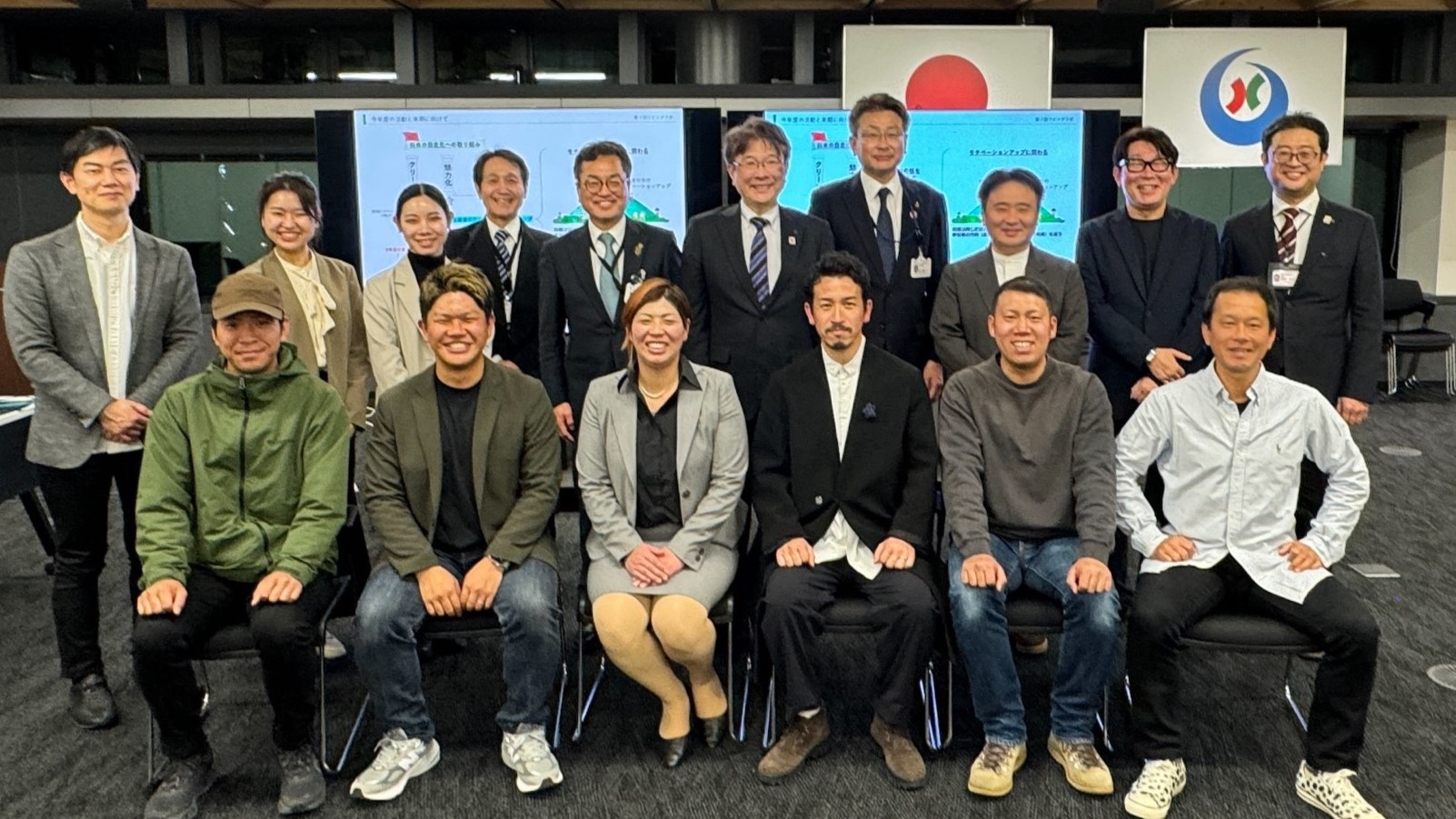

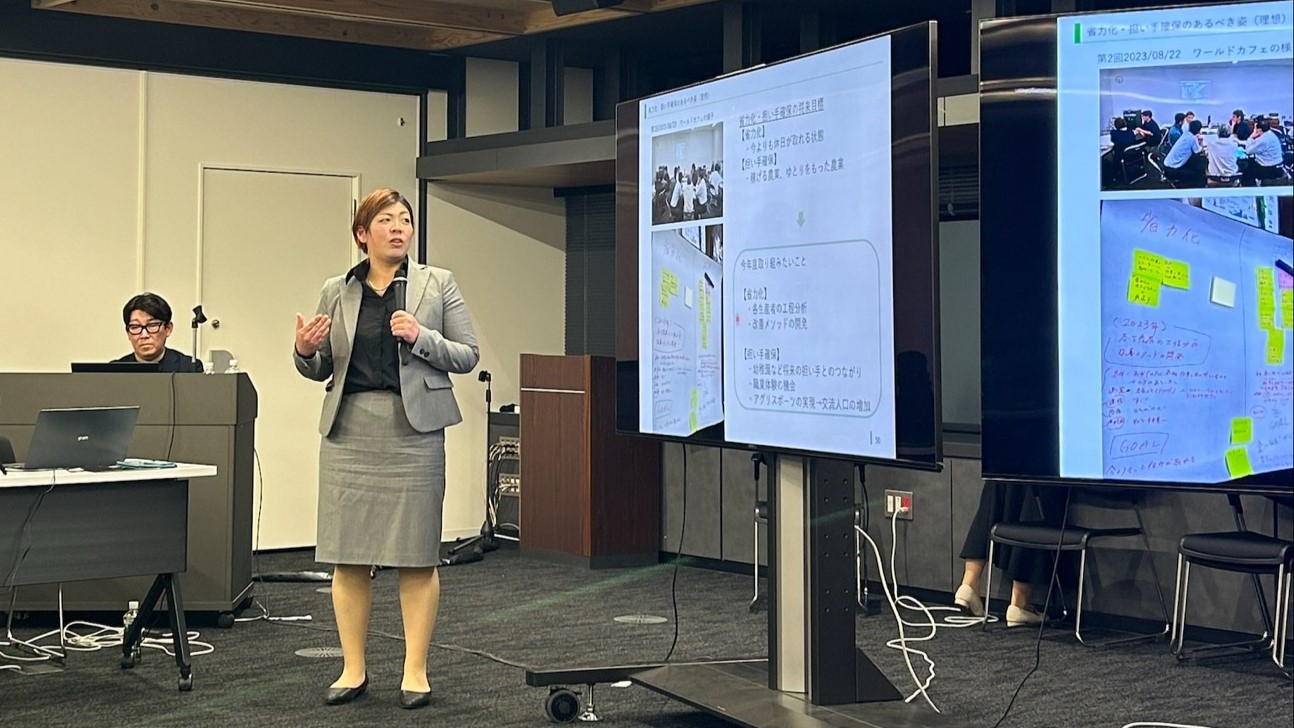

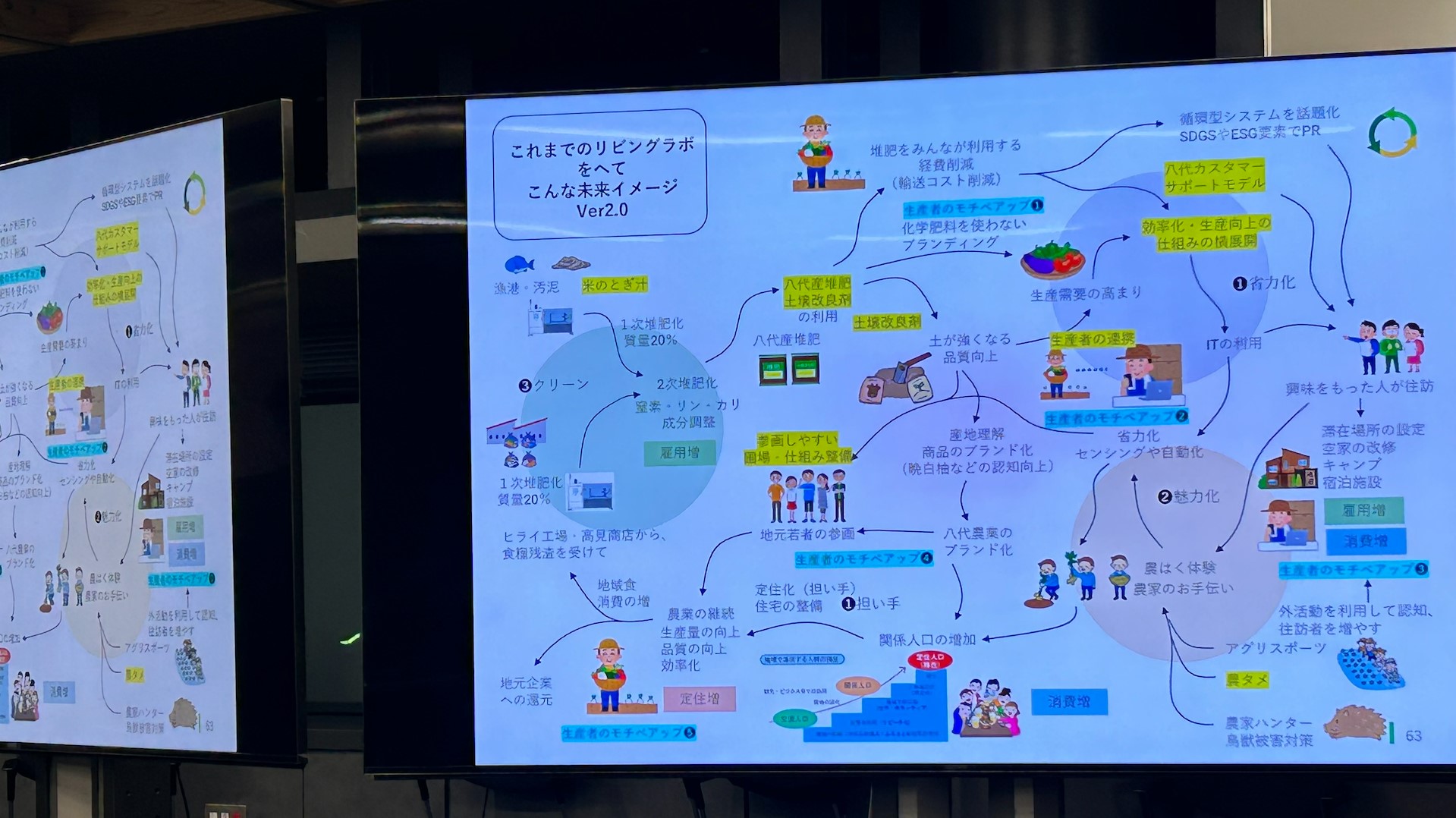

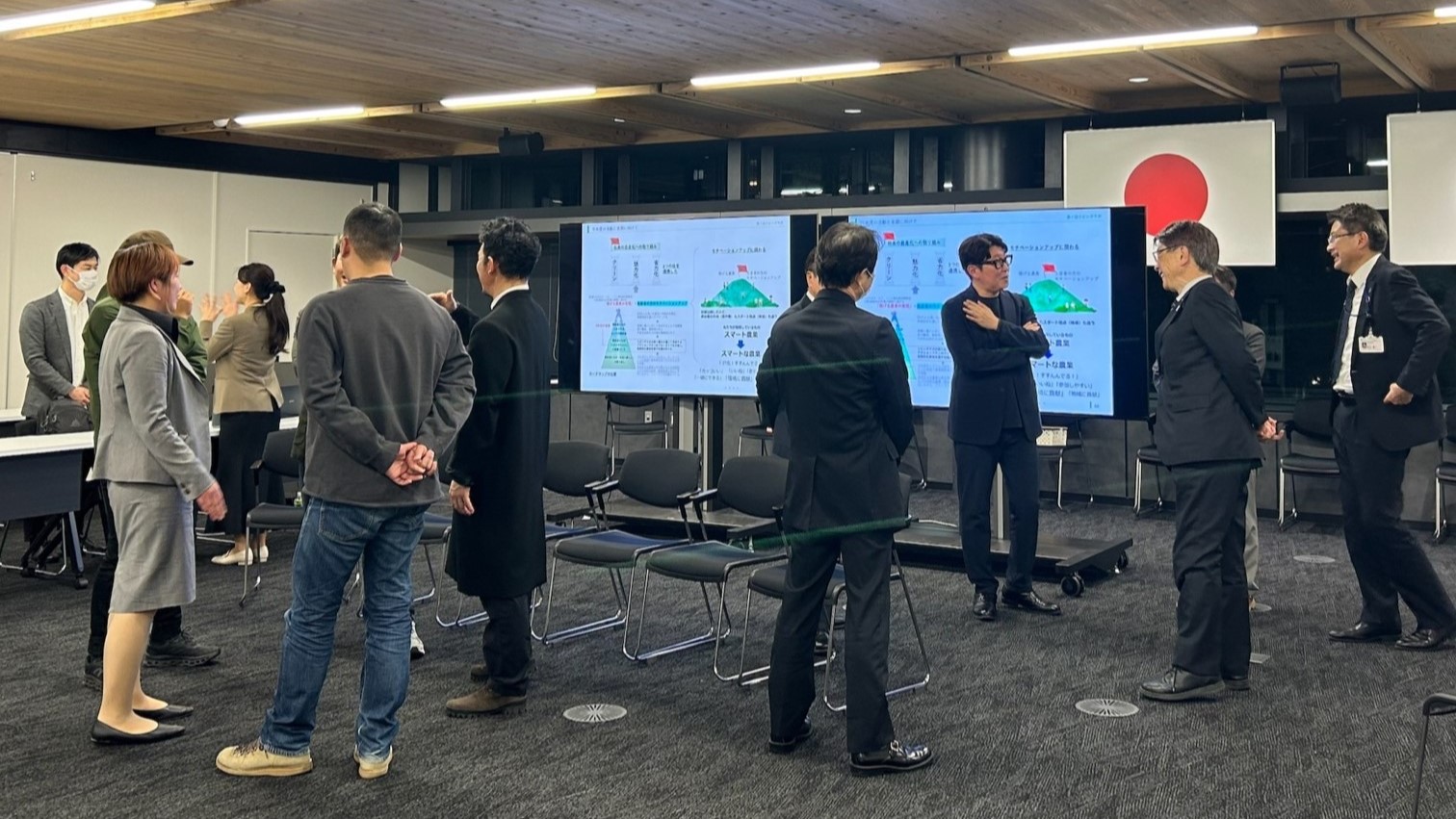

スマート農業やつしろ☆未来創生会議 第7回リビングラボ成果報告会に出席しました(令和6年3月12日)

八代市役所にて開催された、スマート農業やつしろ☆未来創生会議第7回リビングラボ成果報告会に出席しました。当プロジェクトは令和4年度に八代市にてスタートした取組みで、「スマート農業やつしろ☆未来創生会議」を推進母体として活動されています。八代地域内有機物の資源活用を行う“クリーンな農業プロジェクトチーム”、八代のブランド向上・関係人口増加を目指す“やつしろ農業の魅力アッププロジェクトチーム”、そして八代流省力化システムの構築を目指す“省力化・担い手確保プロジェクトチーム”という3つのプロジェクトチーム(PT)で構成されており、稼げる農業の確立をスマート農業技術やデジタル技術等で実現することを目標として掲げています。現在は自走化に向けて実証実験を行っており、今回の報告会では、PTごとの成果発表を拝聴させていただきました。終始和やかな雰囲気の中で発表が行われ、普段からチーム員同士で活発に議論を交わしていることが伝わりました。当プロジェクトは、一見独立しているようにも見える課題を繋げ、八代地域の活性化へとブラッシュアップしていく素晴らしい取組みです。農業の未来を担う方々の活きいきとした姿を拝見し、八代が全国でも有数の農業地域である理由が垣間見えたような気がします。

クリーンな農業PT 肥料の価格高騰に対する取組みとして、地域企業と連携し食品残渣を利用した堆肥化の実証実験及び成分検証を行い、今後の実用化を目指している。

やつしろ農業の魅力アップPT 八代や生産者に対する魅力化推進としておてつたび ※1や農タメ※2との連携、農業自体に対する魅力化推進としてアグリスポーツ ※3の開催を行っている。

省力化・担い手確保PT チャットGPTといったAIの活用により、内製化したアプリケーション開発を行っている。

1 お手伝い(仕事)と旅を掛け合わせた造語で、人手不足で困っている地域の事業者と、地方に興味のある方々をweb上でマッチングさせるプラットフォームとして株式会社おてつたびが提供するサービス。「季節労働」「出稼ぎ」「住み込みバイト」という言葉のリブランディング

2 農業+エンターテインメント活動。熊本県菊池市を拠点に活動されているプロジェクト

3 農業とスポーツを掛け合わせた、親子連れから農家まで楽しめるエンターテインメント

嘉島町農村女性グループ連絡協議会との意見交換会を開催しました(令和6年3月12日)

3月12日に、嘉島町農村女性グループ連絡協議会の3名と意見交換会を開催しました。(嘉島町役場から農政課職員3名も参加)当拠点からは、「食料・農業・農村基本法」見直しの概要や女性が変える未来の農業推進事業などについて情報提供し、意見交換を行いました。

この女性グループは、地域の子どもを対象に田植えや稲刈りの体験、大豆を使った味噌造り、豆腐造りの講習会を実施するなど、嘉島町と一体となって食育を通した農業の魅力を伝える活動を行っていますが、コロナ禍で活動がしづらくなったのが悩みだと話されていました。

こうした子どもの頃の農業体験は、将来の農業の応援団を作ることにもつながる取組だと思いますので、継続的な取組を期待します。

県内4市町村においてeMAFFセミナーを開催しました(令和5年12月26日~令和6年1月30日)

農林水産省共通申請サービス(以下「eMAFF」という)の普及推進施策のひとつとして、天草市、八代市、長洲町及び西原村において「eMAFFセミナー」を開催しました。本セミナーは、実際にeMAFFを操作して申請手続を体験していただくことで、より具体的にeMAFFを理解していただくことを目的としており、セミナー終了後に行ったアンケートでは、「関係者の利便性の向上と業務効率化が図られる」、「リアルタイムで補助金等の申請状況を確認できるため、eMAFFに慣れるとスムーズな事務処理に繋がると思う」などの声をいただいた一方で、「農業者への周知に時間と労力が必要」などの課題も提示していただきました。

農林水産省では、令和7年度末までに行政手続のオンライン利用率60%という政策目標を定めており、熊本県拠点においても、引き続きeMAFFの普及に取り組むこととしています。

※ eMAFFは、農林水産省が所管する法令に基づく申請や補助金・交付金の申請をオンラインで行うことができる電子申請サービスです。写真は、天草市での開催の様子。

松谷棚田の稲刈りに参加しました(令和5年10月8日)

10月8日に、球磨村の「松谷棚田」で開催された稲刈りイベントに、九州農政局から11名(うち熊本県拠点から3名)が参加してきました。当日は、朝からあいにくの雨模様となり、棚田オーナーや地元の小学生などの参加者(約80名)は合羽を着ての作業となりましたが、6月11日に自ら植えた苗が黄金色の稲穂へと成長した姿を見て喜び、また収穫できる喜びも感じていました。

また、九州農政局が1本苗による田植え(松谷棚田では初めての取組)を行った稲も、無事に収穫の時を迎えることができました。

みんなで収穫した稲は、掛け干しを行い、おいしい棚田米になっていきます。

交流広場では、棚田に関するパネルの展示や食に関するリーフレットの配布などを行い、お昼には、手作りの棚田米のおにぎり弁当をおいしくいただきました。

い草の刈り取り作業を取材してきました(令和5年7月11日)

7月11日に、い草の刈り取り作業を取材してきました。八代市、宇城市、氷川町、あさぎり町で生産される「い草」は、「くまもと県産い草」として地理的表示保護制度(GI)に登録されており、今回は、刈り取り作業の大詰めを迎えた八代市のい草生産者を訪ねてお話を聞くことができました。

年々、い草生産者が減っており、不安や苦悩もある中で、それでも国産い草を守っていきたいという熱い思いをお聞きすることができましたので、詳細は以下のファイルをご覧になっていただけると幸いです。

また、「くまもと県産い草」を使用した商品を見かけた際は、ぜひ手に取って良さを確かめてください。

現地確認業務の自動化・省力化に向けた実証がスタート(令和5年6月12日)

会議の様子 画像解析を行う対象地区を確認中 eMAFF地図説明の様子

6月12日に、阿蘇市において「eMAFF地図 令和5年度衛星/ドローン画像を活用した現地確認業務の自動化・省力化に関するPoC(※)キックオフ会議」が開催されました。

今年度、阿蘇市を含む全国5地域において農地の「耕作状況・作付作物・面積」等が、衛星画像やドローン撮影画像等を活用して判別可能であるか、AIによる画像解析技術等の実証が行われることとなっています。

当日は、農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ及び実証事業体から、eMAFF地図、実証に関する説明が行われました。

出席者から「現地確認業務の自動化・省力化に繋がることを期待している。」と大きな期待の声が寄せられる中で、阿蘇市での実証がスタートしました。今後は、農地の画像解析を行う対象地区においてドローン画像の撮影、衛星画像の取得が行われ、年内には実証結果が取りまとめられる予定となっています。

※ PoC(ポック):「Proof of Concept」の略。新たなアイデアやコンセプトの実現可能性やそれによって得られる効果を検証すること。

絶景の棚田で田植えを行ってきました(令和5年6月11日)

6月11日に、指定棚田地域に指定されている「松谷棚田」(球磨村)で開催された田植えイベントに参加してきました。球磨村は、令和2年の豪雨災害で被災し、間もなく3年目を迎えようとしています。松谷棚田を含む三ヶ浦地域は「棚田や農村の原風景を活かした都市農村交流を促進する地域」に指定され、こうしたイベントを通した復興の方針が示されており、球磨村の担当者からは「村内各地でこのようなイベントを開催して、たくさんの方においで頂くことが復興に繋がり、元気の源になる。」と話されていました。

当日は、あいにくの空模様となりましたが、棚田オーナーや地元の小学校2校などから総勢180名が参加。九州農政局からは18名が参加し、担当した田んぼに1本苗による田植えを行ってきました。主催者によると、1本苗による田植えは初めての取組であるとのこと。はたしてどうなることやら、今後の生育を楽しみにしたいと思います。

なお、イベント会場では、食育関連パネルを設置するなど、食の大切さをPRするとともに、棚田保全活動への支援を呼びかけました。また、アンケートや子ども向けの寄せ書きコーナーには「楽しかった」、「稲刈りが楽しみ」という声が多く寄せられていました。また、「草刈りや水管理など大変な事も多いが、子ども達の笑顔を見ると達成感とやりがいを感じる。」と笑顔で話されていた主催者の姿がとても印象的でした。

県内女性農業者グループが立ち上がります!(令和5年1月20日) ※連絡先を修正しました。

令和3年11月のこと「県内で女性農業者グループを作りたい!」という方々の声を受け、熊本県拠点もお力添えをさせていただきながら、今まで立ち上げに向けた協議を続けてきました。

その結果、今回の協議をもってグループが結成される事が決定しました!(2月に発足)

グループ名は「くまもと農業女史コミュニティーAguRokka(あぐろっか)」。「農業に携わる女性達の個性や夢が、肥後六花のように美しく花開く場所になってほしい」という願いを込めて命名されました。県内各地の15名で構成されたグループで、代表は水俣市の永井さんです。

グループ活動に関心のある方、相談できる仲間がほしいと感じておられる方など加入をお待ちしています!

ご連絡は熊本県拠点 直通TEL096-300-6792(総括班:有村)まで。グループにお取り次ぎいたします。

若手農業者と意見交換会を開催しました(令和4年6月29日)

6月29日に若手農業者グループと意見交換会を開催しました。「農政局と意見交換を行ったことがない若手農業者の声を聞いてほしい。」という声を汲み上げ、当日は県内の若手農業者11名が参加。冒頭、熊本県拠点から「みどりの食料システム戦略及び同法案の概要」及び「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」の情報提供を行い、メインとなる意見交換へ。

参加者からは、みどり戦略を始め、現場での具体的課題について、多岐にわたる意見・要望が活発に出されましたが、その根底には県内の農業を発展させ、次世代へ継承していくという強い思いに溢れていました。

最後は、今後も熊本県拠点は現場に農政を伝え、現場の声を汲み上げていくので、協力をお願いしたいという吉富参事官のまとめで終了しました。

羊の放牧で阿蘇の草原を守る(阿蘇市:阿蘇さとう農園)(令和4年6月7日)

阿蘇さとう農園では、羊の放牧を行っています。羊の放牧は草原のヤブ化を防ぐ効果があり、耕作放棄地で羊の放牧を行うことにより、農地の荒廃を防ぐことができます。また、あか牛と同じ場所で羊を放牧する珍しい取組も行っています。阿蘇の草原・景観を守ることを一番の目標に掲げ、この事業に取り組んでいるとのことです。今後はウールや羊肉を活用した商品開発を進めていくことも計画されており、「しろひつじ」が「あか牛」と並ぶ阿蘇の名物になる日まで、日々新たな挑戦が続けられています。

|

耕作放棄地を活用した放牧地

|

羊とあか牛の”混牧”の様子 | 干し草に夢中の羊たち |

ドローンによる水稲湛水直播試験(熊本県熊本市南区)(令和4年5月16日)

同地区においては、今後、農地の基盤整備を行い、80haの田を8人の担い手で管理していく構想を持たれており、作業の省力化を目的に、ドローンによる直播試験が行われているものです。

試験3年目となる今年は、試験圃場(6a)で、鉄粉コーティング済み種子(くまさんの力)の播種から、除草剤、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)用薬剤の散布まで、連続した試験が行われました。

大幅な省力化が実現可能な本技術の実装に期待が寄せられています。

野草を活用したペレットたい肥づくり(熊本県合志市)(令和4年4月14日)

我が国においては、国内資源を有効活用し、扱いやすく、より広域に流通可能なペレットたい肥の活用促進など、環境負荷軽減に資する持続可能な農業を進めていくことが重要となっています。

| 一次発酵棟 | ペレット製造装置 | 完成したペレットたい肥 |

熊本県内での女性農業者グループ立上げに係る会合を開催しました!(令和3年12月21日)

「くまもと農業未来DAY」と銘打った今回の会合では、参加者各々が「グループ活動でやりたいこと」を発言し、その結果を反映したチーム分け及び今後の連絡網の整備が行われました。次回以降の会合ではグループ名や役員体制等の協議が行われる予定です。

熊本県拠点では、県内女性農業者グループ設立に向けた取組に対し、今後も可能な支援を行っていきたいと考えています。

熊本県女性農業者との意見交換会(令和3年11月29日)

主催者側として「みどりの食料システム戦略」や女性の活躍推進に係る事業メニュー等の説明を行いました。

その後、3名の参加者の方から参加者一同に対して、「県内での女性農業者グループ立上げ」について提案があり、新たなグループとしての活動開始に向けた第一歩が踏み出されました。

新しく誕生する女性グループ組織のこれからの活躍が期待されるところです。

会の終了後、限られた時間を惜しむように情報交換をされているのが印象的でした。

小川農場(あさぎり町)との意見交換(令和3年8月10日)

個人でライスセンター(色彩選別機有り)も所有されており乾燥調製から精米まで行って消費者に直接販売(約7割は電話注文による販売(顧客約100名))し、残りはふるさと納税の返礼品として町に納品しているとのことでした。

意見交換では、有機農業を面的に拡大するためには、他県で既に実践例がある学校給食への有機米使用の取組も検討すべきではないかといった意見も交わされました。

後藤コーヒーファーム(南阿蘇村)との意見交換(令和3年7月29日)

農業高校の教諭を退職した2018年に新規就農した後藤氏は、オーナー制を取り入れたコーヒー栽培に取り組むとともに、他のコーヒー栽培農家と「阿蘇珈琲生産者の会」を立ち上げるなど、「阿蘇珈琲」を地域の特産品にするための様々な活動に力を入れているとのことでした。

冬場の暖房費がかさむとのことでしたが、コーヒーには「人を呼び込む力」があると感じており、その力を活かして阿蘇地域の活性化に貢献していきたいとのことです。

|

|

|

| 阿蘇の山並みと後藤代表 | 意見交換の様子 | 赤い実をつけたコーヒーの木 |

スマート農業実証プロジェクト(阿蘇放牧)農業者現地視察への同行(令和3年6月24日)

熊本県農業研究センター草地畜産研究所を中心としたコンソーシアム(共同事業体)では、携帯通信エリア外になりやすい広大な放牧地をカバーする広域Wi-Fiや長距離無線LAN、LPWA(省電力長距離通信)を活用した通信システムを構築し、「BLEタグ」による牛の安否確認システムによる監視作業の効率化などのスマート農業の実証が行われています。

令和3年度は、2年度の実証結果を踏まえ、装着タグの改善、安否確認の検知率・利便性の向上、分娩監視など管理技術の体系化、新たな給餌技術の開発などを実証計画として掲げられているところです。

参加された天草市の農業者は、今後の放牧経営の参考として、牛個体ごとの位置確認、妊娠牛の放牧、取付けタグの強度などのスマート技術について、熱心に確認されていました。

|

|

|

| 研修室での説明 | BLEタグ | BLEタグを首に付けた牛(改良型) |

|

|

|

| 放牧中の牛 | 自立電源型Wi-Fiカメラ | 放牧地内での説明 |

スマート農業実証コンソーシアムとの意見交換会(令和3年5月27日)

「スマート農業実証プロジェクト」は、農水省が令和元年度から開始した事業で、先端技術を生産現場に導入し2年間にわたって技術実証を行うとともに、技術の導入による経営的効果を明らかにすることを目的としています。熊本県内では、令和元年度採択3地区、令和2年度採択3地区、令和3年度採択1地区の計7地区が本事業に取り組まれています。

意見交換会では、各コンソーシアムから実証成果や課題、今後の方針などの報告があり、その後、それぞれの取り組みに関してコンソーシアム同士で質疑応答を行いました。今回コロナ禍での開催とはなりましたが、リモートも含め多くの方に参加いただき、活発な意見交換が行われました。

◆これより令和2年度◆

大津露地野菜生産機械利用組合との意見交換(令和3年3月15日)

九州農政局「ディスカバー農山漁村の宝」選定証の授与(令和3年2月22日)

蘇陽農場は、「農×福×女性連携=多様な雇用=有機堆肥×地域自給飼料栽培=持続可能な農山漁村(むら)づくり」をスローガンに阿蘇ジオブランドたまご(蘇陽の月、熊本そだち)の生産に取り組んでいます。

JAやつしろ(八代市)鳥害被害対策検討会(令和3年2月4日)

JAやつしろでは、管内の熊本県県南広域本部、八代市、氷川町と連携し対策を講じていますが、決定的な対策には至っていない状況です。

そのため当日は、メディア等で「鷹による鳥獣対策」としてクローズアップされている株式会社ファルコンウイング(佐賀県武雄市)を講師に招き、新型コロナウイルス感染予防対策を取りながら対策検討会が開催されました。

調整池や圃場など現地での鷹及び猟犬による実演披露のほか、JA会議室での室内検討会では、鳥害被害状況の報告やファルコンウイングからの鳥害対策説明を受け、活発な意見交換が行われました。

この検討会を契機に、今後も関係機関・団体で連携しながら、粘り強く鳥害対策を行っていくこととしています。

オンラインによる予算説明及び意見交換(令和3年1月26日)

組合長からは、鳥獣害(シカ・イノシシ等)による農作物被害の増加やため池の老朽化に伴う危険性等々の現状説明があり、これに対し県拠点から鳥獣害対策事業と防災・減災、国土強靭化や災害復旧の推進によるため池対策について説明を行いました。

また、JAから経営継続補助金等の新型コロナ対策事業については、事務局としての説明や手続きは大変であったが、農業経営を継続するためには非常に効果的な対策であったとの意見等が出されたほか、食と農に対する理解を醸成するため、国側からも積極的にメディア・SNS等で情報発信の実施や国が一枚岩となって輸出の促進を図って頂きたいなどの要望も出され、充実した意見交換会となりました。

| 熊本県拠点 | 熊本県拠点 | JA熊本うき |

九州農政局出前授業スマート農業講演会(令和2年12月22日)

同校では、「南稜就農塾」と銘打ち、地域を支える人材育成のため、各種講習会や現地研修会、農家宿泊研修等への参加をはじめ、関係機関との交流や海外研修等を通して、グローバルな視野を兼ね備えた地域のリーダーを養成するための組織を作っているとのこと。

講演会では、同校の南稜就農塾生及び農業関係進路内定3年生に対し、「新規就農の現状と国の支援等」「スマート農業実例紹介」について、農政局担当者が資料に基づき説明を行いました。続いて、農業用機械メーカーの販売促進担当者から、腰の負荷軽減のための「アシストスーツ」について説明を行い、その後、実際に生徒達はアシストスーツを試着してその効果を体験しました。生徒達は、初めてのアシストスーツ試着に興味津々で、実際の農作業で役立ちそう等、その効果に驚いていました。

今後もこのような形で農政局と農業高校の間で、継続した交流ができればと考えています。

スマート農業実証プロジェクト(阿蘇スマート放牧)の現地視察(令和2年12月9日)

今回の現地視察では、機器の設置状況の確認と、スマホを活用した位置情報と監視カメラの画像などの検証を行いました。同コンソーシアムでは、次年度に向けて、タグの装着方法や未確認牛の解消を課題として取り組むとのことです。

ミルクロード沿いの実証圃場では、褐牛たちが「ひなたぼっこ」をしていました。

|

|

|

| 現地での説明の様子 | LPWA親局※長距離無線通信設備の一部 | BLE受信&LPWA通信機(子機)※タグの動きを検知して牛の安否を確認 |

|

|

|

| RFIDタグ | RFIDタグを首に付けた牛 | 放牧牛 |

熊本県茶業青年会との意見交換会(令和2年12月2日)

始めに、(1)令和3年度予算概算要求(お茶関係抜粋)の概要、(2)農林水産物・食品の輸出、(3)スマート農業実証プロジェクトについて、農政局担当者から説明・紹介。

その後、意見交換に移り、参加した茶業青年会メンバー(8名)からは、近年の茶価の低迷の中でどのように工夫して局面を打開しようと考えているのか、輸出に取り組むに当たっての課題等、多くの発言があり、若手農業者らしい活発な意見交換会となりました。

また、スマート農業関連では、メーカーの協力によりドローンや作業負荷軽減のアシストスーツの展示・実演や、パンフレットにより作業等状況ソフトの紹介を受けました。早速体験するメンバーもいて、今後の取組の参考となったようです。

熊本県内農業女子プロジェクト(PJ)メンバーとの意見交換会(令和2年12月1日)

意見交換会では、まず(株)Mr.OrangeのNさんから6次産業化の取組事例を発表いただき、各参加者自己紹介の後、意見交換となりました。参加者の年齢層も幅広く、農業を取り巻く状況や考え方も様々であり、参加者間でも意見のやり取りが行われるなど有意義なものとなりました。女性農業者にとって大きな共通課題である子育てに関しての意見では、親世代と嫁の立場での視点の違いや地域の中での取組紹介等もありました。今後もこの取組の輪を一層広げていきたいという宮﨑地方参事官のまとめで終了しました。

農業高校等への激励状手交(令和2年9月11日)

激励状は、生徒(農業クラブ会長等)に対して手交し、その後、農業高校を巡る課題等について教職員及び生徒の皆さんと意見交換を行いました。

若手柑橘生産者(宇城市)との意見交換(令和2年9月17日)

今後、地域の担い手となることが期待される皆さんから、地域の実態として様々な意見・要望が出され、人・農地プランの実質化に向けた樹園地の集積のためには、土地持ち非農家を含め、世代間を超えた農地流動化の必要性に対する理解の醸成が必要なことや、労働力確保の問題、鳥獣害被害への対策が必要である等の意見をいただきました。

また、今回意見交換を行った若手農業者の皆さんはスマート農業等についても関心を持たれており、今後も引き続き意見交換を行うこととしています。

つづき養鶏場との意見交換(9月3日)

また、直場所では新型コロナウイルスの感染防止のため、体表面温度測定のためのサーマルカメラをいち早く導入されており、事業拡大に伴う設備投資に係る支援の充実などの要望が多く出されました。

宮川ファームとの意見交換(令和2年8月25日)

飼料は牧草のほか、遺伝子組み換えでないトウモロコシ、米ぬか、きな粉をまぜて給餌されており、健康的な食材にこだわった人達に売れているとのことです。

令和2年7月豪雨に係る支援策説明会(令和2年8月5,7日)

今回の説明会はコロナ禍の下での開催となったため、農林水産省担当者による説明動画を視聴後、会場から出た質問に農政局担当者が回答するスタイルで進め、参加者から多くの質問が出されました。

熊本県拠点としては、支援対策の現場への周知を図るため、今後も市町村、JA、農家を巡回する機会等を利用して施策の案内や意見交換をしていくこととしています。

|

|

|

| 司会進行を行う宮﨑地方参事官(人吉球磨会場) | 間隔を空け説明動画を視聴(熊本県庁会場) | 回答を行う野村生産部長(芦北会場) |

八代・氷川地域若手農業者グループとの意見交換(令和2年8月5日)

県拠点からの新型コロナウイルスの影響を受けた農業者向け支援策の説明をしたところ、多くの質問がありました。

また、令和2年7月豪雨被災者への支援、スマート農業、今後の経営方針等について、活発な意見・要望が出されました。

今回のコロナウイルスにより、今まで以上にFacebookやtwitter、instagramなどのSNSを活用した野菜販売など若手ならではの新たな視点での取組についての話があり、生産部門だけでなく販売部門のスマート化も支援して欲しいとの要望や地域特産物の畳表を活用した被災地支援の提案も出されたところです。

これからの地域農業を担っていく若手農業者の意見はたいへん貴重なことから、熊本県拠点では、今後も引き続き農業者の皆さんとの意見交換を重ねていくこととしています。

スマート農業実証コンソーシアムとの意見交換会(令和2年7月28日)

くまもとFTCとの意見交換(令和2年6月8日)

熊本県内各地の若手農業者が集まった「くまもとFTC」の皆さんと意見交換を行いました。「くまもとFTC」とは、熊本の農業生産者広域連携ネットワークくまもとFTC(Kumamoto Farm to Table Community)の略称で熊本県の菊池市や玉名市、熊本市等、各地から有志が集まり2016年に設立された任意のグループです。当日は、農業者の関心が高い「高収益次期作支援交付金」を中心に新型コロナウイルスの影響等について、現状や課題を含めてご意見をいただきました。

|

|

|

|

意見交換の様子(全員マスク着用) |

真剣な表情で話を聞く参加者 |

◆これより令和元年度◆

山都町若手女性農業者との意見交換(2月4日)熊本県拠点

説明を行う村上総括農政推進官 真剣な表情の女性農業者 参加いただいた女性農業者のみなさん

恒例、JA植木まつり(合志市)が開催(1月25日)熊本県拠点

祝辞を述べる宮﨑地方参事官 テープカットの様子 たくさんの来場者

八代地域特産「晩白柚」の香港向け出発式(八代市)が開催(1月7日)熊本県拠点

(株)緒方エッグファーム(合志市)との意見交換(12月25日)熊本県拠点

注:オメガ3脂肪酸:必須脂肪酸のひとつ。動脈硬化や心筋梗塞、認知症の予防などに効果があると言われている。

米・麦・大豆研究大会(農事組合法人主催)で講演(12月12日)熊本県拠点

阿蘇健康農園(熊本県南阿蘇村)との意見交換(12月4日)熊本県拠点

熊本県4Hクラブとの意見交換(10月29日)熊本県拠点

GAPの取組における「トイレカー」導入事例(10月17日)熊本県拠点

喜多いきいきくらぶ(南阿蘇村)の合同検見(9月27日)熊本県拠点

若手農家で立ち上げた株式会社giftとの意見交換(9月11日)熊本県拠点

株式会社gift〈外部リンク〉

Iターンで新規就農し、有機農業に取り組むメンバーとの意見交換(9月4日)熊本県拠点

(株)Mr.Orange(水俣市)との意見交換(8月20日)熊本県拠点

かしま広域農場(嘉島町)が九州農政局長賞を受賞(8月18日)熊本県拠点

有限会社やまびこ会(宇城市)親子でレンコン収穫体験会(7月25日)熊本県拠点

有限会社やまびこ会女性部(宇城市)との意見交換会(7月5日)熊本県拠点

アイガモ農法「あらけ農園」(6月21日)熊本県拠点

(株)AGL(阿蘇市)で実証中の自動水門の視察(6月20日)熊本県拠点

喜多いきいきくらぶ(南阿蘇村)での除草作業の視察(6月17日)熊本県拠点

大津愛梨さんとの意見交換(6月4日)熊本県拠点

阿蘇さとう農園の視察(6月4日)熊本県拠点

阿蘇高菜を使用したタカナードを製造されている阿蘇さとう農園を訪問しました。阿蘇高菜への熱い思いを佐藤代表から語っていただきました。写真は材料となる種子の収穫後から保管までの様子です。

乾田畝立て直播機による播種試験の視察(5月31日)熊本県拠点

南関町若手農業者との意見交換(5月16日)熊本県拠点

南関町若手農業後継者で組織された「南関町がまだす隊」との意見交換を行いました。隊員の経営形態が多様なため、今回は施設園芸を営んでいる隊員から、中山間地である南関町での新規就農の現状と課題や将来展望等を中心に意見をいただきました。

果樹栽培における農業用ドローンを活用したスマート農業への取組(実証試験)(5月13日)熊本県拠点

熊本県和水地区では、労働時間の軽減や農薬による農家の健康被害防止等のため、農業用ドローンを活用した果樹園での防除試験に取り組まれています。農林水産省ではスマート農業を推進していることから現地視察しました。

平成31年度(令和元年度)より各県拠点ごとに地域情報を掲載することになりました(熊本県拠点)

お問合せ先

九州農政局熊本県拠点

代表:096-211-9111

内線:4152