|

青森の郷土料理「きんかもち」 R4.12.23

今年も残すところあと一週間あまりとなりました。

何かと慌ただしい時期ですが、心にゆとりを持って過ごしたいものですね(*^_^*)

今回は、年取り(大晦日行事)や送り盆のお供えとして伝わる青森県南部地方の郷土料理「きんかもち」をご紹介します。

きんかもちは、くるみ、みそ、黒砂糖を混ぜたあんを小麦粉の生地で包み茹でたもので、半月状の形が特徴です。

古くから「やませ」による冷害に悩まされた南部地方では、稲作の不作対策として小麦や雑穀が栽培され、きんかもちは、そのような食文化から生まれた料理のひとつとのこと。

年取りやお盆以外にも、農作業の合間の小昼(こびる:休憩のこと)や人が集まる時のおやつとしても食べられてきました。 |

|

きんかもちの名前の由来は、黒砂糖が高価だったことから「金貨」、贅沢品であったことから「金華」など諸説ありますが、地域や家庭によって作り方や呼び名が様々なようです。

穀物を入れる袋の「かます」に似ていることから「かますもち」、農作業の時に被る「ばぼり笠(編み笠)」の形に似ていることから「ばぼりもち」、耳の形に似ていることから「みみっこもち」。

岩手では、草を刈る鎌に形が似ていることから「かまもち」、火打石の形に似ていることから火打が鈍って「ひゅうずもち」などなど。

同じような料理なのに、こうも名前が違うと面白いですね(^o^)

ネットであれこれ調べ、見よう見まねで「きんかもち」を作ってみました♪

果たして、これで合ってるのかしら(^^ゞ

【きんかもち】

○材料 約6個分

生地(小麦粉220g、塩少々、熱湯250 g)

あん(くるみ20 g、みそ10 g、黒砂糖20 g) |

|

1.くるみを細く刻み、みそ、黒砂糖と混ぜておきます。

2.小麦粉に塩を入れふるいにかけます。

3.2.の小麦粉に熱湯を2~3回に分けて入れて混ぜ合わせ、耳たぶ位の硬さになるまでこね、生地を60gずつ分けます。

4. 3.の生地に小麦粉をつけて丸めて手のひら大に伸ばし、1.のあんをのせ、あんが出ないように包み半月形に整えます。

5. 鍋にたっぷりのお湯を沸かして4.を茹で、浮き上がったら2~3分茹でて差し水をし、さらに2~3分茹でたら冷水にとり軽く洗って出来上がり。

くるみの風味と食感に、黒砂糖とみその甘辛さがよく合いますね。

噛んだ時に口の中に溶け出るあんが美味しいです。

食べる際に失敗してあんが飛び出し、手や服を汚してしまうのも「きんかもち」あるあるなのだとか。

ほっこりする情景ですね(*^_^*)

さて、今回が今年最後の食育ブログとなります。

「楽しみに読んでいます」「参考になりました」との温かいお声がけに、とても励まされています。今年も食(ク)リックひろばをご覧いただきありがとうございました。

どうぞ良いお年をお迎えくださいませ(^o^)

|

【おまけ】

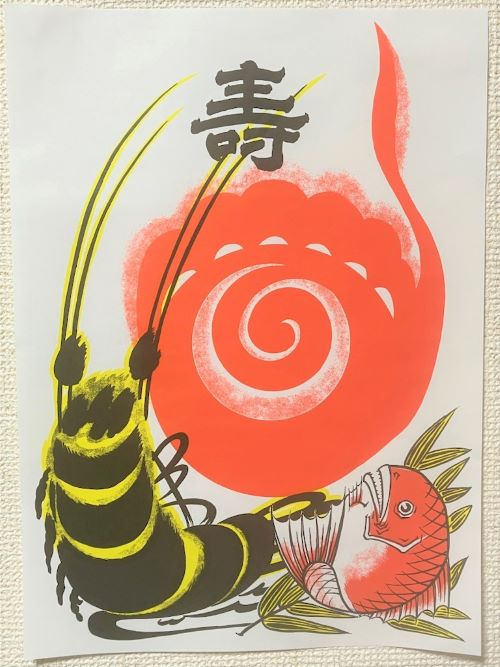

左の画像は、何だかご存知でしょうか。

これはお正月に神棚に飾る「玉紙」というものです。

宮城では年末が近づくとスーパーなどで売られているのですが、宮城県を中心とした岩手県、福島県の一部の文化とのこと。

中央に描かれる赤いものは、願いが叶う不思議な玉と言われる宝珠の玉。

ほかに、縁起が良いえび、鯛などが描かれています。

|

令和4年12月23日

メカジキ R4.12.16

このたび「食育ブログをみんなで書いてみよう」という新企画のもと、東北農政局食育担当スタッフによる食育ブログをランダムに掲載することになりました。

いつもとはひと味違う、新しいカラーの食育ブログをどうぞお楽しみください♪

第一弾は、我が食育推進班の頼れるリーダー、K Kさんからお届けします(*^o^*)

今回は、秋から冬に最も脂がのって食べ頃になる魚「メカジキ」をご紹介します♪

メカジキは、スズキ目メカジキ科唯一の現生種(※1)です。日本で獲れるカジキの仲間には、ほかに「マカジキ」「バショウカジキ」「フウライカジキ」「クロカジキ」「シロカジキ」がいますが、これらは全てマカジキ科の魚です。

なお、昔はスーパーなどでカジキを「カジキマグロ」という名称を表示して販売されていたこともありましたが、分類学的にはカジキとマグロは全く違う種類の魚です。 |

|

(※1)「現生種」とは生きている個体が存在する種のこと。

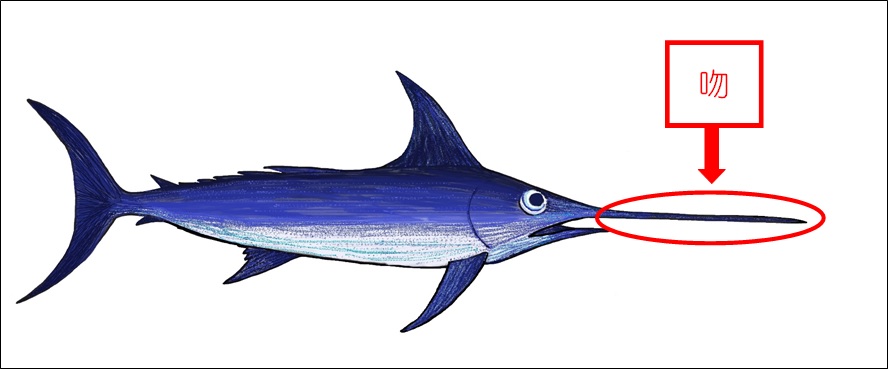

メカジキの最大の特徴と言えば、顔の前方に両刃の剣のように長く扁平に突き出している上顎ですが、この部位は「吻(ふん)」と呼ばれ、カジキの中でも最長と言われています。

その形状がメカジキの英語名「Swordfish(剣魚)」の由来となり、学名の「Xiphias gladius」も古代ローマ時代の剣「グラディウス」から名付けられました。

|

漢字ではメカジキを「目梶木」などと書きますが、船の舵を取る木材「梶木」をも吻で突き通すことから、元は「梶木通し」と呼ばれたのが省略されて「カジキ」になったという説が有力です。

|

また、メカジキはカジキの中でも目が大きいことから「目梶木」と書かれるようになったとか。

メカジキはカジキの中でも最も体が大きく、成魚は体長4~5メートルほどになり、大きい個体だと体重が500キログラムを超えるそうです。

こんなに巨体なメカジキですが、カツオやマグロよりも速く泳げる魚界のスプリンターなんです。最速だと、時速100キロメートルを超えるスピードが出せるとか。そんな魚にぶつかって来られたら、小さな船だとひとたまりもないでしょうね (^0^;)

そして、メカジキの漁獲量日本一の地は宮城県だと言うことを、皆さんご存じでしょうか。

令和3年度の漁獲量約5,500トンのうち、約2,100トン(38.2%)を宮城県が占めており(※2)、その主な水揚げ地は気仙沼市です。

気仙沼市では「気仙沼メカジキブランド化推進委員会」を結成し、官民一体となってメカジキの魅力を発信しています。なんと、気仙沼市のデニムメーカーでは、メカジキの吻の粒子をオーガニックコットンに混ぜて作ったデニム生地でジーンズを作っているそうですよ!

(※2)農林水産省「海面漁業生産統計調査(令和3年度)」による。

メカジキには、中性脂肪やコレステロールの低下などの効果が期待されるDHAやEPAなどの多価不飽和脂肪酸、体内のナトリウムを排出する効果があるカリウム、カルシウムの吸収を助けるビタミンDが多く含まれるほか、必須アミノ酸も豊富です。そして、高タンパク低カロリーで、うま味成分のグルタミン酸の含有量が多いため、ヘルシーで美味しい料理を作るのにうってつけの食材ですね。

メカジキのうま味成分をじっくり味わえる、しかもフライパンひとつでできる簡単な煮込み料理を作ってみました!

【メカジキソテーのピペラーダ風ソース添え】

○材料(2人前)

<メカジキソテーの材料>

メカジキ2切れ、塩・コショウひとつまみ、オリーブオイル小さじ1

<ピペラーダ風ソースの材料>

タマネギ1個、ピーマン2個、パプリカ(赤色、黄色)各2分の1個、トマト中3個(大の場合1個)、ニンニク1片、イタリアンパセリ1束(又はパセリ1枝)、オリーブオイル大さじ1、白ワイン70cc、食塩小さじ2分の1 |

|

○作り方

1.メカジキは塩(分量外)を軽く振って10分ほど置き、水分が染み出てきたらキッチンペーパーで軽く押さえて吸わせ、食べやすい大きさに切り、塩・コショウする。

2.タマネギ、ピーマン、パプリカを1センチ角のさいの目に切る。トマトは皮を湯むきしてから、同様にさいの目に切る。ニンニクはみじん切り。イタリアンパセリは、飾り用に小さめの葉を数枚取りおいてから、残りの葉をみじん切りにする。

3.<メカジキソテー>フライパンにオリーブオイル小さじ1を入れて熱し、1のメカジキの両面をきつね色になるまで焼いてから取り出す。

4.<ピペラーダ風ソース>フライパンの油を拭き、新しいオリーブオイル大さじ1を入れ、弱火でタマネギとニンニクを炒める。タマネギが透き通ってきたらピーマン、パプリカを入れ中火でしんなりするまで炒め、トマト、イタリアンパセリ、白ワイン、塩を入れてざっと混ぜ、2~3分煮る。

5.3のメカジキをフライパンに戻し、落とし蓋をしてソースと一緒に5分蒸らす。

6.皿にソースを敷いてメカジキを盛り付け、取り置いていたイタリアンパセリを飾ってできあがり。

ちなみに、ピペラーダ(Piperrada)とは、バスク地方の郷土料理で、タマネギとピーマンを炒め煮にした赤唐辛子入りのトマト味ソースです。

通常は、トマト以外の野菜は細切りにしますが、今回は野菜の食感を楽しむためにさいの目に切ってみました。

トマトはあっさり味が好みなら生を、しっかり味が好みなら缶詰を使うのがお勧めです。また、辛味が苦手な方でも食べやすいように、今回は赤唐辛子を入れずに作ってみましたが、メカジキには野菜の、野菜にはメカジキのうま味がじわ~っと染み込んで、とても滋味深い味わいの料理でした。

【おまけ】

今回の料理に使用した食材は、コショウ以外は全て国産品を使用しています。

タマネギは北海道産、ピーマンは高知県産、赤色と黄色のパプリカやトマトは宮城県産、イタリアンパセリは福島県産、ニンニクは青森県産、白ワインは岩手県花巻市のワイナリーで醸造され、塩は宮城県石巻市で製塩された物です。

そして、メイン食材メカジキの原産地名は「日本太平洋北部」と表示されていました。なんだか長くて難しい原産地名ですよね(^_^;)

これは、「食品表示基準」に、一般用生鮮食品を販売する場合は、水産物の原産地名は原則として「国産品にあっては水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)」を表示すると定められていることや、水域名は水産庁の「生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン」で決められているためで、お店ではそれを守って表示しているのですね。

でも、どこの港で水揚げされたのか気になって、メカジキを購入したスーパーの店員さんに聞いてみたところ「気仙沼港ですよ」とのことでした。やっぱりね!(^▽^)

令和4年12月16日

キウイフルーツ R4.12.8

12月に入り、東北各地で例年より遅い初雪の知らせが聞こえてきました。

今年の秋は暖かかったので、よけいに寒さが身にしみる気がしますね(>_<)

先日、お店で国産のキウイフルーツを見つけました♪

|

スーパーなどではニュージーランド産のものをよく見かけますが、元々は中国が原産で、ニュージーランドに伝わり品種改良され栽培されたのが始まりと言われています。

日本には1960年頃にニュージーランドから伝わり、外国産ほど多くないものの、東北から九州まで広く栽培されているようです。

|

国産のキウイフルーツの旬は秋から冬とのこと。品種にもよりますが、保存性に優れているため、11月頃から収穫されたものが春先まで出回るそうですよ(^O^)

収穫してすぐのキウイフルーツは、未熟なため果肉が固くて酸味が強い状態ですが、追熟することででんぷんが分解し甘みが増します。

市場に出回っているものはある程度追熟されているそうですが、果肉が固い場合には、ビニール袋の中にりんごやバナナと一緒にキウイフルーツを入れて2、3日常温に置くことで追熟が促進され、より美味しくなるそうです。

これは、りんご(特に王林、ジョナゴールド)やバナナから出るエチレンガスの影響なのだとか。自宅に「ふじ」とバナナがあったので入れてみました(バナナの画像はありません(^^ゞ) |

|

キウイフルーツには、ビタミンC、ビタミンE、食物繊維が豊富に含まれており、風邪予防や疲労回復、肌荒れ、整腸作用に効果があると言われています。

また、糖、カリウム、マグネシウム、カリウムのミネラルがバランス良く含まれていることから、キウイフルーツに塩分を加えた「塩キウイ」は、「食べる点滴」とも言われ熱中症予防に効果があるそうです。

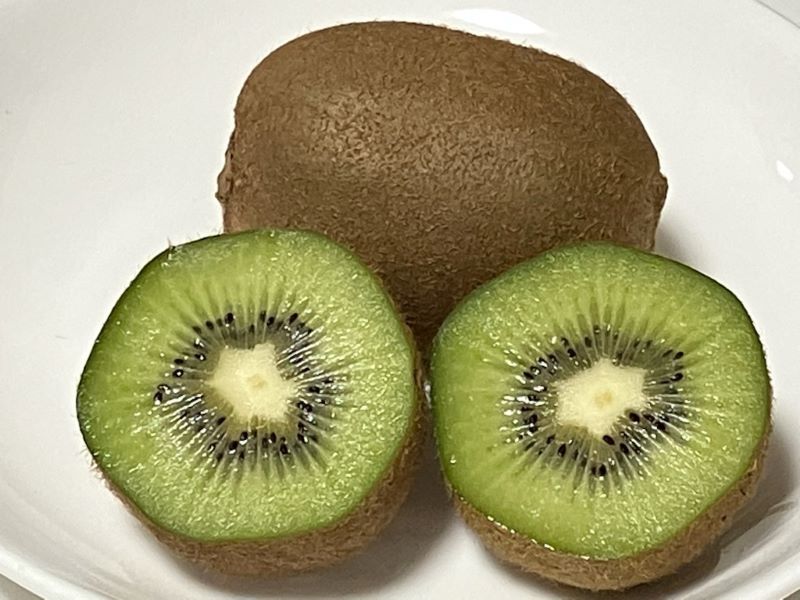

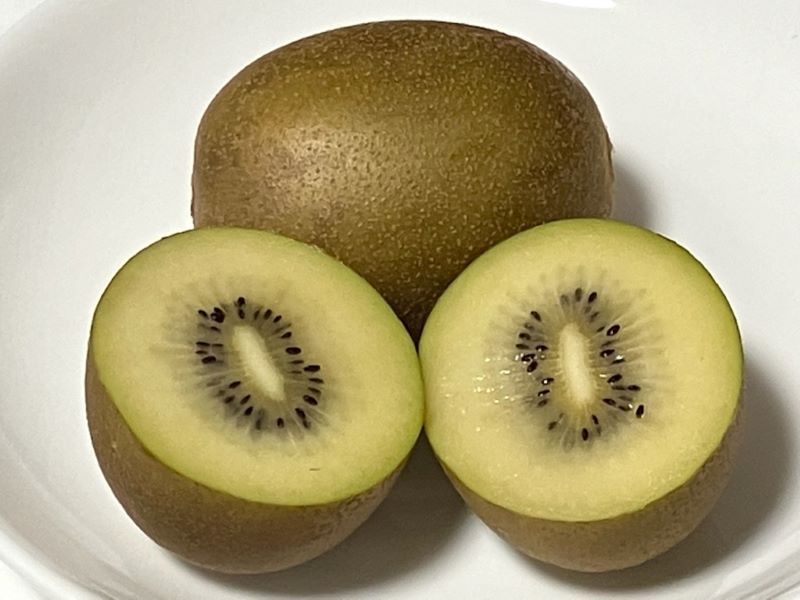

一般的に流通しているキウイフルーツは、国産、外国産とも果肉が緑色のグリーンキウイですが、果肉が黄色のものや赤っぽいもの、形が小さいものなど様々な品種があります。私が行ったお店では「福島県産キウイフルーツ」と「宮崎県産サンゴールド」が売られていたので、両方とも買ってみました。

福島県産キウイフルーツ 宮崎県産サンゴールド

福島県産キウイフルーツは全体に産毛があり果肉は緑色、宮崎県産サンゴールドは産毛がなく果肉は黄色で、どちらも外国産のキウイフルーツよりも形が大きめ。

お味は、緑色の果肉の方は少し酸味がある甘さ、黄色の果肉のサンゴールドの方が甘みが強くまろやかに感じました。

産毛あり(左)と産毛なし(右) |

ちょっとわかりにくいですが、左の画像の左側のキウイフルーツ(福島県産キウイフルーツ)には産毛があります。

国産キウイフルーツは外国産より痛みが少なく、甘さと酸味のバランスが優れているものが多いそうですよ♪

|

キウイフルーツは生のまま食べられるので、輪切りにしてサラダやフルーツサンド、ケーキのトッピングにすると見た目も綺麗です♪

ヨーグルトと一緒に食べたり、横半分に切ってそのままスプーンですくって食べるのもお手軽でおすすめ(*^_^*)

また、キウイフルーツでお肉を漬け込むと、キウイフルーツに含まれる酵素がタンパク質を分解する作用があるため、加熱調理したお肉がやわらかくなるそうですよ。

キウイフルーツのカブレーゼを作ってみました。

カプレーゼといえばトマトが定番ですが、キウイフルーツの甘酸っぱさとモッツァレラチーズの組み合わせも絶品です♪

【キウイフルーツのカブレーゼ】

○材料

キウイフルーツ(緑色、黄色)各1個

モッツァレラチーズ1袋

オリーブオイル適量

塩、黒こしょう、乾燥バジル各適量

|

|

1.キウイフルーツは皮をむき、お好みの厚さに切ります。モッツァレラチーズも同じくらいの厚さに切ります。

2.お皿に1.のキウイフルーツとモッツァレラチーズを交互にならべ、オリーブオイルを回しかけ、塩、黒こしょう、乾燥バジルを振りかけて出来上がり。

*お好みでミニトマトやレモンを添えても。

実のところ、キウイフルーツは酸っぱくて舌がピリピリするのであまり好きではなかったのですが、りんごとバナナの追熟効果のおかげか、しっかり熟したキウイフルーツはとても甘くて、今までこの美味しさを知らずにいたのが勿体ない限りです(^^ゞ

【おまけ】

毎月8日は果物の日。子どもの果物離れを防止するため、全国柑橘宣伝協議会と落葉果実宣伝協議会によって制定されました。「おやつ(8つ)に果物を」という意味を込めて、語呂合わせから毎月8日になったそうです(^o^)

みかんやりんごなど、美味しい季節ですから、普段の食事に果物を取り入れてみましょう♪

令和4年12月8日

|