|

うど R5.3.31

まだ3月だというのに、仙台は桜が満開✿

観測史上、最も早い開花とのこと。

今年の春は早くやってきましたね(^O^)

本日3月31日は「山菜の日」です。

「さん(3)さ(3)い(1)」の語呂あわせから、山形県のとある山菜料理店が制定したもの。 雪国の春の山菜を待ちこがれる思いがうかがえますね(*^_^*)

|

|

今回は、数ある山菜の中から「うど」についてご紹介します。

うどは、独特の香りと苦味があり、シャキシャキとした食感が特徴です。

うどには、日光に当てずに栽培し全体が白い「軟白うど」と、緑色をした「山うど」の2種類があります。

「山うど」は本来、野生のものを指しますが、実は市場に出回る「山うど」はほとんどが栽培されたもので、出荷前に光を当て葉先を緑化した「軟白うど」なのだそうです。

東北では各地域でうどが生産されており、中でも秋田県の生産量は全国第3位です。

1月上旬頃から5月中旬頃まで出回り、旬はちょうど今頃とのこと。

うどと言えば「ウドの大木」ということわざが思い浮かびますが、大木と言っても、うどは木ではなくウコギ科タラノキ属の多年草。

若芽やつぼみ、茎を食用とします。

育ち過ぎると食用にならず、また2メートル程度に伸びたうどは、茎が柔らかく木材にも使えないことから、体が大きいばかりで役に立たないたとえで「ウドの大木」と言われるようになったのだとか(^O^)

先人は、上手いことを考えたものですね!

ちなみに、うどにはアミノ酸の一種であるアスパラギン酸が多く含まれていて、体内の新陳代謝を高め疲労回復に効果があると言われており、全く役に立たないというわけではないようです(^^ゞ

子どもの頃からうどが苦手だったので、スーパーで見かけてもスルーしていましたが、今回、思い切って買ってみました!

パッケージに「山うど」と記載がありました(^o^)

生でも食べられますが、アクが強いのでアク抜きが必要です。

そして山菜は、何といっても天ぷらが美味しい!

というわけで、うどの定番の料理「酢みそ和え」と「天ぷら」を作ってみました♪

長さ45センチほどあるうど。表面には産毛が生えています。

はじめに、うどを水洗いし、根元は厚めに切り落とし、太い茎とそこから生えている細い茎、穂先の3つに切り分けます。

太い茎は酢みそ和えに、細い茎と穂先は天ぷらに使います。

【うどの酢みそ和え】

○材料

うどの太い茎(2本分)

酢みそ

(みそ、砂糖各大さじ3、

酢、みりん各大さじ1)

|

|

1.水400cc(分量外)、酢小さじ1(分量外)で酢水を作ります。

2.うどの太い茎は節ごとに切り分け、皮を厚めにむき、長さ4センチ程度の短冊切りにします。1.の酢水に10分程度さらしアク抜きします。

※酢は変色防止のため。長くさらすと水っぽくなってしまうので注意!

3.鍋に酢みその材料を入れて弱火にかけ、かき混ぜながら煮詰め火を止めます。

4.2.のうどを水切りし、皿に盛り付け、3.の酢みそをかけて出来上がり。

※うどの皮は、天ぷらにしても美味しいそうですよ。

【うどの天ぷら】

○材材料

うどの細い茎

穂先(2本分)

小麦粉1カップ

片栗粉大さじ2

塩2つまみ 冷水180cc

|

|

1.うどの茎と穂先を適当な大きさに切り、10分程度水にさらし、水気をよく切ります。

2.ボウルに小麦粉、片栗粉、塩を混ぜふるいにかけ、冷水を加えさっくりと混ぜます。

3.1.の茎と穂先に小麦粉(分量外)を軽くまぶし、2.の衣にくぐらせ、170~180度に熱した油でカラッと揚げて出来上がり。

酢みそ和えの生のうどはほろ苦く、やっぱり大人の味という気がします。

天ぷらは、さくっとして、味もまろやかになって美味です*^^*)好きかも♪

苦手意識が、克服できました(^-^)v

さて、今年度も本日で終わりですが、私は4月の人事異動で食育担当を離れることになりました。

3年間、私のつたないブログをご覧いただき、また、たくさんの励ましのお言葉をいただき本当にありがとうございました。

担当は代わりますが、引き続き「食育ブログ食(ク)リックひろば」をご覧いただきますようお願いいたします。

食べることが何より大好きなSAでした(^O^)

令和5年3月31日

「生米パン」を作ってみました! R5.3.24

今回は、我が食育推進班のK Kさんから食育ブログの投稿がありましたのでご紹介します。

K Kさんお手製の生米パン。私もご相伴にあずかりましたが、しっとり・モチモチでとても美味しかったです(*^_^*)

******************

唐突ですが、皆さんはごはんお好きですか?

我が家の住人(中年ふたり)は、納豆や明太子や漬物などがあれば3合は食べたいくらいごはんが大好き。白米のみならず、炒飯もリゾットもジャンバラヤも大好きです。

でも、実はごはんだけではなく、パンも麺類も、穀物料理全般が大・大・大好き!

なので、朝はパン、昼はごはん、夜は麺類と様々な穀物料理を食べる毎日です。

しかし、いかんせん中年のふたり暮らし。1回の食事で食べる量は、ごはんの場合でひとり当たりお茶碗1杯=精米換算で約75g。ふたり分を合わせても1ヶ月で精米4.5kg程度。

そんな我が家に、ササニシキ精米10kg入り2袋のプレゼントが舞い込みました。

米穀販売業者さんのホームページを見ると、お米は精米後すぐ食味が劣化し始めるので、室温保管で1ヶ月、冷蔵庫の野菜室保管でも2ヶ月程度で食べきった方が良いとのこと。

これは食べきれないと早々に諦め、お隣さんに1袋お裾分けをして、残るは10kg。

はてさて、せっかくいただいたササニシキ。できれば美味しいうちに食べきりたいけれど、いったいどうしたら良いものか?とつらつら考えながらテレビでパン屋の特集番組を観ていたところ「お米でパンを作って朝に食べれば2倍速で消費できるじゃな~い」と天啓が!

……ということで、前置きが長くなりましたが「生米パン」を作ってみました(^O^)

【生米パン】

○材料(手のひらサイズの丸パン4個分)

精米230g、

油16g(米油、サラダ油などお好みで)、

メープルシロップ16g、食塩4g、

ドライイースト4g、

50℃くらいの湯170cc、

サイリウムハスク(※)6g

|

|

※サイリウムハスクとは、オオバコの一種「プランタゴ・オバタ」の種皮を粉末状にした物で、スーパーマーケットや薬局などで購入できます。成分の90%が食物繊維で、粘性が高いため小麦粉や片栗粉の代わりにつなぎ・とろみ付けなどに利用でき、わらびもち風のお菓子も作れます。また、100g当たり8kcal程度と低カロリーなので、ダイエット向きの食品として注目されています。

○作り方

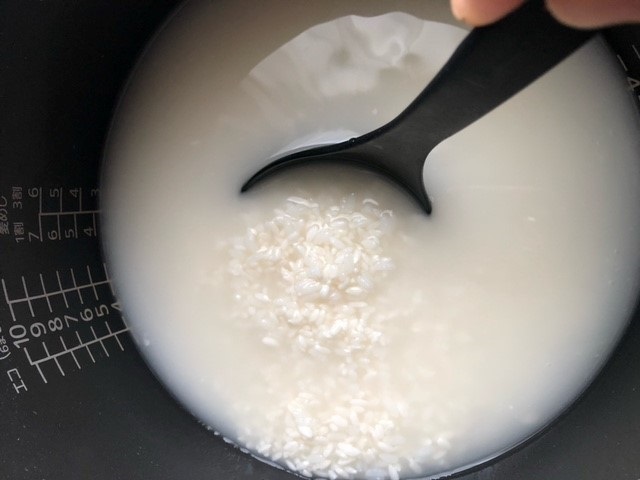

1.軽く洗った精米を水に3時間以上浸した後、ざるに上げて水をしっかりと切ります。

2.ミキサーにドライイーストとサイリウムハスク以外の材料を入れて30秒攪拌(かくはん)して止め、ミキサーの壁面に飛び散った生地もゴムべらなどでこそぎ落とします。これを3回程度繰り返し、最後にドライイーストを入れて10秒攪拌し生地を作ります。

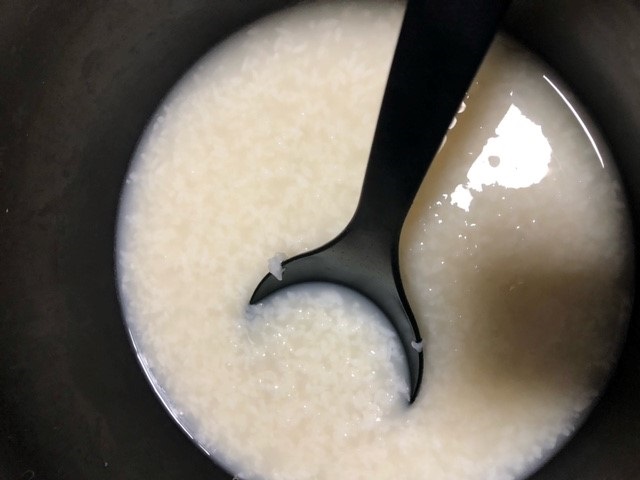

3.ボウルに生地を入れ、サイリウムハスクを振り入れて、泡立て器で急いで混ぜ合わせます。粘り気が出ると重くなるので、ゴムべらなどに持ち替えて生地がまとまるまで更に混ぜ合わせます。

4.バットなどにクッキングシートを敷いて、3の生地を置いて4つに分割し、少量の油を塗った手で丸く形を整えます。

5.4の生地と熱湯を入れた茶碗2個を、保温ボックスに入れるか、タッパーなどで一緒に覆うなどして、大きさが1.5倍程度になるまで約20分程度発酵させます。

(注意!)画像では発酵前後の膨らみ具合がわかりやすいように、生地を茶色のワックスペーパーに置いていますが、ワックスペーパーはオーブン料理に使えません。焼く場合には、必ずクッキングシートを使用してください。

6.発酵させている間に、オーブンを220℃に予熱しておきます。

7.発酵した生地を、クッキングシートを敷いた天板に置き、お好みで表面に米粉(分量外)を振るか、油(分量外)を塗るなどした後、ナイフで切れ目を入れて中に油(分量外)を垂らします。

8.7の生地表面に霧吹きで水を軽く吹きかけてからオーブンに入れ、220℃で13分程度焼きます。焼き上がった生米パンは餅網などの上に置き、粗熱を取ったらできあがりです。

初めて作った生米パン!

見た目は固そうですが手に持ってみるととても柔らかく、割るとふわ~っとごはんの香りがします。早速口に入れてみたら、しっとり・モチモチとした食感。味はあっさりした中にもほのかな甘みがあって美味しいです。これなら、きんぴらやかき揚げなどの和のおかず、油淋鶏や東坡肉のような中華惣菜を挟んで食べても合いそうですし、グルテンフリーなので小麦アレルギーをお持ちの方にも美味しく召し上がっていただけますね。

お米は、在庫を持っているご家庭が多いと思います。そんな身近にある素材で作れて、小麦粉のパンに比べると作業も簡単で、国産米の地産地消・消費拡大につながる生米パン。

これはもう、我が家にはぴったりな食べ物じゃないですか!

いただいたササニシキが美味しいうちに食べきるために、これからも仕事が休みの日にはせっせと生米パンを作ろうと思います(^▽^)

令和5年3月24日

春彼岸の行事食「ぼたもち」 R5.3.17

先週、通勤途中に「ホーホケキョケキョ♪」というウグイスのさえずりを聞きました。

ウグイスは、梅の咲く頃、ほかの鳥に先駆けてさえずり始めるので「春告鳥(はるつげどり)」と言われるそうです。

「ケキョケキョ♪」が可愛くて、とても癒やされました(*^_^*)

「暑さ寒さも彼岸まで」とよく言われますが、先週は仙台でも20度超えの暖かさ。

今年の春は、だいぶ早くやってきた気がしますね(^o^)

春の彼岸は春分の日を挟んだ7日間を言い、日本では中日の春分の日にお墓参りをして、仏壇に「ぼたもち」をお供えしご先祖様を供養する習慣があります。

ぼたもちは「おはぎ」とも呼ばれますが、この名の由来は諸説あり、春は牡丹の花、秋は萩の花と季節の花に見立てたことから春に「ぼたもち」、秋に「おはぎ」の名が付いたという説が有力のようです。

|

|

「ぼたもち」や「おはぎ」が彼岸の行事食となったのは、昔から赤い小豆は邪気を払う縁起の良い食べ物とされていたこと、五穀豊穣を願うとともに貴重であった砂糖を使うぼたもちやおはぎをお供えすることで、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えるという意味が込められているそうです。

また、ぼたもちと言えば、「棚からぼたもち」ということわざがあります(^o^)

「思いがけない幸運を得ること」と言う意味で使われますが、「棚の下で寝ていたら、ぼたもちが何かの拍子で落ちてきて、開けていた口の中に入った」という昔話からきているとのこと。

ここでも砂糖が貴重品だった時代背景が由来していて、ぼたもちのような贅沢品は庶民が口にできる機会は滅多になかったことから、幸運の象徴としてぼたもちが例えられたそうですよ(^o^)

中々ユニークですが、奥が深い言葉ですね。

さて、明日3月18日は彼岸の入りということで、ぼたもちを作ってみました。

「あんこ」と「きなこ」バージョンです。

市販の粒あんを使ったので簡単に作ることができました(^O^)v

【あんこぼたもち、きなこぼたもち】

○材料(あんこぼたもち、きなこぼたもち各4個分)

もち米1合、うるち米0.5合、砂糖小さじ2、塩ひとつまみ

粒あん(市販品)適量

きなこ、砂糖、塩各適量

*もち米とうるち米の割合はお好みで。もち米100%でも可。

1.もち米、うるち米を合わせてとぎ、ざるに上げて水切りします。炊飯器に米を入れ、通常よりやや控えめの水加減にし、砂糖小さじ2と塩ひとつまみを入れて軽く混ぜ、2時間程度浸水してから炊きます。

※砂糖を入れると冷めてももちが固くなりにくく、塩を入れると味が締まります。

2.炊き上がったら10分程度蒸らし、ボウルに移して水に濡らしたすりこぎ棒でご飯粒が少し残る程度に潰し、熱いうちに俵型に丸めます。(あんこ用40gときなこ用60gのものを各4個)

3.【あんこぼたもち】

粒あんを適量とってラップに丸く広げ、2.のあんこ用のもちをのせ、ラップを使ってもち全体を粒あんで包み出来上がり。

4.【きなこぼたもち】

きなこに砂糖と塩を加え、お好みの味に調味しておきます。2.のきなこのもちをラップに丸く広げ、小さく丸めた粒あんをのせて、もちを伸ばしながら俵型に包み、きなこをまぶして出来上がり。

出来上がってから「あんこぼたもち」と「きなこぼたもち」の大きさが違うことに気が付いたのですが、あんこ用ときなこ用の「もち」を反対に使ってしまいました(>_<)

どおりで、きなこぼたもちの時、粒あんが包みにくかったわけです。

美味しかったから良しとしましょう(^^ゞ

皆さんはお間違えのないように♪

【おまけ】

ぼたもちを作りながら、子どもの頃に祖母が「ばあちゃん、英語話せるよ」「なかめしぐるりあん!」と自慢げに話していたのを思い出しました(^o^)

「なかめしぐるりあん」とは、中がご飯であんこがぐるりとまぶしてある「ぼたもち」のこと。

祖母が考えたとばかり思っていたのですが、調べたらそう呼ぶ地域もあるみたいです。祖母の英語(?)は「オ~ストアンデルクットンマ~イ」というバージョンもありました。

何だかわかりますか?

これは大福とのこと。とても大切な思い出です(*^_^*)

令和5年3月17日

宮城の牡蠣 R5.3.10

「食育ブログをみんなで書いてみよう」企画も、食育担当スタッフを一巡しました。

いつもとはひと味違う色んな視点からの食育ブログ、いかがでしたか?

今回は、宮城を代表する食材のひとつ、「牡蠣(カキ)」についてご紹介します。

牡蠣には様々な種類があり、食用にされているのは主に養殖の「真牡蠣(マガキ)」と天然の「岩牡蠣(イワガキ)」です。

岩牡蠣の旬は夏で主に日本海で採れますが、漁獲量が少なく、流通のほとんどは養殖された真牡蠣とのこと。

|

|

宮城県の牡蠣(真牡蠣)は、なんと広島県に次いで全国2位の出荷量を誇ります。

宮城県の南三陸沿岸部や松島湾沿岸部は入り組んだ地形で、山から海に栄養を含んだ水が注ぎ込み、沖合は親潮(寒流)と黒潮(暖流)がぶつかる潮目であることから、プランクトンが豊富で牡蠣の生産に適した地域なのだそうです。

宮城の牡蠣は、夏に産卵で栄養分を使ってしまうため、産卵に向けて栄養を蓄え始めた10月から3月頃が旬と言われています。

牡蠣は身が乳白色で、鉄分やビタミン類、タウリンなどのアミノ酸、グリコーゲンを多く含み、栄養価が高いことから「海のミルク」と呼ばれています。

中でも亜鉛の含有量は魚介類の中でトップクラスで、新陳代謝を促進させ免疫力を高める効果があるそうです(^o^)

牡蠣には、「生食用」と「加熱用」があるのをご存じでしょうか。

これは鮮度の違いではないのです。

生食用は水揚げしてから紫外線等で滅菌処理された海水に一定時間漬け、体内を浄化した後に出荷されたもの。

一方、加熱用は水揚げ後にむき身にして流水で洗い流し、生食用の処理をせずにすぐに出荷されたものなので、食べる際には加熱が必要になります。

出荷地域による違いもあり、一定数の雑菌数を超えた海域の牡蠣は加熱用として販売されるそうです。

ちなみに、宮城県の牡蠣はほとんどが生食用と言われています(^o^)

また、加熱用の牡蠣は生食用に比べ大粒で濃厚な味わいとのこと。

「生食用」「加熱用」、用途に合わせてパッケージをよく見て選んでくださいね(*^_^*)

そこで、宮城県産の殻付き牡蠣と生食用の牡蠣を買ってみました。

殻付き牡蠣は加熱調理に使用することとし、まずは殻から牡蠣をむく処理から。

百均の貝むきナイフで挑戦です(^O^)v

牡蠣の殻で手が傷つきやすいので軍手を使います。 |

|

【殻付き牡蠣のむき方】

1.殻付き牡蠣をたわしなどでよく洗います。

2.貝殻が平らな方を上にして、殻の真ん中より少し上くらいの合わせ目からナイフを差し込み、殻に沿って貝柱を切り離します。

3.上の殻をゆっくりはずしたら、同様に下の殻に付いた貝柱を切り離して出来上がり。

次に、殻付き牡蠣のむき身と生食用牡蠣の汚れを取り除くために、それぞれ下ごしらえをします。

牡蠣の下ごしらえは大根や片栗粉、塩水を使う方法がありますが、今回は片栗粉と塩水を使った方法をご紹介します。

【牡蠣むき身の下ごしらえ】

1.ボウルに入れた牡蠣に、片栗粉適量をやさしくまぶします。

2.牡蠣がつかる程度の塩水(3%)を注ぎ塩水の中でやさしく揉み洗いし、水気を切り、塩水を替えて汚れがなくなるまで2、3回繰り返し水気を切ります。

3.キッチンペーパーで2.の水気を拭き取り下ごしらえ終了。

牡蠣のヒダの部分に汚れがついているので、力を入れず水の中でやさしく洗うのがポイントです。ふっくらと仕上がりますよ(^o^)

生食用はレモンとぽん酢で、殻付き牡蠣はアヒージョにしていただきました(*^_^*)

牡蠣はフライにしても良し、蒸しても焼いても良し、鍋物、シチュー、牡蠣飯など様々な調理法で美味しくいただけますが、私は生のままいただくのが一番好きです♪

レモンをしぼって食べると、レモンに含まれるビタミンCが鉄分の吸収を高めてくれるそうですよ。

今が旬の濃厚でクリーミーな牡蠣、皆さんもぜひ味わってみてください。

【豆知識】

中華料理に欠かせないオイスターソース。

オイスターソースは、牡蠣(オイスター)の旨みを凝縮して作ったソースってご存じでしたか。

和食や洋食の隠し味にも大活躍のオイスターソース。

私は、おでんの味付けに使っています。コクと旨みが出るのでおすすめです♪

令和5年3月10日

おひなさまの行事食 R5.3.3

「食育ブログをみんなで書いてみよう」第六弾は、いつも美味しいお菓子を買ってきてくれる、お菓子選びセンス抜群のSMさんからお届けします(^o^)

******************

|

子供が大きくなり、しばらく遠のいていましたが、久方ぶりにひな人形を飾りました。

暦の上で「ひな人形を飾るのにおすすめの日」というのがあり、一般的に「立春以降」で「大安」、特に「雨水」の日が良いと言われています。

今年は2月19日が大安で雨水の始まりの日でしたので、我が家ではその日に飾り付けをしました。

|

ちなみに、しまう時期は3月中、できるだけお天気の良い日を選ぶのがおすすめとのこと。

「ひな人形をしまうのが遅くなるとお嫁にいけなくなる」というのは「しつけ」の意味合いからできたようですが、心配なので早めに片付けたいと思います。

ひな祭りは、春を無事に迎えられたことを喜び、これからも家族が元気で過ごせるようにと願う日でもあります。

ひな祭りの行事食といえば「ちらし寿司」や「はまぐりの潮汁(うしおじる)」、「白酒・甘酒」や「ひし餅・ひなあられ」があります。 |

|

・ちらし寿司

海の幸を多用しており、えび(長生き)、れんこん(見通しがきく)、豆(健康でまめに働ける)など縁起のいい具も祝いの席にふさわしく、みつば、玉子、にんじんなどの華やかな彩りが食卓に春を呼んでくれるため、ひな祭りの定番メニューとなりました。

・二枚貝のはまぐり

形や模様などが、対の貝殻しか合わないことから、仲のよい夫婦の象徴。相性のよい結婚相手と結ばれて仲むつまじく過ごせるように、との願いが込められています。

・ひし餅・ひなあられ

ひし餅の色には、雪の下から植物の新芽が芽吹き、桃の花を咲かせる姿を表しているといわれます。桃色は「魔除け」、白色は「清浄、純潔」、草色は「健やかな成長」の意味があり、厄除けや女の子の健やかな成長を願う食べ物です。春の訪れを感じさせる色彩はひな祭りにぴったりです。

・白酒・甘酒

ひな祭りの飲み物といえば、白酒や甘酒です。もともとは桃の花を酒に浸した「桃花酒(とうかしゅ)」を飲む風習がありましたが、江戸時代頃からは桃の花との対比が美しい「白酒」が好まれるようになっていきました。

とはいえ白酒にはアルコールが含まれているため、お子さま向けには「甘酒」がおすすめです。ただし「甘酒」には2種類あって、酒粕を用いて作られるタイプはアルコールを含む場合があるため、お子様にはごはんに米麹を混ぜて作られるノンアルコールタイプが適しています。

甘酒に含まれるビタミンB群は肌を構成するたんぱく質の代謝を促すほか、食物繊維とオリゴ糖は腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整える働きがあるそうです。寒くてなかなか運動もできないので、甘酒で腸内環境を整えるなど、ちょっとした工夫で健康管理するのもよいかもしれません。

特に米麹甘酒に含まれる麹菌は消化を助け、ブドウ糖は血糖値を上げる働きがあるとのことで、昔から疲労回復や栄養補給時の飲み物として親しまれてきました。

今回米麹甘酒を作ってみました。作り方は簡単で、米こうじ300g+ご飯少量+お湯0.9L(60度位)を炊飯器にセットし、保温して7時間たてば完成です。

5時間後はまだつぶつぶが残っていましたが、7時間たつと柔らかくなり、自然の甘さで何杯でも飲める感じです。

昨年10月から食育担当となり、セミナーに参加することが増え、食について考えることが多くなりました。

50代も半ばを過ぎ、食事には気をつけなければならない年代ですが、今は食べたいものを食べたいまま摂取している状況です。

バランスのとれた食事、適度な運動、睡眠をしっかりとるなど、日常生活からの心がけが大切ですので、食生活の基本を再確認し、自分の食生活を改善していきます。

<おまけ>

食事を見直そうと、久しぶりに食事バランスガイドのチェックをしてみました。

実際食事バランスガイドにあてはめてみたら、副菜が少なく、乳製品も毎日とらずに全然コマが回って無くて、倒れていることに気づきました。

ついでに夫のチェックをしたところ、教本の登場人物の中高年キャラクター、ゴロゴロ50とほぼ一緒の主菜取り過ぎ、お菓子の食べ過ぎの食生活でした。

夫は野菜を残すことが多いので、無くてもいいかとたまに食卓に出さないこともありましたが、今後は煮たり、炒めたり、ゆでたりすることで食材のカサを減らすなどして、工夫しながら1日の必要量350gの野菜を食卓に出すよう心がけます。

また、農林水産省HPでは、食生活の改善の参考となる食事バランスガイド中高年向け解説書を掲載していますので、日々の食生活の見直しに是非ご活用ください。https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/b_sizai/attach/pdf/index-54.pdf

バランスガイドフードダイアリーは、1日に食べたものを書き出すことにより、食事内容を簡単にチェックできるようになっています。

皆さんも一度挑戦してみてはいかがでしょうか。

令和5年3月3日

|