|

いつものお出汁。 R5.10.27

明日、10月28日は「おだしの日」と認定されています。(一社 日本記念日協会)

みなさまのご家庭のお味噌汁のお出汁は何を使ってますでしょうか?

「お出汁からとる」「出汁パックを使う」「顆粒出汁を使う」などなど。

家庭や地域によって様々だと思います。

「お出汁」と一言でいっても日本全国、津々浦々で様々なお出汁がありますよね。

我が家では、基本的には出汁パックを使っていますが、2歳の子供用には「昆布」と

「鰹節」の合わせ出汁を作っています。(離乳食期に活躍した冷凍保存容器で冷凍し

て、使いたい時に使いたい分だけ使ってます)

| だしパック |

昆布と鰹節 |

|

|

ちなみに、昆布の「グルタミン酸」と鰹節の「イノシン酸」は個別に味わう時と比べ

て、合わせて使うと、うま味の相乗効果は7~8倍にもなるすごい組み合わせだとか。

美味しさだけでなく、減塩効果も期待できるようです。

みなさま、ご存知だとは思いますが、簡単なお出汁の作り方を2つ紹介します♪

1.火にかける作り方

【材料】

昆布15g

鰹節20g

水1ℓ

【作り方】

ア) 鍋に昆布と水を入れ、昆布が柔らかくなったら火にかける。

イ) 沸騰直前に昆布を引き上げ、鰹節を加える。

ウ)火を弱火にし、鰹節を入れてすぐに火を止め、鰹節が鍋底に沈むのを待つ。

エ)ざるにキッチンペーパーをしき、ウ)をこす。

ここまでで、なんと7分!!

しかも、もれなくイイ香りもついてきます(←大事)

昆布を引き上げ、鰹節を加えたところ。

イイ香りがしてきました(*^-^*) |

↓完成品はコチラです。 |

|

|

2.水出汁の作り方

【材料】

昆布10g

鰹節20g

水1ℓ

【作り方】 上記をボトルにすべて入れて一晩待つだけ。

ハーバリウムの様で、癒されます(笑)

さて、みなさんは、出汁をとった後の出汁がらはどうしていますか?

捨てていませんか??

出汁をとった後の鰹節や昆布には栄養分がまだ残っているとか。

そんな栄養の宝庫を捨ててしまってはもったいないですね。

出汁をとった後の昆布は水分を拭き取って、ラップで包んで冷凍保存しておけるので、

様々なお料理に活用できますよ。

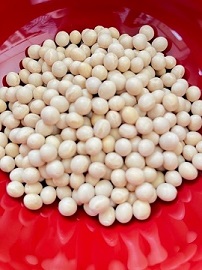

今回は、煮豆にしてみました。

一晩、大豆をお水に浸して、圧力鍋で一気に作ります。(料理が苦手な私でも作れます〈笑〉)

家族からは、大好評でした♪

日々の暮らしの中で簡単にできることから食品ロス削減の取組を一緒に始めませんか?

(お・ま・け)

昆布に含まれるグルタミン酸は、母乳や羊水に含まれていて、赤ちゃんにとっては、

おなかの中にいる頃から慣れ親しんでいる味だとか。だから、イヤイヤ期の娘でも

お味噌汁は食べてくれるのかなと思ったり。そろそろ、宮城県の郷土料理「さんま

のすり身汁」にもトライしたいと思います(*’▽’)

令和5年10月27日

はらこめし R5.10.20

少しずつ秋も深まり、朝晩冷えるようになってきましたね。

道を歩くと金木犀の香りが漂ってくるのが嬉しいです。

先日スーパーに寄ったところ、

「はらこめし」の材料セットが並んでいたので

思わず買って帰りました。

「はらこ」とは鮭のお腹にいる子、イクラのこと。

鮭の煮汁で炊いたご飯の上に

鮭の切り身とイクラをのせた宮城県の秋の郷土料理が「はらこめし」です。

仙台藩主であった伊達政宗公にも献上され、大変喜ばれたのだとか。

鮭が川を遡上してくる9月~11月になると

宮城県内の多くの飲食店で食べることができます。

また、通販でお取り寄せできるセットもいろいろ販売されているようですね。

|

こちらが今回購入した材料です。

食べやすく切られた鮭と

味付け用のつゆ。

イクラも既に醤油漬けになっていて

至れり尽くせりです。

夕方で値引きしていたので

イクラをさらに追加しちゃいました。

|

鮭を添付のつゆで煮ます。

|

|

|

鮭の煮汁を加えてごはんを炊きます。

|

炊きあがったごはんに

煮上がった鮭と

イクラの醤油漬けをのせれば

できあがり。

|

|

ふっくらやわらかな鮭とプチプチしたイクラ、

それに鮭のうまみを含んだごはんとの相性は最高です!

今回は、手軽に作ることのできる下ごしらえ済みのセットを使用しましたが、

農林水産省HPには調味料の分量など、詳しい作り方も掲載されています。

鮭の美味しい季節に、ぜひ味わってみてください。

【農林水産省HP うちの郷土料理 宮城県 はらこ飯(はらこめし)】https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/

harako_meshi_miyagi.html

令和5年10月20日

イベント情報 R5.10.13

今回は、食育ネットとうほく会員である

岩手県・岩手県食育推進ネットワーク会議が

10月21日(土曜日)に開催するイベント

令和5年度 岩手県食育推進県民大会

~地産地消を通じて伝える いわての美味しい食べ物~

をご紹介します。

岩手県・岩手県食育推進ネットワーク会議では

幅広い世代の県民に食育について触れてもらう機会を設け

全県的に食育運動を展開するため、

「岩手ぅんめぇ~もん!!グランプリ2023」と共催し、

「令和5年度岩手県食育推進県民大会」を盛岡市で開催します。

【令和5年度岩手県食育推進県民大会】

開 催 日 : 2023年10月21日(土曜日) 10:30~15:00

開催場所 : イオンモール盛岡 1階 イーハトーブ広場 共用通路

(岩手県盛岡市前潟4丁目7番1号)

入場無料

ステージでは

〇令和5年度岩手県食育貢献者表彰

〇令和5年度岩手県食育推進図画・ポスター及び標語コンクール表彰

〇Lips Dance School(リップスダンススクール)による

ダンスステージ(食育ダンス他)

〇岩手県立大学盛岡短期大学部による「適塩弁当の開発」の活動紹介

などなど、

食育を盛り上げるたくさんのプログラムが予定されています。

来場者にはお米や牛乳のプレゼントもあるそうですよ。

|

こちらは昨年の

「食育ダンス」の様子です。

カッコいいですね!

|

岩手県3R推進キャラクター

「エコロル」も

登場するようですよ。

|

|

また展示・体験コーナーでは

〇令和5年度食育推進図画・ポスターコンクール、標語コンクール作品展示

〇食に関するクイズ

などが行われます。

ちなみに、昨年度表彰された標語コンクール最優秀賞は

盛岡市立河北小学校 大場文乃さんの

「ありがとう みらいにいのち つないでく」

という標語。

食べ物への感謝の気持ちが伝わってくる、とても素敵な作品ですね。

今年度は「私の好きな岩手の食べ物」をテーマとしていて、

どんな図画・ポスターや標語が集まっているのか、とても楽しみです!

あわせて、「岩手ぅんめぇ~もん!!グランプリ2023」に出品された商品の

販売会も開催され、岩手の美味しい食べ物も満載とのこと。

お近くの方は、ぜひご家族でお出かけになってみてはいかがでしょうか。

詳しくは、  岩手県のホームページをご覧ください。 岩手県のホームページをご覧ください。

岩手県HP 令和5年度岩手県食育推進県民大会の開催について[外部リンク] https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/shokuiku/1024678.html

令和5年10月13日

サンマ R5.10.6

秋の味覚として、日本人が好んで食べてきたサンマ。

近年不漁が続いており、

残念ながら以前のように手軽に食卓に並べることができませんが、

それでもせめて年に一回は味わいたい・・・ということで

少しばかり奮発して、先日の夕飯にサンマを焼きました。

|

「秋刀魚」という名の通り、

まさに日本刀のような姿ですね。

|

新鮮なサンマは

口の先が黄色くなっているのだとか。

|

|

|

塩をふり、

オーブンレンジのグリル機能で

焼きました。

たっぷりの大根おろしがあれば、

ワタまでさっぱり食べられます。

脂ののったサンマは

ほんとうにおいしいですよね。

|

サンマをはじめとして、サバ、イワシ、カツオなどの青魚は

脳細胞の働きを活発にする働きがあるといわれているDHA(ドコサヘキサエン酸)や

血栓や高血圧の予防効果があるIPA(イコサペンタエン酸)などの

様々な栄養素を含んでいるそうです。

普段の生活に積極的に取り入れていきたい食材ですね。

【おまけ】

我が家の子供たちも

サンマは大好きです。

小さい頃は小骨を気にして

食べるのにかなり

時間がかかっていたものでしたが、

今回は久しぶりで

よほど美味しかったとみえて、

あっという間に食べつくしていました。

|

|

そんなにサンマが好きならば

年に一度といわず、できるだけ食べさせてあげたいと思った秋の日でした。

令和5年10月6日

|