秋田フォトレポート(令和7年度)

令和7年度

| [ 7年4月分 ] | [ 7年5月分 ] | [ 7年6月分 ] | [ 7年7月分 ] | [ 7年8月分 ] | [ 7年9月分 ] |

| [ 7年10月分 ] | [ 7年11月分 ] | [ 7年12月分 ] | [ 8年1月分 ] |

フォトレポート新着情報

- JA秋田しんせいの「アスパラガス局所加温栽培圃場公開」に参加しました(1月26日)

- 大館市認定農業者の会主催による畑地化促進事業研修会に参加しました(12月25日)

- 有機農産物等生産者と食品事業者との秋田県商談会が開催されました(12月18日)

- 永井東北農政局長が秋田県内の大規模園芸拠点や国営の幹線用水路工事の現地調査を行いました(12月16日)

- 大潟村で水稲栽培の省力化を目指す米農家と意見交換を行いました(12月3日)

JA秋田しんせいの「アスパラガス局所加温栽培圃場公開」に参加しました(1月26日)

JA秋田しんせい仁賀保園芸研修農場で実施された圃場公開に参加しました。

同JAは県内有数のアスパラガス出荷量を誇り、近年は露地栽培に加え、パイプハウスを使った無加温の半促成栽培に取り組む農家も増えています。農場ではこうした取組を更に発展させるため、畝の土中に温水を流すチューブを設置し鱗芽群(地下茎の先端にある芽の集合体)を加温し、収量の増加と国産品が少ない冬期の出荷に向けた栽培技術の確立を目指しています。加温することにより増えるコストの抑制に向け、同JAのカントリーエレベーターから排出されるもみ殻を燃料に使用するほか、ボイラーから生じる燻炭を園芸農家に供給するなど、持続可能な仕組みづくりにも取り組んでいます。

同JA営農振興課の佐々木さんは、これらの確立した技術を基にアスパラガス栽培の団地化を進め、「東北ナンバーワン産地を目指す。」と語っていました。

|

|

|

| もみ殻ボイラーの前で説明する 佐々木さん |

自動収穫機の利用を前提に 設計された枠板式高畝 |

カントリーエレベーター敷地内にある もみ殻の保管場所 |

大館市認定農業者の会主催による畑地化促進事業研修会に参加しました(12月25日)

秋田県大館市認定農業者の会主催の畑地化促進事業研修会が大館市ルネッサンスガーデンプラザ杉の子で開催されました。

研修では、初めに「水田政策の見直し等について」と題し、秋田県拠点から情報提供を行いました。その後、大館市役所農政課職員が「大館市における畑地化事業について」と題し、事業概要についての説明が行われました。

株式会社クボタ農機国内本部担い手戦略室技術顧問 菊池昌彦氏が「水田から畑への転換方法と復田について」、同 瀬野幸一氏が「復元田の水稲栽培管理と乾田直播栽培の紹介」と題し、効果的な技術や事例について紹介がありました。最後に、「農業の雇用確保・定着に向けた魅力ある職場づくりについて」と題し、厚生労働省令和7年度農業雇用改善推進事業東北ブロック地域アドバイザー 中小企業診断士 清野浩氏が「人を雇うとは、働く人の生活を支え責任を持つことであり、そのためには魅力ある職場環境を整えることが重要。」また、「雇用の確保にあたり、ホームページやSNSでの情報発信が非常に役立つ。」と話されました。

研修会には、大館市内の認定農業者や関係団体から多くの人が参加し、それぞれの説明に熱心に耳を傾けていました。

|

|

|

| 主催者:大館市認定農業者の会会長 石垣博隆 氏 | 情報提供を行う秋田県拠点職員 | 〈講師〉大館市農政課職員 |

|

|

|

| 〈講師〉(左) 瀬野幸一 氏、(右) 菊池昌彦 氏 | 〈講師〉清野 浩 氏 | 熱心に耳を傾ける参加者 |

有機農産物等生産者と食品事業者との秋田県商談会が開催されました(12月18日)

東北農政局経営・事業支援部食品企業課主催により、有機農産物等の生産及び販路拡大を目的に、有機農産物等生産者と食品事業者との商談会が、秋田テルサで開催されました。有機農産物等生産者4者、食品事業者3社に参加していただき、東北農政局から「みどりの食料システム戦略の推進」について、秋田県農林水産部水田総合利用課から「秋田県における有機農業の状況」について情報提供を行いました。その後、各テーブルに分かれて、有機農産物等の取引に向けた商談が行われました。

生産者は、土づくりなど栽培のこだわりや、有機農産物に対する熱い思いを事業者に伝えていました。

今回の商談が新たな取引の第一歩となり、有機農産物の利用拡大につながることを期待します。

|

|

|

| 挨拶をする荻野東北農政局次長 | みどり戦略の説明を聞く参加者の皆さん | 商談会 |

永井東北農政局長が秋田県内の大規模園芸拠点や国営の幹線用水路工事の現地調査を行いました(12月16日)

永井東北農政局長が美郷町のきゅうりのメガ団地「農事組合法人中野園」と、大潟村の幹線用水路の工事が進められている現場を訪問し、意見交換を行いました。

中野園は、ほ場整備と併せ、農地中間管理機構による農地集積、秋田県が進める大規模園芸拠点整備等による産地づくりを「三位一体」で推進し、効率的で収益性の高い農業経営を実現する「あきた型ほ場整備」に取り組み、米依存から脱却した複合型生産基盤を確立しています。

大潟村の国営八郎潟土地改良事業計画に基づいた幹線用水路の工事現場では、ICTを活用した建設機械を使用することで、工事の能率化・精度向上や、作業員の事故防止が図られています。周りに遮るものがないため寒風が吹く中、広大な農地で工事は着々と進められていました。

|

|

|

| 中野園の深沢代表理事(右)との意見交換 |

深沢代表理事から説明を受ける永井局長(左から2人目)と松田美郷町長(右から2人目) | ICT施工の大潟村の幹線用水路工事現場 建設機械にはマシンガイダンスが装備されています |

大潟村で水稲栽培の省力化を目指す米農家と意見交換を行いました(12月3日)

大潟村で水稲の湛水直播栽培に取り組む八郎農場の餌取(えとり)拓未さんと意見交換を行いました。

餌取さんは大学院修了後、都内で勤務し、今年から親元である八郎農場に就農しました。

八郎農場では限られた人手でほ場を維持するため、農作業の省力化の取組として約20年前から湛水直播栽培を行っています。また、来年からは更なる省力化と作業時期の分散を目指し、乾田直播栽培にも挑戦するとのことです。

米農家の仕事について「自分の努力が『お米』という形で目に見える成果になることにやりがいを感じている」と話してくださいました。

|

|

|

| 餌取 拓未さん (提供:餌取さん) |

湛水直播栽培の播種作業の様子 (提供:餌取さん) |

農作業の省力化について話す餌取さん |

大仙市でいちごの施設栽培に取り組んでいる農業者と意見交換を行いました(12月2日)

農事組合法人アグリフォー太田では、ハウスでいちごの水耕栽培に取り組んでいます。小松一男代表理事からは、「従業員の冬期間の雇用を確保するため8年前からいちご栽培を始めた。今年から夏いちごに取り組んだことで、今まで以上に作業の切れ目がなくなり安定した周年雇用に結び付いている。」と話がありました。また、いちご担当の高橋さんは「将来、オリジナルの品種を作り、地場産いちごのブランドとして広めることが目標。」と意気込みを話してくださいました。

|

|

|

| 経営状況等について意見交換する 小松代表(左)といちご担当の高橋さん |

高設溶液栽培中の苗「恋みのり」、 室内は23℃前後に保たれている |

9月頃から収穫している 夏いちごの「夏あかり」 |

農林水産省出先3機関による情報交換会を開催しました(11月26日)

農林水産省の出先機関である、林野庁東北森林管理局秋田森林管理署、東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所、東北農政局秋田県拠点の3機関による情報交換会を開催しました。この情報交換会は、平成27年から各機関の業務について理解を深めようと行われるようになりました。コロナ禍や大雨被害のため、数年開催を見送っていましたが、昨年度から再開。今年は東北森林管理局秋田森林管理署の案内により、令和5年の豪雨により被災した仁別林道の災害復旧工事現場見学や、現在公開を見合わせている仁別森林博物館内の展示方法等について意見交換しました。秋田県拠点会議室に場所を移しての情報交換会では、災害復旧現場や各機関の取組について情報交換を行いました。今後も情報交換会を継続しながら、3機関の連携を深めていくこととしています。

|

|

|

| 災害現場を確認 | 仁別森林博物館内 | 各機関から情報提供 |

「朝ごはんモーニングキャンペーン」で朝食の大切さを呼びかけました(11月21日)

11月21日、秋田県や農業団体等で組織する「秋田県ごはん食推進会議」主催の「朝ごはんモーニングキャンペーン」がJR秋田駅で行われました。

このキャンペーンは米を中心とした日本型食生活の推進による米の消費拡大と、主に若年層の朝食の欠食防止を目的に、1999年から行っており、コロナ禍での中止もあったものの、今年で25回を数えます。

秋田県拠点からは推野地方参事官が参加し、関係者約45人とともに「毎日の朝食の大切さ」を呼びかけながら、通勤、通学途中のみなさんに新米のサキホコレで作ったおにぎりを手渡しました。

|

|

|

| 秋田県ごはん食推進会議のみなさん | おにぎりを手渡す推野地方参事官 | サキホコレのおにぎりは 3,500個が配られました |

男鹿に新拠点!無菌包装米飯工場が廃校を活用して誕生(11月19日)

株式会社ジャパン・パックライス男鹿(秋田県男鹿市野石)は、同市の旧野石小学校校舎を国の補助事業を活用して整備し、無菌包装米飯工場を完成させ、工場内で落成式を開催しました。

式には市内外から関係者(約60名)が出席し、テープカットの後、来賓として犬飼東北農政局次長が祝辞を述べました。

涌井代表取締役社長は、今回の米飯工場新設を「秋田県農業の再生、さらには日本農業の再生に向けた第一歩」と位置づけ、地域の活性化に貢献することを目指したいと話されていました。

|

|

|

| 挨拶をする涌井代表取締役社長 | 祝辞を述べる犬飼次長 | 涌井代表取締役社長(右から3人目)、 来賓によるテープカット |

|

|

|

| 工場の外観 | 衛生管理が行き届いた工場内 | 商品サンプル |

大館とんぶりについて意見交換を行いました(11月18日)

地理的表示保護制度(GI)に登録されている「大館とんぶり」の保護や再生産に関する現状と課題等について、大館とんぶり生産組合と大館市、JAあきた北の関係者と意見交換を行いました。昭和55年に95戸であった生産者も高齢化等により年々減少し、令和5年には僅か5戸となってしまったそうです。危機感を覚えた大館とんぶり生産組合では、これまで門外不出とされてきた製法を大館市内に限って公開したところ、新たに3戸の生産者が取り組み始めたとのことです。大館とんぶり生産組合からは、「生産者がとんぶり生産を継続していくためには、国や大館市からの支援が必要」、JAあきた北からは、「販路拡大と生産拡大は両輪。今後は、全国的知名度が低い大館とんぶりの知名度を上げる取組をして行きたい」との発言がありました。本年度、大館とんぶりの製造技術が国の登録無形民俗文化財に登録されるなど、明るい話題も多い「大館とんぶり」に注目です。

|

|

|

| 一同に会した意見交換会 | 大館とんぶりについて語る本間組合長 | 比内独鈷(とっこ)地区に広がる 大館とんぶりの原料となる ホウキギ畑(8月撮影) |

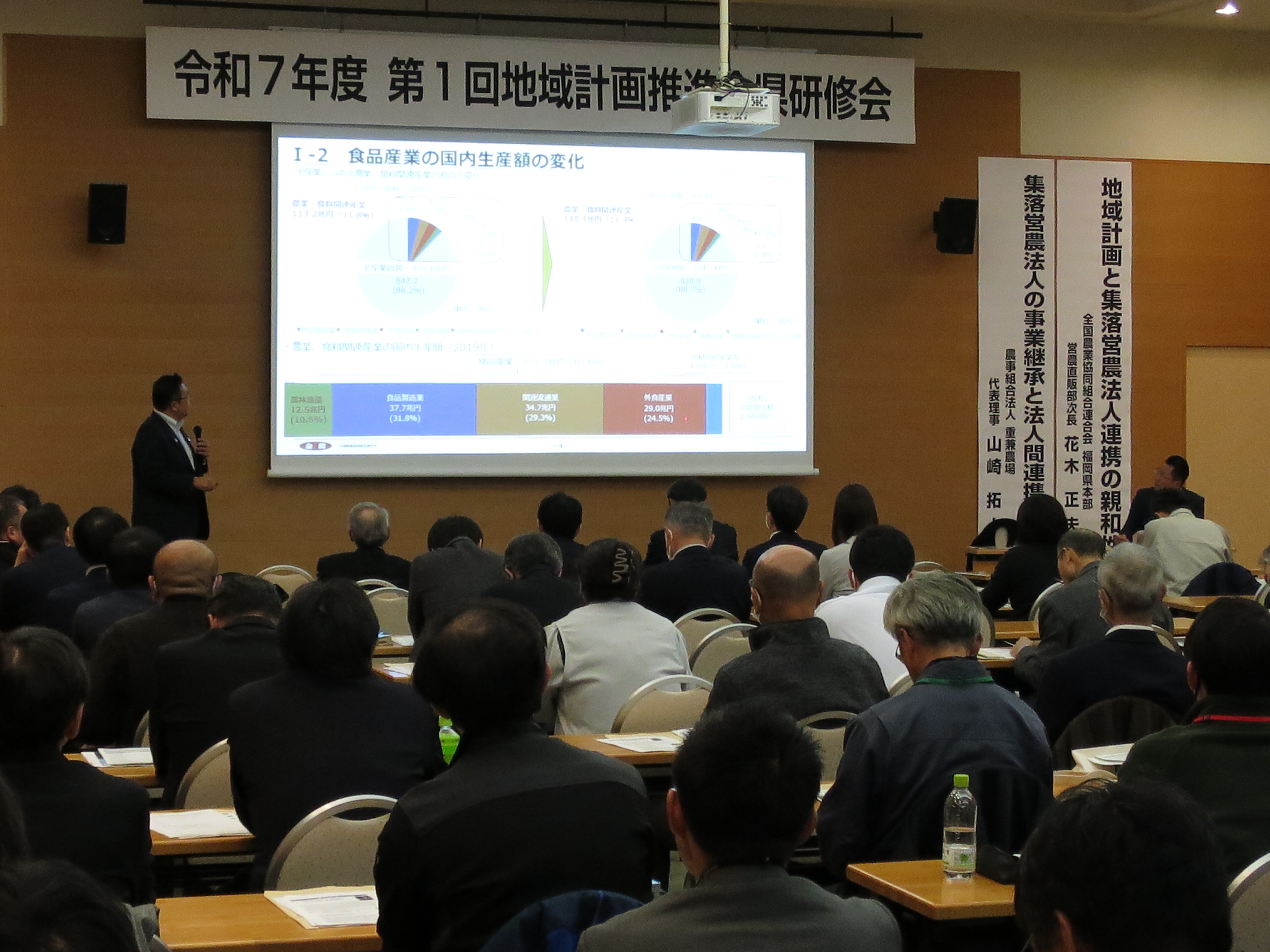

令和7年度第1回地域計画推進全県研修会に参加しました(11月17日)

秋田県農林水産部農林政策課主催の「令和7年度第1回地域計画推進全県研修会」が秋田市のプラザクリプトンで開催されました。

講演1では、「地域計画と集落営農法人連携の親和性」と題し、JA全農福岡県本部営農直販部次長 花木正夫氏が「集落営農の営農継続のため、農業法人間の協議を進めたことにより、連携が深まり将来的に持続可能な経営体の検討へ発展した。これまでの協議は、地域計画の策定とも親和性が高い内容である。」と話されました。また、講演2では、「集落営農法人の事業継承と法人間連携の取組」と題し、農事組合法人重兼農場(広島県東広島市) 代表理事 山﨑拓人氏が重兼農場の具体的取組から法人が抱える課題とその解決策についての事例が紹介されました。そのなかで、農業を職業にしたい若者の雇用対策として、「安定した収入と休みの確保、労働環境の整備が重要。」と話されました。

研修会には、県内各市町村や関係団体等約130人が参加し、それぞれの講演に熱心に耳を傾けていました。

|

|

|

| 主催者挨拶: 秋田県農林水産部農林政策課大友課長 |

〈講師〉(左) 花木正夫 氏 (右) 山﨑拓人 氏 |

熱心に耳を傾ける参加者 |

令和7年度秋田県農林水産フォーラムが開催されました(11月13日)

11月13日、秋田県主催による「令和7年度秋田県農林水産フォーラム」が秋田市で開催されました。

フォーラムでは、新たに農業士となられた方への認定証書授与が行われたほか、秋田県が策定する「ふるさと秋田農林水産ビジョン」の目指す姿の実現に向けて、産地、担い手及び農山漁村活性化の3部門で顕著な実績を上げている農林漁業者等に対し、「ふるさと秋田農林水産大賞」の表彰が行われました。また、大賞受賞者の中から、産地部門の「JAこまちネギ部会(湯沢市、羽後町、東成瀬村)」、担い手部門の「小田嶋潤平さん(横手市)」が農林水産大臣賞に選出され、推野地方参事官が表彰状を伝達しました。

その後、基調講演や事例報告、増田高校の生徒によるプロジェクト発表(※)が行われました。

秋田県の農林水産業をリードする関係者が一堂に会し、実り多きフォーラムとなりました。

(※)プロジェクト発表:生徒自らが課題を発見、解決方法を模索するプロジェクト学習について、成果や課題などを発表すること。(農業高校等の紹介[農林水産省ホームページ])

|

|

|

| ふるさと秋田農林水産大賞を 受賞したみなさん |

農林水産大臣賞を受賞した 「JAこまちネギ部会」(左) と「小田嶋潤平さん」(右) |

増田高校生によるプロジェクト発表 |

美郷町で6次産業化に取り組んでいる事業者と意見交換しました(11月12日)

大根を栽培し、6次産業化に取り組んでいる「すまっこふぁーむ」の梅川尚季氏は、製品のいぶり大根漬けにウイスキーを使ったり、ジャーキーのように乾燥させたものなど独自の製造方法を開発し、「Smoke Gakko」の商品名で販路拡大や売上向上に結び付けています。今後も、こだわりを持った製品づくりを意識し、売上を伸ばしていきたいと話してくれました。

|

|

|

| 製品の「Smoke Gakko」 | 経営状況や栽培の課題等について 意見交換する梅川氏(中央) |

加工施設 |

大仙市でトマトの栽培から搾汁加工、販売を行っている事業者と意見交換しました(11月12日)

合同会社ダイセン創農では、自社で栽培する加工用トマト(なつのしゅん)を主な原料とし、搾汁加工を行い、多種の野菜・果実ジュースを商品化し販売しています。販路拡大を目指し、海外への輸出にも積極的に取り組んでいます。また、加工所に併設された「FACTORY SHOP TOMATO」ではトマト使った商品の販売や軽食がテイクアウトできます。

事業統括責任の鈴木等氏は「トマトの品質にこだわっており、収穫適期には人手不足を補うために地域の中学校と連携し、収穫を手伝ってもらっている。収穫体験を通して、食べ物や農業に対する理解を深めてもらいたい。」との話がありました。

|

|

|

| 鈴木統括(左)と輸出の取組や 労働力確保等についての意見交換 |

なかせん道の駅構内にある加工所 | ガラス張りの窓から加工所内が 見学できます |

発祥から530年!室町時代から続く五城目朝市を訪問しました(11月2日)

11月2日、五城目町の朝市通りで全国朝市特産市、秋の朝市きのこまつり、併せて五城目町産業文化祭が開催されました。全国朝市特産市では、前日に当町で開催された第26回全国朝市サミット(※)の定期総会・交流会に参加した朝市団体が持ち寄った全国の特産品が並びました。五城目朝市は1495年(明応4年:室町時代)に始まったとされ、今年で530周年という長い歴史があります。当日は雨予報でしたが、すっきりとした秋晴れのもと、多くの来場者で賑わいました。会場では「だまこ汁」や「きのこ汁」などを買い求める客が長蛇の列をなしていました。

(※)全国朝市サミット:各地の朝市間の交流と活性化、地域振興を目的として全国各地で毎年開催

|

|

|

| 荒川滋 五城目町長 (開会セレモニーでの挨拶) |

多くの来場者で賑わう様子 | だまこちゃんが来場者をお出迎え! (五城目町観光PRキャラクター) |

第148回秋田県種苗交換会が開催されました(10月31日~11月4日)

10月31日から5日間にわたり、秋田県農業協同組合中央会主催による「第148回秋田県種苗交換会」が湯沢市で開催され、県内外から56万人(主催者発表)の来場がありました。開会式には永井東北農政局長が来賓として出席し祝辞を述べ、最終日の褒賞授与並びに閉会式には、犬飼東北農政局次長が出席、水稲や野菜など8部門の生産者に農林水産大臣賞の授与を行いました。

主会場の湯沢市総合体育館には「みどり戦略学生チャレンジ」について展示ブースが設けられ、県内8校の取組が紹介されました。

また、今年は6月、7月の水不足から一転、8月から9月にかけ度重なる大雨に見舞われた秋田県内でしたが、生産者の努力により、品質の高い農林産物1,096点が出品され、中でもより優れた農林産物を出品した生産者が農林水産大臣賞をはじめとした栄えある賞に輝きました。秋田県種苗交換会は日本最大級の「農の祭典」として、明治11年から戦時中やコロナ禍にあっても一度も休会することなく開催されており、秋田県民にとって一大イベントとなっています。

|

|

|

| 第148回秋田県種苗交換会開会式 | 開会式で祝辞を述べる 永井東北農政局長 |

農産物で表現した大会シンボルマーク |

|

|

|

| 出品物を見学する永井東北農政局長 (右から2人目) |

褒賞授与式で農林水産大臣賞を 授与する犬飼東北農政局次長(左) |

みどり戦略の学生チャレンジが紹介されました! |

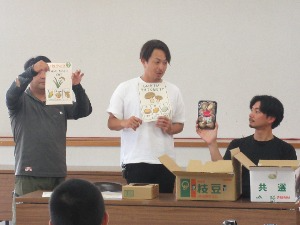

農福連携に取り組む法人を訪問しました(10月27、28日)

農福連携に取組んでいる、横手市のPilz株式会社(27日)、株式会社みずほライス(28日)、東成瀬村の株式会社風鈴(28日)を訪問しました。

Pilz株式会社では、令和6年8月に開設した就労継続支援B型施設に働く場を提供し、菌床しいたけ、昆虫、多肉植物を育てています。

株式会社みずほライスでは、水稲、菌床しいたけ、えだまめをスマート農業で栽培し、市内の就労継続支援施設と連携して働く場を創出し、「就職困難者と共に秋田の緑を守る」ことを目指しています。

高齢者福祉施設の株式会社風鈴では、高齢者が生きがいを持って暮らすため「農」を通じた福祉を実践し、農業法人の設立を計画しています。

|

|

|

| 施設の説明をする Pilz株式会社の畠山 琢磨代表(右) |

農福連携の取組みを説明する 株式会社みずほライスの熊谷 賢代表(中央) |

高齢者福祉施設を運営する 株式会社風鈴の佐藤 一人代表(中央) |

|

|

|

| カブトムシとクワガタの飼育ケース (Pilz株式会社) |

農福加工センターの精米施設 (株式会社みずほライス) |

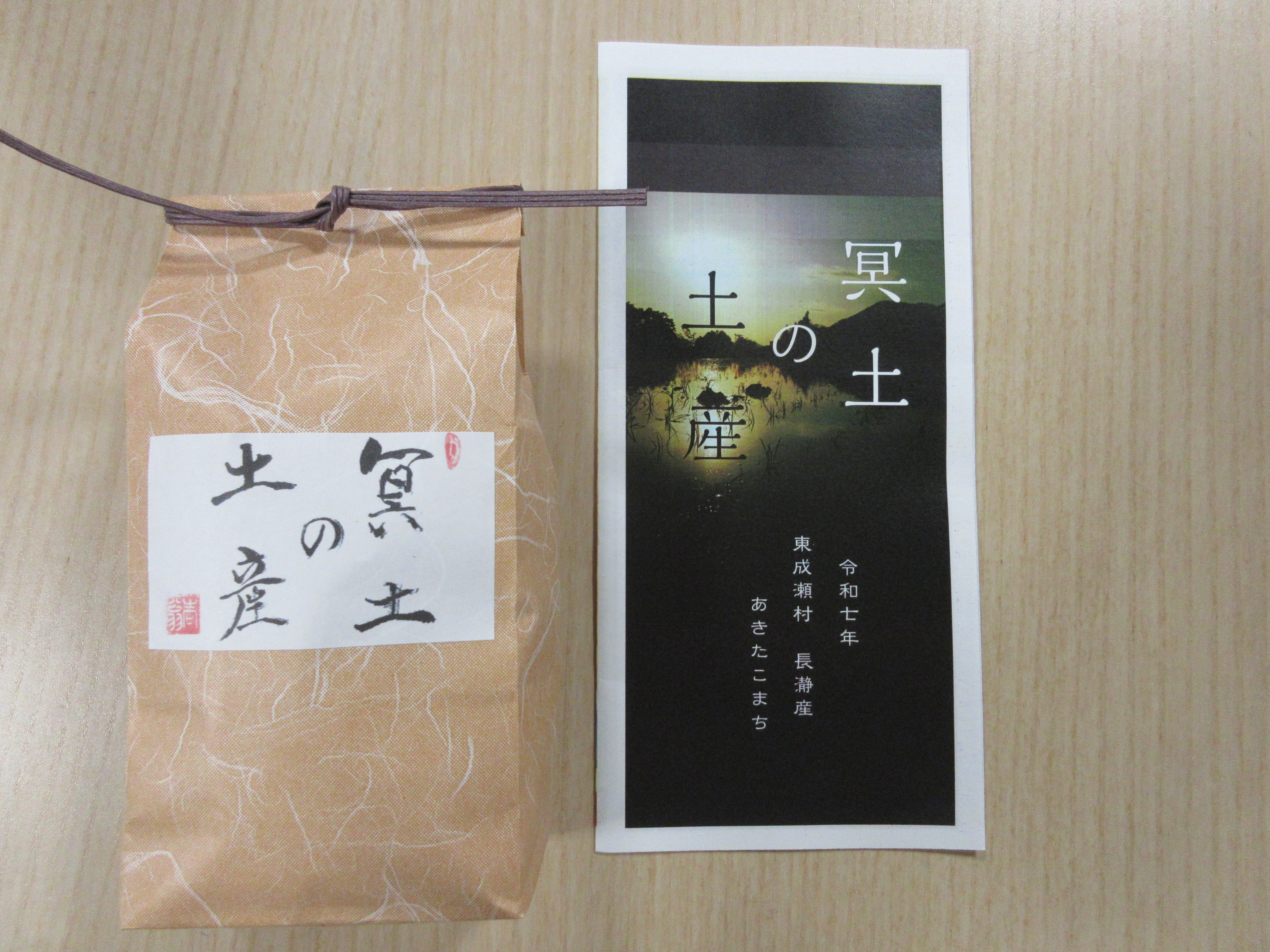

施設の利用者と職員が栽培した米「冥土の土産(めいどのみやげ)」 (株式会社風鈴) |

美郷町のイベント「美郷フェスタ」に出展しました(10月25日、26日)

美郷町で秋のイベント「美郷フェスタ2025」が「地域のふれあい」「交流の輪」をテーマに開催されました。

主会場となった美郷町総合体育館リリオスでは、美郷町産の農産物や農産加工品等の農産展に係る表彰や園児、児童による作品展、健康、福祉展のほか介護相談など多数のコーナーが設けられ、二日間で町内外から約8,000人(主催者発表)の来場者がありました。

秋田県拠点でもコーナーを設け、「ころころまるとさがす ちきゅうにいいいこと」や「ea TOHOKU Action」等のパネルを展示したほか、リーフレットを配布して来場者に環境にやさしい持続可能な消費について紹介しました。

|

|

|

| 展示パネルの前で足を止める来場者 (秋田県拠点のコーナー) |

美郷町産の農産物等が多数出品され、 優秀な出品者には賞が授与されました |

農産物等の受賞者を前に祝辞を 述べる松田知己美郷町長 |

あきた南白神 第4回農泊推進大会2025㏌藤里が開催されました!(10月23日)

農泊推進大会は、農山漁村に宿泊し、地域資源を活かした食事や体験を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」の推進を目的に全国の農泊関係者が集まり、毎年、この時期に情報交換や交流会を開催しています。4回目を迎える今年度は、ふじさと粕毛地域活性化協議会とNPO法人ふじさと元気塾が主催し、藤里町総合開発センターを主会場として約80名が参加して行われました。大会では、白神山地世界遺産センター(藤里館)の白鳥万里さんから世界遺産白神山地についての説明に続いて、一般社団法人日本ファームステイ協会代表理事の上山康博さんによる「農泊と地域イノベーション」と題した基調講演がありました。その後、パネルディスカッションが行われ、「農泊の魅力の発信とは」「インバウンドをどう地方に呼込むか」「10年後の農泊の姿をどう考えるか」など活発な討論が繰り広げられ、大いに盛り上がった大会となりました。

|

|

|

| 夏井副町長歓迎挨拶 | 小森ふじさと粕毛活性化協議会会長挨拶 | 白鳥氏による世界遺産白神山地の解説 |

|

|

|

| 日本ファームスティ協会上山代表理事の基調講演 | パネルディスカッション | 粕毛交流センターでの藤里町物産販売 |

男鹿市の大将梨園と意見交換を行いました(10月16日)

男鹿市中石(ちゅういし)地区で男鹿梨(日本なし)を栽培する「大将梨園」の藤原大将さんと意見交換を行いました。

藤原さんは高校を卒業後、秋田県果樹試験場で2年間の研修を経て、7年前に父である繁男さんの元で就農しました。梨園は藤原さんの祖父が約50年前に始め、3代にわたり徐々に面積を拡大していき、現在は地区内で最大規模となったそうです。

今後は改植や樹形の仕立てを工夫して生産量を増やしていきたいと語っていただきました。

|

|

|

| 藤原 大将さん (提供:藤原さん) |

青空の下で収穫作業 (提供:藤原さん) |

左から繫男さん、藤原さん、県拠点職員 |

美郷のきゅうり・菌床しいたけメガ団地を訪問しました(10月1日)

産地生産基盤パワーアップ事業等に係る現地調査で、施設きゅうり栽培((株)たかはし農舎:髙橋洋生代表取締役、(農)中野園:深沢靖代表理事)と菌床しいたけ栽培((農)ENEX de AGRI:細井友亨代表理事)に取り組んでいる美郷町の園芸等メガ団地を訪問しました。

たかはし農舎と中野園では、次代を担う農業者の育成を図るため新規就農者の研修生を受け入れ、栽培技術のみならず経営のノウハウについて学んでもらうとともに後継者の育成に取り組んでいました。

また、ENEX de AGRIでは、通常の菌床しいたけよりスーパー等での長期販売が可能な品種に特化し出荷することにより、他事業者との差別化を図り、収益性を向上させているとのことでした。

|

|

|

| 栽培技術等について説明する髙橋代表(中央) | メガ団地を整備した状況を説明する 深沢代表(右) |

地下水を活用したヒートポンプシステム等の説明をする細井代表(左)と従業員の伊藤エンジニア |

|

|

|

| たかはし農舎でSNSにアップしました | 中野園選果場内 | 菌床しいたけの通年栽培を行っているハウス内 |

八峰町で旬のなしが収穫期を迎えています(9月24日)

八峰町の元地域おこし協力隊の3名は、今年の3月に町内の笠原果樹園を名称そのままに第三者事業継承し、初めての収穫期を迎えました。約1.4ヘクタールの果樹園で、和なしや西洋なし、ぶどうを生産しています。今年のなしは、5月上旬の降ひょうや鳥害の影響での品質低下はあったものの、甘さ十分のなしに仕上がったそうです。園主の山田さんからは、「鳥害と併せて、温暖化の影響で発生する害虫対策が課題。広い果樹園を活用して、なしの収穫体験ができる観光果樹園に挑戦してみたい」と今後の取組等についてお話しいただきました。

|

|

|

| 実り豊かな和なし(豊水) | (左)園主の山田 勝さんとメンバーの2人 | ひとつひとつ丁寧に収穫された西洋なし(日面紅) |

白神山地の麓で、化粧品の原料となる植物の研究、栽培とワインの醸造が行われています(9月19日)

中山間地域における企業参入事例の現地調査のため、農村振興局農村政策部(河村仁部長)と、藤里町の株式会社アルビオン白神研究所(小平努所長)を訪問しました。株式会社アルビオンは、化粧品づくりに欠かせない水にこだわり、日本中の名水を探し求めていた時に出会ったのが「白神山水」。

藤里町の協力もあり、2010年に白神研究所を開所しました。研究所では、植物由来の化粧品原料の研究、開発を行いながら、原料となる植物の栽培も行っています。また、藤里町特産のワイン用ぶどう「ヤマ・ソービニオン」の栽培を絶やさぬよう担い手不足となっていたぶどうの栽培を引き継ぎ、化粧品原料への応用を研究。残さとなる果汁の利用のためにワイナリーを建設し、「白神山地ワイン」を復活させました。なお、使用する電力は100%県内の水力発電で賄っており、CO2排出削減にも努めています。小平所長は「地域が元気にならないと企業も元気にならないし、企業が元気じゃないと地域も元気にならない。我々のことをもっと知ってもらうため、そして、地域を元気にするため、町や県のイベントに積極的に参加して行きたい。」と熱い想いを話していただきました。

|

|

|

| 意見交換の様子 小平所長(左)と河村部長(右から2人目) |

植物バイオテクノロジー研究室 | 収穫した植物の乾燥場 |

|

|

|

| 化粧品原料に使用されているシャクヤクの畑 | 発酵タンクの説明をする小平所長(左) | 白神山地ワインの原料「ヤマ・ソービニオン」の畑 |

鹿角市で桃の収穫が最盛期を迎えています(9月3日)

鹿角市で、水稲と桃を生産する奈良一平さんの桃畑では、収穫作業が本格化しています。今年の桃は、少雨や高温の影響で例年よりも少し小ぶりですが、糖度の高い桃に仕上がったそうです。また、クマによる食害防止対策も欠かせないとのことです。奈良さんからは、「これからは、水稲生産をメインとした法人化を考えている。植樹から35年以上経過している桃の木は、改植を行い、品質にこだわりながら生産を続けていきたい。」と今後の経営について話していただきました。

|

|

|

| 奈良 一平氏 | 収穫間近の桃 | 鳥獣害から桃を守るための電気柵 |

ふじさと粕毛地域活性化協議会から農村RMOの取組についてお話を伺いました(9月2日)

ふじさと粕毛地域活性化協議会(事務局:特定非営利活動法人ふじさと元気塾 藤原弘章理事長)は、農村型地域運営組織(農村RMO)に取り組み、3年目を迎えました。この日は、空き家を活用した宿泊施設の整備や農家民宿の運営、クマによる被害防止のための監視カメラシステムの導入等についてお話を伺い、現地を見学しました。今後について藤原理事長からは、「経営者の高齢化に伴う農家民宿の存続や監視カメラシステムの精度向上等の課題をクリアして、地域が元気になれば」と話していただきました。また、令和7年10月23、24日に藤里町で、農泊地域の課題解決に向けたネットワークを推進する「第4回農泊推進大会2025in藤里」が開催されるそうです。(「第4回農泊推進大会2025in藤里」の申込は、8月31日で締め切りました。)

|

|

|

| 藤原理事長(右奥) | 個性的な民宿が建ち並ぶ「粕毛はなの民泊通り」を案内してもらいました | クマ出没を監視しているカメラの設置場所を見学 |

「オーガニックフェスタinあきた2025」に参加しました(8月24日)

16回目の開催となった「オーガニックフェスタinあきた2025」に参加しました。フェスタは、8月17日に秋田駅前大屋根通りとアゴラ広場を、24日にあきた芸術劇場ミルハスと秋田市文化創造館を会場に開催されました。有機農法や自然農法で育てられた野菜や果物、それらを原料に作られたパンやお菓子などの展示販売のほか、農民アンサンブルによるコンサートや自然農法に取り組む生産者のトークショーなど多くの催しが行われました。朝から家族連れなど多くの方が来場し、出展者から説明を受け商品を真剣に選ぶ様子から、食品の安心・安全に対して関心の高さを伺い知ることができました。秋田県拠点では24日のフェスタに参加し、「ころころまるとさがす ちきゅうにいいこと」、「eaTOHOKU Action」の2つのパンフレットを持ち込み、環境にやさしい持続可能な消費について紹介しました。農林水産省の取組を多くの方に知っていただく良い機会となりました。

|

|

|

| フェスタの開会を告げる横断幕 | 来場者で賑わう会場 | 東北農政局のブース |

由利本荘市の花き農家と意見交換を行いました(8月19日)

由利本荘市大内地区で小ぎくを生産する「おおうち小菊ヴィレッジ」の金子弥生さんと意見交換を行いました。金子さんは、秋田県の「未来農業のフロンティア育成研修」を修了し、3年前に農地を借りて就農しました。新しく農業を始める人からは、「地域農業の担い手になる」や「農地を守る」といった使命感のようなものを感じることが多いそうですが、ご自分は、ただ「きくの栽培が好きだから」、「農作業が楽しいから」農業を始めたのだそうです。今は農地の拡大よりも、単位当たりの収量を増やすため技術の習得や土地に適した品種選びに熱心に取り組んでいます。肩肘を張らずに、80歳になっても農業を続けて、年金に頼らない生活をすることが目標だと話してくださいました。

|

|

|

| 「農業は楽しい」と話す金子さん | 出荷目前の小ぎく | 秋彼岸用のほ場で県拠点職員と |

秋田県の輸出産地推進フォーラムが開催されました(8月8日)

秋田県が令和7年8月8日に開催した「輸出産地推進フォーラム」に参加しました。フォーラムは、「秋田県産農畜産物輸出促進協議会」の設立総会に併せ、輸出拡大に向けた産地の意識醸成を目的に開催され、秋田県内から多くの関係者(自治体・JA・農業法人等約130名)が参加しました。基調講演では、アクセンチュア株式会社プリンシパル・ディレクター 小栗史也氏が「1億人ではなく100億人を見据えた農林水産業へ」と題し、様々な角度から秋田県産農畜産物の輸出の可能性について話されました。また、事例紹介では(ア)秋田牛輸出コンソーシアム会長 土田正広氏が「秋田牛の販売拡大と輸出の取り組み」、(イ)詩の国秋田株式会社代表取締役社長 伊藤晋宏氏が「詩の国秋田株式会社の取り組みについて」、(ウ)宮城大学准教授 兼田朋子氏が「青果物の海上輸出を支えるポストハーベスト技術」と題し、これまでの取り組みや課題等について報告がありました。農畜産物の輸出には、行政の関わりや商社コンサルタントの活用が必要であること、青果物の特徴に応じた品質保持が必要であることを学ぶ良い機会となりました。

|

|

|

| 主催者の挨拶をする秋田県農林水産部長 | 〈基調講演〉アクセンチュア株式会社プリンシパル・ディレクター 小栗史也氏 |

講演を熱心に聞き入る参加者 |

|

|

|

| 〈事例紹介〉 秋田牛輸出コンソーシアム会長 土田正広氏 |

〈事例紹介〉 詩の国秋田株式会社代表取締役社長 伊藤晋宏氏 |

〈事例紹介〉 宮城大学准教授 兼田朋子氏 |

JA秋田やまもと主催の食育イベントが開催されました(8月1日、5日)

JA秋田やまもとでは、地域の食と農業への関心を育むため、管内の園児や小中学生を対象に食育に関する取組を行っています。今回は、「作って学ぼう日本の食と農」と題し、三種町のJA秋田やまもと本店(8月1日)と八峰町の峰栄館(8月5日)の2会場に合わせて小学生16名が参加しました。当日は、「地域の農産物の特徴や育て方」や「美味しい野菜の秘密と金融機関」について学習した後、夏野菜カレーとフルーツゼリーの調理と試食等を行いました。JA秋田やまもとが主催する食育イベントは、参加者からも「次回が楽しみ」という好評の声が多く、これからも野菜の収穫体験やそば打ち体験等、子どもたちが楽しく食と農業について学べるイベントを計画していきたいとのことでした。

|

|

|

| 地元野菜の説明を熱心に聞く子供たち(三種町) (提供:JA秋田やまもと) |

慣れない包丁さばきで下ごしらえ(三種町) (提供:JA秋田やまもと) |

万華鏡の工作にも挑戦(三種町) (提供:JA秋田やまもと) |

|

|

|

| JA秋田やまもと青年部による地元野菜についての勉強会(八峰町) | クイズ形式の勉強会は大盛況(八峰町) | デザート作りも真剣そのもの(八峰町) |

「ころころまるとさがすちきゅうにいいこと」が紹介されました(8月4日)

秋田県内で環境カウンセラーとして活動をしている朝倉孝子さんが、秋田市の桜児童館で「お話会」を行い、夏休み中の子供達に「ころころまるとさがすちきゅうにいいこと」を紹介しました。朝倉さんはボランティアで、環境に関する児童向けの絵本等の読み聞かせを不定期に行っており、環境保護の大切さを子供達に伝えています。今回、児童館に集まった多くの子供達のうち、お話会には小学校低学年の15名が参加。朝倉さんは「のこりものがたり」と「ころころまるとさがすちきゅうにいいこと」を読み聞かせました。子供達は「うちでも野菜の皮をたくさん捨てている!」「お米知ってる!」などと声を上げ、夢中になってお話を聞いていました。最後に「みっちゃんステッカー」を受け取り、大喜びの子供達でした。

|

|

|

| お話会が始まりました! | ころころまるに夢中 | 環境カウンセラーの朝倉孝子さん |

秋田市の新政酒造株式会社と意見交換を行いました(7月24日)

新政酒造株式会社では、秋田市の中山間地域に位置する鵜養(うやしない)地区で無肥料及び期間中は農薬不使用で酒米(酒造好適米)を栽培し、自社の酒造原料に使用しています。環境負荷を低減する水稲栽培を実践していることから「みどり認定」の申請を行い、令和6年4月に秋田県知事の認定を受けました。また、令和5年に同地区で自社原料乾燥所が稼働しました。

令和5年7月の豪雨で地区を流れる岩見川の増水により用水路の一部が損傷しましたが、復旧工事が進んだ今年は計画どおりに作付けができたそうです。また、栽培技術の向上により酒米の収穫量は近年増加しており、今年も収穫量を増やすため除草作業などに力を入れているとのお話がありました。

|

|

|

| (左から)菊地さん、加藤部長、荒川主任、県拠点職員 | 鵜養地区 (河辺へそ公園から撮影) |

新政酒造株式会社のほ場 |

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画認定証の授与を行いました(7月24日)

秋田県内で初めて「スマート農業技術活用促進に基づく生産方式革新実施計画」の認定を受けた湯沢市の株式会社相川ファームに、秋田県雄勝地域振興局で、認定証の授与を行いました。

認定された実施計画は、水稲において栽培管理システムの活用とシステムからのデータをJAと共有し、データを比較して次年度の可変施肥等に活かし、生産性の向上を図るものです。相川ファームの菅忠一郎代表取締役は「これからの稲作は経験値も大事だが、スマート農業技術を活用し、新規就農者でも迷わず働ける環境を作ることが事業者にとっていちばん大事である。」と話されました。

|

|

|

| 認定証授与 | (左から)秋田県農林水産部大友農林政策課長、菅代表、推野地方参事官 | 今後の抱負を語る菅代表 |

大潟村若手農業者と東北農政局若手職員が意見交換を行いました(7月16日~17日)

大潟村において、若手農業者11名と東北農政局の若手職員11名が意見交換を行いました。

今年で5回目を迎える当意見交換は、4年前、大潟村議会議長から東北農政局に対し「大潟村と東北農政局の若者同士で将来の農業などについて話をする機会を設定してほしい。」という要望があり、令和3年から毎年行っています。今年は、前段に若手農業者の方の御協力により、格納庫やほ場を見学させていただき、日頃の作業や栽培方法等についてお話を伺いました。大潟村役場の会議室で行われた意見交換では、東北農政局若手職員から業務内容や入省のきっかけを、農業者から農政に対する質問や国に望むこと等、活発な意見交換が行われました。

大潟村干拓博物館と大潟村カントリーエレベーターの見学、さらに八郎潟地区国営かんがい排水事業関連施設の見学も行い、大潟村への理解を深めた2日間でした。

|

|

|

| 集合写真 | 小澤副村長から情報提供いただきました | 1回40分の意見交換を2回行いました |

|

|

|

| 大潟村干拓博物館でボランティアの松崎さん(右)から大潟村の歩みを説明していただきました! | 東洋一のカントリーエレベーターと言われる株式会社大潟村カントリーエレベーター公社の施設を見学 (円はサイロと同じ大きさ) |

防潮水門 |

大館市で農業の先進技術と市場動向セミナーが開催されました(7月15日)

大館市認定農業者の会主催による農業の先進技術と市場動向セミナーが開催されました。当日は、生産者をはじめ秋田県や大館市などの行政機関関係者、農業資材関連メーカー、食品事業者など県内外から100名を超える参加者で会場が埋め尽くされました。

基調講演では、東北農政局生産部園芸特産課成田輸出産地サポーターが「輸出をめぐる状況について」と題し、また、経営・事業支援部輸出促進課島本輸出産地サポーターが「東北農政局輸出促進に係る取組について」と題し、フードマーケットの大きな可能性や農産品の輸出に対する事業者等への支援策を分かりやすく説明されました。

会場からは、「GIを取得している『とんぶり』の輸出への見通しが知りたい。」や「輸出を行う場合の手続きをサポートしてくれるところはどこか。」などの質問が出され、有意義な講演となりました。

|

|

|

| 開会のあいさつを行う大館市認定農業者の会会長 | 基調講演を行う成田、島本両輸出サポーター | 講演を熱心に聞く参加者の皆さん |

秋田市の農事組合法人種沢ファームと意見交換を行いました(7月10日)

秋田市雄和(ゆうわ)種沢地区で水稲や大豆などを生産する農事組合法人種沢ファームを訪問し、加藤善隆代表理事と意見交換を行いました。地区で暮らす人のほとんどが高齢者であることに加え、若い後継者がいないことなどを背景に将来を見据えて平成16年に法人化しました。加藤代表は3代目の代表を務めています。有機肥料にこだわり、環境に配慮した作物づくりに取り組んでいます。また、昨今の厳しい暑さに対応するため、就業時間を2時間前倒しするなど、従業員が働きやすい環境づくりを行っています。意見交換後には、ほ場で作物の生育状況について説明をしていただきました。

今後は、若い人が持続して農業ができる環境整備をしていきたいとのことです。

|

|

|

| 法人経営について話す加藤代表 | 水稲の生育状況を説明する加藤代表(右) | 自動操舵システムを用いて播種された大豆 |

秋田内陸線の車窓から田んぼアートが見頃を迎えました(7月10日)

秋田県北秋田市の鷹巣駅から仙北市の角館駅を結ぶ秋田内陸線沿いで、2012年から始まった田んぼアートの取組が今年で14年目を迎えました。カラフルな稲で絵を浮かび上がらせる田んぼアートは、秋田内陸線の車窓から一番綺麗に見えるようにつくられており、8月下旬まで5箇所の田んぼで楽しめます。また、週末に自然豊かな風景と田んぼアートが楽しめる観光列車を運行するなど各種イベントも企画されています。秋田内陸線沿線の夏の風物詩を是非、車窓からご覧になってみてはいかがでしょうか。

|

|

|

| (1) 縄文小ケ田駅ホーム | (2) 阿仁前田温泉駅~前田南駅間 | (3) 小渕駅~阿仁合駅間 「クレヨンしんちゃん家族都市プロジェクト」 (C)U/F・S・A・A |

|

|

|

| (4) 上桧木内駅ホーム | (5) 角館駅~羽後太田駅間 (提供:北秋田市内陸線再生支援室) |

秋田内陸線車両 |

秋田市の農業法人と意見交換を行いました(7月7日)

秋田市金足地区で水稲や大豆などを生産する株式会社かなあし農園の小野基代表取締役と意見交換を行いました。

小野代表は父親の代から始めた農業を引継ぎ、平成31年2月に法人化しました。従業員は雇用していませんが、人手のかかる5月から6月は息子さん夫婦の協力を得て農作業をこなしているそうです。今年の2月には、令和6年度秋田市農業大賞(経営体部門土地利用型の部)を受賞しました。小野代表からは「特に変わったことをしているわけではないが、土づくりを大切にしてきている。」とのお話がありました。

また、小野代表は周囲で耕作が難しくなった田んぼを引き受けるなど、これからも精力的に農業をやっていきたいとのことです。

|

|

|

| 小野代表(右)と県拠点職員 | 小野代表と相棒のトラクター | 株式会社かなあし農園のほ場 |

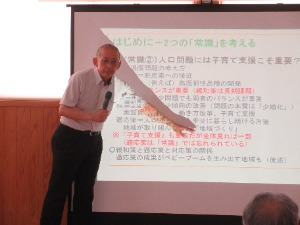

ふじさと粕毛地域活性化協議会主催の講演会に参加しました(7月1日)

ふじさと粕毛地域活性化協議会では、令和5年度から農村RMO形成推進事業を活用し、外部から講師を招いて、地域の課題解決に資する講演会を開催しています。今回は、小田切徳美明治大学農学部教授を迎え「地域再生の道~にぎやかな過疎をつくる~」と題して講演会が開催されました。講演会には、地域住民の他、秋田県や藤里町、農村RMO事業に取り組む他の町からの参加もあり、熱心に耳を傾けていました。講演後の意見交換では、参加者から、活性化推進に当たっての留意点や課題解消に向けたヒント、優良事例の紹介など様々な質問があり、とても有意義な時間となっていました。

|

|

|

| 小田切教授の講演 | 熱心に受講する参加者 | 講演終了後の意見交換 |

秋田県立農業科学館のバラフェスタ2025(6月19日)

「バラフェスタ2025」(6月7~22日)開催中の秋田県立農業科学館を訪問し、齋藤シニアエキスパートからお話を伺いました。バラフェスタは毎年開催されており、今年は昨年に引き続きABS秋田放送と協力し「グリクラパーク」を土日に開催。週末には3,000人を超える方々が来場したそうです。

9ヘクタールの敷地の一角にある花壇広場には、200種類、300株のバラが植えられており、ちょうど満開となっていました。バラ以外にも美郷町から提供されたラベンダーや、果樹園、樹木園、熱帯温室等でたくさんの植物が観賞できます。

農業科学館では、研究機関の紹介展や、仙北平野の農業用水解説模型が展示されているほか、ガーデニングやフラワーアレンジメント等の体験型の企画もあります。9月の「オータムフラワーフェスタ」では、秋に咲くバラとダリアとのコラボが楽しめるそうです。是非一度足を運んではいかがでしょうか。

展示イベント情報はこちら→ https://www.obako.or.jp/sun-agrin/#event

|

|

|

| 花壇広場(バラ園) | 美郷町提供のラベンダー (紫色:濃紫早咲、白色:美郷白華) |

館内を案内していただきました! |

アースデイ能代~高校生が環境に優しい野菜栽培に取り組む~(6月16日)

アースデイ能代は、秋田県能代市の高校生が主体となって、地球環境や持続可能な開発目標(SDGs)について考える活動を始め、今年で4年目を迎えます。これまでペットボトルの回収、フードドライブ、海岸の清掃、未利用魚の加工(缶詰・レトルトパウチ)などの取組を行っています。今年から新たに、家庭から出る生ごみを堆肥化して、環境に優しい野菜の栽培に取り組みます。この日、梅雨の晴れ間に高校生4人が、能代市轟地区の畑でハックルベリー、落花生、赤しその苗の定植作業を行いました。秋には、轟保育園の園児とともに収穫祭を予定しているそうです。

|

|

|

| 地域の方から作業の手順を聞いています | 落花生の定植 | 定植後の水やり |

日本政策金融公庫秋田支店との令和7年度業務推進会議を開催しました(6月13日)

日本政策金融公庫秋田支店と県内農業の課題解決に向けた令和7年度業務推進会議を開催しました。

日本政策金融公庫秋田支店からは、令和6年度の業務実績や各種重点取組事項等について説明いただき、当拠点からは、新たな食料・農業・農村基本計画の概要説明、統計データ分析支援チームの紹介、令和7年産に向けた水田農業の取組方針について情報提供を行いました。

意見交換では、政策金融公庫によるみどり認定への融資支援が措置されているため、秋田県と他県の認定状況について質問がありました。当拠点からはグループ申請による認定が行われると件数が増加、秋田県でも令和7年産からサキホコレが全量特別栽培に切り替わり、今後認定の件数が増えることを期待していると説明。また、みどり認定については更なる行政支援をお願いしたいと要望がありました。

|

|

|

| 日本政策金融公庫の皆さん (中央:鈴木事業統轄) |

挨拶をする推野地方参事官 | 日本政策金融公庫の皆さんと 推野地方参事官(左) |

由利本荘市とにかほ市の女性農業委員が合同で研修を行いました(6月6日)

現在、由利本荘市では女性の農業委員3名、農地利用最適化推進委員3名、にかほ市でも女性の農業委員4名が活動しています。今回は由利本荘市の女性農業委員とにかほ市の女性農業委員が合同で研修を行い、総勢12名の女性農業委員等が集まりました。にかほ市で花苗を栽培している渡辺農園の施設見学を行ったあと、お互いの農業委員会の活動や悩みについて語り合いました。参加した農業委員からは「女性の農業委員はまだまだ少ないので、今回は意見交換ができて良かった。今後の農業委員の活動に活かしていきたい。」とのお話がありました。

なお、由利本荘市農業委員会では、事務局の女性職員1名を加えた女性7名で令和6年1月に「ゆりほん農委レディース7」を立ち上げ、農業委員会の仕事や活動について情報発信をしています。

|

|

|

| 熱心に説明を聞く参加者の皆さん | 渡辺農園のハウス前で記念撮影 | 和やかな雰囲気の意見交換 |

令和6年度「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」(GAP部門)の東北農政局長賞の授与を行いました(6月5日)

本賞の授与は秋田県雄勝地域振興局において行いました。

推野地方参事官からお祝いの言葉と表彰状の授与のあと、受賞者の株式会社そば研と雄勝地域振興局幹部を交え、意見交換を行いました。

株式会社そば研の藤原洋介代表取締役から「東京オリンピック・パラリンピックにそばを提供するため、食材調達基準としてGAP認証が要件となっていたことから、JGAPを取得した。」と認証取得の経緯や、「生産工程管理を行っていることから、製品に対するクレーム対応の際、迅速な原因追及ができた。」と認証取得の効果を語っていただきました。

|

|

|

| 出席された方々と記念撮影 | (左から)株式会社そば研の渡部さん、 藤原代表 |

意見交換の様子 |

秋田市のダリア農家と意見交換を行いました(5月28日)

秋田市雄和地域でダリア栽培に取り組む杉山正彦さんと意見交換を行いました。

杉山さんは秋田市総合振興公社を定年退職後、「自分はまだ働ける」と思い、自宅近くの農業法人(秋田市)のほ場を借りてダリア栽培を始めました。今年で就農から10年となりますが、満足した花ができるようになるまでは4、5年程度かかったそうです。昨年開催された第147回秋田県種苗交換会では、杉山さんが栽培した秋田県オリジナル品種の「NAMAHAGE MOMO」が秋田魁新報社賞・秋田県知事賞・1等賞を受賞しました。

また、杉山さんはダリア栽培のほかに水稲栽培にも取り組んでおり、周囲で耕作が難しくなった田んぼを引き受けるなど、今後も自分が動ける間は農業を続けていきたいとのことです。

|

|

|

| ダリア栽培について話す杉山正彦さん | NAMAHAGE MOMO (提供:杉山さん) |

杉山さん(右)と県拠点職員 |

「つなぐ棚田遺産」に認定されている藤里町横倉の棚田で田植え体験に参加しました(5月25日)

白神ぶなっこ教室(佐尾和子代表)は、横倉の棚田の保全を目的に棚田オーナー制度の取組を始めて、今年で15年目を迎えました。田植え体験では、棚田の一筆に、参加者12名が手作業であきたこまちRの苗を植えました。関東からの参加者は、「藤里町の自然と白神ぶなっこ教室のメンバーと再会することが、毎回楽しみ。」と体験イベントの魅力について話していただきました。黄金色の稲穂へと成長した実りの秋が心待ちとなる1日になりました。

|

|

|

| 作業の説明を行う棚田所有者の市川さん(右) | 田植えスタート! | 田植え終了後の記念写真 |

秋田県立大学で「みどり戦略」と「農林水産統計データの活用」について意見交換を行いました(5月19日)

秋田県立大学本荘キャンパスを訪問し、システム科学技術学部経営システム工学科の星野満博准教授、荒谷洋助助教、学生5名とみどりの食料システム戦略や農林水産統計データの活用等について意見交換を行いました。

出席した学生からみどりの食料システム戦略に関しては、「環境に配慮した商品にラベルを表示する『見える化』の取組に興味を持った。今後、この取組が消費者の購入意欲や購入量を高めていくことに寄与していくのか関心がある。」との感想をいただきました。また、農林水産統計データの活用に関しても、学生から「データがとても整理されおり、今後も研究に活用していきたい。」とのお話がありました。

|

|

|

| 説明する県拠点職員 | ご意見をいただいた星野准教授 | ご質問をいただいた学生の皆様 |

三種町でスマート農業実演会が開催されました(4月22日)

三種町農業再生協議会主催によるスマート農業実演会が開催されました。当日は天気に恵まれ、春作業の合間をぬって、町内生産者約50名が実演ほ場に集まりました。

近年急激に高騰している資材費等の影響を受け、農業全般で省力化・低コスト化が求められているなか、三種町では、情報通信技術を活用した自動操舵技術等の更なる利用拡大を目的に今年3月にRTK基地局を設置し、生産者の方々が無償で利用できる環境を整備しました。

今年の実演は、RTK後付装置を用いたトラクターでの耕起作業や畔塗作業、ドローンによる薬剤散布のデモンストレーションを行いました。食い入るように実演作業を見学しつつ、メーカーに細かく質問していた参加者の姿が印象的でした。

|

|

|

| 説明を熱心に聞く参加者の皆さん | 散布実演用ドローン | ドローンの操作実演 |

|

|

|

| キャビン上部の後付けGSSアンテナ | 自動操舵による耕起作業実演 | 自動操舵による畔塗作業実演 |

過去の秋田フォトレポート

| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |

お問合せ先

秋田県拠点〒010-0951 秋田県秋田市山王7丁目1-5

代表:018-862-5611