秋田フォトレポート(令和5年度)

令和5年度

| [ 5年4月分 ] | [ 5年5月分 ] | [ 5年6月分 ] | [ 5年7月分 ] | [ 5年8月分 ] | [ 5年9月分 ] |

| [ 5年10月分 ] | [ 5年11月分 ] | [ 5年12月分 ] | [ 6年1月分 ] | [ 6年2月分 ] | [ 6年3月分 ] |

新着情報

- ヤマドリの繁殖の担い手を目指しています(3月12日)

- 環境負荷低減の「見える化」に取り組む(農)中仙さくらファームと意見交換を行いました(3月8日)

- JAあきた白神農業政策確立集会で「食料・農業・農村基本法の見直しについて」講演を行いました(3月5日)

- 第32回秋田県優良水稲種子生産共励会で東北農政局長賞を授与しました(3月4日)

- もみ殻ボイラー導入により県北の農業の可能性を拡大しています(3月4日)

ヤマドリの繁殖の担い手を目指しています(3月12日)

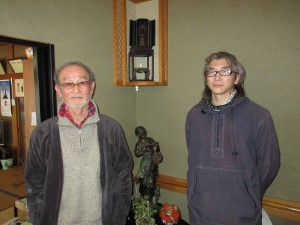

3月12日、湯沢市のヤマドリ育成業者 近藤 勝己(こんどう かつみ)さん並びに近藤さんの後継者を目指している藤森 広大(ふじもり こうだい)さんと意見交換を行いました。

秋田県の県鳥であるヤマドリは狩猟対象としても人気が高く、県は種の保存や資源確保等を目的にヒナの放鳥を行ってきました。しかし、ヒナを出荷する育成業者が高齢で相次いで引退したことから、平成19年度から近藤さんが県内で唯一の担い手となっていました。そのような中、元々鳥類の飼育に興味があった藤森さんが県から推薦を受け、令和5年4月から近藤さんの下で、人工授精の技術やふ化後のヒナの育成などを学んでいます。

お二人は、「ヤマドリは稲庭うどんのつゆのダシに用いるとより味に深みがでるため、将来は食用としての販路確保も期待している。」と話しておりました。

|

|

|

| 近藤 勝己さん(左)と藤森 広大さん | 生後約10ヶ月の成鳥のヤマドリ(オスの種鳥) | ヤマドリを抱く藤森さん |

環境負荷低減の「見える化」に取り組む(農)中仙さくらファームと意見交換を行いました(3月8日)

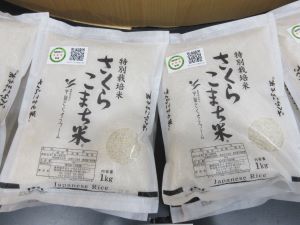

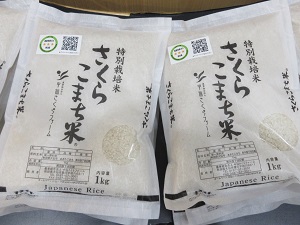

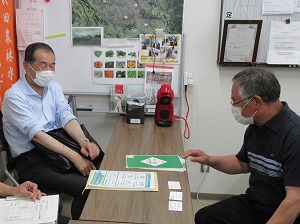

3月8日、大仙市の農事組合法人 中仙さくらファームを訪問し、「令和6年産米の需要に応じた生産・販売」や「みどりの食料システム戦略」等について意見交換を行いました。

同ファームは、特別栽培米の主食用米のほか、輸出用米、大豆、りんどう、ぶどう、水耕栽培のレタス等を生産しています。

また、令和5年産米で環境負荷低減の「見える化」の販売実証に取り組まれ、首都圏のおむすび専門店への出荷のほか、地元の農産物直売所でも販売しており、環境にやさしい農業を実践しています。

農産物の環境負荷低減の「見える化」 に関する情報は、農林水産省ホームページにて随時更新しています。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

|

|

|

| 中仙さくらファームの事務所での意見交換 | 代表理事 田村 誠市 氏(左)と理事 田村 成久郎 氏 | 「見える化」シールが貼られた中仙さくらファームのお米 |

JAあきた白神農業政策確立集会で「食料・農業・農村基本法の見直しについて」講演を行いました(3月5日)

3月5日、能代市内において、JAあきた白神主催の「令和5年度農業政策確立集会」が開催され、傘下組合員やJA関係者など約90名が参加しました。本集会は、昨今の農業情勢や地域農業の現状について、管内関係者との情報の共有化を目的に毎年開催されています。今年度は、JAあきた白神から情勢報告が行われた後、東北農政局 林田企画調整室長が「食料・農業・農村基本法の見直しについて」と題して講演を行いました。農政の根幹となる「食料・農業・農村基本法」の見直しに関する話題であることから、参加者の皆さんは、真剣な眼差しで聴いていました。

|

|

|

| 農業政策確立集会会場 | 主催者あいさつをする 工藤代表理事組合長 |

講演する林田企画調整室長 |

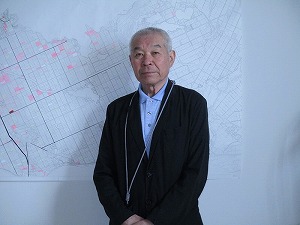

第32回秋田県優良水稲種子生産共励会で東北農政局長賞を授与しました(3月4日)

3月4日、秋田県JAビル(秋田市)で令和5年度第三次あきた売れる米づくりランクアップ運動並びに第32回秋田県優良水稲種子生産共励会褒賞授与式が行われ、田口地方参事官が出席し祝辞を述べました。

第32回秋田県優良水稲種子生産共励会(秋田県産米改良協会主催)では、各JAから推薦された45点の出品材を対象に、1)ほ場確認、2)発芽率や整粒歩合などの生産等基準検査、3)生産量や農産物検査結果の確認などのその他審査を行い、優秀賞(5点)、奨励賞(5点)が優良種子生産者として表彰されました。

また、優秀賞を受賞された三浦 昭司(みうら しょうじ)さん(秋田市)には、特別賞として田口地方参事官から東北農政局長賞が授与されました。

|

|

|

| 令和5年度第三次あきた売れる米づくり ランクアップ運動並びに 第32回秋田県優良水稲種子生産共励会 褒賞授与式 |

東北農政局長賞を受賞された 三浦昭司さん(右) |

祝辞を述べる秋田県拠点 田口地方参事官 |

もみ殻ボイラー導入により県北の農業の可能性を拡大しています(3月4日)

水稲作付けが中心の(農)熊谷農進では、大量に発生するもみ殻を有効活用するため、もみ殻ボイラーを導入しました。製造したくん炭は牧草地に散布することで生育促進などに利用していますが、今後は、くん炭を原料としたペレット肥料の開発など環境負荷低減に資する新たな可能性を探っています。

また、課題である冬期の営農を実現するため、地域の中心的担い手となっている農業法人や個人農業者と連携し、もみ殻ボイラーの発生熱をハウス加温に利用し、啓翁桜の栽培を行っています。今後は、小坂町の花となっているアカシア(ニセアカシア)やネコヤナギなど栽培品目を拡大し、周年農業を拡大していきたいと語っていました。

|

|

|

| 代表理事 熊谷 聴氏 共同で利用する施設前にて |

ハウスの加温とくん炭製造を行う もみ殻ボイラー |

啓翁桜(けいおうざくら) 暖冬で例年よりも早く出荷が終了 |

全県JA営農指導員勉強会で「みどりの食料システム戦略」について講義を行いました(2月26日)

秋田県農業協同組合営農指導協議会が営農指導員の資質の向上と交流を目的に、秋田県JAビル(秋田市)で開催した全県JA営農指導員勉強会において田口地方参事官が「みどりの食料システム戦略について」と題し講義を行いました。

講義では、参加者17名に対し「みどりの食料システム戦略の実現に向けた東北農政局の取組」について紹介し、営農指導業務の参考にしていただきたい事項として、「環境負担低減の見える化」、「Jークレジット制度」等について改めて説明を行いました。

終わりに全参加者から、ニッポンフードシフト「これから私は○○○します。」を宣言していただきました。

|

|

|

| 東北農政局の取組について紹介する 田口地方参事官 |

真剣に聴き入る参加者 |

地球温暖化対策に関するセミナーで食と環境について講演を行いました(2月17日)

2月17日、大館市北地区コニュニティーセンターで、秋田県が主催し、秋田県地球温暖化防止活動推進センター(代表:佐藤充センター長)が開催した「地球温暖化対策に関するセミナー」に田口地方参事官が講師として出席し、県内から参加した約60名の皆さんに、「食と環境を未来に継承していくために」と題して基調講演を行いました。

講演終盤には、私たちの食を将来にわたって持続可能なものにしていくためにこれから私は何に取り組むのかを『宣言カード』に記入していただき、「旬の野菜や果物を美味しくいただきます。」、「冷蔵庫の食材を残さず使い、食べ残しの無い美味しい料理を作ります。」などの宣言をしていただきました。

また、大館市市民部環境課の石田孝志さんからは「大館市の脱炭素社会を目指す取り組み」について話題提供がありました。

多くの質問・意見があり、有意義なセミナーとなりました。

|

|

|

| 佐藤充センター長 からのご挨拶 | 基調講演を行う田口地方参事官 | 「宣言カード」を掲げる皆さん |

|

|

|

| 力強く宣言をする参加者 | 話題提供を行う大館市環境課の石田さん | 質問する参加者 |

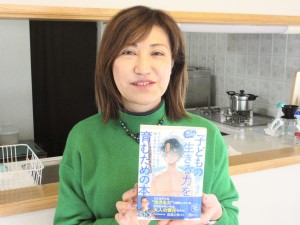

大潟村で法人の代表を務める女性農業者と意見交換を行いました(2月14日)

株式会社健康米味楽農場では、主食用の特別栽培米を軸にうるち米、もち米やその加工品を独自販売するほか、県内の酒造業者からの委託で酒米を栽培し、その酒米を使った自社ブランドの清酒の販売もしています。

代表取締役を務める藤村さんは、県内の女性農業者が集う「あきたアグリヴィーナスネットワーク」の活動にも参加し、地元ではJA女性部副部長や大潟村婦人会会長として活躍しています。また、大潟村は「オーガニックビレッジ宣言」をしていることから、環境負荷低減を意識した「みどり認定」の取得に向け取り組んでいます。

藤村さんは、「大潟村に嫁いだころは、十分な設備がなく農作業は大変だったが、現在は、大型の農機具やドローンを導入したことで、労働が軽減された。今後、高齢化により農業の人手不足が心配されるが、これまで女性が担っていた簡単な農作業でも機械化できれば、さらに省力化が進んでいく。また、若い人が農業に希望を持てるような支援をお願いしたい。」と、おっしゃっていました。

|

|

|

| (左から)藤村ゆきさん、田口地方参事官 | 県拠点にて意見交換 | 販売している商品等 (提供:(株)健康米味楽農場) |

秋田県内でも温室効果ガス削減の「見える化」に取り組んだコメを販売しています(2月14日)

農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」に位置付けた持続可能な消費を推進する取組のひとつとして、令和4年9月から、店頭等で農産物の温室効果ガスの削減率を星の数で表示する「見える化」を進め、全国で販売実証を行っています。

令和5年度は、コメのほか、トマト、キュウリなどの野菜類、リンゴやぶどうなどの果実類など対象品目を23品目に拡大しました。

現在、道の駅なかせん(大仙市)内の農産物直売所では、農事組合法人 中仙さくらファーム(同市)が温室効果ガス削減「見える化」に取り組んだコメを販売し、一般消費者の方も購入できます。

中仙さくらファームの他、秋田県内の複数の農家も「見える化」に取り組んでおり、そこで生産されたコメを使用したおむすびが首都圏のおむすび店で販売され、「見える化」の取組が県内外に広がっています。

実証事業の詳細と最新の販売実証の実施店舗情報は、農林水産省ホームページにて随時更新しています。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

|

|

|

| 農産物直売所で販売されています | 店内に掲示されたポップで生産者の顔も見えます | (農)中仙さくらファームが生産した「三つ星」のあきたこまち |

「一般社団法人Sail on Japan」代表理事と意見交換をしました(2月7日)

2月7日、横手市の「一般社団法人Sail on Japan」を訪問し、代表理事 奥 真由美氏と意見交換を行いました。

奥代表理事は、「キャリア教員コーディネーター」の資格を有し、キャリア教育を専門に活動しています。

高校生が起業・運営するプロジェクト「Stella artigianaleジェラートショップ」も活動の一例です。ジェラートプロジェクトは、2023年にJR横手駅と共同で地域活性化と高校生の夢を応援する取組で、規格外のため廃棄されていた未利用の野菜や果物等を原料に商品の企画・製造・販売を行っています。

奥代表理事からは「みどりの食料システム戦略」に理解を示していただき、「これからの時代を担う若い世代に、今地球で起こっていることを伝え逞しく成長していく姿を見守っていきたい」とお話がありました。

|

|

|

| 奥真由美代表理事 | 意見交換の様子 | ジェラートプロジェクトの風景 (提供:(一社)Sail on Japan) |

「農業高校生と農業研修生との交流会」に参加してきました(2月5日)

2月5日、秋田県立秋田北鷹高等学校(北秋田市)で開催された「農業高校生と農業研修生との交流会」に参加してきました。

今回の交流会は農業者の高齢化等による担い手不足や新規就農者の確保が課題となる中、将来、地域の担い手となり得る高校生(Z世代)に対し、就農を目指す研修生から農業に対する思い等を語ってもらうことで、農業を職業選択肢の一つとして考える手がかり作りを目的に開催されました。交流会では、秋田県農業研修センターから研修内容について説明後、未来農業のフロンティア育成研修生の大谷さん(兵庫県出身)が「秋田で農業をやってみる」を発表し、出席した生物資源科の生徒からは、「秋田県で就農したきっかけは」「就農にあたり難しいと思ったことは」などの質問がありました。その後、県拠点から「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

|

|

|

| 交流会が行われた秋田北鷹高等学校の大講堂 | 司会を行った堀部教諭(写真 一番左) | 秋田県農業研修センターの説明を行う工藤副主幹 |

|

|

|

| 未来農業のフロンティア育成研修生の大谷さん | 交流会で質問する高校生 | 「みどりの食料システム戦略」について説明する秋田県拠点職員 |

県南地区の3つの農業生産法人と意見交換を行いました(1月31日、2月1日)

1月31日、株式会社 相川ファーム(湯沢市)並びに株式会社 サンファーム西木(仙北市)、2月1日、農事組合法人 樽見内営農組合(横手市)を訪問し、それぞれの代表者と「令和6年産米の需要に応じた生産・販売」や「みどりの食料システム戦略」等について意見交換を行いました。

代表者の方々からは、令和6年度の営農計画やJ-クレジットの取組などについて貴重な情報・ご意見をいただきました。

|

|

|

| (株)相川ファーム 菅 忠一郎 代表取締役(左) |

(株)サンファーム西木 藤村 隆清 代表取締役社長(右) |

(農)樽見内営農組合 渡部 一男 代表理事(右) |

にかほ市で地域活性化に取り組むそば組合等と意見交換を行いました(1月23日)

1月23日、「令和5年度豊かなむらづくり全国表彰事業」において、農林水産大臣賞を受賞されたにかほ市横岡集落の横岡稲倉そば生産組合を訪問し、組合長の齋藤喜久男さんと同地域でゲストハウスを運営するVentos(ベントス)副代表の笠間怜さんと意見交換を行いました。

齋藤さんは、平成23年4月に同組合を設立し、耕作放棄地を集積しながらそばの作付拡大に取り組んできました。同組合は地域活性化のため地域外との交流活動を進め、Ventosと連携して横岡稲倉そばのそば打ち体験を行っています。毎年年末に催している「年越しそば打ち体験」に、今年は市民約80名が家族連れで参加したそうです。

齋藤さんからは「今後も、そば打ちを通して次世代につながる地域づくりの活動を進めていきたい。」とお話がありました。

|

|

|

| 斉藤さんの自宅での意見交換 | 年越しそば打ち体験の模様 (写真提供:Ventos) |

(左から)笠間さん、齋藤さん、 齋藤さんの奥様、田口地方参事官 |

横手市のホップ農協と意見交換を行いました(1月23日)

1月23日、横手市大雄の大雄ホップ農業協同組合と意見交換を行いました。

大雄ホップ農協は設立から半世紀以上にわたってホップ栽培に取り組んでおり、これまでに何度も生産量日本一を記録するなど、安定した収量と高品質を維持しています。佐々木安子課長補佐から「栽培暦は農協独自に作成し、組合員には適期の肥培管理作業と適期防除に努めていただくよう指導している。」との話がありました。また、土田章之副組合長は「官民一体で立ち上げた『よこてホッププロジェクト』の活動で持続可能なホップ生産地『ホップの郷よこて』を目指し『伝統の50年から挑戦の100年』をスローガンに、生産者の育成、技術等の継承をしていく。」と話してくれました。

|

|

|

| (左から)佐々木課長補佐、土田副組合長 | 意見交換の様子 | 蔓巻(つるまき)作業 (写真提供:ホップ農協) |

由利本荘市のぶどう農家と6次産業化について意見交換を行いました(1月18日)

1月18日、由利本荘市の矢島地区にUターンし、ぶどう農家として活躍するTOYOSHIMAFARM代表の豊島昂生さんと意見交換を行いました。

豊島さんは大学卒業後に県外で働いていましたが、帰省して父の農作業を手伝ううちに地域のすばらしい風景や農業を何とか次の世代にも残さなければならないと思い、周囲の反対を押し切って就農しました。何を作ろうかと考え各地を見て回った際にワイナリーを中心に地域振興する様子を目にし、「農業で矢島を盛り上げるならこれだ。」と感じ、ワイン用ぶどうの栽培に挑戦しました。最初は経験も無く、ぶどうの適地でもない矢島地区で失敗の連続だったそうですが、その都度国内のワイン先進地へ出かけ栽培技術を習得するなどし、課題を解決してきました。今ではワインやぶどうジュースを商品化し、商品は市のふるさと納税の返礼品にも選定され好評を得ています。

これまで加工はすべて他業者に委託していましたが、就農9年目の今年、法人化に併せ、いよいよ念願のワイナリーが完成する予定です。

|

|

|

| TOYOSHIMAFARMの豊島昂生代表 | 矢島駅の駅カフェで行った意見交換 | ぶどうの収穫風景 (写真提供:TOYOSHIMAFARM) |

もみがらくん炭を製造・活用する農業法人を訪問しました(1月17日)

1月17日、大館市の株式会社大館ハチ公ファームを訪問し、意見交換を行いました。

同法人は、近隣の農業者からの農地引き受けにより、年々、経営面積を拡大していますが、水稲作付の拡大に伴い大量に発生するもみがらの処分が課題になり、令和5年2月にもみがらボイラーを2台導入し、くん炭製造を開始しました。令和5年産米の育苗では、試験的にくん炭を混ぜた培土を使用したところ、苗箱の重量が軽くなり、苗の運搬が楽になったことに加え、例年より、田植え後の雑草が少なくなったと感じており、令和6年産米からは、けい畔を含むほ場全体に散布することにより、雑草や害虫対策に有効なのではと考えているとのことです。

企業等での勤務経験を経て帰郷し農業を引き継いだ代表取締役の畠山俊彦さんからは、「今後も耕作をやめる方からの農地の引き受けが増えると見込まれるが、省力化と環境負荷低減を両立し、地域や金融機関の信頼を得られる経営の確立に向け試行錯誤していきたい。」とお話がありました。

|

|

|

| (右から)畠山 俊彦代表取締役、畠山 秀義会長(父) | もみがらボイラー | くん炭包装(もみ殻貯蔵タンク→ボイラー→包装の工程は自動制御) |

「山内(さんない)にんじん生産者の会」と秋田県伝統野菜について意見交換をしました(1月16日)

1月16日、横手市の「山内にんじん生産者の会」を訪問し、会長 石沢英夫氏及び事務局と意見交換を行いました。

平成17年に山内にんじんが「秋田県の伝統野菜」に選定されたことを機に、地域の特産品とするため横手市山内地域局が中心となり、農家にわずかに残った種子から選抜育種し、平成22年に本来の特徴を備えた品種に復活させ、平成25年に「山内にんじん生産者の会」が組織されました。

山内にんじんは、一般的な短根種と比べ「直径8~10cm、長さ30cm~50cmと太くて長い」「甘みと香りが強く、固めの肉質で歯ごたえがあり、水分が少なく貯蔵性が高い」「食物繊維、カリウム、ビタミンA、βカロテンの含有量が多い」ことが特徴です。

石沢会長からは、「生産者の会では、研修会等による品質確保の取組や地元小学校での体験活動を行うなど、伝統野菜を絶やさないよう活動していきたい。」とお話がありました。

|

|

|

| 地元小学校の体験活動の成果 | 事務局(横手市役所山内地域局職員)(左)と石沢会長 | 山内にんじんを説明する石沢会長 |

秋田市で水稲等の自然栽培に取り組む農業者と意見交換を行いました(1月15日)

1月15日、秋田市で水稲等の自然栽培に取り組む、宮入農場の宮入広光さんと意見交換を行いました。

宮入さんの実家は農家ではないものの、県外の大学在学中に自然栽培を知り、環境を意識した栽培方法に関心を持ち、卒業後、県の農業研修生制度で3年間農家で経験を積みながら技能等を習得し、就農したそうです。

当初、水稲はササニシキなど3品種の作付けでしたが、購入先からの強い要望で現在は6品種に増え約90アールを作付けするまでになり、さらに稲わらの販売もしています。宮入さんは、「天日干しは、天候によって乾き具合が左右されるため雨が多いと大変だが、脱穀後に得られる収穫の喜びは大きく、農村の原風景を次の世代へ残していきたい。」と話されていました。

|

|

|

| 宮入広光さん | 作業小屋での意見交換 | 棒掛けで干される稲(10月12日撮影) |

いちごの施設栽培により冬場の所得確保に取り組む農事組合法人と意見交換を行いました(1月15日)

1月15日、鹿角市の農事組合法人サワタ園芸を訪問し、代表理事の沢田賢市氏と意見交換を行いました。

農事組合法人サワタ園芸は、現在、稲作とハウスでのいちご栽培の複合経営に取り組んでいます。特にいちご栽培では、冬場の収益確保を目的に冬春どり作型を導入しているほか、全国的に流通量が不足する夏季にも出荷できるよう夏秋どり作型にも取り組んでいます。

沢田代表からは、「昨今の燃料高騰に伴い、稲作部門で発生するもみ殻を活用して環境に配慮したもみ殻ボイラーの導入を検討している。」「雪深い地域でもいちご栽培を進めていきたいので、感心がある方の研修なども歓迎します。」とお話がありました。

|

|

|

| 農事組合法人サワタ園芸 沢田 賢市代表理事 | いちごハウスの中は最適温度に保たれています | 真っ赤に実ったいちご |

スマート農業実証プロジェクト現地実演会等に参加しました(12月19日)

12月19日、株式会社秋田食産フルーツパークDETO(潟上市)において、農林水産省の委託事業「スマート農業実証プロジェクト(実証主体:農研機構)」の現地実演会と意見交換が行われました。

「サキホコレ!ローカル5Gとリアルメタバースを活用した秋田県産地モデル実証」として生産から販売までの出口戦略を考えた事業となっています。実証プロジェクトの説明を受けた後、スマートグラスを使った遠隔技術指導、イチゴ収穫・運搬ロボットの実演やローカル5Gとリアルメタバースを活用した遠隔ショッピングのデモンストレーションが行われました。

意見交換では、ローカル5G、リアルメタバース、収穫ロボット及びAIを活用した超省力化に取り組むなかで、生産、販売現場の現状や課題、実証内容の普及展開に関する課題などについて意見が交わされました。

|

|

|

| スマートグラスを使用した遠隔技術指導の実演 | スマートグラスを使用した遠隔技術指導を体験する参加者 | 高設栽培されているイチゴ |

|

|

|

| イチゴ収穫・運搬ロボットの実演 | リアルメタバースによる遠隔ショッピング(模擬体験) | 事務室での意見交換 |

食と農のセミナー(JA秋田やまもと主催)にて「みどりの食料システム戦略」の講演を行いました(12月14日)

JA秋田やまもとでは、地域住民との交流を目的として、毎年「食と農のセミナー」を開催しています。

竹内代表理事組合長、杉沢女性部長のあいさつに続き、第1部では、果樹農家4代目の夫婦で農家レストランを経営する笠原昇子さんから「夢をかなえて」と題して家の光記事活用発表の後、第48回「ごはん・お米とわたし」作文部門全国コンクールに推薦された八峰中学校の佐々木絆暖(はのん)さんが、「被害を受けて」と題し、今年の水害を通して、改めて農業の重要性を訴えた作文を発表されました。

第2部では、門脇総括農政推進官が「みどりの食料システム戦略」について講演しました。

参加者からは、「お米の消費拡大に繋がる資料も追加して欲しい。」、「エシカル消費について初めて聞いた。」、「食品ロスの削減や手前どりなど自分達が、今すぐできることを少しずつ取り組むことが大切。」などの発言がありました。

|

|

|

| 竹内組合長のあいさつ | 杉沢女性部長のあいさつ | 家の光記事活用発表する笠原さん |

|

|

|

| 「被害を受けて」と題した作文を発表する佐々木さん | 「みどりの食料システム戦略」について講演する門脇総括農政推進官 | 約200名が集まった会場の様子 |

(株)栗山ケイセキとアクアポニックスでの循環型農業について意見交換を行いました(12月12日)

12月12日、小坂町の(株)栗山ケイセキを訪問し、代表取締役 栗山哲氏と意見交換を行いました。

(株)栗山ケイセキは、天然軽石を採取・加工・販売する事業者ですが、新たな事業を検討する中で、農業関係者との繋がりも多かったことから、農業分野でできる事がないか調べていたところ、アクアポニックス*に出会いました。神奈川県で事業展開する会社で学んだ後、今年3月から実証実験を開始。淡水魚(テラピア、コイ)の水槽の水と水耕栽培に使う水を循環させ、レタスやシュンギクを中心に12種類の葉物野菜と、夏場はミニトマトにも挑戦し、収穫を行っています。

栗山代表からは、「化学農薬・化学肥料を使用しない循環型農業で、高齢化で担い手不足の地域でもやっていける。今後は高齢者や障害者でも収入を得られるよう社会貢献ができればという思いも込めて実証を進めていきたい。見学なども歓迎します。」とお話がありました。

見学等の問い合わせ先 → https://keiseki.com/[外部リンク]

*アクアポニックスとは…水耕栽培と魚の養殖を合わせた次世代の循環型農業

|

|

|

| 実証するハウスで作業を行う栗山代表 | 育成中のミズナ | 病気も見られず成長したレタス |

|

|

|

| 淡水魚(テラピア、コイ)を養殖する水槽 | 今後は、軽石の乾燥で出る排熱をハウスに利用 | みどり戦略等について意見交換 |

秋田県拠点職員が農林水産省の魅力を伝えました(12月8日)

12月8日、秋田県拠点職員が、秋田県立大学生物資源科学部が開催する「業界研究セミナー」に出席し、東北農政局の業務内容等を自らの仕事ぶりとともに紹介しながら、農林水産省の魅力を伝えました。

本セミナーは、就職活動を直前に控える秋田県立大学の農学系の学生を対象に、主に卒業生が就職する業界・業種から講師を迎え、業界の概要について学ぶものです。今回は「志望動機ブラッシュアップ!セミナー 地域との繋がりについて先輩と考えよう」をテーマに、在学生27名が参加し、パネルディスカッションに登壇した秋田県拠点職員を始め、民間企業就職者や県内で起業した卒業生の話に熱心に耳を傾けていました。

|

|

|

| 秋田県立大学で開催された「業界研究セミナー」 | パネルディスカッションで講師を務めた卒業生 | 説明を行う秋田県拠点職員 |

雪国のたくましく、しなやかな米づくり(12月6日)

鹿角市の「ゆきのこまち商店」を訪問し、坂本寿美子さんと意見交換を行いました。

坂本さんは、高校卒業後、上京してセラピストとして働いたこともありましたが、地元に戻ることを決意。現在は、専業農家として、寒暖差の激しい鹿角市八幡平で、田植え以降農薬不使用・完全無施肥と環境に負荷を掛けない農法で、米作りを行っています。あきたこまちの収穫期には霜が降り、時に初雪が降る寒さの中で、お米が力を蓄えることから「ゆきのこまち」と名づけ栽培していますが、除草機が使用できない時期から雑草が繁茂するので、一人で手作業でも除草を行っています。

今後は、「米作りを体験したいという人たちを募り、古民家をリノベーションしてゲストハウスなどで受け入れを行っていきたい。自家製の米麹を使った漬物や味噌、白酒等の製造・販売もしてみたい。」と話してくださいました。

|

|

|

|

ゆきのこまち商店 坂本寿美子さん |

雪が乗ってもしなやかでたくましく育つ「ゆきのこまち」(写真提供:ゆきのこまち商店) |

ゆきのこまちをたっぷり使用した玄米茶 |

「みんなのファーム」~秋田市の平沢ファームと意見交換を行いました(11月30日)

11月9日に行われた「令和5年度秋田県農林水産フォーラム」で、「ふるさと秋田農林水産大賞(担い手部門、経営体の部)」を受賞した農事組合法人平沢ファームの役員の方々と、11月30日に意見交換を行いました。

同法人は「みんなのファーム」を旗印に、高齢化が進み管理が困難になった地域農業の担い手として設立され、定年退職者や地域内外の若手人材を積極的に雇用しており、水稲のほか、園芸メガ団地を核に、えだまめ、ねぎ、ダリアを生産し経営の複合化と安定化を図っています。

齊藤代表理事は、「運営で重要なことは、常に全員が情報を共有し、毎日話し合うこと。そうすることで、部門間、職員間の垣根や不公平感を取り去り、連帯感を保ちながら、意思を統一できるようになる。」と話してくださいました。

|

|

|

| 平沢ファームの皆さん (11月9日、表彰式終了後の記念写真) |

作業場の休憩室で行った意見交換 | 佐藤ダリア部門部長(左)と齊藤代表理事 |

県北地域の現地生産法人等を訪問し、意見交換を行いました(11月29日)

11月29日、東北農政局前島局長ほか幹部とともに、【1】農事組合法人末広ファーム(鹿角市)、【2】陽気な母さんの店株式会社(大館市)、【3】株式会社グリーンサポート(上小阿仁村)をそれぞれ訪問し、意見交換を行いました。

意見交換では、基盤整備を契機としたネギ園芸メガ団地の取組、産地直売所の経営と今後の展望、地域農業の活性化につなぐ輸出用米の取組などの現状や課題、今後の見通しなどについてお話を伺いました。

|

|

|

| 【1】(農)末広ファーム 柳沢 義一 代表理事 (右)、村木 弘 副代表理事 |

【2】陽気な母さんの店(株) 石垣 一子 代表取締役 |

【3】(株)グリーンサポート秋田県事業本部 北林 寿 執行役員・事業本部長 |

|

|

|

| 【1】 ネギ調製施設の現地調査 (末広ファームにて) |

【2】 意見交換の様子 (陽気な母さんの店にて) |

【3】 意見交換の様子 (グリーンサポートにて) |

鹿角市、小坂町と東北農政局との意見交換会を開催しました(11月28日)

11月28日、秋田県鹿角市において「鹿角市、小坂町と東北農政局との意見交換会」を開催しました。

この意見交換会には、鹿角市長及び小坂町長をはじめ各市町村農政担当者に出席いただき、地域で取り組む農産物の生産振興、スマート農業の推進、担い手の確保等について、東北農政局幹部職員と意見を交わしました。

|

|

|

| 東北農政局 前島局長 | 鹿角市 関市長 | 小坂町 細越町長 |

|

|

|

| 意見交換会(鹿角市・小坂町の出席者) | 意見交換会(東北農政局の出席者) | 秋田県拠点 田口地方参事官 |

「朝ごはんモーニングキャンペーン」で朝食を食べる大切さを呼びかけました(11月22日)

11月22日、秋田県や農業団体などで組織する「秋田県ごはん食推進会議」による「朝ごはんモーニングキャンペーン」がJR秋田駅で行われました。

秋田県拠点からは田口地方参事官はじめ3名が参加し、関係者約50人とともに、毎日の朝食摂取の大切さを呼びかけながら、通勤、通学途中のみなさんへ新米のサキホコレで作ったおにぎりを手渡しました。

「朝ごはんモーニングキャンペーン」は米を中心とした日本型食生活の良さをPRしながら、米の消費拡大、健康的な食習慣を身につけてもらおうと1999年から開催されていますが、コロナ禍にあったため今年は3年ぶりの開催となりました。

|

|

|

| 秋田県ごはん食推進会議の皆さん (左の白い法被が佐竹秋田県知事) |

通学生徒におにぎりを手渡す 田口地方参事官 |

サキホコレの新米で作られた おにぎり3,500個が配られました |

若手とともに描く農業経営の将来像(11月14日)

鹿角市の農事組合法人北栄ファームを訪問し、役員や従業員の皆さんと意見交換を行いました。

同法人は令和4年4月の法人化とともに若手の従業員を雇用し、水稲中心の経営から、ネギや加工用ジャガイモなど新規作物にもチャレンジしています。今後は周年雇用に向けた冬場のハウス栽培や農地集約による作業の効率化など、働きやすい環境づくりと地域に根差した経営をめざす将来像についてお話を伺うことができました。

|

|

|

| 思いを語る役員と従業員の皆さん | 地域への感謝を込め開催された 「ネギまつり」 |

詰め放題のネギを次々と収穫 |

地域の農家を応援する有限会社ダイサンと意見交換を行いました(11月14日)

11月14日、契約農家の野菜を販売するスーパーマーケット「クレタ乱橋店」(潟上市)を訪問し、運営会社の有限会社ダイサンの千葉執行役員と「温室効果ガス削減の見える化」に関する意見交換を行いました。

千葉執行役員から、「当社のスーパーマーケットでは、地場産や減農薬等で栽培された農産物に対するニーズが高いと感じている。化学肥料を減らしたり、農薬を使わないで栽培している地域の農家の取組を応援していきたい。」とお話がありました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 地場産野菜について説明する 執行役員 千葉歩さん(左) |

地場産野菜の陳列コーナー |

秋田市の流通事業者と意見交換を行いました(11月13日)

11月13日、秋田市の株式会社松紀を訪問し、同社須田経営管理部長及び株式会社あきたアグリサポートの工藤事務局長と「温室効果ガス削減の見える化(以下「見える化」という)」及び「農産物の輸出」に関する意見交換を行いました。

株式会社松紀は、昭和49年に創業し秋田市卸売市場内に本社を置き、青果及び加工食品等を取り扱う青果物仲卸です。また、株式会社あきたアグリサポートは、同市場の青果・花き卸売業者、仲卸業者、金融機関の共同出資により設立され、生産者と消費者を結ぶ流通事業を行っています。

意見交換では、見える化について、「現在、特別栽培や有機栽培された農産物の流通が少ない状況。見える化の取組を推進することで、特別栽培や有機栽培等の環境に配慮した農産物が増加し、店舗でも差別化して販売できれば流通サイドもありがたい。」、輸出の取組については、「"秋田紅あかり"を台湾及びタイ向けに輸出しており、大きさと紅色から贈答用として人気がある。海外の人にも"秋田紅あかり"をもっと知って欲しい。」とのお話がありました。

*秋田紅あかりは、「王林」と「千秋」の掛け合わせから生まれた秋田県オリジナル品種のりんごで、酸味が少なく、濃厚な甘味がたっぷりで、表面の星空のようなきれいな果点が特徴です。

|

||

| 意見交換の様子(株)松紀 須田経営管理部長(右上)、(株)あきたアグリサポート 工藤事務局長(右下) |

秋田県女性農業者「農業機械取扱セミナー」に参加しました(11月10日)

11月10日、仙北市で開催された秋田県女性農業者「農業機械取扱セミナー」に参加しました。

今回のセミナーは、井関農業機械株式会社が講師となり、あきたアグリヴィーナスネットワーク会員や県内女性農業者、農業研修センター研修生などが参加し、農業機械の基本的な知識や操作方法、メンテナンスについて学ぶことで、農業経営のスキルアップに繋げ、女性農業者の活躍の幅を広げることを目的に開催されました。

参加者は、仙北市の農業研修センターで座学を行った後、有限会社北浦郷のほ場で実習を行い、耕うん機やトラクタの安全な操作方法とメンテナンスについて学びました。

|

|

|

| 座学の様子 (農業機械の基本的な知識取得) |

操作実習の様子1 | 操作実習の様子2 |

|

|

|

| メンテナンス実習の様子1 | メンテナンス実習の様子2 | セミナーに参加した皆さん |

令和5年度秋田県農林水産フォーラムが開催されました(11月9日)

11月9日、秋田県主催による「令和5年度秋田県農林水産フォーラム」が秋田市で開催されました。

フォーラムでは、令和5年度新農業士への認定証書授与に続き、秋田県が策定する「ふるさと秋田農林水産ビジョン」の目指す姿の実現に向け、3部門(産地、担い手、農山漁村活性化)で顕著な実績を上げている農林漁業者等に対し、「ふるさと秋田農林水産大賞」の表彰が行われ、3団体と2個人(ご夫婦を含む)が大賞を受賞されました。

また、大賞受賞者の中から、産地部門の「JAこまち 花卉(かき)部会(湯沢市)」並びに農山漁村活性化部門の「NPO法人 ふじさと元気塾(藤里町)」に対し、農林水産大臣賞を田口地方参事官から伝達しました。

その後、基調講演や受賞団体の事例報告、増田高校並びに大曲農業高校の生徒によるプロジェクト発表(※)が行われました。

プロジェクト発表:生徒自らが課題を発見、解決方法を模索するプロジェクト学習について、成果や課題などを発表すること。(農業高校等の紹介[農林水産省ホームページ])

|

|

|

| 秋田県農林水産フォーラム | 農林水産大臣賞を受賞した JAこまち 花卉部会 |

農林水産大臣賞を受賞した NPO法人 ふじさと元気塾 |

八峰町主催の「第3回八峰町生薬栽培検討会」に参加しました(11月8日~9日)

11月8日~9日の2日間、第3回八峰町生薬栽培検討会が八峰町役場、栽培ほ場及び調製作業場で行われました。

検討会は、八峰町農林振興課が主催し、東京生薬協会栽培指導員、秋田県農業試験場、秋田県拠点が参加し、1日目はキキョウの収穫計画、調製作業効率向上策、定植機試験等について意見をかわしました。2日目は生産者のほ場で、2年物キキョウ根の収穫作業を見学し、収穫した根と栽培実態を照らし合わせ成長度の確認を行いました。また、場所を調製作業場に移し、洗浄、皮むき、乾燥の工程について説明を受けました。

製品となったキキョウ根は生薬として製薬会社に販売され「医薬品」等の原料となるほか、規格から外れたものは食品として、八峰町内であめ等の特産品や飲食店で薬膳料理として利用されています。

|

|

|

| キキョウ根の掘り起こし作業 | 収穫されたキキョウ根 | 作柄を確認する栽培指導員 |

|

|

|

| 根の洗浄機 | 乾燥状態について門脇副課長(左)から 説明を受ける栽培指導員 |

乾燥中のキキョウ根 |

第42回秋田県産米品評会褒賞授与式に出席しました(11月6日)

11月6日、潟上市役所で第42回秋田県産米品評会褒賞授与式が行われ、田口地方参事官が出席し祝辞を述べました。

本年の水稲にとっては、6月の日照不足、7月の大雨被害、その後の猛暑など非常に厳しい天候となりましたが、県内各地から品評会に94点の出品がありました。

最優秀賞の藤原 宣一(ふじわら のぶかず)さん(羽後町)には、田口地方参事官から東北農政局長賞が授与されました。

|

|

|

| 祝辞を述べる秋田県拠点 田口地方参事官 | 東北農政局長賞を受賞された 藤原宣一さん(右) |

東北農政局長賞を受賞した出品物を見る 前島東北農政局長(11月2日) |

第146回秋田県種苗交換会が開催されました(11月2日~6日)

11月2日から5日間にわたり、秋田県農業協同組合中央会主催による「第146回秋田県種苗交換会」が潟上市で開催され、開会式に前島東北農政局長が来賓として出席し祝辞を述べました。

今年は、春の霜害や7月の記録的な大雨被害、その後の猛暑により、農産物の生育に大きな影響を及ぼしましたが、農産物展示には県内各地の農家が生産した農産物等1,009点が出品され、期間中の来場者は71万人(主催者発表)となりました。

最終日の褒賞授与並びに閉会式には、原東北農政局次長が出席し、水稲や野菜など8部門の生産者に農林水産大臣賞の授与を行いました。

秋田県種苗交換会は日本最大級の「農の祭典」として、明治11年から戦時中やコロナ禍にあっても1度も休会することなく開催されています。

|

|

|

| 開会式前に執り行われた新穀感謝農民祭 | 開会式で祝辞を述べる前島東北農政局長 | 「農産物出品展示」など が行われた主会場 |

|

|

|

| 農産物出品には、秋田県オリジナルダリア「NAMAHAGE」シリーズが目を引きました | 褒賞授与式で農林水産大臣賞を手渡す 原東北農政局次長(左) |

各部門から選ばれた8名の出品者に 農林水産大臣賞が授与されました |

潟上市の大豆生産集落営農組合と意見交換を行いました(11月2日)

11月2日、潟上市で長年ブロックローテーションに取り組みながら大豆生産を行っている、「羽立(はだち)集落営農組合」の安田 堅悦(やすだ けんえつ)さんと意見交換を行いました。

羽立集落営農組合は、昭和57年に生産性の高い転作大豆生産の実現を図るため「羽立大豆生産集団組合」を設立し、大豆・水稲の単年度・水系別ブロックローテーションを確立しました。平成19年に現組合名に変更し、集落の転作作物である大豆の作業受託する集落営農組合として、需給に応じた米生産の一翼を担っており、第146回秋田県種苗交換会において農業功労者として表彰されました。

また、JA秋田なまはげの吉田常務理事、谷米穀課課長補佐からは、管内の生育、集荷状況等について説明いただきました。

|

|

|

| 安田さん(中央)から説明を受ける前島東北農政局長(左)と田口地方参事官(右) | 管内の営農についてお話しする吉田常務理事(右) | 大豆乾燥調製施設について説明する谷米穀課課長補佐(左) |

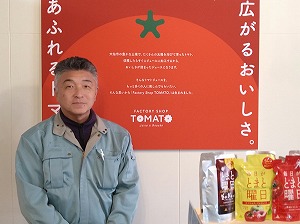

大仙市で地場農産物の搾汁加工に取り組んでいる事業者と意見交換を行いました(10月31日)

道の駅なかせんに加工施設を構える「合同会社ダイセン創農」では、露地で加工用トマト(なつのしゅん)を栽培し、搾汁加工、販売まで自社で行っています。収穫したトマトを短時間のうちに搾汁し冷凍することで長期保管が可能となり、1年中フレッシュなジュースを提供しています。トマト搾汁後の残渣は地元の養豚業者に引き取ってもらい、有機たい肥となって農場に還元しています。

また、トマトの収穫体験や高校生の工場見学など食品加工の広報活動にも力を入れています。事業統括責任者の鈴木等(ひとし)さんは「無添加・無着色の濃厚なトマトジュースを皆さんに味わってもらいたい。」と話していました。

|

|

|

| 事業統括責任者の鈴木等さん | トマト収穫体験(写真提供:ダイセン創農) | トマトの選別作業(写真提供:ダイセン創農) |

五城目町で施設園芸に取り組む生産者と意見交換を行いました(10月26日)

五城目町で野菜や花き栽培に取り組む伊藤さくらさん(さくら農園)と意見交換を行いました。

伊藤さんは、平成28年に就農し8年目となったそうです。就農のきっかけは、息子さんがミニトマトが好物で「自分が育てたミニトマトを食べさせたい!」との思いからとおっしゃってました。現在は五城目町農業委員、JAあきた湖東理事を務め「少しでも農家のためになるように取り組んでいきたい。」と伊藤さん。将来は自家製野菜を使った料理を提供する居酒屋を開くことが夢だそうです。

|

|

|

| 収穫を待つ野菜 | 伊藤さくらさん | 意見交換の様子 |

羽後町で花き栽培に取り組む生産者と意見交換を行いました(10月25日)

10月25日、園芸メガ団地のハウス8棟で「スプレー菊」、「カンパニュラ」、「キンギョソウ」を栽培する佐藤裕人さんと意見交換を行いました。

花きの種類、品種により特性が違うため、同一ハウス内でも生育調整に技術が必要で安定的な供給に心掛けているそうです。

これからは周年出荷を目標に「花を愛でる者を増やしたい。」と話されていました。

|

|

|

| 佐藤裕人さん(写真右)との意見交換の様子 | スプレー菊(ポンポン系) | カンパニュラのピンチ作業 |

祖父母から受け継いだ畑で挑戦!(10月24日)

北秋田市のふかさわファームを訪問し、宮本昌子さんと意見交換を行いました。

宮本さんは、理学療法士から農業者に転身し、令和3年10月に北秋田市七日市の祖父母の畑を引継ぎ「ふかさわファーム」を立ち上げました。

日々、野菜の栽培に忙しく取り組むなかで、野菜の収穫作業が一段落する冬を見据えて、日持ちのする加工品の商品化を模索していたところ、昨年12月のイベント出店をきっかけに、カボチャ、アズキ、サツマイモの3種類のパウンドケーキを商品化し、農閑期の冬から春限定でイベント等で販売しています。

宮本さんは、「今後は理学療法士の経験を生かし、農業で障害者らの社会参画を後押しする農福連携に取り組んでみたい。祖父母から受け継いだ畑を通じで、様々なことに挑戦しながら、地元の子ども達に農業の良さを伝えていきたい。」とお話してくださいました。

|

|

|

| ふかさわファーム 宮本昌子さん | 自身が育てた野菜を使ったパウンドケーキ | 畑(シシトウガラシ)での意見交換の様子 |

米粉活用で米の消費拡大を目指す事業者と意見交換を行いました(10月11日)

秋田市でキッチンカー「米粉食堂」を運営する薩摩毅氏と意見交換を行いました。

薩摩氏は秋田県の美味しい米の消費を伸ばしたいと思い、転職を機にあきたこまちの米粉で商品開発を始めたそうです。

米粉の生地で作った「デザートクレープ」のほかに「玄米焼きそばクレープ」や「あきタコス」をキッチンカーで販売しています。引き続き商品開発をして、米粉クレープを広く知ってもらい米の消費に貢献したいと話されました。

|

|

|

| 薩摩 毅氏 | キッチンカー「米粉食堂」 | デザートクレープ(左)、「玄米焼きそばクレープ」(右上)、ご飯入り「あきタコス」(右下)、商品シール(右下隅) |

横倉棚田(藤里町)の稲刈りに参加しました(10月8日)

10月8日、令和4年2月に「つなぐ棚田遺産」に認定された「橫倉棚田」で、棚田オーナーや地元農家など関係者が集まり、稲刈りが行われました。

今年は、サル、クマ等の野生動物による食害が発生し、稲が倒伏した場所もあったものの、この棚田を所有・管理する市川昭生さんは「収量は少ないと思うが、皆さんの協力で無事に稲刈りを終え、来年の稲作の励みになった。」と話されていました。

|

|

|

| 鎌での稲刈りの様子 | 棒掛け(天日干し)作業の様子 | 今年も頑張りました。 来年も頑張りましょう。 |

シンガポールの輸入卸売会社及び米の輸出に取り組む樽見内営農組合と意見交換を行いました(10月4日)

シンガポールの輸入卸売会社CEO、米の輸出に取り組む農事組合法人樽見内営農組合(横手市)代表者をはじめ6名が秋田県拠点に来庁され、米の輸出や環境保全型農業の取組について意見交換を行いました。

同営農組合の渡部代表は、「GAPや環境保全型農業は、実需者から求められる前に取り組むことが大切。質の良い米を輸出していきたい。」とおっしゃっていました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | シンガポールの輸入卸売会社トミーCEO(左) と樽見内営農組合渡部代表 | 田口地方参事官(前列左)と意見交換に参加した皆さん |

県産資源を活用した飼料の試験栽培を行う「秋田県畜産試験場」の研修会に参加しました(9月26日)

輸入飼料価格の高騰を背景に、農家の経営安定を目的とし、水田を活用してトウモロコシ及び大豆を栽培し濃厚飼料に加工・給餌の普及を目指す取組です。トウモロコシ雌穂(しすい:芯、子実及び穂皮等)の収穫実演等と飼料生産の技術等について説明を受けた後、意見交換が行われました。畜産農家からは、持続した自給飼料生産の重要性等について発言がありました。

|

|

|

| 梱包済ロール(梱包後は野外保管も可能)の前で飼料栽培について説明する飼料・家畜研究部加藤部長 | 汎用微細断飼料収穫機による収穫作業雌穂のみを収穫し微細断、圧縮する | 梱包前の細断、圧縮されたトウモロコシ雌穂(約500キログラム/1ロール、6カ月間発酵後給餌可能) |

|

|

|

| ラッピングマシーン(梱包機械)の前で収穫作業の説明をする飼料・家畜研究部由利主任研究員 | 収穫期を迎えたトウモロコシについて説明を受ける田口地方参事官と県拠点職員 | 畜産農家及び関係機関約50名が参加 |

阿仁戸鳥内(あにととりない)の「天空の棚田」を守りたい!(9月12日)

9月12日、北秋田市阿仁の戸鳥内地区において、生産者、秋田県及び北秋田市出席のもと行われた「阿仁戸鳥内棚田に関する意見交換」に棚田地域振興コンシェルジュの田口地方参事官が出席しました。

東北農政局や各県拠点等には棚田地域振興コンシェルジュ(*)が配置されており、棚田地域振興法に基づき、指定棚田地域の指定に向けた情報提供、助言を行うなど棚田地域の更なる発展に努めています。

(*)棚田地域振興コンシェルジュ:https://www.chisou.go.jp/tiiki/tanada/concierge/index.html[外部リンク]

|

|

|

| 阿仁戸鳥内の「天空の棚田」看板 | 「守りたい秋田の里地里山50」にも選定されている | 山側から見下ろした「天空の棚田」の景色 |

|

|

|

| 意見交換の様子 | 棚田地域振興コンシェルジュの 田口地方参事官(中央) |

北秋田市「阿仁戸鳥内」棚田 生産者の方々 |

五城目町でキイチゴ生産に取り組む生産者と意見交換を行いました(9月11日)

五城目町でキイチゴ(ラズベリー)の生産及び普及に取り組む「五城目町キイチゴ研究会」会長の佐々木雄幸さんと意見交換を行いました。

佐々木さんは、2007年に当時の町長からの「五城目町の新しい産品を生み出そう。」との呼びかけにより、キイチゴ(ラズベリー)栽培に関わることになったそうです。その後、秋田県立大学の先生が加わり、生産技術の指導と果実が傷みやすい生食流通の課題解消に向け産学官連携で取り組んできました。今では五城目町をはじめとする秋田県のキイチゴ(ラズベリー)生産量は全国一となり、産地としても広く知られ、県内外から照会があるそうです。

佐々木さんは、「キイチゴは軽量果実なので取り組みやすい作物。一昨年、昨年と新規就農の生産者が増えてきており、生産者が増えれば生産量が増え、販路の拡大にも繋がる。今年の猛暑は冷涼な環境を好むキイチゴの生育に影響し収穫量の減少が見込まれるが、全国の人に国産のキイチゴを食べて貰いたい。」とおっしゃっていました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 収穫を待つキイチゴ(ラズベリー) | 左から、息子の一朗さんと雄幸さん |

全国に誇れる酒米を目指しているJAこまち酒米部会と意見交換を行いました(9月5日)

9月5日、JAこまち酒米部会 会長の由利 稔幸(ゆり としゆき)さんと意見交換を行いました。

酒米部会は令和3年7月に設立され、現在106人の会員が「秋田酒こまち」や「美山錦」のほか、県独自の新品種「一穂積(いちほづみ)」及び「百田(ひゃくでん)」など約250ヘクタールの酒造好適米を作付けしています。また、全量が契約栽培で、契約する蔵元は、北は北海道、南は佐賀県にまでわたるそうです。

酒米部会の前身となった「湯沢市酒米研究会」でも会長を務めていた由利さんは、「蔵元から求められる良質米の安定生産を強化し、我々生産者と蔵元との信頼関係を強固にすることが第一。JAと県醸造試験場との共同研究により得られた生産者個々の整粒歩合やタンパク質含量等のデータに基づく栽培指導を今後も継続して更なる品質の高位平準化を図り、全国に誇れる酒米を作っていきたい。」と話されていました。

由利さんのほ場では、秋田市の酒造会社と契約栽培を行っている「改良信交(※)」の生育状況と有機肥料による土壌改良の必要性など栽培上のこだわりについて説明していただきました。

(※改良信交:「亀の尾」の血を引く「信交190号」という米を改良した酒米で、現在は一部の限られた地域で栽培されている。)

|

|

|

| JAこまち酒米部会 由利会長 | 黄金色に実った酒米品種「改良信交」 | 意見交換の様子 |

あきたアグリヴィーナスネットワークの県北ブロック研修会に参加しました(9月5日)

9月5日、あきたアグリヴィーナスネットワークの県北ブロックの研修会が五城目町で開催され、ネットワークのメンバーが廃校の活用方法や農産物の撮影方法を学びました。

今回の研修会はあきたアグリヴィーナスネットワークのブロック別情報交換会で開催要望があった「廃校となった学校施設の活用事例」をテーマとして、県北ブロックの女性農業者や鹿角市役所、鹿角地域振興局などが参加し、五城目町地域活性化支援センター(BABAME BASE)の視察を行った後、古民家風施設にて各自が持ち寄った農産物の写真撮影研修会が行われました。

BABAME BASEは、旧馬場目小学校を活用したレンタルオフィスとなっており、2013年10月に五城目町が開設。これまで、41社の企業の誘致に成功しています。また、開設後は、町や入居企業、協力隊などが様々な行事を開催しており、地域住民の集う場所としても重要な役割を果たしているそうです。

参加した女性農業者からは、「給食室を加工施設などに活用してみるのも良いかも。」「施設の使用料や維持費などはどうしていますか。」など、様々な意見や質問などが飛び交っていました。

|

|

|

| 五城目町地域活性化支援センター(BABAM BASE)の外観 | 研修会に参加した女性農業者 | 各教室に入居する企業の説明を受ける |

|

|

|

| 給食室で行われた意見交換の様子 | 写真撮影研修会が行われた盆城庵(古民家風施設) | スマートフォンでの農産物の撮影方法を学ぶ |

秋田市で羊とうさぎの飼養に取り組む農業者と意見交換を行いました(8月31日)

秋田市河辺岩見で羊とうさぎの飼養に取り組む「あきた牧場」代表の武藤達未さんと意見交換を行いました。

武藤さんは就農してから2年が経過し、現在の状況や牧場運営で直面している課題などについてお話を伺いました。

牧場では就農当初から飼養しているジャンボうさぎ(日本白色種)、羊(サフォーク種とマンクス・ロフタン種)に加え、山羊や羊(ポールドドーセットホーン種、コリデール種)を増頭しており、現在はジャンボうさぎ200羽、羊60頭、山羊6頭いますが、各方面から羊肉やうさぎ肉の引き合いが多く需要に追いついていないそうです。

今年の3月からは、羊の飼養から羊毛の加工までを行う羊飼いを目指す山田聖義さんの研修も兼ねて一緒に作業しています。

「今年の夏は高温が続いたため放牧場の草の生育が悪く、不足を補うため牧草を購入しているが、輸入濃厚飼料や牧草の価格が軒並み高騰しており、経営に影響を及ぼしている。また、羊などマイナーな畜種に対しても支援事業があれば安心して事業拡大に取り組め、国内の羊飼いと羊の頭数が増える。」とおっしゃっていました。

|

|

|

| 左から、山田聖義さん、武藤達未さん | 意見交換の様子 | 日陰で暑さを凌ぐ羊 |

八峰町の若手法人経営者と意見交換を行いました(8月30日)

八峰町峰浜の「農事組合法人はっぽう農園」を訪問し代表理事である米森雄大さんと意見交換を行いました。

米森代表は、八峰町峰浜石川地区の農業が衰退し、耕作放棄地になることに危機感を覚え、平成29年に34歳の若さで同級生2人と法人を設立。現在は、理事4名、従業員7名、パート2名を雇用して水稲、しいたけ、ネギ、そばの生産に取り組んでいます。

本年は、国の支援事業を活用して乾燥調製施設を整備し、ECサイト等を活用した米の独自販売により更なる経営拡大への取組を進めようとしています。

米森代表からは、「現在は、ほ場が山間部に点在し作業効率も悪いが、将来的には、高齢化等により耕作できなくなった地域の農地を集積・集約し、担い手として地域農業の維持に貢献したい。」とお話しがありました。

また、米森代表は、農業者以外の視点は経営上のメリットになるとの考えで町が進める半農半X事業へも積極的に協力しています。

|

|

|

| 代表理事 米森雄大さん | 整備した乾燥調製施設 | 米生産と同様に力を入れているしいたけ栽培 |

夢と希望の山ぶどう園、小坂町をワインの産地に(8月22日)

小坂町の山ぶどう栽培は、昭和63年(1988年)に標高300メートルと冷涼な土地に加え、火山灰土壌で水はけが良く、ぶどう栽培に最適な環境であった鴇(ときと)地区の未利用農地で、病気になりにくい「山ぶどう」交配種を導入し始まりました。

山ぶどうの栽培知識が無い中でスタートし、当初は実がつかない年が続くなど、苦労の連続でしたが、県内のぶどう生産農家、秋田県果樹試験場の協力を得て、垣根仕立てから棚仕立てに変更するなど栽培技術の見直しを行いました。栽培を始めてから10年目になって満足な結果を得られるようになり、現在、小坂七滝ワイナリーのワインのほとんどの原料を供給しています。

地区生産者で組織する(有)十和田湖樹海農園の宮舘文男社長は「ぶどう農園の存続のためには、後継者の育成を急がなければならない。地域に根付いてくれれば嬉しい。」とお話ししてくださいました。

|

|

|

| 山ぶどう園で意見交換の様子 | (有)十和田湖樹海農園の宮舘文男社長 | 道の駅 こさか七滝で販売されている小坂七滝ワイナリーのワイン等 |

にかほ市でスマート農業に取り組む農業法人と意見交換を行いました(8月8日)

8月8日、環境保全型スマート農業に先進的に取り組む「株式会社権右衛門」の須田貴志代表取締役と意見交換を行いました。

須田さんの実家は元々「権右衛門」という屋号で代々400年以上続く農家で、20年以上環境保全型農業に取り組んでいました。近年、地域における農業後継者不足、荒廃した田んぼが増えていくことに危機感を感じ、この現状を解決したいという思いが農業法人立ち上げのキッカケになったとのことです。

現在、水稲約38ヘクタールのほか、ネギやそばなど、合計で45ヘクタールほどの面積に作付けしていますが、地域の農家からは農地の受け手になってほしいとの要望が後を立たないそうです。環境保全型農業で規模を拡大するためには、除草や施肥等の作業を大幅に効率化することが必須であるため、にかほ市、民間企業等の関係者と協力し「環境保全型スマート農業実証試験」にも取り組んでいます。経営理念である「つねに挑戦を大切に豊かな価値を創造し農業を通して地域社会の幸福に貢献すること。」と、農作業の安全管理のため、ASIAGAP(アジアギャップ)認証の取得に向け準備中であり、将来を見据えた取組も行っています。

|

|

|

| 代表取締役 須田貴志さん | 意見交換の様子 | 自動水管理システムを使用した圃場 |

手仕込みで愛情を込めた味!県内産原材料100%の豆板醤(8月8日)

三種町で栽培が盛んなそらまめを使った商品の製造に取り組む、JA秋田やまもと野菜果樹部会そらまめ部門の方々にお話しをお聞きするため、加工所を訪問しました。

そらまめ部門に所属する生産者19戸では、課題となっていたJAでは販売しないA級品以外のそらまめを有効活用するため、豆板醤の製造を開始しました。2001年から製造・販売している「まごころ豆板醤」は、とうがらしや塩などは外国産や県外産ですが、お客からもっと辛いものをとの要望があったことをきっかけに、国内産の豆板醤に関心を持っていた有名シェフの監修を受け、辛さが引き立つ国産とうがらしによる新商品の開発を進めました。地域での栽培に適したとうがらしの種子の確保や粉末化に苦労するなど試行錯誤を重ね、2022年4月に秋田県産の原材料だけで作った「あきた豆板醤プレミアム」の販売にこぎつけました。

伊藤ユウ子代表は、「和食にも洋食にも合う食材であり、地元で愛好され、みやげものとしても地域の知名度アップにつながっている。集荷したそらまめのさやむき作業にはそらまめ部門みんなが参加し、農閑期には女性たちによる加工グループがにぎやかに作業している。今後も仲間と一緒に取り組んでいきたい。」とお話ししてくださいました。

|

|

|

| 伊藤ユウ子代表(右)、木村弘子副代表 | 豆板醤加工の様子 | 「手仕込み豆板醤」、「あきた豆板醤プレミアム」(中央) |

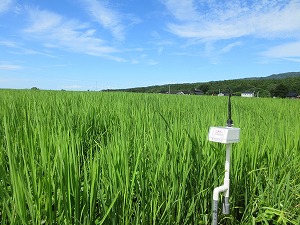

低コスト・省力化を目指す水稲直播栽培の実証ほ場現地検討会に参加しました(8月7日)

8月7日、大仙市が市内仙北地域の水田において開催した令和5年度2回目の「直播栽培の実証ほ場現地検討会」に参加しました。

農業用ドローンによる「水稲べんがらモリブデンコーティング種子」の直播が行われたほ場では、秋田県立大学 西村教授から、改良した散布装置により直播作業が前年度に比べて大幅に省力化したことなどが説明されました。これにより、耕うん代かき後は、収穫作業が始まるまで一切ほ場内に入ることなく米作りが可能になるとのことです。

また、トラクターによる「水稲無コーティング種子の代かき同時浅層土中播種栽培」が行われたほ場では、農研機構 東北農業研究センター 国立水田輪作グループ長から、ノビエの除草剤反応試験結果などが説明されました。

参加した生産者や関係者は、気温30度を超える厳しい暑さにもかかわらず熱心に聞き入っていました。

|

|

| 説明をする秋田県立大学の西村教授 | 説明をする農研機構 東北農業研究センターの国立グループ長(写真提供:大仙市) |

|

|

| 播種作業に活用したドローン | ほ場に設置された「水稲無コーティング種子の代かき同時播種栽培」の概要 |

JAあきた湖東女性部役員会で「みどりの食料システム戦略」について情報提供を行いました(8月3日)

8月3日、JAあきた湖東会議室において JAあきた湖東女性部(伊藤信子部長)役員会が開催され、秋田県拠点から「みどりの食料システム戦略」について情報提供を行いました。始めに消費者向けパンフレットにより同戦略の目的などを説明した後、「食から日本を考える(NIPPON FOOD SHIFT)」の動画を視聴していただきました。 参加者からは、「実家は農家ではなかったので、食に関する情報を得る機会が少なかった。農業においても環境負荷が生じていることを知ったので、今後は地元の直売所を利用するなどしてCO2削減に貢献していきたい。」、「本日の説明については、少し難しいところもあったが、私たちは農家であり消費者でもあるので、この内容を意識して生活していきたい。また、女性部活動の中で若い世代へも受け継いでいけるようにしていきたい。」などの意見がありました。

|

|

|

| 「みどりの食料システム戦略」について説明する門脇総括農政推進官 | 情報提供の様子(1) | 情報提供の様子(2) |

地元食材を生かした発酵ビレッジへの挑戦!(8月1日)

地元食材等をテーマに地域活性化に取り組む合同会社Anique(アニーク)代表 斎藤 美奈子氏を訪問しました。

斎藤さんは、2020年7月から本年6月まで北秋田市地域おこし協力隊移住コーディネーターとして活動する傍ら、You Tube「こむぎ子チャンネル」で地元食材の魅力を配信してきました。2020年1月にオープンした秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線比立内駅舎内の施設「阿仁比立内がっこステーション」は、斎藤さんが約2か月かけてDIYによる改装作業を行い、「新しい出会いと情報の発着所」をコンセプトとし、コワーキングスペースと地域のコミュニティ広場として完成させました。

現在、がっこステーションの運営・管理は「一般社団法人大阿仁ワーキング」が行っています。理事である斎藤さんが主な役割を担っていますが、斎藤さんは、地域活性化を目的とした飲食事業、イベント企画・主催、商品開発を主に行う「合同会社Anique」を本年5月に知人とともに設立しており、同施設の活動を企画していきたいと考えています。本年11月にリニューアルオープンし、地域の女性たちによる漬物製造やワークショップなどに利用できる施設のほか、内陸線の運行時刻の合間に漬物や自ら企画するクラフトビールを楽しんでいただく「GAKKO CAFE&BAR」を設け、鉄道利用者の拡大や地域の交流の場とする計画です。斎藤さんは「県内では様々な発酵食品があり、発酵文化をテーマに活動していきたい。 北秋田市で発酵ビレッジをつくっていきたい。」と熱い思いを、お話ししてくださいました。

|

|

|

| 「阿仁比立内がっこステーション」 (写真提供:斎藤美奈子氏) |

地元食材による商品開発に参画する斎藤さん | 摘果りんごを活用したクラフトビール |

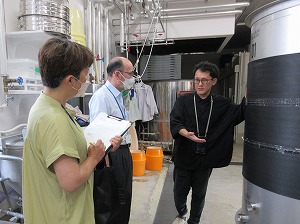

男鹿市で酒造りと地域の活性化に取り組む醸造所と意見交換を行いました(7月27日)

「稲とアガベ株式会社」は、代表の岡住氏が秋田県内の酒造会社に勤めたのち、男鹿市の旧男鹿駅の駅舎を改修して2021年に醸造所をオープンしました。醸造所では、米のうまさをすべて生かすため精米歩合90%のお米を原料とした酒造りに取り組んでいます。また、酒造りの副産物である酒粕を原料に新たなマヨネーズ風調味料を生み出し、捨てるもののない酒造りを目指しています。

さらに、日本酒(清酒)の製造技術をベースとしたお米を主原料とした新しいジャンルのお酒「クラフトサケ」(※)を造る醸造所の団体「クラフトサケブリュワリー協会」や男鹿の活性化を目指す「株式会社男鹿まち企画」を立ち上げ、様々なイベントを企画し、酒造りとまちづくりに取り組んでいます。

(※)「クラフトサケブリュワリー協会」HPから引用 https://craftsakebreweries.com/[外部リンク]

|

|

|

| 施設の説明をする齊藤翔太CFO(右) | 醸造所(建物左側)と店舗 | マヨネーズ風調味料 |

東成瀬村で唯一トルコギキョウを生産している農業者と意見交換を行いました(7月25日)

7月25日、東成瀬村でただ一人トルコギキョウを生産している横尾 堅一郎(よこお けんいちろう)さんと意見交換を行いました。

横尾さんは、大潟村では若い人が当たり前のように農業を継いでいることを知り、大潟村から東成瀬村に帰郷し、県の2年間の研修を終了後、令和4年に新規就農しました。

トルコギキョウを選んだ理由は、冠婚葬祭すべてに用いられるうえ、手間を多くかけただけ花が大きくしっかり育ち価格にも反映されるので、作り甲斐があるからと話されました。品種については、約500種もある中から苗の販売会社及びJA部会で需要を見極め絞り込んだものを作付けしているそうです。

横尾さんは、「現在4棟の栽培ハウスを段階的に増棟してハウスごとの栽培サイクルを調整し、冬場は野菜作りにも挑戦してみたい。そうして、村内の若手にも栽培が広がるよう実績を作っていきたい。」と今後の展望を語ってくれました。

|

|

|

| 横尾 堅一郎 さん | 主力品種の「セレブリッチホワイト」 | 意見交換の様子 |

美郷町で牛ふん堆肥を製造している「株式会社美郷の大地」と意見交換を行いました(7月24日)

7月24日、牛ふん堆肥を製造している美郷町堆肥センター「株式会社美郷の大地」センター長 照井正樹取締役と意見交換を行いました。

施設は2007年に開業し、近年では町内畜産農家の大規模化により稼働率が100%を超え、一部の牛ふんは町外施設で処理していました。また、町が畜産農家へ将来の畜産経営の調査をしたところ、増頭の意向が多かったため増設を行い、町内の約700頭分の牛ふんは、すべて当施設で処理できる体制になりました。増設に伴い秋田県内初、全国でも数台しか稼働していない自走式撹拌機を導入したことにより、発酵工程の切り返し作業が従来の90分から約5分に短縮され、作業効率が向上したばかりではなく、燃料及び温室効果ガスの削減にも繋がっています。

照井センター長は「化学肥料などの資材が高騰している中、地元産の堆肥を使うことで、農家の経費負担が軽減され、循環型農業を少しでも推進できれば。」と話していました。

|

|

|

| 照井センター長(右側)から製造工程の説明 | 増設棟での自走式撹拌機による作業 | 美郷町農政課職員(右側)を交え意見交換 |

大潟村の若手農業者と東北農政局若手職員が意見交換を行いました(7月10日~11日)

7月10日~11日に東北農政局若手職員8人が大潟村を訪問し、大潟村の若手農業者6人と意見交換を行いました。

この意見交換は、2年前、大潟村議会議長から東北農政局に対し「大潟村と東北農政局の若者同士で将来の農業などについて話をする機会を設定してほしい。」という要望があり実現したもので、今年で3回目の開催となりました。

初日は八郎潟地区の国営かんがい排水事業関連施設、たまねぎ乾燥調製施設、収穫時期を迎えたたまねぎ圃場等の現地見学を行いました。

2日目は、2班に分かれて意見交換を行いました。若手農業者からは「高齢化などで農業ができなくなった田んぼを請け負ったりするので作業面積が増え、丁寧な作業が難しい。」等など現場での悩みや「農林水産省が配信しているYouTubeを今度見てみたい。」「今後もこのような機会が増えればいい。」との感想があり、また、東北農政局若手職員からは「貴重な体験であり、業務に生かしていきたい。」「実際に農業をしている方の話を聞けて勉強になった。」等の発言がありました。

|

|

|

| パネルを使って防潮水門等の説明する八郎潟農業水利事業所 鈴木工事第一課長(奥中央) | JA大潟村営農支援課 斉藤課長(左)からたまねぎの乾燥調製施設についての説明を受ける参加者 | 株式会社みらい共創ファーム秋田 涌井取締役(右から2人目)からたまねぎ栽培について説明を受ける参加者 |

|

|

|

| 意見交換の様子(1班) (左側が若手農業者、右側が農政局職員) |

意見交換の様子(2班) (左側が若手農業者、右側が農政局職員) |

記念写真 (前列6名が大潟村若手農業者) |

秋田産羊肉の生産拡大をめざす「宮の羊の牧場」の経営者と意見交換を行いました(7月4日)

7月4日、藤里町営大野岱(おおのだい)放牧場の一画で、めん羊牧場を経営している宮野夫妻と意見交換を行いました。

お二人は、夢であるめん羊の牧場経営の実現のため、2021年4月に群馬県から藤里町に移住し、妻の友美さんは新規就農して「宮の羊の牧場」の代表に就き、夫の洋平さんは藤里町の地域おこし協力隊の活動の傍ら牧場長として経営を支えております。

お二人からは、今はまだ経営を安定させることが第一であるが、いずれは生産を拡大しながら、地元耕種農家さんと連携し飼料などを仕入れ、国産ならぬ純藤里町産の羊肉を販売して、一般の食卓でも手軽に食べられるようにしたい。自分たちの育てた羊肉を直接味わえる店もオープンしたい。と今後の構想をお話していただきました。

また、洋平さんは、羊の毛刈り技術を競う大会「japan Shears(ジャパン シアーズ)2023」で毛刈り日本一3連覇を達成しており、藤里町のイベントで子供たちにその腕前を披露するなど、地域貢献にも一役買っています。

|

|

|

| めん羊経営について熱く楽しく語る宮野夫妻 | 放牧の様子 | 藤里町のイベントにて日本一の技を披露 (写真提供:安保 正氏) |

湯沢市連合婦人会学習会で「みどりの食料システム戦略」について情報提供を行いました(7月4日)

7月4日、湯沢生涯学習センターにおいて湯沢市連合婦人会(北村ルミ子会長)の定例学習会が開催され、秋田県拠点職員が「みどりの食料システム戦略」について情報提供を行いました。始めに消費者向けパンフレットにより同戦略の目的などを説明した後、「食から日本を考える(NIPPON FOOD SHIFT)」の動画を視聴していただきました。

参加者からは、「農業や食について様々な問題があることが分かった、農水省でこの各種事業が進められれば私たちも安心」などの意見がありました。

情報提供終了後、参加者の皆さんから有機農産物等についてのアンケートと、国産農産物の消費拡大に向けた行動変容の機会として「食料自給率を上げるには、私たち消費者は何ができるか?」をカードに書いていただき、各家庭での啓発をお願いしました。

|

|

|

| 学習会には16名が参加 | 開会の挨拶をされる北村会長 | 「みどりの食料システム戦略」について説明する門脇総括農政推進官 |

日本政策金融公庫秋田支店と令和5年度業務推進会議を開催しました(6月28日)

6月28日、日本政策金融公庫秋田支店と県内農業の課題解決に向けた令和5年度業務推進会議を開催しました。

日本政策金融公庫秋田支店からは、農業関連の融資状況や業務説明があり、当拠点からは、eMAFFの利用促進、収入保険制度の実施状況等ついて情報提供を行いました。

その後、県内農産物の輸出状況や物流2024年問題、水田活用交付金の5年水張ルールなど、秋田県内の農業について活発な意見交換を行い、今後も秋田県農業への支援等について連携していくことを確認しました。

また、田口地方参事官から、出席した公庫の皆さんに「国産農産物の消費拡大に向けた行動変容の一つとして、『食料自給率を上げるためにできること』を宣言していただきたい。」と依頼し、会議終了後に皆さんから「わたしの食料自給率アップ宣言!」カードにそれぞれの決意を記入いただき、職場内や各家庭での啓発をお願いしました。

|

|

|

| 業務推進会議の様子 | 稲田事業統轄(後列左)ほか、日本政策金融公庫の皆さん | 「わたしの食料自給率アップ宣言!」 |

横手市の農事組合法人と意見交換を行いました(6月27日)

6月27日、横手市十文字の農事組合法人きずな代表理事の齊藤龍平(さいとうりゅうへい)さんと意見交換を行いました。

「きずな」では、作物ができるまでの思いを消費者に届けたいと、栽培管理とデータ管理の分業体制をとり、米穀や野菜で「JGAP」を取得しています。

また、2年3作(大豆、小麦、そば)の栽培や還元可能な副産物をすき込み、肥料とすることで化学肥料の低減にも努めています。

「お互いに助け合い地域や農地を守りたい」との想いから、平成22年に設立した「きずな」。ここ数年、毎年新入社員を採用しており、栽培技術の基本習得と社員の得意分野を伸ばす取り組みを行うなかで、社員の活躍を期待しつつ自分の経験を伝えているとのことです。

|

|

|

| 代表理事 齊藤龍平さん | 意見交換の様子 |

名水の地で、化粧品原料の素材づくりとワインの製造が行われています(6月23日)

株式会社アルビオンは、化粧品づくりに重要な良質な水を全国で探し求めていた際「白神山水」に出会い、2010年秋田県藤里町に白神研究所を開所しました。

アルビオン白神研究所では、植物由来原料の研究・開発を行いながら、化粧品原料となる植物を自社で生産することにこだわり、有機農法を基本とした原料植物の栽培にも取り組んでいます。また、化粧品原料の生産の中で発生していた未利用部の利用や社のブランド力向上のため、ワイナリーを併設した施設を建設し、担い手不足となっているブドウ栽培を引き継ぐなど「白神山地ワイン」の復活に貢献しました。小平所長は「化粧品開発や地域イベントへの参加を通じて地域をバックアップしていきたい。今後も自社の取組を発信することで、藤里町の知名度を上げ、地域の活性化を図っていきたい。」と暖かくも力強い想いを語ってくれました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 植物バイオテクノロジー研究室 | 化粧品原料に使用されているシャクヤクの花(写真提供:(株)アルビオン白神研究所) |

|

|

|

| 白神山地ワインの原料「ヤマ・ソービニオン」(写真提供:(株)アルビオン白神研究所) | 「ALBION Shirakami Vineyard&Winery(ヴィンヤード&ワイナリー)」の外観(写真提供:(株)アルビオン白神研究所) | 果汁を発酵させるためのタンク |

仙北市の若手農業者と意見交換を行いました(6月16日)

6月16日、仙北市西木町の若手農業者である齋藤瑠璃子さんと意見交換を行いました。

齋藤さんは母親と二人で作業を分担し、水稲、長ねぎ、原木しいたけなどの栽培や、加工場を整備し「いぶりがっこ」の製造もしています。

また、地域特産品の日本一大きいと言われている「西明寺栗」の生産にも携わり、農薬を使用しない環境に配慮した栽培に取り組んでいます。

仙北市の農業委員として、担い手へ農地利用推進などの活動を行っており、「地域農業の将来を盛り上げ、秋田内陸線の車両が田んぼの横を通るこののどかな景観を守っていきたい。」と話していました。

|

|

|

| 明るく猫が大好きな齋藤瑠璃子さん | 原木しいたけ (写真提供:齋藤瑠璃子さん) |

定植後のねぎ畑 (写真提供:齋藤瑠璃子さん) |

秋田市で野菜の多品目栽培に取り組む若手農業者と意見交換を行いました(6月9日)

沢田石 武瑠(さわたいし たける)さんは、就農5年目の若手農業者です。実家は100年以上の歴史がある稲作農家ですが、自ら多品目(ジャガイモ、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、ナス、九条ネギなど)を露地とハウスで、農地の収益性を意識した効率的な作付けを行い、1年を通じた販売を目指しています。販売する野菜には独自ブランド「SENTE(センテ)」のシールを貼っています。

沢田石さんは、昔から秋田にある天然の資材(秋田杉の炭、木酢液、男鹿のニガリ、横手の八沢木白土)を使った土づくりにこだわり、その土に合う野菜を探し、育てた野菜は購入者から美味しいと喜ばれているそうです。また、様々な若手農業者と交流し、栽培技術などの情報を共有しながら秋田産の野菜を広く知ってもらう機会を作っていきたいとおっしゃいました。

|

|

|

| 沢田石さんと「SENTE」ロゴデザイン | 意見交換の様子 | ハウス栽培のナス |

大仙市の若手農業者と意見交換を行いました(6月8日)

6月8日、大仙市協和地域の若手農業者である佐川長範(さがわ たけのり)さんと意見交換を行いました。

佐川さんは、水稲、アスパラガス、長ネギ及びソバの作付けのほか、ホールクロップサイレージを地域の畜産事業者へ供給し、代わりに堆肥を野菜ほ場に還元する耕畜連携にも取り組んでいます。水稲と長ネギ部門を主に担当し、アスパラガスは両親主導で栽培しています。

長ネギ生産に係る収穫期の雇用確保に苦慮していたため、「農業バイトアプリ」を使っての雇用も試しましたが、農業未経験者では、説明に時間を費やすなど結果的にロスが生じていたことから、今後は、冬期間の作業がある菌床シイタケや、アスパラガスの促成栽培(ハウス栽培)の導入を検討し、常時雇用を維持しつつ収益を増やす体制を目指しています。

また、県内の若手農業者と情報共有できる勉強会を主催しており、今後とも継続していく意向とのことです。

|

|

|

| 佐川 長範(さがわ たけのり)さん | 定植作業間近の長ネギ | 終盤の春採アスパラガス |

脱炭素社会に向けた無煙炭化器及びバッテリー式道具の実演会(6月6日)

6月6日、秋田県果樹試験場内のほ場において、JA秋田ふるさとりんご部会(田中正博部会長)が主催する、無煙炭化器及びバッテリー式道具各種の実演会が行われました。主催者から、みどりの食料システム戦略に掲げる「2050年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化」の実現に繋がる取組として、現在、果樹のせん定枝は焼却処分を行うことが主流となっていますが、今後は無煙炭化器でバイオ炭(※)を作成し、土壌改良材や融雪材として広く利用することを目指したいとの話がありました。無煙炭化器は、煙の発生が少ないことから市街地近郊の樹園地での使用も考えられ、実演ではせん定枝は約30分でバイオ炭となりました。

バッテリー式道具は、化石燃料を使用しないことから、脱炭素に繋がります。同部会では、こうした取組でりんご栽培においても脱炭素社会実現へ貢献していきたいとのことです。

(※)バイオ炭とは「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物」と定義されています。(農林水産省ホームページより引用)

|

|

|

| 挨拶をする田中部会長(右) | 無煙炭化器の実演 | きれいに炭化されました |

環境負荷低減にも目を向けている東光鉄工(株)と意見交換を行いました(6月5日)

6月5日、大館市釈迦内の東光鉄工株式会社を訪問し、プロジェクト事業部の梁部長代理、柴田バイオ課課長代理とみどりの食料システム戦略、環境負荷低減に向けた取組などについて意見交換をしました。

お2人からは「平成4年から未利用有機資源の再利用に着目し、堆肥発酵撹拌装置の開発・製造に着手した。この間、全国の家畜事業者や各種法人からの受注により装置の製造販売をしてきており、近年では、自治体からの発注も増えてきている。取り付けから発酵指導等まで、きめ細かなアフターフォローにも万全を期している。近年、農業には若い人の参入もあるが、全体的に農業人口は減少しており、将来、農業に取り組みやすい環境にするため、あらゆる分野で挑戦していきたい。」との説明がありました。

また、東光鉄工では、機械製造とは別分野で家畜の尿を利用した特殊肥料も製造しています。製造過程では専門的知識が必要なため、現状では大量生産が難しいとのこと。製造責任者の柴田課長代理は、「購入していただいた農家さんには大変好評でリピーターも多く、環境負荷低減に貢献する製品と考えており、困難な状況ではあるが、継続していきたい。」との思いを語っていただきました。

|

|

|

| 意見交換の様子 | オープン式ロータリー式堆肥撹拌装置 (写真提供:東光鉄工(株)) |

特殊肥料の製造過程を説明する 柴田課長代理 |

秋田県主催の「有機栽培現地研修会」に参加しました(6月2日)

6月2日、にかほ市で行われた稲作の有機栽培現地研修会に参加しました。

研修は、みどりの食料システム戦略推進交付金のうち「グリーンな栽培体系への転換サポート」を活用した水稲有機栽培の実証試験のほ場で、事業の説明や自動抑草ロボット「アイガモロボ」、水稲用乗用除草機の紹介と実演が行われました。

当日は、あいにくの雨模様でしたが、約80人の参加者が実際に機械を使用している農業者やメーカー担当者の説明を熱心に聞いていました。

「アイガモロボ」は太陽光発電でスクリューを動かし、泥を巻き上げながら水面を動き回ることで、雑草の光合成を妨げ成長を抑えるものですが、メーカー担当者からは自動水管理システムや乗用除草機と併せて使うことで、より効果的な運用が出来ると説明がありました。

秋田県は今年3月に、みどりの食料システム法に基づく基本計画を公表しており、令和7年までに有機JAS認証ほ場面積を500ヘクタールまで増やすことを目標にしています。県の担当者は、「有機農業を行う際の課題である除草作業を軽減することで、県内有機農業の拡大に繋げていきたい。」と話されました。

|

|

|

| 優雅に泳ぐ自動抑草ロボット | 水稲用乗用除草機の実演 | 自動水管理システムの給水ゲート(中央)と水位センサー(右下) |

大館市消費者の会総会において「日本の「食料」を学ぶ」について講演を行いました(5月25日)

5月25日、大館市立中央公民館において大館市消費者の会定期総会(兜森咲子会長)が開催され、田口地方参事官が、「日本の「食料」を学ぶ」について講演を行いました。講演では、始めに参加者個々の1年間のお米の消費量を計算していただきました。年間約70キログラムを食べる参加者からは、「私はお米が好きですし、食べると元気になります。」とのお話がありました。「食から日本を考える(NIPPON FOOD SHIFT)」の動画視聴後に、日本の農業の現状や今後について説明を行いました。参加者には、国産農産物の消費拡大に向けた行動変容の機会として、「食料自給率を上げるには、わたしたち消費者は何ができるか?」をカードに書いていただき、各家庭での啓発をお願いしました。

|

|

|

| 講演には約50名が参加 | わたしの食料自給率アップ宣言! | 講演をする田口地方参事官 |

秋田県主食集荷商業協同組合第69回通常総会に出席しました(5月24日)

5月24日、秋田県主食集荷商業協同組合の第69回通常総会が秋田キャッスルホテル(秋田市)で開催され、来賓として、田口地方参事官が出席し、祝辞を述べました。

|

|

|

| 通常総会の様子 | 秋田県主食集荷商業協同組合 杉本理事長 | 祝辞を述べる田口地方参事官 |

(株)Newjoyと意見交換を行い点滴灌水装置の設置作業を見学しました(5月10日、22日)

5月10日、五城目町で稲作を行う株式会社Newjoyと意見交換を行いました。

同社は仙台市で飲食店を経営する社員の伊藤氏が、出身地の五城目町馬場目地区で同級生や家族と立ち上げた、設立3年目の若い会社です。現在は水田10ヘクタールを経営していますが、今後は地区内で耕作を続けることが難しくなった農家の農地引き受などによる規模拡大を目指すほか、果樹や野菜などを加えた多品目化、加工品の開発や農家レストラン、農泊など観光と連携した事業への取組も視野に入れているそうです。

また、同社はネタフィムジャパン株式会社(東京都)との協業で、水田の点滴灌水装置の実証試験を行っています。

5月22日、田植え後の落水した水田における同装置の設置作業を見学させていただきました。

ネタフィムジャパンの担当者は、「水田に使用する水を減らすだけではなく、メタンの発生を抑えたり、好気的条件下では稲への重金属の吸収を減らすことが出来るといった環境に優しく食品安全にも配慮した技術である。日本の水田にも是非普及させたい。」と話されました。

|

|

|

| 意見交換の様子(左から秋田県拠点齊藤総括農政推進官、(株)Newjoy伊藤氏、草皆代表取締役)【5月10日撮影】 | ネタフィムジャパン(株)担当者(左)から装置の説明を受けているところ 【5月22日撮影】 |

点滴灌水装置設置作業の様子 【5月22日撮影】 |

大館市役所を訪問し、福原市長と意見交換を行いました(5月18日)

5月18日、大館市役所を訪問し、福原市長と大館市農業の現状や今後の取組などについて意見を交わしました。

田口地方参事官が食料・農業・農村基本法の検証・見直し、みどりの食料システム戦略等について説明後、福原市長から「大館市の農業法人には新規就農を志す者が多く集まっている。これからは彼らのような若者が頑張ってくれると信じている。」、「今後は、産地と消費地を結ぶ産地加工の流通体系の確立や、耕畜連携など環境負荷低減の取組をさらに進めたい。」等の話がありました。

また、八峰町・三種町・大館市が連携する『ローカル・トリプル・グリーン』プロジェクト(※)についての紹介がありました。

(※)『ローカル・トリプル・グリーン』プロジェクト:自治体の垣根を超えた地方創生の取組として、八峰町・三種町・大館市が共同で行う事業。第1弾は、八峰町「きばさ」、三種町「じゅんさい」、大館市「とんぶり」の販売促進を実施。

|

|

|

| 田口地方参事官(左)から施策等について説明 | 大館市の農業について語る 福原市長(右)と畠山産業部長(左) |

秋田県のレア食材を集めた「ローカル・トリプル・グリーン」(写真提供:大館市) |

鹿角市でスマート機器を活用して効率的な栽培を行う生産者に思いを語っていただきました(5月16日)

5月16日、鹿角市で主にきゅうりを生産する優作(やさく)ファームの佐藤優さんと意見交換を行いました。

農家の7代目となる佐藤さんは、平成29年に勤め先を辞め、父親とは別経営により農業を始めました。露地とハウスできゅうりを栽培するほか、冬期にほうれん草を栽培するなど、1年を通した出荷をしています。

令和2年に導入したAI自動かん水施肥装置(日射量と土壌水分量による精密な少量多かん水、スマホによる液肥濃度の変更などが可能)と以前から保有していたタイマー式かん水施肥装置を併用し、ハウスごとにぼかし肥料または化成肥料を溶かした異なる液肥を施用しています。データと生育状態のちがいをイメージすることで、短期間で様々なケースを経験し自信をもって栽培できるようになったとのことです。

佐藤さんからは、「連作障害を回避し収益を確保できる作物の栽培を試行したり、スマート機器を活用し、小さな面積でも収益を確保できるスタイルを確立したい。若手農業者と積極的に情報共有することにより、担い手不足が心配される地域ブランドを維持していきたい。また、地域の異業種とも連携して商品開発をするなど、地域農業の活性化に寄与したい。」と思いを語っていただきました。

|

|

|

| 就農7年目の思いを語る佐藤さん | AI自動かん水施肥装置 | ハウス内のきゅうり(肥培方法の違いによる生育状態を確認して技術力アップ) |

大豆と水稲をメインに土地利用型農業を展開している農業法人と意見交換を行いました(4月26日)

4月26日、湯沢市山田地区で大規模な土地利用型農業を展開している「株式会社 やまだアグリサービス」を訪問し、代表取締役の柴田 為英(しばた ためひで)さんと意見交換を行いました。

やまだアグリサービスは、平成12年に地元農家が集団転作を行った大豆の作業を受託する任意組合として設立され、その後、平成15年に農業法人となりました。

山田地区では高齢化や世代交代等により農業から離れる農家が年々増加する中、地域の水田を守るための受け皿となり、現在、大豆約109ヘクタール、水稲約77ヘクタールなどを作付けしています。

柴田さんは、「経営者として地域のコミュニティをもっと活性化できるよう、自然栽培での営農や、様々な人が気軽に利用できるレストハウスを設置してみたい。」との将来展望も語ってくれました。

|

|

|

| 柴田 為英 代表取締役 | 意見交換の様子 | 10台立ち並ぶ穀類乾燥機 |

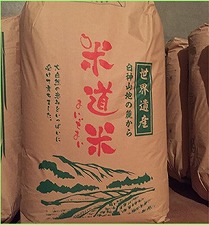

環境に配慮したこだわりを星の数で「見える化」してPR!!(4月25日)

令和4年度から稲作による農林水産省の温室効果ガス削減「見える化」実証事業に参画している能代市の有限会社米道ふたついを訪問し、代表取締役の桜田善仁氏と意見交換を行いました。

米道ふたついは、かねてから秋田県の特別栽培農産物認証を取得し、減農薬・減化学肥料栽培に加え、長期中干し、自社精米施設から出た米糠をペレット化し稲刈後のほ場に散布するなど、環境に配慮した栽培により自社ブランド「米道(まいど)米」を生産して、首都圏の実需者等を中心に販売しています。

米道ふたついでは、常日頃より「マーケットが何を求めているのかを敏感に感じ取り、生産現場に活かすことが再生産価格を維持することに繋がる。」との理念を持ち、これからの消費者は、環境に対し良い事をしているとの満足感が消費動向の主流になると想定して、いち早く対応できるよう、今回の「見える化」実証事業への参画に至りました。

「見える化」実証事業においては、栽培記録とJAに提出している栽培暦を農林水産省に提出してデータ化され温室効果ガス20%以上削減(星3つ)の評価を受けました。

桜田代表からは、「星の数という分かりやすい表示により、多少高めの価格設定でも生産者の努力が消費者に理解され購入機会が増えれば、生産現場もやる気になる。」とのお話とともに「今後、包装袋へのシール添付も考えられるが、その管理方法を厳格にしていかなければ、信頼性が失われる。」との貴重なご意見もいただきました。

(生産者さん、小売業者さん向けご案内)あなたの取組・取扱農産物の 温室効果ガス削減を「見える化」してみませんか。[農林水産省へリンク]

|

|

|

| 米道ふたついの「米道米」 (写真提供:有限会社米道ふたつい) |

意見交換の様子 | 米道ふたついの精米施設 |

|

|

|

| 自社生産している米糠ペレット | 温室効果ガス削減に取り組む生産者の紹介チラシと米道ふたついの米で作られたおむすび | 「見える化」実証事業ラベル |

令和4年度「飼料用米多収日本一」コンテストの表彰授与式を行いました(4月19日)

4月19日、令和4年度「飼料用米多収日本一」コンテストで東北農政局長賞(地域の平均単収からの増収の部:地域単収576kg/10a+215kg/10a)を受賞された横手市の「農事組合法人 めぶき」に、田口地方参事官から表彰状の授与を行いました。

理事の髙橋 定義(たかはし さだよし)さんは、「耕作面積を拡大しつつも、プール育苗、密苗及び自動操舵田植機などスマート農業機械の活用によりコスト削減や省力化を図って、今後も高収量を安定確保していきたい。」と話されていました。

|

|

|

| 表彰状を受け取る(農)めぶき理事の髙橋 定義さん | 記念撮影 (左から田口地方参事官、髙橋さん) |

髙橋さんとご家族の皆さん |

三種町農業再生協議会主催のスマート農業機械の実演会に参加しました(4月18日)

4月18日、三種町農業再生協議会が町内根岸地区のほ場で実施したスマート農業機械の実演会に参加しました。

同協議会では、農業者の高齢化による担い手不足など、農業現場で省力化が求められる中、スマート農業技術について理解を深めてもらうため、これまでも、町やJAとの共催、機器メーカーの協力を得て、自動運転農業機械や水位センサーなどを紹介する実演会を実施してきました。4回目となる今回は、地域農業者の要望を受け、草刈りなど農地の保全管理に利用する農業機械を紹介するため、スライドモア(中耕除草管理機)、ロードメーカー(農道整地機)、ドローン(農薬散布)、ラジコン草刈り機の実演会とし、これまで以上に集まった農業者や関係者が性能の説明や作業実演を熱心に見聞きしていました。

農林水産省では、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動を支援する「多面的機能支払交付金」を設けており、協議会の事務局を担う三種町農林課の小玉課長は、「町内の70超の共同活動組織がこうした制度を活用し地域資源の適切な保全管理を続けていただきたい」と語っていました。

|

|

|

| 趣旨を説明する小玉農林課長 | 集まった多くの農業者の皆さん | 農業機械の説明をするメーカー職員 |

|

|

|

| 3メーカーから説明のあったスライドモア | より購入しやすくなったラジコン草刈り機 | 力強く農道を整地するロードメーカー |

「有機農業の推進へ」大潟村が「オーガニックビレッジ宣言」を行いました(4月4日)

4月4日、大潟村役場で秋田県内第1号となる「オーガニックビレッジ」の宣言式が行われました。

式では髙橋浩人村長が、「地域資源を活用した脱炭素、有機肥料の製造、有機農業の推進による『地域循環型農業』を構築し、『住み継がれる元気な大潟村-未来の子どもたちのために-』を実現する」と宣言しました。

大潟村は、2000年に「環境創造型農業宣言」を行い、村全体で環境に配慮した農業を展開し、減農薬・減化学肥料栽培や有機栽培の拡大に力を入れており、現在、水稲を中心に約330haの有機栽培が行われています。

髙橋村長は、「大潟村の農業が次世代へしっかり継承出来るよう、新たな農業を構築し、日本のモデルとなるよう取り組みたい」と話されていました。

|

|

|

| 宣言文を読み上げる髙橋浩人大潟村長 | 髙橋村長と関係者との記念撮影 | 宣言文と大潟村で生産された有機米 |

過去の秋田フォトレポート

| 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |

お問合せ先

秋田県拠点〒010-0951 秋田県秋田市山王7丁目1-5

代表:018-862-5611