秋田フォトレポート(令和6年度)

令和6年度

| [ 6年4月分 ] | [ 6年5月分 ] | [ 6年6月分 ] | [ 6年7月分 ] | [ 6年8月分 ] | [ 6年9月分 ] |

| [ 6年10月分 ] | [ 6年11月分 ] | [ 6年12月分 ] | [ 7年1月分 ] | [ 7年2月分 ] | [ 7年3月分 ] |

新着情報

- 大潟村で精米工場の竣工式が行われました(3月27日)

- 八峰町の農家民宿「花みずき」と意見交換を行いました(3月19日)

- 食料・農業・農村基本法改正に関する講演を行いました(3月18日)

- 令和6年度第2回地域計画策定全県研修会に参加しました(3月17日)

- 鹿角市の農業経営セミナーで「みどりの食料システム戦略」の講演を行いました(3月12日)

大潟村で精米工場の竣工式が行われました(3月27日)

株式会社大潟村カントリーエレベーター公社において、国の補助事業を活用し新設した精米工場の竣工式が行われました。

式には村内外の関係者45名が出席し、神事が執り行われた後、推野地方参事官が来賓として祝辞を述べました。

その後、精米施設がお披露目され、最新機械に目をみはりました。

同社では、今回の新設により海外への輸出を見据えた販路の拡大、米生産者である農業者の所得向上と産地力の底上げを目指しています。

|

|

|

| 主催者あいさつをする小玉代表取締役社長 | 祝辞を述べる推野地方参事官 | 精米工場の外観 |

|

|

|

| 原料の張り込みタンク | 導入された精米機 | 出荷前の精米 |

八峰町の農家民宿「花みずき」と意見交換を行いました(3月19日)

八峰町で1日1組限定の農家民宿「花みずき」を経営する本多淳子さんと意見交換を行いました。花みずきは、平成24年4月に開業し、名物のハタハタ寿司やハタハタの三五八漬けをメインに八峰町の海の幸、自家栽培した米や野菜を使った料理が自慢で宿泊客から好評を得ています。開業当初から順調に客足も伸び、近年では、シンガポールや中国など海外からの宿泊客もあるそうです。また、本多さんからは、「最近は、旅行客だけでなく、町内の実家に帰省した家族が素泊まりで利用することが増えてきた。農家民宿の新しい活用方法として、宿泊プランに加えても面白いかも。」と、今後の農家民宿の可能性について教えていただきました。

|

|

|

| 農家民宿「花みずき」とオーナーの本多淳子さん | ゆったりくつろげる客室(提供:花みずき) | 旬の食材を使った夕食の一例(提供:花みずき) |

食料・農業・農村基本法改正に関する講演を行いました(3月18日)

男鹿市において、秋田県主食集荷商業協同組合営農集団協議会の中央地区研修会が開催され、同地区の傘下会員と農業者合わせて28名が参加しました。

研修会では、推野地方参事官が「食料・農業・農村基本法改正を踏まえた農政について」講演を行い、その後、参加者から備蓄米放出についてなど活発な発言があり、今後の農業政策に対する関心が高いことが伺えました。

|

|

|

| あいさつする鎌田仁麿中央地区組合長 | 講演する推野地方参事官 | 研修会の参加者 |

令和6年度第2回地域計画策定全県研修会に参加しました(3月17日)

3月17日、県内の市町村等の関係者が一堂に会し、策定後の地域計画の円滑な推進に資することを目的に、秋田県農林水産部農林政策課主催の「令和6年度第2回地域計画策定全県研修会」が秋田市内のホテルで開催されました。

はじめに、「農業委員会の呼びかけによる地域の話合いの取組」と題し、福井県小浜市産業部農政課課長補佐の奥村直己氏から、今後の地域計画の説明会や集約の進め方についての講演があり、続いて、秋田県農林水産部農林政策課副主幹の小笠原伸也氏から「集落営農法人アンケート調査結果を踏まえた今後の目指すべき方向」と題し、集落型農業法人の面積拡大や後継者確保の方向性について報告がありました。最後に「メガファームの立ち上げによる農地集積・集約化」と題し、福井県小浜市の株式会社若狭の恵代表取締役の前野恭慶氏から、みんなが主役の地域運営のノウハウ等について講演があり、参加者は、策定後の地域計画の円滑な推進に向け、理解を深めていました。

|

|

|

| 福井県小浜市農政課 奥村氏 | アンケート調査結果を報告する秋田県農林政策課小笠原氏と多数の関係者が参加した研修会場 | 福井県小浜市 株式会社若狭の恵代表取締役 前野氏 |

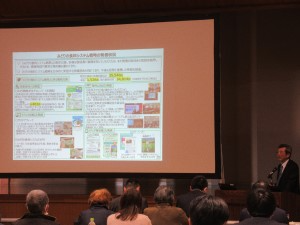

鹿角市の農業経営セミナーで「みどりの食料システム戦略」の講演を行いました(3月12日)

3月12日、鹿角市の感動鹿角パークホテルにおいて、鹿角市農業農村支援機構・鹿角地域農業再生協議会共催セミナー開催事業として令和6年度農業経営セミナーが開催され、県拠点職員が「みどりの食料システム戦略」について講演を行いました。講演では、「みどりの食料システム戦略PR」、「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」の動画を視聴していただいた後、資料に基づき関連した取組等についての説明を分かりやすくていねいに行いました。鹿角市の認定農業者、新規就農者育成塾(ネクスト農塾)研修生等32名が集まり、日本の食の現状や環境負荷低減の取組等について関心を持ってもらう良い機会となりました。

|

|

|

| 講演をする県拠点職員 | 講演会の会場 | 聴講する出席者 |

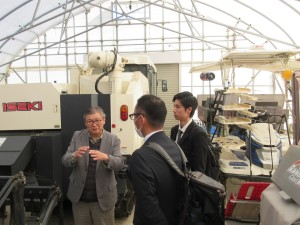

三種町の株式会社晴々と意見交換を行いました(3月11日)

三種町の株式会社晴々(加藤晴喜代表取締役)を訪問し、スマート農業の取組や今後の事業展開についてお話しを伺ってきました。同社は、令和3年から生産者の依頼を受け、農業用ドローン及びラジコンホバークラフトによる水田での病害虫防除サービスを始めました。更に、令和4年からは、三種町農業公社の依頼も加わり防除作業面積が拡大したほか、八峰町で生薬の栽培、乾燥調製作業にも取り組んでいます。また、農林業で使用する薬剤・肥料・資材の販売や加藤代表の経歴を活かし、秋田杉等の苗木生産、森林保育に取り組むなど、農業分野だけにとどまらず幅広く事業展開を行っています。

今後の展望をお伺いしたところ、「生薬の規格外となるキキョウを加工食品として販売することで、生産したものを余すことなく活用していきたい。」と新商品販売についての構想を教えていただきました。

|

|

|

| 加藤代表(右)と意見交換 | 株式会社晴々の事務所 | 農薬肥料散布に活用するドローン |

第17回大仙農業元気賞表彰式及び令和6年度大仙市農業研修会に参加しました(3月11日)

大仙市大曲交流センターにおいて、地域の中核として活躍されている3名に、老松大仙市長から「大仙農業元気賞」が授与されました。この賞は、大仙市居住で先進的な取組及び地域や団体でリーダーとして活躍し、将来の農林水産業を担うことが期待される若手農業者を表彰するものです。

続けて行われた農業研修会では、大仙市新規就農研修施設で研修期間を修了する4名から、取組成果報告がありました。その後、推野地方参事官から、「食料・農業・農村基本法改正のポイント」と農研機構東北農業研究センターの今須研究員から、「大豆作後の水稲作付けについて」についての講演がありました。

|

|

|

| 大仙農業元気賞受賞の御三方(右側) | 大仙市長(左側)から受賞者へ授与 | 「食料・農業・農村基本法改正のポイント」について講演する推野地方参事官 |

「農福連携サポートつくし」が東北農政局「ディスカバー農山漁村の宝」で奨励賞を受賞(3月7日)

大潟村の「社会福祉法人南秋福祉会 農福連携サポートつくし」を訪問し、推野地方参事官が令和6年度東北農政局「ディスカバー農山漁村の宝」奨励賞の賞状を手渡しました。

同事業所には、村内と周辺市町から17名の利用者が通所し、担い手不足の生産現場で活躍しています。現在、農家5戸、法人2団体と作業受託の契約を結んでいます。主な作業内容は、カボチャやトルコギキョウの収穫・選別。青ネギ、白ネギのトリミングや水稲栽培の補助作業です。このほかに事業所では、温室ハウスでリーフレタス等の葉物野菜を水耕栽培しており、近隣の道の駅やスーパーで販売しています。

施設の担当者からは、「これからも人手不足の農家を助ける存在になれるよう取り組んでいきたい。」とお話がありました。

|

|

|

| 賞状授与(左が推野地方参事官) | 関係者との記念撮影 | 水耕栽培のリーフレタス |

秋田県立大学で「みどり戦略」と「農林水産統計の活用」について意見交換を行いました(3月5日)

秋田県立大学大潟キャンパスを訪問し、生物資源科学部アグリビジネス学科の濱村寿史准教授と意見交換を行いました。

県拠点から「みどりの食料システム戦略」の説明をしたところ、濱村准教授から「『農業・食料政策学』の講義でみどり戦略の資料を教材として取り上げた。新年度の講義でも活用していきたい。」とのこと。また、みどり戦略学生チャレンジにも興味を持っていただきました。

「農林水産統計の活用」については、「『農林業センサス』のデータ活用の際は、県拠点に相談したい。」との要望をいただき、今後もできることから連携していくことを確認してきました。

|

|

|

| 説明する県拠点職員(右) | データ活用を要望する濱村准教授 | 濱村准教授と県拠点職員 |

第33回秋田県優良水稲種子生産共励会で東北農政局長賞を授与しました(3月4日)

秋田県JAビル(秋田市)において、令和6年度第四次あきた売れる米づくりランクアップ運動並びに第33回秋田県優良水稲種子生産共励会褒賞授与式が行われ、推野地方参事官が出席。優秀賞を受賞した一関孝彦さん(大館市)に、特別賞として東北農政局長賞の授与を行い、祝辞を述べました。

秋田県優良水稲種子生産共励会(秋田県産米改良協会主催)は、平成4年から種子生産の技術向上を目指し実施されており、近年の大雨や高温等、厳しい環境下でも細心の注意を払い生産を行った優秀な種子生産者を表彰しています。今年度は、各JAから推薦された45点が出品され、ほ場確認や発芽率等の審査の結果、優秀賞5点、奨励賞6点が表彰されました。

受賞者の皆さんは、今後も秋田米のブランド力向上と安定供給のため、優良種子の生産に取り組むと、思いを強くされました。

|

|

|

| 褒賞授与式 | 東北農政局長賞の授与 一関孝彦さんの代理 一関清子さん(右) |

祝辞を述べる推野地方参事官 |

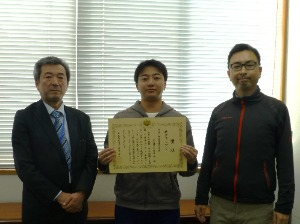

秋田工業高等専門学校が「みどり戦略学生チャレンジ」東北ブロック準グランプリを受賞!(2月28日)

今年度開催された「第1回みどり戦略学生チャレンジ」東北ブロック大会 において、秋田工業高等専門学校の「下水処理水を活用した環境にやさしい酒米づくり」が「大学・専門学校の部」準グランプリを受賞しました。

学校を訪問し推野地方参事官から、代表学生の菅原幹さんに賞状を伝達後、所属する創造システム工学科の増田周平准教授も交え、苦労話などを聞き、新たな活用の可能性について意見交換を行いました。なお、生産された酒米を使った日本酒は、すでに一般に販売されています。

この春、菅原さんは卒業となるため、令和7年度からは後輩に研究が引き継がれます。

(※)秋田工業高等専門学校の取組についての詳しい情報はこちらから(東北農政局HP)

https://www.maff.go.jp/tohoku/kihon/attach/pdf/midori_gakuchare-28.pdf

(※)みどり戦略学生チャレンジについての詳しい情報はこちらから(農林水産省HP)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/challenge.html

|

|

|

| 推野地方参事官から菅原さんへ賞状を伝達 | (左から)推野地方参事官、菅原さん、増田准教授 | 賞状伝達後の意見交換 |

秋田県生協連幹部役職員研修会でみどり戦略について講演しました(2月21日)

秋田県生活協同組合連合会が開催した幹部役職員研修会において、推野地方参事官が『「食」と「環境」を未来に継承していくために』と題して、みどりの食料システム戦略について講演を行いました。

研修会には、秋田市内の本会場と県内5会場をオンラインでつなぎ、62名の幹部役職員が参加しました。

講演後、参加者から「エシカル消費、有機食品を選び地産地消を実践するイーとうほくアクションの取組を続けていきたい。」等の感想が寄せられ、「食」と「環境」に対する関心の高さが伺えました。

|

|

|

| 講演する推野地方参事官 | 講演後、質問する参加者 | 各会場に配信された講演の映像 |

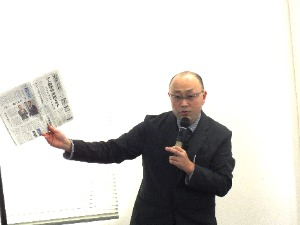

秋田魁新報社の読者局読者交流部長を講師に迎え講演会を開催しました(2月20日)

秋田県拠点では、職員のスキルアップを図るため、秋田魁新報社の読者局NIE・読者交流部の佐藤勝部長を講師に迎え「効率的な取材と読みやすくわかりやすい記事(文章)の書き方」と題し講演会を開催しました(会場参加27名、オンライン参加14名)。

約20年間の記者経験を持つ佐藤部長から、文章を作成する際の構成の仕方や、取材時のメモの取り方、取材対象から情報を聞き出すテクニック等、私たちの業務に、大いに役立つ講演をしていただきました。

参加者に対して、当講演会のアンケート調査をしたところ「取材の時、記事の完成形をイメージしつつ質問を堀り下げていくことは、確認漏れを無くすためにも重要だと感じた。」「魁新聞の投稿欄にチャレンジしたい!」「次回はロールプレイングを取り入れてはどうか。」等、前向きな感想が寄せられました。

講演の最後に「効率的な取材とは、取材対象に自分が身をおいて楽しむことが大事。楽しめばおのずと良い質問が出て、結果、良い取材になる。」とのお話があり、取材時の心構えとして深く心に刻まれました。

|

|

|

| 推野地方参事官の挨拶 | 講師の秋田魁新報社の佐藤部長 | 27名の職員が会場参加 |

大曲農業高校野菜部が「みどり戦略学生チャレンジ東北ブロックグランプリ」を受賞!(2月19日)

今年度、初の開催となった「第1回みどり戦略学生チャレンジ東北ブロック大会 高校の部」において、参加19チームの中から秋田県立大曲農業高等学校野菜部の取組「ヘラクレスオオカブトとシイタケ廃菌床で広がれ、循環型農業」がグランプリを受賞しました。

学校を訪問し行った表彰式では、代表学生の佐々木芽生さんに賞状を伝達し意見交換も行いました。今後の目標について、2年の関口宗浩さんから「今回は、全国大会で農林水産大臣賞を獲得することができず悔しい思いをしました。次回は、全国大会出場はもちろんですが、農林水産大臣賞を獲得できるように頑張ります!」と力強い発言がありました。

(※)大曲農業高等学校の取組についての詳しい情報はこちらから(東北農政局HP)

https://www.maff.go.jp/tohoku/kihon/attach/pdf/midori_gakuchare-6.pdf

(※)みどり戦略学生チャレンジについての詳しい情報はこちらから(農林水産省HP)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/challenge.html

|

|

|

| 大曲農業高校校長室での表彰式 | 中心となって取り組んだみなさん(左から)加藤仁衣奈さん、佐々木芽生さん、佐々木棟旺さん、関口宗浩さん | 関係者による記念撮影 |

秋田県立大学で「みどり戦略」と「農林水産統計の活用」について意見交換を行いました(2月17日)

秋田県立大学本荘キャンパスを訪問し、システム科学技術学部経営システム工学科の星野満博准教授とみどりの食料システム戦略や農林水産統計の活用等について意見交換を行いました。

星野准教授からみどりの食料システム戦略に関して、「「見える化」ラベル商品の購入をポイント化したら、消費者がもっと興味を持つのではないでしょうか。」とご意見をいただきました。

また、農林水産統計の活用に関して、「統計学の対象については、ほとんど制約は無く広範なエリアが研究対象であり、農林水産データも知の宝庫。農林業センサスなどの地域データを比較した場合、我々は関連する知見が少ないので、農業関係者とは異なる視点から特徴や差異を見い出せるかもしれません。これらのデータを教材や学生の研究資料として活用していきたいと考えています。」とお話がありました。

|

|

|

| 説明する県拠点職員(手前側) | ご意見をいただいた星野准教授 | 星野准教授(中央)と県拠点職員 |

大仙市農業振興情報センターと意見交換を行いました(1月30日)

大仙市農業振興情報センターは、東部(太田地区)と西部(西仙北地区)に実習地を備えた新規就農者研修施設です。両施設で合計15名の研修生を受入れることが可能で、近隣市町からも受け入れています。年間100時間以上の座学と1,200時間以上の実習及び農業簿記3級の受験カリキュラムを組んでいます。研修生個々の希望に沿った品目を栽培させ、2年間の研修期間に、地元JA専門部会が開催する研修への参加や先進的な農業者の現地視察も行われます。

所長の谷口藤美さんは、「研修を経て認定新規就農者となり、将来的には地域農業の担い手として活躍してもらいたい。」と話してくださいました。

|

|

|

| 講義を受ける研修生 | 地下水を活用した冬場のトマト栽培実証ハウス | (右から)谷口所長、須田副主幹 |

秋田青果物流DX協議会のメンバーと情報交換を行いました(1月29日)

秋田県立大学の山田農工連携プロデューサーはじめ6名が秋田県拠点に来所され、秋田青果物流DX協議会の活動について情報提供いただきました。協議会では令和6年度持続可能な食品等流通対策事業を活用してJA全農あきた、秋田県トラック協会、(株)みずほ第一フィナンシャルテクノロジー、秋田県立大学をコアとした青果物流DXプロジェクトを実施しており、DXを取り入れた物流の効率化・高度化に取り組まれ、本取組の成果を秋田県内はもちろん全国他地域にも普及させることを目指しているそうです。

秋田県拠点からは、「地域の農業をみて・知って・活かすDB」や「みどりの食料システム戦略」等について情報を提供し、今後も情報提供や意見交換を行うなど、連携を図ることとしました。

|

|

|

| 青果物流の効率化等について意見交換 | 秋田県立大学山田プロデューサー(右)と 秋田青果物流DX協議会の皆様 | 活かすDBを紹介する県拠点職員 |

にかほ市で魅力的な農業モデルを目指す農事組合法人と意見交換を行いました(1月22日)

にかほ市の農事組合法人小出ファームを訪問し、スマート農業や次世代の担い手確保等について意見交換を行いました。

同ファームは前身の集落営農組織「畑営農組合」が、基盤整備事業をきっかけに平成28年に法人化し、にかほ市畑地区で水稲、大豆と施設園芸(アスパラガス)などに取り組む経営体です。

水稲の密苗育苗とV溝直播、ドローンやGPSトラクタの活用、ザルビオフィールドマネージャーを活用した施肥管理など、スマート技術を積極的に導入し作業の効率化を進めています。また、冬期の収入源として、たらの芽栽培にも取り組み、啓翁桜は来年度の出荷に向け育成中です。

代表理事の佐々木正憲さんは「スマート技術で効率的に作業しないと営農継続は難しい。今後は、地域の農地を次世代に繋いでいくために、新たな担い手を確保できるよう魅力的な農業の経営モデルをつくりたい。」と話していました。

こうした取組が評価され、令和6年度ふるさと秋田農林水産大賞では、農林水産大臣賞を受賞されました。

|

|

|

| 法人の事務室で意見交換をする 推野地方参事官(右端) |

(左から)佐々木正憲代表理事、佐々木鋼記理事 | 芽が出始めた「たらの芽」の原木 (上は加温用の電線) |

五城目町の農業者等との意見交換会で改正基本法の講演を行いました(1月15日)

五城目町農業委員会主催の「農業者等との意見交換会」が役場で開催され、県拠点職員が「食料・農業・農村基本法と関連3法」についての講演を行いました。

はじめに、会長から「基本法は、地域の農地を維持・発展させるためのかじ取りとなる法律であり、それを踏まえ、農業委員会は地域の農業者の代表として町の農業の振興と発展に努めていく。」と挨拶がありました。意見交換会では参加者から「基本法に対する理解が深まった。」などの声が寄せられました。

|

|

|

| 意見交換会の参加者 | 講演を行う県拠点職員 | 来賓として出席した推野参事官(左側) |

鹿角市で漬物を製造・販売している「あらとまい農場」と意見交換を行いました(1月14日)

鹿角市で古くから家庭で親しまれている「しそ巻き大根」をはじめ漬物を製造、販売する「あらとまい農場」の米田(まいた)久美子代表から、女性経営者としての苦労や今後についてお話を伺って来ました。漬物製造は、昭和47年に先代の父が農業の傍ら自家生産した大根を使って商品化したのが始まりで、令和元年に米田代表が事業を承継したそうです。承継直後は、販売収益も順調に推移していましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により利益が大きく減り、現在もまだ回復できていないとのこと。しかしながら、漬物にした際の食感にこだわった大根の品種選びやパッケージにお勧めの食べ方を載せるなど、工夫を凝らした商品開発に力を入れています。米田代表からは、「私は、営業マン!今は、取引先を増やすことを第一に首都圏で開催される商談会等へ積極的に参加し、PRしていきたい。」と意気込みを語っていただきました。

|

|

|

| 米田代表と意見交換 | 漬物加工所 | 「あらとまい農場」の主力商品 |

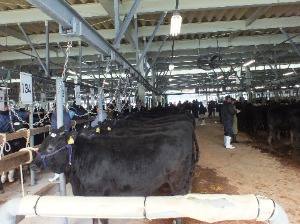

令和7年あきた総合家畜市場の初セリに出席しました(1月8日)

由利本荘市にある「あきた総合家畜市場」で、令和7年の初セリが行われ、推野地方参事官が来賓として出席しました。

拝礼や主催者挨拶等のセレモニーの後、令和7年の初セリ開始。生産資材等が高騰し大変厳しい経営環境の中、畜産農家が丹念に育てた和牛の子牛等250頭がセリにかけられました。

上場250頭のうち244頭の取引が成立し、平均価格は53万507円と、前年1月と比べると約6万円上回りました。

子牛の取引価格は低迷が続いていますが、初セリでは100万円を超える高値がついた取引もあり、幸先の良いスタートが切れ、牛肉需要の拡大に期待が高まります。

|

|

|

| 来賓、関係者によるセレモニー | つなぎ場で出番を待つ子牛 | セリ場での子牛 |

大仙市で環境に配慮した稲作に取り組んでいる農業法人と意見交換をしました(12月19日)

「株式会社三太郎おじさん」の富樫佳典代表取締役は、殺虫殺菌剤を使わない水稲栽培を行っています。除草剤は1回の使用にとどめ、後は除草機や人手での除草に努め、畦畔や農道も30年前から除草剤を使わず、刈払機で雑草の成長点を刈り取り根元を長めに残すことで、雑草の成長を抑えつつ害虫抑制に有益な昆虫等が住みやすい環境を作っています。収穫した米は大仙市のふるさと納税の返礼品にも提供され、一部の水田では農薬や肥料をまったく使わない自然栽培を行っており、「今後も手間はかかるが面積を増やしていきたい。」と話して下さいました。

|

|

|

| 屋号を会社名に取り入れた富樫代表 | 精米時の発熱を抑える循環式精米機 | 保育園児達との田植作業 (提供:三太郎おじさん) |

由利地域農業者発展フォーラムに参加しました(12月18日)

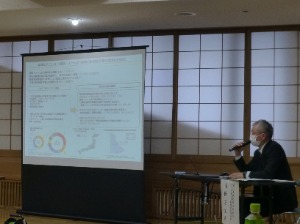

12月18日、由利本荘市西目公民館シーガルで第7回由利地域農業者発展フォーラムが開催され、東北農政局 児玉企画調整室長が「食料・農業・農村基本法の改正」について基調講演を行いました。

その後、地域農業をリードする4名の農業者をパネリストに迎え、経営概況の紹介をはじめ、規模拡大の経緯や余地、後継者の育成・確保、今後の経営目標等について活発な討論が行われました。アドバイザーとして参加した児玉企画調整室長、由利本荘市、にかほ市、秋田しんせい農業協同組合の皆さんからは、課題解決に向けた取組や支援等に関するお話のほか、パネリストの皆さんへの温かい応援メッセージがありました。

参加者は200名を超え、由利地域の農業を発展させていこうという、関係者の強く熱い思いが感じられたフォーラムとなりました。秋田県拠点も地域の農業発展のため、引き続き応援していきます。

|

|

|

| 由利地域の農業発展を目的に7回目を 迎えたフォーラム |

開催にあたり挨拶する由利本荘市 佐々木副市長 | 基調講演する児玉 企画調整室長 |

|

|

|

| パネルディスカッションに参加したパネリストとアドバイザー | コーディネーターの由利地域振興局 片野農業振興普及課長 |

フォーラムには200名を超える関係者が参加 |

藤里町で米粉を使った洋菓子製造に取り組む菓子店と意見交換を行いました(12月11日)

白神山地の麓にある藤里町で、県内産農産物を原料として洋菓子を製造・販売する菓子工房エスポワールのオーナー菊地 整(せい)さんと意見交換を行いました。オーナーの菊地さんは、特に米粉やそば粉を原料とした他店にはないロールケーキを作りたいと2009年に開店したそうです。開店当初は、米粉の粒子が粗く、ロールケーキの生地づくりに苦労していましたが、製粉技術の進歩とともに粒子の細かい米粉が使用できるようになり、現在の滑らかな口当たりのロールケーキにたどり着いたとのこと。また、3年ほど前からは米粉ロールケーキの受託製造にも取り組んでおり、評判を聞きつけた焼き芋店やお茶屋など全国各地から依頼が増えているそうです。菊地さんからは、「自分の趣味で始めた洋菓子づくりが、ここまで続くとは思っていなかった。米粉やそば粉など原料にこだわってやってきて良かった。」としみじみ話していただきました。ご子息への事業継承も決まり、今後、白神山地の麓から米粉の需要拡大が大いに期待されます。

|

|

|

| 菓子工房エスポワール | オーナーの菊地 整さん | 原料にこだわって製造したロールケーキ |

由利本荘市で地域の農地を守る農事組合法人と意見交換しました(12月11日)

由利本荘市の農事組合法人「赤田ファーム」を訪問し、みどりの食料システム戦略や需要に応じた米の生産・販売等について意見交換を行いました。

同ファームは、地域で代々続く農地を守り、地域を維持していくことを目的として、平成26年に立ち上げ、今では同市赤田中央地区の農地の95パーセントを集積しているほか、他地域からの委託も受けています。

令和3年には「全国優良経営体表彰」の「経営改善部門」で「全国担い手育成総合支援協議会 会長賞」を受賞するなど、この間、弛まず経営の改善に取り組んできました。課題の一つである担い手不足解消のため、水位センサーによる給水ゲートやドローンの活用などのスマート農業を進め、また、来年からは有機栽培や水田の中干しなど、環境負荷低減にもチャレンジする予定です。

今年の「第43回秋田県産米品評会」ではサキホコレで「最優秀賞 秋田県知事賞」を受賞するなど、同品評会受賞者の常連となっています。伊藤代表理事は「消費地の卸売業者から米の味を高く評価されており、もっと取引を増やして欲しいと言われている。」と、話してくださいました。

|

|

|

| 米のほか大豆やアスパラガスにも取り組んでいます(写真はアスパラガス用ハウス) | 代表理事の伊藤喜美雄さん | (右から)田口理事、伊藤代表理事、拠点職員、田口監事、伊藤理事 |

大仙市で枝豆を生産する農事組合法人と意見交換を行いました(12月11日)

農事組合法人やぶだいは、西仙北地域の基盤整備事業を契機に平成30年2月に設立されました。令和6年産は水稲145ヘクタール、大豆35ヘクタール、そば9ヘクタール及び枝豆5ヘクタールの作付けを行いました。法人の名称は、基盤整備前にあった貯水場の「やぶたい沼」から名付けたそうです。

高収益作物として大仙市で推奨している枝豆を栽培し、法人で一貫作業を行っています。また、水稲は令和6年産から、中干し延長によるJ-クレジットに取り組み、今後も継続していくとのことです。

代表理事の鈴木富夫さんは、「今後も需要に応じた米生産を基本に、水稲と大豆等のバランスのとれた営農を図っていきたい。」と話してくださいました。

|

|

|

| 代表理事の鈴木富夫さん | 大豆、枝豆の播種計画図 | みどり戦略について説明、手前は事務局の菅原 孝さん |

北秋田市の「農事組合法人ぬかさわ」と意見交換を行いました(12月5日)

北秋田市の農事組合法人ぬかさわ(出川信久代表理事)は、経営面積123ヘクタールで、水稲や大豆、枝豆、にんにくなどの生産を行っています。女性社員の継続した雇用のため、冬期間の作業を確保し、通年雇用できるよう今年からバター餅や法人で生産したあきたこまちを使用したきりたんぽの製造を始めました。きりたんぽについて、出川代表は、「卸先から日持ちする冷凍品のニーズがあることから、今後は、急速冷凍庫を導入し、販売拡大につなげたい。」と展望を話されました。

|

|

|

| 出川代表(右)と意見交換 | ぬかさわの事務所 | 製造しているきりたんぽ |

日本政策金融公庫秋田支店との令和6年度業務推進会議を開催しました(12月4日)

12月4日、日本政策金融公庫秋田支店と県内農業の課題解決に向けた令和6年度業務推進会議を開催しました。

日本政策金融公庫秋田支店からは、農業関連の融資状況や各種取組等について説明いただき、当拠点からは、改正基本法、みどりのシステム戦略推進の取組として、「学生チャレンジ」や「見える化」、「みどりチェック」について紹介するとともに、米の需要に応じた生産・販売について情報提供を行いました。

その後、新規就農者や輸出の取組、先日閣議決定された令和6年度補正予算等について活発な意見交換を行い、今後も秋田県農業支援のため連携を深めていくこととしました。

|

|

|

| 日本政策金融公庫 鈴木事業統轄 | 挨拶をする推野参事官 | 日本政策金融公庫の皆さん(正面5名)と意見交換 |

男鹿市の施設園芸農家と意見交換を行いました(12月3日)

男鹿市船越地域で施設園芸作物の周年栽培に取り組む安田善八(やすだ ぜんや)さんと意見交換を行いました。

安田さんは、農業大学を卒業後、花きの主産地である福岡県のキク農家で研修し、平成18年に就農しました。現在、園芸用ハウス15棟で6月から12月は輪ギク、12月~3月はホウレンソウなどを栽培しています。

ここ数年、ハウスの加温や電照などの経費が増加したことに加え、資材や種苗などの値上げが重なり経営に大きく影響しているということでした。

安田さんは「花き栽培は、技術的な面で敷居が高い印象を持たれているのか、新規就農者から選ばれにくいため、地域の花き生産者も30代半ばから50代と20代がいない。また、これまで頑張ってきた70代が離農し作付面積も減っている。」と話していました。地域と農業を次世代に繋ぐためには後進を育てることが必要と考え、自ら現場研修生の受け入れや栽培農家の技術指導などを行っているそうです。

|

|

|

| 安田善八さん | 収穫前の輪ギク | 輪ギク栽培の説明をする安田さん |

秋田県のタマネギ産地化に向けて課題解決!(12月3日)

令和5年戦略的スマート農業技術の実証・実装事業に採択された「秋田県産タマネギの生産性改善による自給率向上モデル実証(秋田県タマネギ産地形成コンソーシアム)」の、令和6年度実証成果報告会に参加しました。

講演では、「遠隔技術指導による広域的な生産技術の向上」、「ロボットトラクタ導入による作業時間の削減」及び「AI自動選果機導入による選果時間の削減」の3課題についてそれぞれ成果報告があり、その後の総合討論では「遠隔技術指導のシステム構築には目途がついたが、行政もJAも農業担当者が減る中、その前提となる指導者をどうやって確保するのか。」という新たな課題が出されるなど、活発な意見交換が行われました。

主催団体の一つであり事務局でもある「農研機構東北農業研究センター」からは、「事業は来年3月で終わるが、東北にタマネギを根付かせるためには、このような取組を続けていかなければならない。タマネギの情報を共有したい方は、ぜひ、東北タマネギ生産促進研究開発プラットフォームに参加していただきたい。」と、今後に向けた話もありました。

|

|

|

| 遠隔技術指導の実演を熱心に見入る参加者 | 会場と山梨大学をオンラインで結んだ AI自動選果機の実演 |

総合討論のパネリストとスタッフ |

大仙市で園芸メガ団地で営農する農事組合法人と意見交換を行いました(12月2日)

農事組合法人下黒土アグリは、平成25年の基盤整備事業を契機に平成26年1月に設立されました。現在は水稲42ヘクタール、大豆46ヘクタールのほか、施設型園芸メガ団地のビニールハウス44棟で、夏秋トマト、葉ボタン、りんどう、ホウレンソウ、ネギ等の複合経営を行っています。

大豆の連作障害回避のため水稲と2年ごとのブロックローテーションを行い、安定的な収量を確保しています。

代表理事の鈴木次男さんは、「大豆は、連作障害により3年目から収量に影響がある。水稲作付前の均平作業は神経を使い苦労はあるが、レーザーレベラーの導入で作業の効率化を行っている。今後も大豆と水稲のバランスのとれた作付けと、園芸作物の充実を図っていきたい。」と話してくださいました。

|

|

|

| 代表理事の鈴木次男さん | トマトの収穫を終えた園芸メガ団地 現在は葉ボタンを栽培 |

みどり戦略について説明 |

勇気をもって落ち着いて対応する「心構え」も学ぶ(11月27日)

11月27日、秋田市消防本部秋田消防署より3名の指導員を招いて開催した応急手当講習会に、推野地方参事官をはじめ26名の職員が参加しました。

講習では、心臓マッサージやAEDの操作方法について説明を受け、人形を要救助者に見たて参加者全員が心臓マッサージやAED操作を行いました。また、現在は、心臓マッサージを何よりも優先し行ったほうが救命率が高くなること、AEDには記録装置があり病院で処置する際に、その情報が生かされることなどについても教えていただきました。

要救助者に出会った時、一番最初に対応にあたるのは救急隊でも医師や看護師でもなく、発見した私たちになります。勇気をもって落ち着いて対応する「心構え」も学ぶことができた講習会となりました。

|

|

|

| 心臓マッサージの手順とAEDの操作方法の説明 | 自らの体を使って呼吸の確認方法について解説 | 指導員の説明に真剣に耳を傾ける |

|

|

|

| 指導員にアドバイスを受けながら 救命処置を行う |

周りに人がいるときは声をかけ力を合わせて救助にあたる | 「心臓マッサージは力が必要で想像以上に大変」と参加した職員 |

秋田地方気象台で「みどり戦略」について講話を行いました(11月26日)

11月26日、秋田地方気象台談話会で推野地方参事官が、山本秋田地方気象台長をはじめ20数名の職員の皆さんに「みどりの食料システム戦略」について講話を行いました。講話では、温暖化がもたらす農作物への影響や「みえるらべる」の取組などについて興味を持って聞いていただき、その後の質疑応答では、「稲作のメタンガス排出量が農業の中でも多いのはなぜか。」、「高温に適応する品種の改良も進められていると思うが、品種改良に要する期間はどのくらいか。」などの質問が出され関心の高さをうかがうことができました。

講話終了後には、観測機器や施設の見学、幹部による意見交換も行いました。

庁舎が隣同士という関係性も生かし、定期的な交流を通じ連携を深めていきたいと考えています。

|

|

|

| 挨拶する山本秋田地方気象台長 | 講話する推野地方参事官 | 参加された秋田地方気象台の職員の皆さん |

|

|

|

| 敷地内にある観測施設を見学 | 講話終了後の幹部による意見交換 | マスコットキャラクター「はれるん」 と「みっちゃん」のシールを交換 |

農業委員会の周知活動に「ゆりほん農委レディース7」が活躍しています(11月26日)

由利本荘市農業委員会では、農業委員3名、農地利用最適化推進委員3名に事務局1名を加えた女性7名で令和6年1月に「ゆりほん農委レディース7」(会長、畑山留美子農業委員)を立ち上げました。

活動は、農業委員会の仕事や活動を幅広い世代に周知することを目的に行っており、令和6年2月に第1回目の取組として、市内の小学生低学年を対象に活動の紹介と大型絵本の読み聞かせ等を行いました。

第2回目として、旧石沢小学校の「石沢学校食堂」において、一般市民を対象に地元産そば粉を使った「そば打ち体験・情報交換会」を開催し、男女合わせて29名が参加しました。そばを生産した農事組合法人や食堂の方に講師を務めてもらい、実際にそば粉からそばを打ちました。その後、グループに分かれ昼食をとりながら地域の農地や農業の課題について、参加者と活発な情報交換を行いました。

畑山会長は、「今後もいろんな企画で市民と交流しながら、農業委員会の活動を広く周知して行きたい。」と話していました。

|

|

|

| 自ら打ったそば生地を慎重に切る参加者 | グループの情報交換内容を発表する畑山会長 | 参加者と講師が全員で記念撮影 |

鹿角市で環境負荷低減に取り組む農業生産法人と意見交換を行いました(11月25日)

鹿角市で環境に配慮した営農に取り組んでいる有限会社八幡平地域経営公社(阿部 聖代表)では、経営面積130ヘクタールで水稲やそば、啓翁桜の生産をしています。特に水稲生産においては、化学肥料を削減するため、基肥の全量堆肥への切り替えやもみ殻くん炭の活用等の取組に加え、省エネタイプの穀物乾燥機を導入しており、本年度からは、水田の中干期間を延長するJクレジットの取組を始めました。また、新しく温室効果ガス削減への貢献と生物多様性保全への配慮がわかる「みえるらべる」への取組も検討しています。営業部の阿部さんからは、「商品の差別化ができ消費者へのアピールポイントになると思う。令和6年産米から取り組めれば。」と意欲的なお話しがありました。

|

|

|

| (右から)阿部代表、営業部 阿部さん、との意見交換 | 農業用倉庫等の外観 | 冬場に出荷される啓翁桜 |

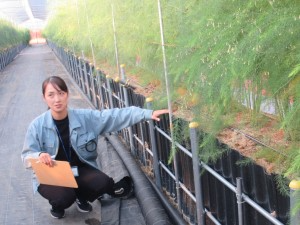

有機農業の推進について意見交換を行いました(11月21日)

大潟村では令和5年4月に秋田県内第1号となる「オーガニックビレッジ」を宣言しており、村全体で環境に配慮した農業を展開し、有機農業の推進による地域循環型農業の構築に力を入れています。

若狭晴香さんは、今年4月に地域おこし協力隊として村に移住して、「オーガニックビレッジの推進と地域活性化に係る活動」を担当する傍ら、手探りで村の有機農産物の認知度向上に向けた活動をしています。

9月下旬には「道の駅おおがた」内の「産直センター 潟の店」に「有機農産物コーナー」を設置しました。若狭さんは、大潟村の有機農産物を村内外問わず多くの人に知ってもらいたいと、話して下さいました。

|

|

|

| 左から若狭さん、大潟村産業振興課の伊東課長 | 若狭さんが発案したポスターと一緒に | 産直センターの「有機農産物コーナー」 |

令和6年度第1回地域計画策定全県研修会に参加しました(11月19日)

11月19日、秋田県農林水産部農林政策課主催の「令和6年度第1回地域計画策定全県研修会」が秋田市内のホテルで開催されました。研修会は、県内の市町村等の関係者が一堂に会し、将来を見据えた計画の見直しに向けた手法や、広域的な農地の受け皿となる経営体の育成事例等の横展開を図り、地域計画の円滑な推進に資する目的で開催されました。

第1部は、令和7年度以降の地域計画の継続的な見直しをテーマに、「何を残し、何を手放し、何を新たに作っていくのか!」と題し、地方考夢員研究所代表の澤畑佳夫氏による講演が行われ、地域計画の策定及び推進と今後の課題等について話されました。また、第2部は、地域の受け皿となる担い手の育成・確保をテーマに、「集落営農法人連合体による地域農業の持続的発展」と題し、山口県集落営農法人連携広域推進コーディネーターの石津昌弘氏による講演が行われ、法人連合体の事例等について話されました。参加者は、それぞれの講演に、熱心に耳を傾けていました。

|

|

|

| 大勢の関係者が参加した研修会場 | 第1部の講師 澤畑氏 | 第2部の講師 石津氏 |

横手市でトマト栽培に取り組んでいる青年農業士と意見交換を行いました(11月18日)

黒澤農園の黒澤宏嘉さんは大学卒業後、都内の会社に勤務し仕事中心の生活を送っていましたが、子どもの誕生をきっかけに家族との時間を大切にするため故郷で就農を決意しました。

横手市実験農場(現 横手市園芸振興拠点センター)で2年間研修を受けたのち、妻の絵美子さんとともに夫婦でトマトを栽培しています。収穫量の増加を経営目標とし栽培技術の向上に努めた結果、部会最高単収を達成しJAトマト部会最優秀賞を受賞しました。

青年農業士の認定を受け若手農業者のリーダーとして活躍する黒澤さんは「昨今の高温下での栽培や農業資材の高騰など課題は多いが、栽培技術の研鑽を重ね、規模拡大を進めたい。」と話して下さいました。

|

|

|

| 青年農業士としても活躍する黒澤宏嘉さん | 収穫期のトマト (提供:黒澤さん) |

来年産に向けた準備を進めるハウス |

北秋田市の基盤整備事業を契機に法人化した坊沢営農組合と意見交換を行いました(11月14日)

北秋田市の農事組合法人坊沢営農組合(長崎克彦代表)を訪問し、経営概況や将来展望について意見交換を行いました。坊沢営農組合では、農地の集約化を図り、経営面積97ヘクタールで主食用米の他、飼料用米や大豆等の生産に取り組んでいます。また、高齢化に伴う労力軽減を目的に、GPS付き田植え機やハイクリブーム、ドローン等のスマート農業機械を導入しており、戸嶋延廣総務部長からは「北秋田市が設置したRTK基準局を利用することで、GPS付きハイクリブームによる薬剤散布位置の誤差が3cmまで小さくなった。」とお話ししていただきました。今後については、「冬期間の収入確保に向けて、いちごやしいたけの施設栽培を考えていきたい。」と展望を話されました。

|

|

|

| 戸嶋総務部長(右)と意見交換 | 農業用機械について説明を受ける職員 | 水害常襲農地について説明を受ける職員 |

若手職員の現場体験でJA秋田しんせいが運営する研修施設を見学しました(11月13日)

JA秋田しんせいでは、由利本荘市とにかほ市で新たに農業を始めようとする人を対象に、農業技術の習得と就農の準備を支援する独自の取組として「新規就農者支援研修制度」を設けています。研修生は、令和3年度以降、延べ10名を受け入れ、現在は5名が受講しています。

見学した由利本荘市石沢の研修施設には、シャインマスカット2棟、アスパラガス2棟の園芸ハウスがあり、JA秋田しんせいの山野さんからそれぞれの栽培技術について説明を受けました。

「新規就農者支援研修制度」では、当施設での研修のほか、提携先農家での作業実習や各種講習会などでの知識や技術の習得と、経営研修や就農相談会での就農計画づくり、またJA業務の体験による地域との関わりや人脈づくりなど総合的な支援を行っているそうです。

|

|

|

| 「盛土式根圏制御栽培」のシャインマスカット | アスパラガスの「枠板式高畝栽培」を説明するJA秋田しんせいの山野さん | 栽培技術について質問する若手職員 |

令和6年度秋田県農林水産フォーラムが開催されました(11月12日)

11月12日、秋田県主催による「令和6年度秋田県農林水産フォーラム」が秋田市で開催されました。

フォーラムでは、功績者への感謝状授与、新農業士への認定証書授与に続き、秋田県が策定する「新ふるさと秋田農林水産ビジョン」の目指す姿の実現に向け、産地、担い手及び農山漁村活性化の3部門で顕著な実績を上げている農林漁業者等に対し、「ふるさと秋田農林水産大賞」の表彰が行われ、3団体と2個人が大賞を受賞されました。また、大賞受賞者の中から、担い手部門の「農事組合法人小出ファーム(にかほ市)」、農山漁村活性化部門の「大沢郷三地区結々会(大仙市)」が農林水産大臣賞に選出され、推野地方参事官が表彰状を伝達しました。

その後、基調講演や事例報告、大曲農業高校の生徒によるプロジェクト発表(※)が行われました。

秋田県の農林水産業をリードする関係者が一堂に会し、実り多きフォーラムとなりました。

(※)プロジェクト発表:生徒自らが課題を発見、解決方法を模索するプロジェクト学習について、成果や課題などを発表すること。(農業高校等の紹介[農林水産省ホームページ])

|

|

|

| 挨拶する佐竹秋田県知事 | ふるさと秋田農林水産大賞に選出されたみなさん | 農林水産大臣賞を受賞した2団体に賞状を伝達する推野地方参事官 |

|

|

|

| 農林水産大臣賞を受賞した 農事組合法人小出ファーム |

農林水産大臣賞を受賞した 大沢郷三地区結々会 |

プロジェクト発表をした 大曲農業高校の皆さんと・・・ |

「朝ごはんモーニングキャンペーン」で朝食の大切さを呼びかけました(11月11日)

11月11日、秋田県や農業団体等で組織する「秋田県ごはん食推進会議」主催の「朝ごはんモーニングキャンペーン」がJR秋田駅で行われました。

このキャンペーンは米を中心とした日本型食生活の推進による米の消費拡大と、主に若年層の朝食の欠食防止を目的に、1999年から行っており、コロナ禍での中止もあったものの、今年で24回を数えます。

秋田県拠点からは推野地方参事官が参加し、関係者約50人とともに「毎日の朝食の大切さ」を呼びかけながら、通勤、通学途中のみなさんに新米のサキホコレで作ったおにぎりを手渡しました。

|

|

|

| 秋田県ごはん食推進会議のみなさん | 通勤学生におにぎりを手渡す推野地方参事官 | サキホコレのおにぎりは3,500個が配られました |

第147回秋田県種苗交換会が開催されました(11月1日~5日)

11月1日から5日間にわたり、秋田県農業協同組合中央会主催による「第147回秋田県種苗交換会」が鹿角市で開催され、県内外から62万人(主催者発表)の来場がありました。開会式には菅家東北農政局長が来賓として出席し祝辞を述べ、最終日の褒賞授与並びに閉会式には、原東北農政局次長が出席、水稲や野菜など8部門の生産者に農林水産大臣賞の授与を行いました。

また、種苗交換会特別行事である「農業×脱炭素セミナー」においては、推野地方参事官が「みどりの食料システム戦略について」と題し、基調講演を行いました。

今年は平均気温が高く推移し7月には大雨もあり、農産物の生育に影響を及ぼす気象となりましたが、生産者の努力により、1,209点が出品され、各部門とも品質の高い農林産物が出揃い、農林水産大臣賞をはじめとした栄えある賞に輝きました。秋田県種苗交換会は日本最大級の「農の祭典」として、明治11年から戦時中やコロナ禍にあっても一度も休会することなく開催されており、秋田県民にとって、一大イベントとなっています。

|

|

|

| 第147回秋田県種苗交換会開会式 | 開会式で祝辞を述べる菅家東北農政局長 | 農産物で表現した大会シンボルマーク |

|

|

|

| 褒賞授与式で農林水産大臣賞を手渡す原東北農政局次長(中央左) | 出品された農作物を見学する推野地方参事官 | 農業機械化ショー展示(アイガモロボ実演) |

「農業×脱炭素セミナー」でみどり戦略について基調講演を行いました(10月31日)

11月1日から開催する「第147回秋田県種苗交換会」の関連行事として、鹿角市交流センターにおいて「農業×脱炭素セミナー 持続可能な地域・農業の新時代に向けて!」が開催され、推野地方参事官が「みどりの食料システム戦略について」と題し、基調講演を行いました。

講演後の質疑応答では、みどり認定の状況や関連予算について質問がでるなど、みどり戦略の取組に興味を示していただき、環境負荷低減等の取組について知ってもらう良い機会となりました。

|

|

|

| 秋田県主催で開催された脱炭素セミナー | みどりの食料システム戦略について講演をする、推野地方参事官 | 農業者をはじめ約70名の方が参加 |

大仙市でトマト栽培に取り組んでいる若手農業者と意見交換を行いました(10月28日)

松本農園の松本光平さんは、大学卒業後、都内の会社に勤務しましたが、家業の農業を継ぐため大仙市の新規就農者研修施設で2年間の研修後、トマト農家として平成27年に就農しました。松本さんは「最近気温が上昇しており、高温に対する施設整備やトマト栽培技術の確立が喫緊の課題」と話されました。

JAのトマト部会副会長や大曲地区園芸部会会長などの役職に就き、地域のリーダーとして活躍され、今年、大仙市の農林水産業を担うことが期待される若手農業者として「大仙農業元気賞」を受賞されました。現在、家族で仕事を分担しながら稲作との複合経営を行っており、今後は「高齢等で耕作できなくなる地域の農地を引き受けていきたい」と話されました。

|

|

|

| 地域のリーダーとして活躍されている、 松本光平さん |

大仙市の表彰式の模様 (左から)老松市長、松本さん |

収穫直前のミニトマト (提供:松本さん) |

「第2回りんどうサミット」が秋田県で開催されました(10月25日)

10月25日、全国のりんどう産地から関係者が集まり「第2回りんどうサミット」が、秋田県で開催されました。はじめに参加者は、県内3つの産地(藤里町、由利本荘市、大仙市)に分かれ、りんどう栽培のほ場を視察しました。藤里町のほ場では、栽培について説明するJA担当者に、気温の変化に対する栽培管理の方法や病気対策等、積極的に質問をする参加者の姿がありました。その後、秋田市内のホテルに会場を移し、参加者による産地紹介、生花店によるりんどうを用いた花束やアレンジメントのプレゼンテーションが行われました。参加者は、北は北海道、南は九州の宮崎県から総勢100人を超え、交流の場となったサミット会場からは、りんどうに対する熱い思いが伝わってきました。

|

|

|

| JA担当者の説明を熱心に聞く参加者(藤里町) | 挨拶をする桂田 浩樹実行委員長 | 参加者全員で記念撮影 |

超多品目!自動車販売整備会社が農業に取り組む(10月17日)

秋田市の自動車販売整備会社「株式会社松本カーコーポレーション」の農業部門である「MC farm」を訪問し、意見交換を行いました。

同社は、農業以外にもスポーツクライミング施設やそのスクール、近隣大学の学生寮など多角的な経営をしていますが、農業部門でも水稲をはじめ、小松菜やにんにくなどの各種野菜から、りんごやいちじく、ぶどうなどの果樹、ダリアや菊、トルコギキョウなどの花きまで多品目の作物を栽培しており、更に生産した農産物を利用した漬物やもちなどの加工品の製造まで手がけています。

また、農業体験の受け入れや、求められれば技術的な助言も行っており、地域の指導的な役割も担っていますが、担当の松本俊一さんからは「自社で農業部門に振り分けられる人員も減っており、現在の生産規模を維持していくことは難しいが、農業は続けていきたい。」と、課題も聞かせていただきました。

|

|

|

| 農業部門を担当する松本氏 | 推野地方参事官と松本氏(右) | 農場には多くのビニールハウスが並ぶ |

由利地域振興局と大雨被害について意見交換を行いました(10月16日)

由利地域振興局農林部を訪問し、「令和6年7月24日からの大雨」により甚大な被害を受けた管内の農地や農業用施設の復旧状況等について意見交換を行いました。

担当課長から、「管内の広い地域で1日に240ミリメートルを超える強い雨が降り、堤防の決壊やほ場への土砂流入、施設や農作物への浸冠水が至る所で発生し、被災箇所は確認しているだけで3,500カ所以上に及んでいる。小規模や応急的な復旧は始まっているが、本格的な復旧はこれからになる。生産者が営農継続を諦めてしまわないよう、色々課題は多いが生産者に寄り添って国の支援を受けながら市と協力し、早期復旧に向け取り組んでいきたい。」と話されていました。

秋田県拠点では、今後も関係機関と定期的に情報交換の場を設け状況把握に努めていきたいと考えています。

|

|

|

| (左から)片野課長、照井農林部長、田上課長 | 説明を受ける推野地方参事官 | 災害復旧や地域の新たな取組について意見交換 |

ロボットトラクタで作業効率アップ!秋田を一大タマネギ産地へ(10月11日)

秋晴れの穏やかな天気のなか、令和5年戦略的スマート農業技術の実証・実装事業に採択された「秋田県産タマネギの生産性改善による自給率向上モデル実証(秋田県タマネギ産地形成コンソーシアム)」のロボットトラクタ実演会に参加しました。

最初に、大潟村村民センターにおいて、ロボットトラクタの現場実証及び現場導入に向けた講演が行われました。その後、村内のほ場に場所を移し、ロボットトラクタが無人で行う畝立て作業や定植作業の実演を見学しました。

大潟村で秋にタマネギを定植する場合、作業適期が10月中~下旬と限られ、さらに作業ができる晴天日は約10日間と短いことから、作付面積を拡大するには作業の効率化が求められています。この試験で行われている作業体系が実装され、広く県内に普及し産地形成に繋がることが期待されています。

|

|

|

| 講演に聞き入る参加者 | ロボットトラクタに指示を出すタブレット | 指示を受け動き出すロボットトラクタ |

|

|

|

| 無人で畝立て作業が行われる | ロボットトラクタが立てた畝に定植していく | 排水対策のため敷設された暗渠 |

夏秋大玉トマトで地域の活性化を目指す法人と意見交換を行いました(10月10日)

大仙市清水の株式会社細谷農PROJECT(細谷 亮太代表取締役)では、正社員2名パート6名が18棟のビニールハウスで夏秋大玉トマトの生産に取り組んでいます。積極的に研修生を受け入れ、令和6年度に1名が独立就農し、来年度も1名が独立を予定しています。

地域の雇用を創出し、トマト生産のプロを育成することで、地域農業の担い手へ育て、ゆくゆくは地域の活性化を目指しているそうです。

生産資材費の高騰や雇用賃金の上昇など費用が増えており、収益確保のため販路の開拓も進めています。

|

|

|

| 細谷亮太代表取締役 | 収穫を待つ夏秋大玉トマト (提供:株式会社細谷農PROJECT) |

細谷代表取締役(左)との意見交換 |

由利本荘市の若手農業者と意見交換を行いました(10月9日)

由利本荘市岩城地域でミニトマトをハウス栽培している吉田 真大(よしだ まお)さんと意見交換を行いました。

吉田さんは、家族が農業を営んでいたことから、小さい頃から農業を身近に感じており、地元の高校卒業後、農業の専門学校でミニトマトの水耕栽培を研究しました。その後卒業と同時に就農し、現在は3年目です。

就農後は毎年少しずつ面積を増やし、今年はビニールハウス3棟に2品種(キャロルムーン、サンチェリーピュア)を作付けしています。同じミニトマトを栽培する地域の先輩生産者などからアドバイスを受けながら、生育に適した環境づくりと収穫量の向上を目指して栽培管理を試行錯誤しています。今年は点滴潅水設備と潅水タイマーを導入したことで、これまでの水汲みと水やり作業が不要となり、大幅に作業が軽減され、その分栽培管理が出来て良かったそうです。また、「ミニトマトが安定して栽培出来るようになったら、他の作物にも挑戦してみたい。」と話されました。

|

|

|

| 就農3年目の吉田さん | 栽培中のミニトマト(キャロルムーン) | 点滴潅水設備と潅水タイマーの説明を受ける拠点職員 |

「デジ活」中山間地域に登録された「下岩川地域づくり協議会」と意見交換を行いました(10月8日)

農村型地域運営組織(農村RMO)形成推進事業に取り組む下岩川地域づくり協議会(近藤久信会長)の役員及び三種町担当者の方々と地域の現状やデジタル技術の活用に係る課題等について意見交換を行いました。下岩川地区では、地域住民の高齢化や人口減少等による地域の過疎化に早くから危機感を持っており、住民共助によるバスの運行や交流のためのイベントを積極的に開催しているそうです。今後は、地域の水田やため池が安全で効率よく管理できるよう自動草刈り機の導入や買い物弱者救済のためのデジタル化など具体的な意見が出されました。三種町担当者からは、下岩川地域づくり協議会が、町のモデル地域となるようこれからも伴走支援していきたいとお話していただきました。

|

|

|

| 三者が一同に介しての意見交換 | 地域の現状と課題について説明する近藤会長 | 伴走支援する三種町担当者 |

実りの秋、横倉棚田の稲刈りに参加しました(10月6日)

10月6日「つなぐ棚田遺産」に認定されている藤里町横倉の棚田で、白神ぶなっこ教室(佐尾和子代表)が主催する稲刈り体験に参加しました。棚田を所有・管理する市川さんによると、「今年の作柄は、サルやクマの被害もなく平年並みの出来」とのことで、黄金色に色づいた稲を鎌で刈り取り、自然乾燥させるため、稲杭に掛けました。春の田植え体験に続けての参加で、久々の再会となった小学生は、大人たちが刈り取った稲をテキパキと運び、規則性のある杭掛け作業にも真剣なまなざしで挑戦する姿が印象的でした。晴天に恵まれ、参加者全員で充実した実りの秋を楽しむことができました。

|

|

|

| 秋晴れの下、稲刈りスタート | 棚田所有者の市川さんから杭掛け作業を教えてもらう小学生(右) | 稲刈り終了後、参加者皆さんで記念写真 |

羽後町の農業生産法人と意見交換を行いました(10月3日)

「西馬音内(にしもない)そば」で有名な羽後町の農業生産法人 株式会社そば研では、町内の農家582戸から受託した水田324ヘクタールに、夏そばの「夏吉(なつきち)」を中心に「階上早生(はしかみわせ)」「にじゆたか」を作付け、自社製粉後に県内外へ販売しています。代表取締役の藤原さんは「良質のそばを生産し、販売先からのクレームが無いよう品質にこだわり丁寧に作業を行っている。秋田県はそばどころというイメージを様々なイベント等により広めていきたい。」と話してくださいました。

|

|

|

| (左から)総務部渡部さん、藤原代表取締役、推野地方参事官、そば生産に関して幅広い意見交換を行いました | そば製粉施設 (提供:農業生産法人 株式会社そば研) |

むき実とそば粉 (提供:農業生産法人 株式会社そば研) |

あきた白神りんどうの生産者と意見交換を行いました(10月2日)

世界遺産白神山地の麓に位置する藤里町であきた白神りんどうを生産し、JAあきた白神りんどう生産部会長である桂田浩樹さんを訪問しました。桂田さんは、実家の水田が不作付地になる事を憂えて、トラックドライバーから農家になることを決心しましたが、稲作では機械や施設に係る経費が負担になると考えていました。そんな時、地元のりんどう生産者と仙台市場の見学をきっかけに経費等を掛けずに収益が見込めるとの感触を得て、平成24年に一念発起し、稲作からりんどう生産へ転身したそうです。今では、秋田県種苗交換会で農林水産大臣賞や知事賞を受賞するなど、あきた白神りんどうを語る上で無くてはならない存在となっています。桂田さんからは、「生産者が例え自分1人になっても、あきた白神りんどうの知名度を広げるために、積極的な活動を続けていきたい。」と熱く思いを語っていただきました。

|

|

|

| 桂田生産部会長(左)と推野地方参事官(右) | ほ場で咲き揃うりんどう | 選別・調製され出荷を待つりんどう |

大館市比内町で「とんぶり(ホウキギの実)」の収穫が始まりました(9月30日)

大館市比内町独鈷(とっこ)地区で国の地理的表示(GI)保護制度に登録されている「大館とんぶり」の原料となるホウキギの実の収穫作業が始まりました。山に囲まれ風が少なく、栽培に適している丘陵の団地には、エメラルドグリーンのホウキギが一面に広がっており、コンバインが颯爽と進んで行きます。その後、収穫した実は、乾燥、煮る、皮むきなどの工程を経て「大館とんぶり」として店頭に並びます。とんぶり生産者の羽賀さんは「生産ピークであった平成2年度の生産戸数は138戸だったが、年々減少し昨年度は5戸となった。とんぶりの生産は、決して無くしてはならないと思っている。今年、2人の若手が新たに生産に名乗りを上げてもらったので、技術を伝授し、彼らにとんぶりの生産を未来につないでいって欲しい。」とお話されていました。

|

|

|

| エメラルドグリーンに広がるホウキギ団地 | 色づいた早生種からコンバインで収穫開始 | 収穫されたホウキギの実 |

果樹園と農家レストランを経営する生産者と意見交換を行いました(9月26日)

八峰町の笠原果樹園を訪問し、笠原昇子さんと意見交換を行いました。笠原さんは、実家の果樹園と農家レストランをご夫婦で経営されています。現在、100年以上続く笠原果樹園でも後継者不足が喫緊の課題となっており、第三者による経営継承に向け、移譲希望者への研修などの取組を行っているそうです。笠原さんからは、「周辺の果樹農家も後継者がおらず、このまま地域の産業を衰退させてしまうのは、もったいない。今後、若手に引き継いでもらうことで地域が活性化され、より多くの人に八峰町の美味しい果物を届けていければ。」との期待を込めた思いを語ってもらいました。また、今年オープン15周年を迎える果樹農家レストランしらかみカフェは、地域の方々が集まるようなお店になるよう、夫婦で楽しみながら続けていきたいとのことでした。

|

|

|

| 果樹園と農家レストランを経営する笠原さん | たわわに実った梨 | たくさんの梨が並ぶ出荷作業場 |

令和6年産米の刈取り作業が始まりました(9月10日)

気温31度の中、秋田県北部の大館市山瀬地区で令和6年産「あきたこまち」の刈取り作業が始まりました。所有者の北林さんは、「昨年より1日早い刈取り作業だが、こんな暑い中の稲刈りは記憶にない。今年7月の大雨の後、稲の稈長が伸び倒伏してしまったが、昨年より収量も多く、品質も良いとの感触を持っている。」と大粒の汗を拭きながら、笑顔で話していただました。今後、10日間ほどかけて、11ヘクタールのほ場に実った「あきたこまち」「めんこいな」の刈取り作業を行うとのことです。これから、県内各地でも、刈取り作業が本番を迎えます。

|

|

|

| コンバインでの刈取り | コンバインからコンテナへもみの移し替え | 一面黄金色に輝くほ場 |

鹿角市で家庭菜園をきっかけに就農したご夫妻と意見交換を行いました(8月26日)

鹿角市の「とまとふぁーむ村木」を訪れ、村木洋介さん、やす子さん夫妻と意見交換を行いました。

妻のやす子さんは、自身の食育の観点と子供に野菜の成長過程を見せたいとの思いから家庭菜園を始め、より多くの野菜を育ててみたいとの思いから令和元年に就農、3年後には会社員だった夫の洋介さんも就農し二人三脚で野菜の生産に取り組んでいます。現在トマトを栽培しているハウス5棟に点滴式自動灌水システムを導入しており、将来的には、AIを活用した野菜生産をしてみたいと話されました。また、2人とも自分達が生産した野菜を食べた消費者の驚きの反応を見聞きするときが、生産者としてやりがいを感じると熱く話していただきました。

|

|

|

| 村木洋介さん、やす子さん夫妻 | 点滴式自動灌水システムを導入したハウス | トマトはブランドシールを貼り付けて販売 |

若手が活躍する農事組合法人と意見交換を行いました(8月21日)

北秋田市綴子の農事組合法人 向黒沢ファーム(内山 正博代表理事)では、正社員5人のうち4人が20歳代で米や園芸作物の生産に取り組んでいます。お話しを伺った3人は同じ高校の先輩後輩の間柄で「好きな農業機械の操作ができる。」「自然相手の仕事がしたい。」と熱意を持って高校卒業と同時に入社しました。また3人は、「単価が高いねぎの生産拡大」や「規格外農産物の収益化」、「冬期間の園芸作物への取組」など明確な将来ビジョンをもっており、内山代表からは、「現在、彼らの意見を取り入れた営農計画を立てている。将来、彼らが主体となって地域農業を支えてくれるだろう。」と大きな期待を込めて話していただきました。

|

|

|

| 若手社員と内山代表理事(左)との意見交換の様子 | 収穫間近のねぎ畑 | ねぎの出荷について説明する若手社員 |

大仙市の特産品創出を目指す生産者と意見交換しました(8月7日)

仙北平野の穀倉地帯で米以外の新たな特産品づくりのため、様々な作物栽培に挑戦し、落花生に至った佐藤 毅さんは、「水稲と作業時期が重複せず、おいしい作物を探してたどり着いた。」とおっしゃいます。主に茹でて食す極大粒の「おおまさり」を栽培するきっかけは、過去に大仙市で栽培されていたことや炒り豆以外の食べ方を知ってからでした。

収穫し塩茹でした「おおまさり」を産地として有名な千葉県出身の方々に試食してもらったところ、高評価を得ました。ゆくゆくは大仙市の特産品になればと、評判を聞き訪れた方への栽培指導や地域の農業高等学校への講演で普及を行っています。

|

|

|

| 綿花やエゴマなど様々挑戦してきた佐藤 毅さん | 花が終わり子房柄が伸び始めたほ場 | 莢が5~6センチ極大粒の「おおまさり」 |

八郎潟町の田んぼアートでパリ五輪を応援(8月5日)

秋田県八郎潟町浦大町地区では、水田を見下ろせる塞ノ神農村公園にある展望台から田んぼアート全体が見渡せます。

昨年は、ほ場整備のため休止されましたが、2年ぶりに再開し、5月に植えた水稲が出穂期を迎えました。今年は八郎潟町のイメージキャラクター「ニャンパチ」とバドミントン女子ダブルスでパリ五輪に出場した「シダマツペア」が、デザインされました。ダブルスの左側に立つ志田千陽選手は八郎潟町出身です。「ニャンパチ」の声援の効果か、見事、銅メダルの大活躍でした。

八郎潟町田んぼアート推進の会によると、9月22日に田んぼアートの刈り取りを行うそうです。

(掲載写真は、8月5日に撮影)

|

|

|

| 展望台から見える田んぼアート | 熱い声援を送る「ニャンパチ」 | 左側が志田千陽選手 |

由利本荘市の農事組合法人と意見交換を行いました(8月1日)

農事組合法人曲沢ファームは、集落営農組織から法人化して8年目を迎え、水稲と大豆を経営の柱としています。

法人では、水稲の移植栽培を密苗のプール育苗で省力化するほか、直播栽培にも取り組み更なる労力軽減を図り、コストを意識した経営に取り組まれていますが、近年の農業資材及び燃料の高騰の影響でコストの削減効果が薄くなってきたそうです。

今年度からは由利本荘市スマート農業研究会の実証事業に参加し、一部の水田で「栽培管理支援システム」で作成した可変施肥マップを「農業経営支援システム」と連携し、今後のコスト削減に向け取り組んでいくそうです。

また、経営の備えに加入している「収入保険」については、「今年7月の大雨被害により減収が見込まれた場合でも、経営への影響を最小限に留められる。」と話されました。

|

|

|

| (左から)推野地方参事官、高橋代表理事、髙橋総括 | 代表理事の高橋俊吾さん | 法人事務所での意見交換 |

秋田県立大学で「農林水産統計」と「みどり戦略」の講義を行いました(7月31日)

7月31日、秋田県立大学大潟キャンパスの生物資源科学部アグリビジネス学科3年生7名に対して、秋田県拠点職員が(1「施策を支える農林水産統計」と(2「みどりの食料システム戦略」の講義を行いました。(1では、統計・データ分析の重要性、農林水産統計の概要、統計調査方法について説明しました。また、(2では、みどりの食料システム戦略の概要及び私たちにできることについて説明しました。学生の皆さんは、講義を熱心に聞いてくださり「農林水産統計」と「みどり戦略」に理解を深めていただきました。

|

|

|

| 参加した学生のみなさん | 農林水産統計の講義 | みどり戦略の講義 |

大仙市主催「大豆産地化推進事業の現地検討会」に参加しました(7月30日)

大仙市は大豆の作付面積及び10アール当たり収量が県内で上位となっており、今後も多収かつ高品質な生産を維持し、国内有数の産地形成を目指すため、生産技術の向上を図ることを目的に検討会を開催しています。大仙市の生産者や関係機関など40名程が参加しました。

雨の影響で、スマート農業機械による中耕培土実演は中止となりましたが、ほ場を提供している農事組合法人強首ファームから生育及び管理状況の説明と最新ドローン及び汎用コンバインの展示もあり、生産者から多くの質問が飛び交っていました。

その後、農研機構東北農業研究センター及び秋田県仙北地域振興局から今後の管理に対する注意点等の情報提供がありました。

|

|

|

| 中耕培土用ディスクカルチを装備したトラクター | 自動操舵による播種のため条間が均一のほ場 | 大豆の乾湿害対策についての情報提供 |

ナシ園を継承した男鹿市の新規就農者と意見交換を行いました(7月29日)

県内の大学を卒業後、新規就農した高橋一成(かずなり)さん、真由(みゆき)さんと意見交換を行いました。

二人はそれぞれ県外の出身ながら、同じ大学で知り合い、男鹿市でナシを栽培する「めぐみ農園」を継承する形で、今年4月に就農しました。

土地も資金も無い人が農業を始めるためには、農地や施設、取引先まで引き継げる「第三者継承」が有効ですが、それを成功させるには本人が栽培技術を身に着けることはもとより、地域の農家や農業団体、行政など様々な協力者と関係を築くこと、更にはそれをコーディネートする人の役割が最も重要だと、自らの体験を交えてお話しいただきました。

担い手の確保に悩む産地が多い中、とても参考になるご意見でした。

|

|

|

| 摘果作業中の高橋一成さん | 高橋一成さんと真由さん | 園地で話を聞く拠点職員 |

エフエム秋田「あきたSDGsラジオ」に出演し、「みえるらべる」について紹介しました(7月25日)

推野地方参事官が、エフエム秋田のラジオ番組「あきたSDGsラジオ」に出演し、農産物の環境負荷低減の取組の見える化「みえるらべる」について紹介しました。

フリーアナウンサーの田村陽子さんのインタビューを受け、「みえるらべる」は農家の方が作物を栽培する際に通常の栽培方法と比較してどのくらい温室効果ガスの排出量が削減されたか等をラベルに星の数で表示したもので、取り組んだ農家の方は販路の拡大や消費者へのアピールに活用することができ、消費者の方は環境に配慮した農産物や食品を選ぶことができることなどについて話しました。

「みえるらべる」に関する情報はこちら(農林水産省HP)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

|

|

|

| 和やかな雰囲気のインタビュー | フリーアナウンサーの田村さん(左) と推野地方参事官 |

紹介した「みえるらべる」 |

「環境負荷低減」培った技術で施設園芸に改革を!(7月24日)

2010年2月に閉校になった旧六郷東根小学校。元気な児童の声が響いていた体育館で、現在は、園芸施設のエネルギー効率を飛躍的に向上させるヒートポンプ等の機器の製造が行われています。

ENEX株式会社は、2010年6月に代表取締役の細井友亨氏によって設立されました。当初は町内の別の場所に社屋がありましたが、2013年9月に現在の場所に移転しました。ここで製造販売している地下水熱を利用したヒートポンプは、熱交換に地下水を使うことが特徴で、従来の化石燃料を使うボイラーなどの機器と比較した場合、燃油換算で年間の消費量を30~50パーセントほど抑えることができます。

販売先は、北は北海道、南は九州までと全国各地に広がり、独自開発した遠隔操作ができる管理システムも好評です。

また、これまで培った技術とノウハウを活用し、菌床しいたけを生産する農業法人を2018年1月に設立しました。現在は、同社のヒートポンプを実装し菌床ブロックの製造から培養、発生、収穫、販売までの一連の作業を行っています。さらに、一部ハウスの屋根には同社が販売しているフレキシブル太陽光パネルが試験的に設置され、さらなる環境負荷低減に取り組んでいます。細井氏は「農作物の生産には必ずCO2の排出が伴う。今後は、一部分のエネルギー削減ではなく、農業生産をトータルで捉え削減できるよう提案してきたい。」と力づよく話されていました。

|

|

|

| (左から)細井代表取締役、小西さん、加藤課長 | ENEXが開発した地下水熱ヒートポンプ | 全国どこの施設も室温等の設定ができるハウスコントローラ |

|

|

|

| 新たな環境負荷低減のアイテムとして販売しているフレキシブル太陽光パネル | しいたけ栽培についても説明いただきました | 最適な栽培環境で管理されたしいたけ(一部収穫後) |

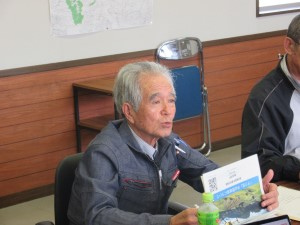

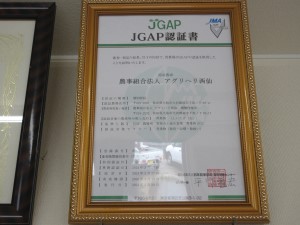

大仙市のJGAP認証を取得している農業法人と意見交換を行いました(7月18日)

農事組合法人アグリヘリ西仙 代表理事の鎌田茂さんは、前職場でISO(国際標準化機構)の認証取得を契機に、社員がルールを順守して作業を行うようになった経験から、農業に関する管理基準として、シイタケのJGAP認証を取得しました。

鎌田代表は、「作業記録により、従業員間の引継ぎが確実になり、作業も自主的に行われる体制になった。また、整理整頓が徹底され農機具を丁寧に扱うようになり、事故の未然防止になっている。」と話してくださいました。

今後、ニンニクや水稲のJGAP認証取得も検討しているそうです。

(※) JGAP:日本発の農業生産工程管理認証制度

|

|

|

| 鎌田代表(左側)と「みどり戦略」等に関する意見交換 | シイタケのJGAP認証書 | 培養中のシイタケ菌床 |

大潟村若手農業者と東北農政局若手職員が意見交換を行いました(7月17日~18日)

7月17日~18日に東北農政局若手職員14人が大潟村を訪問し、大潟村若手農業者6人と意見交換を行いました。

この意見交換は、3年前、大潟村議会議長から東北農政局長に対し「大潟村と東北農政局の若者同士で将来の農業などについて話をする機会を設定してほしい。」という要望があり実現したもので、今年で4回目の開催となりました。大潟村役場の会議室で行われた意見交換では、農政局に望むことや若手農家に期待することについて、互いに意見を出し合いました。また、仕事において楽しいと感じることについては、若手農業者から「新しい機械で溝切がキレイにできると嬉しい!」と、若者らしい発言に笑いが起きるなど、微笑ましい場面もありました。

意見交換の他には、大潟村干拓博物館において大潟村の歴史を学び、また八郎潟地区国営かんがい排水事業関連施設の見学、さらに大潟村内で行われているバイオマス発熱施設の現地調査を行い、大潟村への理解を深めた2日間でした。

|

|

|

| たくさんの発言があった意見交換 | 大潟村若手農業者の皆さん | 参加者全員で記念撮影 |

|

|

|

| 大潟村干拓博物館 | 防潮水門 | もみ殻バイオマス地域熱供給施設 |

水稲の無肥料無農薬栽培を行う秋田市の酒造事業者と意見交換を行いました(7月16日)

新政酒造株式会社では、秋田市の中山間地域に位置する鵜養(うやしない)地区で無肥料無農薬の酒米栽培を行い、自社の酒造原料に使用しています。環境負荷を軽減する水稲栽培を実践していることから「みどり認定」の申請を行い、令和6年4月に秋田県知事の認定を受けました。また、令和5年に同地区で自社ライスセンターを整備し、秋には稼働しました。

6年目の米作りの取組は、昨年7月の豪雨で地区を流れる岩見川の増水で用水路の一部が損傷したため、水が行き渡らないほ場があり、面積を減らしながらも無事作付けしました。今のところ酒米は順調に生育し、意見交換当日も乗用除草機で作業が行われていました。

|

|

|

| (左から)髙橋総括、原料部の荒川さん、加藤さん、推野地方参事官 | 無肥料無農薬を行う水田と乗用除草機 | ライスセンターの乾燥調製設備の説明を受ける拠点職員 |

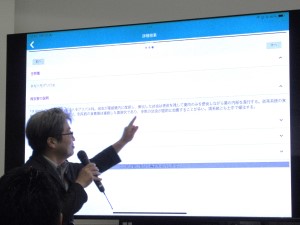

秋田県タマネギ産地形成コンソーシアムの遠隔技術指導実演会に参加しました(7月11日)

令和5年戦略的スマート農業技術の実証・実装事業に採択された「秋田県産タマネギの生産性改善による自給率向上モデル実証(秋田県タマネギ産地形成コンソーシアム)」の遠隔技術指導による広域的な生産技術の向上、及び遠隔技術指導システムの開発・実証に関する実演会に参加しました。

農研機構東北農業研究センター及びシステム開発事業者から講演を受けたのち、スマートフォンのLINEアプリで開発した「遠隔技術指導システム」では、ほ場の生産者と技術指導者のチャットを利用した営農指導の実演や、タマネギの「病虫害診断システム」では、ほ場のタマネギの写真を読み取り、AIによる病虫害の診断と対応策を示す実演が行われました。実演後は参加者から「何も分からない新規就農者でもタマネギ栽培のノウハウが分かる使い易いシステムを開発して欲しい。」など意見や要望が上がり、活発な討論が行われました。

|

|

|

| 東北タマネギ生産促進研究開発プラットフォームの涌井代表 | 総合討論のパネリスト | 実演したシステムの解説をする農研機構農業情報研究センター山中氏 |

米の環境負荷低減に取り組む農業法人と意見交換を行いました(7月10日)

能代市の(有)米道ふたつい(桜田善仁代表取締役)では、令和4年産から始まった温室効果ガス削減「見える化」に取り組んでおり、令和5年産のお米も星3つとなりました。新たな取引先となった首都圏で保育園を展開している会社からは、「温室効果ガス削減の取組について、保護者にも積極的に伝えていきたい。」と好印象をもっていただいたそうです。また、桜田代表は最近フランスを訪問した際、環境に配慮した商品に対する消費者の意識の醸成ができていると肌で感じ、日本でも消費者の意識醸成への取組がますます重要になってくると話されました。

|

|

|

| 推野地方参事官(左奥)と桜田代表(右) | 「見える化」ラベルが貼ってある商品 | フランスの店舗状況を説明する桜田代表 |

湯沢市で地域の学校と連携し有機農業に取り組んでいる法人と意見交換をしました(7月8日)

湯沢市の地域特産品「三関せり」を生産販売している株式会社CRAS(クラス)の代表取締役奥山和宣さんは、湯沢青年会議所の地域貢献活動の中心となり、地域の学校と連携し有機農業に取り組んでいます。同社のほ場にはえだまめ、ほうれんそう、さつまいもなどが植えられ、今後、生徒が管理作業を行い収穫した農産物で商品開発に取り組むこととしています。奥山代表は「この活動を通じて生徒が主体的に課題と向き合い解決する力を養うことを期待している。」と話してくださいました。

|

|

|

| 奥山和宣代表取締役 | 地域の学生が有機農業に取り組んでいるほ場 | 「みどりの食料システム戦略」等に関する意見交換 |

にかほ市で地域に根ざした活動を行う団体と意見交換を行いました(7月8日)

Ventos(ベントス)は集落と深く関わりながらその魅力を広く発信している団体です。東京都出身の中山代表と笠間副代表は、令和3年4月から本年3月までにかほ市の地域おこし協力隊として従事するため移住し、市内横岡地区の古民家を借り、自ら改修した「ゲストハウス麓〼-Rokumasu」を拠点に活動しています。地域の観光資源の掘り起こしと情報発信をしながら、地方と都市を結ぶ拠点づくりを目指してきました。この春からはゲストハウスの客として何回か訪れるうち、にかほ市の山と海が近い環境にほれ込み移住を決めた千葉県出身の横山さんが加わり、3人体制で長期滞在参加型観光を提供しています。

中山代表は「今はゲストハウスの他に地域農産物を使った商品開発も行っている。これからも地域の生産者(農業者や漁業者)と観光客を繋いでいきたい。また、将来的には農業法人の立ち上げに向け挑戦していきたい。」と話されました。

|

|

|

| (左から)横山さん、笠間副代表、中山代表 | 開発中の商品サンプルを前に構想を語る中山代表 | パソコンで体験型観光の説明を受ける拠点職員 |

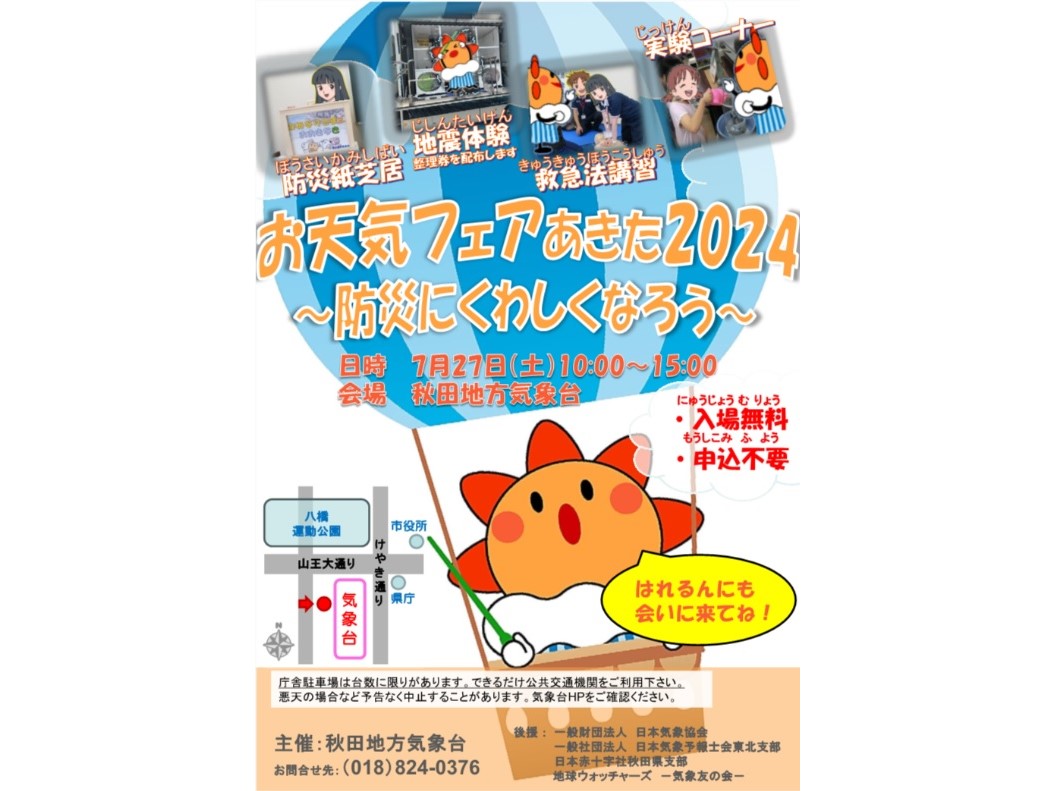

防災気象情報等に関する勉強会を開催しました(7月2日)

令和5年7月の豪雨は、県内各地に甚大な被害をもたらし、自然災害や防災に関心が高まる中、秋田県拠点では秋田地方気象台の畠山調査官、野口統括予報官、細谷地震津波防災官を講師に招いて、職員を対象にした防災気象情報等に関する勉強会を開催しました。

勉強会では、「地球温暖化(気候変動)に伴うリスクの増大と防災気象情報の利用」等、発表される防災気象情報の種類や利活用方法、避難行動をとる際の判断基準などについて詳しく説明していただきました。

農業は気象と密接な関係にありますので、今後も定期的に勉強する機会を設け、防災気象情報等について知識を深めていきたいと考えています。

|

|

|

| 秋田地方気象台の講師の皆さん | わかりやすくていねいに 説明していただきました |

勉強会には推野地方参事官(右)をはじめ 約30名が参加 |

|

|

|

| 生誕20周年を迎えた気象庁 マスコットキャラクター「はれるん」 |

「お天気フェアあきた2024」を開催予定、 詳しくは「秋田地方気象台」で検索! |

東北で初めて「みえるらべる」でお米が販売されています(7月2日)

本年3月から本格運用となった農産物の環境負荷低減の取組「⾒える化」により、「見える化」ラベル(愛称:みえるらべる)を包装に貼ったお米が道の駅なかせん(大仙市)の野菜直売所で販売されています。

「みえるらべる」を表示した農産物の販売は東北地方では初めてで、化学肥料や化学農薬の削減等に取り組んでいる農事組合法人中仙さくらファーム(同市)の代表理事の田村 誠市さんは「長期販売することで、道の駅を訪れる多くのお客様にアピールしていきたい。」と話してくださいました。

農産物の環境負荷低減の「見える化」に関する情報は、農林水産省ホームページで随時更新しています。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

|

|

|

| 「みえるらべる」が貼られた中仙さくらファームのお米 | 使用している「みえるらべる」 | 代表理事 田村 誠市さん |

秋田県畜産試験場で実施されている県産濃厚飼料生産・給与の取組について(6月27日)

秋田県畜産試験場(大仙市)では、昨年度から継続して取り組んでいる「イアコーンサイレージ(ECS)」及び「大豆ホールクロップサイレージ(大豆WCS)」の栽培及び給与実証を行っています。今年度は、同試験場以外にECSを横手市、大豆WCSを北秋田市で栽培を行い、地域の実情に合わせた実証となっています。

また、給与実証は、乳用牛で嗜好性、消化性の確認や生産性(乳量、乳質等)の調査を行っており、今後、結果については研修会等を通じ、技術の普及を行い、耕畜連携の推進に繋げていくこととしています。

|

|

|

| トウモロコシの生育状況を確認 | 春播きイタリアンライグラスで雑草抑制した大豆の栽培 | 秋播きイタリアンライグラスを使った大豆の栽培 |

農研機構東北研究センター大仙研究拠点を訪問し意見交換を行いました(6月27日)

農研機構東北農業研究センター大仙研究拠点を訪問し、水田輪作研究領域長補佐の太田 久稔さんから大仙研究拠点で行っている省力・低コストの水田輪作技術の開発や水稲、大豆の品種育成等について説明していただき、みどりの食料システム戦略の推進に繋がるスマート農業や新しい栽培技術等の普及について意見交換を行いました。

大仙研究拠点では8月24日(土曜日)に、5年ぶりとなる一般公開を予定しているとのことです。

|

|

|

| (右から)太田水田輪作研究領域長補佐と推野地方参事官 | ほ場で試験内容を説明していただきました | 大豆の栽培試験のほ場 |

大潟村の有機栽培ほ場で乗用除草機の現地研修会に参加しました(6月20日)

大潟村では、令和5年4月に県内初の「オーガニックビレッジ」を宣言し、地域資源を活用した脱炭素、有機肥料の製造、有機農業の推進による地域循環型農業を構築する新たな村づくりを進めています。その中のひとつの取組として、令和5年度から秋田県立大学と農機具メーカーが共同で、村のほ場条件にあった乗用除草機の開発・実証を行っています。

研修会では、秋田県立大学の西村教授、農機具メーカー及び実証ほ場の生産者から説明を聞いたのち、農機具メーカーによる実演が行われました。参加者からは使用に関する多くの質問があり、関心の高さが伺える研修会となりました。

|

|

|

| 実証状況を説明する秋田県立大学の西村教授 | 機械をのぞき込む参加者 | 農機具メーカーによる実演 |

三種町でスマート農業機械の実演会が開催されました(6月11日)

三種町農業再生協議会では、地域農業者の担い手不足解消や農作業の省力化・低コスト化の推進を目的として、毎年この時期にスマート農業機械の実演会を開催しています。本年は、6月11日に志戸橋地区の実証ほ場に農業者やJA関係者など約100名が参加し、注目度の高さが伺えました。

実証ほ場では各機器メーカーから、水田水位センサー・自動給水装置、ブームモア、ラジコン草刈機の説明と実演が行われ、参加者からは、「水田水位センサーの盗難防止対策は」「ラジコン草刈機の連続作業時間や対応傾斜角度は」など質問も多く出され、充実した実演会となりました。

|

|

|

| 開会のあいさつをする小玉農林課長 | 説明を熱心に聞く参加者の皆さん | ラジコン草刈機の説明をするメーカー社員 |

|

|

|

| スマートフォンから操作できる自動給水装置 | アームが3.6メートルまで伸びるブームモア | 実演作業に注目する参加者の皆さん |

大館市でにんにくの生産・販売を行っている株式会社gella(ゲラ)と意見交換を行いました(6月4日)

代表取締役の杉渕 孝義さんは、令和元年に異業種から新規参入し「販売先を決めてから売れるモノを作る」という経営方針のもと、にんにくの生産・販売を行っています。

従業員は大半が女性で、ほ場への簡易トイレの設置や残業ゼロ等の働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでいるそうです。

今後は、販路拡大・価格安定・作付面積拡大を目指すほか、新規事業として比内地鶏の生産・加工に取り組むなど「消費者に求められる商品」を追求していきたいとのお話しがありました。

|

|

|

| にんにく畑で将来展望を語る杉渕代表取締役 | 徹底した温度管理のもと通年出荷 を可能にしています |

新設した集出荷貯蔵施設 |

湯沢翔北高校で「みどりの食料システム戦略」に関する説明を行いました(5月30日)

5月30日、秋田県立湯沢翔北高等学校で、地域の課題を解決するため農産物を有機栽培し、商品開発を行う活動を行っているプロジェクトチームに対し、「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました。

生徒からは、「耕作放棄地や農業者の高齢化による担い手不足を解消するため、私たちが環境に優しい有機農業を行うことで、有機農産物の認知度向上と地域の活性化のきっかけにしたい。」「スマート農業の導入により人手不足の解消に繋がるのではないか。」など前向きな意見がありました。

|

|

|

| 「ニッポンフードシフト」動画を視聴する プロジェクトメンバー |

真剣に聞き入るプロジェクトメンバー | 「みどりの食料システム戦略」の説明をする 拠点職員 |

世界遺産白神山地のふもと藤里町横倉の棚田で田植えに参加しました(5月26日)

5月26日、「つなぐ棚田遺産」に認定されている藤里町横倉の棚田で、白神ぶなっこ教室(佐尾和子代表)が3年ぶりに主催する田植え体験に参加しました。

晴天に恵まれたこの日、参加者14名で7.4ヘクタールの棚田の一筆に手植えによりあきたこまちの苗を植えました。

親子で参加した小学生は、満面の笑みで「楽しかった!」と田植えを満喫した様子でした。美味しいお米に成長した秋の収穫がとても楽しみとなった一日となりました。

|

|

|

| 昔ながらの方法で下準備をする 棚田所有者の市川さん |

晴天の下、田植えスタート! | 田植え終了後、参加者皆さんで記念写真 |

鷹巣消費者の会講演会で「みどりの食料システム戦略」に関する講演を行いました(5月23日)

5月23日、北秋田市民ふれあいプラザにおいて、令和6年度鷹巣消費者の会(山野内キミ子会長)講演会が開催され、秋田県拠点職員が「みどりの食料システム戦略」について講演を行いました。

参加者からは、食料自給率に関する質問等のほか「これからも有機野菜を選択して消費する。」「手前どりを実践する。」など前向きなご意見をいただくことができ、日本の食の現状や環境負荷低減の取組について知ってもらう良い機会となりました。

|

|

|

| 「みどりの食料システム戦略」について講演をする秋田県拠点職員 | 前向きな発言をしていただいた山野内会長 | 熱心にメモをとる参加者 |

秋田県立大学と意見交換を行いました(5月7日)

秋田県立大学秋田キャンパスを訪問し、学長の福田裕穂(ふくだ ひろお)氏と生物資源科学部長の中沢伸重(なかざわ のぶしげ)氏と意見交換を行いました。

「みどりの食料システム戦略」による持続可能な農業や秋田県の農業を取り巻く状況について意見を交わし、福田学長からは、「秋田は全国一高齢化が進んでおり、農業分野では特に顕著な状況。若い世代が参入することが何よりの解決策であり、私たち教育現場を含めた関係機関が農業に取り組みやすい環境について真剣に考えなければならない。」とお話がありました。

|

|

|

| 学長室で意見交換 | 福田学長(左)、中沢学部長 | 意見交換後、推野地方参事官(左)、福田学長 |

秋田市で多品目野菜の周年栽培に取り組む農業者と意見交換を行いました(4月19日)

秋田市のガイアガーデンは、認定農業者の菅原 雄(すがわら ゆう)さんが農業ハウスや露地で葉物野菜等の周年栽培に取り組む農場です。

ケールやリーフレタスなどの葉物野菜を主体にえだまめ、きゅうりやトマトなど、年間約50品目を栽培し、市内のスーパーマーケットの産直コーナーなどで販売しています。また、親子向けに収穫体験なども年に数回開催するほか、インターンシップの農業体験を受け入れており、農業を身近に感じてもらい農業ファンの裾野を広げる取組を行っています。菅原さんは、「子供が”美味しい”という野菜は、親御さんが手に取ってくれる。」と話して下さいました。

昨年は、農場が3度の水害に遭い大きな打撃を受けたそうですが、これに負けず今後も自身の求める「美味しい野菜づくり」に取り組まれるそうです。

|

|

|

| ガイアガーデン 代表 菅原 雄さん | 2週間後には出荷されるレタス | 左から、菅原さん、推野地方参事官 |

過去の秋田フォトレポート

| 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |

お問合せ先

秋田県拠点〒010-0951 秋田県秋田市山王7丁目1-5

代表:018-862-5611