生産者を訪ねて(令和5年度)

| [5年5月] | [5年6月] | [5年7月] | [5年8月] | [5年9月] | [5年10月] |

| [5年11月] | [5年12月] | [6年1月] | [6年2月] | [6年3月] |

新着情報

- 「イチゴから笑顔を届けたい!」イチゴ生産農家 株式会社松葉園 代表取締役 大橋 松太郎さん(伊達市)(2024年3月)

- 「合格の花 ラナンキュラスが満開です」ラナンキュラス生産農家 鈴木 利栄さん(会津若松市)(2024年2月)

- 「親バカですが、良く出来た我家の自慢のトマトです!」農事組合法人菊田の郷助川農園 代表理事 助川 成光さん(いわき市)(2024年1月)

- 「将来を見据えた農業経営で農地を守る」アスパラガス栽培 鈴木 淳司さん(磐梯町)(2023年12月)

- 「より喜んでもらえる米や野菜を育てるための食育活動と情報発信」設楽 哲也さん(須賀川市)(2023年11月)

- 「自分スタイルの農業を目指す若き農業者」桃井 孝則さん(伊達市)(2023年10月)

- 「保育士から就農した農業女子」有限会社 光 代表取締役 柳田 美華さん(郡山市)(2023年9月)

- 「スマート農業に取り組む農業女子」羽根田 さとみさん(相馬市)(2023年8月)

- 「地道に準備し夢を実現。想いは次のステップへ」アスパラガス栽培 田中 圭さん(喜多方市)(2023年7月)

- 「Enjoy農業! 魅力ある農業を目指して」川口 美奈子さん(二本松市)(2023年6月)

- 「豪雪地帯の只見で、経営の多角化で地元を盛り上げる農業法人」(株)RISESAPEUR(ライズサプール)代表取締役 目黒 美樹さん(只見町)(2023年5月)

「イチゴから笑顔を届けたい!」イチゴ生産農家 株式会社松葉園 代表取締役 大橋 松太郎さん(伊達市)(2024年3月)

福島県北東部にある伊達市霊山町でイチゴの生産と加工販売を行っている株式会社松葉園代表取締役の大橋 松太郎(おおはし まつたろう)さんを紹介します。

大橋さんは、父親が始めたイチゴ栽培を21歳で継ぎましたが、東日本大震災後の風評などに苦しみ、経営を継続するか悩んでいたそうです。そんな時、「このイチゴ、とっても美味しい。」と避難所に集まるお客さんが笑顔で話していたのがきっかけで、多くの方に「イチゴから笑顔を届けたい!」という思いで、諦めずに生産を続けてきたと話をしていただきました。

平成26年に設立した「松葉園」には、松の葉のようにお客様や関わった方々をつなげ、親子二人三脚で共に歩んでいきたいとの願いが込められているそうです。現在は、法人設立時の約2倍(5万株)まで栽培面積を拡大し、22棟のビニールハウスで「甘味」と「酸味」のバランスが良い「とちおとめ」や福島県の新品種「ゆうやけベリー」を栽培しています。また、妻の由貴子さんと収穫したイチゴを使ったジャムやスイーツを製造して道の駅やカフェ松葉園で販売しています。

大橋さんは、有機質の肥料にこだわりながら土づくりをし、県のエコファーマーを取得しています。高い目標と大胆に常にチャレンジし、今後はみどりの食料システム法のみどり認定を検討しているとのこと。

また、「ぜひ、この人から買いたい!」とお客様から思ってもらえるよう、人とのつながりを大切にして、「松葉園のイチゴ」を海外に輸出して、外国の人にも食べてもらいたいと考えていると笑顔で話していました。

|

|

|

| イチゴの管理をする大橋さん夫妻 画像提供:大橋さん |

イチゴを摘む大橋代表 | カフェ松葉園で販売されている商品 |

「合格の花 ラナンキュラスが満開です」ラナンキュラス生産農家 鈴木 利栄さん(会津若松市)(2024年2月)

ずばり「合格」という花言葉を持つラナンキュラスは、受験や就職などの合格祝いに最適なお花です。ラナンキュラスの「ラナ」はラテン語で「カエル」を意味し、ラナンキュラスの葉がカエルの足に似ていることや、原種が湿地帯を好むことが由来となっており、紙のような薄い花びらが幾重にも重なる華やかで美しい花姿が特徴です。そんな華麗な花、ラナンキュラスが生まれる場所である会津若松市北会津町を訪ねました。

今回訪問したのは、会津若松市北会津町でラナンキュラスを栽培する鈴木 利栄(すずき としえい)さんです。

水稲栽培を行っていた鈴木さんが、この地でラナンキュラスの栽培を始めたのは10年ほど前、会津地方では冬に現金収入を得ることが難しかったため、これからの農家はサラリーマンのように毎月収入を得なければいけないと思い立ったことがきっかけでした。収穫は例年12月から4月まで続き、年間10万本以上がJAを通じて仙台や関東方面に出荷されます。

ラナンキュラスなどの球根は低温処理をしないと花が咲かないため、8月末から1か月程度、5度の冷蔵庫に入れて芽出しをして、9月末から10月初めに植え付けをします。冬はラナンキュラス、夏はカスミソウやなでしこを栽培しているとのこと。ラナンキュラスは色も形も豊富で長持ちするし、花の形も美しいため、最近はチューリップ、スイートピーなどに取って代わってきているそうです。

5棟あるハウスに、6年前会津若松市の補助金を活用して、自動潅水装置を設置し、色とりどりのラナンキュラスを育てています。2年前に就農した孫の悠生(ゆう)さんが管理する水田では、ドローンを取り入れ、農作業の省力化に取り組んでいます。昔に比べ、とても作業が楽になったと話す鈴木さん。これまでのご苦労が垣間見える瞬間でした。

今後は法人化も視野に入れているとのこと。これからもこの北会津の地でラナンキュラスを作り続けていきたいとおっしゃっていました。

|

|

|

ラナンキュラスを切り取る鈴木さん |

色とりどりの花が咲き乱れるハウス内 |

|

|

| 赤いラナンキュラスの花言葉は「あなたは魅力に満ちている」 | ピンクは「飾らない美しさ」 |

「親バカですが、良く出来た我家の自慢のトマトです!」農事組合法人菊田の郷助川農園 代表理事 助川 成光さん(いわき市)(2024年1月)

「親バカですが、良く出来た我家の自慢のトマトです。」略して「親バカトマト」は、いわき市南部地区の温暖な気候を生かし、土づくりにこだわり冬春トマトを生産する生産部会のブランド名で、その部会で中心的な役割を担っている方が、農事組合法人菊田の郷助川農園代表理事の助川 成光(すけがわ なりみつ)さんです。

助川農園では、昨年9月の台風13号による大雨でトマト施設への流水から8月下旬に定植したトマト苗(約35アール分)が水に浸かる被害に遭われ、再定植に向けた苗の調達から土壌の殺菌処理、土づくりなど約1ケ月もの時間を費やし復旧に取り組まれました。助川さん曰く、「例年の収穫時期から約1か月もずれ込んだが、親バカトマトを待つ消費者のため懸命に復旧に取り組んだ」とのことです。

また、助川さんは、この間のトマト栽培の実績を活かし、研修先として、新規就農を目指す研修生や福島県農業総合センター農業短期大学校に学ぶ学生の受け入れも行っています。助川さんのところで研修を終えた研修生のうち1名は、いわき市で親バカトマトの栽培に取り組んでいます。また、現在研修中の研修生が親バカトマトを栽培するため、助川さん自らが農地探しを行うなど、担い手のリーダーとして手腕を発揮されています。

そのような助川さんの功績が認められ、令和5年度の全国優良経営体表彰の経営改善部門において、農林水産省経営局長賞を受賞されました。2月28日の伝達式にはご夫婦で出席されるとのこと。「伝達式では他の受賞者と交流を図り、更なるステップアップを目指したい」とおっしゃっていました。

|

|

|

農事組合法人菊田の郷助川農園 |

松井地方参事官との意見交換時の様子 |

|

|

|

親バカトマト 1(品種:ごほうび) |

親バカトマト 2(品種:ごほうび) |

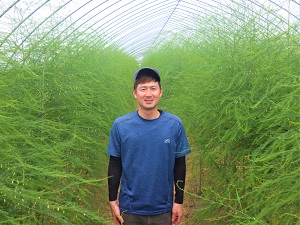

「将来を見据えた農業経営で農地を守る」アスパラガス栽培 鈴木 淳司さん(磐梯町)(2023年12月)

福島県の会津地方に位置する磐梯山の南山麓に広がる丘陵地で、アスパラガス等を栽培しているのが鈴木 淳司(すずき あつし)さんです。今年で就農3年目になります。

鈴木さんは就農前、スーパーマーケットのスーパーバイザーの職についており、各店舗の管理業務等で忙しい毎日を過ごされていました。その鈴木さんが就農を決意した理由は「代々続いている農地を荒らすわけにはいかないと思ったから。」と話してくださいました。

アスパラガス栽培を始める際の栽培技術は独学で学んだ部分が多いとのことですが、JAの生産部会での研修にも参加して情報収集をしているとのこと。その際には栽培先進地との交流も行っているそうで、土壌分析をして施肥設計をすることにより、これまで「目分量」や「勘」で栽培を行ってきたことを、理論づけて理解することができてとても有益だったとおっしゃいました。あわせて、竹から竹炭を、もみ殻から燻炭(くんたん)を作り、たい肥に混ぜ込み土壌改良を行うとともに、炭と一緒にできる竹酢液も使用しています。将来的には、農薬ゼロの循環型農業を目指しているとのことです。

目標としている有機栽培に必要となる技術の導入は、既に取得したFGAP(※)の生産工程管理と共通する部分も感じていて、前職のスーパーバイザーの経験を活かして工程管理を合理的に実施する等、新しい経営者としての方針も築かれています。

「今後はこの地区の農地を誰につなぐかが大きな課題となるが、多面的機能支払交付金を活用し地区内の農地を守っていきたい。また、町内の小学校でアスパラガスの栽培について「食育」の授業で説明した際に、町で収穫された農作物に関心を持った児童が多くとても心強く感じ、これからも機会をみて農業に関して情報発信をしていきたい。」と話されていました。

ふくしま県GAP(FGAP)認証制度[外部リンク]

|

|

|

|

鈴木 淳司さん |

春期の生育状況 |

夏期の生育状況 |

「より喜んでもらえる米や野菜を育てるための食育活動と情報発信」設楽 哲也さん(須賀川市)(2023年11月)

須賀川市で米、キュウリ、ネギ、サトイモなどを栽培する設楽 哲也(しだら てつや)さんは、社会人を経験し約20年前に就農されました。就農当初は父親のもと米やキュウリの生産に携わっていました。2011年から秋冬期の生産物としてネギの栽培に挑戦しましたが、東日本大震災により福島県産ネギの価格は下落し、1束(3本)で15円の時もあったそうです。そんな状況の中、ある方からの「誰に食べてほしいかを考えなさい」との一言で一念発起。市内の飲食店へ営業を行い、苦労の末、地元のレストランで使ってもらう機会が得られました。その際、米や野菜ができるまでを知ってもらうイベント「農家ライブ」を提案し、今では須賀川市のほか、県内外でパン屋等とも連携しながらイベントを開催しています。設楽さん曰く、「普段口にしている農作物がどのようにできるのかを発信し、農作物に興味をもってもらうきっかけ作りや消費の拡大、そしてまずは連携する企業の利益に繋げることが目的で、農家として当たり前の情報を発信している。」とのこと。また、元教育者の一面も持っており、ある小学校で講師をした際、出荷先のレストランを貸し切って農とビジネスを融合した授業を行い、農作物の収穫からレストランでのレシピ作り、お客様への対応まで行ったとのこと。食と農の大切さを心底思う設楽さんの人柄がうかがえたところです。

そんな設楽さんは、須賀川市籾山地区にある農事組合法人ライスファーム籾山の副組合長を担っていて、同法人でライスセンターを建設する際は、地域農業の発展のため多大な努力をされました。また、地元企業とタッグを組んだ米粉用米の生産でも中心的な役割を担われています。

今後の取組について、設楽さんは、「農家として、お客様に喜んでもらう農産物を育てることが最重要。そのためには農作業が最も大切。そういった農作業の様子や農作物の様子を発信したり、出荷先と連携し食育活動を行うことで、自身にプレッシャーを与え続けながら成長していきたい」とおっしゃっていました。

|

|

|

設楽 哲也さん |

農事組合法人ライスファーム籾山のライスセンター |

「自分スタイルの農業を目指す若き農業者」桃井 孝則さん(伊達市)(2023年10月)

福島県中通り北部、福島盆地の一角を占める伊達市は、盆地特有の寒暖差と阿武隈川がもたらした肥沃な土壌を活かし、桃や柿、リンゴ、ブドウなどの果樹栽培が盛んな地域です。その伊達市の梁川地区で令和4年4月に新規就農したのが「桃井あい農園」園主の桃井 孝則(ももい たかのり)さんです。

桃井さんは、桃やブドウを栽培する農家で生まれ育ち、幼少の頃から農業が身近にあり、自分も農業をやってみたいとの思いから、高等学校を卒業後3年間農業大学校や県の果樹研究所で学びました。

その後、就農前から思い描いていた新しい栽培技術の導入や、就農を目指す若者を中心とした多くの人たちに農業の魅力や苦労を伝え農業への理解を深めてもらう取組の実現に向け、父の友人などから借りた桃畑で、「あかつき」や「まどか」を中心に8品種の栽培を始めました。出荷先は主にJAや最寄りの道の駅ですが、SNSを活用した販売などにも力を入れています。

また、近くの未耕作地を借りて自ら整備し、今年からシャインマスカットを中心にブドウの根域制限栽培にも取り組み、来年には出荷したいと日々手入れに余念がありません。

そうした桃井さんのもとには、地域資源を学ぶワークショップに参加した親子や、地方自治体が主催した新規就農研修会の参加者などが訪れ、桃井さんから農業の魅力や苦労、就農の経緯や就農後の営農状況などを聞いて、農業への理解を深めています。また、市内の高等学校の生徒が収穫体験や総合的な探究の時間の一環として訪れたりもしています。

桃井さんに今後の抱負をお聞きしたところ、規格外の桃の活用をするための加工施設を設けてスイーツの製造・販売に取り組みたい。また、高齢化した農家の樹園地をスムーズに引き継げるよう栽培技術の向上などに努め地域の活性化に貢献したいと前向きに話してくださいました。

|

|

|

ブドウの手入れをする桃井さん |

今年収穫した桃(はつひめ) |

「保育士から就農した農業女子」有限会社 光 代表取締役 柳田 美華さん(郡山市)(2023年9月)

有限会社 光 代表取締役 柳田 美華(やなぎた みか)さんは、小松菜や中玉トマト、小ネギ、フリルレタスを水耕栽培によって生産・販売する会社の代表で、また、トマト加工品や小松菜を粉末に加工して生地に練りこみ、自家生産した野菜などをトッピングしたピザをイベントなどで販売する農業女子です。

柳田さんは、東日本大震災が発生した年に郡山市内の短大を卒業し、保育士として就職しましたが、お父様が経営する会社をいずれは手伝うと決めていたため、保育士を5年間経験して退職しました。柳田さん曰く、「私は父が経営する会社を手伝うつもりでしたが、父は、水耕栽培の施設園芸に興味をもっており、退職した次の日には、秋田にある水耕栽培の施設を視察するなど、既に私を就農させたいと考えていたようです。」とのこと。2017年に就農し、有限会社 光を立ち上げましたが、会社設立当初は失敗の連続だったそうで、栃木から水耕栽培の先生を招き、定期的にアドバイスを受けてからは少しずつ軌道に乗り、今も毎月アドバイスを受け技術を磨いています。

有限会社 光では、従業員8名を雇用し、シフトを組みながら完全週休二日制で作業に従事してもらっているとのことです。柳田さんはその代表として昼夜なく作業に従事されているため、「農業に情熱を持つ、私の右腕になるような従業員を探している。」とおっしゃっていました。

生産された農産物は、JA系列の直売所や大手スーパーに納入していますが、現在、敷地内に直売所とピザが提供できるカフェを建設しています。また、今、製造・販売しているトマトの加工品に加え、郡山市産の「梨」や須賀川市産の「リンゴ」などの加工品も手掛けたいと考えています。「直売所に行って、生産者やお客様と交流することが一番の勉強と考えているため、会社に併設する直売所等の施設が完成して、お客様と交流が増えることが楽しみ」とお話しいただきました。

|

|

|

|

有限会社 光 代表取締役 柳田 美華さん |

小松菜、小ネギ、フリルレタスの栽培棟 |

トマト加工品「うちの★トマ」 |

「スマート農業に取り組む農業女子」羽根田 さとみさん(相馬市)(2023年8月)

就職のため故郷の相馬市を離れた羽根田 さとみ(はねだ さとみ)さんは、「高齢の祖父と父の農業を助けたい」「家族と一緒に仕事をしたい」との思いから3年前に親元就農しました。現在は、父が代表を努める農業法人(株)にじファームでドローンを活用した米作りに取り組んでいます。

ドローンの操作技術は就農時に取得し、主に父と二人で耕作している水田(31ヘクタール)の追肥や防除に活躍しています。従来これらの作業は、夏の暑い時期に水田に入り動力噴霧器などを使用して行っていましたが、ドローンの導入により作業時間を6分の1、肥料や農薬の使用量を2~3割程度削減することができ、少ない労働力で効率的な米作りが可能となりました。

また、多くの消費者においしいお米を食べてほしいとの思いから、もみ殻燻炭を活用した土づくりやバイオ堆肥の施用、ニーズを踏まえた栽培品種の選択、特別栽培米などに取り組んでおり、それらの取組が多くの購入者に理解され、直接販売という形でお米を届けることができたと話されました。

さとみさんは、米作りのほか、冬は水稲の育苗ハウスを活用して小松菜やチンゲン菜を栽培し、市内の量販店やJAの直売所で販売しています。また、冬でも比較的温暖な気候を生かして、昨年からブロッコリーの露地栽培に取り組み、大きな手ごたえを感じているとのことです。

今後の抱負をお聞きしたところ、地産地消の考え方を大切にして、今以上に相馬地域の方々にお米や野菜を食べてほしい。そのためにも、日々栽培技術の向上に努力していきたいと話してくださいました。

|

|

|

|

羽根田 さとみさん |

ドローンを操作しています |

にじファームのお米です |

「地道に準備し夢を実現。想いは次のステップへ」アスパラガス栽培 田中 圭さん(喜多方市)(2023年7月)

福島県の会津地方は、東北地方におけるアスパラガスの一大産地です。その会津地方の喜多方市にUターン就農をしたのが田中 圭(たなか けい)さんです。

田中さんは、大学で環境に関することを学び、卒業後、住宅メーカーに就職しましたが、子どもの頃から好きだった「ものづくり」への思いや家庭菜園での土の感触、収穫の達成感が忘れられず就農を決意。就農に向けては、埼玉県の農業法人に転職し、農業の基礎を学びながら地道に準備を進めてきました。

栽培品目にアスパラガスを選んだのは、産地形成されていて値崩れしにくく、高収入が見込めるためとのこと。

当初11棟だった雨よけハウスも増棟し、現在は18棟にまで拡大しました。収穫時期はパートさん等に手伝ってもらっていますが、栽培管理については、基本的に田中さん一人で行っており、今後の規模拡大を考えると、労働力確保をどうするか等も考える必要があるとのこと。

これまで地道に準備し、歩んできた田中さんは今後の経営方針についても現状をしっかり分析し、次のステップを考えていらっしゃるようです。

このような田中さんは、これから就農を考えている方にとってのゼロからの就農で着実な農業経営をされているモデルケースとして、農業関係新規就農フェア等で自分の経験をお話されることもしばしばあるそうです。

田中さんのお話を聞いて、就農に向けての第一歩を押してもらった新規就農者が多数いらっしゃるのではないでしょうか。

|

|

|

|

アスパラガス栽培農家 田中 圭さん |

雨よけハウス内のアスパラガス |

雨よけハウスの外観 |

「Enjoy農業! 魅力ある農業を目指して」川口 美奈子さん(二本松市)(2023年6月)

二本松市でキュウリを栽培する川口 美奈子(かわぐち みなこ)さんは、農業が身近で緑豊かな田園地帯で育ちましたが、農業との関りは多くありませんでした。

就農するきっかけは、隣町のキュウリ農家を手伝っているうちに、頑張って育てたキュウリの日々成長していく様子が、子どもを育てているようで楽しく面白く、そしてやりがいを感じ、土に触れて心が癒されたこともきっかけの一つで、当時はなぜ早くこの仕事をしなかったのかと後悔したと話されていました。

当初は、手伝っていた農家から畑を借りて栽培、周りのベテラン農家などの指導を受け、わからないことは質問するなど試行錯誤を重ねながら栽培技術の習得に努めました。現在は、地域の農家から引き継いだ畑やハウスを含め約75aまで規模を拡大し、定植が始まる3月下旬から収穫が終わる10月下旬まで休みなく、出荷の最盛期には朝4時から深夜まで作業を行うこともあります。毎日、たくさんのキュウリを出荷する日々が続きますが、とても楽しくやりがいを感じるとともに、技術力の向上を実感しているとのことです。

そんな川口さんは、二本松市の農業振興に少しでも貢献できればとの思いで農業委員を務めています。川口さんのもとには、若い同世代を中心に、農業に関心を持ち就農したい人たちから相談が寄せられるなど、頼られる存在でもあります。

今後の抱負をお聞きしたところ、「自分の住んでいる地域でも耕作されなくなった農地やハウスが見られるようになり、耕作放棄地が少しでも減るような取組をしながら、この美しい景観を守っていきたい。また、農業を始めたい若者がスムーズに就農できるよう、行政や関係団体との懸け橋となって仲間を増やし、楽しく魅力ある農業をみんなで実現したい。」と話してくださいました。

|

|

| 川口 美奈子さん | 愛情を込めてキュウリの手入れをします |

「豪雪地帯の只見で、経営の多角化で地元を盛り上げる農業法人」(株)RISESAPEUR(ライズサプール)代表取締役 目黒 美樹さん(只見町)(2023年5月)

コンゴ共和国の“サプール”(オシャレで優雅な紳士協会を意味する「Société des ambianceurs et des personnes élégantes」の略「SAPE(サップ)」から名付けられた、農業法人株式会社RISESAPEUR(ライズサプール)。代表取締役 目黒美樹(めぐろ みき)さんは、夫の大輔さんと二人三脚で、大輔さんのご両親から引き継いだ農業を拡大させてきました。

現在、ライズサプールでは、20代を含む10名の社員全員が、春から秋は、中山間地域で、米、トマト、そばの栽培に汗を流しています。雪深い冬は、自社でとれた米を原料に、郷土の保存食である「凍み餅」やおかき、餅などの加工に取り組んでいます。事務所に隣接する直売所で販売される凍み餅は、サクサク感と後からくるお餅の甘さに初めて食べる方でもクセになる美味しさです。また、あっさりした味と腹持ちの良さから、農作業に従事する男性に特に好評です。

只見町の清らかな山の水を利用したお米は、直売所及びネットでの販売のほか、首都圏の飲食店にも直接販売されているとのこと。また、JA会津よつばに出荷されるトマトは南郷トマトとして高い評価を得ています。そのほか、めん類製造許可も持つ(株)ライズサプールは、自社産のそばの実を原料にした手打ちそばの製造販売にも取り組んでいます。

今後は、パックご飯の製造販売や、豪雪を逆手に取った雪下野菜の生産販売等、様々なアイディアが出てくる目黒さん。「冬は毎日、ずーっと、何かいいアイディアはないかなと考え、情報収集しています。」とのこと。

社名の由来となったサップの男性のように、キラリと輝き、只見町の農業を盛り上げる(株)ライズサプールの取組が期待されます。

|

|

| 事務所隣接の直売所での目黒代表 |

冬の間、乾燥される凍み餅 |

お問合せ先

福島県拠点地方参事官室

代表:024-534-4141

ダイヤルイン:024-534-4142