生産者を訪ねて(令和6年度)

| [6年4月] | [6年5月] | [6年6月] | [6年7月] | [6年8月] | [6年9月] |

| [6年10月] | [6年11月] | [6年12月] | [7年1月] | [7年2月] | [7年3月] |

新着情報

- 「先人たちの知恵と最先端技術を融合し100年続く農業経営を」リーフレタス生産者 TAKAGI FARM 代表 髙木裕哉さん(会津若松市)(2025年3月)

- 「完熟いちごで地域の魅力発信」おざわ農園 小沢 充博さん(須賀川市)(2025年2月)

- 「南会津町のなかあらい大地を育む会を訪問しました。」なかあらい大地を育む会活動組織代表 渡部 雅俊さん(南会津町)(2024年12月)

- 「大好きな鮫川村で酪農を」ファームつばさ 清水 大翼さん・奈々さん(鮫川村)(2024年11月)

- 「キュウリを食べて厳しい残暑を乗り切ろう!」氏家 慎之介さん(伊達市) (2024年9月)

- 「ミサトファーム合同会社を訪問しました。」代表 佐藤 瞳さん(会津美里町)(2024年8月)

- 「武藤園芸を訪問しました。」代表 武藤政仁さん・政寛さん(二本松市)(2024年6月)

- 「大好きなかすみ草の生産者になって」 かすみ草生産者 佐々木 尭さん(昭和村)(2024年5月)

- 「西郷ゆば工房を訪問しました。」 西郷ゆば工房代表 近藤 武男さん(西郷村)(2024年4月)

「先人たちの知恵と最先端技術を融合し100年続く農業経営を」リーフレタス生産者 TAKAGI FARM 代表 髙木 裕哉さん(会津若松市)(2025年3月)

今回は、良質な地下水が豊富に湧き出る会津若松市で、最先端技術を活用しリーフレタス栽培を行う髙木裕哉(たかぎ ゆうや)さんを訪問しました。

大学で植物病理学を学び、在学中にファイナンシャルプランナーの資格を取得、その後証券会社に就職と多彩な経歴を持つ髙木さん。

ハウス9棟、約50アールで栽培される、リーフレタス「ふんわり~ふ®」は年間を通じ出荷され、福島県内はもとより、栃木県や新潟県でも販売されており、出荷が追い付かないほど人気商品となっています。

10代続く米農家に生まれ、祖父の昔ながらの農業を見て育った髙木さんは、高校生の頃に農業を志し、生産の仕組とお金の流れを学ぶため大学に進学、証券会社への就職も果たし、その後起業してリーフレタス栽培を始めました。

「最先端の農業技術と昔の人が培った技術をどう応用して後世に残していくのかが農業にとって一番大事なことで、私の農業の根幹になる部分だと思います。」

祖父から常々言われていた「子どもが食べてくれるものを作りなさい。子どもが食べられれば、その親も、祖父母も食べてくれる。」という教えを胸に、先人が培った技術とご本人が研究した独自の栽培方法により、子どもも食べやすい、やわらかく苦みの少ない「ふんわり~ふ®」の開発に成功しました。

男性も女性も手に取りやすいよう、リーフレタスの緑色と補色の関係にある紫色を活用するなど、パッケージデザインにもこだわっています。

消費者からも「子どもが生野菜は食べてくれないけど、ふんわり~ふなら食べてくれる。」と大好評です。

「農業はこの先何十年も続く、続けていかなければいけない。20年先、50年先、100年先を見据えた経営をしていかなければいけない。」と熱く語る髙木さんからは、これからの農業への並々ならぬ思いが感じられました。

|

|

|||

| TAKAGI FARM代表の髙木 裕哉さん | 生育状況を確認する髙木さん | |||

|

|

|||

| 柔らかな葉は子どもにも食べやすいと評判 です |

一株ずつ丁寧に包装された「ふんわり~ふ®」 |

「完熟いちごで地域の魅力発信」おざわ農園 小沢 充博さん(須賀川市)(2025年2月)

福島県の中通りに位置する須賀川市で完熟いちご栽培に取り組む「おざわ農園」の園主、小沢充博(おざわ みつひろ)さんを訪ねました。

おざわ農園では、「ゆうやけベリー」と「とちおとめ」の2品種をハウス22棟(約60アール)で栽培しています。大粒で、甘く芳醇な香りが特徴の「ゆうやけベリー」は、福島県が10年の年月をかけて開発した、いちごのオリジナル品種です。

小沢さんは、食べて一番おいしいいちごを届けたいという気持ちから、完熟した旬のいちごを収穫し、農園内で直売を行っています。おいしいという口コミが広がり、取材当日は注文に収穫が追いつかず予約販売のみの販売でした。直売所にはお客様が途切れることなく、いちごの甘みと香りの増す冬のこの季節は、ご贈答やお見舞い用に購入されるお客様が多く訪れ、クリスマスやバレンタインの時季は、猫の手も借りたいほどの忙しさになると言います。

おざわ農園はいちごの栽培を始めてから今年で53年目になります。小沢さんは家族のために力になることがいちばんの親孝行と考え、地元の農業短大卒業後、25年前に親元就農しました。須賀川市の指導農業士として、市内の中学校や農業短大が行う農林水産業に関する研修に参加し、国の助成事業「農の雇用事業」を活用して新規就農者への支援や研修生を受け入れるなど、後進の育成にも取り組んでいます。

また、地域の皆様と連携して、完熟いちごを活用した6次化商品の開発の協力や、完熟いちごを味わう旅行企画にも参画し、地域の魅力の発信に取り組んでいます。おざわ農園では、いちごの苗を定植する際、畝(うね)を毎年は崩さない栽培方法で、甘さ、香りなどいちごの品種特性が引き出せるように取り組んでいます。また、いちごハウスの加温に薪を利用した暖房やヒートポンプを活用するほか、ビニールハウスの外材に長期間耐久性のある資材を使用するなど、未来の子供たちのことも考えて、少しでも環境に配慮した農産物を消費者にお届けするよう取組を進めています。

このような取組が行政機関からも優良事例として認められ、第65回福島県農業賞(十傑)農業経営改善部門を受賞しました。

今後の目標として、「より良い地域との関わりを作り、地元の皆様たちとともに福島の農業をやって行ける生産地であれば良いと思っている。」と話してくださいました。いちごの収穫は、6月頃まで続きます。是非、完熟いちごをご賞味ください。

|

|

|

|

おざわ農園の愛情たっぷり「完熟いちご」 |

収穫したいちご |

いちごの収穫作業の様子 |

|

|

|

|

選別作業中の様子 |

選別後、箱詰めされたいちご |

完熟いちご(贈答用) |

「南会津町のなかあらい大地を育む会を訪問しました。」なかあらい大地を育む会活動組織代表 渡部 雅俊さん(南会津町)(2024年12月)

今回お話を伺ったのは、福島県南会津町で「なかあらい大地を育む会活動組織」の代表を務めている 渡部 雅俊(わたなべ まさとし)さんです。

なかあらい大地を育む会活動組織は、これまで維持管理されてきた優良な農地を後世につなげていくため、集落全戸が一体となって設立した組織です。

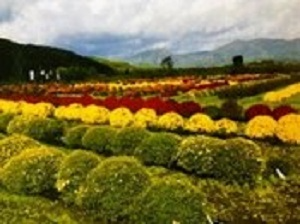

多面的機能支払交付金を活用し遊休農地にザル菊などの花を植栽し景観形成を図る取組のほか、有害鳥獣に対する集落全域への電気柵の設置活動なども行っています。

中荒井駅前の遊休農地の活用については、浅草駅(東京都)と直結する「特急リバティ」の運行に合わせ、車窓から見える「おもてなし」ができないかと模索していたところ、代表の渡部さんのお知り合いで福島県川俣町でザル菊を栽培する方から苗の提供を受け、その植栽に取り組んできました。現在では、6色(赤、紫、黄色、オレンジ、ピンク、白)に輝く宝石のようなザル菊が乗客の心に安らぎを与え、また首都圏や近隣市町村から写真撮影に訪れる方も増えてきたと伺いました。「ザル菊が当集落の名所となり県内外から人が訪れることは、地域の方々の誇りにつながっている。」と渡部さんは話されています。

なかあらい大地を育む会活動組織は、この間の功績が認められ、令和元年度鳥獣対策優良活動表彰と令和2年度豊かなむらづくり全国表彰で農林水産大臣賞を受賞されました。また、渡部さんは令和5年1月27日に農林水産省で開催された食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会で、中山間地域の現状や課題、今後の方策などを提案するなどの発表もされました。

なかあらい大地を育む会活動組織では、現在、来年のザル菊やコスモスの植栽に向けて準備を進めています。来年の秋にも美しい花が一面に咲いている様子が鑑賞できますので、見ごろの10月下旬から11月初旬頃、会津鉄道の中荒井駅を訪れてはいかがでしょうか。

|

|

|

|

なかあらい大地を育む会活動組織 |

活動について説明する渡部代表(奥右)と中荒井区長の弓田氏(奥左) |

中荒井駅から見えるザル菊 |

|

|

|

|

中荒井駅ホームから見えるザル菊 |

中荒井駅前にあるピンク色のザル菊 |

集落内に設置した電気柵 |

「大好きな鮫川村で酪農を」ファームつばさ 清水 大翼さん・奈々さん(鮫川村)(2024年11月)

福島県南部に位置する鮫川村は、村の総面積の約4分の3を林野が占める、自然豊かな村です。「ファームつばさ」の清水 大翼(しみず だいすけ)さん・奈々(なな)さんは、この鮫川村でジャージー種を育てる酪農家です。

清水さんは鮫川村の出身で、大学時代を関東で過ごしましたが、その頃から大好きな鮫川村で仕事をしたいと考えていたとのこと。どんな仕事をしようか模索していたときに、大学の授業の一環で北海道の牧場で実習をしたことがきっかけで、酪農家になろうと決心したそうです。大学卒業後に北海道の牧場で2年間の修行を経て帰郷し、ジャージー種の飼育を始めました。妻の奈々さんは山口県の出身で、結婚を機に鮫川村へ移り住み、清水さんと一緒に酪農の仕事に取り組んでいます。

清水さんの酪農におけるこだわりは「加工品」と「牛たちが行動の制限のない環境をつくること」。日本の乳用牛の飼養頭数のうち、約99%はホルスタイン種ですが、ファームつばさではジャージー種のみを35頭を飼育しています。ジャージー種はホルスタイン種よりも乳量が少ないですが、乳脂率が高いことが特徴で、清水さんは6次産業化を見据えてジャージー種の飼育を決めたそう。現在は牛乳や発酵バター、アイスの販売、モッツァレラチーズやクリームチーズの製造にも力を入れています。

2020年には、福島県内の酪農家の中ではファームつばさが初めて、JGAPを取得しました。食品の安心・安全はもちろんのこと、牛たちが「食べる」「飲む」「休む」ことを自由にできる飼育環境を整えています。

また清水さんは、鮫川村内の若手農業者3名とチーム「さめがわPRIDE」を昨年秋に結成しました。清水さんは酪農、ほかの3名はうど、いちご、有機米などをそれぞれ栽培しており、農産物をとおして鮫川村の魅力を発信しています。「現在は生産と消費が分断されているように感じていて、小さいお子さんは牛乳がどうやってできているのかわからないということも多いと思います。さめがわPRIDEの仲間と一緒に、生産と消費をつなぐ役割を担っていき、それが鮫川村をより活気づけることにつながれば、と思っています。」と今後の目標をお話しいただきました。

|

|

|

| 清水 大翼さん・奈々さん (画像提供:清水 大翼さん) |

ファームつばさのジャージー種 (画像提供:清水 大翼さん) |

牧場の様子 (画像提供:清水 大翼さん) |

「キュウリを食べて厳しい残暑を乗り切ろう!」氏家 慎之介さん (伊達市)(2024年9月)

福島県中通り北部、福島盆地の一角を占める伊達市は、桃や柿、リンゴ、ブドウなどの産地ですが、全国でも有数な生産量を誇る夏秋キュウリの一大産地でもあります。

その伊達市で主にキュウリなどを栽培している氏家 慎之介(うじいえ しんのすけ)さんは、5年前に県内の工業高等学校を卒業と同時に祖父の跡を継いで就農しました。

就農に当たっては、JA指導員のアドバイスや栽培指導会への参加、時には大先輩である祖母の姿を見ながら、試行錯誤を重ね栽培技術の習得に努めました。

今では、国や県などの支援策を活用して設置したハウス4棟を中心に、春から秋までの間キュウリを栽培しています。最盛期の7月は早朝から夜まで作業を行って、たくさんのキュウリを出荷する日々が続きますが、やりがいを感じるとともに栽培技術の向上に手応えを感じているそうです。

今後は、経営面積の拡大や品質向上に向けて、ハウスの増設や環境制御システムの導入を目指しています。

また、今年4月から氏家さんは伊達地域の青年農業者組織である「DATEC(ダテック)」の代表を務めています。DATECは、伊達市内の公園で旬の農産物や加工品をPRしながら販売する「夕方市」を定期的に開催するなど、多くの方々に伊達地域の農業の現状や魅力を伝える活動に取り組んでいます。

氏家さんは、「キュウリは、カリウムやビタミンC、食物繊維が豊富に含まれ水分も多い野菜で、薬膳では体にこもった熱を逃がし冷やす作用があると言われています。厳しい残暑を乗り切るにはぴったりの食べ物です。ぜひ、伊達市の夏秋キュウリをたくさんの方に食べてほしいです。」と忙しい収穫の手を休めて話してくださいました。

|

|

|

| お話を伺った氏家 慎之介さん |

愛情を込めて手入れをしています |

|

|

|

| うれしい収穫です | みずみずしく艶のあるキュウリです |

「ミサトファーム合同会社を訪問しました。」代表 佐藤 瞳さん(会津美里町)(2024年8月)

今回お話を伺ったのは、福島県会津美里町でフルーツトマトを専門に栽培するMisato Farm合同会社の代表 佐藤 瞳(さとう ひとみ)さんです。

ご両親が農業を引退されることになり、家業を途絶えさせてなるものかと農家を継ぐ決意を固めた佐藤さんは、3人のお子様とご主人の支えを受けながら、東京からUターンをして農業を始め、今年で就農2年目を迎えます。

トマト農家になると決心してからは、おいしいトマトを求め、片道2時間もかけトマト農家を訪問したり、朝から行列ができすぐに完売してしまう東京の有名なトマト農家に飛び入りで弟子入りしたりと、トマトへの情熱は並々ならぬものを感じました。

Misato Farmでは、トマトの生命力を最大限に引き出す栽培方法を採用しています。従来は把握が困難だった根域環境を見える化する高性能な灌水施肥システムを用いてリアルタイムでモニタリングし、トマトの状態に最適なタイミングで水や肥料を供給することにより、高糖度で風味豊かな理想的なトマトの栽培を実現しています。

「子育てがひと段落し再び働きたいと思ったときに、農業は時間の融通も利き、簡単な作業から始められるため働きやすい。今後は規模を拡大し、子育て世代の女性にもっと農業に携わってもらえるよう、保育施設も備えた農家経営を目指している。」と熱く語る佐藤さんの飽くなき挑戦はまだまだ続きます。

Misato Farm合同会社ホームページ

ミサトファームの美健トマト (bikentomato.com)

|

|

|

| 圃場に立つ佐藤 瞳さん 「YESか農家(YES or NO)」の素敵なTシャツが映えます |

「ミサトファームの美健トマト®」 |

|

|

|

| 完熟のあまーいトマトがたわわに実っています | 3棟のビニールハウスで「ミサトファームの美健トマト®」を栽培しています |

「武藤園芸を訪問しました。」 代表 武藤政仁さん・政寛さん(二本松市)(2024年6月)

福島県二本松市で花卉のハウス栽培に取り組む武藤園芸代表の武藤政仁(むとう まさひと)さんと息子の政寛(まさひろ)さんを訪問しました。

父の政仁さんは、昭和60年頃から、当時めずらしかったスプレーマム(菊)の栽培を始めました。現在は、地元福島の市場や直売所のほか、首都圏の市場へも出荷するなど、スプレーマムの産地として知られるようになり、スプレーマムに加えカンパニュラ、アスター、金魚草などを生産しています。

息子の政寛さんは、高校の先生の勧めもあり、大学卒業後に会社員生活を経験してから、平成27年に政仁さんの元で就農。当初は戸惑うこともありましたが、今では花卉の生産・販売のほか、栽培品種の選定など幅広い仕事を任され、大きな手ごたえを感じています。

武藤園芸では、生産した花卉を二本松市で開催される「二本松の菊人形」や「にほんまつ菊手水(きくちょうず)」などのイベントに提供するほか、自宅の庭園を「ムトーフラワーパーク」として一般に公開し、毎年花の見頃にはたくさんの人が訪れています。最近では来園をきっかけに武藤園芸に就労された方もいるなど、新たな人材の創出の場ともなっているそうです。

代表の政仁さんに今後の抱負をお聞きしたところ、「花の価値は人の心を癒すこと。今後は、花卉の生産に留まらず、人が集まり新たな繋がりと賑わいが生まれる癒しの場を提供したい。そして、農業とともに地域を元気にしていきたい。」と話してくださいました。

|

|

|

| 武藤政仁さん(左)・政寛さん(右) |

カンパニュラの収穫をする政寛さん |

|

|

|

| ムトーフラワーパークの様子 (画像提供:武藤園芸) |

インスタ映えすると好評です。「菊手水」 (画像提供:武藤園芸) |

「大好きなかすみ草の生産者になって」 かすみ草生産者 佐々木 尭さん(昭和村)(2024年5月)

夏秋期のかすみ草生産日本一の奥会津地方の昭和村で、かすみ草を生産する佐々木 尭(ささき ゆたか)さんは、就農から3年目を迎えました。

佐々木さんは、農業に興味を持ち、それまで勤めていた仕事を辞め、仙台市から昭和村に移住しました。

もともと、お米や野菜などを中心に東北地方で就農できる市町村を探していたところ、たまたまインターネットでかすみ草を生産する昭和村の風景に出会い、ご自身が大好きなかすみ草を生産できる喜びから、昭和村への移住を決意されたそうです。

昭和村では、村特産のかすみ草や伝統的なからむし織の生産を後世に伝えるため、県内外からの移住者を迎える体制や新規就農者の定住に向けた事業など、後継者育成の支援体制が整備されていました。そういう環境もあって、安心して昭和村での就農を決心されたようです。

1年目の研修では、東京から移住してかすみ草を生産するベテラン農業者から指導を受け、2年目からご自身でかすみ草の生産に取り組み、3年目の今年は作付面積も少し拡大されたとのことです。佐々木さんによれば、「わからないことは、その都度、周囲の先輩方からアドバイスがいただけるので安心してかすみ草を生産できる」とのことでした。

夏秋期の収穫に向けて秋の定植から作業がスタートし、取材時には冬場の雪対策のために一旦取り外したパイプハウスの設営作業を行っていました。今年は約30アールの畑に8,600株の苗を定植したが、将来は、作付面積を拡大していき、1万株の苗を定植することが目標と話されていました。

標高が高く昼夜の温度差も大きいという昭和村の環境が、かすみ草の栽培に適しており、また、かすみ草を生産する就農者の定着も進んでおり、販売額も年々増加しています。

7月からの収穫に向けて、今後作業が本格的になっていきます。村内にある道の駅などでも販売されますので、佐々木さんら昭和かすみ草部会の皆様が育てたかすみ草を奥会津地方でご覧になってはいかがでしょうか。

|

|

|

| ほ場に立つ佐々木 尭さん |

春期の生育状況 (写真:佐々木 尭さん提供) |

|

|

|

| かすみ草 (写真:佐々木 尭さん提供) |

染めかすみ草 (写真:佐々木 尭さん提供) |

「西郷ゆば工房を訪問しました。」 西郷ゆば工房代表 近藤 武男さん(西郷村)(2024年4月)

西郷村の在来種大豆を無農薬、無化学肥料で生産し、この大豆を原料にゆばや豆腐などを製造・販売する、西郷ゆば工房代表の近藤 武男(こんどう たけお)さんを訪ねてきました。

近藤さんは当初、お父さんが経営する建築会社に就職されましたが、建設業のほか農業も営んでおられたお父さんから12年前に農業経営を引き継いだとのことです。

また、西郷ゆば工房は、先代の仲谷照夫さんから工房を継いでほしいと頼まれたことがきっかけとなり、自宅近くの敷地に新たな工房を整備して、ご夫婦でゆばや豆腐などを製造し、地元の西郷村や隣の栃木県那須町の直売所などで販売されています。

近藤さんからは、「今年は昨年9月の高温により原料供給に支障があるほど作柄が不良だった。」とお話がありました。将来の希望を伺うと、「県内外から時間をかけて工房を訪れるお客様や手作業での除草作業を手伝ってくれる県外からのボランティアの皆さんのため、西郷村の自然をゆっくりと満喫できる空間として工房にカフェなどが併設できれば。」と、建築家である一面もうかがえました。

|

|

|

| 近藤さんご夫婦 画像提供:近藤さん |

大豆の収穫風景 画像提供:近藤さん |

西郷ゆば工房の商品 画像提供:近藤さん |

お問合せ先

福島県拠点地方参事官室

代表:024-534-4141

ダイヤルイン:024-534-4142