生産者を訪ねて(令和7年度)

| [7年4月] | [7年5月] | [7年6月] | [7年7月] | [7年8月] | [7年9月] |

| [7年10月] | [7年11月] | [7年12月] | [8年1月] | [8年2月] | [8年3月] |

新着情報

- 「いちごで地域を元気にしたい!」まるなかファーム 代表取締役 遊佐 憲雄さん(二本松市)(2026年2月)

- 「環境にやさしいアクアポニックスで野菜を生産」有限会社服部製作所 代表取締役 服部 克洋さん(二本松市)(2025年12月)

- 「みどり豊かな自然を100年先まで守り続けることを願って」小平 美香さん(古殿町)(2025年11月)

- 「自然栽培で持続可能な社会を目指して」会津東山自然栽培農園代表 髙階 博利さん(会津若松市)(2025年9月)

- 「農園カフェから石川町の魅力を発信」大平周一さん・美代子さん(石川町)(2025年8月)

- 「データを駆使していちごを生産」須田 紀之さん(伊達市)(2025年6月)

- 「伝統ある会津地鶏を皆様にお届けするために」会津養鶏協会会長(有限会社会津地鶏みしまや代表取締役)小平 和広さん(三島町)(2025年5月)

- 「最適なほ場で特産品の畑わさびを栽培し続けたい」菅野 泰さん(伊達市)(2025年4月)

「いちごで地域を元気にしたい!」まるなかファーム 代表取締役 遊佐 憲雄さん (二本松市)(2026年2月)

二本松市でいちご栽培に取り組む「農業生産法人まるなかファーム」代表取締役 遊佐憲雄(ゆさ のりお)さんを訪ねました。

「まるなかファーム」は、建設業を営む遊佐代表が、離農した農家から4棟(30アール)のハウスを引き継ぎ、平成29年に設立しました。現在では引き継いだハウスなどを含め、8棟(約53アール)でいちごを栽培しています。平成31年からは観光農園として営業を開始し、近年、シーズン(1月~5月)には約1万人が来場。農園では「とちおとめ」をはじめ、福島県オリジナル品種で大粒の「ゆうやけベリー」や、白い果実が特徴の「和田初こい」など、24種類ものいちごを栽培しています。

令和5年5月には、敷地内に「まるなカフェ」を新設。農園で生産したいちごを使ったピザやスイーツ、ドリンクなどのメニューを開発し、昨年にはドッグランを整備するなど、年間を通じて家族で楽しめる賑わいの場を提供しています。また、六次産業化にも積極的に取り組み、ドレッシングやビネガーなどの加工品を製造・販売しています。

遊佐代表に今後の目標をお聞きしたところ、「異業種から農業に参入した当初は課題も多く、試行錯誤の連続でしたが、専門家の助言を忠実に実践し、いちご栽培に取り組んできました。今後は、いちご狩りに加えてブルーベリー栽培にも挑戦したい。常に新しいことに挑戦し、いちご園を核として、地域の底上げに努めていきたい。」と熱くお話いただきました。

まるなかファームのいちご狩りは、いちごの生産状況にもよりますが、今年は5月23日(土曜日)まで営業しています。皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。

|

|

|||

| 遊佐社長(中央)とスタッフの皆さん | みんなで楽しく笑顔でいちご狩り (画像提供:まるなかファーム) |

|||

|

|

|||

| いちごを使ったピザやスイーツが 楽しめる「まるなカフェ」 (画像提供:まるなかファーム) |

今年から提供している特大パフェ (全高約55センチメートル 重量約5キログラム) (画像提供:まるなかファーム) |

「環境にやさしいアクアポニックスで野菜を生産」有限会社服部製作所 代表取締役 服部 克洋さん(二本松市)(2025年12月)

有限会社服部製作所は、ガソリンエンジン部品のプレス加工を祖業とする企業です。EV化の進展を踏まえ、事業の多角化を検討し、昨年からアグリ事業部を設け葉物野菜のアクアポニックス栽培を開始しました。

アクアポニックスとは、魚の養殖と水耕栽培を組み合わせた循環型システムです。養殖魚の排泄物を微生物が分解し、植物が栄養として吸収。浄化された水は再び魚槽に戻り、魚と野菜を同時に育てることができます。

同社では、敷地内のビニールハウスに25~30平方メートルの水耕栽培ベッド、養魚施設、微生物タンクなどを設置。当初は専門業者に依頼していましたが、その後は市販資材を活用し自社で構築することで、大幅なコスト削減を実現するなど、常にコストを意識した経営に努めています。施設のメンテナンスは年1回の水槽清掃や発泡材の洗浄、毎週の水質検査とカルシウム・カリウムの添加程度で済むとのことです。

現在はレタスなどの葉物野菜を栽培しています。季節を問わず生産することができ、播種から約2か月で収穫しています。販売は市内の道の駅や近隣飲食店、自社事務所前の冷蔵自動販売機で行っています。

服部さんは「アクアポニックスは省スペースで設置でき、水の使用量も少なく、少ない労働力で取り組めるのが魅力。野菜と同時にティラピアや真鯉などの淡水魚を育てられるのも面白い。」と話してくれました。

今後は、経営が軌道に乗った3~5年後を目途に分社化と規模拡大を計画。農薬や化学肥料を使わない付加価値を消費者に理解してもらい、適正価格で販売することを目指しています。

|

|

|||

| レタスの手入れをする服部さん | ハウス内の様子 | |||

|

|

|||

| 魚の入った水槽 | 事務所前に設置した冷蔵自動販売機 |

「みどり豊かな自然を100年先まで守り続けることを願って」小平 美香さん(古殿町)(2025年11月)

福島県古殿町は、阿武隈山地に位置する自然豊かな町で、古殿八幡神社の流鏑馬(やぶさめ)でも知られています。

この町で、草花10アールときのこ30アールの栽培に取り組む小平美香(おだいら みか)さんは、家族の畑仕事を手伝ったことをきっかけに就農し、今年で11年目になります。

夏には畑に草花を植え、道行く人々に楽しんでもらうとともに、秋から春にかけては、栽培したきのこと畑の草花、仕入れた草花の苗などを地元の道の駅などで販売しています。

なかでも「まいたけ」は、山あいの畑で土に埋めて自然に近い環境で栽培しているため、風味が良く、あっという間に売れてしまう人気の商品です。

この地域は昔からきのこ栽培に適した土地とされてきましたが、東日本大震災の影響できのこ栽培の生産資材の確保が難しくなりました。

このため、知人とともに会津地方や全国から必要な資材を取寄せるなど、地元のきのこ農家の方とともに栽培を続けましたが、それでも次第に売れ行きが落ち、生産者も減少していきました。「この影響はとても大きく、残念でたまりません」と当時を振り返ります。

「将来、地元の木が使えるようになれば、その木を使ってきのこを作って、地域の皆でみどり豊かな自然を守っていって欲しい」と話されています。

小平さんは「地元の人たちが大切に育んできた地域の資源を絶やさず100年先までこの地域を守り続けたい」そんな思いを胸に、日々取り組んでいます。

|

|

|

|

自然に近い環境で栽培した |

一般家庭用に育苗した宿根草の苗 |

南会津の原木で栽培した |

「自然栽培で持続可能な社会を目指して」会津東山自然栽培農園代表 髙階 博利さん(会津若松市)(2025年9月)

今回お話を伺ったのは、福島県会津若松市で「会津東山自然栽培農園」の代表を務めている 髙階 博利(たかしな ひろとし)さんです。

髙階さんは、肥料・農薬を使用しない自然栽培に取り組み、持続可能で幸せかつ豊かな社会と安全・安心な生活の実現を目指して活動されています。

会津東山自然栽培農園では、約1ヘクタールの水田で、コシヒカリ、亀の尾、こがねもち等を栽培しています。雑草対策が最も大きな課題で、代掻きや除草機を活用しながら、ひとりで作業されています。日本酒漫画で有名となった「亀の尾」は日本酒に多く用いられるほか、飯米としても評価が高く消費者からは「もちもちとして美味しい」と評判です。

また、髙階さんは、会津若松環境保全型農業組合代表として、会津若松市オーガニック推進協議会に参画しているほか、あいづ自然栽培農家の会「会津春泥(あいづしゅんでい)」事務局も兼任しています。

「会津春泥」は、4人で構成され、農薬や化学肥料を使用しないで栽培した野菜や米を生産・販売しているほか、自然栽培米「会津春泥」を原料に日本酒を委託醸造しています。その名前には“泥の中から美しい蓮の花が咲くように、どんな苦境にあっても必ず春は訪れる”という思いが込められています。6月と10月には、田植えや稲刈りの体験イベントを開催して消費者等との交流を深め、さらに定期的にアンテナショップで対面販売を行っています。

実際にほ場を訪ねると、「ご覧のとおり、雑草やイノシシ等の獣害に頭を悩ませています。」と話す髙階さん。水の流れる音やオニヤンマが飛ぶ姿、黄金色に輝く稲穂、そして髙階さんの穏やかな語り口と笑顔が、見事に調和していました。

|

|

|

|

お話を伺った髙階 博利さん |

会津東山自然栽培農園ほ場 |

自然栽培米「会津春泥」で造った日本酒 |

「農園カフェから石川町の魅力を発信」大平周一さん・美代子さん(石川町)(2025年8月)

福島県の県南地方に位置する石川町は、阿武隈山地の森林が広がる自然豊かな町です。

この石川町で水稲やミニトマトを栽培しながら古民家で農園カフェと農業体験のできる農家民泊「農園Caféやい子ばぁちゃん」を営む大平 周一(おおひら しゅういち)さん、美代子(みよこ)さんご夫妻を訪ねました。

ご主人の周一さんは、地元のJAで働いていた経験や知識を生かし農業体験を、また、妻の美代子さんは、介護施設などで管理栄養士として働いていた料理の腕を活かし、農園カフェの経営をしています。

農園カフェでは、石川町産の牛肉を使った料理を提供しており、里山での食事を楽しみに訪れるお客様も多いとか。

農業体験では、春には田植え、野菜の収穫や山菜取り、夏には収穫したブルーベリーでジャムやケーキ作り、秋には収穫した野菜で特製の石窯ピザ作り、お正月には餅つきなど豊富な体験メニューとなっています。

一番人気は、石川町産の大豆を使った味噌づくり体験で、町外などから訪れるお客様に大好評です。

このほか、大平さんは、移住者向けに畑で白菜など野菜の定植を行う農業体験のほか、収穫した野菜を朝市でなどで販売しています。

昨年からお米の価格が高くなったこともあり、お米の大切さを知りたいと、およそ30名の高校生が農業体験の田植えに大平さんを訪れました。高校生たちは、今年の秋に収穫するお米を自分達で販売したいと楽しみにしていて、中には、農業に関心があり将来農業をやってみたいという生徒もいて、ご夫妻はとても嬉しく感じているとのことです。

大平さんご夫妻は、今後も農園カフェや農家民泊の農業体験を通して、たくさんの方に農業や石川町の良さを伝えたいと笑顔で話してくださいました。

「農園Caféやい子ばぁちゃん」ホームページ

https://farm-yaiko.jimdofree.com

|

|

|||

| 大平周一さん 美代子さんご夫妻 | 農園カフェの様子 | |||

|

|

|||

| 田植えの農業体験 (画像:大平さん提供) |

おもてなしのお料理 (画像:大平さん提供) |

「データを駆使していちごを生産」須田 紀之さん(伊達市)(2025年6月)

福島県北部に位置する伊達市梁川地区で、いちごとももを生産している須田 紀之(すだ のりゆき)さんにお話を伺いました。

伊達市では、農作物の栽培に係るデータを集積し活用を図ることで、高品質化、生産性の向上を図るとともに、新規就農等へのハードルを下げ、基幹産業である農業を持続可能な産業にするための実証事業を行っています。須田さんはその趣旨に賛同し、いちご栽培のデータ収集に協力しています。

須田さんは従来から、葉の大きさをノートに記録するほか、環境測定装置を設置し、データを収集し活用してきました。環境測定装置によるデータにより、今までの栽培方法の答え合わせが可能になり収量の増加につながったそうです。特に、蒸散量についてのデータを見て、今まで光合成に必要な水を十分に入れてきたつもりでも、実際には全然足りなかったことに気付いたそうで、現在では大量の水を入れてより良い栽培条件を実現しています。

須田さんは「近い将来、データ駆動型の農業が普及して、育成者や各生産者がお互いのデータを持ち寄り比較・検証することで、より効率的に生産性や品質の向上が実現できるようになることを期待している」とお話くださいました。

|

|

|||

| お話を伺った須田 紀之さん | パソコンでデータを確認する須田さん | |||

|

|

|||

| 環境測定装置 | 施設の全景 |

「伝統ある会津地鶏を皆様にお届けするために」会津養鶏協会会長(有限会社会津地鶏みしまや代表取締役)小平 和広さん(三島町)(2025年5月)

会津地鶏は、平家の落人が愛玩用として会津地方に持ち込んだ会津地鶏の原種「純系会津地鶏」が始まりといわれており、その美しい尾羽は1570年代に伝承の郷土芸能「会津彼岸獅子」の獅子頭に使用されています。また、「純系会津地鶏」は、他の品種との交配を避け小集団で維持されたため、会津地方固有の品種となっていましたが、他の鶏に比べて体が小さく産卵性も高くないため、飼養者が減少し絶滅寸前のところまでいきました。

しかし、昭和62年に現在の福島県農業総合センター畜産研究所が、会津地方の農家が飼養する「純系会津地鶏」を譲り受け、原種保護と繁殖に乗り出し、「純系会津地鶏」の肉質と食味を重視しつつ、生産性の向上を踏まえ改良を重ねました。その結果、平成4年から会津地鶏として県内外の高級飲食店などに販売されるようになったとのことです。

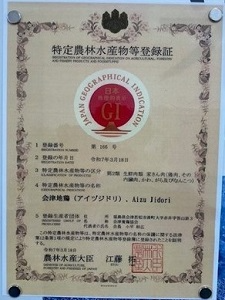

多くの関係者が熱意をもって改良を重ね生まれた地鶏なので、会津養鶏協会会長で有限会社会津地鶏みしまや代表取締役の 小平 和広(こだいら かずひろ)さんたちは、そのブランドを守るため、令和2年度に地理的表示(GI)保護制度への登録申請を行い、令和7年3月に登録されました。「申請から登録までは長い道のりでしたが、美味しい会津地鶏を消費者へ提供できるよう三島町の食鳥処理施設も拡張したので、会津地鶏の更なる発展のため、生産者や流通業者とともに協力し広くアピールしていきたい。」と話されていました。

福島県には「ふくしま三大ブランド鶏」と称し、「会津地鶏」「川俣シャモ」「伊達鶏」があります。また、三島町、川俣町、伊達市でつくる協議会では、毎年、「ふくしま三大鶏フェス」を開催していて、今年は、伊達市で開催する予定です。ぜひ一度、足を運ばれてはいかがでしょうか。

|

|

|

| 会津養鶏協会会長の小平 和広さん |

会津地鶏の雄雌 |

地理的表示(GI)保護制度登録証 |

「最適なほ場で特産品の畑わさびを栽培し続けたい」菅野 泰さん(伊達市)(2025年4月)

福島県北部に位置する伊達市月舘地区では、冷涼で適度な日陰と湿度のある気候を活かし、特産品として畑わさびが栽培されてきました。

今回お話を伺った菅野 泰(かんの ひろし)さんは、父親の代から月舘地区で畑わさびを生産しています。

畑わさびとは、よく私たちが目にする根の部分だけではなく、地上に出ている花や葉、茎部分を食べるわさびのことです。主に月舘地区から出荷されるのは、1年半から3年ほどかけて栽培され、3月の初めごろから1ヶ月ほどの短い期間に収穫される「花わさび」と呼ばれる畑わさびです。

月舘地区では、東日本大震災以前は多くの生産者が畑わさびを栽培していましたが、原発事故の影響で一時出荷停止となりました。

平成30年に一部出荷制限が解除となりましたが、栽培に適した日陰が多く涼しい山際や山林の落ち葉がかかる場所での栽培は、現在も規制されており、高温に弱い畑わさびのために夏をどう乗り切るか、菅野さんを始め生産者の皆さんは、試行錯誤しながら取り組まれています。

菅野さんは「畑わさびは手間が少なく、こんなおじいちゃんでも農業を続けられる。規制が解除されれば、最適なほ場でもっとたくさんの畑わさびを栽培できるので、地域の特産品を絶やさないためにも、まだまだ頑張って次世代に繋げていきたい。」とお話くださいました。

|

|

|||

| お話を伺った菅野 泰さん | 花わさびは花(つぼみ)、葉、茎を食べます | |||

|

|

|||

| 自生していた山の環境に近づけるのが一番と 語る菅野さん |

濃い緑色が鮮やかな畑わさび まだまだ大きくなります |

お問合せ先

福島県拠点地方参事官室

代表:024-534-4141

ダイヤルイン:024-534-4142