大学との連携

中国四国農政局における大学との連携

中国四国農政局では、若い世代の有機農業・農産物への理解促進と人材育成に向けて、大学との連携を図っています。

新着情報

各大学との取組

| 環太平洋大学(岡山県岡山市) |

| 令和7年5月29日 |

| 連携授業(第1回)~なぜ今、有機農業なのか~ |

|

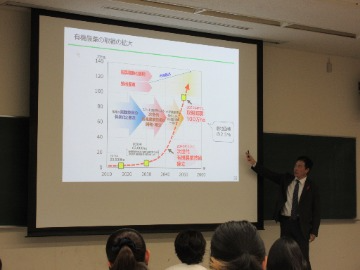

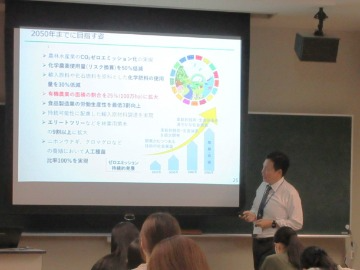

都築消費・安全部長を講師として、

環太平洋大学で公共経営論を学ぶ経済経営学部1年生から4年生までの生徒102名を対象に、

有機農業や有機食品とは何かを知ってもらうことを目的に講義を行いました。

有機食品のサンプル紹介を聞いたり穴埋め問題等を解いたりすることで、

学生らが有機農業や有機食品に興味が持てた授業となりました。

(都築部長による講義の様子) (学生たちに質問する都築部長)

フォトレポート:環太平洋大学との連携授業(第1回)

学生の声:「環境のためにも有機農業が必要であることが分かった。」「有機野菜を食べてみたい。」「有機と慣行栽培に係る経費の差を知りたい。」

|

| 令和7年6月5日 |

| 連携授業(第2回)~有機農家での農業体験~ |

|

総社市の(有)吉備路オーガニックワークの協力のもと、環太平洋大学の学生20名を対象に、

有機にんじんほ場内の除草作業体験を行いました。

また、農薬を使用しないため雑草が発生しやすいという有機農業の特徴についてのお話も聞くなど、

有機農業や有機農産物に興味が持てた授業となりました。

(林代表取締役(左端)によるオリエンテーション) (農業体験に熱心に取り組む学生たち)

フォトレポート:環太平洋大学との連携授業(第2回)

学生の声:「一度始めたら集中して行えて面白かった。」「農業従事者の苦労を実感し、有機農業への関心が高まった。」「暑い日の農作業の大変さが理解できた。農業をしている家族の手伝いを積極的にしていきたい。」

|

| 令和7年6月12日 |

| 連携授業(第3回)~農福連携の取組について~ |

|

合同会社ど根性ファームの山田浩貴業務執行役員を講師に迎え、

環太平洋大学で公共経営論を学ぶ経済経営学部1年生から4年生までの学生94名を対象に、

農福連携事業の取り組みについて講義を行いました。

高齢者や障がい者らの社会参画における農福連携事業の重要性や、障がいのある方が社会で直面する様々な課題について説明があり、

農福連携事業を切り口に、多様な人材が活躍する共生社会について考えを深める授業となりました。

(山田業務執行役員による講義の様子) (農福連携事業について説明する山田氏)

フォトレポート:環太平洋大学との連携授業(第3回)

学生の声:「農福連携は農業と福祉を繋ぐ大切な架け橋だと感じた。」「誰もが自分らしく働ける社会になってほしい。」

|

| 令和7年6月19日 |

| 連携授業(第4回)~農福連携事業者との現場見学~ |

|

前回に引き続き、農福連携事業を展開する合同会社ど根性ファームの山田業務執行役員と

おかやま工房リエゾンのご協力のもと、学生9名が加工場とパン工房を見学しました。

障がいのある方々が社会の一員として活躍できるように

ど根性ファームとして取り組んでいる支援についての説明を受けたり、職業指導員の方の案内で実際の作業を見学したりすることで

農福連携の意義や可能性について深く考える機会となりました。

(山田業務執行役員による説明の様子) (パン工房を見学する学生たち)

フォトレポート:環太平洋大学との連携授業(第4回)

学生の声:「障害のある方について考えるきっかけとなった。」「農福連携事業がもっと増えていくべきだと感じた。」

|

| 令和7年7月3日 |

| 連携授業(第5回)~シンポジウム「食と農について考える」~ |

|

同大学の小川教授をファシリテーターとして、おかやまオーガニック川越氏、

(有)吉備路オーガニックワーク林氏、(同)ど根性ファーム山田氏に、

都築消費・安全部長の4名をパネリストに迎え、経済経営学部の学生67名を対象にシンポジウムを実施しました。

パネリストの方々からは、農業や農林水産省の道を選んだ理由や将来の農業像について自身の経験をもとに様々なお話があり、

農業は楽しく夢の持てる仕事、将来ぜひ農業を選択してほしいという思いが学生に伝わった時間となりました。

(シンポジウムの様子) (農業者の方々が和やかに対談されている様子)

フォトレポート:環太平洋大学との連携授業(第5回)

学生の声:「農業に将来性を感じた!」「地域の人たちと繋がりながら楽しく農業をしたい!」

|

| 令和7年7月17日 |

| 連携授業(第6回)~ワークショップ「野菜について学び、日々の食事で摂取量を増やそう!」~ |

|

学生90名を対象に、農政局職員によるワークショップを開催しました。

授業の前半では、これまでの連携授業の振り返りや、一日に必要な野菜の摂取量について紹介し、

後半では、学生たちに野菜摂取レベルを推定する機械『ベジチェック』を体験してもらいました。

最後に、野菜の保存方法や調理方法など、日常生活で役立つ豆知識をクイズ形式で紹介するなど

学生たちにとって、楽しみながら自身の食生活を見直す機会となりました。

(クイズに参加する学生たち) (ベジチェック体験の様子)

フォトレポート:環太平洋大学との連携授業(第6回)

学生の声:「野菜のことをたくさん知れて楽しかった」「今後は意識して野菜を摂取するようにしたい」

|

| 岡山県立大学(岡山県総社市) |

| 令和7年5月1日 |

| 野菜の苗植えと収穫体験 |

|

岡山県立大学子ども学科の学生28人が主体となり、白鳩保育園年長児21人と一緒に、

ミニトマト・ナス・ピーマンの苗植え、玉ねぎの収穫体験を行いました。

また、ほ場で育てているイチゴを観察することで、普段食べているイチゴの生育を知る機会にもなりました。

(苗植え体験の様子) (収穫体験の様子)

フォトレポート:岡山県立大学で「野菜の苗植えと収穫体験」の実習が実施されました

園児の声:「楽しかった!」「大きい玉ねぎが抜けたよ」「じょうずにできた」

|

| 令和7年6月26日 |

| 野菜の収穫体験 |

|

岡山県立大学子ども学科の学生28人と白鳩保育園年長児23人がペアになって

5月1日に苗植えをしたミニトマト・ナス・ピーマンの収穫体験を行いました。

園児たちは前回よりも大きく成長した野菜の色や大きさを観察しながら野菜を収穫していました。

前回の苗植えから収穫までを体験することで、農作物の成長を実感する貴重な時間となりました。

(収穫体験の様子) (赤いトマト、どこだろう)

フォトレポート:岡山県立大学で「野菜の収穫体験」の実習が実施されました

園児の声:「大きいのが取れた!」「満足した!」

|

| 令和7年9月18日 |

| 連携講義 ~食料・農業・農村をめぐる課題と施策~ |

|

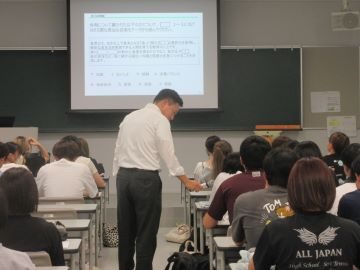

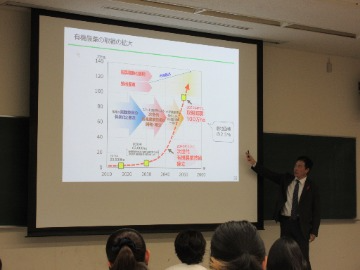

岡山県立大学で開講された「フードビジネス学」において

猪上次長が栄養学科の学生を対象に講義を行いました。

農業従事者の減少・高齢化等の農業の課題や、

スマート農業の推進、みどりの食料システム戦略等の農林水産省の施策について

広く興味を持ってもらえる良い機会となりました。

(猪上次長による講義の様子) (受講生の様子)

フォトレポート:岡山県立大学との連携講義

受講生の声:「農林水産省のYouTubeがあることを初めて知ったので、ぜひ見てみたい」

「ロボットなどの先端技術を用いた農業は素晴らしいと思う一方、課題もあるため今後の発展に期待したい」

「農業は衰退しているイメージがあったが、輸出額が増加してきていることを知り、多くの人の努力が感じられて感動した」

|

令和7年10月23日  |

| 連携講義~我が国の食料・農業の課題~ |

|

都築消費・安全部長が岡山県立大学子ども学科の

学生を対象に講義を行いました。

動画視聴や解説を通して持続可能な食料生産と

消費者の選択の重要性を呼びかけるとともに、

「保育という食育の最前線で、子どもたちにわかりやすい言葉で、

農業や食について伝えていってほしい。」とエールを送りました。

(都築部長がみどり戦略について説明) (熱心に学ぶ学生)

フォトレポート:岡山県立大学との連携講義

受講生の声:「農薬が身体に悪いから有機農業を進めていると思っていたが、環境に配慮しているからと分かり、有機食材に対する意識が変わった」

「食は、私たち消費者側が変えていくものであると聞き、意識が高まった」「次世代を創る子どもたちに繋げていきたい」

|

| 四国大学(徳島県徳島市) |

| 令和7年7月14日 |

| 連携授業~なぜ今、食育なのか~ |

|

都築消費・安全部長を講師として、生活科学部健康栄養学科の1年生50名を対象に

「なぜ今、食育なのか」と題し、講義を実施しました。

食育基本法の概要や食育を行うメリットについてデータを基に説明したほか

みどりの食料システム戦略や有機農業についても解説を行いました。

将来、管理栄養士を目指す学生に食育の大切さや有機農業について

考えてもらう良い機会となりました。

(講義の様子) (学生に質問する様子)

フォトレポート:四国大学との連携授業

学生の声:「食育は大人になっても大切であることがわかった。実際に管理栄養士として働く際に大人に対しても食育を大事にしていきたい」

「農林漁業体験のメリットに興味を持った。実際に体験してそのメリットを実感したい」

「有機JASマークの存在を初めて知った。これからは注目して買い物してみたい」

|

| 鳴門教育大学(徳島県鳴門市) |

| 令和7年9月4日 |

| 鳴門教育大学・高知大学・香川大学連携講義(WEB講義) |

|

四国連携教職課程で開講されている「持続可能な生活づくり」の授業として、

3大学の教育学部の学生15名を対象にWEB講義を行いました。講義は3部構成で

食料・農業・農村基本法改正法のほか、食育や食品アクセスについて説明を行い、

これから食の未来を担っていく学生に理解を深めてもらう良い機会となりました。

(大森管理官によるWEB講義の様子) (学生との意見交換の様子)

フォトレポート:鳴門教育大学との連携授業

学生の声:「普段の生活が地球規模の課題とつながっているのだと感じた」

「食の背景や社会的課題を理解させることがこれからの食育には欠かせないと考える」

「フードバンクのような活動について、その運営の仕組みをもっと詳しく知りたい」

|

| くらしき作陽大学(岡山県倉敷市) |

令和7年10月31日 |

| 連携講義 |

|

都築消費・安全部長を講師として、食文化学部の学生等32名を対象に講義を行いました。

講義では、食生活の変化や食料自給率の推移について説明した後、

みどりの食料システム戦略や有機農業について解説を行いました。

また、統計でみる食中毒の届出状況について説明を行い、食中毒予防の大切さを伝えました。

(都築消費・安全部長による講義の様子) (受講生の様子)

フォトレポート:くらしき作陽大学との連携授業

学生の声:「有機JASマークを時々スーパーで見たことはあったが、何か知らなくて手に取ったことがなかった。今回をきっかけに買ってみようと思った」

「食中毒は実際に届け出をされている数よりもかなり多く、食に関わる私たちは特に気をつけて今まで以上に厳しく考えていきたい」

|

今までの取組

お問合せ先

消費・安全部 消費生活課

ダイヤルイン:086-224-9428