フォトレポートギャラリー

第7回 大泉町農業情報交換会

日時:2024年12月16日 場所:群馬県立大泉高等学校(大泉町)

大泉高校各学科の紹介 茂林寺キクラゲ 温室のシクラメン

ホエイを活用したレシピ開発の発表 万次郎かぼちゃと裏ごししたかぼちゃを餡として使用したどらやき

12月16日、群馬県立大泉高等学校を会場に「第7回 大泉町農業情報交換会」が開催されました。

大泉、千代田、邑楽の3町長を含む地元の農業関係者に対し、大泉高校の生徒たちが日ごろの学習成果を発表するとともに、農業振興に向けた情報交換が行われました。

茂林寺沼の環境整備と里沼の理解を広げる活動として行うヨシストローの作成時に発生するヨシくずを菌床に使用した茂林寺キクラゲの栽培(グリーンサイエンス科)、乳製品製造時に発生するが廃棄されてしまうホエイを活用し、大泉らしさを加えたレシピ開発や耕作放棄地対策として栽培している万次郎かぼちゃの活用(食品科学科)など、地域の課題について真摯に取り組む生徒たちの姿に、関係者からは共感と応援の声が上がっていました。

高崎健康福祉大学への出前授業及びグループ討議

日時:2024年11月28日 場所:高崎健康福祉大学(高崎市)

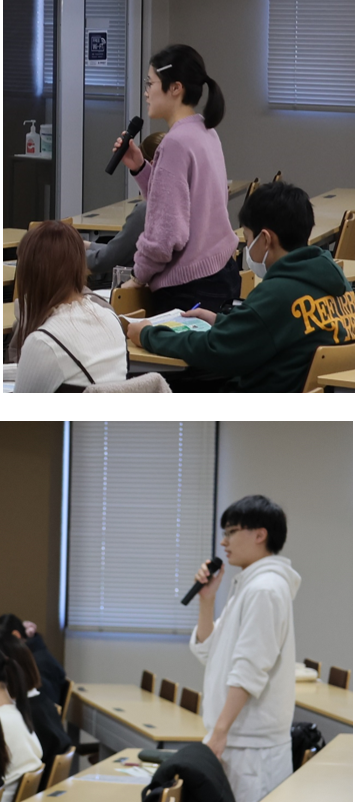

講義をする滝沢推進官 質問をする学生 グループ討議の様子 討議結果発表

高崎健康福祉大学の農学部セミナーにおいて、「未来の子どもたちに食と環境をつなぐため私たちに何ができるのか」をテーマに、関東農政局の滝沢持続的食料システム推進官が、みどりの食料システム戦略の概要と環境負荷低減の取組状況等について講義を行いました。学生からは、みどり認定のメリットや地産地消の取組みについて質問がありました。

また、講義終了後に行われたグループ討議では、学生たちを3グループに分け、関東農政局若手職員の食ミラプロジェクトメンバーがファシリテーターとして加わり、講義内容を踏まえて事前に用意された6テーマの中から興味のあるテーマを学生が選び、みどり戦略に係る周知方法等について活発な討議が交わされました。グループ発表では学生ならではの観点から、有機農産物の周知方法など説得力のある意見が多数出され、大変参考になりました。

最後に同席した齋藤准教授から「講義やグループ討議で学んだことを他人事とせず、自分事として考え、学びを深めてほしい。」とのコメントがありました。

(有)さかもと園芸との意見交換

日時:2024年11月15日 場所:(有)さかもと園芸(桐生市)

意見交換の様子 坂本御夫妻 葉組み作業

(有)さかもと園芸にて坂本佳子氏と意見交換会を実施しました。

シクラメン及びアジサイの生産・品種開発に取り組んでいる(有)さかもと園芸代表の坂本佳子氏は、従業員の7割を超える女性が働きやすい環境整備に取り組んでいることが評価され、令和4年度農山漁村女性活躍表彰の女性活躍経営体部門で農林水産大臣賞を受賞されています。

今回は入省1年目の若手職員の「現場と農政を結ぶ業務」体験研修も兼ねて、優良事例として(有)さかもと園芸での取組内容や地域の女性が働き続けるための課題について意見交換を行いました。

シクラメンの栽培では、花やつぼみが付いた茎(花梗)を中央に寄せるとともに、重なり合う葉がきれいに見えるように組み合わせる「葉組み」という作業のように熟練の技が必要です。このため、熟練の技を持つ従業員に長く働き続けてもらうことが重要となっています。

(有)さかもと園芸では、ワークライフバランスを重視した勤務体制の構築ときめ細やかなコミュニケーションによる楽しい職場づくりにより、長く働き続けられる環境を整えていらっしゃることが分かりました。

また、桐生市黒保根町は花き栽培に適した地域であるものの、そもそも地域に住む人が少なくなっているため、このように働きやすい環境が整っていても人材の確保が難しいとおっしゃっていました。

令和6年度報道関係者向け現地調査

日時:2024年11月12日

調査先等:群馬大学(前橋市)、昭和村こんにゃくいもほ場、雪国アグリ株式会社(沼田市)

群馬大学での説明の様子 県内での消費拡大について話す澤浦氏 雪国アグリ株式会社での質疑応答の様子

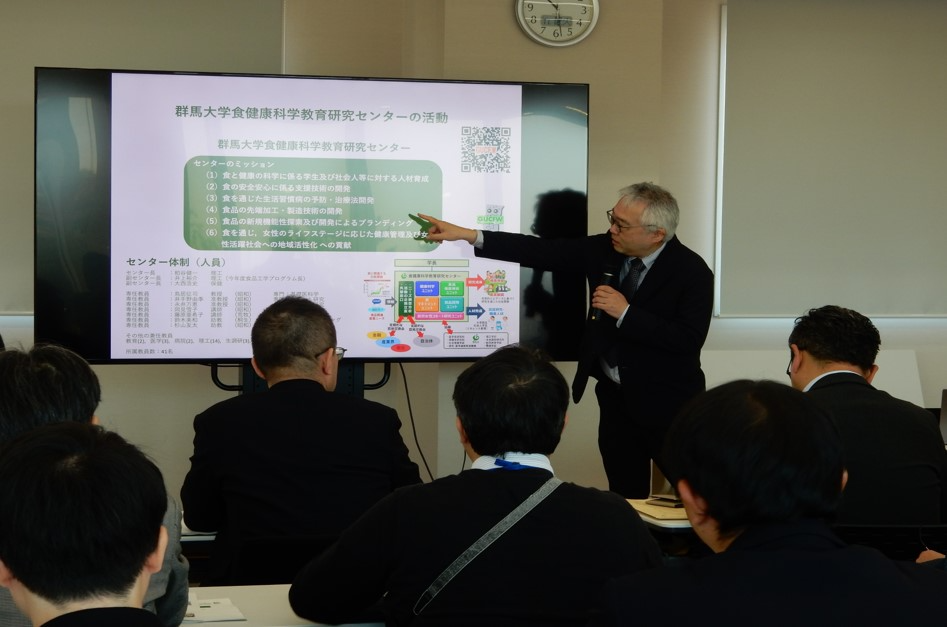

報道関係者と、精力的に現状改善に取り組む農業者や先進的な取組に挑戦する事業者等を巡る「令和6年度報道関係者向け現地調査」を実施しました。今回は「それでも、コンニャクをあきらめない」をテーマとして、群馬大学食健康科学教育研究センター、昭和村こんにゃくいもほ場(こんにゃくいも農家・澤浦太一氏)、雪国アグリ株式会社の3か所を訪れました。

群馬大学食健康科学教育研究センターでは、地域と連携し取り組んでいる同センターの概要、また、鳥居教授・村上教授・向井教授の3名からそれぞれこんにゃくの健康増進効果に関する研究について説明を行っていただき、その後は積極的な質疑応答が交わされました。

こんにゃくいも農家の澤浦氏からは、農家が置かれている現状やこんにゃくの消費拡大に向けた農家の取組、こんにゃくいも生産に対しての思いをお話しいただきました。

雪国アグリ株式会社では、こんにゃく製品の開発とともに研究も行っており、こんにゃくいも由来成分の素材を用いた新商品開発の紹介などこんにゃくの未来につながる取組、今後の展望も見据えたお話をいただきました。

群馬県のこんにゃくいもの生産量は全国の収穫量の9割以上を占めていますが、近年は需要量の減少に伴い精粉(こんにゃく粉)の在庫量が増加傾向にあり、生いも価格は急落しています。こんにゃくいもの現状の改善に取り組む方々と、群馬県内報道関係者の方々の交流の場を設けることで、こんにゃくいもの魅力の理解促進やこんにゃく製品の消費拡大につながる現地調査となりました。

関連Webページ:群馬大学食健康科学教育研究センター 雪国アグリ株式会社

「ぐんま野菜かるた」を作成した高校生との意見交換

日時:2024年9月9日 場所:ぐんま国際アカデミー中高等部 内ケ島キャンパス(太田市)

ニッポンフードシフトについて群馬県拠点職員から説明 CFの達成に向けPRする角田さん(道の駅おおた=本人提供)

関東農政局群馬県拠点は、「ぐんま野菜かるた」を作成した、ぐんま国際アカデミー 中高等部 角田真優さん(高等部2年生)と意見交換を行うとともに、Z世代をターゲットにして食と環境を支える農林水産業・農山漁村への国民の理解醸成を図る取組である「ニッポンフードシフト」について説明しました。

「ぐんま野菜かるた」は、角田さんが中等部3年生の探究活動の授業において、「伝統野菜」が衰退している現状を知り、野菜の魅力を多くの人に伝えたいとの思いから、老若男女問わず楽しめる「かるた」にしたら良いのではないかと考え、同級生と協力して作成したものです。読み札は「たくあんに 適した細長 時沢だいこん」「幻(まぼろし)の 黄色いりんご ぐんま名月」など「五・七・五」で表現し、裏面には栄養価や保存方法、歴史など野菜に関する「まめ知識」を記載するなど工夫されています。

角田さんは、考案した「ぐんま野菜かるた」を群馬県内の全小学校へ配布したいとクラウドファンディングを開始し、6月中旬に太田市で開催された「麦とろフェスティバル」において自身が設けたブースで積極的にPRを行うなど、コツコツと活動した結果、目標額を達成することができ、現在配布に向けて準備中とのことです。

角田さんは「地域の生産者から感謝の言葉をいただいたり、子供たちがかるたで遊ぶことで野菜に関心を持ってくれた様子をみて、地域コミュニティの力になれたと感じている。また、デジタル技術に関心があるものの、共同作業など地域コミュニティが重要な役割を果たしている伝統的な農業に対し、テック(先進的技術)がどこまで入り込んでよいのかわからないため、地域農業と先進的技術との関連性などについて勉強したい。」と今後の抱負を含めて話してくれました。

出前授業「農産物・食品の輸出について」

日時:2024年7月25日、場所:高崎健康福祉大学(高崎市)

説明する神田地方参事官 熱心に講義を聴く学生

関東農政局群馬県拠点では出前授業の一環として、高崎健康福祉大学の農学部セミナーにおいて、関東農政局経営・事業支援部の神田地方参事官が講師となり「農産物・食品の輸出について」をテーマに講義を行いました。高崎健康福祉大学への出前授業は昨年に引き続き2回目となり、当日は23名が参加しました。学生の皆さんは、モニターに映し出された資料を見ながら講師の説明に真剣に耳を傾けていました。

講義「スマート農業をめぐる情勢」

日時:2024年7月2日、場所:群馬県立農林大学校(高崎市)

![]()

![]()

群馬県立農林大学校において、新技術、スマート農業をテーマとした講義依頼を受けた生産部生産技術環境課の鈴木課長が講師となり「スマート農業をめぐる情勢」をテーマに講義を行いました。

講義内容は、「スマート農業技術の活用例や研究開発の例」や「スマート農業による環境負荷の低減」、「スマート農業の効果」「スマート農業の推進上の課題」等と多岐にわたり盛りだくさんの内容でした。

受講した学生は全員新1年生で、農業経営学科(野菜コース、花き・果樹コース、酪農肉牛コース、社会人コース)と農林業ビジネス学科(農と食のビジネスコース)の50名が出席し、通常の授業では聞くことができない内容であることもあり、皆さん真剣な眼差しでスライドと手元の資料を見ながらメモを取るなどして受講されました。

質疑応答では、スマート農業に係る質問がいくつか出され、講師である鈴木課長が応答を行いました。

講義後は社会人コース有機農業専攻の学生が実習を行う、有機農場を見学しました。有機JAS認証を取得した農場を5区画に分けて、ハウス内でトマトとマリーゴールドの混植栽培によるアブラムシ対策や、露地栽培では、キュウリと長ネギのコンパニオンプランツなどの栽培、このほかジャガイモ、トウモロコシ、小玉スイカなどが栽培比較実験として管理されていました。

また、有機農業の肥料として、ぼかし堆肥を安価な方法で作成するなど、学生が講義で学んだ知識を活かす場として活用していました。

「関東農政局採用説明会」

日時:2024年6月6日、場所:高崎健康福祉大学(高崎市)

![]()

高崎健康福祉大学において農学部の学生を対象とした関東農政局採用説明会を行いました。

総務部総務課の柴課長補佐が「農林水産省で働くとは」と題して、「農林水産省のミッション」、「農林水産業の課題・政策」、「職場環境」について資料に沿って説明した後、総務部総務課と群馬県拠点の若手職員3名が農林水産省を志望した動機や現在の仕事内容について説明を行いました。

当日は71名が参加し、学生の皆さんは説明に真剣に耳を傾けメモを取っていました。特に、若手職員からの説明は、学生の皆さんと年齢が近いこともあり、農林水産省のイメージを掴むのに役立ったと思います。

質疑応答では、みどりの食料システム戦略に係る質問が出され、柴課長補佐が応答を行いました。

今回の採用説明会を通じて多くの学生の皆さんに農林水産省の業務に関心を持ってもらい、農林水産省を志望してもらえたらと思っています。

「地域計画策定に向けた市町村担当者説明会」

日時:2024年5月29日、場所:前橋合同庁舎 大会議室(前橋市)

地域計画策定までにやることについて群馬県担当者から説明 他の市町村の取組事例を熱心に聞く市町村担当者

前橋合同庁舎 大会議室において、県内市町村及び農業事務所の地域計画担当者を対象として「地域計画策定に向けた市町村担当者説明会」が開催されました。

はじめに、群馬県農政部農業構造政策課経営基盤係長より「群馬県地域計画策定アクションマニュアル」に基づいて、地域計画の策定までの作業内容やスケジュール(目安)、地域計画案のとりまとめ方などについて説明がありました。

続いて、先行する市町村の取組事例として「高崎市」及び「太田市」の取組事例について両市の地域計画担当者より発表がありました。

高崎市からは、複数の地域で耕作している担い手が多いことについては策定エリアを広げることで対応していることや座談会の開催についてはJAの広報紙を活用していることなどが紹介されました。

太田市からは、計画策定に向けモデル地区を設けて協議の場を開催したところ、補助金への要望などに偏る傾向がみられたことから「農地の将来像を描くための情報提供を地道に行うことが必要」と感じ、丁寧な情報提供に努めていると発表されていました。

各市町村担当者からは、策定後の地域計画の見直しについての留意点や地域外からの耕作者に対し協議の場への案内はどのようにしているかなど、積極的に質問があり、群馬県や両市の職員が回答されていました。

当拠点からは、地域計画は一度策定すれば終わりではなく、地域の実態に応じて随時更新していくものであるため、可能な範囲で地域での話し合いを進めていただき、今年度末には一定の計画が策定されるよう取組を進めていただきたい旨、お願いをしました。

群馬県内では35市町村261地区での地域計画策定に向け、市町村担当者をはじめ関係機関が連携して取組を進めています。お住いの地域の農業の将来像について自分事として捉え、関心を深めていただけると幸いです。

株式会社ジャングルデリバリーとの意見交換

日時:2024年4月16日、場所:株式会社ジャングルデリバリー(群馬県館林市)

オリーブ農場視察の様子 オリーブオイル搾油機視察の様子

館林市で有機農業でオリーブ栽培に取り組む株式会社ジャングルデリバリー様と意見交換を行いました。

株式会社ジャングルデリバリー様は、近年、全国で問題になっている耕作放棄地を活用し、実はオイル・漬物・サプリメント・化粧品、葉はお茶・飲料、木は観賞用・街路樹、実の搾りカスは飼料となる、オリーブの栽培に有機農法で取り組んでいます。また、冬は剪定した枝を提携している施設に持ち込み、葉もぎ作業を行ってもらう等の農福連携に取り組み、地域連携にも力を入れています。

農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」を策定し環境負荷低減を図る取組を支援しており、株式会社ジャングルデリバリー様が取り組む有機農業について、栽培・加工、販売に関する状況を紹介していただきながら意見交換を行いました。

意見交換では、館林市以外の市町村でのオリーブの植樹、栽培の様子や、将来展望、オリーブの可能性について御意見をいただきました。

また、農林水産省として、「みどり認定」の認定制度や「みどりの食料システム戦略推進交付金」の各種事業について説明を行いました。

群馬県拠点では、今後も有機農業に取り組む皆様の御意見・御要望を参考に、支援してまいりたいと思います。

株式会社ジャングルデリバリーホームページ:株式会社ジャングルデリバリー

講義「有機農業の拡大に向けて」

日時:2024年4月16日、場所:群馬県立農林大学校(高崎市)

講義をする鈴木生産技術環境課長 真剣な眼差しで講義を受ける生徒

群馬県立農林大学校において、「循環型農業論」の講義の一環として、昨年度に引き続き有機農業の現状について講義依頼を受け、生産部生産技術環境課の鈴木課長が講師となり「有機農業の拡大に向けて」をテーマに講義を行いました。

農林大学校は、有機農業を核とした持続可能な農業の実践を目指し、循環型農業の講義に力を入れており、令和6年度から社会人コースに「有機農業専攻」を開設しています。

講義内容は主に3つの内容で構成され、

「食料・農林水産業を取り巻く状況」では、みどりの食料システム戦略の概要や食料・農業・農村基本法の見直しについて、

「有機農産物って何?」では、消費者の立場に立ったQ&A方式の非常に分かりやすい講義と資料、

「有機農業をめぐる事情」では、有機農業・有機農産物の定義や有機農業に取り組む生産者の状況、交付金等の事例についてでした。

生徒は全員新1年生で、農業経営学科(野菜コース、花き・果樹コース、酪農肉牛コース、社会人コース)と農林業ビジネス学科(農と食のビジネスコース)の50名が出席し、皆さん真剣な眼差しでスライドと手元の資料を見ながらメモを取るなどして受講されました。

質疑応答では、有機農業に係る質問がいくつか出され、講師である鈴木課長が応答を行いました。

ぐんまLFP第3回戦略会議

日時:2024年3月15日、場所:群馬県庁32階NETSUGENセミナースペース(前橋市)

第3回戦略会議の様子 小麦プロジェクトkonamon Lab LFPAP駅弁プロジェクト

代表者の皆様 代表者の皆様

群馬県庁にて、ぐんまローカルフードプロジェクト(LFP)事業における第3回戦略会議が行われました。

LFPとは、地域の農林水産物を有効活用するため、各都道府県が、地域の食品産業を中心とした多様な経営資源を結集するための“プラットフォーム”を設置して、地域の社会課題解決と経済性が両立する新たなビジネスを持続的に創出する場の構築を推進する農林水産省の事業です。

群馬県でも、“ぐんまLFP”と銘打ち、昨年7月から開かれたプラットフォームで様々な業種の皆様が、意見や自社商品を持ち寄り、新たなビジネス作りに挑戦しました。今回は、当拠点もオブザーバーとして、プラットフォームの設立当初から参加しているため、お邪魔させていただきました。

第3回戦略会議では、今年度事業の総括として、プラットフォーム内で立ち上がった3つのビジネスプロジェクトのうち、藤岡市の有機小麦粉のビジネス活用を模索した「小麦プロジェクト konamon Lab.」と、豚肉をベースに地域食産品をふんだんに活用した駅弁の販売を目指す「LFPAP駅弁プロジェクト 」から、それぞれ商品開発やマーケティングに関する成果報告が行われました。

また、来年度にプラットフォーム内で開かれる予定の2つのプロジェクトの発表や、プラットフォームに参加予定の事業者からの自社製品のプレゼンテーションなども行われ、今年度の参加者の皆様のこれまでの努力の成果と、来年度のプラットフォームの皆様の意気込みが伝わる会議となりました。

群馬県では、引き続きプラットフォームを運営し、地域課題解決のための新たなビジネスづくりに取り組みたい事業者を募集するとのことです。

農林水産省LFP事業についてはこちら。

群馬県ぐんまLFP事業についてはこちら。

日本政策金融公庫との意見交換会

日時:2024年3月8日、場所:関東農政局群馬県拠点(前橋市)

意見交換の様子 日本政策金融公庫 前橋支店の皆様

当拠点に日本政策金融公庫前橋支店の皆様をお招きし、意見交換会を実施しました。

この意見交換会は毎年定例的に行われているもので、農政と金融の分野における連携の強化を図るため、毎年お互いにテーマを決めて情報交換を行い、その後群馬県における農業の現状について意見交換を行うという内容です。

今年度は、当拠点からは「食料・農業・農村基本法の改正と、それにまつわる群馬県の農業・食料産業実態」をテーマに、食料・農業・農村基本法の改正に係る経緯・趣旨や、改正内容のうち「環境と調和のとれた食料システムの確立」にまつわる県内の農業者、食品事業者等の皆様の取組実態について情報提供を行いました。

また、日本政策金融公庫前橋支店様からは、令和5年度の融資実績、輸出に関するアンケート調査の結果、事業者間マッチング事業の一環としての畜産・耕種業者間のマッチングと意見交換会のコーディネートに関する情報提供をいただきました。

その後の意見交換では、主に食料・農業・農村基本法の改正における価格形成の取組の現状や、県内での有機農産物の生産と販売に関する実態と今後の展望について、活発な意見交換が行われました。

当拠点では、農業者や食品事業者だけでなく、幅広い関連事業者との意見交換を通じ、農業の発展の支援に努めたいと考えています。

総合化事業計画認定事業者「合同会社あめつちのうた」加工工場完成

日時:2024年2月28日、場所:こんにゃく芋加工工場(嬬恋村)

総合化事業計画認定事業者である「合同会社あめつちのうた」のこんにゃく芋加工工場が完成したことから、群馬県農山漁村発イノベーション担当と合同で状況確認を実施しました。

あめつちのうたでは、自社の有機JAS認証こんにゃく芋の収量を向上させるとともに、自社生産したこんにゃく芋を使い、生産から加工まで一貫した工程管理により、一般の製粉方法では廃棄されしまう外皮部分を含め、こんにゃく芋を100%使用した独自製法による、環境にも配慮した高品質で付加価値のあるこんにゃく粉及び生芋加工品の開発に取り組んでいます。

今回、消費者、メーカー等のニーズに答えるとともに、自社経営の安定化と事業の拡大を図るため、有機JAS認証こんにゃく芋の価値を活かす独自の製法によりこんにゃく粉及び加工品を製造する専用の加工工場を建設することとしました。

代表者の樋口様からは、「皆様のご協力により、立派な加工工場が完成しました。今後本加工工場を活用し、ニーズにあった商品開発やECサイトを充実させて弊社の知名度を上げていきたい。」といったお声をいただきました。

「合同会社あめつちのうた」HPリンクあめつちのうた

「カリカリ梅の日」お披露目式&梅の記念植樹

日時:2024年2月28日、場所:前橋公園(前橋市)

前橋公園で、ぐんまの梅を応援する会「うめのわ」主催の「カリカリ梅の日」お披露目式と、制定を記念した梅の木の植樹式が開催されました。11月10日「カリカリ梅の日」は、日本記念日協会の認定に基づく新たな記念日です。カリカリ梅の特徴である「カリカリッ」という歯ごたえを表現する「いい(11)音=おと(10)」の語呂合わせから、11月10日に決定されたそうです。また、11月はカリカリ梅が初めて販売された月、「うめのわ」を構成する加工事業者5社が初めて一堂に会した月でもあります。

カリカリ梅の発祥の地でもある群馬県では、梅は全国2位の生産量を誇ります。その一方で、生産地では和歌山の紀州南高梅ほどの知名度やブランド力がなく、付加価値がないことが問題視されています。その状況を打破するべく、群馬県産の梅をPRするとともに、産地の未来について本気で考えるために、群馬県内の梅加工業者5社が一丸となって結成されたのが、群馬県産梅の加工事業者団体「うめのわ」であり、今回はその活動の一環として「カリカリ梅の日」制定を進めてきたところです。

箕郷、榛名、秋間の「群馬三大梅林」を始め、梅とその加工品は群馬県を代表する重要な産品です。事業者団体「うめのわ」に所属する一部の梅加工業者様とは、群馬県の梅の生産・消費事情について、当拠点とも意見交換を実施していることから、今回は群馬県産梅のPRに少しでもご協力させていただくため、お伺いさせていただきました。

お披露目式で代表挨拶を務めた村岡食品工業株式会社 村岡 優年 様からは「これからも私たちは産地と連携して群馬の梅をPRしていけるよう頑張りますので、国を始め各機関からも今以上に群馬の梅のPRに関する支援をよろしくお願いいたします。」といったお話をいただきました。

群馬県産梅の加工事業者団体「うめのわ」についてはこちら

「群馬のオーガニックマルシェ」の開催

日時:2024年2月16日、場所:JR高崎駅中央改札前イベントスペース(高崎市)

「群馬のオーガニックマルシェ」は、群馬県の主催で、化学肥料や化学合成農薬を使わず環境に優しい農法で作られた「有機農産物」の魅力を伝え、消費者の皆様の理解促進を図るために開催されたものです。群馬県内でも特に多くの人が訪れる場所である高崎駅構内で、県内の有機農産物や加工品が集合し、生産者と直接顔を合わせて買い物ができる、大変珍しいイベントとなっています。

農林水産省では「みどりの食料システム戦略」に基づき、持続的な食料の安定供給を確立すべく調達・生産・加工・流通・消費の全てのシーンで持続的な食料産業の実現を支援しており、「有機農産物の消費拡大」も戦略の重要な取組の一つです。今回は、有機農産物の消費の現場を知るべく、マルシェの現場にお伺いさせていただきました。

農産物を出品された生産者の方からは、「有機野菜を販売し消費者にアピールする場がまだまだ少ないため、こういった場があると助かる」といったお声をいただきました。販売ブースは、駅構内を通りがかった方や有機農産物にご関心のある方々で、来場者が途切れることなく賑わっていました。

また、購入後は県によるアンケートに答えていただいていました。参加された一部の方は、関東農政局のみどりの食料システム戦略ホームページで、生産現場での取組事例紹介として掲載をさせていただいております。

(掲載記事はこちら)

県庁掲載記事、出品者一覧はこちら