農業と水産業の連携による取組「もりやまびわこパール野菜」

ディスカバー農山漁村の宝アワードに選定

滋賀県守山市|もりやま食のまちづくりプロジェクト

琵琶湖で養殖される「淡水真珠」の貝殻を焼却したパール灰を畑に散布し生産された野菜を「もりやまびわこパール野菜」(以下「パール野菜」という。)としてブランド化に成功した農業と水産業の連携の取組が、地域資源を活用し地域の活性化や所得向上に取り組む優良事例として、農林水産省及び内閣官房が実施する「第11回ディスカバー農山漁村(むら)の宝アワード」(コミュニティ・地産地消部門)に選定されました。 取組を主導した産学官の連携組織である「もりやま食のまちづくりプロジェクト」は、守山市で農水産物の生産から消費に至るまで「食と農水」をテーマとして、地産地消、食育、健康、6次産業化の各分野における取組を効果的に結び付け、新たな事業展開をすることにより、地域活性化を図ることを目的として活動している団体です。

|

|

|

|

|

個性豊かな「びわ湖パール」 琵琶湖で養殖される淡水真珠の母貝には、琵琶湖固有種の「イケチョウガイ」が使用されます。無核で養殖するため、色や形、大きさなど様々で個性豊かな真珠ができ、一つ一つ違う魅力を楽しむことができます。 |

|

|

種類も豊富なパール野菜

|

パール野菜 ブロッコリー収穫体験* また、立命館大学食マネジメント学部とコープしがで「パール野菜の総菜メニュー開発」を行い、商品化することでブランド化の周知と消費拡大を図る取組もされています。 |

パール野菜で地産地消を推進 |

|

|

農家の琵琶湖漁業への理解深まる

|

|

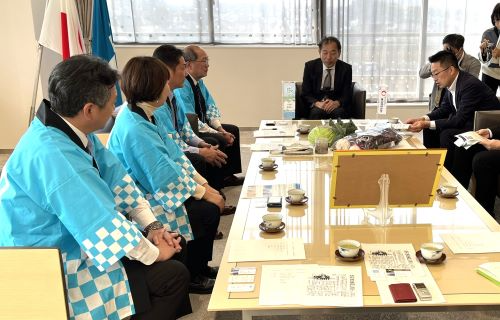

1月24日当プロジェクトと意見交換を実施し、同日開催された守山市長への選定証受賞報告会にも出席させていただきました。

|

|

*写真提供:もりやま食のまちづくりプロジェクト

お問合せ先

滋賀県拠点 地方参事官室TEL:077-522-4261