ニホンミツバチで梅産地を守る(みなべ町)

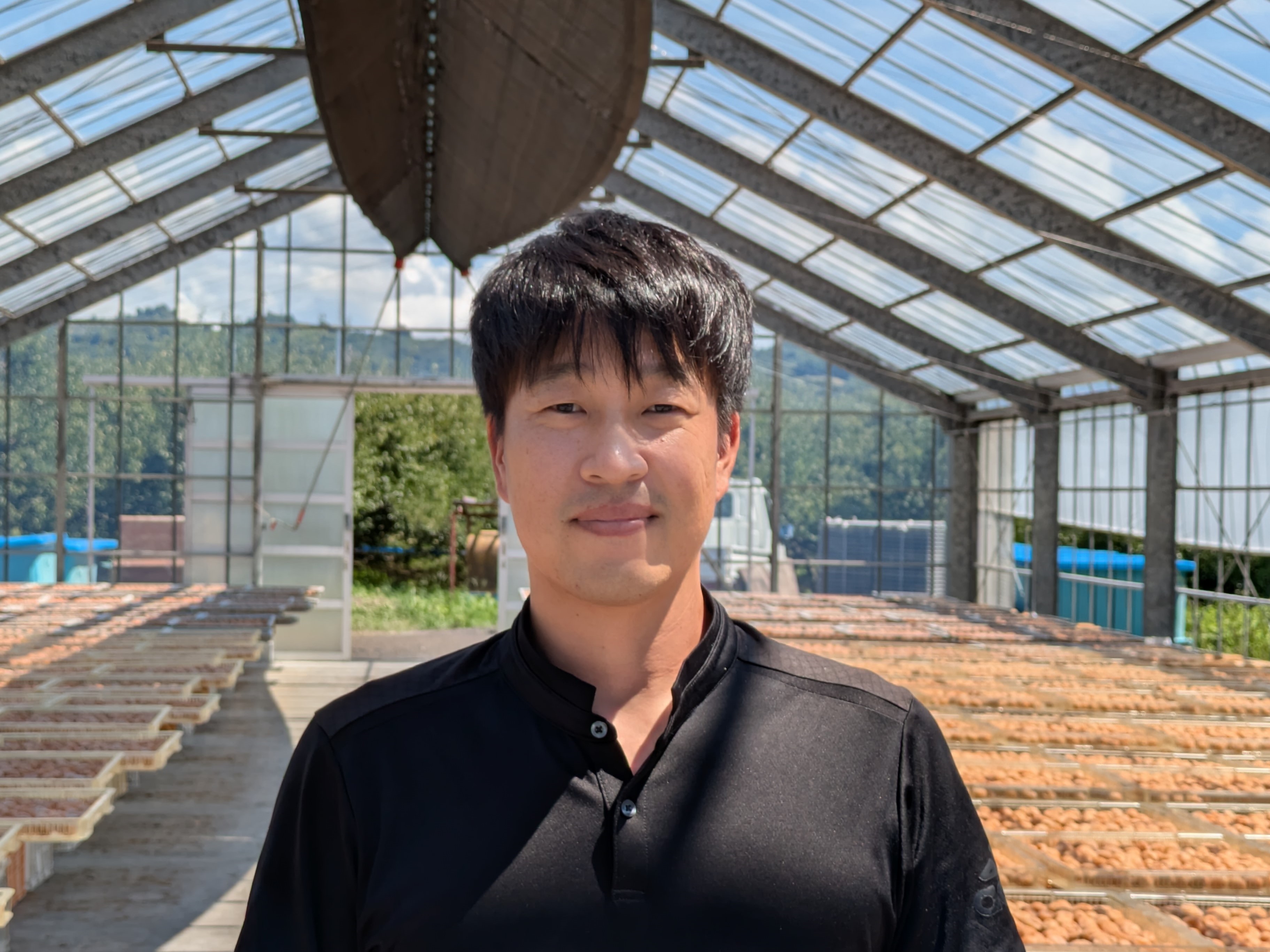

みなべ町の若手農家で構成される4Hクラブ・みなべ梅郷クラブで、ニホンミツバチの保全活動に取り組んできた梅農家の中井貴章さんにお話を伺いました。

(写真は、中井さんから提供していただきました。)

〇就農のきっかけ

梅農家の長男として小さい頃から梅の収穫作業を手伝ってきました。高校卒業後にみなべ町立うめ21研究センターで、栽培管理技術等に関する研修を受講して技術力を向上した上で、家業の梅農家を継ぎました。

今年で就農してから15年になるそうです。

中井 貴章さん

〇二ホンミツバチの保全に向けた取組

梅の花と二ホンミツバチ

主力品種である南高梅の受粉には別の品種の花粉が必要であることから、花粉を運ぶミツバチは南高梅の結実に欠かせない存在です。

また、南高梅の開花は気温の低い2月頃であるため、外来種のセイヨウミツバチに比べ低温でも訪花活動が活発な在来種のニホンミツバチは大切な昆虫です。

しかしながら、令和元年頃から巣箱から次々と姿を消し、飼育群数が激減していることがわかりました。

開花期に寒波が到来した令和2年産の梅が受粉不良等により歴史的な不作でした。これに危機感を感じた中井さんは、所属していたみなべ梅郷クラブで「ニホンミツバチの保全プロジェクト」を立ち上げ、プロジェクトリーダーとして活動を開始しました。

設置された巣箱

取り組みにあたっては、ニホンミツバチの生態を知ることから始め、飼育方法やなぜ減少しているのかなどを調べました。そして、飼育群を増やすため、巣箱作りと巣箱の設置を進めながら、蜜源の減少対策として、梅の耕作放棄地に備長炭の原料にもなるウバメガシ等の広葉樹を植樹しました。

人工林の間伐地に広葉樹を植樹

耕作放棄地への植樹は蜜源となるのみならず、病害虫の温床となることを防止できることなどから、耕作放棄地の新たな活用事例として地元紙などに紹介され、注目を集めました。

また、戦後の拡大造林により増えすぎた杉、ひのきなどの人工林を蜜源樹の森にするため、人工林の伐採跡地等に広葉樹を植樹する新たな森林再生モデルを構築し、ニホンミツバチの保全を目的とした植樹を全国に広めるための活動に取り組みました。

〇農林水産大臣賞を受賞

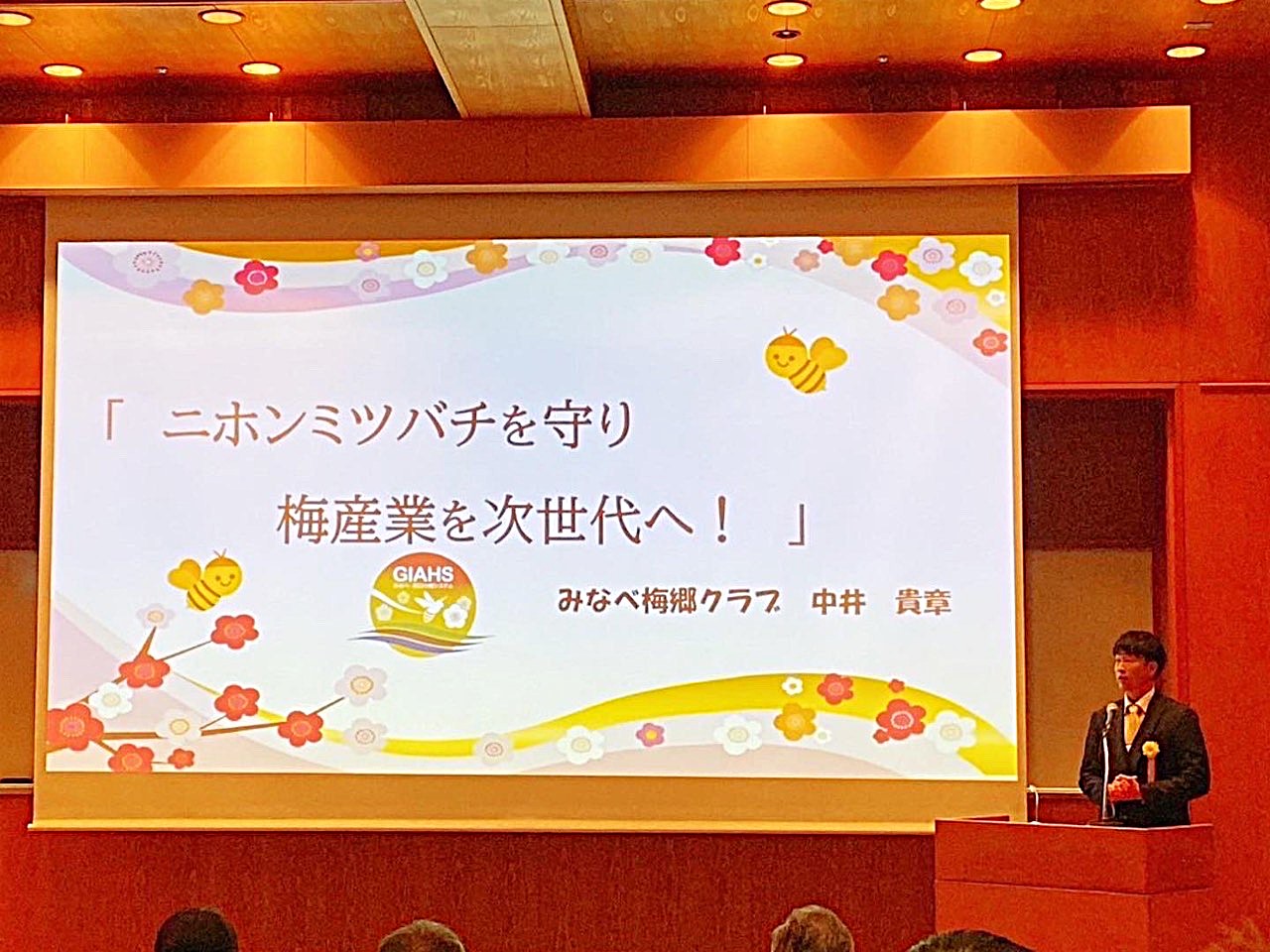

受賞された中井さん

プロジェクト発表の様子

梅産地が抱える課題に対して、クラブ員のみならず、地域住民や関係者を巻き込んだ取組が評価され、令和5年3月に開催された第61回全国青年農業者会議(注)において、みなべ梅郷クラブのプロジェクトが、最優秀賞(農林水産大臣賞)に輝きました。なお、前年度に開催された第60回全国青年農業者会議では、同クラブの山本宗一郎さんが「梅産地を未来につなげる伐採班の活動」を紹介し、最優秀賞(農林水産大臣賞)を受賞。みなべ梅郷クラブが2年連続して受賞する快挙を達成しました。

注:全国青年農業者会議は、全国の4Hクラブ員が集い、プロジェクト発表・意見発表を行う大会で、農業や農村生活環境の改善等を実践している若者たちが、体験した成果をお互いに発表しあい、当面する問題の解決方法や発展方向を見出だすとともに、農業を取り巻く諸問題を討議して、新しい農業及び農村の創造に資することをねらいとして開催しています。(全国農業者青年クラブ協議会HPより)

〇みなべ梅郷クラブによる主な取組の紹介

巣箱は杉板を使用し、防虫のため板の表面をバーナーで焦がしてから組み立てます。幅25cm、高さ20cmの箱を制作し、1セット3段に積み重ねます。

製作した巣箱とみなべ梅郷クラブのみなさん

巣箱設置の様子

広葉樹の植樹活動はクラブ員のほか、地元住民、梅農家、高校生、大学生らが参加して行われました。 (植樹場所:みなべ町西本庄)

植樹場所の現在の様子 (ドローン撮影:みなべ町西本庄)

植樹後、4年たった広葉樹(写真はウバメガシ)。 30~40cm程度の苗木が、現在は約2mの高さに成長しています。シェルターはシカによる食害対策等のため、被覆したものです。

〇今後について

400年前から受け継がれてきた梅を中心とする持続可能な農業システムである「みなべ・田辺の梅 システム」が平成27年12月に世界農業遺産に認定され、今年で10周年を迎えます。 一方、令和7年産の梅は、春先の降雹被害等により2年続けて不作となり、梅産地は大きなダメージを受けました。また、担い手の減少と高齢化が進んでいることから、収穫期の労働力不足や耕作放棄地対策等も深刻な課題となっています。

中井さんは令和7年3月にみなべ梅郷クラブを卒業されましたが、プロジェクトリーダーとしてニホンミツバチの保全活動等で培った経験をもとに、歴史ある梅産地を次世代につなぐため、更なる活躍が期待されています。

(取材日:令和7年4月18日)

お問合せ先

近畿農政局和歌山県拠点

ダイヤルイン:073-436-3831