|

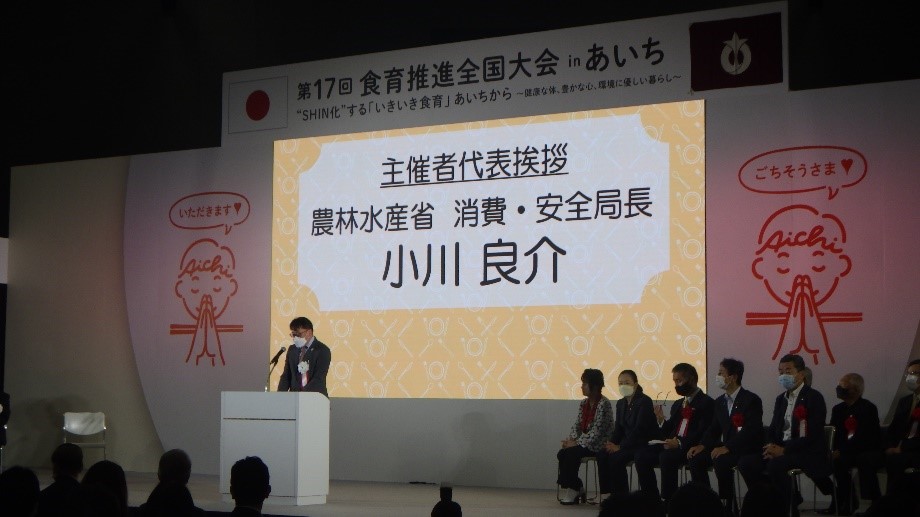

食育推進全国大会に行ってきました! R4.6.30

*今回は、先日開催された第17回食育推進全国大会に参加した当課のKさんから、大会の概要についてお伝えします。

6月18日(土曜日)、19日(日曜日)に愛知県常滑市で行われた「第17回食育推進全国大会inあいち」に行ってきました。

新型コロナの影響で、一昨年は中止、昨年はWEB開催となりましたが、今年は3年ぶりの会場開催ということで、2日間の合計で23,515人もの方が来場した、大盛況な大会となりました。

また、大会の様子はオンラインでも同時中継されました。

開会式では、農林水産省が食育を推進する優れた取組を称える「第6回食育活動表彰 表彰式」が行われました。

|

|

今回は、残念ながら東北地域からの受賞者はありませんでしたが、受賞団体の活動内容等詳細については農林水産省HPに掲載しておりますのでご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/6th/result.html

開会式の後は、NHK番組「チコちゃんに叱られる!」のキャラクター「チコちゃん」が大会アンバサダーに任命され、食育を学ぶクイズショーが行われました。

そのほか、服部幸應さん、陳建一さんなど多くの食に関するプロの方々の料理実演、愛知県の郷土料理や愛知県の野菜をたっぷり使った料理の試食、野菜のもぎ取り体験会など、多彩なイベントが行われました。

<野菜のもぎ取り体験会の様子> <乳しぼり体験の様子>

東北地方からは、宮城県大崎市による、厳しい自然環境下で食料と生計を維持するために「水」の調整に様々な知恵や工夫を重ね発展してきた大地である「大崎耕土」に関する出展がありました。

世界農業遺産に認定された「持続可能な水田農業を支える『大崎耕土』の伝統的水管理システム」について展示を行うとともに、「大崎耕土」で育まれた米と大豆で作った味噌を使用した郷土料理「しそ巻き」と、「大崎耕土」を飛び跳ねるイナゴで作った佃煮を来場者に配布し、「大崎耕土」の豊かさをPRしていました。

<宮城県大崎市のブース>

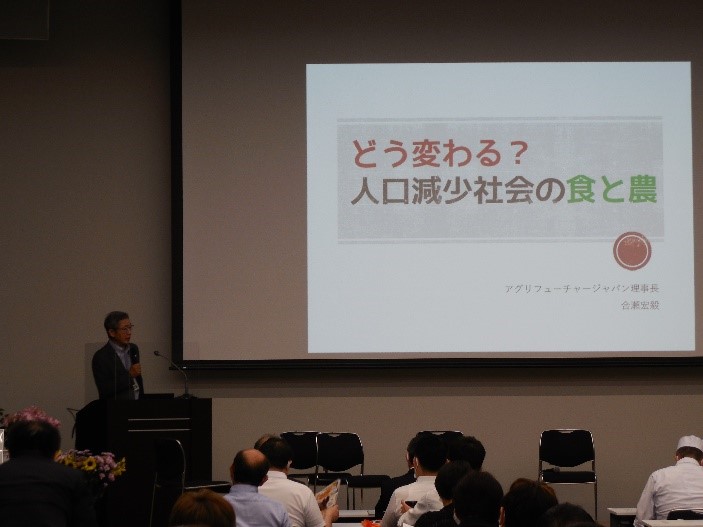

農林水産省東海農政局が主催したシンポジウム「人口減少社会での持続可能な食と農をあいちから考える」では、農業人材育成、地域再生、食品企業、学校給食、地域エコノミスト及び地産地消料理人と、バラエティに富んだ専門家からの講演とパネルディスカッションが行われました。

<東海農政局開催のシンポジウム> <東海農政局のブース>

今回の大会では、ブース172団体、会議室8団体及び動画3団体の合計183団体の出展があり、それぞれの地域や企業が各自の特色を生かして、全国各地で多様な食育の取組が行われていることを見ることができ、東北地方の食育を推進するための貴重な体験となりました。

来年の食育推進全国大会は、富山県で開催される予定です。みなさんも機会があったら参加してみてはいかがでしょうか。

令和4年6月30日

お弁当♪ R4.6.24

皆さんは「弁当の日」をご存知でしょうか。

実は「弁当の日」という記念日は存在しないそうですが、弁当の日のイベントが全国で展開されているようです。

|

|

弁当の日は元々、子どもが自分でお弁当を作って学校に持っていくという取組で、2001年に香川県の小学校の校長先生が始めたそうです。

お弁当の献立から、買い出し、調理、お弁当箱詰め、片付けまで全部子ども自身が行い、親や先生はその出来ばえを評価しないというもの。

子どもの自立心が芽生え、食の大切さやいつも食事を作ってくれる人への感謝の気持ちが生まれることを目的としています。

この取組みは全国に広がり、今では約2,000校で実践されているそうです。

私の子どもの出身校でも実践されていることを知り、嬉しくなりました(*^_^*)

最近では、子どものみならず大人にも弁当の日が広がり、職場の仲間と一緒にお弁当を食べる「共食」の取組が広がっています。

東北農政局では 、6月の食育月間の取組の一環として各職場で弁当を囲んで語らう共食の時間「弁当の日」を開催していましたが、ここ数年はコロナ禍もあり開催できない状況です。

お弁当を囲んで、気兼ねなく楽しくおしゃべりしながら食事できる日が待ち遠しいですね(^O^)

さて、今回はお弁当のお話。

こんなお弁当を作ってみました♪

何か気が付きませんか?

これは、お弁当の手遊び歌「おべんとうのうた」に寄せたお弁当です(^-^)v

|

|

|

ほかにも、サンドイッチバージョンの歌もあるようですよ♪

|

私が普段使っているお弁当箱は、20年以上前に友人からプレゼントでいただいたもので、我ながら物持ちがいいと思うのですが、二段弁当でおかずを詰めやすいのでとても気に入っています(*^o^*)

最近友人に話してみたら、プレゼントしたことさえ忘れていました(^^ゞ

誰かに作ってもらうお弁当は嬉しいけれど、自分で作ったお弁当も格別なもの(^O^)

毎月何日とか毎週何曜日は「弁当の日」と決めて、お弁当作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

お弁当箱を新調してみるのもいいですね♪

ここで、お弁当にちなんで、宮城県が開催する「高校生地産地消お弁当コンテスト」をご紹介します。

このコンテストは、高校生が地産地消をテーマにしたお弁当を作り、地域の食材の活用方法やアイディア等を競うものです。

応募期間は5月10日から9月8日まで。

応募対象は宮城県内の高校に在学する生徒に限られていますが、宮城県の高校生の皆さん、ぜひご応募ください。

また、お知り合いに応募対象となる方や、そのご家族の方がいらっしゃいましたら、ぜひお声がけくださいませ。

|

|

応募方法等はこちらから↓

https://bento.pref.miyagi.jp(外部リンク)

令和4年6月24日

上手に減塩しよう! R4.6.16

毎月17日は減塩の日です♪

日本高血圧学会が制定した「高血圧の日」である5月17日にちなんで、同学会が減塩を進めることをめざして毎月17日としたもの。

食塩を摂り過ぎると腎臓に負担がかかったり、高血圧や胃がんのリスクが高まったりするなど、病気に繋がりやすくなるそうです。

厚生労働省の令和元年国民健康・栄養調査によれば、日本人の1日あたりの食塩摂取量の平均値は 10.1グラムで、男性 10.9 グラム、女性 9.3 グラムとのこと。

農林水産省の第4次食育推進基本計画では、生活習慣病の予防や改善のため「1日あたりの食塩の摂取量の平均値を令和7年度までに8グラム以下とする」という目標を掲げています。

(第4次食育推進基本計画における食育の推進に当たっての目標)

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/plan/4_plan/togo/html/part20.html

雪の深い東北地方では、収穫した食料を塩蔵して保存したり、塩分を摂取することで体温を維持してきたため、全国でも食塩摂取量が多い傾向にあります。

そのため各地方公共団体では、減塩のためのパンフレットの作成やキャンペーンの実施など減塩の普及啓発に力を入れているようです。

ところで、皆さんは「かるしお」をご存知でしょうか。

かるしおは「塩をかるく使って美味しさを引き出す」減塩の新しい考え方で、国立研究開発法人国立循環器病研究センター(国循)が推奨する取組です。

国循では、栄養バランスを考慮しつつ食塩を控えた美味しい病院食を提供し、「退院後も国循の病院食が食べたい」という要望を受けて、減塩レシピの書籍化や美味しい減塩食を認定する「かるしお認定制度」の運営など、減塩食の普及啓発に取り組んでいます。

かるしおのポイントは、

✿調味料を量ることを習慣づける。

✿みそ汁やスープは1日1回まで。

具だくさんにして出汁(だし)を取り、調味料の分量を減らす。

✿酢やレモンの酸味、スパイスやハーブなどを使う。

✿きのこや海藻のカリウムを取り入れ、体内の余分な塩分を排出する。

など。

国循のSー1g(エス・ワン・グランプリ)大会(※1)受賞レシピ集の中から、洋風茶碗蒸しを作ってみました(^-^)v

(※1 国循が開催している各地の美味しい減塩食を発掘するためのレシピコンテスト。

「Sー1g」とは塩(Salt)を1g減らそう(-1g)の意味。)

【洋風茶碗蒸し】

○材料(1食分)

卵15g、豆乳65g、

生椎茸10g、

しめじ、ブロッコリー、ミニトマト各20g、

減塩しょうゆ2g、

かつお出汁、干し椎茸出汁各15g

|

|

1.生椎茸、しめじ、ブロッコリー、ミニトマトを食べやすい大きさに切ります。

2.かつお出汁と干し椎茸出汁、豆乳、溶き卵、減塩しょうゆを混ぜます。

3.器に1.を盛り付け、2.を注ぎ、蒸し器で蒸して出来上がり。(6分程度で確認)

*今回は電子レンジで作ってみました。(ラップで蓋をして200Wで10分程度)

出汁を活かして減塩し、具だくさんで食べ応えあり◎

自分では薄口嗜好だと思っていたのですが、これはだいぶ薄味に感じますね(^^ゞ

トマトの酸味がアクセントになっています。

薄味に慣れるのは中々大変そうですが、主菜は好みの味にして副菜は薄味にしてみるなど、工夫しながら減塩に挑戦していきたいと思います(*^_^*)

上手に塩分を使って健康的な食生活を送りましょう(^O^)

さて、東北農政局では、仙台合同庁舎B棟1階行政情報プラザ内に「消費者展示コーナー」を設置しています。

6月は食育月間及び減塩の取組「かるしお」をテーマに、食育推進基本計画の概要、食品サンプルによるバランスのとれた食事例、かるしおの取組と東北の事業者が取り組んだ「かるしお」認定商品などを紹介しています。

|

|

お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

(東北農政局消費者展示コーナー)

https://www.maff.go.jp/tohoku/syouan/soudan/corner/2022tenzi/20220603.html

令和4年6月16日

郷土料理を食べよう♪~青森「イカメンチ」 R4.6.9

今月は食育月間にちなんで、食育について少し触れてみたいと思います。

昨年3月に定められた第4次食育推進基本計画では、「食育の推進に当たっての目標」として16の目標番号(24項目)が設定されました。

(第4次食育推進基本計画における食育の推進に当たっての目標)

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/plan/4_plan/togo/html/part20.html

その目標のひとつに、「郷土料理や伝統料理を月1回以上食べている国民の割合を令和7年度までに50%以上とする」を掲げています。

このブログでも、東北各地の郷土料理について、月1回以上ご紹介できるように取り組んでいるところです(*^_^*)

皆さんが思い浮かぶ郷土料理は何でしょうか。

中には、小さい頃から馴染みのある料理だったものが、実は他県の人は知らなくてそれが郷土料理だったと気が付くことも。

ブログで紹介することで、郷土の料理を懐かしんだり食べたりするきっかけになれば嬉しいです。

そこで、今回ご紹介するのは青森県津軽地方に伝わる郷土料理「イカメンチ」です。

イカメンチとはイカを叩いてミンチ状にしたものにキャベツや玉ねぎなどの野菜を混ぜて揚げる料理のことで、「イガメンチ」とも呼ばれています。

元々は刺身などの料理で余った「ゲソ」を使用していたとのこと。

|

|

海産物が貴重だった津軽地方の内陸では、終戦直後の食糧難の時代に、貴重なイカを残すところなく食べられるよう、また野菜くずを美味しく食べるために工夫されたと言われています。

津軽地方では普段のおかずとして親しまれており、家庭によって具材や作り方は様々で、紅生姜や枝豆、豆腐、長芋などを混ぜたり、揚げずに油で焼くなどバリエーション豊か。

スーパーなどの総菜コーナーでも定番の商品だそうですよ。

早速、スルメイカを買って、イカメンチを作ってみました(^-^)v

イカ一杯を丸ごと使いました。

【イカの下処理】

1.イカは胴の中に指を入れ、片手でえんぺらを持ちもう一方で足をゆっくり引っ張り、内臓(ワタ)を破かないように引き抜きます。目の上のくびれている部分からワタを切り離します。

*ワタは捨てずに、ゲソ少々と一緒にホイル焼きにすると美味しいです。

2.胴の内側にある軟骨を引っ張って取り除き、内側の薄い膜も取り除きます。

3.ゲソは目の下から切り落として、足の付け根にあるくちばしをつまみ取り、吸盤を手でこそげ取リます。

4.胴とゲソを水洗いし、キッチンペーパーで水気をふきとります。

【イカメンチ】

○材料

イカ1杯(200グラム)、キャベツ8分の1個、玉ねぎ2分の1個、人参 3分の1本、

卵1個、しょうゆ小さじ1、塩こしょう少々、片栗粉、小麦粉各大さじ2

*つなぎの固さはお好みで調整。

1.キャベツ、玉ねぎ、人参、イカを粗みじん切りにします。

2.ボウルに1.の材料を入れて、溶き卵、しょうゆ、塩こしょう、片栗粉、小麦粉を加えよく混ぜ合わせます。

3.鍋に油を熱し(170℃)、2.をスプーンにのせて落とし入れ、きつね色になるまで3~4分ほど揚げて出来上がり。

そのまま食べても美味しいですが、お好みでしょうゆ等につけて食べても。

イカのプリっとした食感と旨味、野菜の甘み、油で揚げた香ばしさが相まって、例えるなら、イカのハンバーグといったところでしょうか。

ご飯のおかずにも酒のつまみにもピッタリです♪

ぜひお試しください(^O^)

令和4年6月9日

6月は食育月間です♪ R4.6.2

|

毎年6月は食育月間です♪

この機会に、食について少し考えてみましょう。

私たちが生きていく上で、食べることは欠かせません。

よりよく食べることは、よりよく生きることにつながります。

食育は、よりよく食べるためにはどうすればいいのかを考え、栄養に配慮するだけでなく、コミュニケーションや和食文化の保護・継承など、心もからだも健康で質の高い生活を送るために役立つものです。

|

特別な事をしなくても大丈夫。

例えば、次のようなことも食育の取組のひとつなんですよ(*^_^*)

✿家族や友人と楽しく食卓を囲む

✿感謝の気持ちで「いただきます」「ごちそうさま」

✿お弁当を作ってみる

✿地場産の野菜を買う

✿家庭菜園の野菜で料理する

✿郷土料理を食べる

✿残さず食べる

|

|

など、どんなことでもOKです♪

「食育月間」の折りに、皆さんも出来ることから食育に取り組んでみませんか(^O^)

|

さて、東北農政局では、食育月間の取組として「みんなでつなげよう食育の輪(和)」をテーマに食育セミナーを開催します(^O^)/

本セミナーでは、各地域で食育活動に取り組まれている「食育ネットとうほく」会員の皆さまから、活動事例を発表していただきます。

また、その後発表者の皆さまとの意見交換を行います。

令和4年度第1回食育セミナーチラシ(PDF : 339KB) |

【日時】令和4年6月29日(水曜日) 13時30分~15時30分

【開催方法】オンライン(Zoom)

【募集人員】100名(先着順)

【申込み締切】令和4年6月22日(水曜日)

【事例発表及び意見交換】

✿事例発表者1

社会福祉法人睦福祉会むつみ幼保連携型認定こども園

(秋田県)

園長 味水 富夫氏

|

|

✿事例発表者2

有限会社蔵王マウンテンファーム(山形県)

代表取締役 山川 喜市氏 |

|

✿事例発表者3

会津若松市食育ネットワーク(福島県)

会長 上嶋 啓子氏 |

|

興味深いお話がたくさん聞けると思いますので、ぜひお申込みください!

皆さまのご参加を心よりお待ちしております(*^_^*)

申込方法等詳細についてはこちらから。

(東北農政局ホームページ)https://www.maff.go.jp/tohoku/press/syouan/syouhiseikatsu/220530.html

(参加申込フォーム)※受付を終了しました。https://www.contactus.maff.go.jp/j/tohoku/form/syouan/syouhiseikatsu/220530.html

令和4年6月2日

|