|

凍り豆腐を作ってみました R5.1.27

寒の季節です。

今週はこの冬一番の寒波が流れ込み、全国的に大雪や強い冷え込みに見舞われています。

路面の凍結、体調管理にはくれぐれもお気を付けくださいね(^-^)

今回は、寒さ厳しい季節に作られ、古くから保存食として重宝されてきた日本の伝統食材「凍り豆腐」についてお伝えします。

凍り豆腐には「高野豆腐(こうやどうふ)」と「凍み豆腐(しみどうふ)」の2系統があり、この二つの統一名が「凍り豆腐」と呼ばれるそうです。 |

手前:高野豆腐、奥:凍み豆腐 |

高野豆腐の由来は、鎌倉時代、高野山の僧侶が精進料理として食べていた豆腐を外に置き忘れ、冬の寒さで凍ってしまい、翌朝溶かして食べてみて美味しかったことから広まったのだとか。

一方、凍み豆腐は、信州や東北で鎌倉時代から冬の食材として作られ、宮城県では伊達政宗公が兵糧に最適な保存食として目を付けたとの言い伝えがあるそうです。

当初はどちらも豆腐を凍らせた同じような作り方でしたが、江戸時代には、凍った豆腐にお湯をかけて溶かし水を絞ってから乾燥させる高野豆腐と、自然乾燥させる凍み豆腐の製法に分かれました。

凍ることで氷の結晶が豆腐の中にでき、溶ける際にその結晶部分が空洞になるため、スポンジのように水分が染み込む状態になるのが凍り豆腐の特徴です。

東北では「凍み豆腐」が馴染みのある呼び名ですが、地域によって「連豆腐(れんどうふ)」「ちはや豆腐」「一夜凍り(いちやごおり)」と呼ばれることも。

現在では、天候に左右されない製法により工場などで作られるようになりましたが、宮城県大崎市岩出山では今でも昔ながらの手作りで独自の製法を守り続けており、岩出山凍り豆腐として国の地理的表示(GI)*にも登録されています。

豆腐(凍り豆腐)の原料である大豆は、「畑の肉」と言われるほどタンパク質が豊富。

そのほか、大豆イソフラボンや、カルシウム、鉄、食物繊維などが多く含まれており、食後の血糖値の上昇を抑えたり中性脂肪の値を下げる働き、免疫効果を高める効果があると言われています。

凍り豆腐は、ヘルシーでありながら栄養成分がギュッと濃縮された食材なのですね(^o^)

凍り豆腐について調べていたら、なんと冷凍庫でも作れることを発見したので、豆腐から凍り豆腐を作ってみました♪

木綿豆腐と絹ごし豆腐の両方で試してみることに(^O^)

【凍り豆腐 冷凍庫で自家製バージョン】

1.豆腐をキッチンペーパーで包み、軽めの重しを乗せて水気を切ります。

*よく水を切ることがポイント!

2.保存用袋に入れて、冷凍庫で凍らせます。

3.使用する際に冷凍庫から出して、半日程度冷蔵庫で半解凍にします。

4.食べやすい大きさに切り、手のひらで押さえるように水気をしぼって出来上がり。

右側が木綿豆腐、左側が絹ごし豆腐です。

木綿豆腐はスポンジ状、絹ごし豆腐は湯葉状に。

豆腐の水切りが足りなかったせいか、少々目が粗くなりました(^^ゞ

通常、乾燥してある凍り豆腐はぬるま湯で戻して使用しますが、お手製凍り豆腐は、このままお料理に。木綿豆腐と絹ごし豆腐を半分ずつ使って、含め煮にしてみました♪

【お手製凍り豆腐の含め煮】

○材料

お手製凍り豆腐(豆腐1丁分)

水400cc

調味料

(砂糖、薄口しょうゆ、みりん各大さじ2、

酒大さじ1、塩少々、和風だしの素小さじ2) *お好みで、塩茹でしたさやえんどうを適量

|

左:絹ごし豆腐製、右:木綿豆腐製 |

1.鍋に水と調味料を入れて火にかけ、煮立ってきたら凍り豆腐を入れます。

2.再び煮立ってきたら落とし蓋(クッキングシート)をして、弱めの中火で 15分程度煮て出来上がり。お好みで、さやえんどうを添えます。

見栄えはともかく、どちらも煮汁の優しい味がジュワッと口の中いっぱいに広がり、美味しいです。

木綿豆腐の方が少し弾力があって歯応えがあり、絹ごし豆腐は柔らかめ。

実は、凍り豆腐は小さい頃から苦手だったのですが、手作りの凍り豆腐で作った含め煮は絶品で、概念が変わりました(^^)v

含め煮、おすすめです♪

令和5年1月27日

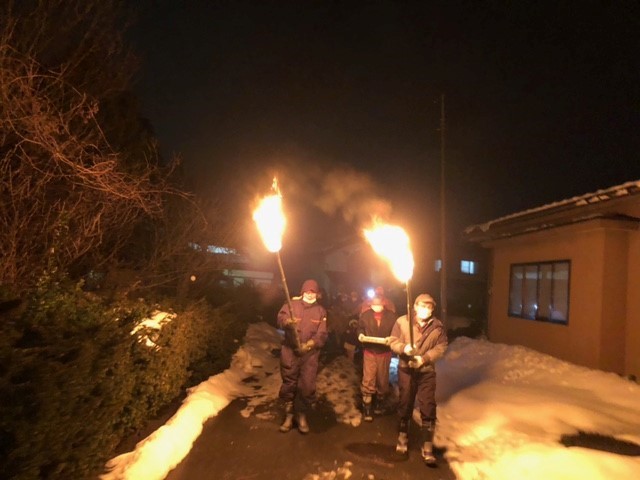

どんと祭 R5.1.19

「食育ブログをみんなで書いてみよう」第ニ弾は、食育ブログのために食材や話題など度々提供してくれるTHさんからのお届けです。今回は、全国各地で行われているどんと祭についてご紹介します(*^o^*)

宮城県では「どんと祭」と呼ばれていて、1月14日に行われていますが、他の地域では、「左義長(さぎちょう)」「どんど焼き」「おさいと」などと呼ばれていて、小正月(1月15日)頃に行われているようです。

正月飾りで出迎えた年神を、それらを焼くことにより炎とともに見送る意味があるとされています。

山形市の郊外にある「本沢地区」の湯田という集落では、一度途絶えたどんど焼きを30数年前に復活して、これまで続けているとのこと。

そこでは「湯和湯和(ゆわゆわ)」と呼んでおり、1月第2日曜日(成人の日の前日)に行われるようになり、今年は1月8日(日曜日)に行われました。

|

|

【準備】

田んぼの跡に長い竹を4本組んで、その周りに乾燥させ稲わらを積み上げて、三角錐の本体を作って「湯和湯和」の準備が完了します。

|

|

【祭り開始】

すっかり暗くなった18時に、集落の地蔵尊のろうそくの松明に火を移し、その松明を先頭に、「六根清浄(ろっこんしょうじょう)」と唱えながら、護摩木を持ち、地蔵俵を担ぎながら行列を作って会場まで進んでいきます。会場では松明を積み上げたわら(さいと)に点火して「湯和湯和」が始まります。

護摩木を焚きあげ、そのあと各家庭から持ち寄った「注連(しめ)飾り」「お札」「お守り」などを焼いていきます。

|

|

今年は、風が強くわらが乾燥していて、一気に燃え上がりました。

その後、無病息災や家内安全を祈願しながらの恒例の火渡りも行われ、無事終了しました。

【おまけ】

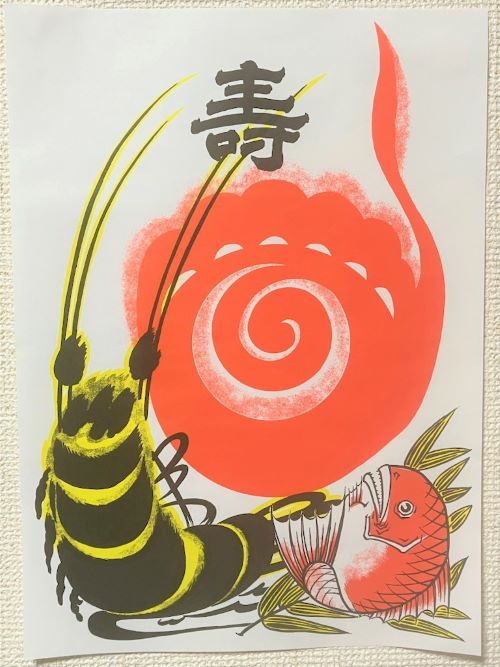

ここ本沢地区のコミュニティーセンターでは、毎年地元の小学生と一緒に「だんご木」飾りが行われています。

「だんご木」(ミズキ)は、一年の福を呼ぶ縁起物です。家内安全・年祝い・学業成就・無病息災・厄払い・火難除け・五穀豊穣等を祈願し、縁起物のえびす・大黒・千両箱・宝船・小判・鯛などの「ふなせんべい」や紙飾りで飾りつけます。 そして、枝についている4色のだんご(餅)が表しているのは春夏秋冬とのこと。

今年も大きなだんご木が飾られました。山形市では、毎年1月10日に初市が催され、だんご木や飾りを購入することができるそうです。

令和5年1月19日

ちぢみほうれんそう R5.1.13

寒い日が続いています。

仙台では、昨日今日と日中は10℃を超え、束の間の冬の休息という感じです。

皆さんは、冬の野菜「ちぢみほうれんそう」をご存知でしょうか。

見た目は、名前のとおり普通のほうれんそうよりも葉っぱが縮んでいます。 |

|

冬に出回るほうれんそうは、一般的にはハウスやトンネル栽培で生産されますが、ちぢみほうれんそうは、路地で寒さや霜にさらす「寒締め栽培」で育てるのが特徴です。

そうすることで、ほうれんそうが寒さから身を守るため地面に張り付くような姿で育ち、厚めの葉っぱにぎゅっと縮んだようなシワが入るとのこと。

葉の表面 葉の裏面

さらに、寒さで凍らないように、ほうれんそう自身が水分を減らし糖度を蓄えようとするため、ほかの時期に比べ甘みが強くなり、糖度は最も高い時でなんと14以上にもなるそうです。

果物並みの甘さですね!

ほうれんそうは、ビタミン類やミネラルなどをバランスよく含んだ栄養価が高い緑黄色野菜といわれています。

中でもβ-カロテン、ビタミンC、鉄、カリウムが豊富で、冬場のほうれんそうのビタミンCは夏場の3倍も含まれているのだとか。

ちぢみほうれんそうは全国で栽培されていますが、もともとは宮城県東松島市(矢本地区)が発祥の地とされており、旬は11月から2月とのこと。

甘みの基準を満たしたものだけが出荷され、寒ければ寒いほど甘みやうまみ、栄養価が増すそうです。

また、葉先より根元の方が甘くて栄養も多く含まれているそうなので、捨てずに根元まで食べましょう(^O^)

近くのスーパーで、宮城県東松島市産のちぢみほうれんそうを見つけたので買ってみました♪

一般的なほうれんそうは根本を揃え束ねて袋詰めされていますが、ちぢみほうれんそうは葉が横に綺麗に広がった状態で2株、パンパンに袋詰めされていました。

束には出来ないのですね。袋詰め作業が大変そう(^^ゞ)

袋から出したら葉っぱがお花のようにフワっと広がりました(^O^)

食べ方としては、ごま和えやおひたしが定番ですが、炒め物やみそ汁、スープにしても美味しくいただけます。

今回は、ちぢみほうれんそうでパスタを作ってみました♪

【ちぢみほうれんそうの和風パスタ】

○材料(2人分)

パスタ200g、ちぢみほうれんそう1株、

厚切りベーコン3枚、しめじ1株、

バター10g、オリーブオイル適量、

にんにく(チューブ)3センチ、

塩、こしょう適量、しょうゆ大さじ1、

和風だしの素小さじ1、

パスタの茹で汁大さじ3 |

|

1.ちぢみほうれんそうは葉を1枚ずつよく洗い、水気をふきとり適当な幅に切ります。ベーコン、しめじは食べやすい大きさに切っておきます。

2.鍋にお湯を沸かし、パスタを表示時間で茹でます。

3.フライパンにオリーブオイル、にんにく、ベーコンを入れ中火にかけます。

4.ベーコンがしんなりしてきたら、 しめじ、ちぢみほうれんそうの順に加えて炒め、塩、こしょうし、バターを加えて溶かし、さらに和風だしの素、茹で汁大さじ3、しょうゆを加え炒めます。

5.4.にゆであがったパスタを加えて混ぜ合わせ、出来上がり。

*お好みでしょうゆ、塩、こしょうで味を調整します。

ほうれんそうは、動物性タンパク質のベーコンと合わせることにより、鉄分をより効率よく吸収することができます。

パスタでも美味しくいただけましたが、ちぢみほうれんそうの甘みがより感じられるのは、おひたしが一番かもしれません(^^ゞ

うまみが凝縮された冬ならではの「ちぢみほうれんそう」、お店で見つけたらぜひ食べてみてくださいね(^O^)

令和5年1月13日

お正月の郷土料理「氷頭なます」 R5.1.6

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

3年ぶりに行動制限のない年末年始を迎え、ご家族や友人と久々に再会できた方もいらっしゃるのではないでしょうか(*^_^*) |

|

今回ご紹介するのは、岩手県に伝わるお正月の郷土料理「氷頭なます(ひずなます)」です。

|

「なます」は、全国でもおせち料理の定番として親しまれていますが、かつて、生魚に大根、人参を加え酢の物として食べられていたことから「なます」と名付けられ、その色合いがお祝いの水引のように紅白であることから縁起物とされています。

|

「なます」に組み合わせる素材は地域によってそれぞれ特色がありますが、岩手県をはじめ、北海道や北東北、北陸などでは「氷頭」をスライスして加えた「氷頭なます」が食べられています。

「氷頭」とは鮭の鼻先の軟骨部分のことを言い、氷のように透き通っていることからこの名前が付いたとのこと。

秋鮭の水揚げが盛んな岩手県。宮古湾に注ぐ清流「津軽石川」は鮭の遡上する川として有名で、この地域で獲られる鮭の雄は、11月中旬から1月下旬頃に産卵の時期が近づくと口先が曲がり、「南部鼻曲がり鮭」と呼ばれ「県の魚」に制定されています。

氷頭は、一匹から少ししか取ることができない希少部位で高級品。平安時代には氷頭が朝廷へ奉納されたと言う記述もあるそうですよ。

また、氷頭にはコラーゲンやコンドロイチン、プロテオグリカンなど、肌や軟骨に大切な成分が豊富に含まれているとのこと。

お肌が乾燥しがちな今の季節には、嬉しい食材ですね(*^_^*)

氷頭調理の下処理のポイントは、生鮭の頭の鼻先を半分に切って固い骨を取り除き、それを薄切りにして透明感が出るまで数回水洗いした後、酢に漬けておくことで生臭みが消えるそうです。

年末にスーパーで、スライスされた氷頭の酢漬けを見つけたので、そちらを使って氷頭なますを作ってみました♪

【氷頭なます】

○材料

氷頭スライス1袋(140g)、大根150g、人参30g、

調味料(酢大さじ3、砂糖大さじ1、塩小さじ2分の1)

*お好みで、いくら少々。

1.大根とにんじんは千切りにして、塩水(分量外)につけてしんなりさせ、水気を切ります。

2.1.に水気を切った氷頭を合わせ、調味料を加えて混ぜ合わせます。

3.2.を器に盛り、お好みでいくらを散らして出来上がり。

見た目が華やかで、お正月にピッタリ♪

氷頭のコリコリとした触感が独特で、なますとの相性も良くさっぱりといただけます。

柿なます |

ちなみに私の出身、宮城県県南地域では、干し柿を加えた甘めの「柿なます」を作ります。

味わいは全然違いますが、それぞれに美味しいです(*^_^*)

|

昨年末の食育ブログで「玉紙」についてご紹介したところ、宮城出身の方には馴染み深いものでしたが、東北でも他県出身の方々からは初めて聞いたとの声ばかり。「玉紙」にしろ「なます」にしろ、地域によって文化が異なることを改めて知りました。

これからも「地域あるある」の情報もお届け出来ればと思っております。

食育ブログで取り上げてほしい話題、郷土料理などがありましたら、ぜひお寄せください♪ |

|

令和5年1月6日

|