令和4年度消費者団体等と東北農政局の意見交換会概要(第1回)

|

東北農政局では、食の安全と消費者の信頼確保に向けて、管内各県において消費者団体等との意見交換会を開催しています。 |

|

|

|

||

| 意見交換会の様子 |

原次長から |

林田企画調整室長から説明 |

1.日時・場所

日 時 : 令和4年12月6日(火曜日)13時00分~15時15分

場 所 : 東北農政局岩手県拠点会議室(岩手県盛岡市盛岡駅前北通1-10)

東北農政局青森県拠点会議室(青森県青森市長島1-3-25)

東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所会議室(秋田県秋田市山王7-1-3)

2.出席者等

出席者 : 青森、岩手、秋田県内の消費者団体 等 7団体19名 オンライン参加者9名

説明者 : 東北農政局

3.意見交換の概要

東北農政局からの情報提供

「みどりの食料システム戦略」について東北農政局企画調整室 林田室長から説明

意見交換・質疑応答

【消費者団体等A】

みどりの食料システム戦略の原案に対するパブリックコメントでは、懸念を示す意見が多かったと聞いている。生産者の意見はどの程度反映されているのか。持続可能な農業を増やしていくためには、今後、有機農業に携わっている人の意見をもっと反映していただきたい。

【農政局:原次長】

みどりの食料システム戦略を作る前に、一年をかけて有機農業者を含めて幅広い農業者の意見を聞いている。生まれたばかりのシステム戦略なので、引き続き各地で御意見を伺いながら進めていきたい。

【農政局:林田企画調整室長】

有機農業者の意見として、例えば有機農業に転換する場合の初期投資への助成が必要であるという要望に対しては、令和4年度の補正予算で措置するなどしている。戦略を進める上で有機農業者の課題をよく捉えながら今後も支援策を考えていく。

【消費者団体等A】

国際ルールメイキングについて、日本には日本のやり方があると言うが、どういうことを主張しようとしているのか。

【農政局:原次長】

日本の気象条件は欧米とは異なり高温・湿潤であり、土壌の状況、作物の栽培方法や防除の仕方も異なる。農水省では東南アジアの各国とみどりの食料システム戦略に関連する国際研究を始めている。このようなことを積み重ねてルール作りに反映させていきたい。

【消費者団体等A】

みどりの食料システム戦略は、農業者をどう増やすかといった視点が感じられない。農村に人が戻るような政策が欲しい。

【消費者団体等B】

みどりの食料システム戦略の「現状と今後の課題」では、生産者の減少や高齢化などの記載があるが、何故その課題解決に触れず次の段階へ進んでいるのか。

【農政局:林田企画調整室長】

戦略の背景の1つとして、農業者の減少・高齢化の課題も含まれている。戦略には、将来の魅力ある農林漁業経営や農村地域の姿を目標とすることも書かれており、これも念頭に置きながら戦略を進める。

【農政局:原次長】

新規就農に関しては、平成24年頃から直接支援する施策、枠組み、法制度も含めて大胆に改革し、政策に力を入れてきている。

また、多様な雇用形態で就業できる農業法人等、環境が整い農外の人や女性も就農しやすくなってきている。

【消費者団体等C】

戦略の実効性確保について、今後各自治体は年度内に基本的な計画作りを策定、公表していくと話があったが、具体的にパブコメ等があるのか。

【農政局:原次長】

基本計画の策定に関しては県によって多少工程は異なるが、県と市町村が共同で計画を作るという枠組みになっており、現場レベルでの取組がスタートしたところ。

県によってはパブコメや公告・縦覧等、県民が見える場を作り、国との協議、同意を得て県が決定・公表していく。

【消費者団体等C】

食と環境を未来に継承していくことが大事だと思っているが、教育現場では栄養教職員が不足している。食育の充実を図り、文科省、財務省とも連携しながら栄養教職員の配置を考えてほしい。

【農政局:相田消費生活課長】

食育については文部科学省と連携して取り組んでおり、栄養教職員に関しての意見が出ていることをつないでいきたい。

【消費者団体等D】

肥料高騰の課題や農薬問題は、生産者には常に身近な問題である。みどりの食料システム戦略は認定農業者や関連機関にどのようなかたちで浸透を進めているのか。

【東北農政局:林田企画調整室長】

生産者や生産団体には、みどりの食料システム戦略関連予算を活用して取組みを進めていただくこと、また、環境負荷低減に関する計画を作成し都道府県が認定をすることによって、予算以外のものも含めて支援が受けられるようになっている。

【消費者団体等D】

新規就農者について、農業は金銭面の支援だけでできるものではない。生計が立てられるまで見守り、さらにその家族も守れる手当が必要だと思う。

【東北農政局:林田企画調整室長】

金銭的支援だけではなく、生産者に寄り添ったサポートが必要と考える。東北農政局では各県に職員を配置しているので、身近なところから補助事業や経営に関するアドバイス等も行っていきたい。

【消費者団体等E】

みどりの食料システム戦略は、小規模農家には当てはまらないような印象を受ける。2050年までの目標を示しているが、化学肥料の50%低減等は具体的に目標数値を達成していけるような戦略を示してほしい。

【農政局:加藤消費・安全部長】

戦略のなかでいくつか中間目標を示しており、例えば化学農薬の使用は2030年までに10%削減し、2050年までに50%削減としている。技術革新や製品開発に時間を要するため2030年で10%だが、残りの20年で加速度的に多くの取組を進めて目標を達成する戦略となっている。

【消費者団体等F】

2050年目標に向かって消費者も一緒に取り組んで行けるのは大変素晴らしい。

みどりの食料システム戦略を支えていく担い手として、若者をどう育てるのかは非常に大事である。県内の農林水産関係の高校生・大学生にも政策を伝えていただきたい。

【農政局:原次長】

農政局としては、将来に向けて学生への対応も大事であると考えており、各県の大学、農業高校、農業大学校等、できる限り意見を聞いたり、交わしたりする機会を増やすことを進めている。

【消費者団体等G】

最近、天候異常、災害が頻発しているので、生産を安定していくための養殖や植物工場は一つの方法である。取組や進め方等、具体的なものがあるなら示していただきたい。

【農政局:原次長】

みどりの食料システム戦略においては、水産養殖に関して、いかに環境負荷を減らしていくかを念頭に取り組んで行くことにしている。

植物工場は、エネルギー面等でいろいろな課題はあるが、効率的に生産していくシステムは環境負荷を減らすという観点から合致するものもあるのではないかと思う。

【消費者団体等G】

食料自給率がヨーロッパ、先進国に比べてかなり低い。2050年に向けて食料自給率向上の要素も含まれているのか。

【農政局:加藤消費・安全部長】

食料自給率については、食料・農業・農村基本法に基づき5年ごとに見直される基本計画において大きな目標として掲げている。今般、5回目の見直しに向けた議論が始まったところ。自給率のほか、農業の担い手や農地の確保、農村の振興などみどり戦略ではカバーしていない幅広い分野を含んだ計画なので、別の機会にぜひ意見交換させていただきたい。

【消費者団体等H】

日本の農業を守るためにはみんなの力が必要であり、食料の自給率を高め、若い担い手をどのように育てていくのかが重要な課題である。

【農政局:原次長】

みどりの食料システム戦略は、農林水産業における環境への負荷を少しでも減らしていこうということであり、小さなことでもそれぞれの経営にあった形で導入し、試したり積み上げて行ったりすることが大事である。それを地域ぐるみで取り組んでいくことが、日本農業のより良い姿であると思っている。

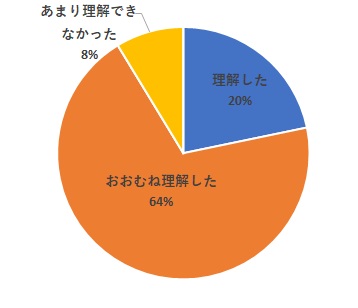

4.アンケート結果

(無回答の人数を含めていないため、合計が100%ではありません。)

| 【問1】食料・農林水産業を取り巻く状況や地球環境について | 【問2】みどりの食料システム戦略の概要と具体的取組について | ||

|

|

| 【問3】消費者段階の取組(持続性を重視した消費や輸出の拡大、有機食品、地産地消を推進、ニッポンフードシフト)について | ||

|

||

| 【問4】私たちにできることとして、エシカル消費、食品ロスの削減について | ||

| (1)この取組についてご理解いただけましたか。 | (2)私たちができる取組について。 | |

|

|

|

| 【問5】本日の意見交換会を機会として、今後どのようなことに取り組みたいと思いますか。(複数選択) |

|

|

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

代表:022-263-1111(内線4319)

ダイヤルイン:022-221-6093