フォトレポート(愛媛県)令和7年度

愛媛県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。

11月

見頃を迎えた棚田のコスモス

- 撮影場所:愛媛県東温市

- 撮影日:令和7年11月18日

農林水産省が認定した「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~(ポスト棚田百選)」の一つである「雨滝音田(あまたきおんだ)の棚田」で保存活動を行っている「雨滝ほたるの里を守る会」を訪問し、お話を伺いました。

同会ではオーナー制度による田植えや稲刈りの体験活動のほか、毎年5月中旬から6月上旬の蛍が飛び交う時期に、「雨滝ほたるの里 鑑賞会」を開催しています。

同会事務局の坂本氏は、「音田地区の豊かな自然を守り、農業を親しみやすく感じる活動を持続していきたい」と話していました。

活動の一環で毎年栽培している棚田のコスモスは、早期米の稲刈りを終えた9月初めに種を蒔き、10月末ごろから咲き始めたそうです。

【関連URL】

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanadani-koi.html 棚田カード(農林水産省へリンク)

農林水産省では、「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~(ポスト棚田百選)」として全国271の棚田を選定しています。

坂本氏(右)との意見交換

棚田めぐりガイドと棚田カード(右)

幻の七福芋づくりに挑戦中

- 撮影場所:愛媛県新居浜市

- 撮影日:令和7年11月17日

新居浜市の沖合にある大島は、周囲9.8キロメートル、人口120人(令和7年9月末現在)の小さな島です。

同島では、数軒の生産者が約1ヘクタールの畑で七福芋を栽培しています。

七福芋はサツマイモの一種で、皮が白っぽく貯蔵して熟成すると、とても甘くなるのが特徴ですが、栽培に適した土壌や日当たりなどの条件から、愛媛県内では同島のみで栽培(※注)されており、幻のサツマイモと呼ばれています。

令和5年12月に地域おこし協力隊へ就任し、令和6年度から七福芋の栽培を始めた渕上紀久さんの4.5アールの畑でも収穫の時期を迎えました。落ち葉を入れて化学肥料を少なくすることにこだわり、ひび割れが出ないよう適切な水管理にも心掛け、丸くて大きな白いもが収穫できた時はうれしかったとのこと。

同氏は、「地域の人から信頼を得ることによって、七福芋やミカンの栽培も任せてもらうようになった。今後も、大島のことや七福芋づくりに興味を持ってもらえる情報を発信していきたい。」と抱負を話されました。

(※注)今年から大島以外の新居浜市内でも栽培されています。

【関連URL】

https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/kankou/shichifukuimo.html(新居浜市のホームページ「七福芋」へリンク)

収穫した七福芋

愛媛生まれの「紅まどんな」今年も解禁

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和7年11月14日

愛媛県のオリジナル品種で「紅コレクション(※注1)」の代表作である「紅まどんな(※注2)」が11月15日に販売解禁となります。

「紅まどんな」は県内のみで栽培されているかんきつで、果肉がゼリーのように柔らかく、果汁が豊富で皮も薄く食べやすいところが魅力で、贈答品としても人気の高い柑橘です。

JAえひめ中央堀江選果場では、解禁日を15日に控え、従業員が大きさや傷などを一つ一つ丁寧に確認しながら、手作業で箱詰め作業を行っていました。

同選果場の職員に伺ったところ、「出荷量は昨年よりも7%程度多く、糖度は昨年よりも良い状態だ」と話されました。

出荷は来年1月上旬まで続きます。

(※注1)「紅コレクション」とは、2024年に愛媛県産かんきつ3種類「紅まどんな・紅かんぺい・紅プリンセス」の3種類の柑橘を姉妹かんきつブランドとして愛媛県が命名しました。

(※注2)「紅まどんな」は、JA全農えひめの登録商標です。栽培が愛媛県内に限られている「愛媛果試第28号」のうち、県内のJAから品質を保証して出荷されたものに限り「紅まどんな」としての販売が認められています。

箱詰め作業の様子

大きさや傷などを確認する従業員

統計調査の永年協力者に農林水産大臣感謝状を伝達

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和7年11月12日

農林水産省では、毎年10月18日の「統計の日(注)」にあわせて、永年にわたり農林水産統計調査に御協力いただいた方々に対して、農林水産大臣感謝状並びに地方農政局長感謝状を授与しています。

令和7年度において愛媛県内では、農林水産大臣感謝状を14名、中国四国農政局長感謝状を46名の方々に授与いたします。

愛媛県拠点では、農業経営統計調査を15年の永きにわたり御協力いただいている、松山市の松岡仁志紀さんを訪問し、須田地方参事官から農林水産大臣感謝状を伝達し感謝の意を伝えました。

(注)「統計の日」とは

統計の重要性に対する国民の皆様の関心と理解を深め、統計調査に対する国民の皆様のより一層の御協力をいただくため、昭和48年7月3日の閣議了解により定められました。

松岡仁志紀さん(左)

柑橘園地における省力化への挑戦

- 撮影場所:愛媛県宇和島市

- 撮影日:令和7年11月5日

農林水産省は、平石農園から申請された「柑橘類の防除・施肥作業に農業用ドローンを利用し、作業効率を高めるための樹形変更の取組」の生産方式革新実施計画の認定を行いました。

愛媛県内では2例目の認定となります。

本計画は、スマート農業技術活用促進法に基づき、スマート農業技術の導入と新たな生産方式の確立を通じて、生産性の向上を図ることを目的としています。

同農園の平石氏は「樹形を変更することで防除や施肥作業をより効率的に実施でき、労働負荷の軽減や作業時間の大幅な短縮につながると考えています。これまで農業用ドローンによる作業の中でさまざまな課題に直面しましたが、その都度、試行錯誤しながら解決してきました。こうして得た知見やノウハウを、次の世代の農業者へつなげていきたいです。」と今後の抱負を語られました。

10月

第57回中国四国地域若い農業者のつどい開催

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和7年10月29日

中国四国農業青年クラブ連絡協議会(事務局:中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課)と愛媛県青年農業者連絡協議会が主催する「第57回中国四国地域若い農業者のつどい」が愛媛県内で開催され、約180名が参加しました。

同つどいは、魅力ある農業・農村の創出に努めている若い農業者が、交流を深め合うことにより、農村の担い手としての資質向上を図るために、毎年、各県持ち回りで開催しています。

開会式の後、プロジェクト発表(6名)及び意見発表(4名)が行われ、最優秀賞、優秀賞等が決定しました。受賞した4名は、令和8年3月に開催される全国農業者会議に中国四国ブロック代表として出場されます。

また、1日目終了後には交流会、翌日には現地研修も行われ、若い農業者同士の活発な交流が行われました。

した愛媛県代表豊田さんの発表

新規就農者への施策説明

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和7年10月20日

日本政策金融公庫松山支店の主催による新規就農者交流会が、リジェール松山クリスタルホールで開催され、新規就農者17名を含む、農業者、えひめ農業未来カレッジの学生及び関係機関の担当者80名が参加しました。

同交流会では、県内を代表する先輩農業者3名から事業承継、農業の喜び、就農初期の失敗など様々な体験談がリレー講演形式で披露されたのち、愛媛県拠点から、令和8年度農林水産予算概算要求のうち新規就農者育成総合対策活用に向けた施策説明を行いました。

会場の様子

松山市農業指導センター主催の研修会に参加

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和7年10月2日

農業現場での栽培技術の向上を目的に、松山市農業指導センター主催の「農業DX気温・湿度等モニタリング研修会」が開催され、農業者など約30名が参加しました。

研修会では、株式会社ティアンドデイの鈴木氏から、スマートフォンで簡単に温度・湿度管理が可能な温湿度記録計やスマートフォンで操作ができる自動かん水バルブが紹介されました。同センターからは、活用事例や実際にかんきつハウスに設置している機器の具体的な説明が行われました。

かんきつ農家の参加者からは、「4年ほど前から自動かん水バルブを使用しているが、アプリも使いやすい」「かんきつハウスの温度変化の観測のため、温湿度記録計を活用していきたい」といった声が聞かれました。

同センターは、「このようなスマート機器の活用で、生産性の向上や省力化を進めていき、農業のDXを推進していきたい」と話していました。

自動かん水バルブの設置の様子

9月

奥松瀬川収穫祭

- 撮影場所:愛媛県東温市

- 撮影日:令和7年9月27日

令和7年9月27日(土曜日)東温市奥松瀬川地区において、「奥松瀬川収穫祭」が開催されました。

同地区は「農村型地域運営組織(農村RMO(※注))」や「指定棚田地域」の活動を行い地域活性化に取り組まれています。

当日は、地区内外から多くの人が訪れ、収穫祭を楽しみました。

会場では、地元産の新米、野菜などの農作物や、焼き鳥などの飲食物が販売され、しし鍋や地元産のお米で作ったおにぎりが振る舞われました。

また、津軽三味線や、和太鼓のライブが行われ収穫祭を盛り上げました。

開会式においては、来賓の議員や市長に次いで、愛媛県拠点の須田地方参事官が挨拶を行い、祝意を述べました。

(※注) 農村RMOとは、複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織

天空の隠れ里で稲刈り体験開催

- 撮影場所:愛媛県大洲市

- 撮影日:令和7年9月27日

「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~(ポスト棚田百選)」に認定されている樫谷(かしだに)棚田において、9月27日~28日に棚田オーナーを招いた稲刈り体験会が開催されました。

樫谷棚田保存会によると、27日には棚田オーナー39組のうち家族連れら17組49人が参加しました。今年栽培したコシヒカリは天候に恵まれたこともあり、昨年より収穫量は多い見込みとのことです。

参加者は、倒れた稲も多い中、鎌による刈り取りから稲木への干し方まで、地元農家の指導を受けながら、収穫体験に汗を流しました。

同保存会の城本代表は、「棚田保全の趣旨に賛同いただいた参加者との交流を大切に、今後も活動を継続していきたい」と今後の活動に向けた抱負を語られました。

稲刈りが概ね終了した樫谷棚田

雑穀の普及拡大に向けた取組

- 撮影場所:愛媛県久万高原町

- 撮影日:令和7年9月17日

久万高原町では古くから「こきび」、「たかきび」、「地とうきび」などの雑穀の栽培が行われ、郷土料理にも使われてきましたが、食生活の変化などによる利用量の減少にともない、栽培者や栽培面積は減少していました。

そのため、愛媛県中予地方局農業振興課(久万高原農業指導班)では、雑穀の新規栽培者の確保や栽培技術の普及に取り組み、令和6年度の栽培者数は23名、栽培面積は2.5ヘクタールと人数・面積共に増加傾向にあります。

また、地元の上浮穴高校や事業者と連携して、「たかきび」と「地とうきび」を使った「ぷちきびカレー」や、「地とうきび」の粉(はなこ)を使った「はなこねり汁」などの商品開発の支援も行っており、主に町内の道の駅で販売されています。

さらに、10月26日(日曜日)に久万農業公園アグリピアで開催される「久万高原秋の収穫祭」では、ひき肉の代わりに「たかきび」を使った「クーマカレー」の試食提供が行われる予定です。

【関連URL】

https://www.kumakogen.jp/soshiki/5/11309.html(久万高原町ホームページ「郷土料理・地産地消レシピ」へリンク)

販売中の「はなこねり汁」

※画像提供:愛媛県中予地方局農業振興課(久万高原農業指導班)

「フィッシュガール」がシアトルやハワイでマグロ解体ショー!!

- 撮影場所:愛媛県宇和島市

- 撮影日:令和7年9月17日

みかんと水産養殖のまち、宇和島に所在する県立宇和島水産高校の「フィッシュガール」は、国内はもとより米国ハワイ州やワシントン州等でマグロの解体ショーを実施し県産水産物のPRに貢献する取組で大活躍中です。

また、生徒が市場調査を行い地域水産資源を活用した缶詰や冷凍食品を開発製造し、国内外で販売を行っています。とりわけ「ぶりだいこん缶詰」は海外でも販売に合わせて買いに来てくれるお客さんがいるほどの人気商品となっています。

輸出に際しては、関連団体と連携し様々なハードルをクリアしてきました。同校の田中教諭は「地元の水産物が海外で喜ばれている姿を見て、地元水産業に誇りを持ってほしい」と話しておられました。

同校は愛媛県や宇和島市のバックアップを受け学生寮を整え令和8年度から入学志願者を全国募集することが決定しました!頑張れフィッシュガール!!

【関連URL】

https://uwajimasuisan-h.esnet.ed.jp/(宇和島水産高校へリンク)

https://www.instagram.com/fishgirl_suiken/(フィッシュガールのインスタグラム)

海外バイヤーへの商談

対米輸出を行っている缶詰商品

「地域と共に有機ビジネスを創る」高校生の挑戦-その2-

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和7年9月10日

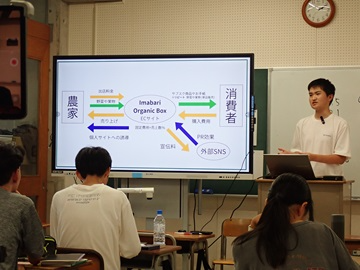

令和7年9月10日、FC今治里山高校2年生26人が、有機プログラム「地域と共に創る有機ビジネス -begins with soil-「5年後、10年後をデザインせよ」」と題した授業において、販路・販売力不足など有機農業に関する6つの社会課題の解決に向けた有機ビジネスの企画発表を行いました。

「有機農産物の販路を開拓するためにECサイトを立ち上げ、サブスク型の有機農産物定期配送を手掛けて農家と消費者を結ぶ企画」、有機農業の魅力を伝えるためには幼少期からの体験学習が必要であり、「夏休みの自由研究で鉢植えの有機野菜を育てる企画」、「有機農業体験型テーマパークを作って有機農業の魅力を体感する企画」、「仮想空間で有機農業を体験できるゲームを開発して有機農産物を定期配送することにより、有機農業の魅力を伝え販路を開拓する企画」など、課題解決に向けた高校生の柔軟な発想の企画が提案されました。

前回の「地域と共に有機ビジネスを創る」高校生の挑戦が始まるは愛媛拠点の令和7年7月16日分をご覧ください。

パクチーの周年供給に向けて

- 撮影場所:愛媛県砥部町

- 撮影日:令和7年9月9日

中予地区では、標高差を利用したリレー栽培で、夏季の栽培が困難なパクチーの生産が行われています。

これは、周年での安定出荷を目指し、愛媛県中予地方局が作成した標高別栽培暦に基づくもので、昨年は、松山市や東温市を中心に1.3ヘクタールが栽培されており、生産者は年々増加しています。

標高約500メートルの砥部町満穂地区の生産者である相原農園では、現在、パクチーの収穫が始まっています。同農園の相原氏は、「アメリカでの海外農業研修の際に出会ったパクチーの風味に引かれ栽培に興味を持っていた。難しい作型への挑戦だが、良いものを作れるよう試行錯誤しながら、これからも出来るだけ長く栽培を続けたい。」と話していました。

同地方局では、中予産パクチーの知名度向上と需要拡大に向け、「愛媛フェア」等の県外でのイベントで、引き続きPR活動を実施する予定とのことです。

【関連URL】 (中予地方局関連ページへリンク)

https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/137438.pdf

人間にも栗にもやさしい栽培

- 撮影場所:愛媛県内子町

- 撮影日:令和7年9月8日

内子町石畳地区で「石畳栗」を生産している山田哲也氏の栗園を訪問しました。

「石畳栗」は農薬を使用せずに樹上完熟で栽培したブランド栗で、非常に糖度が高いことが特徴です。同氏に甘さの秘訣を伺うと、「剪定によって樹木の背丈を抑えることで、均一に日光がいきわたり、でんぷんの貯蔵量が多い甘い栗ができます。」とのことです。今年は日照時間が多く、日光をたっぷり浴びたことにより、品質の良い栗に仕上がっているそうです。

また同氏は、「農薬を使わないことにより、益虫の影響で害虫が減り、収穫量が増えました。さらに農薬散布の作業が無くなることで、有機質資材中心の土づくり等の作業ができるようになり、人間にも栗にもやさしい栽培です。今後は、次世代の子供たちが農業にこの地域に夢を持てるよう、より一層良質な栗づくりを進めていきます。」と熱く語られました。

超低樹高栽培の園地

8月

実りの秋を迎えた棚田

- 撮影場所:愛媛県東温市

- 撮影日:令和7年8月28日

農林水産省は、「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~(ポスト棚田百選)」として全国271の棚田を認定しています。その一つである「井内の棚田」は、面積は30ヘクタール、集落全域の田んぼの数は約500枚に及びます。

同棚田では、地元住民等で組織する「井内地区活性化協議会」が「井内棚田FAN CLUB」を設立し、地域外の方と田植えや稲刈り体験等の交流を通じた棚田を守る活動を行っています。

同協議会の永井会長は、「標高500メートル以上の冷涼なこの地域の素晴らしい棚田をぜひ多くの方に観てもらいたい。また、保存活動を行う本FANCLUBにも多くの方に加入いただきたい。」と話していました。

今年の稲の生育は、天候に恵まれ例年より一週間程度早いとのことで、稲刈り体験は9月7日に行う予定だそうです。

【関連URL】

https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/16/1274.html (井内棚田FANCLUB募集ページへリンク)

棚田カード(左)と棚田めぐりガイド

5年後の法人化を目指し、経営管理を徹底

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和7年8月27日

今治市で花苗や野菜苗などの生産・販売を行っている「そがべ花園」を訪問し、代表の曽我部昌紀(まさき)氏にお話を伺いました。

同園の強みは、顧客のニーズに合わせた品種の提案や納期の調整ができることです。小学校などの公共施設には、手間をかけなくても長期間見栄え良く楽しめる花や、高温に強い花などを提案し、同園の直売所では、お客さんが花を育てることを楽しめるような取扱説明書を作成したり、植える場所の環境に合うものを提案するなど、独自の工夫をしているとのこと。

同氏は、「当園は、小規模でも最大の売り上げを出すことを目標にしている。受注生産することで市場価格に左右されない確実な経営を行い、毎月決算することで経営状況をきちんと把握している。さらに、経営改善に努めて収益率を上げ、5年後の法人化を目指したい。」と今後の目標を語られました。

農業用ドローンの利用と樹形変更により労働生産性の向上に取り組む

- 撮影場所:愛媛県八幡浜市

- 撮影日:令和7年8月19日

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律では、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)を農林水産大臣が認定し、認定を受けた事業者は、金融・税制等の支援措置を受けることができます。

農林水産省は、株式会社ミヤモトオレンジガーデンから申請された「防除、施肥作業への農業用ドローンの利用と作業効率を高める樹形変更により労働生産性を向上させる取組」の同実施計画を、愛媛県内では初めて認定しました。

同社の宮本社長は、「八幡浜市の柑橘は、石垣の段々畑で多く栽培されている。現在は、ドローンを活用して農薬散布による身体的負担を軽減しているが、さらに樹形変更を加えることで効率的かつ効果的な農薬散布作業を実施し、栽培に係る労働生産性を向上させ、経営規模の拡大を目指したい。」と抱負を話されていました。

農業女子プロジェクトメンバーとの意見交換

- 撮影場所:愛媛県八幡浜市

- 撮影日:令和7年8月4日

全国有数の温州みかんの産地である愛媛県八幡浜市で女性農業者として活躍される野本沙希さんは、農林水産省の農業女子プロジェクトメンバーのほか、愛媛県の一次産業女子ネットワークさくらひめや、地域の∞農Harvest(はちのうハーベスト)などの女性グループでも活動しています。

野本さんは温州みかんを青果としての販売だけでなく、以前は廃棄していた摘果みかん等を有効活用したいとの思いで「magenta mikan(マゼンタミカン)」を起業し、ジュースや摘果みかんアクセサリー、みかんチョコ等の加工品を開発・販売しています。

これからも女性ならではの目線で農業経営者になり、みかん栽培に取り組むとともに、色々なアイデアを出して新たな加工品作りに挑戦したいとのことでした。

【関連URL】

https://magentamikan.raku-uru.jp/fr/2(magenta mikanへリンク)

夏の訪れ告げるひまわり

- 撮影場所:愛媛県松前町

- 撮影日:令和7年8月1日

ひまわりが咲く季節がやってきました。松前町は、平成18年度から「えひめバイオマスプロジェクト」のモデル地域として、町花であるひまわりを栽培し、種子から油を搾ってバイオディーゼル燃料を活用する「松前町バイオマス推進事業」を行ってきました。花畑として景観形成と環境負荷を抑えた燃料利用を両立させるこの取組は、地域循環型社会のモデルとして注目されています。

同町徳丸には高忍日賣神社(たかおしひめじんじゃ)の近くにひまわりが鑑賞できるスポットがあります。今は咲き始めの段階で約3割しか開花していませんが、真夏日が続く中で順調に開花が進むことが期待されます。

地元住民や観光客は、満開を待ち望んでおり、神社の静かな佇まいと相まって、ひまわりはますます夏の風物詩として地域に彩りを添えています。

7月

新たな担い手が根域制限栽培のぶどうに闘志を燃やす!

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和7年7月31日

有限会社こんぱらは、造船を中心とした工業が主産業である今治市大西町の紺原地区で環境保全型複合農業を実践しており、令和6年度「農林水産祭むらづくり部門」において農林水産大臣賞を受賞しました。この日は、同社代表取締役の菅惠志氏と期待の若手の近藤清志氏と意見交換を行いました。

同社は、地域環境を守り、農業振興に思いを馳せ、持続可能な農業経営を目指しており、水稲のほか、作業性や収益性向上のため、きゅうり、たまねぎ、さといもなどの生産から販売に活路を見い出しています。今年度からはさらに、近藤氏が中心となり、ぶどう(シャインマスカットなど)の根域制限栽培(※注)に取り組んでいるそうです。

近藤氏は「従業員が高齢化する中、根域制限によるぶどう栽培は軽作業で収益性に期待ができるので、当社の主力商品に育てていきたい。」と抱負を述べられていました。

(※注)根域制限栽培:土量を制限し根の分布域を制限することで、樹体の大きさの調整や、着果促進、果実品質の向上を目的とする栽培技術。

しらすが不漁 海水温の上昇が原因か

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和7年7月31日

今治市菊間町沖において、しらす漁を行っている越智水産にお話を伺いました。

しらすとは、主にカタクチイワシやマイワシの稚魚の総称で、大きさは、体長1~2センチメートル程度と言われています。

同社では、水揚げしたしらすを加工場で湯気が立ちあがる釜に投入し、真っ白にゆであがったしらすをパック詰めしたのち、直売所において釜揚げしらすとして販売しています。水揚げしてから商品になるまでに1時間未満で加工されており、鮮度を守る手際の良さがひかります。

また、加工場前の広場には、釜揚げしらすが白いじゅうたんのように天日干しされています。出来上がったちりめんは、手作業により丁寧に選別されたのち消費者の元に届けられます。

同社の従業員は、「今年は、猛暑の影響で海水温が高く、しらすの漁獲量が平年の2割程度に減っている。夏の漁は8月上旬で終了するが、来年に期待したい。」と話していました。

ふるさとの農業を守り続けるために!

- 撮影場所:愛媛県鬼北町

- 撮影日:令和7年7月28日

鬼北町で、水稲を中心に生産、加工、販売及び作業受託を行っている「株式会社あう農園」の有田豊史代表取締役と農業を取り巻く状況について、意見交換を行いました。

同氏は、40歳でUターン就農し、7年後には「株式会社あう農園」を立ち上げました。現在は、水稲約70ヘクタールを自作、約30ヘクタールの作業受託を行っており、ドローンやリモコン草刈機等の導入や湛水直播、主食用米の輸出にも取り組まれています。

今後は、一部のほ場における乾田直播や、堆肥場の新設も視野に入れる等、常に先を見据え、経営の安定を図られています。

同氏は、「高齢化等により縮小化される地域のため、何より担い手を育てることが大切である。中山間地域においては、大規模農家だけでなく、小規模農家も必要なので、地域を守れる施策をお願いしたい。」と熱く語られました。

令和7年度愛媛県学校農業クラブ連盟第1回各種発表県大会

- 撮影場所:愛媛県内子町

- 撮影日:令和7年7月24日

愛媛県学校農業クラブ連盟は、7月24日及び25日内子町の五十崎自治センターにおいて、「Do you 農?農に学び農にはまる」を大会スローガンに令和7年度第1回各種発表県大会を開催しました。

本会は、農業高校生の甲子園と言われている「日本学校農業クラブ全国大会」の愛媛県予選会で、(1)農業生産・農業経営、(2)国土保全・環境創造、(3)資源活用・地域振興の3分野で、高校生自らが考える「農」に関する課題や将来像の意見発表部門(個人)と、地域農業と連携した研究成果のプロジェクト発表部門(グループ)が行われ、各部門最優秀賞を決めることになっています。

最優秀賞の3校と3名の皆さんは、発表内容に更なる磨きをかけて8月に徳島市で開催される四国大会に臨み、全国大会への進出を目指します。

JA全国女性組織協議会会長との意見交換

- 撮影場所:愛媛県八幡浜市

- 撮影日:令和7年7月22日

令和7年7月22日、愛媛県拠点は5月にJA全国女性組織協議会の会長に新しく就任された西川久美氏と女性農業者の活躍推進と現状の課題などについて意見交換を行いました。

西川会長は、同協議会の会長として活躍されているかたわら、自らも温州みかん、紅まどんな、不知火などを栽培し、地元JAにしうわ管内の柑橘のPRや消費拡大などの活動にも積極的に取り組まれています。

近年、JAにおける女性組織協議会の会員数は減少が続いていますが、西川会長は「女性活躍には男性の理解と協力が必要である」との考えを示されるとともに、「これからのJA女性組織の中心となるフレッシュミズ(注)を中心に、農業に取り組む考え方や意見を聞きながら、組織活動の活性化に向けて尽力していきたい」とおっしゃっていました。

(注)フレッシュミズとは、JAをよりどころに食や農業に関心のある若い世代(おおむね45歳くらいまで)が集まって作った組織

【関連URL】https://women.ja-group.jp/(JA全国女性組織協議会のホームページへリンク)

ひめカレ学生への施策説明

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和7年7月18日

愛媛県拠点は、えひめ農業未来カレッジ(愛媛県立農業大学校)において、総合農学科の2年生37名を対象に、農林水産省の主要施策に関する講義を行いました。

講義では「新たな食料・農業・農村基本計画」及び「愛媛県の農業事情」についての説明に加え、農林水産省公式YouTubeチャンネルBUZZ MAFF(ばずまふ)などを紹介しました。

学生からは、「農業政策や地域農業の理解が深まった」、「BUZZ MAFFを観てみようと思う」などの感想が寄せられました。

「地域と共に有機ビジネスを創る」高校生の挑戦が始まる

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和7年7月16日

令和7年7月16日、FC今治里山高校2年生26人に対し、有機プログラム「地域と共に創る有機ビジネス -begins with soil-「5年後、10年後をデザインせよ」」と題した授業において、愛媛県拠点から、有機農業の現状と課題などの施策を説明しました。

同高校では、全校生徒を対象に「環境教育」をカリキュラムとして取り入れています。今回は、同科目のカリキュラムの一環として、愛媛県拠点や今治市から有機農業の現状・政策・地域課題・取組を学び、(1)有機農業の課題を理解する。(2)自分たちで社会を変える会社を立ち上げる。(3)5年後・10年後を見据えた地域への影響を検討し、市民としてどのような行動ができるかを考える授業とのことです。

説明後、生徒たちは、有機農業に関する6つの社会課題(担い手不足や販路・販売力不足など)ごとにグループに分かれ、課題解決に向けた検討をスタートしました。

なお、検討結果は、9月10日に発表される予定です。

6月

農業女子プロジェクトメンバーとの意見交換

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和7年6月24日

農林水産省の農業女子プロジェクト(注)メンバーである三島早稀さんは、「祖父母の高齢化により規模縮小が続く実家の農業」と「幼い頃感じた農業の楽しい思い出」が失われる危機感から、大学卒業と同時に就農しました。

5年前からは、松山市青年農業者連絡協議会北条支部(HAPP)会長を務め、先頭に立って地域農業の活性化に仲間達と取り組んでいます。

経営では、就農当初のいよかん主体から、愛媛果試第28号(JA全農えひめ登録商標:紅まどんな)、甘平、愛媛果試第48号(愛媛県登録商標:紅プリンセス)等の高級柑橘の栽培規模を拡大して、収益向上を目指して頑張っています。

また、HAPPの活動の中でドローンの操縦免許を取得され、将来は肥料や農薬の散布にドローンを使用して省力化を図ろうと検討しているそうです。

三島さんは「これからも自分が楽しいと思える農業をやっていきます。」と力強く話していました。

「農業女子プロジェクト」については、こちらをご覧ください。https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/noujopj.html(農林水産省ホームページへリンク)

(注)「農業女子プロジェクト」とは、女性農業者が日々の生活や仕事、自然との関わりの中で培った知恵を様々な企業の技術・ノウハウ・アイデアなどと結びつけ新たな商品やサービス、情報を創造し、社会に広く発信し、農業で活躍する女性の姿を多くの皆さまに知っていただくための取り組みです。

「6月は食育月間」みんなで一緒にお弁当

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和7年6月19日

国の食育基本計画では、毎年6月を「食育月間」と定め、国、地方公共団体、関係団体などが協力して、食育推進運動を重点的に実施することで、食育の一層の浸透を図ることとしています。

また、一年を通じて継続的に同運動を展開するため、毎月19日を「食育の日」とし、家族そろって食卓を囲むなどの取組が推奨されています。

愛媛県拠点では、平成28年より毎年「食育の日」である6月19日に、職員が弁当を持ち寄り一緒に食事をする「共食(きょうしょく)」を実施し10年目となります。

テーブルには、早起きして作ったお手製のお弁当や愛情たっぷりのお弁当など美味しそうなお弁当が大集合しました。

皆で、会話をしながら楽しくお弁当を食べ、和やかな雰囲気の「弁当の日」となりました。

甘長とうがらしが出荷最盛期を迎えました

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和7年6月10日

今治市の高尾清美さんが簡易ハウスで栽培している甘長とうがらし「甘とう美人」の出荷が最盛期を迎えました。

京野菜の一種である甘長とうがらしは、見た目が大きなとうがらしに見えますが、ピーマンやししとうと比べて苦みや辛味も少ないので、いろいろな調理に向いており、5月から11月の間、主に地元と関西方面に出荷するとのこと。

同氏は、昨年までの5年間、甘長とうがらしの露地栽培に取り組んできましたが、更なる品質の向上と高収益を目指し、今年から簡易ハウス栽培に挑戦しています。

同氏は、「簡易ハウス栽培は露地栽培とは異なり、成長速度や昼夜の気温変化に気を遣うことが多く、春先の低温は、営農指導員の助言もあり順調に成長した。これからの高温にも、今までの知識や経験と営農指導員の助けを借りて作物の様子を見ながら育てていきたい。また、今年はきゅうり栽培にも挑戦し、色々な方法を試して自分に合った栽培体系を模索していきたい。」と話していました。

令和7年度豊かなむらづくり全国表彰事業の現地調査

- 撮影場所:愛媛県内子町

- 撮影日:令和7年6月5日

中国四国農政局むらづくり審査会は、愛媛県から、内子町の「石畳地区」について「令和7年度豊かなむらづくり全国表彰事業」(※注)の推薦があったことから、現地調査を実施しました。

石畳地区では、若者を中心に、低樹高栽培の樹上完熟栗「完熟石畳栗」の栽培や加工・販売、古民家利用の宿泊施設「石畳の宿」での地元食材中心のおもてなし、地元産そばを使ったそば屋の開店、過去、精米や製材に活用されていた水車の再建を始めとした精力的なむらづくり活動が行われています。

同審査会は、石畳自治会長の寳泉(ほうせん)氏から概要説明を受けた後、地域の視察や意見交換などを行いました。

現地調査では、寳泉氏や生産者の山田氏などが、地区の取組や将来像を熱く語られ、寳泉氏は、「若い方も夢を持って創造型の地区づくりをやっている。住んでよし、訪ねてよしの石畳にしたい。」と抱負を話されていました。

(※注)豊かなむらづくり全国表彰事業とは、農山漁村におけるむらづくりの優良事例の表彰、業績発表等を行うことにより、むらづくり活動の全国的な展開を助長し、地域ぐるみの連帯感の醸成及びコミュニティ機能の強化を図り、農林漁業及び農山漁村の健全な発展に資することを目的として、昭和54年度から実施されているものです。

水車小屋では、水車の力で精米中

栗園に咲き誇る栗の花

5月

米粉パンコンテスト準グランプリ店舗を訪問しました!

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和7年5月30日

昨年12月、山形県で開催された「第2回おいしい米粉パンコンテスト」で準グランプリ受賞の米粉食品(焼菓子・パン)の専門店「にじとまめ。」を訪問し、意見交換を行いました。

店主の田中直子氏は、小麦粉パン店を経営していたものの、自身が小麦アレルギーを発症したことから、「同様に苦しんでいる方でも食べられるものを作りたい」と考え、米粉の焼菓子教室で米粉についての知識を学び、米粉焼菓子専門店として再オープンされたそうです。

今回のコンテストで、審査員の方から、グルテンフリーにも関わらず、小麦パンに近い味や食感を再現するなど、品質と技術力の高さを評価していただき、大変嬉しかったとのことです。

受賞後も日々研鑽を重ねている田中氏は、「アレルギーがあってもなくても一緒に楽しめる米粉商品を作り続けたい。また、地方の特産品と米粉をかけ合わせた商品開発を今後も行っていきたい。」と語られていました。

おいしい新茶ができました

- 撮影場所:愛媛県久万高原町

- 撮影日:令和7年5月29日

久万高原町面河(おもご)地区では、平成30年に「面河地区地域運営協議会(だんだんおもご)」が発足し、同協議会の福祉部会が、管理ができなくなった農家の茶畑を引き受け、栽培管理や製茶加工を行っています。

5月29日に一番茶の収穫・加工作業が行われ、部会員のほか地域住民や地域おこし協力隊員、地元上浮穴高等学校の生徒が応援に駆け付けました。

今シーズンは寒い日が多かったため、収穫の開始は例年より約一週間遅れたそうです。

部会長の高岡氏は、「農薬を使わず栽培した面河のお茶を、ぜひ多くの方に味わっていただきたい。」と話していました。

収穫された茶葉は番茶とウーロン茶に加工され、地元の観光施設「おもごふるさとの駅」や町内の道の駅で販売されます。

茶葉の選別作業

摘んだ茶葉と乾燥後の茶葉(右上)

天空の隠れ里で棚田オーナーが田植え体験

- 撮影場所:愛媛県大洲市

- 撮影日:令和7年5月26日

農林水産省では、「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~(ポスト棚田百選)」として全国271の棚田を認定しています。

愛媛県では5地区が認定されており、そのひとつである樫谷(かしだに)棚田において、5月25日~26日に田植え体験会が開催され、両日で15組のオーナーが田植えを体験されました。

樫谷棚田保存会によると、令和7年は、オーナー募集を開始してから数日で定員(39組)に達したということで、人気、関心の高さが伺えます。

参会者からは、「初めての田植えであったが、楽しかった。」「この棚田の風景を守るために少しでも役立てれば。」などの感想が聞かれました。

同保存会では、9月末に稲刈り体験を行う予定にしています。

多様な人材で農業に取り組んでいます

- 撮影場所:愛媛県松前町

- 撮影日:令和7年5月23日

松前町で平成26年から、障がい者の就労の場を作りたいとの思いで農業を始め、農福連携(注1)に取り組んでいる「株式会社まさきばたけ」を訪問し、お話を伺いました。

同社は、米麦や野菜の生産のほか観光いちご園を営んでおり、福祉事業所(就労継続支援B型(注2))利用者の皆さんが、いちごの株除去やさといも等の収穫、水田や畑の草引きなどの作業に年間を通して携わっています。

同社の小林代表は、「事業所利用者の皆さんに無理がかからないように、人数や作業時間に幅を持たせ、ゆとりを持った依頼を行っている。また、当社では子育て中の女性や定年退職後の高齢者、障がいがある方など多様な者が働いており、作業工程を細分化することで、誰にでもできる農業を目指している。」と話していました。

(注1)農福連携とは、農業と福祉が連携し、障がいのある方々等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。

(注2)就労継続支援B型は、障がいのある方等が働く機会や技能を得ることをサポートする福祉サービスです。

【関連URL】https://www.manmaichigoen.com/campany (まさきばたけへリンク)

農家の強い味方が集う

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和7年5月20日

愛媛県農協営農生活指導員会議が主催する「愛媛県農協営農生活指導員会議第66回通常総会」が、リジェール松山で開催され、県内各JAから営農指導員及び生活指導員96名が参加しました。

営農指導員及び生活指導員は、JAグループ愛媛がめざす姿である「持続可能な農業」、「豊かで暮らしやすい地域共生社会」などの実現に向け、JAと組合員をつなぐ重要な役割を担っています。

同総会において、愛媛県拠点地方参事官が本年4月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」についての講演を行いました。

愛媛の農業を担う若手リーダーが集う

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和7年5月9日

愛媛県農協青壮年連盟の第68回通常総会が、リジェール松山で開催され、JAの青年部・青壮年部に所属している農業経営者や農業後継者など、総勢約80名が参加しました。

同連盟は、次代を担う地域農業のリーダーの育成に努めるとともに、安全・安心な食料の供給や環境保全型農業の推進に取り組みながら、子ども達との食農教育や消費者との交流会を実施するなど、幅広い活動を行っています。

同会において、愛媛県拠点地方参事官が「食料・農業・農村基本法」の改正及びそれに基づく新たな「食料・農業・農村基本計画」についての講演を行いました。

4月

一寸そらまめが旬の時期を迎えました

- 撮影場所:愛媛県松前町

- 撮影日:令和7年4月24日

一説には「空に向かって「さや」が伸びることからその名がつけられた」ともいわれる「そらまめ」は、「さや」が下に傾くと収穫を迎えます。

県内有数のそらまめの産地である松前町の「農事組合法人ほのぼの農園」では、4月19日から収穫が始まりました。

同農園のほ場では、「さや」に一寸(約3センチメートル)の実が3粒入る割合が高い「陵西一寸」(りょうさいいっすん)と「陵西一寸」を親とする「愛のそら」の2品種が、100メートルもの長さにわたって真っすぐ、整然と植えられています。

同農園の高市代表は、「今年は寒い日が多かったため生育は少し遅れているが、順調に育ってくれた。多くの方に味わってもらいたい。」と話していました。

収穫は4月末には最盛期を迎え、県内外の消費者のもとに届けられるそうです。

【関連URL】

(ほのぼの農園へリンク)

https://honobono-farm.com/

農業の担い手育成に向けて

- 撮影場所:愛媛県東温市

- 撮影日:令和7年4月1日

JA えひめ中央では県内外から就農希望者を受け入れ、2年間の農業研修を行っています。令和7年4月1日からは、東温市見奈良に新設された新規就農研修センター研修園での実習が始まりました。

同研修園は、ほ場面積が約3.6ヘクタールで、苺のハウス施設8棟のほか、露地野菜、水稲や花木類など多品目の実践的な研修を行う充実した施設です。

現在、農業を守り耕作放棄地を減らしたいと脱サラして新規就農を目指す方や、祖父の農地を引き継ぎ施設園芸にも挑戦したいという方など、21才から49才までの9名の研修生が経営の知識や栽培技術の習得に励んでいます。

同センターの森野センター長代理は、「ゆくゆくは地域のリーダーになってもらいたいが、まずはここで技術と経営をしっかり学んで欲しい」と話していました。

【関連URL】

(JAえひめ中央へリンク)

https://www.ja-e-chuo.or.jp/agri/effort/training/

お問合せ先

愛媛県拠点

〒790-8519

愛媛県松山市宮田町188 松山地方合同庁舎

代表:089-932-1177