フォトレポート(愛媛県)令和5年度

3月

今治市が愛媛県内初となる「オーガニックビレッジ宣言」を発表

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和6年3月26日

|

宣言文を発表する今治市長

中国四国農政局からの祝辞

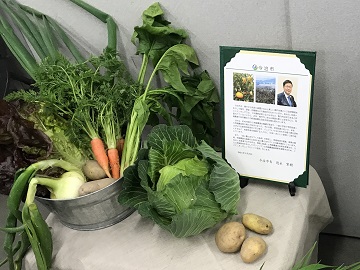

オーガニック宣言文と有機野菜

|

令和6年3月26日、今治市役所において、愛媛県内初の「オーガニックビレッジ宣言」にともなうセレモニーが開催されました。

セレモニーでは、徳永市長が「環境に配慮した有機農業の伝統を発展させ、さらに地域特性を生かした有機農業振興策の展開を図る。」と声高らかに宣言しました。その後、中国四国農政局を含む来賓から祝辞が述べられ、市担当者から今後の取組について説明がありました。

出席した有機農業者は、「今治市の有機農業は停滞気味だったが、宣言を契機に皆で協力して有機農業を広げていきたい。」と、今後の有機農業の発展に思いを馳せていました。

(注)オーガニックビレッジ:有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組を進める市町村のことをいう。

|

愛媛県南予地域の災害復興園地を視察

- 撮影場所:愛媛県宇和島市

- 撮影日:令和6年3月11日

|

再編復旧工事が完了した園地

苗木を植える中村知事

|

令和6年3月11日、宇和島市の愛媛県南予地方局において、南予地域柑橘(かんきつ)農業復興対策チーム第20回会議が開催されました。この会議は、平成30年7月豪雨で被害を受けたかんきつ園地の早期復興のために開催されています。

同会議では、現在の再編復旧工事の進捗状況や、苗木の植え付け状況などの説明が行われ、宇和島市の原形、改良復旧工事が令和5年12月に完成したことの報告がありました。

この日は午後より、再編復旧工事が一部完了した宇和島市吉田町玉津地区白浦工区の園地で、中村愛媛県知事と生産者の皆さんが、営農再開に向けて温州みかんの苗木を植え付けました。

この園地は、山の頂上を削ることにより傾斜を緩やかにし、以前より生産性の向上が図られ、関係者によると、今後は、温州みかんだけでなく、新品種の紅プリンセスも栽培していくとのことです。

|

2月

令和5年度農林水産祭「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和6年2月28日

|

シンポジウムの様子

来賓あいさつをする中国四国農政局長

|

令和6年2月28日、松山市において、令和5年度(第62回)農林水産祭「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」が開催されました。

このシンポジウムは、農林水産祭むらづくり部門で天皇杯を受賞した西予市の「百姓百品グループ」の業績に係るものとして開催されたものです。

シンポジウムでは、審査委員会からの選賞にかかる審査報告に引き続いて、同グループの「株式会社野村福祉園」代表取締役井上桃子氏による業績発表が行われました。同氏によると、同グループは「地域の課題を農業で解決する」をビジョンに掲げ、小規模農家の所得確保、女性・高齢者・障がい者の活躍の場の創出、地域の雇用、耕作放棄地の解消に寄与し、地域全体が一丸となった活動を展開しているとのことです。

その後のパネルディスカッションでは、行政や地域づくり専門家を交えて、同グループのこれまでの活動やその背景、今後の展開方向について熱心な討論が繰り広げられました。

|

令和5年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰式(東温市)

- 撮影場所:愛媛県東温市

- 撮影日:令和6年2月27日

|

受賞に対し謝辞を述べられる高市代表(左)

上村地区環境保全向上隊の皆さん(中央)

|

令和6年2月27日愛媛県拠点は、東温市において、「令和5年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰」の表彰式を開催し、上村(うえむら)地区環境保全向上隊に「優秀賞」を授与しました。

同向上隊は、非農家を含む地区全体で、毎年、水路と農道等の草刈り・泥上げ作業を実施しており、地域ぐるみでの保全管理活動が定着しています。また、地区の子供たちと生き物調査を行い、水源であるため池や湧水を守る活動や地域の景観形成活動等の取組に加え、地域内の各団体と連携し将来にわたって保存すべき農地の維持、担い手の育成・確保、農地集積等を進めており、これらの活動が評価され今回の受賞となりました。

表彰式において、高市代表は、謝辞とともに「長期にわたり活動を支えてくれている役員も高齢化が進んでいるが、引き続き地域のために活動を進めていきたい。」と今後の意気込みを語られました。

|

「農業女子の集いin愛媛」を開催

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和6年2月27日

|

笑顔が印象的な参加者の皆さん

交流会の様子

持ち寄った品々の展示

|

松山地方合同庁舎において、農林水産省が事務局を務める「農業女子プロジェクト」メンバーなど、県内の女性農業者が参加した交流会「農業女子の集いin愛媛」を開催しました。

交流会では、愛媛県拠点から女性の活躍推進に関する情報提供を行うとともに、株式会社フジ・リテイリング(マルシェ事業運営部)(現:株式会社フジ(生鮮統括本部マルシェグループ))の女性社員からも、消費者やエフ・マルシェが農業女子に求めるものについての提案等がありました。

その後、意見交換が行われ、女性農業者として農業経営に日々チャレンジしていることや、出荷・販売時の工夫など、話を始めると笑みもこぼれる和やかな交流会となりました。

会場では、参加者の皆さんが持参したみかんグラノーラやポストカード、鉢植え(ラナンキュラス)等、自慢の品々の展示も併せて行いました。

【関連URL】

農業女子プロジェクト(農林水産省へリンク)

https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/noujopj.html

|

樫谷棚田保存会10周年棚田写真展

- 撮影場所:愛媛県大洲市

- 撮影日:令和6年2月23日

|

棚田写真展

棚田写真展

|

大洲市戒川(かいかわ)地区の「樫谷(かしだに)棚田保存会」が設立10周年を記念して、2月23日から2月25日の3日間にかけて同市東大洲のオズメッセにおいて棚田写真展を開催しました。

同保存会は、平成26年に設立され「棚田オーナー制度」の導入、「収穫祭」等の開催を通じて棚田保全に努められ、令和4年度には農林水産省の「つなぐ棚田遺産」に選定されています。

写真展では、樫谷棚田を長年撮り続けられている、棚田写真家河野氏の写真を展示し、棚田の魅力と必要性を伝えられました。

2月23日には、オープニングセレモニーが開催され、長年の棚田オーナーや協力者への感謝状授与式や、「棚田保全10年のあゆみ」の上映が行われました。

保存会代表の城本氏は、「設立から10年たちスタッフも高齢になったが、活動が続くよう頑張りたい。」と話されていました。

|

匠の技で育つ「しまなみ春トマト」

|

ハウス内で作業をする富田氏

元気に育つ「しまなみ春トマト」

|

「しまなみ春トマト」は、JAおちいまばり独自のブランドトマトで、同JA管内の生産者6人が約1ヘクタールを栽培しています。

「しまなみ春トマト」の出荷は昨年の11月中旬から始まっていて、7月上旬まで続きます。出荷のピークは春先の3月で、成長の早い夏秋トマトのさっぱりとした味わいとは違って、ハウスの中でじっくりと育つ冬春トマトは、コクと甘みが凝縮された濃厚なトマトとなります。

同JAトマト部会長の富田氏から、「水を絞ることで美味しくなるよ。」と笑顔で教えていただきましたが、これは長年の栽培経験により的確な土壌水分を極めることによりなしえるプロの技です。

この「しまなみ春トマト」は、今治市内の直売所などで販売されています。

|

1月

異業種から大好きな農業へ

- 撮影場所:愛媛県新居浜市

- 撮影日:令和6年1月31日

|

意見交換を行った波片氏

春の収穫を待つにんじん用トンネル

|

新居浜市で根菜類中心の農業を営まれている「はがた農園」代表の波片仁志(はがたひとし)氏と意見交換を行いました。

同氏は、会社員から漁師、そして農家へと異色の経歴の持ち主ですが、就農後8年が経った今では、農業は自由度が高く自分に合っているそうです。

耕作放棄地を自力で開墾して、独学で野菜栽培を開始。にんじんを中心に、だいこん、ばれいしょなど、毎日愛情をたっぷり込めて野菜を育てられています。

数々の失敗も経験されてきたそうですが、現在は、ひまわりの緑肥化やきのこの廃菌床の堆肥化にも取り組まれており、「もっと勉強して、品質の高い自慢できる野菜をどんどん育て、たくさんの方に食べていただきたい。」と笑顔で話されました。

|

令和5年度農業高校生による「みどりの食料システム戦略」の実践プロジェクト発表会

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和6年1月24日

|

参加者のみなさん

高校生の発表の様子

|

農林水産省では、2050年に向けて、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため「みどりの食料システム戦略」を策定しました。

愛媛県拠点では、同戦略が目指す2050年に日本の中核を担う農高生の皆さんに、実際に有機栽培、減農薬・減化学肥料での農作物栽培に取り組んでもらい、成果や課題を取りまとめ発表する会を開催しました。

今回の発表会には、西条農業高校、伊予農業高校、大洲農業高校の3校計14名(うち学生11名、教職員3名)が参加しました。

発表会では、農業の環境負荷低減へ挑戦した農高生から、同戦略に対する可能性や課題等の提案が発表され、農政局や県、JA、愛媛大学の関係者と活発な意見交換がなされました。

講評では「高校生のフレッシュなプレゼンで感動しました」との発言があるなど、貴重な発表会となりました。

県拠点は、これからの農業を担っていく若者との意見交換の場を引き続き提供していきます。

|

子どもたちにおいしい野菜を届けたい

- 撮影場所:愛媛県四国中央市

- 撮影日:令和6年1月18日

|

眞鍋氏(左)との意見交換の様子

竹から作られたパウダー状の肥料

|

四国中央市で野菜の栽培に取り組む眞鍋一慶(まなべかずのり)氏と意見交換を行いました。

同氏は、リフォーム、新築、改修などの一般土木建築工事業を本業としており、これまで農業とは全く無縁であったとのことですが、農地に関わる仕事を通じて農業に興味を持ち、令和4年から農業に参入しました。

現在は本業でのノウハウを生かして荒廃農地を再生し、にんにくやにんじんを中心に多品目の野菜を少量ずつ栽培しています。また、自身で製造している「竹をパウダー状にした肥料」を活用することで、化学農薬や化学肥料に頼らない農業をモットーにしているとのことです。

同氏は、「地元の子どもたちに安全・安心でおいしい野菜を食べてほしい。そのため、今後は学校給食に使ってもらえるよう頑張りたい。」と抱負を語られていました。

|

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞授与式

- 撮影場所:愛媛県宇和島市

- 撮影日:令和6年1月12日

|

受賞された分校の皆さんと地方参事官

地域情報ビジネス部の皆さん

意見交換会の様子

|

令和6年1月12日、愛媛県拠点は愛媛県立北宇和高等学校三間分校において、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞を受賞した「愛媛県立北宇和高等学校三間分校地域情報ビジネス部×みまプロジェクト「みまブンブン室プロジェクト」」に対し、授与式を行いました。

同プロジェクトは、同校が所在する宇和島市三間町を盛り上げるために「地域情報ビジネス部」の生徒と同町の民間グループ「みまプロジェクト」のコラボにより設立されました。主な取組として、地元特産の三間米や地域の食材、自家製ソースを利用した「ライスバーガー」を開発し、販売等を通じて同町のPR活動を行うなど、地域活性化に貢献し、今後の活躍も期待しての今回の受賞となりました。

意見交換会では、生徒から「大変なこともあったが、テレビ等にも取り上げられ、販売時には激励の声もかけていただき、三間町の魅力を多くの方々に知ってもらえて良かった。これからも地元の魅力を伝えていきたい。」との抱負が語られました。

|

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証授与式

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和6年1月10日

|

草花班の皆さんと地方参事官

意見交換会の様子

|

令和6年1月10日、愛媛県拠点は愛媛県立丹原高等学校において、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定された同校の「草花班」に対し認定証授与式を行いました。

同校「草花班」は、軽作業で高収入が見込める花木に着目し、持続可能な花木苗生産技術を確立させ、西条地域を日本でも有名な花木の産地にすることを目標に活動を開始しました。

今回の取組では、一般の農家でも容易に発根させられる方法の研究や、関係機関と連携して発根率の調査を行い、地域に還元するなどして、地域の花木生産に貢献されました。これらの取組が優良な事例として、今回の受賞となりました。

意見交換会では、生徒から「新たに導入された発芽室を有効活用し、ユーカリ等の発根率と活着率を向上させるとともに、安定した花木苗の生産を確立し地域に広げていきたい。」と今後の活動への意気込みが語られました。

|

愛媛県産かんきつを食べて応援しよう

|

宣言書の前で記念撮影

お昼休みの団らん

|

愛媛県拠点は、愛媛県が募集する愛媛県産かんきつ消費拡大運動「みかんdeチャージ」プロジェクトに昨年同様、今年も参加しています。

同プロジェクトは、オフィスで働いている方々のココロとカラダにみかんをチャージしてもらうことで、健康で明るく元気な職場を醸成し、消費拡大につなげるプロジェクトです。

昨年末は、親睦会で「温州みかん」や「はれひめ」を購入し、職場で美味しく頂きました。これからは、「いよかん」、「ポンカン」、「不知火」など多種多様なかんきつが登場します。

同取組を通じて、職員からは「リフレッシュやコミュニケーションにも繋がった」との意見もありました。

皆様の職場においてもチャレンジされてみてはいかがでしょうか。

|

12月

愛媛県生まれの大きなさといも新品種「媛かぐや」収穫される

- 撮影場所:愛媛県松前町

- 撮影日:令和5年12月25日

|

農福連携による収穫風景

収穫した「媛かぐや」を手にする本宮夫妻

|

全国有数のさといも産地である愛媛県の愛媛県中予地方局では、県農林水産研究所が唐芋(とうのいも)と筍芋(たけのこいも)を人口交配し育成した加工用の新品種「媛かぐや」の特産品化に向けた取り組みを、本年度から本格的に始めています。

「媛かぐや」は、紡錘型の形状で大きなものは長さ30センチメートル、重さ約1.4キログラムにもなる巨大なさといもで、この日は、県中予地方局の試験栽培に参加する「ぐうふぁーむ」のほ場で収穫が行われました。福祉施設「株式会社シェア」との農福連携により8名で収穫を行ったことから、採集コンテナはみるみるうちに一杯になっていきました。

「ぐうふぁーむ」代表の本宮(ほんぐう)氏は、「甘くて美味しいさといもで、特にチップスにするのがお勧め」とのことで、「3年間の試験栽培で従来品種より高収益という結果になれば、栽培面積を拡大していきたい」と展望を語られました。

|

松山東雲短期大学「しののめベジガール」等への施策説明

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和5年12月20日

|

宮本地方参事官の説明を聞く参加者たち

ミニトマトの試食にかかるベジガールたち

|

愛媛県拠点は、松山東雲短期大学において、愛媛県民の食生活課題改善に取り組む食物栄養学科の学生グループ「しののめベジガール」10名を始めとした学生・教員など16名を対象に、「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

その後、有機農産物や農薬使用量を低減した農産物などと慣行栽培農産物の試食をブラインド形式で行い、参加者は互いに「こちらの方が匂いやくせが強い」「こちらの方が味が濃い」などと話しながら、どちらが有機等でどちらが慣行栽培なのかのクイズに挑戦しました。

参加者からは「食べ慣れた方がおいしい」や「どちらも甘くておいしい」など、数多くの意見が出され、「環境に優しく持続可能な消費の拡大」について考える1コマとなりました。

|

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞授与式

- 撮影場所:愛媛県八幡浜市

- 撮影日:令和5年12月20日

|

受賞された事務局の皆さんと地方参事官

意見交換会の様子

|

令和5年12月20日、愛媛県拠点は八幡浜市役所において、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞に選定した「ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会実行委員会」に対し授与式を行いました。

同委員会は、英国でも開催されている国際的マーマレードコンテストを2019年から八幡浜市で開催し、マーマレードの魅力を国内外に発信するとともに、地域の活性化に取り組んでおり、今後の活躍が期待できることから今回の受賞となりました。

意見交換会では、事務局から、大会開催の成果として「柑橘生産者が大会での受賞を契機としてマーマレードの製造販売を事業化し6次産業の活性化に寄与していること」や、最近の取組として「マーマレードを通じた国際交流の一環で中学生を英国に派遣したこと、学校給食でマーマレードを使用したメニューを増やしたこと」等、活動が様々な分野への広がりを見せているとのお話があり、これからもマーマレードを通じて八幡浜市の活性化に尽力したいとの抱負が述べられました。

|

若い人に農業の魅力を伝えたい

- 撮影場所:愛媛県四国中央市

- 撮影日:令和5年12月8日

|

意見交換を行った宝利氏

球根を採種する花きのほ場

|

四国中央市で花きの球根を中心に野菜、かんきつ類等の栽培に取り組む宝利(ほうり)力(ちから)氏と意見交換を行いました。

同氏は、大学を卒業後に親元就農し、様々な形態の農業を経験して現在に至っています。

主力のアネモネやラナンキュラス等の花きの球根は、種から育て収穫しています。また、現在はさといもなどの重量野菜やかんきつ類も栽培していますが、両親が高齢になってきたため、作業が容易なピーマンやかぶなどの野菜にシフトしていく予定とのことです。

同氏は、「中学生や高校生などの若い人たちに、食べることに対する興味や、地元食材の魅力を伝えていくことによって、少しでも新規就農者の増加につなげるとともに、地元野菜の地域消費を増やしたい。」と語られていました。

|

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証授与式

- 撮影場所:愛媛県宇和島市

- 撮影日:令和5年12月5日

|

代表理事 山下氏

企業組合津島あぐり工房「あすも」の皆様

|

愛媛県拠点は、企業組合津島あぐり工房「あすも」を訪問し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証の授与式を行いました。

同組合は、農水産業に携わる「食」と「農」に関心がある地元女性4人が、地域の豊かな農水産物を活用した加工品や総菜を製造販売する地産地消の活動からスタートしました。

令和4年9月には、地元で廃校となった小学校を活用した新店舗に移転し、農家レストラン部門「あすも」をオープン。平成30年7月豪雨において孤立する地域の状況を目の当たりにしたことで、同施設で月1回「ふれあいモーニング」を開催し、今では地域コミュニティの場所として1日100人以上の地域の方々が来店するほどの大盛況となっているそうです。

今回の受賞を機に、「あすも」のロゴにも込められている「地域の皆様に愛され、親しまれる活動を目標に、きのう、きょう、そしてあすも、一歩一歩進んでいく。」との思いで、ますますの地域活動の発展が期待されます。

|

みかんが今年も美味しく仕上がりました

- 撮影場所:愛媛県八幡浜市

- 撮影日:令和5年12月4日

|

選果場内の様子

みかんを手に説明する野本共選長

|

今年も八幡浜に、みかんの季節がやってきました。

西宇和農業協同組合の川上共同選果場では11月4日からみかんの出荷作業が始まっており、今が出荷のピークとなっています。

同選果場の野本共選長は、「今年のみかんは、夏以降の少雨によって小玉傾向のため収量が少ないものの、台風の影響もなく糖度が高く美味しいみかんに仕上がり、東京市場で高く評価されている。これは、地域の生産者が品質の向上に取り組んでいただいた結果だと思っている。生産者の方々が丹精込めた私たちのみかんを全国の消費者の方々に届けたい。」と話されていました。

同選果場の出荷作業は、年末頃まで続く予定です。

|

11月

思い出とともに感動を届けたい

- 撮影場所:愛媛県松前町

- 撮影日:令和5年11月30日

|

可憐に咲く淡いピンクのさくらひめ

竹中氏と出荷を迎えたシクラメン

|

松前町の竹中園芸では、クリスマスやお正月に向けて色鮮やかな花々の出荷が最盛期を迎えています。

同園ではこの時期、シクラメンやパンジー、愛媛県オリジナル品種であるデルフィニウムのさくらひめなど、計約15万鉢を栽培しており、地元を始め関東や西日本一円に出荷しています。

農業女子プロジェクトのメンバーである竹中伸枝氏は、高校生の時に電車の窓から見えたアジサイの美しさに感動して、花のすばらしさを発信する仕事がしたい、自分が育てた花で多くの方に幸せを感じてもらいたいとの思いで就農したそうです。

夢をかなえられた現在、「人との出会いを大切にし、今後も多くの方に安らぎや花の魅力を伝えたい。」と、消費者の方を対象にした寄せ植え講習会などにも取り組んでおられます。

【関連URL】

農業女子プロジェクト(農林水産省へリンク)

https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/noujopj.html

|

地元にUターン就農、かぶで地域を元気にする

- 撮影場所:愛媛県四国中央市

- 撮影日:令和5年11月22日

|

意見交換を行った尾崎氏

順調に生育するかぶ

|

四国中央市でかぶを中心に水稲、野菜、かんきつ類等の栽培に取り組む尾崎嘉寿氏と意見交換を行いました。

同氏は、埼玉県でかぶ生産を行う農業生産法人で約10年間勤務し、栽培や経営などのノウハウを習得し、5年前にUターン就農されました。

主力作物であるかぶは、同法人での勤務経験に加え、ほ場ごとに特性を把握して試行錯誤を繰り返してきました。今では、ももやなしのように甘くみずみずしい食感のかぶができ、心待ちにされているリピーターも多く、自分の頑張り次第で結果がついてくる農業に自信を持って取り組んでいるそうです。

「地域の農家が高齢化し若手にはチャンスがある。農業が儲かることを実感してもらって、地域で活躍できる若い農業者を育てていきたい。」と、将来の夢を熱い思いで語っていただきました。

|

中学生が育てたうま味あふれる野菜をどうぞ

- 撮影場所:愛媛県新居浜市

- 撮影日:令和5年11月21日

|

販売開始を前に元気な生徒たち

盛況な野菜販売の様子

生徒の説明に耳を傾ける地方参事官

|

新居浜市立別子中学校の生徒たちが、今年も「別子ファーム」と地域の方が育てた野菜の販売を行い、販売開始の1時間以上前から並び始めた多くの人が野菜を買い求めました。

同校が「別子ファーム」と名付けているこの活動は、地元の方と一緒になって野菜を作ることで地域との交流を深め、別子山地域の活性化と認知度向上を図る取組です。この日、市内にある道の駅「マイントピア別子」には、生徒たちが育てたはくさい、だいこん、キャベツなどが並べられました。

また、今年からは新たに「おしゃべっし」という交流対話ブースも設けて、生徒が訪れた人に自分たちが育てた野菜や別子山地域などについて、詳しく説明していました。

参加した生徒たちは「多くの人たちに野菜づくりの楽しさや、別子山地域の魅力を発信することができました。」と、来場者の反応に満足した様子でした。

|

ジビエをペットフードに

- 撮影場所:愛媛県鬼北町

- 撮影日:令和5年11月13日

|

完成した加工場(外観)

稼働を待つ作業場

|

令和5年9月、ジビエ(野生鳥獣肉)をペットフードに加工する「ジビエペットフード加工処理施設」が鬼北町に完成し、商品の製造、販売に向けた準備が順調に進んでいます。

同町農林課によると、この施設の完成により、駆除した害獣を効率よく商品化することができ、猟師の担い手確保や農業被害軽減につながることが期待されるということです。「持ち込まれるシカやイノシシは駆除によるものであるが、いただいた生命なので、余すことなく活用したい。」というお話がとても印象に残りました。

施設の運営は、今治市に本社を置く(株)ありがとうサービスが担い、11月下旬から、ペットフードとしてドライフードやジャーキー、冷凍ミンチ肉の試作を開始し、年明けには商品として販売したいとのことです。

|

今治市宮窪町で黒イチジクの産地化に挑戦

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和5年11月9日

|

農園と完熟した黒イチジク

商品化されたジャム

|

今治市宮窪町にあるNPO法人「能島の里」では、国内では珍しい黒イチジクの産地化に向けて取り組んでおり、同法人の「映日果(eejikka)農園」では収穫の最盛期を迎えています。

黒イチジクは糖度が18度以上と高く皮ごと食べられるのが特徴で、令和元年から島内の耕作放棄地を整備して約40アールで栽培し、本年は240キログラム以上の収穫が見込まれます。

「黒イチジクの栽培を始めた時から構想があった。」という同法人の村上理事長は、昨年からジャムを商品化し、今年も全量を同法人のカフェ兼加工施設「映日果」にてジャムに加工しています。

ジャムの原料は、黒イチジクとレモン、砂糖のみ。黒イチジクの甘さを引き立たせるためレモンの量を微調整しながら、砂糖の量をできる限り抑えています。

村上理事長は、「6次産業化の第一歩としての形ができた。これからも黒イチジクの生産量を増やし、ジャムと青果の販売に力を入れていきたい。」と笑顔で語られていました。

|

10月

100年続く果樹園を将来に残したい

- 撮影場所:愛媛県四国中央市

- 撮影日:令和5年10月26日

|

寺尾氏との意見交換の様子

甘平の摘果作業

|

明治39年にかんきつ栽培を始め、100年以上の歴史を受け継ぐ「寺尾果樹園」6代目、寺尾奏周氏と意見交換を行いました。

同氏は現在32歳の若き農業者で、両親とは園地を分けて生産から販売まで全て自身で管理し、独立した経営を行っています。

その中で、消費者の声を聞きたいという思いからマルシェに参加し、今まで面識がない若い世代の消費者などと直に接することで、新たな販売のアイデアを得ているとのことです。

近年、農業は農家の廃業や耕作放棄地の増加といった様々な課題に直面しています。同氏は、「農業を取り巻く情勢は大変厳しいですが、この先も自分の子どもにかっこいい姿を見せられるよう頑張りたい。」と力強く語られていました。

|

統計調査の永年協力者に農林水産大臣感謝状を伝達

- 撮影場所:愛媛県西予市、八幡浜市

- 撮影日:令和5年10月25日

|

農林水産大臣感謝状を伝達

農事組合法人無茶々園(右)

呉石圭作さん(右)

|

農林水産省は、10月18日を「統計の日」と定め、永年にわたり各種統計調査にご協力いただいた方々に対し、農林水産大臣の感謝状を授与しています。

愛媛県拠点では、10月25日に農業経営統計調査に御協力いただいている、西予市の農事組合法人無茶々園、八幡浜市の呉石圭作さんを訪問し、宮本地方参事官から感謝状を伝達しました。

農事組合法人無茶々園の宇都宮幸博代表理事は、「今後もできる限り協力したい。」と心強い言葉をいただきました。

愛媛県拠点では、本年度、農林水産大臣感謝状を15名、中国四国農政局長感謝状を17名にそれぞれ伝達いたします。

|

「四国地域野生鳥獣対策ネットワーク」開催される

- 撮影場所:愛媛県松山市、西条市

- 撮影日:令和5年10月11日、12日

|

各県による鳥獣被害対策の事例発表

サル対策の改良型複合柵

|

令和5年10月11、12日の両日、野生鳥獣被害防止に関する地域課題の解決のため、「四国地域野生鳥獣対策ネットワーク」の総会及び取組事例報告・現地研修が愛媛県で開催されました。

1日目は、松山市において総会を開催し、その後の検討会では四国4県から鳥獣被害対策の担い手の減少・高齢化に対応した取組事例の報告があり、「多様な人々の参加を促し、鳥獣の被害防止を継続させるためにはどうしたらよいか」等の深刻な問いかけが出されました。また、近年はシカやサルの被害が増加傾向にあり、「中でもシカは食するものが地域内でも違うため、捕獲時に使用する餌の選択が難しい」との発言もありました。

2日目は、西条市丹原町において、「クラウドセンサーカメラを用いたサルの追い払いの実証」や「改良型複合柵によるサル対策の強化」について現地研修を行いました。参加者からは、初期投資の費用や支柱の間隔、ワイヤーメッシュ柵の高さ、対策効果についての質問があり、実際に追いはらい等を行っている地元の方から話を聞くことができました。

|

9月

青天のもと、黄金色に広がる棚田の稲刈り

- 撮影場所:愛媛県大洲市

- 撮影日:令和5年9月29日

|

農作業の合間にハイチーズ

稲刈り中のオーナーほ場

|

大洲市戒川地区の「樫谷(かしだに)棚田」で9月29日から10月2日にかけて棚田オーナー、棚田トラスト会員による稲刈りが行われました。ここでは、一人当たり約1アールの棚田オーナー制度を行っています。樫谷棚田保存会代表の城本氏によると、今年は高温のため稲の生育も早く刈取り時期が早まったものの日程を早める事ができず、倒伏しているほ場が見受けられるが、例年並みの収量が見込めるとのこと。

棚田オーナーのご夫婦からは、「コロナにより外に出る機会が減った中、新聞で棚田オーナー募集を知り今年で2年目になります。私たちはお米を作ったことがなく初めての農作業ですが、楽しくやっています。棚田に来るまでの道中も、きれいな景色が見れるので苦になりません。これからも棚田オーナーをずっと続けていければと思います。」とにこやかに話されていました。

【関連URL】

「樫谷棚田でオーナーによる田植え」(令和5年5月29日フォトレポートの記事)

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/ehime/photo/photo-r5.html#s230529

|

樹々との対話でうまいかんきつを作る

- 撮影場所:愛媛県四国中央市

- 撮影日:令和5年9月14日

|

鈴木氏(左)との意見交換の様子

温州みかんのでき具合を確認する鈴木氏

|

四国中央市でかんきつと米を栽培している有限会社果山園(かざんえん)代表の鈴木登雄氏と意見交換を行いました。

同社のかんきつは、除草剤の使用を最小限に抑え、有機質肥料を使用して化学肥料を削減するとともに、糖度上昇を目的にマルチ栽培を導入しています。また、収穫した果実はウェブサイトやSNSを活用して、直接、消費者に届けるほか、「みかんの自動販売機」を設置して気軽に購入できる工夫もしています。

同氏は、「マルチの敷設や樹々の状況を一本ずつ観察して水分量を調整することは大変な労力が必要ですが、お客様に喜んでいただくために、量より質(味)を追求しています。」とにこやかに語られていました。

なお、同氏は地元の小学生を対象に、農業の良さを伝える農業体験活動も行っているとのことです。

|

薬用作物で6次産業化

- 撮影場所:愛媛県西予市

- 撮影日:令和5年9月14日

|

川西さん夫婦と販売商品

薬用作物栽培状況(川西さん提供)

|

西予市三瓶町の川西高司・美楠子夫妻は、薬用作物を約11アール、かんきつを約80アール栽培しており、トウキ茶や化粧品など薬用作物の6次産業化にも取り組んでいます。

「農作業で肌荒れした母親の手が心に残っている。農業を頑張る女性を応援したいという思いから化粧品開発を始めた。」と話す高司さんは、皮膚の炎症を鎮静化し肉芽形成を促進する作用がある薬用作物をベースに、宇和海産パールと野村町産シルクをエキス化して配合。香りや使い心地などは美楠子さんの意見を積極的に取り入れ、「四国西予ジオパーク」の海(パール)・里(シルク)・山(薬用作物)をイメージした化粧品を開発しました。

高司さんは、「これからも新しい薬用作物を栽培し、新しい商品を開発して健康を支える手助けをすることが喜びです。」と話されていました。

|

高原トマトの産地維持に向けた取組

- 撮影場所:愛媛県久万高原町

- 撮影日:令和5年9月11日

|

研修生(右)との意見交換の様子

ハウス内のトマトの様子

|

夏季冷涼な気候を活かしたトマトの産地である久万高原町では、農家の高齢化が進み、担い手不足が課題となっています。

その課題を解決するため、久万農業公園研修センターでは2年間の研修により、施設園芸の実習、経営者として必要な農業簿記等の習得等を行っています。研修の修了者には、新規就農の際に必要な初期費用の一部が補助金として町から支給されるなど、手厚いサポートが行われています。県外から来た研修生は、「研修修了後はこの地でおいしいトマトを育てたい」と力強く話されていました。

同センターが設立された平成10年度から現在までに研修修了後45名が定住し、うち32名が就農されています。また、トマト農家としてだけではなく、地域の担い手としても活躍されているとのことです。

|

東温市内外のどてかぼちゃが勢ぞろい!

- 撮影場所:愛媛県東温市

- 撮影日:令和5年9月10日

|

展示されたどてかぼちゃを見る来場者

どてかぼちゃと一緒にはい、チーズ!

|

令和5年9月10日、東温市のレスパスシティ駐車場にて、第38回どてかぼちゃカーニバルが開催されました。どてかぼちゃ(飼料用の巨大かぼちゃ)のコンテストは全国各地で開催されていますが、日本で初めて開催したのは重信町農業後継者協議会(現東温市青年農業者協議会)です。

本イベントは、1985年から開催されていますが、ここ数年は、コロナ禍により中止や限定開催となっており、通常開催は4年ぶりとなりました。

約120個ものどてかぼちゃが並ぶ会場では、かぼちゃタワーや重量当て、もちまきなどの催しが行われ、表彰式では、最重量の東温市長賞を始めとした受賞者が発表されるたびに会場が歓声に包まれました。

閉会式では、東温市青年農業者協議会副会長が「今後もこういった催しを作り上げていきたい。」と抱負を述べられていました。

|

中学生が地域の方々と野菜苗の植え付け

- 撮影場所:愛媛県新居浜市

- 撮影日:令和5年9月7日

|

地域の方々との準備の様子

野菜苗の植え付け作業

|

9 月7日、新居浜市立別子中学校の全校生徒19名と地域の方々が土を耕し、白菜、キャベツ、大根などの野菜苗を植え付けました。

同校が別子ファームと名付けているこの活動は、地域の方々と一緒になって野菜を作ることで、地域の活性化と別子山地域の認知度向上を目的として、4年前に生徒の発案により始まりました。

この日、作業に参加した生徒は、「この取組を始めてから、地域の方々との交流も深まり、たくさんの人の協力で野菜が育つことに感謝しています。初めは分からないことばかりでしたが、地域の方々のおかげで年々スキルも上がって野菜が大きく育った時には充実感で一杯です。」と、額に汗しながら笑顔で話していました。

なお、この日植え付けた野菜苗は11月に収穫して販売会を開催し、地域の方を始め、広く市民の方々にも食べていただくこととしています。

|

8月

観光梨園、収穫順調

- 撮影場所:愛媛県大洲市

- 撮影日:令和5年8月29日

|

袋掛けされた梨

国道沿いに設けられた直売所

|

愛媛県内有数の梨どころ大洲市では、多くの観光農園が8月上旬から開園し、猛暑にもかかわらず家族連れなどでにぎわっています。

そのうちの一つ、幸野観光なし園では「安心できる美味しい果物作り」をモットーに、幸水・豊水・あきづき・新高・豊月などの梨を約3ヘクタールの園地で栽培し、梨狩りのほか、ネットや自社直売所・JA産直市でも販売しています。同園では、梨を害虫や病気から守るため袋掛け栽培しており、冬場には土づくりのために堆肥も投入しています。

同園の幸野さんによると、今年は、5月以降天候に恵まれたことから、玉太りが良く糖度も高く仕上がっているので、できるだけたくさんの人においしい梨を食べて欲しいとのことです。

今後、台風が来ないことを祈りながら収穫は10月中旬頃まで続く予定です。

|

無農薬・無化学肥料栽培にこだわって茶園経営

- 撮影場所:愛媛県四国中央市

- 撮影日:令和5年8月23日

|

大西氏(左)との意見交換の様子

急傾斜地に広がる茶畑

|

四国中央市新宮町は県内でも有数のお茶どころとして知られていますが、その標高約350メートルの山間地で茶栽培を行っている、大西茶園代表の大西嘉一郎氏と意見交換を行いました。

大西茶園では、昭和58年から農薬と化学肥料を使用せず、堆肥や茅(かや)などを使い環境に優しいお茶の栽培に取り組み、製茶から販売までを一貫して行う「自園自製」のお茶づくりを行っています。また、急傾斜地の標高差をいかし、同じ品種でも標高の低いところから高いところまで順番に収穫を行うことで、効率的な作業体系を確立しています。

少子高齢化による人手不足のため、収穫最盛期における労働力不足が懸念されるところですが、同氏は「現状の栽培面積をなんとか維持しながら、魅力ある商品を生み出して、大西茶園のファンを増やしていきたい。」と静かに力強く語られていました。

|

農福連携でキクラゲ栽培

|

作業の様子(和光ワールド提供)

きくらげ農場

|

株式会社和光ワールドでは、「誇れる産品を農場からテーブルへ」を理念に誰もが活躍できる地域社会を目指し、3年前から農福連携により栽培した、きくらげを生産しています。

現在は、8名の障害を持った方がきくらげ栽培すべての工程に携わり、生産が行われています。

今回は触法者の雇用先確保に向けて、愛媛県拠点が、同社と松山刑務所とのマッチングを行い、職場体験の受入れや栽培技術指導の相談にも乗っていただきました。

今後同社では、農福連携できくらげ栽培を確立させることで、一人でも多くの方々のやりがいにつながる活躍の場、人とつながる居場所として、地域の課題解決に地域とともに取り組む意向です。また、同様の取組を他県にも展開していく予定です。

|

7月

巨大瓢箪(ひょうたん)に出会う

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和5年7月28日

|

大きく育つ瓢箪と安倍氏

自慢の作品が並ぶ室内

|

西条市丹原町の農道を走っていると、突然、巨大な瓢箪がぶら下がった畑が目に飛び込んできました。この瓢箪は、安倍勉氏が30年程前から栽培されているもので、最も大きな瓢箪は高さ110センチ、胴回り165センチ、重さは60キロもあります。

同氏はNPO法人全日本愛瓢(あいひょう)会の理事を務められており、名誉総裁の秋篠宮皇嗣殿下を迎え、毎年行われる展示会の審査員長もされているとのことです。

瓢箪の年間栽培作業としては、1月末頃にハウスで種をまき、3月中旬頃畑に定植し、9月中旬頃に収穫となります。その後は、水槽の水に漬けて内部を腐らせ、中身を全て抜く作業等を行いますが、やはり長年の経験と手間暇をかけなければ良いものはできないそうです。

「いつかは胴回りが2メートル以上の瓢箪を作る。」を夢に、大ベテランとなった今でも、同氏の飽くなき探究心はとどまるところを知りません。

|

猛暑の五十崎(いかざき)に集った農業高校生達が発表会で熱い意見を

- 撮影場所:愛媛県内子町

- 撮影日:令和5年7月26日

|

熱弁を振るう発表者

授賞式の様子

|

「農Guys農Life~土から離れては生きられぬ~」をスローガンに、愛媛県学校農業クラブ連盟は、令和5年7月25日及び26日、喜多郡内子町の五十崎自治センターにおいて、令和5年度第1回各種発表県大会を開催しました。

大会では、県内の農業関連学科を設置する高校13校からそれぞれの代表が集まり、意見発表、プロジェクト発表の分野で日頃の学習成果を発表しました。各種発表の最優秀受賞校は、8月23日及び24日に香川県で開催される四国大会に出場し、全国大会を目指します。

各分野類別の最優秀受賞校は以下のとおり。

意見発表分野1類:野村高校 2類:南宇和高校 3類:北宇和高校三間分校

プロジェクト発表分野1類:丹原高校 2類:大洲農業高校 3類:伊予農業高校

|

久万高原町産ホップを地ビールに~原料ホップ収穫される~

- 撮影場所:愛媛県久万高原町

- 撮影日:令和5年7月26日

|

ホップを収穫する生島氏

収穫したホップ

|

水口酒造株式会社は、久万高原町の一般社団法人ゆりラボと連携し、この夏、久万高原町産ホップのみを使ったクラフトビールを製造・発売する予定です。

7月26日、水口酒造は、昨年度まで地域おこし協力隊員として活躍されていた生島氏のほ場において、上記ビールに使用するホップの収穫会を開催しました。

同社の水口専務取締役は、「弊社の酒は地元原料の使用を基本としているが、日本酒と違いビールは地元原料の入手が困難だった。地元でホップが栽培されたのならば、我々が消費者の元に届けたいと思った。将来、必要量が入手できるようになれば、全ビールに地元産ホップを使いたい。」と語られていました。

また、生産者の生島氏は、「ホップが当町の特産品の1つになればよい。また、人とのつながりなど、広がりを大事にしたい。」と意気込んでいました。

【関連URL】

「ホップ栽培に挑戦しています」(令和4年7月12日フォトレポートの記事)

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/ehime/photo/photo-r4.html#s220712

|

純国産鶏と直販にこだわって経営を改善

- 撮影場所:愛媛県四国中央市

- 撮影日:令和5年7月11日

|

みどり認定のチラシに目を通す熊野氏

たまご専門店の外観

|

愛媛県拠点は、鶏卵の直販体制を整備し、同業他社との差別化を図った経営を行っている、有限会社熊野養鶏の代表取締役熊野憲之氏と意見交換を行いました。

同社では、商標登録した自社ブランドの鶏卵を自動販売機などで直販しています。また、それらを使用した加工品の販売や、採れたて卵を使った料理を提供する食堂を併設した「たまご専門店」も経営しています。

就農当初、自らが鶏卵の販売価格を決められない状況に危機感を抱き、純国産鶏「もみじ」の導入と直販へのシフトにより経営を安定化させてきたそうです。

「直販なので販売価格は自由に決められるものの、消費者の生産費に対する理解が一層進まなければ適正な価格まで上げることは難しい。今は大変な状況ですが、これからもこだわりを持って頑張りたい。」と同氏は力を込めて語られていました。

|

えひめ農業未来カレッジ(愛媛県立農業大学校)への施策説明

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和5年7月11日

|

施策説明の様子

説明を聞く総合農学科の学生

|

令和5年7月11日、愛媛県拠点は、えひめ農業未来カレッジ(愛媛県立農業大学校)において、日本の食料事情やみどりの食料システム戦略などについて説明を行いました。

愛媛県立農業大学校は、今年度からサブネームを「えひめ農業未来カレッジ」とし、農業DX人材の育成に取り組んでおり、農業経営に必要な専門的知識・技術を身につけ、社会情勢の変化に対応できる視野と創造力・適応力を持った人材の育成を図っています。その中で、農業の現状並びに農林水産省が果たすべき役割及びその施策について、理解を深めてもらうため、総合農学科の2年生35名を対象に説明を行いました。

学生からは、「みどりの食料システム戦略を学べて良かった」、「農業従事者の高齢化が進んでいることがわかった」などの感想が寄せられました。

|

愛媛県立伊予農業高等学校への施策説明

|

真剣に説明を聞く生徒たち

講師と意見交換

|

令和5年7月5日、愛媛県拠点は、愛媛県立伊予農業高等学校生物工学科1年生40名に対し、「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

同校は、「徳・知・体の調和のとれた人格の完成をめざし、民主的な国家及び国際社会の有為な形成者となるにふさわしい人間力を培い、豊かな人間性や自ら学び自ら考えるなど生きる力を備えた心身ともに健全な生徒の育成を期する」を教育方針に、「地域社会に溶け込み、地域と一体となった教育の推進」を指導目標として、平成30年に100周年を迎えた歴史のある伝統校で、中予地区唯一の農業専門高校です。

意見交換では生徒から、「将来就農したいと思っている。その際は有機農業に取り組んでみたい」と力強い発言がありました。また、担任の先生からは、「生徒たちには少し難しい内容だと思いますが、これからの授業や、社会に出てから徐々に分かってくると思います。」と感想を述べられました。

|

農業高校生がアイガモを水田に放つ

|

アイガモのヒナを水田へ放飼

水田で仕事中のアイガモ集団

|

愛媛県立伊予農業高等学校では、20年位前からアイガモ農法による水稲栽培を通して環境に対する意識の向上を図っています。

7月3日、生物工学科の1年生40名は、先生からアイガモのヒナを1羽ずつ受け取り、「ヒノヒカリ」を田植した水田36アールに放しました。初めてアイガモを手にした生徒から、「かわいい」という声が上がっていました。

アイガモは、水稲の穂が出てくる8月下旬頃まで水田を泳ぎ回り、害虫やジャンボタニシ、雑草を食べ、水かきで土をかき混ぜてくれるおかげで、根から酸素が吸収されやすくなります。また、アイガモのフンが肥料となり、化学肥料や農薬に頼らず、秋にはお米が収穫できる予定です。

|

6月

甘くておいしいエコラブスイカの収穫

- 撮影場所:愛媛県大洲市

- 撮影日:令和5年6月27日

|

大きく育ったエコラブスイカ

収穫適期を見定める井上氏

|

愛媛県内有数のスイカの産地、大洲市で「エコラブスイカ」の収穫が終盤をむかえています。

大洲市では、11戸の農家が、盆地特有の寒暖の差を生かし、農薬の使用を極力減らして栽培したスイカのうち、糖度が11.5度以上あるものを、JA愛媛たいきの独自ブランド「エコラブスイカ」として出荷しています。

東大洲地区にある井上氏の大型トンネルの畑では、5月下旬から収穫が始まり、大きいもので重さ10キロ程に育ったスイカを次々に収穫しています。また、今年は天候に恵まれ例年以上に糖度も高く、14度を超えるものもあったということです。

JA愛媛たいきによると、収穫は7月上旬ごろまで続き、出荷量は約260トン。主に県内向けに出荷されているということです。

|

愛南マダイ応援隊の活動

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和5年6月21日、6月24日

|

ミーティングの様子

土曜夜市で販売するフルーツポンチ

|

学校法人松山大学では、新型コロナウイルス感染症の影響で、愛媛県愛南町の養殖まだいの需要が落ち込んでいる問題を受け、2020年に「愛南マダイ応援隊」を学生が立上げ、愛南町の魅力を取材し、撮影した動画を用いてSNSで発信し、全国への需要喚起に取り組んでいます。

今年2月、一般社団法人全国農協観光協会が主催する「第3回学生地域づくり・交流大賞」において2年連続優秀賞を獲得するなど、コロナ禍でも継続して愛南町を元気にする様々な活動を続け、立上げから4年目を迎える本年は、養殖まだいに限らず、愛南町特産の「愛南ゴールド(河内晩柑)」にも取組を広げています。

現在、26名の学生が活動しており、週一回のミーティングを行っています。今回のミーティングでは、土曜夜市で販売する「愛南ゴールド(河内晩柑)」を使ったフルーツポンチについて、話合いが行われました。

今後は、8月に愛南町において、まだい養殖の現場見学や「愛南ゴールド(河内晩柑)」を使ったゼリーの作成体験などのフィールドワークを行い、応援隊のチームワークを深めて、愛南町の更なる魅力発見に繋げる予定です。

|

愛媛県立大洲農業高等学校への施策説明

- 撮影場所:愛媛県大洲市

- 撮影日:令和5年6月21日

|

宮本地方参事官による講義の様子

熱心に講義を聞く生徒

|

令和5年6月21日、愛媛県拠点は愛媛県立大洲農業高等学校生産科学科3年生32名に対し、みどりの食料システム戦略等の農業政策を知ってもらって、今後の農林水産業の展開に関心を持ってもらうことを目的とした出張講座を行いました。

同校は、来年度には、創立100周年を迎える歴史と伝統のある学校です。

農業専門高校として、様々な関係機関と連携した取組を行い、地域との絆を深めながら、作物を作り、花を育て、新しい技術を取り入れた、科学的・効率的な農業を学んでいます。

講義を聞いた生徒からは「有機農産物の良さを、消費者側にもっと知ってもらう必要がある」、「SNSを利用して本戦略を発信し、若い世代へ理解してもらうことが大切」、「有機農業に興味はあるが、我が家でぶどうを栽培しており、農薬を使わず果樹を栽培するのは無理だと思う」などの感想が出されました。

|

宇和海のシラス漁、最盛期を迎える

- 撮影場所:愛媛県伊方町

- 撮影日:令和5年6月21日

|

夜明けとともに出漁(朝日共販提供)

水揚げされたしらす(朝日共販提供)

|

四国の最西端に位置する佐田岬半島のほぼ中間、伊方町瀬戸地区に所在する朝日共販株式会社では、「シラス加工品」の原材料となる、シラス(イワシの稚魚)漁が最盛期を迎えています。

シラスの漁場は同社の目の前に広がる宇和海。2隻の船の間に張った約200メートルのひき網でシラスを捕らえ運搬船に移し、加工場近くの港に水揚げして直ちに釜で茹であげます。

同社代表取締役社長の福島氏によると、「シラス漁はシンプルで鮮度が命。漁から「釜あげしらす」になるまでに最短30分。昔は「ちりめん(乾燥したシラス)」が主力でしたが、現在は加工・冷凍技術や流通網の進歩、消費者の嗜好の変化により「釜あげしらす」が主流になっています。」とのことです。

宇和海のシラス漁は3月頃から始まり、翌年1月末まで続きます。

|

令和4年度未来につながる持続可能な農業推進コンクール(GAP部門)表彰式を開催しました

- 撮影場所:愛媛県愛南町

- 撮影日:令和5年6月20日

|

受賞した農業科の生徒たち

中国四国農政局及川次長による食料・農業・農村基本法見直しに関する授業

|

中国四国農政局は、6月20日、愛媛県立南宇和高等学校(以下「南宇和高校」という。)において、「令和4年度未来につながる持続可能な農業推進コンクール」に係る中国四国農政局長賞の表彰式を開催しました。

受賞された南宇和高校は、平成30年4月に、かんきつでは高校生初のGLOBALG.A.P.の認証を取得しており、その後も、帳簿の電子化による書類管理の簡素化や、電子化したマニュアルの共有による上級生からのスムースな引継ぎなど、継続と生産効率の向上に向けた取組を行っているほか、地域内外にGAPの取組を情報発信しています。

代表の生徒は、「これからも農業振興につながる取組を積極的に行っていきたい。」と抱負を述べました。

表彰式後は、中国四国農政局及川次長による食料・農業・農村基本法見直しに関する授業が行われ、農業科3年生の生徒13名は、真剣な表情で話に聞き入っていました。

【関連URL】

(プレスリリース)令和4年度中国四国地域未来につながる持続可能な農業推進コンクール中国四国農政局長賞表彰式(愛媛県立南宇和高等学校)の開催について

https://www.maff.go.jp/chushi/press/se_kankyo/230608.html

|

泥だらけになりながら田植えに挑戦

- 撮影場所:愛媛県大洲市

- 撮影日:令和5年6月17日

|

目安のひもに沿って並び田植えに挑戦

泥の感触を楽しみながらマンツーマンでレッスン

|

愛媛県立大洲農業高等学校の生徒が指導者となって、小学生と体験学習を行う「大農うきうきわくわくスクール」が6月17日に開校しました。

初回の今回は田植え、小学2年生14人と高校生20人ほどが参加。小学生一人に高校生一人がついて、マンツーマンで手植えに挑戦しました。

最初はお互い緊張気味で、「足が抜けん、田植えって大変だぁ」と悪戦苦闘でしたが、コツをつかむとどんどん上達し、「だいぶできた、早くおいしくなーれ」と歓声が上がりました。

子どもたちは、日頃できない自然とのふれあいを体験し、笑い声と笑顔の絶えない一日となりました。

今年のスクールは全5回開かれ、この後、ピザや乳酸菌飲料、お弁当作りのほか、稲刈り体験などが行われる予定です。

|

愛媛県立西条農業高等学校への施策説明

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和5年6月14日

|

講義の様子

講義についての感想発表

|

令和5年6月14日、愛媛県拠点は愛媛県立西条農業高等学校において、「みどりの食料システム戦略」について説明を行いました。

西条農業高等学校は、地域に根ざし地域と連携した農業教育を推進し、地域資源を活かした農業の発展や、地域産業の活性化に寄与できるスペシャリストとして必要な力を育成しています。その中で、将来、農業の担い手や指導者として主役となる高校生に、同戦略の理解を深めてもらうため、野菜専攻及び果樹専攻の2年生16名を対象に施策説明を行いました。

生徒からは「環境に配慮した良い戦略だが、農家の負担が大きいと感じる」、「若い世代にはネットやSNSを利用した情報発信が効果的」などの感想が寄せられました。

|

初夏の味「唐川びわ」が収穫最盛期

- 撮影場所:愛媛県伊予市

- 撮影日:令和5年6月14日

|

「唐川びわ」を収穫する芳岡氏

収穫された「唐川びわ」の選別作業

|

伊予市唐川地区の山間で「唐川びわ」の収穫が最盛期を迎えました。

同地区のびわの栽培は約200年前に始まり、品種改良を重ねて品質向上を目指した結果、大玉で肉厚な果肉が特徴の「唐川びわ」が生まれました。平成28年には「ますます、いよし。ブランド」として伊予市のブランド認定品になっています。

同地区でびわ栽培を続ける農家の芳岡氏によると、今年は寒波の影響で収穫量は少ないが品質は上々とのこと。6月末まで毎日収穫して、主に地元農協へ出荷しており、伊予市内の産直市にも出荷をしているそうです。

同氏は「おいしい唐川びわを食べてください」と笑顔で話されていました。

|

高原でキャベツが丸々と太っています!

- 撮影場所:愛媛県砥部町

- 撮影日:令和5年6月14日

|

斜面にぎっしりと育った高原キャベツ

収穫する農園の方々と収穫したキャベツ

|

砥部町広田地区の満穂(みつほ)では、5月末からキャベツの収穫が始まっており、7月いっぱいまで収穫されるそうで、撮影当日も各所で丸々と太ったキャベツが、ほ場一面を埋め尽くす光景が見受けられました。

広田地区では、標高500メートルという夏でも冷涼な気候や昼夜の寒暖差を活かした高原野菜が栽培されており、それらの野菜は、甘みが増すことや他産地との出荷時期の違いなどの特徴を持っています。

また、栽培においても、土に茅(かや)を混ぜ込むなど、土作りの工夫をしています。

西岡農園の西岡弘安氏は、「昼夜の寒暖差があるので、甘みのあるおいしいキャベツになる。」と、自信に満ちた表情で語られていました。

|

豊かなむらづくり全国表彰事業の現地調査

|

取組主体の百姓百品グループからの説明

百姓百品直売所での説明 百姓百品直売所での説明

|

中国四国農政局は、6月9日、西予市野村支所において「豊かなむらづくり全国表彰事業」における現地調査を実施しました。

この事業は昭和54年度から実施されており、毎年、11月23日の勤労感謝の日を中心に開催される「農林水産祭」において表彰を行うものです。むらづくり活動の全国的な展開を助長し、地域の連帯感の醸成、コミュニティ機能の強化を図り、農山漁村の健全な発展に資することを目的としています。

本年度、愛媛県から「百姓百品グループ」の推薦があり、中国四国農政局むらづくり審査会における農林水産大臣賞及び中国四国農政局長賞選定の審査のための現地調査が実施され、取組概要の説明や、ほ場・出荷施設等の現地視察の後、グループと意見交換を行いました。

|

砕石場生まれの堆肥で儲かる農業を応援します

- 撮影場所:愛媛県新居浜市

- 撮影日:令和5年6月1日

|

クリンカアッシュを手にする岡氏(手前)

堆肥プラントとできた堆肥

|

新居浜市で砕石の製造販売を行っている西日本砕石株式会社が、愛媛大学との共同研究により、火力発電所で発生する廃棄物「クリンカアッシュ」(石炭灰)と、飲料製造工場で廃棄されていた窒素成分や栄養価の高い茶殻を混ぜて発酵させ、有機JAS資材に適合した堆肥の製造に成功しました。

昨年には、念願の堆肥プラントを完成させ、製造能力が大幅にアップし利用者の要望に応じられるようになりました。

同社代表取締役の岡氏は、「砕石事業で培った技術や設備等を活用できることから、多くの同業者に堆肥事業を広めたい。また、持続可能な儲かる農業にもつながれば。」と今後への期待を語られていました。

|

5月

樫谷棚田でオーナーによる田植え

- 撮影場所:愛媛県大洲市

- 撮影日:令和5年5月29日

|

田植えを終えた棚田

オーナー田ごとに設置されたプラカード

|

指定棚田地域の一つである大洲市戒川地区の「樫谷(かしだに)棚田」で、5月26日から5月29日にかけて棚田オーナー、トラスト関係者約120名による田植えが行われました。

樫谷は標高約500メートルにあり、すり鉢状で奥行きのある景観から「天空の隠れ里」と呼ばれています。樫谷の棚田は約3ヘクタールで257枚の水田があり、樫谷棚田保存会代表の城本氏によると、昔は水を確保しながら作業を進めるため、棚田すべての田植えが終了するには約1か月近くかかったとのこと。今年は、残り数枚ですべての田植えが終了する予定です。

このあとは、10月の棚田オーナー、トラスト会員による収穫体験に向け、保存会を中心に大切にお世話を続けていくと話されていました。

|

愛媛・南予地域の現地視察

- 撮影場所:愛媛県愛南町、宇和島市、西予市

- 撮影日:令和5年5月18日、19日

|

代表から出荷作業の説明を受ける農政局長(右)

玉津地区の復旧現場で市職員の説明を受ける様子

|

令和5年5月18、19日、山本中国四国農政局長が愛媛県南予地域でかんきつ生産、畜産経営に関する現地視察及び意見交換を行いました。

愛南町では、町の特産品である河内晩柑を生産する「株式会社みかん職人武田屋」で、選果・出荷作業の見学後、減農薬栽培や6次産業化に取り組みながら生産規模を拡大している現状の説明を受け意見交換を行いました。

愛南町長とは、食料・農業・農村基本法や河内晩柑の欧州輸出に向けた取組等についての意見交換を行いました。

宇和島市では、西日本豪雨で被災した玉津地区で、「再編復旧」や「原形復旧」の現場等の視察を行った後、「株式会社玉津柑橘倶楽部」において、事業の進捗状況や課題等について、意見を交わしました。

また、西予市では、生産から販売までデジタル技術を活用した畜産業を営む「株式会社ゆうぼく」で、経営現状や課題等について、意見交換を行いました。

|

水田農業の高収益化・省力化を目指して

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和5年5月18日

|

意欲的に水田農業を語る井上氏(右)

収穫を迎えるたまねぎ

|

現在、水田農業の高収益化を進めることで、農業・農村の活性化や担い手の確保を図っていくことが重要となっています。

そうした中、県内でも有数の米どころである西条市の禎瑞(ていずい)地区で、大規模経営に取り組んでいる若手農業者の井上雅貴氏と意見交換を行いました。同氏は平成24年に新規就農して以降、米、はだか麦、たまねぎなどを主に栽培しています。

この地区では農地の区画や農道が広く整備されているため、大型機械の導入による農作業の省力化が図られており、高齢の方も一緒になって農業に取り組んでいます。

同氏は「これからも地区内の若手農業者が中心となって、地域の農業を守っていきたい。今後、低コストで効率の良い農機具が開発されることを期待しています」と将来への可能性を笑顔で語られていました。

|

「はだか麦」の収穫が最盛期を迎える

- 撮影場所:愛媛県松前町

- 撮影日:令和5年5月15日

|

収穫期を迎えた「はだか麦」

「はだか麦」の収穫作業

|

愛媛県内では、5月中旬から「はだか麦」の収穫が最盛期を迎えており、生産者は収穫作業に追われています。

令和4年産「はだか麦」は県下で1,480ヘクタール作付けされ、収穫量は昭和62年以降、36年連続日本一を誇っています。令和5年産は好天に恵まれ、平年よりも収穫量が多いと見込まれています。

撮影した松前町は、令和4年産「はだか麦」の作付面積が234ヘクタールで、愛媛県の「はだか麦」作付面積のうち16パーセントを占める県内有数の産地です。

収穫作業は、おおむね5月下旬まで続く見込みです。

【関連リンク】

「中国・四国地域麦類の販路拡大等プロジェクト」について

|

4月

令和4年度「飼料用米多収日本一」中国四国農政局長賞表彰式

- 撮影場所:愛媛県大洲市

- 撮影日:令和5年4月26日

|

受賞された山口氏(中央)

表彰式後の意見交換会

|

「飼料用米多収日本一」は、生産技術の面から先進的で他の模範となる飼料用米生産者を表彰し、その成果を広く紹介することで飼料用米生産農家の生産に係る技術水準の向上を図ることを目的として、実施しています。

「地域の単収からの増収の部」においてこの度、大洲市の山口善裕(よしひろ)氏が中国四国農政局長賞に輝き、JA愛媛たいき総合営農センターにて表彰式を開催しました。

受賞された山口氏は、平成24年産から飼料用米生産に取り組み、JA愛媛たいき飼料米研究会の一員として、耕種農家と畜産農家との連携や地域の水田農業の維持、食料自給率の向上などに努めており、山口氏は表彰式で「今後も地域の飼料用米の拡大に努めて参ります」と抱負を述べられました。

式の後に、JA愛媛たいき職員を交え、飼料用米生産の具体的な取組内容や今後の課題などについて意見交換を行いました。

|

宇和海に切り立つ段畑で収穫を待つジャガイモ

- 撮影場所:愛媛県宇和島市

- 撮影日:令和5年4月13日

|

春を迎えた遊子水荷浦の段畑

石垣に囲まれたジャガイモ

|

令和5年4月、ジャガイモ(ばれいしょ)の葉が茂り青々とした段畑。遊子水荷浦(ゆすみずがうら)の最も美しい光景です。

令和4年12月に取材した遊子水荷浦の段畑でジャガイモの収穫を迎えようとしていました。

収穫を前にジャガイモの様子を見に来られていた生産者は、「1月の雪と寒さにより一部茶色くなった葉もあり収穫は遅れているが、収量は例年並みと思われる。」と少し心配そうでした。

遊子水荷浦のジャガイモは早堀りジャガイモとして有名で、皮が薄くて柔らかく水分を多く含んでおり、ホクホクとした食感が特徴です。

生産者は、「先祖代々受け継いだ狭い段畑には愛着があり、来年も美味しいジャガイモを作りながら段畑を大切に守っていきたい。」と話されていました。

|

お問合せ先

愛媛県拠点

〒790-8519

愛媛県松山市宮田町188 松山地方合同庁舎

代表:089-932-1177

百姓百品直売所での説明

百姓百品直売所での説明