フォトレポート(愛媛県)令和3年度

フォト

レポート

|

愛媛県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。

令和3年度 |3月|2月|1月|12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月

3月

生産法人との意見交換を開催

- 撮影場所:愛媛県東温市

- 撮影日:令和4年3月25日

|

牧代表及び社員との意見交換の様子

米麦の製粉施設

|

令和4年3月25日、中国四国農政局は東温市の有限会社ジェイ・ウィングファームを訪問し、牧秀宣代表取締役及び社員から施設の説明を受けるとともに意見交換を行いました。

同社では、はだか麦や、古代米を含む水稲を中心に、大豆、キャベツ、たまねぎ、さといもなど、多種多様な農産物の生産を行う他、それらの加工・販売、作業受託なども行っています。

意見交換では、愛媛県の主要な農産物である「はだか麦」の食品としての地位向上や機能性の研究などからの需要拡大に向けた意見や、災害時に重要な集落機能と農業法人としての集落内でのつながりなど、貴重な意見を伺うことができました。

|

農業者及びJA職員との意見交換を開催

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和4年3月24日

|

企画調整室長による説明

互いに意見を出し合う参加者

|

令和4年3月24日、JA周桑営農管理研修センター会議室において、農政への理解を深めていただくため、東予地域の農業者及びJA職員の合わせて13名と意見交換を行いました。

中国四国農政局企画調整室長から、みどりの食料システム戦略を中心に、最近の農政を巡る情勢などの説明、愛媛県拠点からは、農政を伝え現場の声を汲み上げともに解決する地方参事官室の役割やこれまでの取組を紹介しました。

参加者からは、「生産資材の価格が上昇する一方で、農産物は適正な価格を下回っていると感じており、後継者の確保に繋げるためにも農業者の所得向上を求めたい。」「有機農業を推進していくためには、地域の理解を得ることが不可欠。」などの声が寄せられ、活発な議論となりました。

|

モーダルシフト推進に係る柑橘共同選果場の現地調査

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和4年3月18日

|

共選場長によるパレタイザー稼働状況の説明

意見交換の様子

|

令和4年3月18日、愛媛県拠点はJAおちいまばりしまなみ柑橘共同選果場において、パレタイザーの稼働状況などの現地調査を行うとともに、かんきつの物流におけるモーダルシフト(トラック輸送から鉄道輸送等への切替え)の推進について意見交換を行いました。

共同選果場内では、選果や積込みなどの流れや、必要な作業スペースなどを確認しました。また、意見交換では、パレット化を行う場合の課題や、働き方改革関連法の施行によりドライバーの時間外労働時間が制限される「物流の2024年問題」などについて話を伺うことができました。

愛媛県拠点では、今回得られた情報を今後の推進に活かしていきます。

|

果樹農家と酒造業者をマッチング

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和4年3月15日

|

原料となった仏手柑

仏手柑を使用したクラフトビール

|

令和4年3月15日、愛媛県拠点はこれまでに意見交換した際に出された課題を解決すべく、果樹農家と酒造業者をマッチングした結果、酒造業者から新作のクラフトビールが完成したとの連絡を受け、原料を提供した果樹農家を訪問し意見交換を行いました。

県拠点には、県産はだか麦の需要拡大に関する意見交換で訪問した酒造業者から、「クラフトビールづくりには、地元愛媛県産の原料にこだわっている。現在は香酸柑橘「仏手柑(ブッシュカン)」を使った発泡酒の製造にチャレンジしたいと思っているが、原料の入手が課題である」との要望が寄せられていました。また、果樹農家からは「園地にある「仏手柑」はお正月の生け花の材料に使うなど鑑賞用以外に利用方法が思い当たらない」と聞いていたことから、今回両者を紹介することにより新たな商品化に結びつけました。

果樹農家は、完成したクラフトビールを試飲し、「歪な形をした果実からは想像が付かないフルーティな香りが漂い、さわやかな後味で非常においしい」と語られていました。

|

2月

多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰式を開催

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和4年2月25日

|

受賞された「泊環境保全協議会」の皆さん

オンラインによる山本局長との意見交換の様子

|

令和4年2月25日、松山地方合同庁舎において令和3年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰を実施しました。

令和3年度最優秀賞を受賞された「泊環境保全協議会」(松山市)は、役員の中心を女性が担い、多様な人材や団体との連携を行いきめ細やかな活動を行うなど、他の組織とは異なる特色を有していることや、甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨災害の際には、協議会が主体となり速やかな復旧作業が行えたことは、日頃から地域の共同活動に取り組まれてきた大きな成果であることなどが評価され、受賞に至りました。

表彰式後、協議会の皆さんと山本農政局長がオンラインで意見交換を行い、山内代表から「地域の農家や住民の理解と協力のおかげで活動できている」との感想が述べられました。

【関連リンク】

中国四国農政局ホームページ(多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰について)

愛媛県ホームページ(多面的機能支払制度-【女性リーダー主導による多様な組織の参画】)

|

モーダルシフト推進に向けた銀行との意見交換

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和4年2月10日

|

Webを併用しての意見交換の様子

Webで発言する日本政策投資銀行須釜次長

|

令和4年2月10日、愛媛県拠点において、日本政策投資銀行四国支店、同松山事務所及び伊予銀行地域創生部とかんきつ物流のモーダルシフト(トラック輸送から船舶や鉄道輸送への切替え)推進に向けた意見交換を行いました。

日本政策投資銀行からは、共同物流事例調査の結果により、共同物流の必要性、その実現に向けての取組が、伊予銀行からは、産地でのビジネスマッチングを始めとした各種取組などの貴重な発言があり、今後もモーダルシフトに関して意見交換を行っていくことを確認しました。

|

えひめ棚田・段畑シンポジウムの開催

|

情報発信する坂井地方参事官

オンラインシンポジウムに参加する愛媛県拠点職員

|

令和4年2月7日、「えひめ棚田・段畑シンポジウム2022」が愛媛大学社会共創学部主催で、中山間地域の地域資源である棚田・段畑の取組を学ぶとともに、今後の中山間地域における国土の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等について考えていくことを目的にオンライン開催されました。

東温市の奥松瀬川、大洲市の樫谷、宇和島市の遊子水荷浦の3地域から事例発表を行い、愛媛県拠点からは坂井地方参事官が、中山間地域直接支払制度や関連施策の概要及び県内における制度の活用状況について情報発信を行いました。

パネルディスカッションでは、事例発表した3地域の代表に加え、松野町の奥内の棚田保存会、中国四国農政局の柵木農村振興部長が参加し、棚田・段畑の活動状況などについて、オンライン参加者からチャットなどによる意見交換が行われました。

【関連リンク】

えひめ棚田・段畑シンポジウム2022ホームページ(外部リンク)

|

1月

愛媛県産真珠の魅力を伝える「フォーマルパールフェア」の開催

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和4年1月30日

|

真珠展示会場の様子

パネルによる品質表示説明と真珠製品

|

愛媛県漁業協同組合による「フォーマルパールフェア」が、2年ぶりに愛媛県水産会館で開催されました。

新型コロナウイルス感染症防止対策が取られた会場では、日本一の生産量を誇る愛媛県産真珠のほか、外国産の黒蝶真珠などの各種真珠製品約3千点が展示販売されました。

同漁協の担当者によると、「県産真珠は品質が高く長期間輝き続けるのが特徴で、皆さんにも一度手に取っていただき、深みのある本物の輝きを見てほしい。」とのことでした。

真珠生産は、近年、アコヤ稚貝大量死や新型コロナウイルス感染症の影響による真珠需要の低迷で苦境に立たされている状況にありますが、「えひめ真珠チャンネル」を開設し、動画配信など県内真珠のPRに努めています。

|

愛媛県農林水産研究所の研究成果の展示

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和4年1月25日

|

ロビーでのパネル展示

サトイモに関する研究成果報告

|

愛媛県農林水産研究所の研究成果展示が、愛媛県庁第1別館ロビーで1月24日から28日まで開催されています。今回の展示は、同研究所が開発した新品種や研究成果をパネル展示することにより、県民へのPRと業務に対し理解を深めるのが狙いとなっています。

パネル展示は、同研究所農業研究部から「サトイモ大規模省力生産技術の開発」など6研究、果樹研究センターから「愛媛果試第48号(商標:紅プリンセス)の品種特性」など2研究、畜産研究センターから3研究、林業研究センターと水産研究センターから各2研究の15研究成果が紹介されており、今後、南予・東予・中予の各地方局の順に展示し、県民へアピールする予定です。

|

第44回えひめみかん祭りの開催

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和4年1月23日

|

受賞したかんきつの展示

さまざまな種類のかんきつ販売

|

令和4年1月22日、23日の両日、愛媛県産かんきつをPRし消費拡大につなげる「第44回えひめみかん祭り」が、愛媛県、JA全農えひめなどの主催により、松山市内の百貨店で開催されました。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策が講じられた会場では、果実コンクールに県内各地から出品された約200点の果実の展示のほか、県オリジナル品種で令和7年に初出荷を予定している「紅プリンセス(愛媛果試第48号)」など、話題のかんきつを紹介する展示コーナーが設けられていました。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため規模を縮小し、試食や一部のイベントは中止となりましたが、2年ぶりに生産者が旬のかんきつを直接販売するコーナーが設置され、30種類あまりのかんきつ販売も実施されました。

|

12月

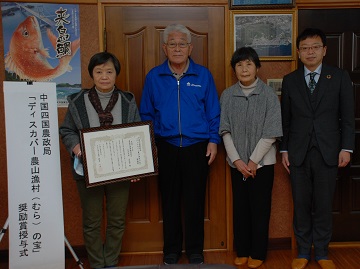

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村の宝」奨励賞授与式

- 撮影場所:愛媛県今治市、西条市、新居浜市

- 撮影日:令和3年12月20日

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村の宝」選定証授与式

- 撮影場所:愛媛県八幡浜市

- 撮影日:令和3年12月16日

|

川之石高等学校、八幡浜高等学校の皆さん

意見交換の様子(川之石高等学校GAPチーム)

意見交換の様子(八幡浜高等学校商業研究部A★KIND)

|

愛媛県拠点では、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証を「県立川之石高等学校GAPチーム」「県立八幡浜高等学校 商業研究部A★KIND」に坂井地方参事官から授与を行い、授与式終了後、両校生徒を交えた意見交換を行いました。意見交換では、川之石高等学校が農業関係、八幡浜高等学校が漁業関係の取組を行っていることから、互いの生徒が各分野において苦労している点などについて質問し合う場面もありました。

川之石高等学校GAPチームは、柑橘11品目でグローバルGAPを認証取得するなど地域のモデル校を目指すことで次世代リーダーを育成する活動を行っています。

八幡浜高等学校商業研究部A★KINDは、魚食の推進活動や、学校給食のメニューを考案するなど、水産業の魅力を発信する活動を行っています。

【関連リンク】

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の選定について

|

水産物輸出事業者との意見交換

- 撮影場所:愛媛県宇和島市

- 撮影日:令和3年12月14日

|

荻原社長(左から2人目)と意見交換を行う髙橋農政局次長(右から2人目)

新成田市場加工場のリーフレット

|

令和3年12月14日、中国四国農政局は農林水産物の輸出を拡大する取組を推進するため、宇和島市に本社がある「イヨスイ株式会社」と輸出促進に向けた意見交換等を行いました。

イヨスイ株式会社は、水産物の加工・流通・販売を行っており、漁業者との密接な連携、活魚・鮮魚・冷凍など多様な販売網の構築により、産地から国内外に至る一気通貫の物流網を構築しています。

当日は同社から、活魚運搬船やEUHACCP取得等の輸出への取組のほか、令和4年1月に成田国際空港隣接地に開場を予定している新成田市場の加工場について説明がありました。

なお、同社は令和3年12月21日に追加公表された農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づく輸出重点品目の輸出産地リストに「ぶり」、「たい」の2品目で掲載されました。

|

愛媛県立農業大学校GLOBALG.A.P.認証公開審査会

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年12月14日

|

審査員によるほ場審査

書類審査会場の様子

|

令和3年12月14日、愛媛県立農業大学校において、平成31年1月に愛媛県育成品種「愛媛果試第28号」で取得した農産物の生産工程管理に関する国際規格「GLOBALG.A.P.」の認証を更新するための公開審査が開催されました。

第三者機関(SGSジャパン株式会社)による審査では、総合農学科の学生2名が保管庫・選果場・ビニールハウスを案内しながら生産工程管理や作業手順などの説明を行った後、書類審査会場で、審査員の問いに一生懸命回答しました。

卒業後は就農や就業とそれぞれの道を進む学生たちも、今回の審査が良い経験になったと話されていました。

|

第38回JA愛媛県大会

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年12月13日

|

JA愛媛県大会の様子

あいさつを述べる高橋農政局次長

|

12月13日、松山市において、「第38回JA愛媛県大会」が開催され、組合員や各連合会役員ら約300人が参加する中、各JAや連合会などJAグループ愛媛の大規模な組織再編を目指す「県1JA構想(案)」策定に向けて検討を始めることなどを盛り込んだ大会議案が決議されました。

中国四国農政局からは、高橋農政局次長が来賓として出席しました。

JA大会は、組合意識の昂揚と、農業協同組合(JAグループ)の共通の意思を決定し、これを内外に表明するとともに、組合組織の発展を図るため、3年ごとに開催されているものです。

最後に大会議案「次世代へつなぐ愛媛農業と地域共生の未来づくり」に全力で取り組む大会宣言が採択され閉会となりました。

|

未利用資源を活用する松山衛生ecoセンターとの意見交換

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年12月8日

|

資源化設備前で重松所長(右)の説明を受ける職員

回収し資源化されたリンのサンプル

|

令和3年12月8日、中国四国農政局愛媛県拠点は、汚泥再生処理センターにおいてリンを回収し肥料化の取り組みを行っている松山衛生ecoセンターを訪問し、「みどりの食料システム戦略」に資する「輸入に依存しない肥料製造」などを中心に意見交換を行いました。

同センターでは、令和3年4月新施設に更新し、し尿・浄化槽汚泥の処理水からリンを回収、肥料としての資源化に取り組むほか、脱水汚泥についても助燃剤化し、松山市西クリーンセンターで発電に利用しています。

回収したリンは、同センターのまつやまリンecoプロジェクトの実証試験に協力を得た地元農園への地産地消に努め、3年後の商品化を目指してモニタリングを行っています。随時協力農園を募集していますので、近隣で関心のある方は同センターにご相談ください。

【関連リンク】

松山市ホームページ(松山衛生ecoセンター)

|

11月

愛媛お手伝いプロジェクトに参加

- 撮影場所:愛媛県八幡浜市

- 撮影日:令和3年11月20日

|

温州みかんの収穫作業の様子

農業法人の皆さんとボランティアに参加した愛媛県拠点職員

|

日本有数の柑橘産地である愛媛県では、みかんの収穫時期の人手不足が課題となっており、労働力を確保するために様々な取組が行われています。

その一つに「愛媛お手伝いプロジェクト」があります。これは希望者がボランティアとして登録後、参加可能な日時に収穫作業に従事する取組で、愛媛県拠点の職員有志も登録しており、11月20日にボランティアとして、八幡浜市の農業法人において収穫作業を行いました。

収穫作業をお手伝いした農業法人では約5ヘクタールの園地で、温州みかん、中晩柑を栽培し、10月20日から来年3月末まで収穫作業が続くそうです。今年は9~10月に晴天と高温が続いたことにより、着色が遅れ小玉傾向となっていますが、「おいしいみかんができた」と、うれしそうに話していました。

|

愛媛・南予地域の柑橘農業システム現地調査

- 撮影場所:愛媛県宇和島市、八幡浜市

- 撮影日:令和3年11月18日

|

白浦工区で県職員の説明を受ける農政局長(左)

真穴共同選果場の共選長から説明を受ける様子

|

令和3年11月18日、山本中国四国農政局長が愛媛県南予地域で日本農業遺産に認定された「愛媛・南予の柑橘農業システム」の現地調査を行いました。

宇和島市では、西日本豪雨で被災した吉田町玉津地区で、農地中間管理機構関連農地整備事業を活用し、生産性の高い園地に再生する「再編復旧」の現場(白浦工区)において、愛媛県職員より災害当時の状況や工事の進捗状況について説明を受けました。

八幡浜市では、温州みかんの収穫最盛期を迎え、国内屈指の温州みかん産地として最新鋭の設備を導入し選果・出荷作業が進むJAにしうわ真穴共同選果場で、光センサーによる外観・味のチェックやラベリングマシーンによるシールの貼付工程の説明を受けました。

|

「みどりの食料システム戦略」の施策講演

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年11月18日

|

みどりの食料システム戦略について講演する都築地方参事官

|

令和3年11月18日、中国四国農政局は松山市農業指導センターにおいて、松山市農林水産担当部局の関係者へ、「みどりの食料システム戦略」について都築地方参事官による講演を行いました。

出席者からは、アジアモンスーン地域で有機農業に取り組む困難性や、有機農産物の付加価値と消費者の意識などについて質問や意見が出されました。

また、講演後に行われた担当者との意見交換では、有機農業を推進することで農薬の有効性に関する消費者の誤解を招かないように注意する必要があることや、有機農業技術に関する指導者の育成に支援が必要なこと、また、松山市における営農型太陽光発電の取り組みや減農薬栽培指導等の現状などについて、活発な意見交換となりました。

|

紅まどんなの販売が解禁

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年11月18日

|

選果作業の様子

店頭に並ぶ紅まどんな

|

令和3年11月18日、愛媛県内だけで栽培される柑橘で、ゼリーのような果肉の食感が特徴の「紅まどんな(愛媛果試第28号)」の販売が解禁となり、県内一の生産地であるJAえひめ中央の農産物直売所「太陽市(おひさまいち)」でも、販売開始を待っていた多くの買い物客が購入していました。

今年は8月の天候不順で生育が心配されていましたが、9月下旬以降の好天により回復し平年並みの順調な仕上がりとなっており、JA担当者は、「全国の皆様に、滑らかで果汁たっぷりの果実を味わってもらいたい」と話されていました。

(注)「紅まどんな」は、JA全農えひめの登録商標です。栽培が愛媛県内に限られている「愛媛果試第28号」のうち、県内のJAから品質を保証して出荷されたものに限り「紅まどんな」としての販売が認められています。

|

秋作アムスメロンの販売始まる

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和3年11月13日

|

直売所内の販売コーナー

売り場に並ぶアムスメロン

|

JA周桑の直売所「周ちゃん広場」で、秋作アムスメロンの販売が始まりました。

同JAのアムスメロンは知名度が高く消費者ニーズが高い一方、農家の高齢化などにより生産量が減少し、需要に対し生産量が追いつかない状況です。

打開策として安定した出荷量確保に向け、令和2年に、JA農業者研修施設の経営実証圃で二期作体系へ向けた秋作の試作を行い、その結果、品質・糖度ともに春作と同じような仕上がりで栽培可能なことを実証できたことから、今年、11戸の生産者が42アールで秋作栽培に取り組みました。

JA担当者によると、ハウスの温度管理や病虫害防除に気を配り、春作の品質に劣らない大玉で糖度14度以上に仕上がっているとのことです。

|

モーダルシフト推進に関する情報交換会を開催

- 撮影場所:愛媛県伊予市

- 撮影日:令和3年11月10日

|

情報交換会の様子

鉄道コンテナを視察する参加者

|

令和3年11月10日、愛媛県拠点はJR松山貨物駅において、JA全農えひめ、JAえひめ物流、愛媛県トラック協会、JR貨物松山営業所、伊予銀行と第3回かんきつの物流におけるモーダルシフト(トラック輸送から鉄道輸送等への切替え)の推進に関する情報交換会を開催しました。

冒頭に鉄道コンテナの視察を行った後、JR貨物から「鉄道コンテナ輸送」、トラック協会から「トラック業界の現状と課題」、伊予銀行から「地域創生に向けた取組」、愛媛県拠点からは「物流標準化の動き」についてそれぞれ説明を行い、積極的な情報交換が行われました。

愛媛県拠点では、今回の議論を受け、今後もモーダルシフトを推進していくため、産地学習会や情報交換会を開催していきます。

|

統計調査への御協力に対する農林水産大臣感謝状の伝達

- 撮影場所:愛媛県宇和島市、愛南町

- 撮影日:令和3年11月8日

|

愛南町の前田浩さん(右)

宇和島市の善家常喜さん(左)

|

毎年10月18日は、国民の皆様の関心と理解を深め、統計調査に対する一層の御協力を頂くため、昭和48年7月3日の閣議了解により「統計の日」と定められており、農林水産省では、農林水産統計調査に永年御協力頂いている方に対し感謝状を授与しています。

愛媛県内では農林水産大臣感謝状が永年協力者7名と特別協力者6名に、また、中国四国農政局長感謝状が24名に授与されます。

11月8日には、海面漁業漁獲統計調査員として28年に渡りご協力頂いている愛南町の前田浩さん、水稲基準筆調査で20年に渡り御協力頂いている宇和島市の善家常喜さんに対し、坂井地方参事官から農林水産大臣の感謝状を伝達しました。

前田さんは「水産行政の基礎資料となる統計データ作成に協力出来ていることを誇りに思う。今後も出来る範囲で協力していきたい。」と話されていました。

|

松山産のアボカドが食べごろに

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年11月5日

|

アボカドを手に取る橋口さん

収穫が近づいたアボカド

|

四国で唯一の市立試験研究農場である松山市農業指導センターは、平成21年から、みかん、伊予柑からの転換作物の1つとして、アボカドの産地づくりに取り組んでいます。

アボカドの苗木は寒さや干ばつに弱いため、取り組み当初は非常に苦労をされたそうですが、苗作りや栽培指導等の改良を重ね、今では松山市の島しょ部や海岸沿いを中心に、順調に栽培地域が増えています。

アボカドの収穫期は、10月末~3月上旬頃となっており、農業指導センターでも収穫期を迎えています。

農業指導センターの橋口さんは「愛媛の2018年の栽培面積は日本一で、収穫量も2位(1位は和歌山)。将来は収穫量も含めた日本一のアボカド産地を目指したい。」と語られていました。

|

持続可能な農業を目指す農業者との意見交換

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和3年11月2日

|

意見交換の様子

|

令和3年11月2日、愛媛県拠点は西条市の農業法人株式会社維里(いさと)を訪問し、「みどりの食料システム戦略」の理念や取組方向などについて説明した後、首藤夫妻と意見交換を行いました。

夫の元嘉氏は令和3年6月まで全国農業青年クラブ連絡協議会会長を務めていました。平成24年に就農し、9年目の今年、陽子さんと結婚し、夫妻で西条市小松町の借受地を含め約5ヘクタールの農地で、水稲を中心に野菜などの有機栽培に取り組まれています。

意見交換では、同地域の担い手も高齢化し若手後継者が少ない現状や、借受地で有機栽培を行う難しさなど自身の農作業体験を交え、様々な課題を克服しながら「持続可能な農業」を目指す取組について説明されるなど、活発な意見交換となりました。

|

はだか麦を保管する低温倉庫竣工式

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年11月1日

|

倉庫を改修した低温倉庫全景

低温倉庫内部

|

生産量日本一の県産はだか麦の長期間保管を目的とする低温倉庫が完成し、竣工式が開催されました。

これは「愛媛県産麦安定供給コンソーシアム」が事業実施主体として、農林水産省補助「令和2年度麦・大豆保管施設整備事業」を活用し、松山市和気町にあるJAえひめ物流株式会社内の倉庫を改修したものです。

県内では、はだか麦が2019年産から続く豊作の影響や、新型コロナウイルス禍による需要減により倉庫の確保が喫緊の課題でした。

完成した倉庫は県内初の麦専用の低温倉庫で、麦1,000トンを15度以下で低温保管できる施設となっています。

JAえひめ物流の担当者によると、2日以降はだか麦の搬入を開始し、11月末頃には満杯になる見込みとのことです。

|

10月

地場農産物の需要拡大に向けた酒造業者との意見交換

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年10月28日

|

意見交換の様子

クラフトビールの製造設備

|

令和3年10月28日、愛媛県拠点は株式会社JAPANDEMICCOMPANYの店舗を訪問し、山之内代表取締役と愛媛県産はだか麦の需要拡大などについて意見交換を行いました。

同社では、かんきつを始めとした愛媛県産果実を加えたクラフトビールなども開発しており、直近では愛媛県産のはだか麦や蜂蜜などを加えたバーレーワイン(麦のワインと呼ばれる、ビールと同様の製造方法でアルコール度数を高くした長期熟成が可能な酒)を製造しています。

意見交換では、クラフトビールへの愛媛県産はだか麦などの原料使用における課題及び可能性などを話し合い、山之内代表取締役は「愛媛の農産物には良いものが多く、将来は原料をオール愛媛でできれば良い」と語られていました。

|

丹原高校で菊花展が開催される

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和3年10月26日

|

開花時期を迎えた大輪菊

崖から垂れ下がった形をイメージした懸崖菊

|

令和3年10月26日、愛媛県立丹原高校において「第69回菊花展」が開催されました。

菊花展では、懸崖(けんがい)菊を中心にロケット菊、大輪菊、盆栽菊を約1,000鉢展示販売しているほか、草花苗や多肉植物も併せて販売しています。

展示販売されている菊は、園芸科学科の生徒が4月に定植作業を行った後、丹精込めて栽培管理してきたもので、8月下旬の長雨による天候不順で生育が心配されたものの、その後の天候に恵まれたことから、良い仕上がりになっています。

懸崖菊を栽培した生徒からは、「今月末には開花が始まり12月初めまで楽しめます。」と話されていました。

|

首長への令和4度農林水産予算概算要求の説明及び意見交換

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和3年10月26日

|

西条市長(右中央)との意見交換の様子

|

令和3年10月26日、愛媛県拠点坂井地方参事官と道前平野農地整備事業所島所長が西条市長に対し、生産基盤の強化を始めとする「令和4年度農林水産予算概算要求」の概要並びに、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」について説明を行った後、昨年12月に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」に基づいた女性登用の目標達成に向けた協力要請を行いました。

意見交換では、西条市長から本年5月に西条市が「SDGs未来都市」及び「自治体SDGsモデル事業」に選定されたところであり、農林水産省が進める農業版SDGsである「みどりの食料システム戦略」についても理解できることから、各方面に出向く際にはアプローチしていきたいと述べられました。

|

石鎚黒茶の新茶試飲会が開催される

- 撮影場所:愛媛県西条市

- 撮影日:令和3年10月19日

|

会長による石鎚黒茶の説明

関係者による試飲会

|

令和3年10月19日、石鎚黒茶生産関係者連携協議会による石鎚黒茶の新茶試飲会が、愛媛県東予地方局で開催されました。

この試飲会は石鎚黒茶の製造が終了した9月に毎年開催され、新茶の香り、色、酸味などを吟味し、石鎚黒茶の出来栄えを関係者で確認するものです。

石鎚黒茶は日本に4つしかない貴重な後発酵茶の1つとされ、石鎚山の麓、西条市小松町石鎚地区で、江戸から大正時代にかけて盛んに製造されていましたが、現在では同協議会に参加する3団体のみ製造を行っており、「幻のお茶」と言われています。

試飲会では、今年は8月後半に長雨が続き、ニ段発酵への影響が懸念されましたが、品質は良好で例年よりやや多い約460キログラムが製造されたことなどが報告されました。

|

中予6市町の特産品を使ったジンが開発される

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年10月11日

|

道後ジン六媛

特産品を紹介したパンフレット(抜粋)

|

はだか麦を使用した麦焼酎や地ビールなど、地場産農産物を積極的に取り入れたお酒を製造している松山市の水口酒造が、松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町の中予6市町が連携した「まつやま圏域未来共創ビジョン」の取組として、特産品を使用したお酒「道後ジン六媛(ろくひめ)」を開発しました。

特産品はそれぞれ、松山市「伊台・五明こうげんぶどう」、伊予市「中山栗」、東温市「紅い雫(いちご)」、久万高原町「りんご」、松前町「はだか麦」、砥部町「七折小梅」で、果実など香りのバランス調整に特に苦労をされたそうです。

同社の水口専務は、「今後もお酒を通じて、県内の豊富な農産物を発信していきたい」と抱負を語られていました。

|

9月

四国カルストの「大野ヶ原大根」の出荷が最盛期

- 撮影場所:愛媛県西予市

- 撮影日:令和3年9月29日

|

大野ヶ原大根の収穫作業

四国カルストに広がる大根畑

|

西予市野村町大野ヶ原で特産の青首大根の出荷作業が最盛期を迎えています。

標高1,000メートルを超えるこの地域で栽培される青首大根は、冷涼な気候と四国カルストの水と良質な土壌を生かし「大野ヶ原大根」として宇和島市の市場や産直市などで、他の地域で生産が少なくなる端境期(8~11月)に出荷・販売されています。

耕作者の黒河高茂さんの畑では、8月下旬から本格的に出荷が始まったものの、当初は生育期の長雨の影響で例年より出荷量は少なくなっていましたが、9月下旬からは害虫などの被害もなく平年並みに白くてきれいな大根が収穫できる見込みです。

収穫作業は10月下旬まで行われる予定です。

|

直売所による「食品ロス削減」に向けた取組

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和3年9月16日

|

入口のPR用ポスター

ポイントが付与される野菜(ししとう)

|

JAおちいまばりの直売所「さいさいきて屋」では、新型コロナウイルスの影響で利用客が減少し、野菜や果物が売れ残り廃棄される状況が続いていたため、食品ロスを減らす取組として、スマートフォンを使ってポイントを付与する新たなサービスを9月1日から開始しました。

このサービスは、午後3時以降に野菜や果物を買った場合、発行されたレシートをスマートフォンで撮影し読み込むことでポイントが付与されるもので、貯まったポイントは別のポイントへ交換して使うことができます。

直売所の担当者は、「SDGsの取組の1つであり、食品ロスを少なくし、消費者に新鮮な野菜を届けたいとの思いから取組を始めた。今後は集めたデータを分析して、販売戦略にも生かしていきたい」と話されていました。

|

8月

遊子水荷浦の段畑での現地調査

- 撮影場所:愛媛県宇和島市

- 撮影日:令和3年8月18日

|

NPO法人段畑を守ろう会との意見交換の様子

遊子水荷浦の段畑

|

令和3年8月18日、中国四国農政局愛媛県拠点は、愛媛大学社会共創学部竹島助教の現地調査に同行し、宇和島市遊子のだんだん茶屋を訪問しました。

だんだん茶屋の指定管理者である「NPO法人段畑を守ろう会」は、平成19年7月に重要文化的景観の選定を受けた「遊子水荷浦(ゆすみずがうら)の段畑」において景観保持・環境保全を行いつつ、早堀り馬鈴薯の栽培に取り組んでいます。

同会から、宇和海で営まれ続けた半農半漁の暮らしに始まり、現在まで約80年の歴史の説明や、直面する後継者問題のほか、新型コロナウイルス感染防止の影響で観光客が激減した話などを聞くことができました。

年明けには、愛媛大学が主催する「えひめの棚田・段畑シンポジウム(仮称)」が計画されており、県内の棚田においても開催に向けた現地調査が行われる予定となっています。

|

古谷梨の収穫作業が最盛期

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和3年8月11日

|

収穫期を迎えた梨(幸水)

選別箱詰め作業の様子

|

今治市古谷(こや)地域は、明治期から梨の栽培が行われ「古谷梨(こやなし)」のブランドで販売しており、現在、10軒ほどの生産者が、多摩、幸水、豊水、新高の品種を栽培しています。

訪問した農園では、8月中旬から幸水の収穫が始まっていますが、生育期の長雨の影響からか玉太りが悪いとのことです。また、台風第9号の暴風で落果被害などもあり、収量は例年より減少する見込みです。

生産者は、「近年は、気温上昇や局地的な豪雨の発生などから安定した収量の確保が難しくなっているが、この地域の梨を待ちわびているお客さんもいらっしゃるので頑張って栽培していきたい。」と語られていました。

収穫は9月下旬まで行われます。

|

アーモンド栽培で耕作放棄地を解消

|

収穫前のアーモンドの果実

弾けた果実と実を殻から取り出したアーモンド

|

松山市でアーモンド栽培している生産者の園地で、6日、収穫が始まりました。

園主によると、4年前から耕作放棄地を整備し、雨に強い品種の「ダベイ」を中心に毎年約100本を植え付け、昨年から少しずつ収穫ができるようになってきたとのこと。サルやイノシシの被害もあって、今年は多くの収量は見込めないようですが、近日中に全量を収穫する予定で、果実から取り出した実を殻から取り出し乾燥させ、ローストやオイル抽出をするなどして商品化を試みたいと語っていました。

今後も耕作放棄地解消のためアーモンド栽培を続け、安定した収穫ができるよう研究を続けていくとのことです。

|

早期米の収穫始まる

|

コンバインによる収穫作業

収穫した「もみ」を運搬車へ積込みする様子

|

愛媛県南予地域の高知県境にも近い愛南町御荘地区において、8月5日から早期米の収穫が始まりました。

同地区の農家、宮平長一郎さんによると、台風が接近するおそれがあることから、急遽、収穫適期より3日ほど早く収穫を開始しました。収穫を行っている稲は、本年3月25日に田植えした「コシヒカリ」で、田植え後は長雨による天候不順で生育を心配したそうですが、その後天候が回復し順調に推移したことから、収量は平年並みが見込まれるとのことです。

|

モーダルシフト推進に向けたJR貨物関西支社との意見交換

|

意見交換の様子

意見を交わすJR貨物関西支社長(左)と坂井地方参事官(右)

|

令和3年8月4日、愛媛県拠点において、JR貨物関西支社とかんきつ物流のモーダルシフト(トラック輸送から船舶や鉄道輸送への切換え)推進に向けた意見交換を行いました。

意見交換では、かんきつ王国愛媛においても、今後、懸念される長距離ドライバー不足への対応や温室効果ガスの排出削減に資するモーダルシフトの取組に係る種々の課題について話し合われました。

JR貨物側からは、農林水産省と同様に、SDGs、カーボンニュートラルなど、環境問題に貢献したいとの発言がありました。

|

7月

かんきつ物流のモーダルシフト推進に関する情報交換会を開催

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年7月29日

|

情報交換会の様子

現状の説明行う運送業者

|

令和3年7月29日、愛媛県拠点は県拠点会議室において、JA愛媛中央会、JA全農えひめ、JR貨物松山営業所、四国名鉄運輸(株)松山通運営業所、愛媛大学農学部、愛媛県と「かんきつ」の物流におけるモーダルシフト(トラック輸送から船舶や鉄道輸送への切換え)の推進に関する情報交換会を開催しました。

情報交換会では、かんきつ王国愛媛においても、今後、懸念される長距離ドライバー不足への対応や温室効果ガスの排出削減に資するモーダルシフトの取組について、課題や対応策など、積極的な情報交換となりました。

情報交換会得られた内容については、各機関で共有・検討し、次回の情報交換会に繋げていくこととしています。

|

バイオ燃料に活用されるひまわりが満開

- 撮影場所:愛媛県松前町

- 撮影日:令和3年7月28日

|

満開のひまわり

バイオ燃料を使って走る巡回バス

|

松前町中川原地区のひょこたん池公園周辺で、町花である「ひまわり」が開花し見頃を迎えています。

ひまわりの栽培は、同地区で組織する中川原生産組合が耕作放棄地の解消を目指して、36年前に始めたもので、今年は4月上旬から準備を始め、現在、32アールの水田で、3,000本余りの大輪が鮮やかに彩っています。

松前町役場担当者によると、花が咲き終わったあと種を収穫し、搾油して町内の保育園や文化祭の出店で天ぷら油として利用します。使用済みの天ぷら油は松前町で回収・精製され、バイオ燃料として町内巡回バスや公用車などに利用されます。

|

愛媛県立農業大学校への施策説明

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年7月19日

|

施策説明の様子

施策説明行う職員

|

令和3年7月19日、中国四国農政局愛媛県拠点は、愛媛県立農業大学校において、食料・農業・農村をめぐる課題と施策等について説明を行いました。

愛媛県立農業大学校では、農業経営に必要な専門的知識・技術を身につけ、社会情勢の変化に対応できる視野と創造力・適応力を持った人材の育成を行っています。

その中で、農業の現状と農林水産省が果たすべき役割とその施策について、理解を深めてもらうため、総合農学科の2年生47名を対象に説明を行いました。

学生からは、「農業の現状をよく知ることができた」、「近隣に農業ができない人がいれば、その農地を自分が守っていきたい」と力強い感想が寄せられました。

|

豊かなむらづくり全国表彰事業の現地調査

- 撮影場所:愛媛県西予市

- 撮影日:令和3年7月19日

|

取組概要説明の様子

新規就農した若手農業者夫妻との意見交換

|

令和3年7月19日、愛媛県西予市において「豊かなむらづくり全国表彰事業」における現地調査を行いました。

この表彰事業は昭和54年度から実施されており、毎年、11月23日の勤労感謝の日を中心に開催される「農林水産祭」において表彰を行う事業で、むらづくり活動の全国的な展開を助長し、地域の連帯感の醸成、コミュニティ機能の強化を図り、農山漁村の健全な発展に資することを目的としています。

本年度、愛媛県からは「遊子川地域活性化プロジェクトチーム」の推薦があり、中央審査委員会の審査ヒアリングに向けた現地調査が実施され、取組概要の説明や、本年6月に新規就農したトマト栽培を営む若手農業者夫妻との意見交換が行われました。

|

県内高校による農林水産物を商品化した企画展の開催

- 撮影場所:愛媛県松山市

- 撮影日:令和3年7月15日

|

ロビーに展示される活動紹介パネル

各校別に陳列された加工品

|

令和3年7月1日より道後温泉の公立学校共済組合道後宿泊所「にぎたつ会館」のロビーで、「あなたの心を動かすものがここにある!」と題し、県内高校生が実習で学んだことを紹介するパネルや、収穫した農産物を加工し商品化したものを展示し、生徒の活躍を紹介する企画展が行われています。

田淵副支配人によると、以前から農業高校で収穫した農産物をレストランの食材で利用するなど交流があったことから、コロナ禍で活動発表の場が少なくなっている生徒を支援しようと県内の農林水産科目のある高校へ呼びかけ、今回7校による作品展示が実現しました。

なお、来年3月末までの開催期間中には、生徒が収穫した農産物や加工品の販売が随時予定されており、副支配人は「ぜひ多くの方に足を運んでいただき、生徒の活動を知っていただきたい」と話していました。

|

愛媛県産はだか麦を使った商品の特別販売会が開催される

- 撮影場所:愛媛県松前町

- 撮影日:令和3年7月11日

|

物販コーナーで商品を手にする家族連れ

実演する食文化・料理研究家の中村氏

|

令和3年7月11日、えひめ愛フード推進機構とJA全農えひめが連携して「愛媛県産はだか麦を食べよう!特別販売会」が松前町の商業施設で開催されました。

34年連続で生産量日本一を誇る愛媛県産はだか麦は、今年産も豊作が見込まれ3年連続で豊作が続くことから、関係機関では新商品の開発や認知度向上、消費拡大に取り組んでいます。

会場では、愛媛県産はだか麦を使った新商品など販売が行われたほか、松山市出身で食文化・料理研究家の中村和憲氏による、はだか麦の機能性成分やおいしい食べ方の紹介とかんたんレシピの実演が行われ、訪れた家族連れなどが立ち止まり担当者の話を聞くなど、消費拡大に向けた取組が行われました。

|

「伊台・五明こうげんぶどう」袋かけ作業が最盛期

|

一房ごとに丁寧に袋かけ作業を行う様子

袋かけ作業が終了したシャインマスカット園地

|

松山市北東部に位置する伊台・五明地区は、花崗岩の土壌と昼夜の温度差がある立地条件を活かし約90年前からぶどう栽培が行われている地域で、現在、約50軒の生産者が、シャインマスカット・ピオーネ・藤稔・ブラックビートを中心に様々な品種を栽培しています。

訪問した只信農園のシャインマスカット園地では、5月末頃に開花した後、摘粒作業を行い、現在、袋かけ作業が最盛期を迎えています。園主によると、近年、収穫までの間に袋かけしたぶどうを狙って鳥獣被害を受ける事が多くなり、収穫までの間気が抜けない日々が続くとのことです。

9月中旬には収穫最盛期を迎え「伊台・五明こうげんぶどう」として販売されます。

【関連リンク】

まつやま農林水産物ブランド認定品(外部リンク)

|

触法者による農福連携に関する意見交換会を開催

|

意見交換の様子

出席された高松矯正管区(左)と松山刑務所

|

令和3年7月8日、愛媛県拠点において、法務省及び松山刑務所の職員が出席し、触法者による農福連携に関する意見交換会を開催しました。

冒頭、坂井地方参事官が挨拶を行い、その後、各出席者から触法者雇用に向けた課題の共有や、触法者の農業分野の参入について意見交換を行いました。

意見交換では、触法者に対しての理解が進んでいない現状や、農業分野の人手不足解消に向けた受入体制などについて話題となり、引き続き情報共有を図り意見交換を進め、課題解決に向けた取組が必要であることを確認しました。

|

新テッポウユリの出荷始まる

|

収穫期を迎えた新テッポウユリ

選別後箱詰め作業前の新テッポウユリ

|

JA松山市の川上選花場において6月28日から新テッポウユリの集荷が開始され、中四国や京阪神、中部方面への出荷が始まりました。

JA担当者によると、管内で22人の生産者が約1.6ヘクタールで新テッポウユリを栽培し、全国的にも珍しいJAによる共選で各市場へ出荷されます。

取材当日も生産者から約2,000本の新テッポウユリが持ち込まれ、ベテラン作業員が蕾の大きさや傷の有無などを1本1本丁寧に目視で確認し、13等階級に手選別された後、箱詰め作業が行われていました。

今後、お盆前の需要最盛期には日量約11,000本が出荷されるとのことです。

|

地場産農産物の需要拡大に向けた酒造業者との意見交換

|

水口専務(右)と坂井地方参事官(左奥)との意見交換

道後ビールの製造設備

|

令和3年7月7日、愛媛県拠点は水口酒造株式会社を訪問し、水口皓介専務取締役と愛媛県産はだか麦を始めとした地場産農産物の需要拡大などについて意見交換を行いました。

水口酒造では、地場産はだか麦を使用した麦焼酎や地ビールのほか、地場産かんきつを取り入れたジンなど、地場産農産物を積極的に取り入れたお酒を製造しています。

意見交換では、主に愛媛県産麦の原料使用における課題が話し合われ、水口専務は「3年後に道後温泉本館の保存修理工事が完了すれば相当数の観光客の増加が見込まれるため、弊社も愛媛県産農産物を原料とした商品で盛り上げていきたい。」と抱負を語られていました。

|

大規模園地でのキウイフルーツ栽培に向けた取組

|

今後の展望を語る担当者(中央)

園地整備の様子

|

「株式会社イーキウイ」が西条市丹原町長野地区で、現在、農地21ヘクタールを集約し、キウイフルーツを大規模に栽培する準備を進めています。

愛媛県はキウイフルーツの収穫量が日本一として知られていますが、近年、価格が安定していることや、市場などから一層の増産を求める声が高まっていることを受け、同社でも新たな品種の栽培に取り組むこととしています。

現在は、本場のニュージーランドから技術者を招き入れ、木製の柱を立てるなど園地整備を行っているところです。

今回お話をお伺いした担当者によると、商社との契約栽培により販路も確立しており、安定した生産が可能となるように体制を強化していきたいとのことでした。

|

6月

ももの収穫

- 撮影場所:愛媛県松野町

- 撮影日:令和3年6月30日

|

収穫直前の袋がかかった状態のもも

収穫作業の様子

|

夏の訪れを告げるももの収穫作業が、今年も松野町で始まっています。

同町は県内のもも産地として知られており、延野々地区の生産者にお話をお伺いしたところ、「早生(わせ)品種の「日川白鳳」の収穫を皮切りに、7月からは中生(なかて)品種の「白鳳」の収穫も本格化する」とのことです。

今年は5月に降った「ひょう」の影響で実に傷が付くなどしたため、出荷量の減少が見込まれますが、糖度も高く高品質となっています。

なお、収穫されたももは松山市や宇和島市に向けて出荷されるほか、町内の直売所などでも販売されるそうです。

|

しらす漁始まる

- 撮影場所:愛媛県今治市

- 撮影日:令和3年6月23日

|

釜揚げされた直後のしらすをパック詰め

天日干しされたちりめん用のしらす

|

今治市菊間町沖において、6月23日から本格的にしらす漁が始まりました。

訪問した越智水産では、水揚げされたしらすを加工場で湯気が立ち上がる釜に投入し、真っ白にゆであがったしらすをパック詰めしたのち、直売所において釜揚げしらすとして販売しています。水揚げ後商品になるまでに1時間未満で加工されており、まさに鮮度が命の商品です。今後は潮の満ち引きを見て日に1~5回程度の漁が1ヵ月程度続くとのことです。

また、加工場前の広場には、梅雨の合間の晴天を利用し、ちりめん用のしらすが白い絨毯のように天日干しされています。乾いたしらすは、手作業により丁寧に選別されたのち、ちりめんとして消費者の元に届けられます。

|

ディスカバー農山漁村(むら)の宝優良事例選定者との意見交換

- 撮影場所:愛媛県西予市

- 撮影日:令和3年6月16日

|

代表の辻本氏と坂井地方参事官との意見交換

開発された商品などの説明を受ける様子

|

令和3年6月16日、中国四国農政局愛媛県拠点は、「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」第5回優良事例に選定された、企業組合遊子川ザ・リコピンズ代表の辻本京子氏との意見交換及びリコピンズが拠点としている「食堂ゆすかわ」を視察しました。

リコピンズが活動の拠点とする西予市遊子川地域は、高知県境に近く標高が高く寒暖差があり、甘みと酸味のバランスがとれた美味しいトマトが採れる産地です。そこで「トマト」をキーワードに村おこしに奮闘する約20名の女性が集結し、「まちづくり、ひとづくり、わかづくり」をモットーに活動の輪を広げています。

食堂ではトマトづくしの料理が提供される他、隣接する加工所でトマトを主体に製造した加工品の販売も行っています。主力商品は「トマトゆずポン酢」で、県内での販売の他、首都圏や海外にも販路を拡大しています。

|

スイカ産地、出荷本格化へ

|

出荷に向け箱詰めされたエコラブスイカ

収穫圃場での西山氏

|

県内最大のスイカ産地の大洲市で、農薬を減らして栽培した独自ブランド「エコラブスイカ」の出荷が最盛期を迎えており、収穫は7月中旬まで続きます。

栽培する五郎地区と東大洲地区は、肱川流域の肥沃な土壌条件や盆地特有の寒暖差を活かした農業が盛んな地域で、農家11名が約7ヘクタールでスイカを栽培し今年は松山市を中心に300トンの出荷を見込んでいます。

栽培農家で部会長の西山弘一さんによると、4月の交配時期に気温が低く、梅雨入り直後の大雨で生育不良となった物もあるが、大雨以降好天が続いたことからその後は順調に生育が進み、重さ7~8キロの大玉で糖度が高く甘いスイカに仕上がっているとのことです。

|

樫谷棚田257枚への田植え終わる

|

最後の棚田への田植え

樫谷棚田全景

|

指定棚田地域の一つである大洲市戒川地区の「樫谷棚田」で、4月29日に始まった257枚への田植えが6月9日に終わりました。

樫谷棚田保存会代表の城本氏によると、水を確保しながら田植えを進めるため、棚田すべての作付けが終了するには約1ヶ月近くもかかってしまうとのこと。また、5月末に計画していた棚田オーナー制度によるオーナー田植え体験についてはコロナの影響により中止となったが、10月のオーナー収穫体験に向け、樫谷棚田では保存会を中心にお世話活動は続けていきます。

【関連リンク】

樫谷棚田保存会facebook

|

名産「唐川びわ」収穫始まる

|

枝に登り収穫作業をする芳岡氏

収穫されたびわを保護袋から取り出す作業

|

伊予市唐川地区の山間一面に広がる大玉で肉厚な果実が特徴の「唐川びわ」の収穫がはじまりました。

同地区で60年余りびわ栽培を続ける農家の2代目、芳岡毅さんによると、今年は全体に雨が少なかったことから、品質は上々で大玉のびわが多いとのこと。収穫は6月末まで毎日行われ、主な出荷先は地元農協。他に産直市や土日には作業場の前に旗を立て直売も行うとのこと。

唐川地区でのびわ栽培の歴史は古く約200年前に遡り、現在同地区の大半で栽培されている品種「田中びわ」は百十数年前に導入され、品種改良を重ねた結果、現在の大玉で肉厚な物となり、その名声は県内外へ広まっています。

平成28年には、地元伊予市のブランド認定品「ますます、いよし。ブランド」に認定されています。

【関連リンク】

ますます、いよし。ブランド

|

愛媛産シルク「伊予生糸」PRショールームオープン

|

県産「媛ひのき」で繭に包まれたような空間を演出した店内

伊予生糸(いよいと)を用いた白無垢

|

令和3年6月1日、松山市中心部に愛媛県内の養蚕業の復活や地域創生を目指し、県産シルクの発信拠点となる「愛媛シルクショールーム」がオープンしました。

愛媛県では西日本で唯一の製糸工場と、養蚕に欠かせない蚕種を生産する業者が稼働しており、最盛期の1920年代に1,900戸近く存在した養蚕農家も現在7戸にまで減少していますが、生糸だけでなく養蚕の副産物も機能性素材として活用することで、養蚕の伝統を守り継承と革新につなげたいと、ショールームへの期待を込めています。

なお、本年10月には「全国シルクサミットin愛媛」が、松山市において開催予定です。

|

西予市で「春蚕」すくすくと

|

桑の葉を食べる蚕

回転まぶしの様子

|

国産の最高級生糸「伊予生糸(いよいと)」の生産地で知られる西予市野村町では、今年最初の繭を取る「春蚕(はるご)」の飼育が大詰めを迎えています。養蚕を始めて6年目という松山紀彦さんは、市内に6戸しかいない養蚕農家の一人で、春蚕を蚕種会社から約5万頭仕入れ、約80キロの繭を生産しています。

さなぎになる前の蚕たちは食欲が旺盛で、5月中旬に仕入れた1センチ弱の蚕は、1日に3~4回の桑の葉を与えることで7センチほどに成長し、現在は回転まぶしの枠に入り繭をつくり始めていました。

西予市産の生糸は、皇室や伊勢神宮の御料糸に採用されるなど、古くから高品質で知られています。2016年には、地域ならではの農林水産物や食品のブランドを守る農林水産省の「地理的表示保護制度」(GI制度)に登録されています。

【関連リンク】シルク博物館ホームページ

|

|

お問合せ先

愛媛県拠点

〒790-8519

愛媛県松山市宮田町188 松山地方合同庁舎

代表:089-932-1177