令和5年度

鳥取県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。

|3月|2月|1月|12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|

|令和7年度|令和6年度||令和4年度|

3月

水産女子によるマサバの完全陸上養殖の取組

撮影場所:鳥取県岩美町

撮影日:令和6年3月14日

|

女性スタッフがマサバの様子を見ながら手まき給餌している様子

自然ろ過された綺麗な地下海水を使って陸上養殖されるマサバ

|

鳥取県東部に位置する岩美町の網代(あじろ)漁港内にある「地下海水井戸陸上養殖センター(※)」では、平成29年から井戸を掘削し、くみ上げた地下海水(地中の砂利等でろ過され、寄生虫のリスクも少ない)と地中熱を利用したマサバの完全陸上養殖に取り組まれています。

センター内の水槽(飼育用9基)で、約4万匹のマサバを養殖しており、県栽培漁業センターから仕入れた稚魚を1年から1年半かけて体長約30~40センチに育て、県内外の飲食店やスーパーに出荷しています。

現在、センターでは、JR西日本のブランドサバ「鳥取生まれの箱入り娘 お嬢サバ」の養殖・出荷のほか、新たな自社ブランドとして、餌(地元のユズやビール酵母、野菜や赤ガレイ、白イカ等)にこだわった「べっぴんサバのさばみちゃん」の試験養殖・出荷に取り組まれており、令和7年夏以降に本格出荷される予定です。なお、センターでの飼養管理や出荷調整の業務は、センター長を含む3名の女性スタッフが担当しています。

センターを運営し、陸上養殖のコンサルタントも行っている(株)タシマボーリングの田島大介社長からは、「鳥取県を代表する特産品に育てるとともに、水産女子が活躍する養殖場の取組を通じて、持続可能な水産業の構築を目指したい。」との話がありました。

鳥取県産の完全陸上養殖サバをぜひ一度ご賞味ください。

(※)平成29年の養殖開始当初は、JR西日本が管理運営していたが、令和3年に(株)タシマボーリング(鳥取市)が事業承継。

【関連URL】

(株)タシマボーリング 地下海水井戸陸上養殖事業(外部リンク)

https://tashima-boring.com/ido/

|

伯州綿(はくしゅうめん)に魅了され、境港市に定住された元地域おこし協力隊員との意見交換

撮影場所:鳥取県境港市

撮影日:令和6年3月6日

|

地域でつなぐ伯州綿の魅力、定住の思いを熱く語る仲里さん

“伯州綿ってな~んだ?”イラストが印象的な伯州綿PRパンフは仲里さん作

|

鳥取県拠点では、鳥取県の喫緊の課題である「農業・農村の関係人口を増加させる方策」について、U・Iターン、地域おこし協力隊員等を対象に意見交換を行っています。

今回は、地域おこし協力隊として活動した境港市で起業され、伝統的な地域資源である「伯州綿」を使って“オーダーシャツ(世界で一つだけの洋服)”づくりをされている仲里心平さんと意見交換を行いました。

仲里さんは、織物職人時に「和綿」に興味を持ったことをきっかけに、原料から生産に携わりたいと、平成29年9月から境港市の地域おこし協力隊として移住され、伯州綿の栽培及びPR活動を行いながら、協力隊員としての時間以外は服づくりを行い、腕を磨いていたそうです。

令和2年8月に地域おこし協力隊卒業後、同年9月に個人事業『伯州綿のシャツ』を起業し、そのまま境港市に定住されました。

仲里さんに移住・定住後の暮らしについてお尋ねしたところ、「境港市は港町で人を受け入れる地域柄とよく聞くが、そのとおりで地域の皆さんにお世話になっていて困ったことはないです。」と明るく答えられていました。また、「これからも境港市で伯州綿のシャツ屋を続けていきたいです。」と意気込みを聞かせていただきました。

【関連URL】

伯州綿のシャツ ホームページ

https://hakushu-cotton-shirt.jpn.org/

|

2月

地域の将来を想像しながら検討します 地域計画モデル地区の若手農業者との意見交換

撮影場所:鳥取県湯梨浜町

撮影日:令和6年2月27日

|

地区公民館に掲示した農地地図

10年先の農地を想いながら

|

鳥取県中部に位置する湯梨浜町は、二十世紀梨や新甘泉など梨の一大産地として知られています。令和6年2月27日、この地で梨や水稲の生産に取り組む若手農業者を訪問し、意見交換を行いました。

湯梨浜町門田地区で育ち、梨や水稲を生産する前田佳寛(よしひろ)さんと、梨の専業農家の前田利幸さんは、地域を牽引する若手農業者です。

また、幼い頃から祖父母が梨を作る姿を見て育った前田めぐみさんは、利幸さんとの結婚を機に就農されました。農業の魅力について「会社員時代と比べ時間の融通が利き子育てしやすいこと、育てた梨を美味しいと喜んでもらえること」と教えて下さいました。

門田地区は、現在検討中である地域計画策定のモデル地区です。佳寛さん、利幸さんは、地域計画の策定について「とても大切なこと。荒廃農地の増加に心を痛めながら、より良い農地活用について、いつも二人で話をしている」とおっしゃいます。

地区公民館には、周辺の農地を管理する農業者を記載した農地地図が貼られていました。地域計画策定に向けて、町担当者や地域の農業者とともに話し合いを重ね、持続可能な営農を目指してより良い将来の農地の姿を描いて行きたいとのことです。

|

誰もが活躍できる社会を目指して「第1回とっとり農福連携コンテスト」開催

撮影場所:鳥取県倉吉市

撮影日:令和6年2月9日

|

福祉サービス事業所のプレゼン

誰もが活躍できる社会を目指します

|

令和6年2月9日、鳥取県立倉吉未来中心セミナールームにおいて「第1回とっとり農福連携コンテスト」が開かれました。このコンテストは、鳥取県内の就労系障害福祉サービス事業所の特色ある取組や農福連携の事業アイデア等をプレゼン方式で発表、農福連携の広がりを目指してNPO法人鳥取県障害者就労事業振興センターと鳥取県が初めて開催したものです。

事業所と近隣の企業がさつまいもの栽培と農作業を通じて地域と連携した事例や、県内で盛んに栽培されている白ねぎの調製作業において、ツール(※)を活用して人と作業をマッチングした事例など、8事例の発表がありました。審査の結果「支援者が思い込みを捨て、利用者と同じ視点を持つこと」や「利用者の適性に合った作業をマッチングすることが農福連携で大切なことである」と発表した、米子市の特定非営利活動法人大地(事業所名:いちごの広場)が、グランプリ賞に選ばれました。2月20日には県知事から賞状の授与がありました。

県では、これからも鳥取らしさをいかした農業と障がい者就労の連携モデルの確立および横展開を目指し、障がい者が農業分野で活躍する農福連携の取組を推進していくとのことです。

(※独自治具「箱折くん、目立ち棒」詳細は鳥取県ホームページへ)

【関連URL】

第1回とっとり農福連携コンテストを開催しました!(鳥取県ホームページリンク)

https://www.pref.tottori.lg.jp/316365.htm

|

1月

ディスカバー農山漁村の宝奨励賞授与式(田舎応援戦隊三徳レンジャー)

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和6年1月22日

|

栁代表へ奨励賞を授与

三徳レンジャー隊員と関係者で

|

1月22日、中国四国農政局鳥取県拠点は、県拠点において、田舎応援戦隊三徳レンジャー(みとくれんじゃー)に対し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞の授与を行いました。

今回、奨励賞に輝いた三徳レンジャーは、鳥取大学の学生で構成するボランティア団体です。高齢化が進む鳥取県三朝町三徳地区の休耕田を活用し、地域の協力を受けながら、育苗から収穫、販売まで一連の作業に取り組んでいます。また、米粉で加工品を作り販売するなど6次産業化にも挑戦しています。

先輩から後輩へ受け継がれた活動は、この春16年目を迎えます。活動は米作りにとどまらず、三朝温泉大使としての活動や三徳山炎の祭典や御幸行列などの祭りにも積極的に参加し、若い力で地域を盛り上げています。

代表の栁寛郎(やなぎひろお)さんは「このような賞を戴き光栄です。私たちは学業の傍らでの米作りだが、本当にすごいのは農家さん。ほ場の特徴も水管理のこともすべて熟知されていて、心から尊敬している。お米農家さんのためにも、これからも精進していきたい。」と抱負を述べられました。

|

12月

鳥取大学農学部1年生に農林水産省の組織と政策を説明

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和5年12月21日

|

説明する西地方参事官

講義の様子

|

中国四国農政局鳥取県拠点は、令和5年12月21日(木曜日)、鳥取大学農学部生命環境農学科の1年生約180名に、「農林水産省の組織」や、「食料・農業・農村基本法の見直し」、「みどりの食料システム戦略」など農林水産省が進めている政策について説明しました。また、「ニッポンフードシフト」の動画も見てもらいました。

今回の講義は、進学就職を展望しながらどう学んでいくかを考えてもらうキャリア教育の一コマとして行ったものであり、国家公務員として働く意義や魅力についても話をしました。

講義を受けた学生が、将来、農林水産省で働くことを選択肢の一つとして考えてくれればと期待します。

|

ディスカバー農山漁村の宝奨励賞授与式(良菜会)

撮影場所:鳥取県智頭町

撮影日:令和5年12月20日

|

授与式の様子(左_綾木会長)

良菜会関係者との記念撮影

|

12月20日、中国四国農政局鳥取県拠点は、智頭町役場において、良菜会(りょうさいかい)に対し、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞の授与を行いました。

綾木貞子会長が30年ぶりにUターンした際、今まで気づかなかった地元の良さを再認識し、地域の活性化や元気づくりに役立ちたいとの思いから、周囲の住民に呼びかけ、平成22年に本会を立ち上げました。発足当初7名であった会員は、個人の能力・経験を活かし、互いに協力しながら活動し、現在30代~80代の25名に増加しました。

地域で穫れた野菜、米、花きの出荷、弁当・料理の提供、伝統的な食文化の継承、農業体験など活動内容や範囲は年々広がっており、認知度の向上と併せて関係人口や交流の機会も増加しています。

綾木会長は、「今後は、新たな加工品の開発、担い手の育成、伝統的な郷土料理の継承など、良菜会の活動を地域にもっと活かしていくとともに、SNSを利用した情報の発信にも取り組んでいきたい。」と語っていました。

【関連URL】良菜会ホームページ

https://www.facebook.com/ryosaikai/

|

ディスカバー農山漁村の宝選定証授与式(さかいみなと中野港漁村市実行委員会)

撮影場所:鳥取県境港市

撮影日:令和5年12月18日

|

佐々木会長(左)への選定証の授与

漁村市実行委員会関係者との記念撮影

|

12月18日、中国四国農政局鳥取県拠点は、境港市役所において、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定した「さかいみなと中野港漁村市実行委員会」(以下「漁村市実行委員会」)に対し、選定証の授与を行いました。

平成25年に設立された漁村市実行委員会は、これまであまり注目されていなかった沿岸の魚種に注目してもらうため、地域の水産関係者が参画する仕組みを構築し、漁業者が獲れたての魚を消費者に対面販売する漁村市を開催するなど、地域を巻き込んだ沿岸漁業の振興や食育活動に取り組まれています。

このような水産物の消費拡大や地域の活性化に向けた様々な活動は、農林水産省が進める強い農林水産業、美しく活力ある農山漁村の実現に資する取組であり、更なる活動の広がりが期待されます。

漁村市実行委員会の佐々木会長からは、「水産関係者や県、市など行政の協力があって10年間続けてこられた。これからは、次の世代につなげる仕事として、資源保護や海の環境変化に対応した取組を行っていきたい。」との話がありました 。

|

ディスカバー農山漁村の宝奨励賞授与式(菅福元気邑)

撮影場所:鳥取県日野町

撮影日:令和5年12月14日

|

菅福元気邑 長谷川代表へ奨励賞授与

会員の皆さんと一緒に記念撮影

|

12月14日、中国四国農政局鳥取県拠点は菅福食文化伝承館(日野町上菅)において、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」奨励賞に選定した菅福元気邑(すげふくげんきむら)に対し、奨励賞の授与を行いました。

菅福元気邑は、食文化の継承と6次産業化による地域の活性化を目指し、平成14年に設立されました。廃校となった旧菅福小学校を活動拠点とし、地域の女性を中心に地域おこし協力隊員の協力を得て、地元産の原材料を使用した味噌、豆腐、コンニャク、餅などを生産・販売しているほか、高齢者の見守り活動、学校給食への味噌や食材の提供なども行っています。

このような活動は、農林水産省が進める女性や高齢者の活躍促進、食文化の継承や6次産業化の取組を通じた地域の活性化など、美しく活力ある農山漁村の実現に資する取組で、更なる活動の広がりが期待されます。

|

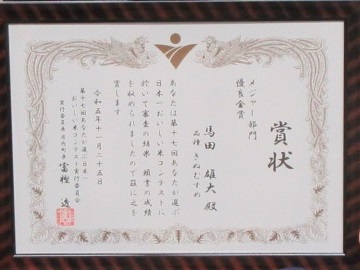

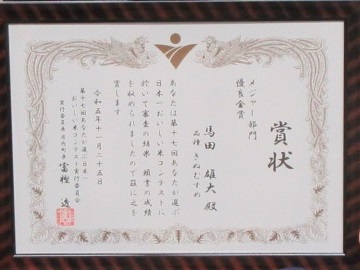

大山町で美味しいお米、作ってます!馬田雄大さんが表敬訪問されました

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和5年12月12日

|

左から馬田雄一郎さん、雄大さん、西参事官

見事、優良金賞を受賞

|

鳥取県大山町で就農1年目の若き農業者馬田雄大(まだたけひろ)さんが、鳥取県拠点地方参事官を表敬訪問されました。

雄大さんは、鳥取県立倉吉農業高等学校、鳥取県立農業大学校を卒業後、令和5年から父であり農業の師でもある馬田雄一郎さんのもとに就農されています。

就農一年目である今年、ドローンで直播栽培した「きぬむすめ」を山形県庄内町で開催された「第17回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストin庄内町」に出品、メジャー部門で優良金賞を受賞されました。

農業従事者の高齢化と担い手不足が大きな課題となる中で、県内の学校でしっかりと農業の基礎を学び、大きな夢と希望、ビジョンを持って前に進む雄大さん。ドローンによる直播や農薬散布など農作業の省力化と良食味の両立に取り組んでいます。

「いずれは法人化し、2040年までに大山町で1,000ヘクタールの農地を集積して、ふるさとの農地を守りたい。」志の高い雄大さんの、大きな目標です。

|

日本一の甘柿「こおげ花御所柿」の選果が最盛期を迎えました

撮影場所:鳥取県八頭町

撮影日:令和5年12月6日

|

選果作業の様子

オレンジ色に染まる柿畑

|

鳥取県内最大の柿の産地である八頭町では、9月下旬から、鳥取県のオリジナル品種「輝太郎」(きたろう)を皮切りに、「西条」、「富有」とリレー出荷が行われており、11月中旬からは、八頭町産のトリを務める「こおげ花御所柿」(はなごしょがき)の選果がJA鳥取いなば広域果実選果場で始まり、現在、最盛期を迎えています。

「こおげ花御所柿」は、200年以上前から八頭町(旧郡家(こおげ)町)で生産されており、平成30年に地理的表示(GI)保護制度(注)に登録されました。緻密な果肉と柔らかくまろやかな食感が特徴で、平均糖度は17度以上あり、日本一の甘柿と言われています。

選果場の岡本場長によると、「本年は、約80戸で生産されており、昨年に比べて、猛暑の影響等により色づきが遅くやや小ぶりではあるが、平均糖度は20度と高く、甘さは上々の仕上がりである。GI登録5年目でブランド力も徐々に向上しており、丁寧な選果・調製を励行し、より多くの皆様にこの柿の魅力をお届けしたい。」とのことです。

今シーズンは、12月中旬頃までの間、お歳暮等の贈答用を中心に、東京や大阪など県内外の市場等に約100トンが出荷される予定です。

(※)「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。

【関連URL】

maffchannel(外部リンク)

https://www.youtube.com/watch?v=7kXdoQsAqnI

|

三朝町で美味しいお米、作ってます!田舎応援戦隊三徳レンジャー

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和5年12月4日

|

基地に招かれ意見交換

それぞれのカラーで農業の魅力を発信

(三徳レンジャー提供写真)

|

令和5年12月4日、田舎応援戦隊三徳(みとく)レンジャーの基地を訪問し、みどりの食料システム戦略等について意見交換を行いました。

三徳レンジャーは鳥取大学の学生で構成するボランティア団体で、高齢化が進む鳥取県三朝町三徳地区の休耕田を利用し、米作りに挑戦しています。取組は今年で15年目となりました。

米作りは、育苗、田植え、水管理から除草、稲刈りまで一連の作業を、地域住民の協力を得ながらメンバー自ら取り組んでいます。収穫した米は、県内外のマルシェやインターネットで販売し好評を得ています。また、米粉で作ったパウンドケーキもマルシェの人気商品です。

意見交換では「みどりの食料システム戦略」について、食料・農林水産業を取り巻く状況、2050年までに目指す姿、具体的な取組について説明しました。メンバーは、熱心に耳を傾けながら「化学肥料は製造過程でも環境負荷がありそう」「生産性向上のために、慣行栽培も否定していない」など自らの経験や知識から導いた考えを積極的に発言していました。

三徳レンジャーは、今後も米作りを通じてメンバーが団結し達成することにやりがいを感じながら「知と実践の融合」と「楽しい農業の発信」に取り組んでいきます。

|

11月

JA鳥取県青壮年連盟組織リーダー・農業経営者研修会

撮影場所:鳥取県倉吉市

撮影日:令和5年11月22日

|

倉吉体育文化会館研修室にて

|

令和5年11月22日、鳥取県立倉吉体育文化会館において、地域計画の理解を深めることを目的として、JA鳥取中央会が主催するJA鳥取県青壮年連盟組織リーダー・農業経営者研修会が開催されました。

研修では、西山主任農政推進官が講師を務め、人・農地プランからの変更点や、地域の農業者に求められることなど「地域計画の推進」について説明しました。

参加者からは、地域計画がなぜ必要なのか理解が深まったとの感想のほか、話し合いが進まないが農地の貸し借りはどうすればよいか、国の補助事業との関連性はあるのかなどの質問等も寄せられました。

研修は、JA鳥取県青壮年連盟組織委員長の「地域計画の知識を深めることができた」というお礼の挨拶で終了しました。

鳥取県拠点では、様々なところで「地域計画の推進」について説明を行っており、今後も要望があれば施策説明を実施します。

|

ふるさとの味を全国へ。“あんぽ柿”“ころ柿”作りが最盛期を迎えています

撮影場所:鳥取県北栄町

撮影日:令和5年11月17日

|

丁寧に並べて乾燥させます

美味しい“ころ柿”をお届けします

|

鳥取県北栄町では、昭和40年代に始められた減反政策の下で西条柿を植え、柿の生産・販売を行って来ました。さらに平成14年頃からは干し柿に加工して販売しています。

加工作業最盛期の田村農園を訪問し、柿の収穫、仕分け、皮むき、乾燥、パック詰め作業の様子を見せていただきました。

収穫後、ひとつひとつ丁寧に西条柿の皮をむきます。その後、乾燥機で4日間乾燥させます。水分を50パーセント程度まで乾燥させたものは「あんぽ柿」として販売されます。一方、「ころ柿」は、乾燥までは同様ですが、その後、手もみと天日干しを3回繰り返しながら、柿の表面が白っぽく水分が25~30パーセント程度になるまで平置きで天日干しします。「ころ柿」は、パッケージ後冷蔵保存し、表面が白く果糖に覆われたものから随時販売されます。

収穫から加工まで多くの時間と手間をかけて丁寧に作られる「あんぽ柿」と「ころ柿」。「地域のみなさんが干し柿作りを手伝ってくれてとても助かっている。「ころ柿」を食べた方から『美味しかった』と直接電話が掛かってくることもあり、嬉しく思う」と代表の田村幹雄さんはにこやかに話されました。

「食べるJAPAN美味アワード2023」で準グランプリを受賞した田村農園の干し柿。

皮をむいて干す、シンプルな中にたくさんの愛情とこだわりを込めて作られています。

|

北栄町のストックが出荷最盛期を迎えました~くらしの近くに花を飾ってみませんか~

撮影場所:鳥取県北栄町

撮影日:令和5年11月17日

|

開花したストックを一本づつ抜き取ります

ストックの花

|

鳥取県の中央部に位置する北栄町は、大栄西瓜の産地として知られていますが、西瓜の後作として花きの生産も盛んです。中でもストックは、西日本有数の産地として知られています。

北栄町内の株式会社Agriすぎかわのハウスでは、ストックが出荷最盛期を迎えています。奥行30メートルのハウスに咲き誇る薄桃色の八重咲ストックが、甘い香りを漂わせる中、杉川将登さんが開花を見極めながら、出荷用のストックを抜き取っていました。

収穫後のストックは、出荷用に調製します。作業場では、杉川一二美さんが手早く余分な葉を取り除き、一定の長さに切り揃えていました。株式会社Agriすぎかわでは、多い日には15,000本を出荷します。

良質なストックを生産するための秘訣は「日々の観察と適切な管理が大切。手を抜かないこと」と、将登さん。一二美さんは「花は、人を喜ばせ、笑顔に出来るから好き」と話されました。美しい花を消費者に届けるために、生産者は日々多くの作業を行っています。

ちなみにストックの花言葉は「愛情の絆」。今が旬のストックを、みなさんも飾ってみませんか?

【関連URL】

maffchannel(外部リンク)

https://www.youtube.com/watch?v=ELdI8URZLqU

|

400年以上続く伝統野菜!鳥取「日光生姜」の収穫が始まりました

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和5年11月8日

|

収穫された日光生姜

日光生姜の保存・熟成庫:奥行き約24メートルの生姜穴

|

免疫力の向上や冷え性の改善などに効果がある生姜。鳥取県東部に位置する鳥取市気高町は県内随一の生姜の産地です。この地での生姜栽培の始まりは、江戸時代初期に遡るとされ、400年以上の歴史があります。なかでも日光地区で栽培される生姜は「日光生姜」と呼ばれ、小ぶりで辛味や香りが強いのが特徴です。

今年も10月下旬から、生姜の収穫が始まりました。収穫した生姜は、穫れたてを出荷するのではなく、山裾に掘った横穴を利用した「生姜穴」という自然の冷蔵庫で約150日間熟成させ、余分な水分が抜けて辛味とコクが増した「囲い生姜」を、県東部の農産物直売所のほか、県内外の飲食店や食品・菓子製造会社等に年間を通じて出荷されています。

「日光生姜」の生産・販売を手がける農事組合法人日光農産の山花代表理事によると、「地区内で約60アールに作付けしているが、夏場の猛暑等の影響により、昨年、今年と収穫量は平年に比べ減少している。次年度以降の夏場の栽培管理方法を見直し、再生産に必要な種生姜量と出荷量の安定的な確保に取り組んでいきたい。」とのことです。

体の芯からポッカポカ、素材を生かした定番レシピの生姜ご飯、甘酢漬け、佃煮や天ぷらのほか、幅広い用途に対応するパウダー、ちくわ、ビールに菓子と様々な分野での利用が広がる「日光生姜」を是非ご賞味ください。

|

薄紫の可憐ならっきょうの花が見頃を迎えています

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和5年11月7日

|

可憐ならっきょうの花

一面に広がるらっきょうの花畑

|

鳥取砂丘東側に広がるらっきょう畑では、地理的表示(GI)保護制度の登録産品である「鳥取砂丘らっきょう、ふくべ砂丘らっきょう」の花が見頃を迎えています。

らっきょうの花は、花径1センチメートルほどの薄紫の小さな花が径先に放射線状について咲いています。この薄紫の花があたり一面に咲く姿は、まるで赤紫色のじゅうたんが広がっているような景色です。取材した日は、風が強く吹いており、じゅうたんが風で波打つ姿は圧巻でした。

今年は、福部らっきょう生産組合の会員58名が約109ヘクタールで栽培していますが、夏の猛暑の影響や8月の台風で一部芽が埋もれたことにより、例年より生育が遅れているとのことです。今後、生育状況に応じた適切な肥培管理により、冬を越して翌年5月下旬ごろから、色白のシャキシャキとした食感のらっきょうが全国に届けられます。

なお、花の見頃は例年11月上旬ですが、今年は少し遅れているため、これから11月下旬にかけて、さらに花色が深まってくるそうです。らっきょうは、食べる楽しみもありますが、今の季節だけの見て楽しむのもいかがでしょうか。

|

10月

海は森から。豊かな森と心を育む“みどりの体感塾”開催~三朝小5年生が森林学習と植樹に取り組みました~

撮影場所:鳥取県三朝町

撮影日:令和5年10月26日

|

クヌギの苗木を植えました

大きく育ちますように!

|

鳥取県の中央部に位置する三朝町(みささちょう)は、三朝温泉を中心とした観光と豊かな自然に恵まれた町です。令和5年10月26日、三朝町立三朝小学校5年生45名が、三朝町とNPO法人里山地域研究会が共催する“みどりの体感塾”で森林保全活動に取り組みました。

はじめに、講師の中前雄一郎さんから、三朝町内の森林や清流と生き物、下流域の羽合海岸に広がる豊かな海の映像を通じて、山と川と海は繋がっていることを教わりました。その後、町内の大谷地区に移動し、鳥取県中部森林組合の指導を受けながらクヌギの苗木を植えました。苗木は、直径10センチ程度まで育てた後、しいたけのほだ木として活用するとのことでした。

児童からは「森と海が繋がっていることが学べて良かった」「実際に植樹したことで森の大切さを深く学べた」などの感想がありました。また、鳥取県拠点からはジュニア農林水産白書を配布し、農林水産業のいろいろな働きに理解を求めました。

「三朝町を好きでいてほしい」。地域のみなさんの願いと、三朝町の豊かな自然が子どもたちを心豊かに育んでいます。

|

統計調査へのご協力に対し大臣感謝状を贈呈しました

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和5年10月18日

|

調査員のお二人と西地方参事官

|

農林水産省では、毎年10月18日の「統計の日」の記念行事として、統計調査に永年ご協力いただいている調査員や調査客体へ感謝状の贈呈を行っています。

大呂美穂子氏と竹本智子氏は、面積調査員として15年間、統計指導員として8年間、生産統計専門調査員として7年間ご協力いただいており、お二人に感謝の意をお伝えするため、令和5年10月18日、西睦夫地方参事官より農林水産大臣感謝状を贈呈しました。

今年度、鳥取県では農林水産大臣感謝状を6名、中国四国農政局長感謝状を7名の方に伝達します。

|

わかさ氷ノ山 山フェス「棚田ブース」から棚田の魅力発信!

撮影場所:鳥取県若桜町

撮影日:令和5年10月8日

|

棚田ブースの様子

動画を見ながら、棚田クイズに挑戦する来場者

|

10月8日に鳥取県若桜町で開催された「わかさ氷ノ山山フェス2023」に参加しました。当県拠点は、「棚田ブース」を設置し、来場者に「つなぐ棚田遺産」に認定されている若桜町「つく米(よね)棚田」の魅力と農業・農村の多面的機能等を情報発信しました。

棚田ブースでは、たくさんの来場者の方に「農業・農村のいろいろな働き」等の動画を視聴してもらいながら、棚田にまつわる「棚田クイズ」に挑戦してもらい、来場者からは、「難しかった」「棚田のことが良くわかった」「他県の棚田の情報を知ることができた良かった」等の感想をいただきました。

また、来場者に「棚田について、どんなイメージをお持ちですか。」とアンケートしたところ、「美しい風景、すばらしい景観」「人々の知恵と努力」「いろいろな生物が生息し、のんびりした場所」「農作業が大変そう」などとイメージは様々でした。

当県拠点では、様々な機会を通じて、農山漁村の魅力や棚田の保全に向け取り組んでいます。

|

JA鳥取中央 琴浦秋冬ブロッコリー出荷式 ~食卓に美味しいブロッコリーをお届けします~

撮影場所:鳥取県琴浦町

撮影日:令和5年10月6日

|

上本武組合長の挨拶

生産者全員で品質の統一を図ります

|

鳥取県内で生産が盛んな秋冬野菜の一つが秋冬ブロッコリーです。令和5年10月6日、JA鳥取中央東伯冷蔵庫前で、関係者列席のもとJA鳥取中央琴浦秋冬ブロッコリーの出荷式が初開催されました。

JA鳥取中央上本組合長から「今期の秋冬ブロッコリーは販売目標金額4億950万円としており、今後もさらに生産拡大していく。栄養価の高いブロッコリーの良さをしっかりアピールして消費拡大に繋げたい。」と挨拶がありました。また、琴浦ブロッコリー生産部寺岡昌一部長は「今年は厳しい暑さと定植後の潅水に苦労した。それでも、美味しいブロッコリーに仕上がってとても嬉しい。良いものを作るのでたくさん食べてほしい。」と笑顔で話されました。その後、ブロッコリーを積んだ初荷のトラックを全員の拍手で送り出しました。

酷暑や渇水の中、市場からも消費者からも信頼を得られるよう、生産努力を続けて出来た秋冬ブロッコリーをみなさんも味わってみませんか。

|

味覚の秋!鳥取県のオリジナル柿品種「輝太郎」の選果が始まりました

撮影場所:鳥取県八頭町

撮影日:令和5年10月4日

|

収穫コンテナから選果ラインへの手載せ作業の様子

選果作業の様子

|

豊かな実りを実感する秋、鳥取県東部に位置する八頭町は、日本一の甘柿と言われる「こおげ花御所柿」を始めとする県内最大の柿の産地です。

令和5年9月26日、JA鳥取いなば広域果実選果場(八頭町)において、八頭町産のトップバッターを務める「輝太郎」(きたろう)の選果が始まりました。この品種は、早生の甘柿としては糖度が高く、滑らかな食感と上品な甘みが楽しめます。また、重量は1果当たり300グラム程度と大玉で満足感も味わえます。

選果場の岡本場長によると、「本年は、町内100戸で生産されており、猛暑の影響による成熟遅延などが若干みられるものの、糖度は高く、作柄は良好であり、是非、多くの消費者の皆さんに味わっていただきたい。」とのことです。

選果が開始された「輝太郎」に続き、「西条」、「富有」、「こおげ花御所柿」と12月までリレー出荷され、京浜や京阪神、山陽方面を中心に出荷される予定です。

「歯ごたえがある」、「口の中でとろける」など、品種によって多彩な食感が楽しめる八頭町産の柿をご賞味ください。

|

9月

うさぎ年、今年も人と夢をつなぐぶどうの収穫が始まりました

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和5年9月13日

|

収穫を待つワイン用ぶどう

「兎ッ兎ワイナリー」に隣接するぶどう畑

|

秋空のもと、「とっとり・八頭果実酒特区」の鳥取市国府町の株式会社兎ッ兎(とっと)ワイナリーのぶどう畑では、たわわに実ったぶどうの収穫が8月下旬から次々と行われています。

このワイナリーでは、ヤマブランやヤマソービニオンなど約20品種を栽培し、ぶどうそのものの味わいを感じる赤、白、ロゼなど約20種類のワインを製造、販売までを行う6次産業に取り組まれています。

代表取締役の前岡美華子さんは、「鳥取の地で人のつながりに恵まれて、天気とぶどうの顔が見える環境で、ぶどうが主役となるワインを造っています。

今年は、夏の異常な暑さや8月の台風被害を心配しましたが、ぶどうの質はよくできあがっているので期待できるものとなっています。

また、新品種「宇部野(ウベノ)」「Lino(リーノ)」を使って、新しい仕込みをしたので、楽しみにしてください。」とお話されていました。

ワイナリーでは11月中旬までぶどうの収穫と仕込み作業が続きます。

【関連URL】

兎ッ兎ワイナリー(外部リンク)

https://www.tottowinery.com/

|

一年一作の結実。~鳥取の梨を食べてください~東郷梨選果場を訪問

撮影場所:鳥取県湯梨浜町

撮影日:令和5年9月4日

|

レーンを流れる二十世紀梨

選果作業の様子

|

鳥取県では、酸味と甘さのバランスが良く、シャリシャリとした食感とみずみずしさが特徴の二十世紀梨(にじっせいきなし)をはじめ、県内各地で色々な品種の梨が生産されています。

湯梨浜町は、二十世紀梨の一大産地として知られています。町では、平成16年10月1日に「湯梨浜町二十世紀梨を大切にする条例」を制定し、町ぐるみで二十世紀梨を大切に守り続ける活動を推進しています。

JA鳥取中央東郷梨選果場では、令和5年8月19日から二十世紀梨の出荷が始まっています。場内は、作業員による手際のよい選果、光センサーへと勢いよく流れる梨、パレットに満載された梨箱、縦横に動き回るフォークリフトの姿など、出荷最盛期を迎え活気に満ちていました。

JA鳥取中央担当者は「今シーズンは高温少雨だったが、大玉で品質の良い二十世紀梨に仕上がった。」と話されました。同選果場での二十世紀梨の選果は、9月11日頃まで続きます。

【関連URL】

JA鳥取中央ホームページ(外部リンク)

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/

|

一年一作の結実。~鳥取の梨を食べてください~倉吉梨選果場を訪問

撮影場所:鳥取県倉吉市

撮影日:令和5年9月4日

|

限られた人員で手際よく

選果機と大野倉吉梨生産副部長

|

鳥取県では、特産の二十世紀梨(にじっせいきなし)をはじめ、県内各地で色々な品種の梨が生産されています。JA鳥取中央倉吉梨生産部では、全農鳥取経由で米国輸出用二十世紀梨の生産にも取り組んでいます。

倉吉市秋喜の倉吉梨共同選果場では、令和5年8月21日から梨の出荷が始まっています。

選果場内では、お揃いの青梨色の帽子を被った作業員のみなさんが、丹精込めて生産された二十世紀梨や新甘泉(※)などを各レーンで手際よく選別していました。

一年一作の梨栽培。冬場の剪定から始まり、開花後の人工授粉、摘果、袋掛け、天候を見ながらの潅水など、一年中梨と向き合い、育て、やっと収穫の時期を迎えます。

同選果場では、これから新甘泉に続き秋甘泉(※)の出荷が始まり、梨の品種リレーが続くとのことです。

(※)新甘泉(しんかんせん)は平成20年に、秋甘泉(あきかんせん)は平成21年に品種登録された鳥取県オリジナル品種の梨。

【関連URL】

JA鳥取中央ホームページ(外部リンク)

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/

|

経験のない酷暑を乗り越えて。倉吉抑制極実西瓜の出荷セレモニーが行われました

撮影場所:鳥取県倉吉市

撮影日:令和5年9月4日

|

JA鳥取中央上本武組合長の挨拶

地元園児にも西瓜がふるまわれました

|

鳥取県中部では、夏場に倉吉、大栄、琴浦、泊の各地区で西瓜を盛んに生産していますが、秋のこの時期に倉吉で生産しているのが倉吉抑制極実(よくせいごくみ)西瓜です。

令和5年9月4日、JA鳥取中央倉吉西瓜選果場で関係者列席のもと初出荷のセレモニーが行われました。

関係者挨拶、地元高城保育園の園児による愛らしいダンス披露のあと、列席者に西瓜がふるまわれると、園児らは「甘い!おいしい」と笑顔で西瓜をほおばっていました。

通常、西瓜はかんぴょう等を台木に西瓜苗を接ぎ木して育てますが、倉吉抑制極実西瓜は、接ぎ木をせず実生苗で生産しています。「実生で育て、西瓜本来の味を追求したい。」ハウス内の50度を超える暑さと戦いながら、玉太り、品質とも良いものに育てあげた倉吉抑制極実西瓜の出荷は、関東、京阪神地区を中心に9月20日頃まで続きます。

【関連URL】

JA鳥取中央ホームページ(外部リンク)

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/

JA鳥取中央倉吉西瓜生産部会(外部リンク)

https://kurayoshisuika.com/

|

8月

今年も“はるかのひまわり”が咲きました ~鳴り石の浜プロジェクトの取組~

撮影場所:鳥取県琴浦町

撮影日:令和5年8月8日

|

海岸に咲くひまわり

鳴り石の浜

|

鳥取県琴浦町には、大小様々な丸い石からできた浜が500メートルあまり続く「鳴り石の浜」と呼ばれる海岸があります。石は、波の力で打ち寄せられ“カラコロ”と心地よい音を響かせます。

平成23年2月の山陰道東伯・中山道路開通に伴い、町内の交通量が減少したことから、琴浦町を元気にしたいと、この浜を中心に活動を始めたのが「鳴り石の浜プロジェクト」です。

平成25年の夏からは、鳴り石の浜へ続く海岸で「はるかのひまわり」(※)を育て、浜に彩りを添えています。

例年、お盆に満開となるようメンバーで種をまきます。虫害や台風の被害を受ける年もありますが、続けることを大切に取り組んでいます。

鳴り石の浜を守り、多くの人に立ち寄ってもらい、地域活性化につなげたい。

猛暑にも負けず今年も咲き始めた「はるかのひまわり」です。

(※)同プロジェクトでは「はるかのひまわり絆プロジェクト」の趣旨に共感し、阪神淡路大震災で亡くなったはるかちゃんをはじめ震災で亡くなった人たちと震災復興への思いを込めて、ひまわりを育てています。

|

7月

早生梨「夏さやか」の選果始まる

撮影場所:鳥取県米子市

撮影日:令和5年7月27日

|

みずみずしい早生梨「夏さやか」

選果作業の様子

|

7月27日、米子市のJA鳥取西部米子・あいみ果実選果場において、鳥取県産梨のトップを切って、早生梨「夏さやか」の選果が始まりました。

「夏さやか」は、ともに「二十世紀」がルーツの「八雲」×「おさ二十世紀」を交配親とする鳥取県オリジナル品種で、酸味と甘みのバランスがとれ、みずみずしさとシャリシャリとした歯ごたえが特徴の青梨です。

この選果場に「夏さやか」を出荷する13人の生産者は、73.9アールで栽培しています。今年は気象による影響は少なく生育は良好で、平年並みの収穫量が見込まれています。

「夏さやか」の出荷は8月上旬まで続き、その後、「二十世紀」、「新甘泉」といった鳥取県産梨の主力品種へ出荷リレーが行われます。

|

“真っ赤に実りました~”標高900メートル!ゲレンデを利用した夏いちご

撮影場所:鳥取県若桜町

撮影日:令和5年7月25日

|

真っ赤に実った夏いちご

いちご畑があるゲレンデと夏いちごアイス(右下)

|

若桜町のわかさ氷ノ山(ひょうのせん)スキー場では、真っ赤に実った夏いちごが収穫期を迎えています。いちご畑は、標高900メートルのゲレンデにあり、夏場でも冷涼な気候です。取材した日も平地より4~5度低い28度と心地よい気温でした。

いちごといえば冬から春が旬なので、夏場のいちごはとても希少です。栽培されている「なつあかり」と「なつみ」は、夏でも花を咲かせ実をつける「四季なり」という種類で、夏にぴったりの甘酸っぱい味が特徴の夏いちごです。

収穫された夏いちごは、県内の洋菓子店を中心に出荷されます。また、夏いちごをたっぷり使ったアイスにも加工されています。

夏いちごを生産する若桜観光株式会社の山根政彦代表取締役は、「今年はネキリムシの影響で収量が少ないですが、フレッシュで酸味のある美味しい仕上がりになっています。」とのこと。

夏いちごの収穫は、10月半ばまで続きます。夏もスキー場へ出かけて、大自然と甘酸っぱい夏いちごアイスのハーモニーを味わってみませんか。

【関連URL】

若桜観光ストロベリーカンパニー夏苺栽培事業(外部リンク)

http://hyounosen.co.jp/ichigo/

|

「日南トマト」出荷始まる!

撮影場所:鳥取県日南町

撮影日:令和5年7月19日

|

日南トマト出荷式の様子

人が好き、日南が好き、トマト大好き!

|

7月19日、日南町のJA鳥取西部日南トマト選果場において、「日南トマト」の出発式が行われました。

「日南トマト」は、標高400~600メートルの準高冷地で朝晩の寒暖差を活かして育てられた酸味と甘みのバランスがとれた大玉のトマトです。

日南町では、米の転作作物として昭和40年代からトマトの生産が始まり、半世紀にわたる歴史と技術に支えられ、現在、40人の生産者が5.3ヘクタールで栽培しています。令和4年には反収9.6トンと過去最高を記録しました。

今年はLED照明や高性能カメラの設置、AI判定装置の導入、箱詰めラインの増設など施設の設備が更新され、ブランドとしての品質維持にも力を入れています。出発式において、日南トマト生産部の岩田部長は「生育は順調で、おいしいトマトに仕上がった。ぜひ生で味わってほしい。」と語りました。

「日南トマト」は販売額2億円超えを目指し、11月頃まで出荷が続きます。

|

田んぼに星形が浮かび上がる!

撮影場所:鳥取県日野町

撮影日:令和5年7月12日

|

田んぼに浮かび上がる鮮やかな緑色の星形

星空舞が星形に植え付けられている交流田んぼの看板

|

鳥取県では、鳥取県オリジナル育成品種「星空舞」が本格デビューして5年目になることを記念して、「星形田んぼ企画」が展開されています。県内5箇所に設置された星形の田んぼには「星空舞」が植え付けられており、その田んぼをめぐるキャンペーンなどが行われています。

日野町黒坂の日野高等学校の交流田んぼでは、日野学園児童との交流の場として田植え体験などを行っていますが、5月11日、県内の星形たんぼのトップを切って「星空舞」が植え付けられました。

現在(令和5年7月12日取材時)、植え付けから約2箇月が経過し、田んぼの中に鮮やかな緑色の星形が浮かび上がっています。

【関連URL】

鳥取県ホームページ(星空舞5周年記念星形田んぼ企画)(外部リンク)

https://www.pref.tottori.lg.jp/310473.htm

|

日野高等学校2年生に出前授業

撮影場所:鳥取県日野町

撮影日:令和5年7月12日

|

説明を行う西地方参事官

授業の様子

|

令和5年7月12日、中国四国農政局鳥取県拠点は、鳥取県立日野高等学校黒坂施設において、「日本農業の現状とみどりの食料システム戦略」と題して出前授業を行いました。

当日は、総合学科アグリライフ系列の2年生14名に対し、本日考えてほしいこととして次の2点を提示した後、図表やデータを示しながら解説しました。

1 日本の食料自給率は、先進国の中でも低い水準にあるのに、なぜ国は農産物の輸出を拡大しようとしているのか。輸出よりも国内消費に回すべきではないか。

2 国は有機農業の取組面積を拡大しようとしているが、生産性の低い有機農業の拡大は、食料の安定供給と矛盾するのではないか。

少し難しいといった反応もありましたが、説明後のアンケートには、農業従事者を増やすためにどのような取組を行っているのか、自分たちに何ができるかといった質問があり、関心の高さもうかがえました。

|

6月

回転式水田除草機“太一車”の実演会

撮影場所:鳥取県倉吉市

撮影日:令和5年6月29日

|

太一車と最新の除草機を囲んで

太一車を使っての除草を実演

|

「太一車(たいちぐるま)」は水田の除草と中耕を同時に行う農具で、この除草機を発明したのは、江戸時代に旧久米郡小鴨村中河原に生まれた中井太一郎です。

令和5年6月29日、梅雨空の下、倉吉市小鴨地区振興協議会及び太一車研究委員会のメンバーが、水田に植えられた苗の株間を歩きながら太一車を力強く押し、除草作業の実演を行いました。

「除草の苦労を減らし、農民を楽にしたい」。中井太一郎の想いが生んだ太一車は、現代でも農薬を使わない水田や棚田などで活用されています。また、国内だけでなく海外でも水田の除草作業に使われているとのことです。

同協議会等では、これからも環境負荷低減に寄与する太一車の普及や中井太一郎の功績を後世に伝える活動を続けていくと話されました。

|

「青パパイヤ’23」倉吉農業高等学校の挑戦

撮影場所:鳥取県倉吉市

撮影日:令和5年6月22日

|

野菜と混植して生長を比較

青パパイヤの雄株の花(※)

|

鳥取県立倉吉農業高等学校では、耕作放棄地対策として栽培が比較的簡単な青パパイヤに着目し、栽培研究に取り組んで6年目になります。

令和5年6月22日、農場で栽培している青パパイヤの生育状況を見せていただきました。

今年度は、大豆、なす、大根などの野菜と混植した青パパイヤと、青パパイヤのみの畝で生長の違いを比較、観察していくこととしています。

また、露地栽培の青パパイヤは、冬には枯れて一年ごとに植え付けしていますが、ビニールハウスで越冬させた青パパイヤには、すでに薄い黄緑がかった花が咲いていました。

同校は、将来的に県内の耕作放棄地の減少や農家が生産する青パパイヤの販路拡大につなげたいという大きな目標を掲げながら、まずは収穫した青パパイヤを活用した総菜作りに挑戦し、試食会などを通じて青パパイヤの認知度を広げる取組を進めています。

今年度も引き続き、県内各地の青パパイヤ生産者や研究機関等と連携を取りながら、青パパイヤの情報を発信していくとのことです。

(※)青パパイヤには雄株と雌株があります。雄株は、結実はしないが非常に珍しく、写真(右)は枯れることなく3回越冬した雄株の花。

|

青紫色が濃く鮮やかな「智頭りんどう」をお届けします~JA鳥取いなば「智頭りんどう」目合わせ会~

撮影場所:鳥取県智頭町

撮影日:令和5年6月20日

|

目合わせ会の様子

選花前の調製作業の様子

|

令和5年6月20日、JA鳥取いなば智頭花き集出荷施設(智頭町山根)において、施設の開所式とJA鳥取いなば智頭りんどう生産部会員、JA担当者立ち会いによる本年産りんどうの「目合わせ会」が行われました。

県内唯一の産地である智頭町産のりんどうは、市場での評価が高く、青紫色が濃く鮮やかな花が特徴です。智頭町におけるりんどうの栽培は、中山間地の水田転作作物として昭和46年に導入され、50年以上の歴史があります。

JAの担当者によると、「生産者の高齢化等により栽培面積が減少しており、本年産は、約10名が約1.5ヘクタールで栽培しているが、作柄は良好である。」とのことです。

本年産りんどうの選花作業は、8月のお盆頃をピークに9月の彼岸頃まで続き、約8万本の切り花が主に大阪府、兵庫県や広島県の市場に出荷されます。また、県内でも直売所等で販売されます。

|

「日野高ショップ黒坂店」開店

撮影場所:鳥取県日野町

撮影日:令和5年6月16日

|

地元来場者との接客の様子

当日運営にあたった日野高校のみなさん

|

令和5年6月16日、鳥取県立日野高等学校黒坂施設において、総合学科アグリライフ系列の3年生18名が、「日野高ショップ黒坂店」を開催しました。

同校では、アグリライフ系列の授業で作った農産物や加工品などを一般のお客様に販売しており、今年度は、5月~12月までの間、同施設の体育館において、計6回計画されています。

コロナ前は、商品をリヤカーに積んで地域を回る行商スタイルでしたが、コロナ対策のため体育館での開催となりました。スタイルは変わりましたが、この伝統は在校生に受け継がれています。

今回は、夏咲き草花の苗、キャベツ、タマネギなどの野菜、味噌、ケチャップ、ジャムなどの加工品が販売されました。

この活動は地域貢献活動の一環として、長年、地域の皆様から愛されており、心待ちにしていた地元の方が訪れました。

|

これまでも、これからも。鳥取のすいかを食べてください!~倉吉西瓜の出荷が始まっています~

撮影場所:鳥取県倉吉市

撮影日:令和5年6月6日

|

出荷を待つ倉吉西瓜

トラックから、ひと玉ずつ丁寧に

|

鳥取県中部地域で盛んに生産されているすいかは、収穫量全国5位(※)を誇る鳥取県の特産品です。倉吉市のビニールハウスで、作業中の生産者に出荷間近の倉吉西瓜を見せていただきました。大きく育ったすいか。あと数日で出荷できるとのことでした。

JA鳥取中央倉吉西瓜選果場では、すいかの出荷が始まっています。

荷受けを待ち並ぶトラック。準備が出来ると、生産者はすいかを満載したトラックを荷受場に横付けし、ひと玉づつ手作業で丁寧に荷受けコンベアに載せていました。

JA鳥取中央倉吉西瓜生産部会では、若手生産者が一丸となり、新規就農者確保のためPR動画の作成やSNSでの情報発信、産地体験会の開催など、産地の将来に向けて積極的な取組を行っています。

生産者の日々の努力の実り。鳥取のすいかを味わってみませんか?

(※)令和3年産都道府県別の収穫量データより

【関連URL】

JA鳥取中央ホームページ(外部リンク)

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/

|

これまでも、これからも。鳥取のすいかを食べてください!~JA鳥取中央大栄西瓜選果場初出荷出発式~

撮影場所:鳥取県北栄町

撮影日:令和5年6月6日

|

荷受けされ出荷を待つ大栄西瓜

“すいかの名産地”で初出荷を祝いました

|

令和5年6月6日、北栄町のJA鳥取中央大栄西瓜(だいえいすいか)選果場において「大栄西瓜初出荷出発式」が行われました。

式では、JA鳥取中央の上本武組合長から「今年も生産者の努力と好天に恵まれたことにより、シャリシャリとした食味、玉太り、糖度とも揃った美味しいすいかに仕上がった。ぜひ大栄西瓜を多くの人に食べてもらいたい。また、最新鋭の選果機を導入した。これまでもこれからも、高品質のすいかを届け続けたい。」と挨拶がありました。

その後、数年ぶりに北栄町のこども園園児による「すいかの名産地」の歌とダンスが披露され、愛らしい歌声に会場は笑顔につつまれました。最後に、関係者によるテープカット、くす玉割りで初出荷を祝いました。

令和3年度産地生産基盤パワーアップ事業を活用し整備された大栄西瓜新選果機。生産者が持ち込んだ大栄西瓜は、荷受けコンベアから次々とラインに流れ、外観センサーや内部品質センサーで選果、箱詰めされます。また、ロボットパレタイザーが忙しく作動し、すいかの入った箱を決まりよくパレットに積んでいました。

山積みの大栄西瓜は、ここから全国各地へ送り届けられます。

大栄地区ですいか栽培が始まって、今年で116年。今年は100万玉、23億6千万円の販売目標を掲げています。大栄西瓜の出荷は、7月中旬頃まで続きます。

【関連URL】

JA鳥取中央ホームページ(外部リンク)

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/

大栄西瓜のPR動画

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/news/1406/

|

5月

ディスカバー農山漁村の宝が繋いだ、らっきょう香る交流会

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和5年5月18日

|

根切りのポイントを教わる様子

らっきょうの収穫作業を見学する良菜会の皆さん

|

令和5年5月18日、鳥取市福部町のらっきょう農家で、良菜会とらっきょう女子会の交流会がありました。

良菜会は、中山間地の智頭町の芦津・八河谷集落の主婦のグループで、野菜作りや伝統的な郷土料理の継承など食を通じて暮らしのパワーアップを進めている団体。一方、らっきょう女子会は、海沿いの福部町のらっきょう農家を営む7人の女性グループで、栽培技術の研修会や新商品の開発などに取り組んでいる団体。2つの団体は、第9回ディスカバー農山漁村の宝の応募をきっかけに鳥取県拠点の働きかけで繋がり、交流会を開催することとなりました。

交流会では、良菜会の参加者がベテランの切り子さんかららっきょうの根と先端を切り落とす根切り作業のポイントを教わり、その後、ほ場でらっきょう女子会の山根代表が乗る大きなトラクターを使ったらっきょうの収穫作業を見学しました。良菜会の参加者からは、らっきょうの栽培やらっきょう漬けの方法などたくさんの質問が出され、終始賑やかで楽しい交流会となりました。

【関連URL】

maffchannel(外部リンク)

https://www.youtube.com/watch?v=Y_DM-w1HUu0

|

つなぐ棚田遺産で「棚田プロジェクト」がスタート!

撮影場所:鳥取県若桜町

撮影日:令和5年5月27日

|

棚田の話を聴く参加者

田植えの様子

|

令和5年5月27日、つなぐ棚田遺産に認定されている若桜町のつく米(よね)棚田において、氷ノ山(ひょうのせん)自然ふれあい館 響の森が主催する棚田プロジェクトがスタートしました。中国四国農政局鳥取県拠点からも参加し、棚田の多面的機能について説明を行いました。

今年度から始まったこの棚田プロジェクトは、消費者の方に農業や棚田の価値を伝え、併せて自然体験の場を通して田んぼの魅力を再発見することを目的としています。

当日は、県内外から多数の親子連れなどが参加し、泥にまみれながら田植えを行いました。

今後は、6月に草取り、9月に稲刈り、10月に収穫祭、またその他にも棚田での生き物観察、遊ぶ企画も予定されていますので、興味のある方は下記アドレスから是非、申し込みしてください。

【関連URL】

氷ノ山自然ふれあい館 響の森(外部リンク)

https://hibikinomori.gr.jp/

【関連URL】

maffchannel(外部リンク)

https://www.youtube.com/watch?v=5SF3r2StDHA

|

中海にやさしい農業「浅水代かき」

撮影場所:鳥取県米子市

撮影日:令和5年5月23日

|

「浅水代かき」に取り組んでいる米子市四ヶ村堰土地改良区 佐藤信彦理事長

作業の様子を見つめる珍客?

|

ラムサール条約の登録湿地「中海」周辺では、水質浄化対策のひとつとして「中海にやさしい農業」が行われています。

5月23日、米子市成実地区周辺の水田で、田植え前の代かきの水量を少なくすることで、肥料等を含んだ汚濁水が水田から河川等に流出することを抑える「浅水代かき」が行われました。

鳥取県側から中海に注ぐ河川は加茂川のみで、その水系で農業を行っている石井・奥谷・新山地区水田環境保全協議会では、ラムサール条約が結ばれる2年前の準備期間からこの取組が行われていて、現在、16軒、86ヘクタールで活動を行っています。鳥取県では水質検査を行っており、その効果も確認されています。

米子市四ヶ村堰土地改良区 佐藤信彦理事長は、「地区内でも高齢化が進み、作業者は少なくなったが、環境にやさしい取組を続けていきたい。」と話していました。

|

「鳥取砂丘らっきょう・ふくべ砂丘らっきょう」初荷出発式

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和5年5月19日

|

初荷出発式の様子

らっきょうの選別

|

鳥取の特産品で地理的表示(GI)保護制度(※)に登録されている「鳥取砂丘らっきょう・ふくべ砂丘らっきょう」の初荷出発式があり、全国に向けて出荷がスタートしました。

「鳥取砂丘らっきょう」は鳥取砂丘に隣接した砂丘畑で栽培される「らくだ種」のらっきょうで、歯ごたえがシャキシャキとした食感と色白の外観が大きな特徴です。

今年のらっきょうは、栽培面積112.5ヘクタールで、冬場の寒波の影響などありましたが、春先の天候に恵まれて生育は良好に進み、出荷量1千550トン、販売金額9億6千万円を目指しています。

店頭で見かけた際には、ぜひ手にとってください。

【関連URL】

JA鳥取いなばホームページ(いなばの特産品らっきょう)

https://www.ja-tottoriinaba.jp/product/rakkyo/

(※)「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。

|

シーズン始まる!北栄町でらっきょうの初出荷式が行われました

撮影場所:鳥取県北栄町

撮影日:令和5年5月18日

|

テープカットとくす玉割り

生産者が持ち込んだ根切りらっきょう

|

令和5年5月18日、北栄町のJA鳥取中央らっきょう共同乾燥施設で、鳥取県内のトップを切って今シーズンのらっきょう初出荷式が開かれました。

砂丘地を活かして生産される北栄町のらっきょうは、白くきれいな肌とシャキシャキとした食感が特徴です。現在、150名の生産者が59.6ヘクタールで栽培しています。

今シーズンは、冬場の積雪による葉折れ被害が発生したものの、3月以降は好天に恵まれ生育が旺盛だったこと、そして何より、生産者が適切な栽培管理に努めたことで玉太りの良い大粒のらっきょうに仕上がっているとのことでした。

また、今年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止していた「らっきょうの漬け方講習会」を4年振りに開催する予定で、JA鳥取中央らっきょう生産部会の天野英次部会長は「家族みんなで、らっきょうを切って漬けて食べて、楽しんでほしい。」と笑顔で話されました。

北栄町のらっきょうの出荷は6月中旬頃まで続き、販売金額は6億2千万円を目指すとのことです。

【関連URL】

JA鳥取中央ホームページ らっきょうのPR動画を作成しました!

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/news/1408/

|

初夏の香りをお届けします~倉吉特産プリンスメロンの出荷が始まりました~

撮影場所:鳥取県倉吉市

撮影日:令和5年5月18日

|

熟練の作業。手早く選別していきます

香り高い倉吉特産プリンスメロン

|

令和5年5月18日、プリンスメロンの出荷が始まったJA鳥取中央倉吉メロン共同選果場を訪問しました。

選果場全体が甘く爽やかな香りに包まれる中、生産者が持ち込んだコンテナいっぱいのプリンスメロンが次々と選果、箱詰めされていました。

JA鳥取中央倉吉メロン生産部佐々木敬敏部長は「今年は3月の日照時間が対前年比154パーセントで順調に育った。糖度も17度前後と例年通り良い仕上がり。自信を持って販売している。」とにっこり。

17戸の農家が165アールで生産する倉吉プリンスメロン。減農薬ミルク栽培(※)で、環境にも優しい農業を実践しています。生産者の細やかな日々の作業が実りとなって、いつも変わらない懐かしい初夏の味覚として消費者のもとへ届けられます。

【関連URL】

JA鳥取中央ホームページ

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/

(※)水に溶かした粉ミルクを葉の表面に散布することで、薄い膜が出来、防菌や防虫の効果が期待できる栽培方法。

|

旬のアスパラガス 鳥取で出荷盛ん

撮影場所:鳥取県鳥取市

撮影日:令和5年5月8日

|

選別作業

長さの調整と重さごとに選別する様子

|

JA鳥取いなばの特産品のひとつでもあるアスパラガスが旬を迎え、鳥取市のJA鳥取いなば河原支店に隣接する集荷所では、出荷に向けた選別作業が盛んに行われています。青々と育ったみずみずしいアスパラガスが集荷され、作業員が穂先や傷、曲がり具合などをチェックしサイズごとに選別。主な出荷先は鳥取県内ですが、遠くは関西方面にも出荷されています。

JA鳥取いなば営農部果実園芸課の小林主任によると「今年は3月~4月の気温が高く天候に恵まれたため、4月末現在では、前年の約1.3倍の収穫量があった。今後は関西方面への販路拡大を検討している。」とのこと。

アスパラガスは10月中旬まで出荷を予定しています。

【関連URL】

JA鳥取いなばホームページ(いなばの特産品)

https://www.ja-tottoriinaba.jp/product/asparagus/

|

4月

標高900メートル!ゲレンデを利用した夏いちご栽培始まる

撮影場所:鳥取県若桜町

撮影日:令和5年4月28日

|

ゲレンデを利用した夏いちご栽培

ゲレンデに並ぶビニールトンネル

|

冬には、スキーやスノーボードで賑わう標高900メートルの氷ノ山スキー場。春になると、また違った姿を見ることができます。

雪が解けたゲレンデでは、澄んだ空気、冷たい雪解けの綺麗な水、高冷地ならではの寒暖差を活かした夏いちご栽培が始まりました。

ゲレンデにつくられた10アールの畑には、ビニールトンネルがいくつも並び、その中には約3千株の夏いちごの苗が植え付けられています。夏いちごは、一般のいちごと比べ酸味が強く、夏にぴったりの甘酸っぱい味が特徴です。

植え付けられた苗は、まだまだ小さいですが、高冷地ならではの気候と大自然の恵みを受けながら、7月上旬からの収穫に向け、どんどん大きく生長します。

収穫時には、また、ゲレンデで実った夏いちごをご紹介しますので、お楽しみに!

【関連URL】

若桜観光ストロベリーカンパニー夏苺栽培事業(外部リンク)

http://hyounosen.co.jp/ichigo/

|

これからも美味しい西瓜を届け続けるために~JA鳥取中央大栄西瓜選果場新選果機竣工式~

撮影場所:鳥取県北栄町

撮影日:令和5年4月12日

|

JA鳥取中央の栗原隆政組合長の挨拶

新選果機を見学

|

令和5年4月12日、北栄町のJA鳥取中央大栄西瓜(だいえいすいか)選果場において「大栄西瓜選果場新選果機竣工式」が執り行われました。

今回導入した西瓜の新選果機は、令和3年度産地生産基盤パワーアップ事業を活用し整備されました。外観センサーや内部品質センサー、AIビジョンの導入により、選果の精度向上が期待されます。また、製品プールラインやロボットパレタイザーの整備は、作業従事者の負担軽減と作業の効率化、作業安全につながります。

JA鳥取中央の栗原隆政組合長からは、新選果機導入にあたり関係者の尽力に感謝するとともに、新規就農者の獲得や生産基盤を拡大し、より一層の産地振興に努める旨挨拶があり、来賓代表によるテープカットで竣工を祝いました。

長い歴史をつなぐ大栄西瓜。地理的表示(GI)保護制度(※)にも登録されています。大栄西瓜組合協議会会長山脇篤志さんによると、生産者は今年も美味しい大栄西瓜を消費者に届けるために日々の管理作業を続けており、5月下旬頃から出荷をスタートする見込みとのことです。

【関連URL】

JA鳥取中央ホームページ

https://www.ja-tottorichuou.or.jp/

(※)「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。

|